火山岩相分析

- 格式:ppt

- 大小:58.43 MB

- 文档页数:103

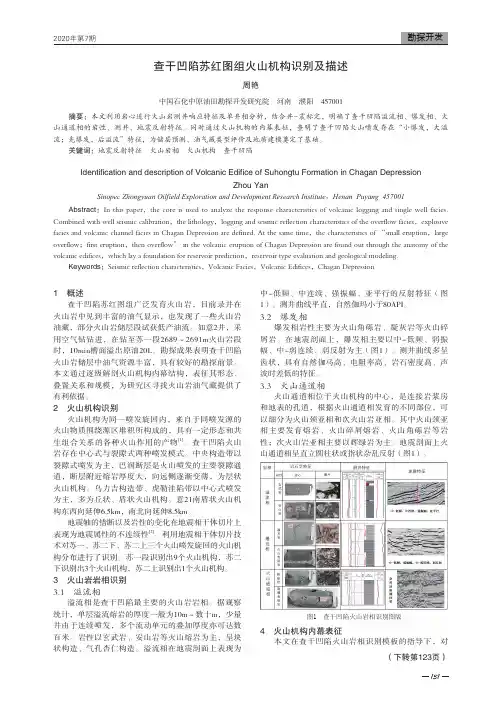

1 概述查干凹陷苏红图组广泛发育火山岩,目前录井在火山岩中见到丰富的油气显示,也发现了一些火山岩油藏,部分火山岩储层段试获低产油流。

如意2井,采用空气钻钻进,在钻至苏一段2689~2691m火山岩段时,10min槽面溢出原油20L。

勘探成果表明查干凹陷火山岩储层中油气资源丰富,具有较好的勘探前景。

本文通过逐级解剖火山机构内幕结构,表征其形态、叠置关系和规模,为研究区寻找火山岩油气藏提供了有利依据。

2 火山机构识别 火山机构为同一喷发旋回内,来自于同喷发源的火山物质围绕源区堆积所构成的,具有一定形态和共生组合关系的各种火山作用的产物[1]。

查干凹陷火山岩存在中心式与裂隙式两种喷发模式。

中央构造带以裂隙式喷发为主,巴润断层是火山喷发的主要裂隙通道,断层附近熔岩厚度大,向远侧逐渐变薄,为层状火山机构。

乌力吉构造带、虎勒洼陷带以中心式喷发为主,多为丘状、盾状火山机构。

意21南盾状火山机构东西向延伸6.5km,南北向延伸8.5km。

地震轴的错断以及岩性的变化在地震相干体切片上表现为地震属性的不连续性[2]。

利用地震相干体切片技术对苏一、苏二下、苏二上三个火山喷发旋回的火山机构分布进行了识别。

苏一段识别出9个火山机构,苏二下识别出3个火山机构,苏二上识别出1个火山机构。

3 火山岩岩相识别3.1 溢流相溢流相是查干凹陷最主要的火山岩岩相。

据观察统计,单层溢流熔岩的厚度一般为10m~数十m,少量井由于连续喷发,多个流动单元的叠加厚度亦可达数百米。

岩性以玄武岩、安山岩等火山熔岩为主,呈块状构造、气孔杏仁构造。

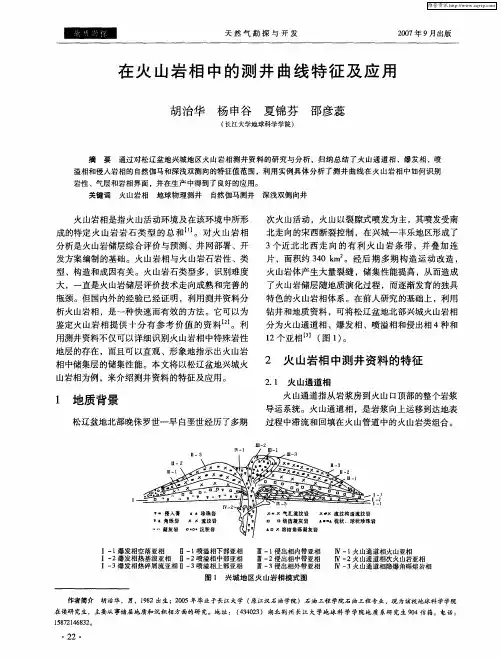

溢流相在地震剖面上表现为中-低频、中连续、强振幅、亚平行的反射特征(图1)。

测井曲线平直,自然伽玛小于80API。

3.2 爆发相爆发相岩性主要为火山角砾岩、凝灰岩等火山碎屑岩。

在地震剖面上,爆发相主要以中-低频、弱振幅、中-弱连续、弱反射为主(图1)。

测井曲线多呈齿状,具有自然伽马高、电阻率高、岩石密度高、声波时差低的特征。

深圳七娘山地区中生代火山岩划分及其地质特征摘要:深圳七娘山地区先后开展了不同比例尺的区域地质调查和相关火山研究工作,取得丰富的成果,特别是同位素测年数据,为区内中生代火山岩的划分归属提供有利的时代依据,但对其岩石地层的划分归属存在分歧。

以露头观测、地质剖面资料为基础,查明了火山岩分布、岩石、喷发韵律等特征,并进行了岩石地层综合对比研究。

结果表明,区内火山岩岩石组合特征、喷发时代与南山村组最符合,归属为南山村组,并将其划分为三个岩性段,自下而上分别为熔岩夹细火山碎屑岩、熔岩与火山碎屑熔岩互层、粗粒正常火山碎屑岩,代表火山喷发作用的三次不同时期。

关键字:南山村组; 大鹏半岛;中生代火山岩;深圳0引言深圳市大鹏半岛国家地质公园东西长近11km,南北宽近6km,海拔50~869.7m,总面积46.073km2,于2005年批准建设。

地质公园内以火山地貌、海岸地貌景观最具特色,是国内少见保留完整的侏罗纪火山地质遗迹,也是火山地质知识科普的天然课堂,具有极高的科学研究价值,对其进行深入研究极为必要。

园区火山岩较为发育,主要为中生代酸性火山岩,出露面积可达43km2。

一直以来,先后对园区中生代火山岩开展了多次调查研究工作,对区内中生代火山岩地层划属存在分歧,主要有三:一是高基坪群,二是南山村组,三是七娘山群(组)。

本次通过野外露头观测、剖面测制等手段对其进行详尽的研究,认为区内中生代火山岩应划属为南山村组,时代置于晚侏罗—早白垩世。

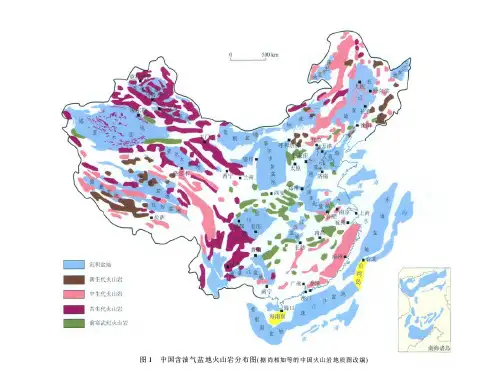

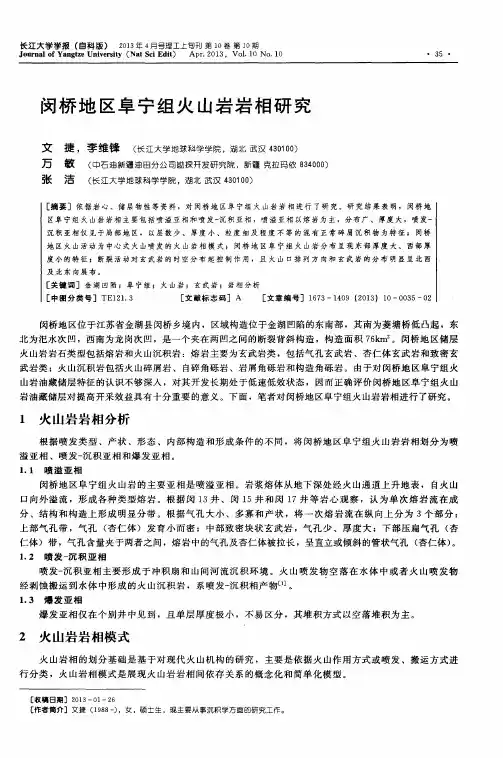

1区域地质概况园区中生代火山岩属华南地层区之沿海地层分区,以五华—深圳断裂为界与东江地层区相接,是中国东南沿海火山岩区的西南延伸(图1A)。

出露一套由流纹岩和流纹质火山碎屑岩组成的火山岩地层,与下伏泥盆系呈角度不整合接触,被后期早白垩世黑云母花岗岩侵入(图1B)。

2地质特征2.1岩性特征七娘山中生代火山岩可划分为两个亚旋回、三个喷发韵律。

第一亚旋回较集中分布于园区西部七娘山一带,为一套以火山角砾岩、含角砾晶屑凝灰岩、流纹岩的组合,总厚度2347.13m,由两个喷发韵律组成,分别由“火山角砾岩→凝灰岩→流纹岩”和“流纹岩→含角砾凝灰熔岩→角砾熔岩”两个冷却单元组成,反映了火山喷发活动为爆发和喷溢作用交替进行,且喷发活动逐渐变弱。

辽西北部八家子火山喷发盆地火山岩特征及含矿性探讨摘要:辽西北部八家子火山喷发盆地基底之上是一套近源就地快速堆积的以基底岩石成分为主的粗碎屑岩,其上是火山喷发的酸性熔岩、火山碎屑岩及火山碎屑-沉积岩。

火山作用以北西向中心式喷发为主要特征。

岩石地球化学研究表明本区的火山岩形成于陆内拉张的活动带环境。

关键词:辽西北部八家子火山喷发盆地近源就地快速堆积酸性熔岩中心式喷发陆内拉张辽西北部八家子火山喷发盆地分布于阜新市阜新蒙古族自治县八家子乡克丑-乌兰木头山一带。

出露面积约38.58km2。

八家子火山喷发盆地基底之上是一套近源就地快速堆积的以基底岩石成分为主的粗碎屑岩,其上是火山喷发的酸性熔岩、火山碎屑岩及火山碎屑-沉积岩。

火山作用以北西向中心式喷发为主要特征。

1火山岩岩石特征1.1岩石类型及特征八家子火山喷发盆地内火山岩岩石类型较多,可划分为熔岩类、火山碎屑岩类、火山碎屑-沉积岩类及次火山岩四种岩类。

1.2副矿物特征⑴副矿物含量及组合类型。

该区火山岩副矿物种类较少(表1),各岩石类型普遍含有黄铁矿、锆石、磷灰石、金红石、方铅矿等。

副矿物组合类型流纹岩为锆石-磷灰石型;闪长玢岩为锆石型;流纹质火山角砾熔结凝灰岩较复杂,有锆石型、锆石-磷灰石型和锆石-榍石-磷灰石型,且在重砂中发现金1粒,反映该类岩石中金元素含量较高,对八家子火山喷发盆地寻找金矿有一定的指导意义。

⑵锆石特征。

八家子火山喷发盆地各类岩石中锆石颜色以浅黄色或无色为主,个别为浅紫色、紫色。

多数为金刚光泽,少量为玻璃光泽。

除个别外,均为透明-半透明,有的晶体表面较光滑,有的具小凹坑和裂纹,个别具铁染呈红色,基本无暗色矿物包体,锆石特征见表2。

2岩石地球化学特征2.1岩石化学特征八家子火山岩盆地火山岩岩石化学成分含量及有关参数值列入表3。

流纹岩岩石化学成分平均值与黎彤值(1962)和辽西同类岩石平均值相比(表1)具高硅、铝、镁、钠,低铁、钙、钾的特点;闪长玢岩与辽宁闪长玢岩平均值相比,具高硅、钠、钾、钙,低铁、铝、镁的特点;流纹质火山角砾熔结凝灰岩SiO2含量在64.90%~74.54%之间,平均69.19%,变化范围较大;Al2O3含量在13.55%~16.20%,平均15.15%;Na2O+K2O含量在7.50%~8.99%之间,平均8.32%。

岩相名词解释岩相名词解释:岩相是指岩石的成因和分布区域。

岩相是地质研究中最重要的概念之一,因为岩石是地球表面构成各种地质构造和地质景观的基础。

岩相的定义取决于岩石的化学成分、构造条件、形成过程和分布情况等因素。

常见的岩相类型包括沉积岩相、岩浆岩相、变质岩相、火山岩相和地壳岩相等。

每种岩相都有其特定的化学成分、物理性质和形成条件,因此它们在地球表面的分布和演化过程中都扮演着重要的角色。

沉积岩相是地球上最常见的岩相类型之一,是由于河流、湖泊或海洋等水体的沉积作用形成的。

沉积岩相通常包括砂岩、砾岩、岩溶岩、沉积岩等不同类型。

这些岩石在地球的地壳上形成了广泛的地质分布,包括山脉、平原、盆地和海岸等地形。

岩浆岩相是由于地下岩浆的喷发和冷却作用形成的。

岩浆岩相通常包括火山岩、岩浆岩、岩溶岩等不同类型。

这些岩石在地球的地幔和地壳深处形成,并在地表形成各种火山和熔岩台地等地质景观。

变质岩相是由于地球内部的压力和温度变化形成的。

变质岩相通常包括岩浆岩变质、地震变质、冰川变质等不同类型。

这些岩石在地球的地壳和地幔深处形成,并在地表形成各种变质岩类,如花岗岩、闪石岩、变质砂岩等。

火山岩相是由于火山喷发形成的。

火山岩相通常包括火山岩、岩浆岩、熔岩台地等不同类型。

这些岩石在地球的地幔和地壳深处形成,并在地表形成各种火山景观。

地壳岩相是由于地壳的变形和沉积作用形成的。

地壳岩相通常包括沉积岩、岩溶岩、变质岩等不同类型。

这些岩石在地球的地壳内部形成,并在地表形成各种地壳构造和地质景观。

总之,岩相是地球科学研究中非常重要的概念,涵盖了岩石成因、分布、演化和地球表面各种地质构造和景观的形成过程。

了解岩相对于正确理解地球历史和地球构造演化过程,以及探索地表各种矿产资源和自然景观都有着重要的意义。

碳酸盐型和火山岩型磷矿化作用机理与成岩环境分析碳酸盐型和火山岩型磷矿化作用机理与成岩环境分析磷矿是一种重要的矿产资源,广泛应用于农业、化肥和冶金等领域。

碳酸盐型和火山岩型磷矿是两种常见的磷矿类型,它们的矿化作用机理和成岩环境有着一些显著的差异。

碳酸盐型磷矿是一种以碳酸盐矿物为主要载体的磷矿,常见的有白云石、方解石等。

碳酸盐型磷矿主要形成于海陆过渡相沉积环境和海相沉积环境中。

其形成机制主要有两个方面:一是有机质的降解和有机酸的生成,有机质在地下被细菌分解产生有机酸,然后与碱性的海水中的钙离子结合形成碳酸盐矿物;二是微生物作用,微生物通过代谢过程改变环境中的pH值和氧化还原电位,进而有利于碳酸盐的矿化。

成岩环境对碳酸盐型磷矿的形成有着重要的影响。

在海陆过渡相沉积环境中,海水的渗透和淡化作用使得海水中的碳酸盐溶解度下降,导致碳酸盐矿物的析出。

而在海相沉积环境中,潮间带和海底生物的活动也会促进碳酸盐的矿化。

火山岩型磷矿主要形成于火山喷发过程中的熔岩流产物中,矿物主要以磷酸盐矿物和含磷矽酸盐矿物为主。

火山岩型磷矿的形成机制有两个方面:一是火山喷发过程中富集了大量的磷酸盐和含磷矽酸盐物质,这些物质在火山喷发后由于流体的作用沿着裂隙和孔隙迁移而形成磷矿;二是矽酸盐矿物的溶解和反应,火山岩中的矽酸盐矿物在热液作用和地下水的作用下发生溶解和反应,并与其他矿物结合形成磷矿。

成岩环境对火山岩型磷矿的形成也起着重要的影响。

在火山喷发过程中,由于高温和高压的作用,火山岩中的磷酸盐和含磷矽酸盐被加热和压实,导致矿物结构的改变和磷矿的形成。

此外,火山喷发过程中的地壳变动和热液作用也会促进火山岩型磷矿的形成。

总的来说,碳酸盐型和火山岩型磷矿的形成机理主要包括有机质的降解和微生物作用以及火山喷发过程中的磷酸盐和矽酸盐的迁移与反应。

而成岩环境对两种类型磷矿的形成有着显著的影响,海陆过渡相沉积环境和海相沉积环境对碳酸盐型磷矿的形成有着重要作用,而火山喷发过程中的地壳变动和热液作用对火山岩型磷矿的形成也起着重要的促进作用。