【中医精髓 大小青龙汤】小青龙汤证

- 格式:pptx

- 大小:734.83 KB

- 文档页数:28

经方导读「小青龙汤」小青龙汤古有“左青龙右白虎”之说。

青龙,是神话中东方木神,色主青,主发育万物。

张秉成曰:“名小青龙者,以龙为水族,大则可兴云致雨,飞腾于宇宙之间;小则亦能治水驱邪,潜隐于波涛之内耳。

”(《成方便读》)二方发汗逐饮之功,犹如青龙之兴云治水,但依其发汗力强弱而命名“大、小青龙汤”。

另,方中主药麻黄一味色青形似青龙,故曰“大小青龙汤”。

【原文】伤寒表不解,心下有水气[1],干呕,发热而咳,或渴,或利,或噎[2],或小便不利,少腹满[3],或喘者,小青龙汤主之。

(伤寒论:40)小青龙汤方麻黄(去节)芍药细辛干姜甘草(炙)桂枝(去皮)各三两五味子半升半夏半升(洗)上八味,以水一斗,先煮麻黄,减二升,去上沫,内诸药,煮取三升,去滓,温服一升。

若渴,去半夏,加栝楼根三两;若微利,去麻黄,加荛花,如一鸡子,熬令赤色;若噎者。

去麻黄,加附子一枚(炮);若小便不利,少腹满者,去麻黄,加茯苓四两;若喘,去麻黄,加杏仁半升(去皮尖)。

且荛花不治利,麻黄主喘,今此语反之,疑非仲景意。

注释:[1]心下有水气:心下,指胃脘部,或胸膈部;水气,指水饮。

[2]噎:噎(yē,音耶),指咽喉部有梗阻不通感。

[3]少腹满:少,通小,此处指小腹部。

小青龙汤最有功,风寒束表饮停胸,辛夏甘草和五味,姜桂麻黄芍药同。

【功效配伍】小青龙汤发汗解表,温化里饮。

该方由麻黄汤去杏仁加芍药、五味子、细辛、干姜、半夏组成。

方中麻黄辛温发汗解表,宣肺平喘,兼以利水饮;桂枝辛甘温,既助麻黄解表散寒,又能通阳化饮降逆;细辛、干姜、半夏散寒宣肺,温化水饮,和胃降逆;五味子敛肺止咳,防麻黄发散太过,耗伤肺气;芍药配桂枝以调和营卫,其酸寒益阴之性,又可防诸辛温发散药耗伤阴血;炙甘草益气和中,调和诸药。

本方之相配,偏于辛温发散,但用麻黄、桂枝发散时则佐以酸敛的五味子;用细辛、干姜、半夏温化寒饮时则佐以酸寒之芍药,故能达发而不过,温而不燥,散敛结合,燥润有度,以治外有风寒,内有水饮。

深度解析⼩青龙汤药若对症⼀碗汤,药不对症满船装。

A:深度解析⼩青龙汤⼩青龙汤是治疗寒饮咳喘的⼀张名⽅。

张仲景⽤它治“伤寒表不解,⼼下有⽔⽓”,以及“咳逆倚息不得卧”的寒饮之证。

然⽽应该指出,此⽅乃⾟烈⾛窜的峻剂,具有伐阴动阳之弊,如果⽤之不慎,往往会发⽣问题,反⽽促使病情加重。

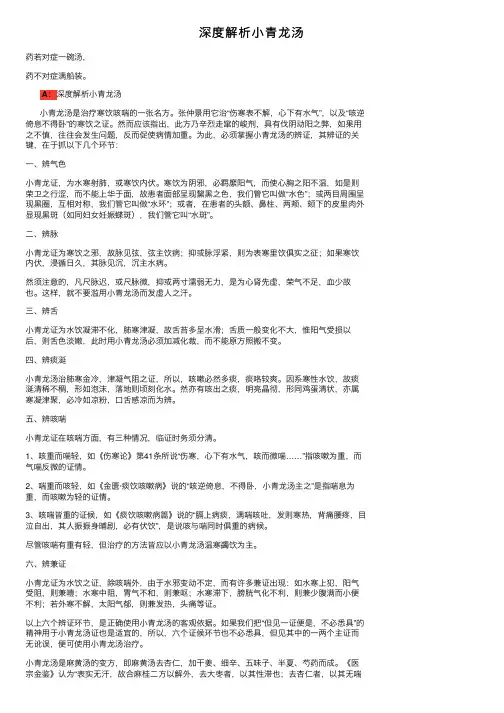

为此,必须掌握⼩青龙汤的辨证,其辨证的关键,在于抓以下⼏个环节:⼀、辨⽓⾊⼩青龙证,为⽔寒射肺,或寒饮内伏。

寒饮为阴邪,必羁縻阳⽓,⽽使⼼胸之阳不温,如是则荣卫之⾏涩,⽽不能上华于⾯,故患者⾯部呈现黧⿊之⾊,我们管它叫做“⽔⾊”;或两⽬周围呈现⿊圈,互相对称,我们管它叫做“⽔环”;或者,在患者的头额、⿐柱、两颊、颏下的⽪⾥⾁外显现⿊斑(如同妇⼥妊娠蝶斑),我们管它叫“⽔斑”。

⼆、辨脉⼩青龙证为寒饮之邪,故脉见弦,弦主饮病;抑或脉浮紧,则为表寒⾥饮俱实之征;如果寒饮内伏,浸循⽇久,其脉见沉,沉主⽔病。

然须注意的,凡尺脉迟,或尺脉微,抑或两⼨濡弱⽆⼒,是为⼼肾先虚,荣⽓不⾜,⾎少故也。

这样,就不要滥⽤⼩青龙汤⽽发虚⼈之汗。

三、辨⾆⼩青龙证为⽔饮凝滞不化,肺寒津凝,故⾆苔多呈⽔滑;⾆质⼀般变化不⼤,惟阳⽓受损以后,则⾆⾊淡嫩,此时⽤⼩青龙汤必须加减化裁,⽽不能原⽅照搬不变。

四、辨痰涎⼩青龙汤治肺寒⾦冷,津凝⽓阻之证,所以,咳嗽必然多痰,痰咯较爽。

因系寒性⽔饮,故痰涎清稀不稠,形如泡沫,落地则顷刻化⽔。

然亦有咳出之痰,明亮晶彻,形同鸡蛋清状,亦属寒凝津聚,必冷如凉粉,⼝⾆感凉⽽为辨。

五、辨咳喘⼩青龙证在咳喘⽅⾯,有三种情况,临证时务须分清。

1、咳重⽽喘轻,如《伤寒论》第41条所说“伤寒,⼼下有⽔⽓,咳⽽微喘……”指咳嗽为重,⽽⽓喘反微的证情。

2、喘重⽽咳轻,如《⾦匮·痰饮咳嗽病》说的“咳逆倚息,不得卧,⼩青龙汤主之”是指喘息为重,⽽咳嗽为轻的证情。

3、咳喘皆重的证候,如《痰饮咳嗽病篇》说的“膈上病痰,满喘咳吐,发则寒热,背痛腰疼,⽬泣⾃出,其⼈振振⾝晡剧,必有伏饮”,是说咳与喘同时俱重的病候。

中医方剂学重点:高频考点之小青龙汤小青龙汤最有功,风寒束表饮停胸,辛夏甘草和五味,姜桂麻黄芍药同。

今天整理小青龙汤的高频考点,帮助考生复习中医方剂学重点知识。

小青龙汤约有同名方剂6首,最为常用者为《伤寒论》方。

组成为麻黄9g、桂枝9g、细辛6g、干姜6g、白芍9g、半夏9g、五味子6g、炙甘草6g。

具有解表散寒、温肺化饮之功效。

主治外寒内饮证。

症见恶寒发热,无汗,头身疼痛,胸痞喘咳,痰涎清稀量多,或痰饮喘咳,不得平卧,或身体疼重,头面四肢浮肿,舌苔白滑,脉浮。

现用于慢性支气管炎,支气管哮喘、肺气肿等属外感风寒,内有停饮者。

本方主治风寒束表,水饮内停之证。

风寒束表,皮毛闭塞,卫阳被遏,营阴郁滞,故见恶寒发热,无汗,身体疼痛;素有水饮之人,一旦感受外邪,每致表寒引动内饮,水寒相搏,饮动不居,水寒射肺,肺失宣降,故咳喘痰多而稀;水停心下,阻滞气机,故胸痞;水流胃中,胃气上逆,故干呕;水饮溢于肌肤,故浮肿身重;舌苔白滑,脉浮,是为外寒内饮之佐证。

对此外寒内饮之证,单纯发汗散寒,则水饮不化,单纯温肺化饮,则风寒不散,惟解表化饮,表里同治为宜。

方中麻黄、桂枝相须为君,发汗散寒以解表邪,且麻黄又能宣发肺气而平喘咳,桂枝温阳以利内饮之化,干姜、细辛为臣,温肺化饮,兼助麻桂解表。

然而素有痰饮,纯用辛温发散,既恐耗伤肺气,又须防诸药温燥伤津,故配以五味子酸收敛气,芍药和营养血,并为佐制之用;半夏燥湿化痰,和胃降逆,亦为佐药;炙甘草益气和中,又能调和诸药,是兼佐使之用。

药虽8味,配伍严谨,开中有合,宣中有降,使风寒解,营卫和,水饮去,宣降有权,则诸症自平。

本方的配伍特点可归纳为:①以麻、桂解表散寒,配白芍酸寒敛阴,使散中有收。

②姜、辛、夏温化痰饮,配五味子敛肺止咳,令开中有合,使之散不伤正,收不留邪。

小青龙汤主要是治疗慢性支气管炎、支气管哮喘、肺气肿、肺心病等患者感冒风寒后,诱发或加重了咳嗽和气喘,并且痰涎清稀量多,即中医所称的外感风寒,水饮内停证的一首常用方剂。

大青龙汤与小青龙汤大青龙汤与小青龙汤均出自张仲景的《伤寒杂病论》,有解表散寒、温肺蠲饮之效。

不过,现在很多人对大青龙汤与小青龙汤分辨不清,认识不够深,下面就让我们一起去区分大青龙汤与小青龙汤各自的药理功效。

大青龙汤简介【组成】麻黄去节六两(12克),桂枝二两(6克),甘草炙二两(6克),杏仁去皮、尖四十粒(6克),生姜切三两(9克),大枣擘二十枚(10枚),石膏如鸡子大,碎(20克)【用法】上七味,以水九升(900毫升),先煮麻黄,减二升(200毫升),去上沫,纳诸药,煮取三升(300毫升),去滓,温服一升(100毫升。

取微似汗。

汗出多者,温粉扑之,一服汗者,停后服。

若复服,汗多亡阳,恶风烦躁,不得眠。

【功用】发汗解表,清热除烦。

【主治】外感风寒,兼有里热,恶寒发热,身疼痛,无汗烦躁,脉浮紧3亦治溢饮,见上述症状而兼喘咳面浮者。

【临床应用】1、内科:流感:里热明显者,增加石膏用量,配以天花粉、暑热:高热、无汗效果、急性肾炎:咽喉痛甚者加银花、连翘、牛蒡子;浮肿者者加茯苓、泽泻、苏叶;2、外科:隐疹:热甚者加大青叶、蝉蜕;气血虚甚者加黄芪、白术、生地、何首乌;淤甚者加当归、丹参。

3、儿科:小儿夏季外感高热:咽红、扁桃体大加银花、蒲公英、牛蒡子;烦躁不安加钩藤、蝉蜕。

小青龙汤简介【组成】麻黄(去节)、芍药各9g,细辛、干姜、甘草(炙)各6g,桂枝(去皮)9g,五味子6g,半夏9g(洗)【用法】上八味,以水一斗,先煮麻黄,减二升,去上沫,纳诸药,煮取三升,去滓,温服一升。

【功用】解表散寒,温肺蠲饮。

【主治】风寒客表,水饮内停证。

恶寒发热,无汗,喘咳,痰多而稀,或痰饮咳喘,不得平卧,或身体疼重,头面四肢浮肿,舌苔白滑,脉浮。

【临床应用】临床主要用于慢性支气管炎、支气管哮喘、老年性肺气肿,以及慢性支气管炎急性发作、肺炎、过敏性鼻炎、胸膜炎、肺水肿、肺心病等证属外寒内饮,水寒相搏于肺者。

以上内容从两味汤药的组成、用法、功用、主治及临床应用等方面进行了详细的解释,希望大家以后能分清楚大青龙汤与小青龙各自的不同,不过在服用上述方剂时,一定要先询问中医医生,切勿私自服用。

小青龙汤---解表散寒,温肺化饮。

止咳平喘小青龙汤 (方组、临证参考用量)麻黄芍药干姜五味子(炙) 甘草桂枝半夏细辛各9g 上8味,以水2000ml,先煮麻黄,减400ml,去上沫,再下诸药,取600ml,去滓,温服200ml。

(功效)解表散寒,温肺化饮。

止咳平喘。

(主治)主证:恶寒,发热,无汗,身痛,干呕,咳嗽,喘息,痰多稀白,苔薄白或水滑,脉浮或弦紧。

副证:或渴,或利,或噎,或小便不利,少腹满,或脉弦细、细滑。

(临证加减)1.重剂小青龙汤治疗支气管哮喘:药用蜜炙麻黄15g,桂枝9g,干姜9g,制半夏30g,细辛6-9g,白芍30g,甘草9— 15g。

寒痰黏稠者,加旋覆花(包煎)、苏子、白芥子各9g,莱菔子30女;痰热壅肺者,加鱼腥草、开金锁、生石膏各30g,淡鲜竹沥30ml,象贝9g。

上方每日1剂,水煎2次,白天服2次,临睡前服前1次,必要时两煎并工次顿服。

服完2、3剂病情趋向稳定,逐渐减本方剂量,加入益气固体,补肾纳气之品,以资调理,巩固疗效。

有关细辛用量,历代文献有“单味服用不过钱,过量有气闭致死”之说。

但余用到9g无此弊,认为这可能与配适量甘草制之而缓毒。

2.小青龙汤加减治疗咳喘:药用麻黄、干姜各3—9g,桂枝3~12g,细辛2—6g,五味子、半夏各4—9g,白芍、炙甘草各3 —6g。

随症加减,每日工剂,水煎服。

治疗期间禁酒;出现呕吐、腹泻、眩晕者停药;孕妇及肝功能不良者禁服;高血压、心脏病、过敏体质、年老体弱者慎用麻黄。

3。

小青龙汤去麻黄加杏仁治喘:30例均属肺寒伏饮型。

病程最短6年,最长40余年。

[四川中医,1996,《12,:3s]4.肺寒饮重,背部冷甚如掌大者,加重干姜之用量;口渴烦躁,咳剧面赤,舌苔黄,痰黏稠而色转黄者,邪从里化热,当轻用姜、辛,加生石膏、黄芩、前胡等清热之品。

5。

黄昏咳喘阵作,宜加盐水炒知母、黄柏;五更咳喘频作,可加黛蛤散、桑叶、菊花,寒温并用,标本兼顾,使寒从外解,火得内平;大便秘结者,酌加郁李仁,火麻仁、瓜蒌仁。

小青龙汤的6大辨证要点和临床利弊小青龙汤是治疗寒饮咳喘的一张名方。

张仲景用它治“伤寒表不解,心下有水气”,以及“咳逆倚息不得卧”的寒饮之证。

然而应该指出,此方乃辛烈走窜的峻剂,具有伐阴动阳之弊,如果用之不慎,往往会发生问题,反而促使病情加重。

为此,必须掌握小青龙汤的辨证,其辨证的关键,在于抓以下几个环节:一、辨气色小青龙证,为水寒射肺,或寒饮内伏。

寒饮为阴邪,必羁縻阳气,而使心胸之阳不温,如是则荣卫之行涩,而不能上华于面,故患者面部呈现黧黑之色,我们管它叫做“水色”;或两目周围呈现黑圈,互相对称,我们管它叫做“水环”;或者,在患者的头额、鼻柱、两颊、颏下的皮里肉外显现黑斑(如同妇女妊娠蝶斑),我们管它叫“水斑”。

二、辨脉小青龙证为寒饮之邪,故脉见弦,弦主饮病;抑或脉浮紧,则为表寒里饮俱实之征;如果寒饮内伏,浸循日久,其脉见沉,沉主水病。

然须注意的,凡尺脉迟,或尺脉微,抑或两寸濡弱无力,是为心肾先虚,荣气不足,血少故也。

这样,就不要滥用小青龙汤而发虚人之汗。

三、辨舌小青龙证为水饮凝滞不化,肺寒津凝,故舌苔多呈水滑;舌质一般变化不大,惟阳气受损以后,则舌色淡嫩,此时用小青龙汤必须加减化裁,而不能原方照搬不变。

四、辨痰涎小青龙汤治肺寒金冷,津凝气阻之证,所以,咳嗽必然多痰,痰咯较爽。

因系寒性水饮,故痰涎清稀不稠,形如泡沫,落地则顷刻化水。

然亦有咳出之痰,明亮晶彻,形同鸡蛋清状,亦属寒凝津聚,必冷如凉粉,口舌感凉而为辨。

五、辨咳喘小青龙证在咳喘方面,有三种情况,临证时务须分清。

一种是咳重而喘轻,如《伤寒论》第41条所说“伤寒,心下有水气,咳而微喘……”指咳嗽为重,而气喘反微的证情。

另一种是喘重而咳轻,如《金匮·痰饮咳嗽病》说的“咳逆倚息,不得卧,小青龙汤主之”是指喘息为重,而咳嗽为轻的证情。

第三种是咳喘皆重的证候,如《痰饮咳嗽病篇》说的“膈上病痰,满喘咳吐,发则寒热,背痛腰疼,目泣自出,其人振振身晡剧,必有伏饮”,是说咳与喘同时俱重的病候。

小青龙汤证,是指中医中的一种病证,常见于急性发热型疾病,主要症状有高热、恶寒、卧床不起、汗出不畅、胸闷气促、恶心呕吐等。

下面我将对小青龙汤证进行简要的诠释。

小青龙汤是一种具有清热解毒作用的中药方剂,其主要组成成分包括黄芩、赤石脂、陈皮、生姜、炙甘草等。

该方剂主要适用于急性发热型疾病,如伤寒、流感等,可清热解毒、除烦止渴、利咽降火等。

小青龙汤证作为中医中的一种常见病证,根据其病情特征和症状表现,可按中医理论归为热毒病证范畴,多见于年轻人。

其主要症状包括发热、恶寒、口渴、口干、流涕、咳嗽等,同时伴有高热、胸满、呼吸急促、汗出不畅、恶心呕吐等。

针对小青龙汤证的治疗,在中医治疗上主要思路是通过清热解毒、除烦止渴、利咽降火等方法使患者的体温下降,祛除邪热,恢复正常的生理状态。

在药物治疗上,可采用小青龙汤、银翘散、三黄清等中药处方,同时辅以卧床休息、调节情绪、保持内心平静等综合治疗方法。

总的来说,小青龙汤证是一种常见的病证,在治疗时应注意采用中医治疗的思路和方法,辅以综合治疗措施,以便更好地恢复患者的健康。

小青龙汤证一、条文字眼伤寒表不解、水气、干呕、咳、喘、渴、利、噎、小便不利;咳逆,倚息不得卧。

二、组成半夏半升、五味子半升、麻黄、桂枝、芍药、炙甘草、细辛、干姜各三两。

上八味,以水一斗,先煮麻黄,减二升,去上沫,内诸药,煮取三升,去滓,温服一升。

三、方解1、麻黄、桂枝:太阳表邪,恶寒发热,鼻塞流涕(甚至包括广义太阳病,有时无流鼻涕、无汗等证,但是只要有广义太阳表证一个症状都可以运用)。

2、芍药、炙甘草:酸甘除水饮,同时缓急迫。

3、半夏、干姜、细辛、五味子:治疗咳喘的核心成分,化太阴水饮。

(其他方剂如射干麻黄与厚朴麻黄汤都含有这几味药物),夏、姜、细,三味药辛散水饮,五味子收敛,一散一收,相辅相成。

4、从药证上理解本方(1)麻黄,桂枝,芍药,炙甘草:太阳表郁证,恶寒发热,咳嗽,流清鼻涕等;(2)半夏,干姜,细辛,五味子:太阳寒湿水饮证:咳嗽咳痰,白清稀,流清稀鼻涕,中耳流清稀脓液,迎风流泪,(3)芍药甘草:咳嗽,咳喘,急迫,持续性,剧烈性(4)桂枝甘草汤:温阳化饮温通。

(5)麻黄甘草汤:宣表邪利水消肿。

(6)甘草干姜汤:温散化水饮的基础方子总之本方既有太阳表实(或叫表郁)的症状恶寒,不出汗,脉浮紧,同时又有太阴痰湿水饮分泌过多:咳嗽,喘息,泡沫痰,痰延清稀,中耳脓液清稀,关节腔积液等。

四、辨证要点1、表郁不解(有点型的和不典型的,比如只有背心冷,四肢沉重)加上太阴寒湿水饮分泌过多表现(痰液清稀,脓液清稀,唾液清稀)2、六经辨证:太阳太阴痰饮引起的咳喘,渴,利,噎,小便不利等病证。

3、刘渡舟望诊经验:水色(黑)、水斑(黑色)、泡沫样痰、舌苔水滑、脉弦或流水样鼻涕。

4、脉浮紧数或是浮弱5、腹诊:心下部抵抗逐渐增强,腹部比较软,心下有水气,尿量减少;五、病机辨证太阳伏邪,太阴水饮证。

六、临床运用1、狭义太阳表实合并太阴痰饮证(有麻桂提示有太阳表实证或是伏邪),表现为咳嗽,咳喘,流鼻涕,打喷嚏等或是伏邪表现为只有背心冷,关节肿大,四肢沉重。

小青龙汤小小青龙最有功,风寒束表饮停胸;细辛半夏甘和味,姜桂麻黄芍药同。

本方证由风寒束表,寒饮内停,肺失宣降所致。

治宜解表散寒,温肺化饮之法。

方中麻黄、桂枝相须为君,发汗散寒以解表邪,且麻黄又能宣发肺气而平喘咳,桂枝又可化气行水以利里饮之化。

干姜、细辛为臣,温肺化饮,兼助麻、桂解表祛邪。

然而素有痰饮,脾肺本虚,若纯用辛温发散,恐耗伤肺气,故佐以五味子敛肺止咳、芍药和营养血,二药与辛散之品相配,一散一收,既可增强止咳平喘之功,又可制约诸药辛散温燥太过之弊;半夏燥湿化痰,和胃降逆,亦为佐药。

炙甘草兼为佐使之药,既可益气和中,又能调和辛散酸收之品。

全方药虽八味,配伍严谨,散中有收,开中有合,使风寒解,水饮去,宣降复,则诸证自平。

九味羌活汤九味羌活用防风,细辛苍芷与川芎;黄芩生地加甘草,发汗祛风力量雄。

本方证由外感风寒湿邪,内有蕴热所致。

治宜疏风散寒,祛湿解表,兼清理热之法。

方中羌活解表散寒,祛风胜湿,兼治太阳经头痛而为君药。

防风、苍术发汗祛湿,助羌活解表祛邪,同为臣药。

细辛、川芎、白芷祛风散寒,止头身痛而为佐药;生地、黄芩清泄里热,并防诸辛温燥烈之品伤津之弊,也为佐药。

甘草调和药性,为使药。

方中细辛善止少阴头痛、白芷擅解阳明头痛、川芎长于止少阳、厥阴头痛,此三味与羌活、苍术合用,为本方“分经论治’的基本结构。

全方九味配伍,既能统治风寒湿邪,又能兼顾表里,共成发汗祛湿,兼清理热之剂。

桂枝汤桂枝汤治太阳风,芍药甘草姜枣同;解肌发表调营卫,表虚自汗正宜用。

本方证由外感风寒,卫强营弱,营卫失和所致。

治宜解肌发表,调和营卫之法。

方中桂枝助卫阳、通经络,解肌发表,为君药。

芍药养阴益津,敛营止汗,为臣药。

桂、芍等量配伍,一散一收,寓意有三:一为针对卫强营弱,体现营卫同治:二为相辅相成,桂枝得芍药,使汗而有源,芍药得桂枝,则滋而能化,三为相制相成,散中有收,汗中寓补。

生姜助桂枝散寒祛邪,兼能和胃止呕;大枣助芍药益阴生津,并可补脾益气,二药既可增强君、臣药调和营卫之效,又能调和营卫以充营卫生化之源,共为佐药。

小青龙汤的证治小青龙汤临床常用于治疗外寒内饮所致咳喘等病症,国医大师李士懋教授谨守病机、圆机活法,将其应用范围大大拓宽,临床对证属外寒内饮、寒饮内停、寒凝蔽阻等引起的各类病症,运用小青龙汤治疗均能取得良好效果。

小青龙汤治证李老认为小青龙汤既可治外寒内饮证,亦可治疗寒饮内停和寒凝蔽阻等证引起的各类病症,不论外感、内伤、新感、宿疾均可应用,涉及疾病如咳嗽、哮喘、冠心病、高血压、风湿、类风湿、肾衰、痛经、鼻炎等等。

小青龙汤方中麻黄发越肾中阳气,解寒凝;细辛起肾阳,专走少阴而扶阳; 桂枝通阳;半夏、干姜、甘草等辛甘温之品亦助阳气而散寒;五味子、白芍防其辛散太过而伤阴。

全方合用使阳气从肾通过三焦膀胱布达全身腠理毫毛,充斥全身,则阴霾自散。

临床运用本方重在辨证识证,李老恒以脉象为辨证指征,参合四诊资料。

水饮为患其脉多弦,兼有寒邪则多弦紧或沉弦拘(拘脉为脉不舒缓)。

下面从治疗外寒内饮、寒饮内停和寒凝蔽阻三方面论述李老的经验。

外寒内饮《伤寒论》中涉及小青龙汤方证的条文有两条: “伤寒表不解,心下有水气,干呕发热而咳,或渴,或利,或噎,或小便不利、少腹满,或喘者,小青龙汤主之。

”又云: “伤寒,心下有水气,咳而微喘,发热不渴。

服汤已渴者,此寒去欲解也。

小青龙汤主之。

”两条方证的病机均为“伤寒表不解,心下有水气”,用于治疗外有表寒、内有水饮,外寒引动内饮而导致的咳喘诸症,临床大多数医生都能把握此证。

寒饮内停李老强调学经典要善于发现原文之外的内容,举一反三,知常达变。

寒饮射肺可致咳喘,下走肠道可致下利,内停可致小便不利少腹满,而寒饮凌心则可引起心悸、惊怵、胸闷、胸痛等症。

水饮停聚,阻遏阳气敷布,清阳不升,头失清阳之奉养则头晕,在上之清窍失养则目昏、流涕、耳失聪; 清阳不能实四肢而四肢无力。

诸多见症均为寒饮内停所致,仲景说“病痰饮者,当以温药和之”,故此时当采温阳化饮散寒之法,方用小青龙汤,使阳气布达、阴霾自散。

水饮内停为患,临床辨证以脉象为主,还可参考刘渡舟教授在其《伤寒临证指要》一书中提出的从气色、脉、舌、痰涎等处入手: 患者面色可见水色、水斑、水环; 其舌多淡,舌苔多水滑; 痰涎清稀,落地化水,或痰稠如蛋清,冷如凉粉。

【中医经⽅研读】⼩青龙汤〔原⽂〕 伤寒表不解,⼼下有⽔⽓,⼲呕,发热⽽咳,或渴,或利,或噎,或⼩便不利,少腹满,或喘者,⼩青龙汤主之。

(40)伤寒,⼼下有⽔⽓,咳⽽微喘,发热不渴,服汤已渴者,此寒去欲解也,⼩青龙汤主之。

(41)《⾦匮要略》【原⽂23】病溢饮者,当发其汗,⼤青龙汤主之,⼩青龙汤亦主之。

(⾦匮⾥的⼩青龙汤论述参见⼤青龙汤)⼩青龙汤⽅《伤寒论》《⽟函经》《⾦匮要略》⿇黄三两(去节) 桂枝三两(去⽪) 芍药三两 ⽢草⼆两(炙) 五味⼦半升 细⾟三两 ⼲姜三两 半夏半升(洗)《⽟函》⼋味各半升上⼋味,以⽔⼀⽃,先煮⿇黄,减⼆升,去上沫,内诸药,煮取三升,去滓,温服⼀升。

渴者,去半夏加栝楼根三两;微利,去⿇黄加芫花,如鸡⼦,熬,令⾚⾊;噎者,去⿇黄加附⼦⼀枚,炮;⼩便不利,少腹满者,去⿇黄加茯苓四两;喘者,去⿇黄加杏仁半升《⽟函》⽅下云:芫花不治利,⿇黄定喘。

今语反之,疑⾮仲景意。

《外台》同。

盖林亿校语也,不解经意⽿!【辨证提要】 此为外感风寒,内兼⽔饮的证治。

恶寒发热,头痛⽆汗为风寒外束之表实证,病⼈素有⽔饮内停,⼜与风寒相搏,风寒壅肺,肺失清肃,则咳嗽喘息,咯痰⾊⽩质清稀。

⽔饮之邪变动不居,可随三焦⽓机升降出⼊,故可见众多或然之症:⽔饮犯胃则⼲呕,下趋肠道则下利,蓄于下焦,⽓化失权则⼩便不利,少腹满;壅塞于上,阻碍⽓机则有噎塞感。

⽔⽓犯肺则喘。

⽔饮证⼀般⼝不渴,但如果饮阻⽓机,⽓不化津,亦可见⼝渴。

如服药后⼝渴,则是药已中病,寒去欲解之兆。

【疑难分析】 ⼩青龙汤证为什么有“不渴”、“或渴”、“服汤已渴者”之异?⼩青龙汤证的病机为外感风寒,内有寒饮,饮为阴邪,故⼀般⼝不渴。

⼝不渴表明津液未有损伤。

此为⼩青龙汤证正局。

或渴是因为饮邪为病,阻滞体内津液正常代谢,津不化⽓,不为⼈体所⽤,⽽个别病⼈亦可能出现⼝渴,然渴喜热饮且不多饮。

在服⽤⼩青龙汤之后,⽔⽓得以温化宣散,⽓机畅利,理应津液蒸腾上润⽽不渴,但由于患⽔⽓之时,滋润机体的津液因⽓化不利⽽变为病理产物,⽔⽓内停,邪⽔有余⽽津液不⾜,服药后,⽔液初去,津液未充,⽓机虽利⽽⼀时⽆津可化,故⽽见渴,必渴⽽喜饮,得饮渴解。

大青龙汤与小青龙汤大青龙汤和小青龙汤都是中国传统的汤料,以其独特的味道和药膳功效而闻名。

虽然它们的名称相似,但实际上在配方、烹饪方法和功效上存在一些差异。

本文将深入探讨大青龙汤和小青龙汤的特点和区别。

1. 大青龙汤大青龙汤是一种源于中国古代的药膳汤料,以其较复杂的配方和独特的烹饪技巧而闻名。

它通常由多种汤料和草药组成,例如当归、川芎、黄芪、熟地黄等。

大青龙汤被认为有助于滋补身体、益气血、补肾壮阳等功效。

其独特的味道和药膳功效使其在中医食疗中广受欢迎。

2. 小青龙汤与大青龙汤相比,小青龙汤的配方相对简单,烹饪方法也更加容易掌握。

小青龙汤一般由较少的汤料组成,如杜仲、枸杞、菟丝子等。

尽管小青龙汤的成分相对较少,但它也被认为具有养肝、益肾、润肠等功效。

这使得小青龙汤成为了许多人日常生活中的保健饮品。

3. 大青龙汤与小青龙汤的区别尽管大青龙汤和小青龙汤都有滋补身体和保健的功效,但它们在准备过程、药材组成和烹饪方式上有所不同。

大青龙汤的配方相对较为复杂,需要使用多种草药和汤料,要求熟练的烹饪技巧和耐心。

相比之下,小青龙汤的配方较为简单,并且烹饪方法相对容易掌握。

此外,大青龙汤通常被视为一种药膳汤料,在中医食疗中被认为有滋补身体、益气血、补肾壮阳等功效。

而小青龙汤则更多被看作是一种保健饮品,被广泛应用于日常养生。

4. 如何选择适合你的汤料选择适合自己的汤料是非常重要的,这需要考虑个人的身体状况和健康需求。

如果你希望在中医食疗方面寻求保健和滋补身体的功效,那么大青龙汤可能是更好的选择。

而如果你只希望在日常生活中享受一杯养生的汤料,小青龙汤则可能更适合你。

此外,个人的口味和喜好也应该被考虑在内。

如果你喜欢更繁复的味道和多样的药膳,大青龙汤可能会更符合你的口味。

而如果你喜欢更简单清淡的口味,小青龙汤可能更适合你。

总之,大青龙汤和小青龙汤都是中国传统的汤料,以其独特的味道和药膳功效而受到人们的喜爱。

尽管它们在配方和烹饪方法上存在差异,但它们都有助于保健和提供营养。

小青龙汤证小青龙汤证 (转载)发表者:赵东奇 306人已访问医方集解发表之剂小青龙汤小青龙汤行水发汗《仲景》治伤寒表不解,心下有水气,干呕发热而咳,或噎,或喘,或渴,或利,或小便不利,少腹满,短气不得卧。

发热恶寒,头痛身痛,属太阳表证。

仲景书中,凡有里证兼表证者,则以表不解三字该之。

内有水饮,则水寒相搏,水留胃中,故干呕而噎。

水寒射肺,故咳而喘。

水停则气不化,津不生,故渴。

水渍肠间,故下利。

水蓄下焦,故小便不利而少腹满。

短气者,气促不能相续,与喘不同,有实有虚、有表有里,此为水停心下,亦令短气。

水气内渍,所传不一,故有或为之证。

金匮云:平人无寒热,短气不足以息者,实也。

又云:膈上有留饮,其人短气而渴。

丹溪治许白云脾疼腹痛而短气,大吐下之,二十日吐胶痰一桶而安。

麻黄去节。

桂枝、芍药酒炒。

细辛、甘草炙。

干姜三两。

半夏、五味子半升。

渴去半夏,加花粉。

半夏温燥,花粉苦寒,去热生津。

喘去麻黄,加杏仁。

喘为气逆,麻黄发阳,杏仁降气。

形肿,亦去麻黄。

喘呼形肿,水气标本之病,故并去之。

噎去麻黄,加附子。

经曰:水寒相搏则噎,附子温经散寒。

小便秘,去麻黄,加茯苓。

便秘,忌发汗宜渗利。

此足太阳药也。

表不解,故以麻黄发汗为君,桂枝甘草佐之,解表为佐。

咳喘,肺气逆也,故用芍药酸寒,五味酸温以收之。

经曰:肺欲收,急食酸以收之。

发汗以散邪水,收敛以固真水。

水停心下则肾燥,细辛干姜辛温,能润肾而行水。

经曰:肾苦燥,急食辛以润之。

细辛又为少阴肾经表药。

半夏辛温,能收逆气,散水饮,为使也。

外发汗,内行水,则表里之邪散矣!此证为水寒相搏而伤肺,若寒从外出,而水不内消,必贻异日之患。

金匮曰:病溢饮者,当发其汗,大小青龙汤并主之。

程郊倩曰:水气之渴与白虎汤中之渴,不特寒热有殊,亦且燥湿各异。

金匮云:先渴后呕者,水停心下,小青龙汤主之,不治渴而专治水,水去而渴自止矣。

李时珍曰:仲景治伤寒太阳证,表未解,心下有水而咳,干呕发热,或喘或利,小青龙汤主之。