第五章:核磁共振碳谱解析

- 格式:ppt

- 大小:3.33 MB

- 文档页数:118

核磁共振碳谱解析一、核磁共振碳谱解析是什么呢?核磁共振碳谱(13C - NMR)可是有机化学里超有用的分析工具哦。

它就像一个小侦探,能把有机化合物里碳原子的各种信息给找出来呢。

比如说碳原子的类型呀,周围的化学环境啦,这些信息对确定有机分子的结构可是超级关键的。

二、核磁共振碳谱的基本原理1. 原子核的磁性原子核就像一个个小磁体,在没有外界磁场的时候,它们的磁性是杂乱无章的。

可是一旦放到一个强磁场里,这些原子核就会像听话的小士兵一样,按照磁场的方向排列起来。

对于碳 - 13这种有磁性的原子核来说,这时候就可以进行核磁共振检测啦。

2. 共振现象当我们用一个特定频率的射频波去照射这些在磁场里排列好的碳 - 13原子核的时候,如果这个射频波的频率刚好和原子核的共振频率相同,就会发生共振现象。

这个时候原子核就会吸收能量,从低能态跃迁到高能态,然后我们就能检测到这个信号啦。

三、核磁共振碳谱的化学位移1. 化学位移的概念化学位移就像是每个碳原子的“身份证号码”,它表示碳原子在核磁共振谱图里的位置。

这个位置可不是随便定的,而是和碳原子周围的电子云密度有关系。

电子云密度高的碳原子,受到的屏蔽作用强,化学位移就会小一点;电子云密度低的碳原子,受到的去屏蔽作用强,化学位移就会大一点。

2. 影响化学位移的因素取代基的电负性:如果碳原子周围连接的是电负性大的原子或者基团,比如氧原子、氮原子等,这个碳原子的电子云就会被拉走一部分,电子云密度降低,化学位移就会增大。

共轭效应:如果有机分子里存在共轭体系,那么碳原子的电子云会重新分布,这也会影响化学位移的大小。

空间效应:有时候周围基团的空间位阻也会影响碳原子的化学位移,虽然这个影响相对小一些。

四、核磁共振碳谱的峰面积1. 峰面积的意义峰面积就像每个碳原子的“投票权”,它和碳原子的数目是成正比的。

也就是说,如果一个峰的面积是另一个峰面积的两倍,那么对应的碳原子数目也是两倍的关系。

通过分析峰面积,我们就能知道有机分子里不同类型碳原子的相对数目啦。

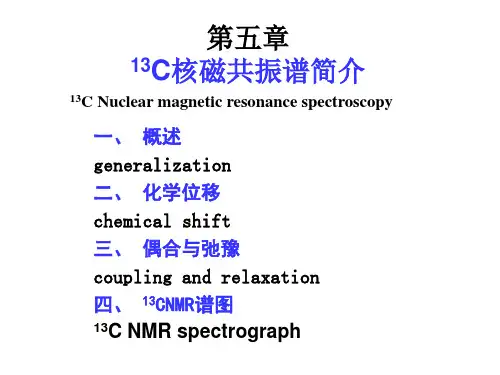

第五章第五章核磁共振碳谱核磁共振碳谱1本章内容5.1 核磁共振碳谱的特点5.25.35.45.55.6 核磁共振碳谱的测定方法13C的化学位移及影响因素sp3、sp2、sp杂化碳的化学位移C NMR的自旋偶合及偶合常数核磁共振碳谱解析及应用第五章核磁共振碳谱213引言C,H:有机化合物的骨架元素有机物中,有些官能团不含氢,如:-C=O,-C三C,-C三N,-N=C=O等官能团信息无法从1H 谱中得到,只能从13C 谱中得到。

12C13C 98.9% 磁矩=0, 没有NMR1.1% 有磁矩(I=1/2),有NMR1灵敏度很低, 仅是H 的1/6700IH与13C偶合,重叠峰多,难解谱计算机的问世及谱仪的不断改进,可得很好的碳谱。

3第五章核磁共振碳谱第一节核磁共振碳谱13C NMR的特点1. 灵敏度低2. 分辨能力高3. 给出不连氢的碳的吸收峰4. 不能用积分高度来计算碳的数目★化学位移范围宽:0~ 300 ppm,1H 谱的20~30 倍★分辨率高:谱线之间分得很开,容易识别如:胆固醇的13C NMR第五章核磁共振碳谱4★13C 自然丰度1.1%:不必考虑13C-13C 之间耦合,1H 的耦合。

只需考虑同第五章核磁共振碳谱5★13C NMR给出不与氢相连的碳的共振吸收峰:季碳、C=O、C≡C、C≡N、C=C等基团中的碳不与氢直接相连,在1H NMR谱中不能直接观测,只能靠分子式及其对相邻基团δ值的影响来判断。

而在13C NMR谱中,均能给出各自的特征吸收峰。

如,羰基碳: =170~210 ppm第五章核磁共振碳谱6★13CNMR灵敏度低,偶合复杂邻溴苯胺的13C NMR谱(未去偶)第二节13C NMR的实验方法及去偶技术◆脉冲傅立叶变换法脉冲傅立叶变换法(Pulse Fourier Transform,简称PFT法)是利用短的射频脉冲方式的射频波照射样品,并同时激发所有的13C核。

由于激发产生了各种13C核所引起的不同频率成分的吸收,并被接收器所检测。

核磁共振碳谱(13C-NMR)Produced by Jiwu Wen•核磁共振碳谱的特点:1. 化学位移范围宽。

碳谱(13C-NMR)的化学位移δC通常在0~220 ppm之间(对于碳正可达330 ppm)。

离子δC比较:1H-NMR的化学位移δ通常在0~10 ppm之间。

Example:2. 13C-NMR给出不与氢相连的碳的共振吸收峰。

核磁共振碳谱(13C-NMR)可以给出季碳,羰基碳,氰基碳,以及不含氢原子的烯碳和炔碳的特征吸收峰。

3. 13C-NMR的偶合情况复杂,偶合常数大。

核磁共振碳谱(13C-NMR)中偶合情况比较复杂,除了1H-1H偶合,还有1H-13C以及1H,13C与其它自旋核之间的偶合。

1H-13C的偶合常数通常在125-250 Hz。

因此在谱图测定过程中,通常采用一些去偶技术。

4. 13C-NMR的灵敏度低。

•核磁共振碳谱的去偶技术 1. 质子宽带去偶(也称为质子噪声去偶)。

质子宽带去偶是一种双共振去偶技术,实验方法是:用一相当宽的频率(包括样品中所有氢核的共振频率)照射样品,消除13C-1H 之间的偶合,使每种碳原子只给出一条谱线。

2. 偏共振去偶(也称不完全去偶)。

这种去偶技术的实验方法是:采用一个频率范围很小、比质子宽带去偶功率弱很多的射频场(B 2),其频率略高于待测样品中所有氢核的共振吸收频率,使1H 与13C 之间在一定程度上去偶,不仅消除2J ~4J 的弱偶合,而且使1J 减小到J r (表观偶合常数)。

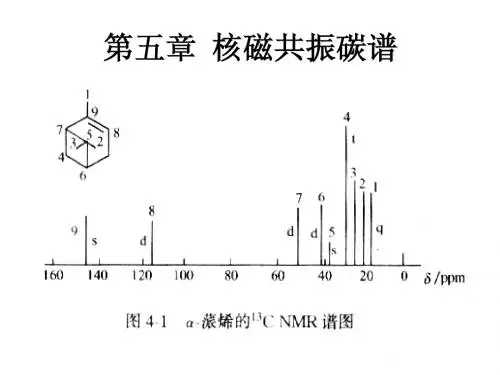

J r 和1J 之间的关系如下:r 12J J B /2∆νλπ=根据n+1规律,在偏共振去偶谱中,伯碳裂分为四重峰(用q表示),仲碳为三重峰(t),叔碳为两重峰(d),季碳以及不与氢相连的碳为单峰(s)。

Example:2-丁醇的宽带去偶谱2-丁醇的偏共振去偶谱2-丁酮的质子宽带去偶谱和偏共振去偶谱3. 质子选择性去偶。

4. 门控去偶和反转门控去偶。

主要用于定量分析。