第十章 货币政策

- 格式:ppt

- 大小:163.50 KB

- 文档页数:34

第10章货币政策与经济一、名词解释1.公开市场操作(open-market operations)答:公开市场操作指中央银行利用在公开市场上买卖有价证券的方法,向金融系统投入或撤走准备金,用来调节信用规模、货币供给量和利率以实现其金融控制和调节的活动。

中央银行在公开市场上买进有价证券,将产生三方面的效果:①基础货币投放量增加。

当货币乘数不变时,货币供应量将增加。

②有价证券和票据的价格上升,市场利率下降,刺激投资增加。

③向公众传达放松银根的信息,影响心理预期。

比如,中央银行通过买进有价证券,实际上等于向社会投放了一笔基础货币,增加了货币供应量,引起信用的扩张;相反当中央银行卖出有价证券和票据时,就会减少市场上相应数量的基础货币,达到信用的收缩。

公开市场操作的优越性体现在:主动性强,买卖总能成交;灵活性强,可以根据变化随时调节买卖的数量和方向;调控效果和缓,震动性小;影响范围广,对商业银行、公众、证券市场都会产生影响。

其局限性是:要求中央银行必须有强大的金融实力;有一个发达、完善的金融市场;还必须有其他金融工具的配合。

2.准备金(reserves)答:准备金是指商业银行资产中的库存现金及其在中央银行的存款,它是基础货币的组成部分。

有些国家规定商业银行存放在中央银行的存款为法定准备金,银行的现金不计入其中。

准备金制度的建立,主要目的在于两方面:①保证商业银行遭到突发的大量挤提存款时,具有足够的偿付能力;②对于商业银行派生存款的创造加以适度的控制,以保证货币流通的正常化。

准备金可分为法定准备金与超额准备金两种,凡由政府规定最低限度存款准备金率,称“法定准备”;凡由商业银行为应付大量挤提存款根据各自的经验数据所确定的准备,称为“超额准备”。

准备金(库存现金与在中央银行的存款之和)在总存款中所占比例,称为“准备率”。

准备金的多少与准备率的高低直接影响到银行体系的信贷规模,因此成为中央银行宏观经济的重要手段。

第十章财政政策与货币政策知识巩固1. 宏观经济政策的主要目标是什么?各政策目标的基本内涵有哪些?答:宏观经济政策实施的目标有四个方面:经济持续稳定增长、充分就业、物价稳定与国际收支平衡。

保持经济均衡增长的含义是指,在保持经济持续稳定增长的同时,实现经济总量的平衡和结构平衡。

实现经济总量的平衡和结构平衡,是实现经济持续稳定增长的前提。

“充分就业”这一概念通常在两种意义上被使用。

广义的充分就业是指包括劳动资源在内的一切资源都已经被充分利用的状态;狭义的充分就业特指劳动就业。

由于劳动资源之外的其他资源是否已经被充分利用难以衡量,故通常用充分就业来表示经济资源被充分利用的状况。

如果就劳动就业而言,充分就业并不意味着在经济生活中不存在任何失业。

稳定价格水平作为一个政策目标,不是指每种商品的价格固定不变,也不是指价格水平绝对不变,而是指价格水平的相对稳定。

稳定价格水平是为了控制通货膨胀和通货紧缩对经济运行形成的冲击。

所谓平衡国际收支,主要是指既不出现赤字,又不出现较大幅度的盈余。

随着世界经济一体化程度的不断提高,国际收支状况对现代开放型经济的国家至关重要。

一般来说,国际收支状况不仅反映了一国的对外经济交往情况,还反映出该国经济的稳定程度。

当一国国际收支处于失衡状态时,必然对其国内经济形成冲击,影响国内经济的增长、就业状况和价格水平;同时也会给其他国家的经济造成一定程度的冲击。

2. 简要分析自动稳定器的内涵和对经济的影响。

答:自动稳定器,又称“内在稳定器”,是指在国民经济中无须经常变动政府政策,随着经济的周期性波动,税收和一些政府支出自动发生增减变化从而起到稳定经济的作用的因素。

它不需要政府预先作出判断和采取措施,而是依靠财政税收制度本身具有的内在机制自行发挥作用收到减缓经济波动的效果,从而有助于经济的稳定。

内在稳定器能自动地发生作用,调节经济,无须政府作出任何决策。

在社会经济生活中,通常具有内在稳定器作用的因素主要包括:个人和公司所得税、失业补助和其他福利转移支付、农产品价格维持以及公司储蓄和家庭储蓄等。

●第十章货币政策本章共三节,重点了解和掌握:货币政策的含义与特征; 货币政策目标的内容及相互关系;●货币政策中介目标的条件与内容;●❍货币政策工具,尤其是一般性货币政策工具的作用过程及其评价;⏹货币政策的效应以及与财政政策的配合模式;☐我国“适度从紧”与“稳健”的货币政策的基本涵义、经济背景及主要措施。

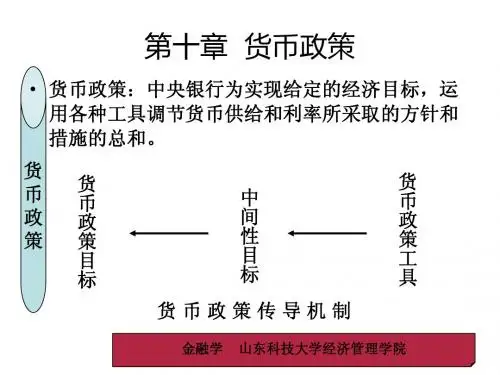

●第一节货币政策构成要素与传导机制一、含义与特征指货币当局为实现既定的经济目标,运用各种工具调节货币供应量和利率,进而影响宏观经济运行状况的各种方针和措施的总称。

●是宏观经济政策;是调节社会总需求的政策;主要是间接调控政策;是长期连续的经济政策。

二、类型扩张型与紧缩型、调节型与非调节型●三、构成要素(一)最终目标1.西方国家的(1)内容:稳定物价、经济增长、充分就业、国际收支平衡。

(2)关系:对立统一。

(3)选择:统筹兼顾、有所侧重;“菲利普斯曲线”。

2.我国的(1)95年以前:“发展经济、稳定货币”。

(2)95年以来:“保持货币币值的稳定,并以此促进经济增长”。

(3)“多重目标论”。

●(二)中间目标1.功能测试功能、传导功能、缓冲功能2.条件可控性、相关性、可测性、抗干扰性、适应性3.内容基础货币、超额准备金、市场利率、货币供应量(三)货币政策工具1.一般性货币政策工具(1)存款准备金政策①主要内容(基础、比例、构成、时间)②作用途径(影响货币乘数、超额准备金、宣示效果)●③评价(有自主权、作用快,对松紧作用较公平;弹性小、作用猛、政策效果受超额准备金的影响)(2)再贴现政策①主要内容(调比率,规定票据种类与申请机构)②作用途径(借款成本效果、结构调节效果、宣示效果)③评价(灵活性强、调总量与调结构、风险较小;主动权在商业银行)(3)公开市场业务①作用途径(影响利率、影响银行存款准备金)②条件(央行与商行都持有相当数量的有价证券、金融市场完善、信用制度健全)③评价(主动性强、灵活性好、连续性好;时滞较长、受干扰因素多)●2.选择性货币政策工具(消费者、证券市场、不动产信用控制、优惠利率)●3.其他工具(利率高限、信用配额、规定流动比率、直接干预、窗口指导)四、传导机制货币政策传导机制是在货币供求理论的基础上,探讨货币供应量变化对就业、产量、收入及价格等实际因素产生影响的方式、途径或过程。