植物体内磷的含量分布和形态

- 格式:ppt

- 大小:3.36 MB

- 文档页数:6

二章本章复习题:1. 影响植物体中矿质元素含量的因素主要是和。

2. 植物必需营养元素的判断标准可概括为性、性和性.3. 植物必需营养元素有种,其中称为植物营养三要素或肥料三要素。

4. 植物必需营养元素间的相互关系表现为和5。

植物的有益元素中,对于水稻、对于甜菜、对于豆科作物、对于茶树均是有益的。

三章1、截获定义:是指植物根系在生长过程中直接接触养分而使养分转移至根表的过程。

2、质流定义:是指由于水分吸收形成的水流而引起养分离子向根表迁移的过程.影响因素:与蒸腾作用呈正相关与离子在土壤溶液中的溶解度呈正相关3、问题:植物的大量矿质元素各通过什么途径迁移到根系表面?1。

截获:钙、镁 (少部分) 2. 质流:氮 (硝态氮)、钙、镁、硫 3。

扩散:氮、磷、钾4、质外体和共质体的概念对于植物的吸收和运输而言,植物体可以分为二部分:(1)质外体(Apoplast)--指细胞原生质膜以外的空间,包括细胞壁、细胞间隙和木质部导管。

(2)。

共质体(Symplast)--指原生质膜以内的物质和空间,包括原生质体、内膜系统及胞间连丝等。

(3)胞间连丝:相邻细胞之间的原生质丝,是细胞之间物质运输的主要通道.5、影响植物吸收养分的因素一、介质中养分浓度二、温度三、光照四、水分五、通气状况六、介质反应七、离子理化性状和根的代谢作用八、离子间的相互作用九、苗龄和生育阶段(植物营养的阶段性)6、被动吸收定义:膜外养分顺浓度梯度 (分子)或电化学势梯度 (离子)、不需消耗代谢能量而自发地(即没有选择性地)进入原生质膜的过程。

7、主动吸收定义:膜外养分逆浓度梯度(分子)或电化学势梯度(离子)、需要消耗代谢能量、有选择性地进入原生质膜内的过程。

机理(2) 离子泵假说 (Hodges,1973)①离子泵(ion’s bump):是位于植物细胞原生质膜上的ATP酶,它能逆电化学势将某种离子“泵入”细胞内,同时将另一种离子“泵出"细胞外。

磷元素存在形式-概述说明以及解释1.引言1.1 概述磷是一种常见的元素,存在于地壳、海洋、土壤、植物和动物体内。

它是生命中不可或缺的元素之一,对维持生物体的生长和能量传递起着重要的作用。

磷的存在形式多种多样,主要包括磷酸盐、磷酸和有机磷物质等。

磷酸盐是最常见的磷元素存在形式之一,在土壤中广泛存在,是植物吸收和利用磷的重要来源。

磷酸则是一种无机化合物,广泛应用于农业、医药等领域。

此外,有机磷物质也是磷元素的重要存在形式,它们通过生物转化和代谢过程在生物体内广泛存在,扮演着生命活动中的重要角色。

了解磷元素的存在形式对于我们认识地球的生态系统、开展农业生产以及研究生物化学等领域具有重要意义。

通过深入研究磷元素的存在形式,我们可以更好地了解磷元素在不同环境中的循环和转化过程,有助于改善土壤肥力、提高农作物产量,以及解决环境污染等问题。

在本文中,我们将重点探讨磷元素的存在形式,介绍磷酸盐、磷酸和有机磷物质等主要形式,分析它们在不同环境和生物体中的分布和相互转化关系。

同时,我们还将探讨磷元素存在形式的意义和应用,以及其在农业生产、环境保护和药学领域的重要作用。

通过本文的阐述,不仅可以增加对磷元素的认识和理解,还可以为相关领域的科学研究和实践提供一定的指导和参考。

1.2文章结构文章结构部分的内容可以按照以下方式编写:1.2 文章结构本文将按照以下结构来论述磷元素的存在形式:第一部分是引言部分,主要包括概述、文章结构和目的。

通过概述介绍磷元素在自然界中的普遍存在和重要性,引出本文的研究对象。

接着说明文章的结构安排,说明各个部分的内容和阐述的目的。

第二部分是正文部分,主要包括对磷元素存在形式的深入探讨。

在本节中,我们将首先介绍磷元素的存在形式一,包括其在无机和有机物质中的分布情况、各种化学物质中的磷含量以及磷元素与其他元素之间的相互关系。

其次,我们将详细阐述磷元素的存在形式二,包括磷元素在土壤、水体和生物体中的存在形式及其转化过程。

植物的常量元素通常指氮、磷、钾、钙、镁和硫,它们是土壤农化分析的常规分析项目。

确定土壤养分的供应状况、诊断作物的营养水平和施肥效应及肥料利用率等,一般都离不开测定其中一种或几种元素,特别是氮、磷和钾三要素的含量。

在农产品收获物的品质鉴定工作中,食品和饲料中蛋白质的测定实际是其有机氮的测定,而磷、钾、钙等则是营养价值很高的灰分元素。

植物体内的氮主要以蛋白质、氨基酸等有机氮的形式存在于植物组织中。

一般植物体全氮含量在 1.0~5.0%之间,尤以苗期或结实器官中含量较高。

苗期作物、刚刚施用过大量氮肥后的作物,尤其是它们的茎叶营养器官、叶菜类作物,往往会有含量相当高的硝态氮,如西葫芦0~16627 mg·kg-1,甜椒1~6524 mg·kg-1,土豆2191~6435 mg·kg-1,甜瓜6~3077 mg·kg-1,茄子8~3320 mg·kg-1(Simonne等, 1998)。

植物体内的磷主要以磷脂、核酸、植素等有机态存在。

植物种子内的磷50~80%以上以植素(PHYTIN)形态存在。

与氮和钾相比,植物含磷量相对较低,一般为0.2~0.5%,而植物体内的钾几乎都以无机离子态存在。

钙是植物体大分子物质的重要结构组分,部分钙以交换态存在于细胞壁和质膜外表面。

钙在细胞液泡内占有很高比例,而细胞溶质中钙的浓度很低。

一些钙生植物体内累积的钙达到10%以上而仍能正常生长(Marschner, 1996)。

植物体含镁量一般为0.25~1.0%,大致与含磷量相近,叶片内60~90%的镁可以被水提取,5~10%的镁在细胞壁中与果胶呈紧密结合或在叶泡内呈易溶性的磷酸盐,大约有6~25%的镁与叶绿素结合,这个比例取决与植物镁素的营养状况。

正常生长的作物体内含硫量大多在0.1~0.5 %之间,却基本都以有机态硫的形态存在。

一般十字花科作物含硫量高于豆科作物,豆科作物又高于禾本科作物。

植株中磷的测定实验报告植株中磷的测定实验报告实验目的:本次实验的目的是通过测定不同种植物的不同部位中磷的含量,了解植物中磷的分布规律,为磷肥的使用提供科学依据。

实验步骤: 1.样品的制备选取不同种植物的不同部位,如果实、叶片、根等,切成小块,放入铝箔纸袋中,送至实验室。

2.样品的处理取出样品,放入洗涤瓶内,加入浓盐酸和过量去离子水,制成20%(w/v)的样品均液。

3.磷的测定在取样器内取出20ml样品均液,加入1ml酸性过氧化氢并摇匀,放置30分钟后取出,加入4ml含磷酸铵缓冲液,再加入5ml紫红色缓冲试剂,并用去离子水调节至50ml,经过搅拌后静置5分钟。

之后,在1cm比色皿中将混合物移至比色皿,使用紫外分光光度计读取吸光度值,计算出样品中磷的含量。

4.结果的统计与分析将测得的数据进行归纳、统计,制成柱状图进行比较分析,得出植物中不同部位的含磷量排序。

实验结果:经过测定,我们发现不同植物的不同部位中磷的含量有着较大的差异,如甜瓜果实中磷的含量最高,达到了1.56mg/g,而黄瓜根中磷的含量最低,只有0.13mg/g。

另外,在同一植物中,磷的分布也存在差异,如玉米中的叶片磷含量高于根中的磷含量。

结论:本次实验结果表明植物中的磷含量存在着显著的差异性,不同种植物的不同部位中的磷含量也不尽相同。

因此,在进行磷肥使用时需根据不同作物和生长周期合理施用,保证植物的生长和产量的提高。

同时,我们还可以进一步探讨植物中磷的分布规律。

在某个植物中,为何叶片中的磷含量高于根中的磷含量?这个现象可能与植物的生理特性有关,如磷是植物中必需的营养元素之一,对于叶片等快速生长的组织而言,需要更多的磷元素进行生长和代谢。

而对于根部等较慢生长的组织,其需要磷的量就相对较小。

此外,我们也需要注意到,当前全球磷资源日渐枯竭,对于化肥的持续供应也存在一定的挑战。

因此,我们需要发扬勤俭节约的精神,在保证生产的同时,尽可能地减少肥料的使用量。

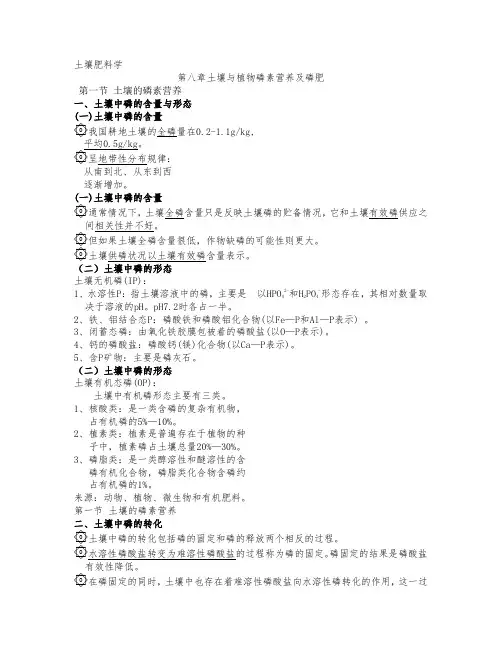

土壤肥料学第八章土壤与植物磷素营养及磷肥第一节土壤的磷素营养一、土壤中磷的含量与形态(一)土壤中磷的含量۞我国耕地土壤的全磷量在0.2-1.1g/kg,平均0.5g/kg。

۞呈地带性分布规律:从南到北、从东到西逐渐增加。

(一)土壤中磷的含量۞通常情况下,土壤全磷含量只是反映土壤磷的贮备情况,它和土壤有效磷供应之间相关性并不好。

۞但如果土壤全磷含量很低,作物缺磷的可能性则更大。

۞土壤供磷状况以土壤有效磷含量表示。

(二)土壤中磷的形态土壤无机磷(IP):1、水溶性P:指土壤溶液中的磷,主要是以HPO42-和H2PO4-形态存在,其相对数量取决于溶液的pH。

pH7.2时各占一半。

2、铁、铝结合态P:磷酸铁和磷酸铝化合物(以Fe—P和Al—P表示) 。

3、闭蓄态磷:由氧化铁胶膜包被着的磷酸盐(以O—P表示)。

4、钙的磷酸盐:磷酸钙(镁)化合物(以Ca—P表示)。

5、含P矿物:主要是磷灰石。

(二)土壤中磷的形态土壤有机态磷(OP):土壤中有机磷形态主要有三类。

1、核酸类:是一类含磷的复杂有机物,占有机磷的5%—10%。

2、植素类:植素是普遍存在于植物的种子中,植素磷占土壤总量20%—30%。

3、磷脂类:是一类醇溶性和醚溶性的含磷有机化合物,磷脂类化合物含磷约占有机磷的1%。

来源:动物、植物、微生物和有机肥料。

第一节土壤的磷素营养二、土壤中磷的转化۞土壤中磷的转化包括磷的固定和磷的释放两个相反的过程。

۞水溶性磷酸盐转变为难溶性磷酸盐的过程称为磷的固定。

磷固定的结果是磷酸盐有效性降低。

۞在磷固定的同时,土壤中也存在着难溶性磷酸盐向水溶性磷转化的作用,这一过程就称为磷的释放。

二、土壤中磷的转化(一)土壤中磷的固定1、土壤中磷的化学固定۞通过形成沉淀使水溶性磷发生固定作用的过程称为化学固定۞化学固定是磷肥施入土壤后最常发生的固定作用。

۞在中性和石灰性土壤中,水溶性磷酸根离子可与碳酸钙(CaCO3)生成难溶性磷酸钙盐。

植物吸收磷的主要形态及途径说到磷,这可真是植物生长过程中不可或缺的“明星元素”。

想想看,植物就像我们一样,需要各种营养来保持健康,磷就是它们的“好朋友”。

磷在土壤中并不是像你想的那样到处都是,植物吸收磷的主要形态其实是以磷酸根的形式存在。

哎,听起来有点复杂吧?但其实很简单,磷酸根就是磷和氧结合在一起,形成的小团体。

这些小团体在土壤水分中溶解,植物的根系就像小小的吸尘器一样,把它们吸收进来。

在说吸收之前,我们得先聊聊磷的“游历”。

磷的来源可不是单一的,它可以来自土壤中的有机质分解,也可以来自矿石的风化。

哎,有趣的是,植物吸收的磷大部分都来自微生物的“工作”。

这些小家伙真是勤快,把土壤里的有机磷转化为植物能够利用的无机磷。

简直就是“助人为乐”的小伙伴!一旦磷被植物吸收,它就会在植物体内发挥重要作用,帮助植物进行能量转移、光合作用,甚至参与合成DNA,简直是植物的“生命之源”。

说到这里,可能有人会问,磷的吸收究竟是怎么回事呢?简单来说,植物的根部会释放一些酸性物质,这些酸可以帮助土壤中的矿物质溶解,从而释放出磷。

然后,磷就会以磷酸根的形式被根系吸收。

你想啊,这就像在超市买东西,植物就是个小顾客,根系就是它的小手,把“磷”的商品抓回来,放进自己的“购物车”里。

不过,磷的吸收也不是总那么顺利。

有些土壤的磷含量虽高,但却不容易被植物吸收。

为什么呢?这就是因为土壤中的一些矿物质会和磷发生反应,形成难溶解的化合物。

这就像是磷被“锁”住了,植物的根系虽然努力,但就是无法打开那个“门”。

这时候,植物就得依靠那些可爱的微生物朋友,它们来帮忙,把磷释放出来,真是有你真好!除了根系,植物的微生物共生关系也很重要。

某些真菌会和植物的根系形成共生关系,形成“菌根”,这种菌根就像是植物的“扩展根系”,可以帮助它们更有效地吸收土壤中的磷。

就像朋友之间互相帮助,植物和真菌之间的合作真是相得益彰。

这种关系也让植物在缺磷的环境中生存得更好,简直是互帮互助、共度难关的典范。

磷在植物中的作用-概述说明以及解释1.引言1.1 概述磷是植物生长和发育所必需的关键元素之一,对于植物的正常生理功能具有重要作用。

在植物体内,磷存在于DNA、RNA、ATP等生物分子中,是能量转移和贮存的关键成分之一。

因此,磷在植物的生长和代谢过程中起到了至关重要的作用。

植物中的磷主要以无机磷的形式存在,包括磷酸盐和磷酸根离子。

植物通过根系吸收土壤中的磷元素,这是植物获取磷的主要途径。

然而,由于土壤磷的有效性较低,植物在获取磷的过程中面临着一定的困难。

磷在植物体内的转运过程也十分复杂。

吸收到的磷需要通过根部和茎叶等组织迅速转运到植物的不同部位。

这一过程涉及到一系列的磷转运蛋白和磷转运通路的调控,以确保磷的有效利用和分配。

总之,磷在植物中发挥重要的作用,不仅是构成生命分子的关键元素,还参与植物的能量代谢、生长发育和抗逆能力的调节。

对于深入研究和了解磷在植物中的作用机制,以及对磷肥的合理利用和管理具有重要的理论和实践意义。

文章结构部分的内容可以写作如下:1.2 文章结构本文分为引言、正文和结论三个部分。

引言部分首先概述了磷在植物中的作用,并简要介绍了本文的结构和目的。

正文部分将详细阐述磷的重要性以及它在植物中的吸收和转运机制。

其中,2.1节将探讨磷的重要性,包括磷在植物生长发育中的必要性以及其在细胞结构、能量代谢和生物合成过程中的作用。

2.2节将重点介绍磷在植物中的吸收和转运过程,包括磷的吸收方式、磷途径选择、磷的转运通路以及影响磷吸收和转运的因素等内容。

结论部分将对磷在植物中的作用进行总结,并指出磷肥的合理利用和管理对于植物生长和环境保护的重要意义。

其中,3.1节将对磷在植物中的作用进行概括,强调其在提高植物产量和质量、促进农业可持续发展方面的重要作用。

3.2节将阐述磷肥合理利用和管理的意义,包括减少磷肥过度施用对环境污染的影响、提高农业资源利用效率以及推动农业可持续发展的必要性等方面。

通过以上的文章结构安排,可以系统地展示出磷在植物中的作用,并准确地传达给读者。