碳酸盐岩相模式

- 格式:ppt

- 大小:3.24 MB

- 文档页数:51

碳酸岩相模式总结一、碳酸盐岩沉积微相模式(一)碳酸盐沉积的基本规律绝大多数碳酸盐是在浅水的海洋环境中形成的,其沉积作用过程主要受化学及生物化学条件的控制。

1. 生物在碳酸盐沉积中具有重要作用2. 水动力条件对碳酸盐沉积具有控制作用3. 碳酸盐沉积基本上在原地形成4. 碳酸盐沉积主要形成于温暖、清洁、透光的浅水环境5. 碳酸盐的沉积作用迅速,但容易受到抑制。

碳酸盐岩沉积环境比砂岩复杂,包括海相和陆相两类,但最常见到的碳酸盐沉积多属于海相沉积。

碳酸盐岩沉积的地质特点为:①碳酸盐岩很少含碎屑物,这是它与碎屑岩的主要区别,且大多分布于海相环境。

其沉积物源和沉积地区与生物丰度有关。

②碳酸盐岩沉积作用与海浪、潮汐流及具体沉积环境有密切关系,如海湾、潮坪、海滩、泻湖、广海等,而与河流则关系甚少。

③生物作用对碳酸盐岩形成关系密切,碳酸盐岩的结构、构造及生物类型部反映了碳酸盐岩的沉积环境。

④碳酸盐岩在成岩阶段,化学作用占主要地位,这与碎屑岩是很不相同的。

⑤碳酸盐岩矿物成分及岩类都比碎屑岩复杂,它包括石灰岩、白云岩、泥质灰岩、泥质白云岩、石膏、岩盐、石英砂、泥岩、页岩与硅藻土等。

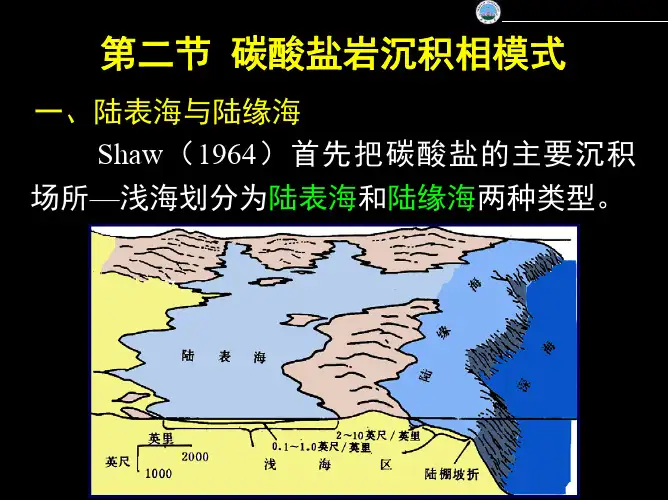

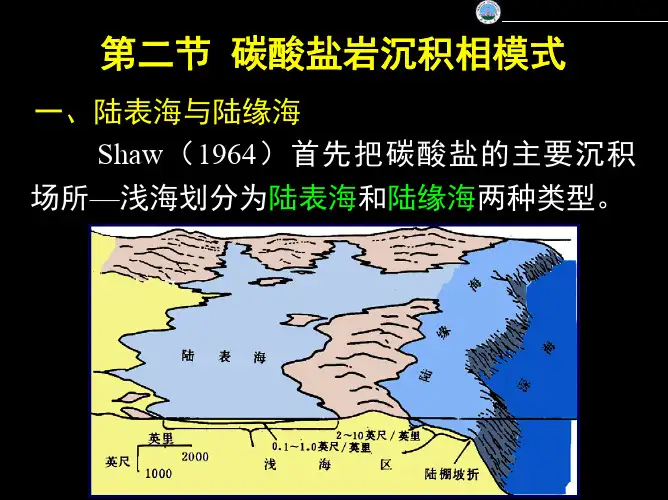

(二)碳酸盐岩沉积相类型及其特征1.陆表海和陆缘海的概念(Shaw,1964)A. 陆表海(epeiric sea,epicontinental sea,inland sea, continentalsea):位于大陆内部或陆棚内部,低坡度,范围广阔,很浅的浅海。

B. 陆缘海(pericontinetal sea):位于大陆边缘或陆棚边缘、坡度较大、范围较小、较深的浅海。

2.按海水运动能量带划分的理想模式Irwin(1965)陆表海清水模式--由海向陆,分X、Y、Z三个带:X带--深水低能带,波基面以下,灰泥及浮游生物碎屑—有利于生油;Y带--近岸高能带,波浪、潮汐的主要作用带,礁、滩—良好的储集相带;Z带--滨岸低能带,水浅,蒸发量大,泥晶灰岩(白云岩)、蒸发岩、藻叠层构造。

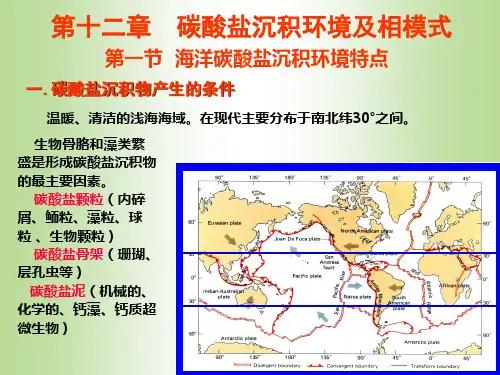

第十二章碳酸盐沉积环境及相模式第一节海洋碳酸盐沉积环境特点一、温暖、清洁、透光的浅水海洋环境现代海洋碳酸盐沉积,主要分布于30°纬度的赤道南北温暖浅海地带,如加勒比海大巴哈马滩、波斯湾、孟加拉湾、我国南海诸岛及印度尼西亚巽他陆棚等地。

上述地带钙藻大量繁殖,珊瑚礁发育,局部有贝壳砂、鲕粒砂、葡萄状团块、球粒灰泥及造礁生物粘结岩正在堆积。

而在南北纬度40°之间的深海盆地底部,有大量浮游生物碳酸盐沉积。

这些现代海相碳酸盐产出环境,不仅是温暖、浅水,而且是清水环境,如加勒比海的三大碳酸盐滩,远离密西西比河口自西来的沿岸流,这就避开了大量细碎屑沉积物的注入;我国广西北海水域的涠洲岛和海南岛南端的三亚市的滨浅海域,同样远离粘土及粉砂的供给区而以沉积碳酸盐为主。

除造钙生物提供的骨骼,现代热带浅海碳酸钙沉积与藻类活动有关。

据金斯伯格(R. N. Cinsburg,1975)的资料,现代热带浅海小于10-15m水深的海域,所产生的CaCO3比深陆缘海每单位面积的CaCO3多几倍,主要与这一水域的绿藻海松科及蓝绿藻特别丰富有关,由于藻类的光合作用,需要从海水中吸收大量CO2,从而促使海水中的CaCO3过饱和,沉淀出文石质灰泥来,而且钙藻的外壳也是文石质灰泥及颗粒的主要提供者,因此藻类繁生可以提供大量碳酸盐沉积物,而它的生活需要一个温暖浅水清洁透光的环境。

如果海水浑浊,不仅妨碍光合作用,阻止钙藻的生长,另外悬浮的粘土可以堵塞许多底栖无脊椎动物的摄食器官,使这些动物不能繁衍,也妨碍了大量碳酸盐颗粒的产生,故浑水对碳酸盐的生成起着抵制作用。

海水太深,阳光不足,氧气不够,对藻类和底栖无脊椎动物生长不利;位于CCD面之下的深海水域,水压大,溶解CO2多,CaCO3不饱和,因此深水不仅不会有大量原地碳酸盐沉积物的直接产生,而且对已堆积的碳酸盐沉积物有强烈溶解作用,部分深水碳酸盐沉积物主要靠海水表层具几丁质表面保护层的浮游生物(如颗石藻、抱球有孔虫、翼足类等)和浅水陆棚区以浊流方式搬运来的灰泥或粉屑供给。

碳酸盐岩沉积相第二十四章碳酸盐岩沉积相§24-1 碳酸盐岩沉积环境和沉积作用一、碳酸盐岩沉积环境和沉积特征●主要形成于温暖气候条件的浅海环境。

以化学、生物化学、生物、机械多种机制综合形成的一类化学岩及生物化学岩。

颗粒和灰泥(相当于杂基)的比例及其组合而成的多种岩石类型,是浅海相碳酸盐岩沉积环境的重要标志。

深水碳酸盐岩多起因于风暴条件,形成于大陆坡及深水盆地中。

具有叠覆递变的角砾化碳酸盐岩、具有鲍玛层序的典型浊积岩和深水超微化石及遗迹化石的组合层序是鉴别深水碳酸盐岩的重要相标志。

碳酸盐岩的形成和分布不仅受制于沉积环境,也与成岩环境和成岩作用密切相关。

碳酸盐岩具有易溶性和易变性。

二、碳酸盐岩沉积过程和沉积作用●潮坪碳酸盐岩——缺乏陆源输入物、海浪被阻止、潮汐为主的碳酸盐岩盆地环境,——古今分布最广的一类碳酸盐岩沉积。

潮汐沉积作用带主要发生在:1)潮下带环境——高能、低能沉积带。

2)潮间沉积带——具间歇能所形成的岩石类型和相标志。

3)潮上沉积带——具暴露蒸发和交代作用标志。

潮坪环境中以物理—生物作用为特征所形成的藻叠层及其形态分带是划分潮坪环境(相)的主要相标志。

●海滩碳酸盐岩——主要处于缺乏障璧的开阔浅海(无广阔藻席);其次主要受制于波浪能量大小,在不同古地形和水动力条件作用下,形成鲕粒滩(岩)、内碎屑滩(岩)和生屑滩(岩)等,其中有发育的冲洗层理和交错层理,以及生物扰动构造。

视岩性、结构和构造特征的变化,它们可分别组合成不同类型的相层序。

●生物礁碳酸盐岩——具格架的珊瑚礁碳酸盐岩,特定形成条件:1)造礁生物在迎浪带原地生长营造起来的。

2)具水下凸起的地貌,沉积厚度比相邻地区大。

3)具生物格架或只有造礁生物原地生长的痕迹。

4)于海面~水深200m以下,可延伸到400~500m,取决于造礁生物所需的温度、阳光而定。

正确识别生物礁沉积体不同带的岩石学特征是划分亚相和微相的主要标志。

不同相带的礁碳酸盐岩具有不同的生储条件。

碳酸盐岩沉积相及相模式

碳酸盐岩沉积相及相模式是一种重要的沉积学研究主题,它涉及到沉积环境、沉积物、沉积层析结构和沉积构造等方面的研究。

碳酸盐岩沉积相是指岩石沉积中物质组成和特征的综合反映,它是沉积学研究中的基本概念。

碳酸盐岩沉积相模式是指沉积物组成、层析结构和沉积构造之间的关系。

碳酸盐岩沉积相模式包括了沉积环境和沉积物的分析,可以帮助我们了解沉积环境的变化、沉积物的特征和沉积构造的发育情况。

碳酸盐岩沉积相模式可以帮助我们更好地理解沉积环境的变化、沉积物的特征和沉积构造的发育情况,从而更好地探索沉积环境的发展趋势。

碳酸盐岩沉积相模式是沉积学研究的重要组成部分,它可以帮助我们更好地理解沉积环境的变化、沉积物的特征和沉积构造的发育情况,从而更好地探索沉积环境的发展趋势。

文献综述引言随着塔里木盆地哈拉哈塘地区奥陶系碳酸盐岩沉积相带及储层特征的不断深入研究,在上奥陶统良里塔格组良一段和良三段见良好的油气显示,其沉积相带(尤其是台缘滩亚相)成为了近年来研究的重点之一。

通过对哈拉哈塘地区大量录井、测井、岩心、薄片及地震等资料的分析以及探讨了该区上奥陶统良里塔格组的岩石类型、沉积特征及台缘滩的展布规律。

台缘滩是优质储层发育的基础,对研究区域良里塔格组潜在油气储量层位的确定具有指导意义。

1 沉积相的概念相这一概念是由丹麦地质学家斯丹诺(Steno,1669)引入地质文献的,并认为是在一定地质时期内地表某一部分的全貌。

1838年瑞士地质学家格列斯利(Gressly)开始把相的概念用于沉积岩研究中,他认为“相是沉积物变化的总和,它表现为这种或那种岩性的、地质的或古生物的差异”。

自此以后,相的概念逐渐为地质界所接受和使用。

20世纪以来,相的概念随着沉积岩石学和古地理学的发展而广为流行,对相的概念的理解也随之形成了不同的观点。

一种观点认为相是地层的概念,把相简单的看做“地层的横向变化”;另一种观点则把相理解为环境的同义语,认为相即为环境;还有人认为相是岩石特征和古生物的总和。

油气田探勘及其他沉积矿产勘探事业的飞速发展促进了对相的研究,使人们对相这一概念的认识更加深入。

目前较为普遍的看法是,相的概念中应包含沉积环境和沉积特征这两个方面的内容,而不应当把相简单地理解为环境,更不应当把它与地层概念相混淆。

《沉积学》(姜在兴,2003)把相定义为沉积环境及在该环境中形成的沉积岩(物)特征的综合。

沉积环境是在物理上、化学上和生物上均有别于相邻地区的一块地表,是发生沉积作用的场所。

沉积环境是由下述一系列环境条件(要素)所组成的:1)自然地理条件,包括海、陆、河、湖、沼泽、冰川、沙漠等的分布及地势的高低;2)气候条件,包括气候的冷、热、干旱、潮湿;3)构造条件,包括大地构造背景及沉积盆地的隆起与坳陷;4)沉积介质的物理条件,包括介质的性质(如水、风、冰川、清水、浑水、浊流)、运动方式和能量大小以及水介质的温度和深度;5)介质的化学条件,包括介质的氧化还原电位(Eh)、酸碱度(pH)以及介质的含盐度及化学组成等。