第二节碳酸盐沉积相模式

- 格式:pdf

- 大小:4.40 MB

- 文档页数:43

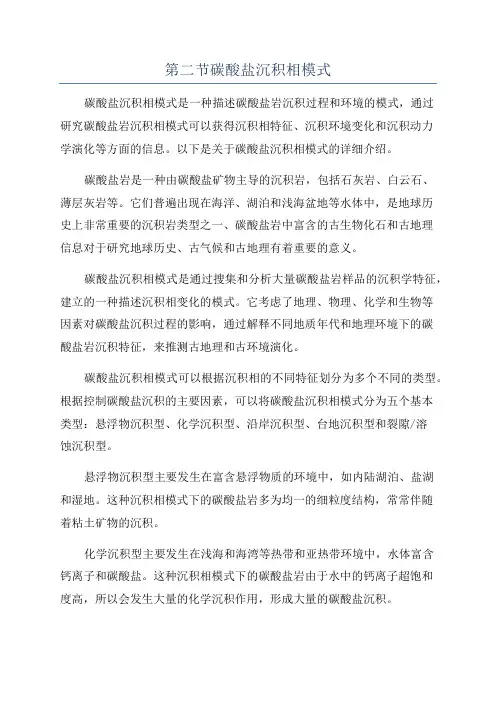

第二节碳酸盐沉积相模式碳酸盐沉积相模式是一种描述碳酸盐岩沉积过程和环境的模式,通过研究碳酸盐岩沉积相模式可以获得沉积相特征、沉积环境变化和沉积动力学演化等方面的信息。

以下是关于碳酸盐沉积相模式的详细介绍。

碳酸盐岩是一种由碳酸盐矿物主导的沉积岩,包括石灰岩、白云石、薄层灰岩等。

它们普遍出现在海洋、湖泊和浅海盆地等水体中,是地球历史上非常重要的沉积岩类型之一、碳酸盐岩中富含的古生物化石和古地理信息对于研究地球历史、古气候和古地理有着重要的意义。

碳酸盐沉积相模式是通过搜集和分析大量碳酸盐岩样品的沉积学特征,建立的一种描述沉积相变化的模式。

它考虑了地理、物理、化学和生物等因素对碳酸盐沉积过程的影响,通过解释不同地质年代和地理环境下的碳酸盐岩沉积特征,来推测古地理和古环境演化。

碳酸盐沉积相模式可以根据沉积相的不同特征划分为多个不同的类型。

根据控制碳酸盐沉积的主要因素,可以将碳酸盐沉积相模式分为五个基本类型:悬浮物沉积型、化学沉积型、沿岸沉积型、台地沉积型和裂隙/溶蚀沉积型。

悬浮物沉积型主要发生在富含悬浮物质的环境中,如内陆湖泊、盐湖和湿地。

这种沉积相模式下的碳酸盐岩多为均一的细粒度结构,常常伴随着粘土矿物的沉积。

化学沉积型主要发生在浅海和海湾等热带和亚热带环境中,水体富含钙离子和碳酸盐。

这种沉积相模式下的碳酸盐岩由于水中的钙离子超饱和度高,所以会发生大量的化学沉积作用,形成大量的碳酸盐沉积。

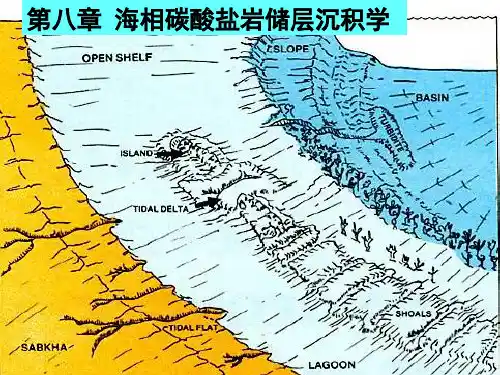

沿岸沉积型主要发生在海岸带和浅海环境中,受到波浪、潮汐和洋流等动力因素的影响。

这种沉积相模式下的碳酸盐岩通常存在多个沉积相,如沉积槽、潮间带和滩涂等。

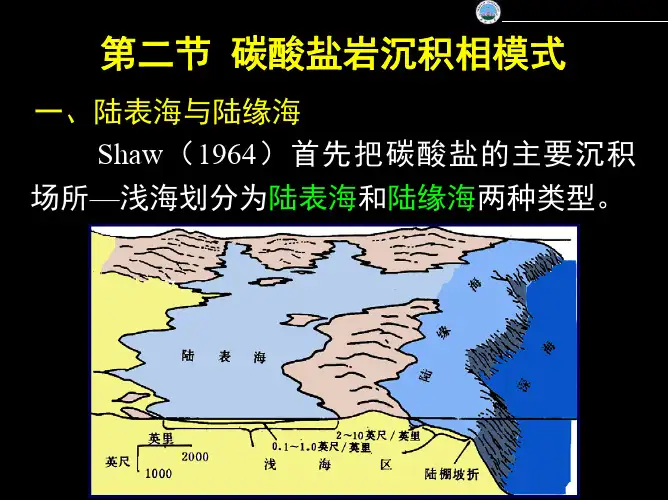

台地沉积型主要发生在台地和大陆边缘等广泛分布的地区。

这种沉积相模式下的碳酸盐岩通常呈现台地沉积环境的特征,如平缓的坡面和波浪状的平原等。

裂隙/溶蚀沉积型主要发生在喀斯特地区和岩溶地貌中。

这种沉积相模式下的碳酸盐岩通常伴随着丰富的裂隙和溶蚀构造,如洞穴、溶洞和喀斯特地貌等。

第十二章碳酸盐沉积环境及相模式第一节海洋碳酸盐沉积环境特点一、温暖、清洁、透光的浅水海洋环境现代海洋碳酸盐沉积,主要分布于30°纬度的赤道南北温暖浅海地带,如加勒比海大巴哈马滩、波斯湾、孟加拉湾、我国南海诸岛及印度尼西亚巽他陆棚等地。

上述地带钙藻大量繁殖,珊瑚礁发育,局部有贝壳砂、鲕粒砂、葡萄状团块、球粒灰泥及造礁生物粘结岩正在堆积。

而在南北纬度40°之间的深海盆地底部,有大量浮游生物碳酸盐沉积。

这些现代海相碳酸盐产出环境,不仅是温暖、浅水,而且是清水环境,如加勒比海的三大碳酸盐滩,远离密西西比河口自西来的沿岸流,这就避开了大量细碎屑沉积物的注入;我国广西北海水域的涠洲岛和海南岛南端的三亚市的滨浅海域,同样远离粘土及粉砂的供给区而以沉积碳酸盐为主。

除造钙生物提供的骨骼,现代热带浅海碳酸钙沉积与藻类活动有关。

据金斯伯格(R. N. Cinsburg,1975)的资料,现代热带浅海小于10-15m水深的海域,所产生的CaCO3比深陆缘海每单位面积的CaCO3多几倍,主要与这一水域的绿藻海松科及蓝绿藻特别丰富有关,由于藻类的光合作用,需要从海水中吸收大量CO2,从而促使海水中的CaCO3过饱和,沉淀出文石质灰泥来,而且钙藻的外壳也是文石质灰泥及颗粒的主要提供者,因此藻类繁生可以提供大量碳酸盐沉积物,而它的生活需要一个温暖浅水清洁透光的环境。

如果海水浑浊,不仅妨碍光合作用,阻止钙藻的生长,另外悬浮的粘土可以堵塞许多底栖无脊椎动物的摄食器官,使这些动物不能繁衍,也妨碍了大量碳酸盐颗粒的产生,故浑水对碳酸盐的生成起着抵制作用。

海水太深,阳光不足,氧气不够,对藻类和底栖无脊椎动物生长不利;位于CCD面之下的深海水域,水压大,溶解CO2多,CaCO3不饱和,因此深水不仅不会有大量原地碳酸盐沉积物的直接产生,而且对已堆积的碳酸盐沉积物有强烈溶解作用,部分深水碳酸盐沉积物主要靠海水表层具几丁质表面保护层的浮游生物(如颗石藻、抱球有孔虫、翼足类等)和浅水陆棚区以浊流方式搬运来的灰泥或粉屑供给。