走近容闳书院

- 格式:doc

- 大小:17.50 KB

- 文档页数:3

香港教育史平冈中学沈紊仪1.教育统筹科教育统筹局成立初时是专责教育事务的教育司署。

1981年,政府把经济科辖下的劳工事务拨归教育司署管辖,除了有关教育及人力资源培训的事务以外,亦兼顾香港的劳工事务。

同时,初期政府架构改组,司署分家为政策科(“科”)及负责执行及落实政策的“署”,教育司署改组为教育及人力统筹科及教育署,并接管劳工处。

教育及人力统筹科于1983年改名为教育统筹科,香港回归后更名为教育统筹局。

2.近代宗教团体与香港教育发展的关系香港教会办学历史悠久,起步早,发展快。

香港开埠初期,港英政府没有专门负责教育的机构,对教育采取自由放任的政策,鼓励教会办学。

早期教会办学,主要侧重于培养教会人才。

最早开办的教会学校是马礼逊纪念学校,创办于1842年。

该校虽然只办了10年,但在中国教育发展史地位突出。

1847年该校校长勃朗牧师携同黄宽、黄胜、容闳等到美国入学,其后各有成就。

容闳于1872年推动了中国幼童留学美国运动,对晚清教育影响极为深远。

港英时期,天主教、基督教获得了当局扶持,基本上垄断了教育资源。

早在1847年设立的教育委员会(后来改为教育咨询委员会),其成员均是基督教教会牧师,主席亦由圣公会主教出任。

1879年时任港督的轩尼诗因其本人是天主教徒,对天主教办学采取了宽厚政策,使其获得了更多的教育资源与办学权。

在长达150年的时间里,天主教、基督教学校因受到特殊扶持,获得了长足发展。

至上个世纪90年代,仅天主教香港教区办的学校就达175所,修会办学155所,就读学生达31万人,占全港学生的四分之一。

香港宗教团体办学具有较大的自主权。

政府只负责拨发教育津贴,教育主管部门一般不干预教会办学事务,教学管理全部由宗教团体负责。

宗教团体办学,采取校董会管理模式,由教会团体负责人出任校董,教会自主成立校董会。

校董会作为学校教育管理的决策机构,全面负责教学方针拟定、教学计划实施、教学事务管理、教师选聘培训、学生招收管理及课程设置调整等。

近代中美文化交流的使者容闳

张蓉

【期刊名称】《兰台世界:上半月》

【年(卷),期】2009(000)011

【摘要】被称为中国留学生之父的容闳,字达萌,1828年出生于广东香山南屏镇的一个贫苦农民家里,1847年赴美留学,1854年获得了美国耶鲁大学文学学士学位。

他是中国最早的赴美留学生之一,也是耶鲁大学的首位中国留学生,是第一个毕业于世界一流大学的中国留学生。

他在《西学东渐记》中写道:“予肖修业其内,中国之腐败情形,时触于怀未年迨而尤甚,

【总页数】1页(P34)

【作者】张蓉

【作者单位】西京学院

【正文语种】中文

【中图分类】G648.9

【相关文献】

1.中美音乐文化交流的使者——周文中 [J], 孙铿亮

2.构筑中美文化交流的桥梁--记美国美中文化使者奖获得者李凯文 [J],

3.传教士:近代中外文化交流的使者--以裨治文为个案 [J], 张施娟

4.近代藏汉文化交流的使者——能海法师 [J], 石世梁;克珠群佩

5.中美文化交流的杰出使者──纪念尤金·奥尼尔逝世50周年 [J], 刘海平

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

书院活动方案1 阅读活动一、举办目的通过形式丰富的阅读活动,让广大读者“认识岭南文化”“了解我们的城市”。

二、活动地点岭南书院(江心岛书院)三、活动方式1、围绕“认识岭南文化”“了解我们的城市”为专题,提示读书范围,对有关书籍进行评议,有针对性地进行辅导。

2、组织交流读书心得和体会。

3、开展知识竞赛,奖励优胜者,将读书活动引向深入。

4.岭南文化摄影展四、活动宗旨通过形式丰富的阅读活动,回顾历史是为了更准确地认识现在,也是为了更好地把握现在;让广大读者“认识岭南文化”“了解我们的城市”,为未来的发展做出合理的规划。

这是岭南文化研究的重要内容,也是社会全面发展、建设文化大省、建设和谐社会的重要内容。

五、活动意义岭南文化,源远流长。

历史上,在汉民族的形成和发展,在维护国家统一、民族团结等多方面,岭南文化都作出了不可磨灭的贡献,在中华民族文化的发展史上居于重要地位,起着重要作用。

近代岭南文化更是近代中国的一种先进文化,对近代中国产生了巨大的影响。

岭南文化以其独有的多元、务实、开放、兼容、创新等特点,采中原之精粹,纳四海之新风,在中华大文化之林独树一帜,对岭南地区乃至全国的经济、社会发展起着积极的推动作用。

通过本活动的开展让更多读者“认识岭南文化”。

发挥书院凝聚的优质智力资源及《中华善本百部经典再造》丛书所蕴藏的深厚人文、学术等方面的价值,探索行之有效、富有清远特色的弘扬中华优秀传统文化的内容建设路径与模式,把清远江心岛打造成为岭南弘扬中华优秀传统文化高地。

2 岭南文化介绍岭南文化,是指中国岭南地区文化,涵盖学术、文学、绘画、书法、音乐、戏曲、工艺、建筑、园林、民俗、宗教、饮食、语言、侨乡文化等众多内容。

从地域上,岭南文化又分为广东文化、桂系文化(广西文化)和海南文化三大块,广东文化又分为广府文化、潮汕文化、客家文化、雷州文化、高凉文化。

岭南文化,源远流长。

历史上,在汉民族的形成和发展,在维护国家统一、民族团结等多方面,岭南文化都作出了不可磨灭的贡献,在中华民族文化的发展史上居于重要地位,起着重要作用。

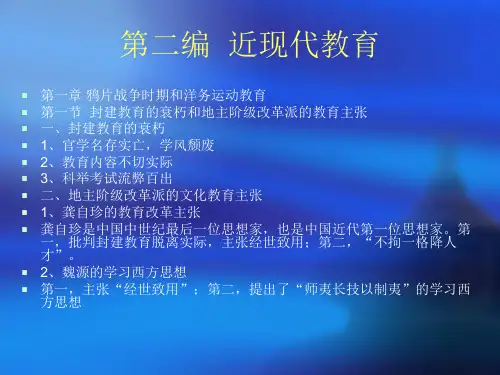

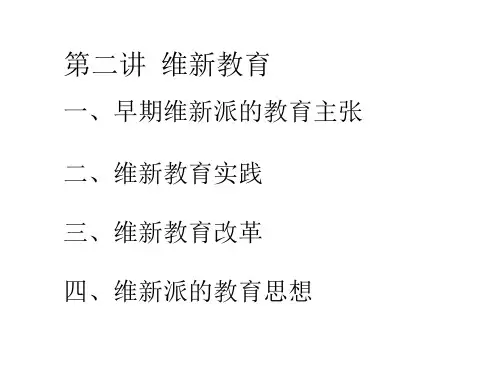

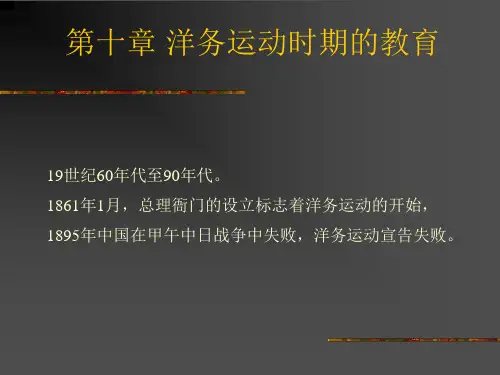

学习中外教育史心得体会近代学制的产生并非历史发展的偶然产物。

陶行知在《中国建设新学制的历史》一文中指出:“一切制度都是时势的产物。

学校制度亦不违反这原则。

时势如此,学制不得不如此;时势如彼,学制不得不如彼。

时势变迁,那应时势需求而来的学制亦不得不变迁。

”[1](P421)近代中国学制的构建是在中国传统教育的大背景下产生的。

(一)清末中国传统教育腐朽衰落1840年鸦片战争爆发,西方列强用坚船利炮敲开了中国封闭的大门,中国开始丧失独立的地位,逐步沦为半殖民地半封建社会。

封建社会已走向穷途末路的清末,传统教育面临种种危机。

从教育自身的发展状况来看,首先表现在科举制度弊病丛生。

因袭千年的科举制度,到了清朝末期,科举考试的内容、形式以及舞弊现象已经空疏僵化。

科举制度腐败不堪,舞弊成风,请托行贿、冒名顶替屡禁不绝,加上八股取士,致使不学无术之徒充斥晚清士林。

康有为描述说:“诸生荒弃群经,惟读四书,......但八股精通,楷法圆美,即可为巍科进士、翰苑清才;而竟有不知司马迁、范仲淹为何代人,汉祖、唐宗为何朝帝者。

若问以亚非之舆地、欧美之政学,张口瞪目,不知何语矣。

”[2](P269)科举制度已严重抹杀了广大士子的思维,禁锢了受教育者的心智。

第二,官学教育名存实亡。

清末官学教学内容空疏无用,学风陈腐,甚至很少从事教学活动。

如最高学府国子监“已无管理制度,学堂丧乱……学生入监读书,不过是为了取得一个进身做官的资格,毫无读书求学的渴望,他们常是口衔烟袋,手捧茶杯,东游西荡。

学校已是案位空闲,书声无闻。

”[3](P228)无论中央官学还是地方官学都徒有虚名,不过是科举的装饰品。

严复在《论治学治事宜分二途》中指出“自学校之弊既极,所谓教授训导者,每岁科两试,典名册,记贽币而已,师无所谓教,弟无所谓学,而国家乃徒存学校之名,不能复望学校之效。

”1[①]第三,书院沦为科举制度的附庸。

清末书院已大量官学化,考虑到学生出路的问题,书院对科举的态度也洒脱不起来,渐渐也成了科举的附庸。

书院,是中国传统的教育组织,始于唐,兴于宋,普及于明清。

传统书院不是单纯的教学机构,还承载着书籍修订、出版、藏书、讲学、祭祀等功能。

书院承载着传统儒家文化的精神,“集天地正气砥砺涵养,读古今中外琢磨切磋”,传授为人之道、为学之法,倡导“讲实学、求实用、得实益”。

明清,书院逐步成为科举的备考场所。

1901年,光绪帝下诏,改书院为西学堂,书院走向衰落。

近年来,随着传统文化复兴的呼声高涨,各种类型的书院在民间悄然复苏,并呈现快速成长的态势。

四海孔子书院,是京城首家以孔子命名的民间文化书院,以中外传统文化经典为基础课程,面向4到10岁少年儿童的教育机构。

书院以培养中国文化的传承人和传播者为目标,课程设置和教学方式都参酌传统的教育模式。

书院成立六年来,引起海内外媒体的关注,也受到世俗观念的质疑,法新社在报道中,称书院是“孤独的样本”。

据湖南大学岳麓书院邓洪波教授统计,目前中国有各类实体书院近六百所,网络的虚拟书院百余所,而实际数字远高于这一统计结果。

当代书院的状况可以说是泥沙俱下,这些书院与传统书院的区别在哪里,对传统文化的传承起到什么作用,能够给现代教育什么启迪?带着这些问题,我们走访了北京的四海孔子书院,试图用解剖麻雀的方式,对这些问题进行探讨。

四海孔子书院走访沿着日渐繁忙的北清路向西,再从稻香湖路向南,直抵北京西山北坡。

穿过白家疃村新修的牌楼,顺着山路进村。

冬日,北京的阳光虽好,却没有什么热量,山景清冷。

村里很难找到老旧的民居,取而代之的是高大的院墙,和一排排新建的别墅。

在村边的别墅群里,我找到了四海孔子书院。

书院没有用院墙圈起的独立空间,而是四栋相距很近的别墅,分别被命名为“诚敬谦和”四个园区。

书院行政部的张鹏老师带着我,一个个园区看过去。

诚园、敬园的孩子们最小,以学龄前儿童为主。

张老师介绍,书院有一百多个孩子,硬件条件已经处于饱和状态,想入学的孩子需要排队了。

除了学习的内容,书院还有四个特点与普通学校不同:寄宿制;饮食全部素食;小学和中学都没有学籍;宿舍不配电视、电脑,甚至没有报纸、杂志。

错误!未找到引用源。

教育救国思潮摘要教育救国思想作为一股重要的社会思潮,在中国近代史上曾经产生广泛而深远的影响。

它是近代中国社会的救国主张之一,是民族危机和忧患意识的共同产物。

它的兴起和发展大致经历了以下几个阶段:萌发时期、勃兴时期、发展时期、高涨时期、拓展时期。

教育救国思潮作为中国近代史上影响深远的社会思潮,具有合理性和进步性,同时,也有一定的历史局限性。

关键词教育救国思潮;发展历程;进步性;局限性AbstractThe education saves the nation the thought to take an important social ideological trend, once had widespread and the profound influence in the Chinese modern history. It is the modern China society saves the nation one of positions, is the national crisis and the sense of hardship common product. Its starting has experienced the following several stages approximately with the development: Germination time, vigorous growth time, development time, surging upward time, development time. The education saves the nation the ideological trend to take in the Chinese modern history to affect the profound social ideological trend, has the rationality and progressive, simultaneously, also has certain historical limitation.Keywords The education saves the nation the ideological trend; development process ;progressive; limitation错误!未找到引用源。

介绍景点的一段话20字冠山书院冠山书院坐落在中国江苏省扬州市广陵区,是一座历史文化悠久的古建筑群。

书院始建于宋代,经历了多次修缮和扩建,如今已成为研究儒学文化和传统教育的重要场所。

散步进入书院,首先映入眼帘的是那座宏伟庄重的山门,门前的石狮昂首挺胸,彰显着书院的威严和庄重。

穿过山门,便能看到书院的主体建筑,红墙黛瓦,古朴典雅。

建筑群由东、中、西三进院落组成,层层相扣,展现出独特的韵味。

进入书院后,最引人注目的是那座巍峨壮丽的正堂。

“嗯哼堂”作为书院的核心建筑,是儒家文化的代表之一。

殿堂中供奉着孔子和他的弟子们的塑像,为人们传递儒家思想的智慧和精神。

步入书院的后院,可以看到一座座古色古香的庐廊和书房。

这里是学子们读书写字的地方,墙壁上保存着古人的书法作品,让人感受到古代教育的庄严与严谨。

整个书院建筑犹如一部生动的历史故事,在诉说着古代的智慧和传统教育的力量。

此外,书院周边风景秀丽,山水相映,增添了书院的韵味。

来到冠山书院,不仅可以领略到传统文化的魅力,还能增长知识,提升修养。

它是一处具有指导意义的旅游景点,也是教育人们儒学精神的重要场所。

参观逸迩阁书院的感想

参观逸迩阁书院的感想

逸迩阁书院,位于中国江苏省苏州市,是一座历史悠久的古代书院。

作为中国传统文化的重要组成部分,书院在中国历史上扮演着重要的角色。

在参观逸迩阁书院的过程中,我深深地感受到了中国传统文化的博大精深和深厚底蕴。

逸迩阁书院建于明朝嘉靖年间,是一座典型的江南园林式建筑。

书院内部布局精巧,分为前、中、后三进,每进都有不同的用途。

前进是门厅,中进是讲堂,后进是寝室。

书院内部的建筑风格简洁大方,充满了古典气息。

在书院内漫步,仿佛穿越回到了古代,感受到了那个时代的文化氛围。

书院内部的文化氛围也是非常浓厚的。

书院内有许多古代文化遗物,如古代书籍、字画、石刻等。

这些文化遗物不仅是中国传统文化的重要组成部分,也是中国历史的重要见证。

在书院内,我看到了许多珍贵的文化遗物,深深地感受到了中国传统文化的博大精深。

逸迩阁书院不仅是一座古代书院,也是一座文化交流的平台。

书院内经常举办各种文化活动,如书法比赛、诗歌朗诵等。

这些活动不仅能

够促进文化交流,也能够让更多的人了解中国传统文化。

参观逸迩阁书院,让我深深地感受到了中国传统文化的博大精深和深厚底蕴。

逸迩阁书院不仅是一座古代书院,更是中国传统文化的重要见证。

我相信,在未来的日子里,逸迩阁书院将继续发挥着重要的作用,为传承和弘扬中国传统文化做出更大的贡献。

中国教育史1.从200万年前开始,中国教育史也就诞生了(杨贤江“自有人生,便有教育”)2.根据科学测定的巫山人的年代起,中国的教育已经有200万年的历史3.氏族公社时期的教育生产劳动的教育生活习俗的教育原始宗教的教育原始艺术的教育体格和军事训练4.学校产生的条件:1.经济条件:私有经济的产生促进了脑体分工2,政治条件:阶级的分化3,文化条件:文字的产生和文化知识的积累5.原始社会末期学校的萌芽:成均和庠的传说6.原始教育以氏族公社阶段的教育为代表,其特点是:①教育目的一致,教育权利平等②以生活经验为内容,包容多方面③教育活动在生产中进行④教育手段局限在言传身教⑤男女教育有区别,根源在于分工⑥教育还没有专门的场所和专职人员7.总之,在奴隶社会的初期,国家已经把教育事务作为行政管理的重要任务之一,司徒负责管理教化。

教育机构与行政机构结合,有国都的学校,也有地方的学校,开始有了等级层次。

教育为政治服务,突出表现在教育目的要培养奴隶主贵族的武士,教育内容重视军事训练。

8.商代的文化教育的历史特征就是“学在官府”9,《礼记·王制》:“大学在郊,天子曰辟雍,诸侯曰泮宫”10.西周的六艺:礼乐,射御,书数。

11,官学和私学的比较经济基础:土地国有——土地私有的个体经济社会阶级基础:奴隶主贵族——新兴地主阶级为首的,包括工农商等自由民反奴隶主贵族统治的阶级联盟官学是由国家政权机关主办的,是集中的,“学在官府”是其传统,它维护“学术官守”私学是由私家根据社会和个人设立的,他是分散的,学在四方是其特点,它促进了“学术下移”官学是政教合一,教育是政治组织的一部分,教育五独立的组织机构。

私学是政教分设,教育从政治结构中分离出来,教育有独立的组织机构,且是独立的活动官学入学受到身份的限制,少数贵族子弟垄断了受教育的权利。

私学教育则以自由受教为原则,扩大了受教育者的范围,学校向平民开放,使文化知识能够下移到民间。

府谷荣河书院介绍

荣河书院位于府谷县城南20公里处,北依黄河,南临大青山,西接府州古城,东连黄龙县。

该书院是府谷境内保存最完好的古代书院。

它始建于明万历四十六年(公元1618年),由府州知府韩一桂和府州同知刘崇本等人创建。

为府州书院之最。

荣河书院占地面积2640平方米,建筑面积615平方米,建筑分前后两院。

前院为正殿和东西配殿;后院为卷棚、门房和花园。

整个书院可分为两个部分,前院正殿和东西配殿,为一四合院式建筑。

前院东西南三面设厢房,北邻围墙,西邻大门。

进院门有一照壁,左右有两个小院和东西配殿各三间。

西侧是由七间房屋组成的北配殿;东侧是由七间房屋组成的南配殿。

后院有东西配殿各三间,正殿五间。

后院西南角为藏书楼一座;东厢房一座;北厢房三间;南厢房三间。

后墙外有砖墙围着的菜园和果园两处。

—— 1 —1 —。

陈兰彬与留美幼童作者:***来源:《寻根》2022年第02期作为留美幼童肄业局首任委员的陈兰彬,除了任职期间与留美幼童关系密切,自派遣幼童出洋留学伊始到留美幼童公案的产生都有他的身影在其中。

重新评价陈兰彬,消弭双重身份下的裂痕,也自然要从其与留美幼童产生关联开始。

受命主持幼童留美事宜在清政府主持的洋务运动中,向西方学习是其主旋律,而关于兴办近代教育、向西方学习最具体的做法就是派遣留学生。

对于西式人才的渴望来源于洋务运动,洋务官僚们看到了单纯依赖外来人才管理和指导企业运营中的诸多弊端,认识到“选聪颖子弟,携往外国肄业,实力讲求”“使西人擅长之技,中国皆能谙悉”,才是中国“渐图自强”的关键。

这样,在洋务官僚的倡导下,派遣留学生成为一种可能。

留美幼童作为正式的官方派遣留学活动,初次被提上清政府议案是同治十年(1871年)七月十九日,在曾国藩和李鸿章联合上奏的《拟选聪颖子弟出洋习艺疏》奏中,附呈《挑选幼童前赴泰西肄业章程》十二条就是最初的拟定留美幼童章程。

章程主要是有关留学的学生和经费,留美幼童雏形由此出现。

同治十一年(1872年)正月十九日,曾国藩与李鸿章在《派员携带幼童出洋并应办事宜疏》中,又附有《出洋应办事宜六条》,对原十二条进行了补充,重申了挑选幼童的标准、程序以及出洋管理原则、留学经费拨付和支出办法等。

在制作具体的章程过程中,除了首倡者容闳,还有具体选择留美幼童的清廷负责人。

派遣幼童赴美留学计划在清廷批准后,曾国藩等人即开始紧张的筹备工作。

按曾国藩等人的规划,对于幼童留美的管理和教育由“出洋肄业局”负责,那么这一管理机构的负责人就成为首先要考虑的问题。

由于出洋留学尚属首创,当时清政府内部对于出洋留学的争议仍未停止,因此出洋留學负责人能否胜任,很大程度上就决定了留学事宜的成败,负责人的重要性格外突出。

作为出洋留学活动的主持人,必须具有以下几个特征:首先,他必须支持洋务运动,认可出洋留学的必要性;其次,要具有相对传统的士族出身,对幼童们施加清政府的影响并且减轻社会主流思潮对出洋留学运动的敌视;最后,还要和洋务运动的领袖们有着密切的关系,不然根本无法进入候选名单。

走近容闳书院

湖北省宜昌天问学校杨华梅

早就听说容闳书院名扬海外,终于有机会一睹真颜。

12月14日上午,我们来到了容闳书院,透过车窗,映入眼帘的是一座白墙青瓦的古典的中式建筑,隐隐露出的亭台楼阁的一角让我疑为走进了另一个岳麓书院。

校门正中上方悬挂着一幅横匾,上面书写着“容闳书院”四个大字,笔力遒劲,庄重大气。

带着满腹的疑问,我们随着前来迎接的校长助理迈进了这一神秘的殿堂。

据了解,容闳书院将于今年9月份正式开学,办学规模为初中30个班级,每个班级学生人数控制在三十人内,学费一年六万;学院总建筑面积超过4万平方米,总投资2.5亿,包括教学楼、综合楼(报告厅及体育馆)、宿舍楼等建筑,其中400平米的音乐厅,800平米的室内泳池等都是市内罕见的。

穿过校门,就是一个宽敞的殿堂。

殿堂门上刻一副对联,反映了学校的办学理念:上联是“容古容今有容乃大”,下联是“闳德闳智九闳于斯”,笔直站在殿堂旁边的一位接待人员彬彬有礼地向我们介绍了这幅对联的意思,意思是学校教育教学博古通今,中西兼容,学校学子德才兼备,前途无量。

这幅楹联的出现,更是增加了容闳书院的浓重的书卷气。

空荡荡的殿堂中间,摆放着容闳先生的铜像,神色庄严,坐姿端正。

坐像背后门头上一幅横匾,上书学校校训“有容乃大”,校长助理老师介绍这是形容学人心胸之宽广和博大,是容闳书院人的精神追求。

我不经意地地看了一眼铜像下方对容闳先生的简介,真是“不看不知道,一看吓一跳”,容闳先生竟然是中国近代史上首位留学美国的学生,也是中国留学生事业的先驱,还被誉为“中国留学生之父”。

他一生致力于“以西方之学术,灌输于中国,使中国日趋文明富强之境”的事业。

先后共促成120名中国幼童赴美留学(其中有后来成为中华民国第一任内阁总理、复旦大学、山东大学首任校长的唐绍仪,清华大学第一任校长唐国安,“中国铁路之父”詹天佑等著名人士),开启了中国正视世界的大门。

“于中国二千年历史中,特开新纪元”。

看完简介,敬佩之情油然而生。

进到校园内,只见一派苏州园林风光。

学校建筑、布景处处充满中国建筑特色。

校舍主要由两个四合院组成,四周由围廊组成。

每个四合院中间都是楼台亭阁、假山名树,十分静谧。

我们不由自主地放轻了脚步,生怕高跟鞋的“笃笃”的敲击地板的声音会打破这份幽静,理所当然地,大家也压低了声调,轻言细语地交换着感触。

走进一层层院落,墙上随处可见的散发着油墨清香的字画、古朴的瓷器碎片、以及别具一格的中国民族乐器、随处可见的几竿翠绿的修竹、迎风摇曳的扇扇芭蕉,无不从内而外地渗透出一股古典的优雅的气质,让进入书院的人的心情情不自禁地沉静下来,只想随意找到一处小小的角落,或身靠廊柱,或轻倚石桌,端一本旧书,在明媚的阳光下,细细品读。

我不由得叹了一口气:“好一个读书的地方!”

如果说中国风是容闳书院的建筑特色的话,那么,言简意赅、境界深远的各种楹联应该是学校的文化特色了吧!

在学校建筑上合适的位置能有一些短小隽永而又富含哲理的对联,既能体现学校的传统文化特色,又能对学生成长产生一种积极的影响,这一定是一道独特的文化风景线。

容闳书院校门刻有这样一副对联:上联是“容古容今有容乃大”,下联是“闳德闳智九闳于斯”。

这副彰显学校的办学理念的对联放在学校入门处,给人留下深刻的印象。

学校其他各个亭台楼阁的名字也十分古朴,和各组对联相互辉映、相得益彰。

比如教师读书交流之处,名为“不染堂”,喻教师当“出淤泥而不染”。

堂内正中一幅对联写道:“翠盖远香出淤泥不染,德门长庆与兰竹同馨”,我想这个名字以及上联应该出自周敦颐《爱莲说》“出淤泥而不染”这句话吧,有君子爱莲高洁不染污垢之意,表示立人做事之气节。

不染堂门前的对联这样写道:“傍山临流,自喜轩窗无俗韵;吟风弄月,都移造化入诗篇”,描写佳景美色的同时表现出一种高雅清净的脱俗心态。

门外两个柱子上的对联写道:“雅言诗书执礼,良友直谅多闻”,回来之后对照照片,我查了资料才知道:上联出自《论语·述而》“诗书执礼,皆雅言也”,下联出自《论语·季氏》“益者三友,友直、友谅、友多闻”。

也暗示了教师的职业特征,巧妙地做到古今融会贯通。

不染堂对面围廊中间有一前伸的小亭子,亭柱上也有一幅对联:“竹里书声来隔院,松间棋韵静虚窗”,其中竹、书、松、棋为君子之友,有清雅读书、静虚修心之禅趣。

平时教师们来此读书,一定有一种气定神闲的感觉。

漫步校园,无论是教室回廊,还是楼台亭阁,学校到处布满富含教育哲理的对联。

“怡然亭”的亭柱上一幅对联写道:“春风大雅能容物,秋水文章不染尘”;“虚怀亭”,亭柱上刻有这样一幅对联:“大德无我忧天下,小善乃集惠庶人”,强调品德高尚心忧天下无小我,积累善行不问大小惠及平民百姓,是一种崇高的人生境界。

还有,

风华轩的“德成言乃立,义在道斯长”,教学楼连廊处的“风声、雨声、读书声、声声入耳,家事、国事、天下事、事事关心”,崇真亭的“言而有信是君子,行则无诚为小人”等等,都不简简单单是一种装饰,都承载着环境育人的文化影响。

这一幅幅对联,也许就在不经意间,成为了某个学生的座右铭,就会影响他的一生,也许未来的成就真的难以估量。

聆听着校长助理老师的娓娓讲解,我们随后参观了教室以及各类音乐美术专用教室,也都具有中国式的独特风格。

参观了几个教室之后,我想,制作陶器应该是学校的一个特色吧。

两间烧制陶器的房间设计新颖大气。

教室外墙上,陈列着孩子们自己设计制作的人脸陶片,形态各异,栩栩如生;教室内,一行行一排排整整齐齐地摆放着孩子们已经制作完成尚需烤制的半成品,这些陶器虽然看起来十分质朴,稚气十足,但是也隐隐透露出点点灵性。

我似乎看到了孩子们三个一群、五个一伙地凑在一起,谈论着彼此作品的优劣的情景,也仿佛看到了他们聚精会神地设计图形、制作陶器的画面,就在这与泥土的亲密接触中,那种曾经蕴藏于心的亲近自然、返璞归真的潜质应该就得到了极大的开发了吧!

容闳书院,处处弥漫着不容忽视的中国风。

典型的苏州园林建筑,温雅宛转的亭台楼阁,多姿多彩而彰显个性的对联设计,让每一个走进这里的人都充分感受到什么是经典的中国式学校,对有幸能在这里学习的莘莘学子充满了羡慕之情,希望我们的天问这个蕴含着丰富内涵的学校也能如容闳书院一样,弥漫着书香气,孕育着一批又一批满腹诗书的天问人!。