谈聚落形态考古(含图)+张光直

- 格式:doc

- 大小:278.50 KB

- 文档页数:10

论述类文本阅读(现代文阅读Ⅰ)真题及答案解析第一部分全国甲卷“论述类文本阅读”真题及解析阅读下面的文字,完成各题。

随着中国考古学的飞速发展,考古资料得以大量积累,考古学文化时空框架体系基本建立,多学科合作日益深入,各种专题研究广泛展开。

“考古写史”在中国已经取得巨大成就,获得诸多具有突破性和填补空白意义的成绩,中国考古学证明了自身的价值,尤其是在上古史构建方面展现了广阔前景。

从考古发现来看,考古学提供了传统历史学不可想象的新发现、新材料,呈现出不同时期的古代物质文化面貌、古人日常生产生活状态以及各地的文明化进程等,如不同区域新石器时代晚期大型聚落遗址、大型公共建筑、大型墓葬、水利设施、手工业作坊,以及象征王权、神权、军权和复杂礼制出现的精美玉器、陶器、漆器、象牙器等。

从重构上古史体系角度看,20世纪70—80年代,夏鼐、苏秉琦等系统地构建了新石器与夏商周三代时期的考古学文化区系类型时空框架体系。

苏秉琦在新石器时代考古学文化区系类型基础上提出“满天星斗”“多元一体”和“古国-方国-帝国”等关于中国上古史的历史叙述体系。

严文明提出“重瓣花朵”模式,在承认多区域文化共存的文化多元性的同时,强调中原文化区“联系各文化区的核心作用”。

张光直认为各地区文化多元发展并通过彼此之间的密切交流而形成一个“中国相互作用圈”。

从二里头文化、二里岗文化到殷墟考古学文化、周代考古学文化,考古学不仅展现了不同于传统文献记载的这一时期文化、科技、礼制等众多方面从发展到成熟的历史脉络,而且填补了诸多传统历史学的空白,如四川的三星堆——金沙文化、江西的吴城文化、两周时期的曾国与中山国历史,等等。

这些成果证明考古学完全有能力担当重写中国上古史的重任,并且已经初步形成具有自身特色的上古史叙述与解释体系,超越了传统的具有传说性质的三皇五帝体系和存在争议的夏商周三代古史体系,正如习近平总书记所说:“经过几代考古人接续奋斗,我国考古工作取得了重大成就,延伸了历史轴线,增强了历史信度,丰富了历史内涵,活化了历史场景。

中国考古学考点归纳与总结——Collected by QQ考古学导论名词解释【分支学科】金石学、古器物学、考古学、新考古学、后进程考古学、公众考古学、女权考古学、环境考古学、聚落考古学、民族考古学、田野考古学、功能考古学、实验考古学【物质资料】遗物、遗址、遗存、遗痕、灰坑、窖藏【相关著作】考古图、宣和博古图、金石录、水经注、梦溪笔谈、武经总要、营造法式【田野考古学】洛阳铲、探方、探沟、隔梁、关键柱、磁方位角、罗盘、水平方格法、大面积揭露法、浮选法【考古三大杂志】【考古学年代】相对年代、绝对年代、地层学原理、类型学原理、标准型器、旋回地层学、地质年代学、气候年代学、三大气候信息库、年轮法、放射性时钟、C14、AMS、达曼表【考古学文化研究】考古学文化、区系类型、中间理论【环境考古学】三大气候系统、六大环境系统、植物考古学、动物考古学、孢粉分析学、植硅酸分析、脂肪酸分析【技术与经济】失蜡法、合金、Polanyi模式论述1·考古学与历史学、人类学关系(北大赵辉写的论文)2·中国考古学史旧石器时代考古名词解释【人类化石】南方古猿、能人、直立人、智人、腊玛古猿、禄丰古猿、巨猿、爪哇人、元谋人、郧县人、建始人、蓝田人、北京人、金牛人、南京人、和县人、马坝人、柳江人、河套人、山顶洞人【文化遗址】周口店、萨拉乌苏、西侯度文化、丁村、观音洞、水洞沟、硝灰洞、泾渭文化、匼河文化、寺裕文化、百色盆地、富林文化、富源大河遗址【工具类】《石器》石片石器、石核石器、砾石石器、石叶、细石器、小石器、尖状器、刮削器、砍砸器、石球、盘状器、大三棱尖状器、球状器、雕刻器、手斧《加工工具》石锤、石占【制作技术类】《石料加工各部名称》台面、打击点、半锥状、石片角、辐射线、同心波纹、阴面、阳面、锥疤《直接打击法》锥击法、碰站法、砸击法、锐棱砸击法《间接打击法》击钎法、压剥法《修理技术》压制法、指垫法【技术模式】奥杜威技术、阿舍利技术、勒瓦娄哇技术、莫斯特技术、石叶技术、细石器技术、修理台面技术、预制石核技术、盘状石器技术【技术研究方法】微痕分析法、埋藏学、孢粉分析法、植硅酸分析、脂肪酸分析、石器拼合【技术理论】莫维斯理论、竹木文化说、石器工业南北二元结构、华北旧石器文化两大系统【人类与文化起源理论与研究】特异进化、镶嵌进化、夏娃理论、区域连续进化理论、中心营地说【旧石器环境】《黄土》午城黄土、离石黄土、马兰黄土;青藏运动、昆仑—黄河运动、共和运动【著名考古学家】桑志华、魏敦瑞、步达生、裴文中、贾兰坡论述1·周口店2·区域渐进理论3·南北技术系统4·华北两大技术系统5·细石器6·莫维斯线及其意义7·中国旧石器时代技术演变8·中国旧石器时代最早人类与分布9·旧石器分期及各期代表新石器时代考古名词解释【时代说】中石器时代、新石器时代、铜石并用时代、仰韶时代、龙山时代【考古学文化】《黄河流域》裴李岗文化、磁山文化、老官台文化、大地湾文化、李家村文化、后李文化、北辛文化、兴隆洼文化、富河文化、赵宝沟文化、红山文化、白石村文化、新乐文化《长江流域》彭头山文化、城背溪文化、皂市文化、大溪文化、薛家岗文化、龙扎文化、河姆渡文化、青莲岗文化、陶寺文化、造律台文化、王湾三期文化、后岗二期文化、客省庄文化、石家河文化、良渚文化【遗址】舞阳贾湖、秦安大地湾、白音长汗、姜寨遗址、东山嘴、牛河梁、陶寺遗址、夹山咀、西水坡、半坡遗址、反山墓地、瑶山墓地、莫角山、朱封大墓、郑州西山城、淮阳平粮城、八十垱、城头山、甑皮岩、玉巉岩、仙人洞、吊桶环、贝丘遗址、沙苑遗址、西阴村、仰韶村、后岗、良渚【遗物】《石器类》磨制石器、石磨盘、技术、管钻法《牙骨器》龟甲器、卜甲、卜骨、蝶形器、牙璋、骨耜《玉器》钩云形器、玉琮、壁、环、玦、瑗、玉猪龙《陶器》红顶碗、尖底瓶、陶鬶、觚形器、夹炭陶、原始瓷、蛋壳陶、彩陶、黑陶、灰陶、白陶、陶尊<技法>泥条盘筑、泥片贴塑、轮制法《纹饰》兽面纹、朱书陶文、绳纹、之字纹、附加堆纹、丁公陶文、云雷纹【墓葬制度】瓮棺葬、居室葬、土墩遗址、萨满教、奠基牲、二层台【建筑类】地穴式、半地穴式、土骨泥墙、干栏式【文化研究】地层学、类型学、考古学文化、区系类型学说、文化因素分析法、文化功能观、文化系统论、条块说、满天星斗说【农业起源研究】山地说、华南说、外来说、边缘起源学说、广谱革命【国家起源研究】聚落形态、酋邦理论、分层理论、古国、方国、王国、三部曲与三模式【著名考古学家】安特生、李济、梁思永、苏秉琦、张光直、夏鼐、严文明论述1·陶瓷起源2·农业起源和稻作起源3·良渚文化遗存发现与研究4·陶寺墓地与文明研究5·文明起源6·中石器时代7·新石器时代的主要特征8·各地区的新石器文化谱系9·龙山时代10·新石器发现的早期城址及其意义11·考古学文化研究12·概述北方地区中期文化及共同的特征夏商周考古名词解释【考古学文化】夏文化、二里头文化、东下冯文化、商文化、周文化、先商文化、先周文化、岳石文化(平度东岳石)、湖熟文化、夏家店下层文化(赤峰)、夏家店上层文化、吴城文化、寺洼文化、辛店文化、四坝文化、西团山文化、光社文化、蜀文化、吴文化、越文化、下七垣文化【遗址】二里头遗址、东下冯遗址、大师姑城址、岳石城址、二里冈遗址、东下冯商城、垣曲商城、盘龙城遗址(黄坡)、焦作府城遗址、偃师商城、殷墟、三星堆遗址、新干大洋洲、周原遗址、丰镐遗址、金沙遗址、燕下都、临淄齐故城、曲阜鲁国故城、侯马晋故城、楚纪南城、成周、秦都雍城、周公庙、北赵晋侯墓地【墓葬】西北岗王陵、妇好墓、琉璃阁商墓、武安村大墓、丰鸡台墓地、屯溪西周墓、上村岭虢国墓、蔡侯墓、曾侯乙墓、中山王墓、秦公1号大墓、赵卿墓(太原金胜村)、印山大墓、真山墓地、京观、大堡子台、苏埠屯大墓(益都)、燕侯墓、湖北大冶铜绿山、江西瑞昌铜岭铜矿(商中期、战国早期)【遗物】《铜器类》司母戊方鼎、大丰簋、利簋、何尊、令彝、宜侯矢簋、盂鼎、克鼎、史墙盘、毛公鼎、散氏盘、虢季子白盘、吴王光鉴、鄂君启节、兆域图、裘卫四器、铁刃铜钺,青铜、红铜、黄铜《货币类》刀币、空首布、布币、鼻蚁钱、齐法化、齐之法化、节墨之法化、安阳之法化、齐造长邦之法化秦汉考古名词解释【遗址】汉长城、未央宫、东汉洛阳城、明堂、九庙、太学、灵台、辟雍、罗经石遗址、京师仓、铁生沟、瓦房庄、滇文化【建筑】竹马【墓葬】秦始皇陵、兵马俑、汉阳陵、刘焉墓、满城汉墓、大葆台汉墓、南越王墓、马王堆汉墓、沂南画像石墓、卜千秋墓、洛阳烧沟汉墓、罗泊湾汉墓、和林格尔墓地、望都汉壁画墓、安丘画像石墓、武威雷台汉墓、石寨山墓地、武氏石祠、孝堂山石祠、【墓制】画像石、画像砖、黄肠题凑、外藏椁、回廊、便房、砖石墓、崖墓、石棺墓葬、大石墓、空心砖墓、金缕玉衣、绞裘之制、买地券、朱书解除文、摇钱树、模型明器【遗物】《铜器》商鞅量、秦诏版、秦量、秦权、新莽嘉量、长信宫灯、大司农平斛、铜镜、铜奔马、昭明镜、日光镜、规矩镜、五铢钱、半两钱、新莽钱<技术>金银错、鎏金工艺(涂金工艺)《铁器》生铁、块炼铁、块炼钢、百炼钢、灌钢、炒钢、胆铜法、书刀、熟铁<技术>生铁技术、熟铁技术、铸铁技术《陶器》低温釉陶、解谪瓶、高温硬陶、瓦当、空心砖《漆器》银口黄耳<技术>锥画工艺、堆漆工艺、戗金工艺、金银平脱工艺、涂金工艺《石器》石翁仲、天禄、辟邪、刻石、画像石、正始石经、熹平石经、石阙<技术>粗线刻、细线刻、凸面刻、浅浮雕、透雕《纺织》通经短纬、旌旗《竹木》简牍、居延汉简、天水秦简、江陵秦简、临沂银雀山、汉简、简帛文字、云梦秦简、凭几、里耶秦简、告地策、遣策《玺印》封泥、滇王之玺、广陵王玺、汉倭国玉玺【工商制度】工官、铜官、铁官、尚方、考工、盐铁令【相关著作】《三辅黄图》、《考工记》、《元和郡县图志》【著名考古学家】斯坦因、斯文赫定【其他】西北科学考察团论述1·铁的早期发现及冶铁技术的发展2·商周至秦汉陵园制度的形成3·秦咸阳城的发现4·汉代诸侯王墓形形5·汉画像石墓的发现6·洛阳地区汉墓7·汉代的工业8·秦始皇王陵与兵马俑9·西汉帝陵特点10·先秦文化探源11·汉代铜镜12·汉代画像内容与流行魏晋隋唐考古名词解释【遗址】《城址》尼雅城址、楼兰遗址、大明宫、大明宫含元殿、兴庆宫、含嘉仓、正仓院、金镛城、瓮城《窖藏》何家村、丁卯桥《墓葬》方山永固陵、司马金龙墓、姜【】墓、徐显秀墓、湾漳墓、茹茹公主墓、崔芬墓、北周李贤墓、安伽墓、虞弘墓、封氏墓地、李秀润墓、永泰公主墓、李贤墓、史思明墓、张九龄墓、王处直墓、南唐二陵、刘华墓、王建墓、李静训墓、渤海公主墓、李宪墓、东吴朱然墓、小河墓地、冯素弗墓、模印拼嵌画像砖墓《石窟类》克敦尔石窟、炳灵寺石窟、天龙山石窟、响堂山石窟、麦积山石窟《瓷窑》安阳窑、刑窑、黄堡窑、洪州窑、吉州窑、长沙窑、定窑、官窑、越窑《其他》大雁塔、龙兴寺、法门寺、慈恩寺塔、渤海遗址、永宁寺、华清池【制度】墓葬制度哪个朝代的(这个时期的)、墓道、甬道、天井(狮子山楚王墓就有)、壁龛、影作木结构、号墓为陵、衰册、别敕墓、祔葬墓【其他制度】里坊制度、萨宝府、文思院【遗物】《专门随葬遗物》墓谒、墓刺、墓志、魂瓶、堆塑瓶、陶牛车、墓龙、镇墓兽、(为葬而葬)《铜镜》神兽镜、画像镜、宝相花镜、四神十二生肖镜、螺钿镜、平脱镜、葡萄镜、《钱币》开元通宝、会通开元、乾元重宝、月痕开元、得壹元宝、玳瑁币《陶瓷、玻璃器》三彩器、鸡首壶、堆塑罐、秘色瓷、琉璃《其他》走马楼吴简、华元罄、开成石经、汲冢竹书【手工工艺】《制陶工艺》釉下彩、绞胎工艺、堆塑技法(仿锤揲花纹)《金银器工艺》金花银器、步摇、锤揲技术《纺织工艺》庸调布、通经断纬、缂丝、缂毛技术、蜡缬、绞缬、夹缬、染色、织花、印花【中西交流】《文字类》法卢文书、李柏文书、粟特文书《其他》萨珊玻璃、伊斯兰玻璃、波斯陶、萨珊银币、东罗马金币、玳瑁币、《佛教类》中心塔柱、佛传故事、佛本生故事、佛因缘故事、金刚石指环、键陀罗艺术、丝绸之路、绢马贸易、丝绸战争【相关著作】《水经注》、《大唐西域记》《历代名画记》、《封氏见闻记》、《世说新语》、《元和郡县图志》、《洛阳伽蓝记》论述1·唐长安洛阳城2·隋唐城址类型3·唐墓壁画形制及演变4·唐陵5·里坊制度6·邺城7·六朝壁画形制宋辽金元明考古名词解释【遗址】《城址》辽上京、黒城遗址、元大都、锯鹿古城、高昌故城《墓葬》白沙宋墓、张士城母亲墓、黄昇墓、萧沙姑墓、宝山大墓、耶律羽之墓、陈国公主墓、齐国王夫妇墓、明定陵、时立爱墓《建筑》界壕边堡、瓮城、永乐宫《窑址》建窑、景德镇窑(御窑遗址)、浮梁瓷局、官窑、汝窑、哥窑、定窑、钧窑、德化窑、龙泉窑、磁洲窑《其他》南海一号、黑石号【墓葬制度】五音姓利墓地、漏泽园墓、攒宫、石藏子【遗物】《瓷器》青花、彩青、釉里红、釉下彩、绿红、水彩、粉彩、珐琅彩、法华器、冰裂纹、秘色瓷、甜白、脱胎瓷、绞胎瓷、芒口、鸡冠壶、《铜器》湖州镜《其他》碑石、平江图碑【相关著作】《东京梦华录》、《南村缀耕录》、《元故宫遗录》、《陶记》、《格古要论》、《梦溪笔谈》、《天工开物》、《营造法式》、《清明上河图》、《宣和博古图》、《园治》、《水经注》论述1·汴梁城2·辽上京3·元大都4·砖室墓5·瓷器(注意中西文化交流)6·宋元明地方城市布局及类型举例。

四川高考语文试卷2023年普通高等学校招生全国统一考试(全国甲卷)语文注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。

如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

回答非选择题时,将答案写在答题卡上。

写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、现代文阅读(36分)(一)论述类文本阅读(本题共3 小题,9分)阅读下面文字,完成各题。

随着中国考古学的飞速发展,考古资料得以大量积累,考古学文化时空框架体系基本建立,多学科合作日益深入,各种专题研究广泛展开。

“考古写史”在中国已经取得巨大成就,获得诸多具有突破性和填补空白意义的成绩,中国考古学证明了自身的价值,尤其是在上古史构建方面展现了广阔前景。

从考古发现来看,考古学提供了传统历史学不可想象的新发现、新材科,呈现出不同时期的古代物质文化面貌、古人日常生产生活状态以及各地的文明化进程等,如不同区域新石器时代晚期大型聚落遗址、大型公共建筑、大型墓葬、水利设施、手工业作坊,以及象征王权、神权、军权和复杂礼制出现的精美玉器、陶器、漆器、象牙器等。

从重构上古史体系角度看,20世纪70—80年代,夏鼐、苏秉琦等系统地构建了新石器与夏商周三代时期的考古学文化区系类型时空框架体系。

苏秉琦在新石器时代考古学文化区系类型基础上提出“满天星斗”“多元一体”和“古国一方国帝国”等关于中国上古史的历史叙述体系。

严文明提出“重瓣花朵”模式,在承认多区域文化共存的文化多元性的同时,强调中原文化区“联系各文化区的核心作用”。

张光直认为各地区文化多元发展并通过彼此之间的密切交流而形成一个“中国相互作用圈”。

从二里头文化、二里岗文化到殷墟考古学文化、周代考古学文化,考古学不仅展现了不同于传统文献记载的这一时期文化、科技、礼制等众多方面从发展到成熟的历史脉络,而且填补了诸多传统历史学的空白,如四川的三星堆——金沙文化、江西的吴城文化、两周时期的曾国与中山国历史,等等。

名词解释1、考古学张光直:“现代考古学基本上是实地研究与实地发掘地上材料与地下材料的学科。

”考古学是一种具有独特对象和独特技术、方法得特殊历史学;考古学的研究范围和内容是富于变化的,而且要与许多学科做点或面上的解除;因此考古学工作者的训练应有灵活性和多样性。

夏鼐:考古学是根据古代人类通过各种活动遗留下来的实物以研究人类古代社会历史的一门学科。

2、人工遗存遗存:古代人类通过各种活动遗留下来的实物,分为遗迹(固定不可移动的遗存)和遗物(形体较小可以移动)两大类别。

3、张光直台湾中央研究院前副院长。

当代著名的美籍华裔学者,人类学,考古学家。

其学术主要成就有二: 一、开创聚落考古的研究,自1970年代在蔚为风潮;二、将当代文化人类学及考古学的理论以及方法应用在中国考古学领域,代表作《The Archaeology of Ancient China》(1986年,中译《古代中国考古》) 一书迄今仍为涵盖面最广泛且讨论最深入的中国考古学专著。

张光直先生一生最引以为豪的,莫过于在世界知名学府哈佛大学创立了中国考古专业,使哈佛大学成为西方学习中国考古学的中心。

4、梁思永中国现代考古学家,中华民国中央研究院首届院士,梁启超次子,近代田野考古学的奠基人之一。

梁思永一生致力于考古事业,是中国近代考古学和近代考古教育开拓者之一,是我国第一个受过西洋的近代考古学正式训练的学者,有《梁思永考古论文集》传世。

《梁思永考古论文集》收入梁思永七篇论述:《山西西阴村史前遗址的新石器时代的陶器》、《远东考古学上的若干问题》、《昂昂溪史前遗址》、《小屯、龙山与仰韶》、《后冈发掘小记》、《热河查不干庙等处所采集之新石器时代石器与陶片》、《龙山文化——中国文明的史前期之一》,以及尹达的《悼念梁思永先生》,夏鼐的《梁思永先生传略》和三篇编者后记。

对梁思永的业绩、魄力和其经历的那种时代里学术思考所受到的影响和局限,以及在具体问题上所表现的某些观点或论断也做了分析批判。

第1页,共23页绝密★启用前2023年全国统一高考语文试卷(甲卷)副标题考试范围:xxx ;考试时间:100分钟;命题人:xxx题号一二三四五六总分得分注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在试卷上无效。

3.考试结束后,本试卷和答题卡一并交回。

第II 卷(非选择题)一、现代文阅读:本大题共9小题,共36分。

阅读下面的文字,完成各题。

随着中国考古学的飞速发展,考古资料得以大量积累,考古学文化时空框架体系基本建立,多学科合作日益深入,各种专题研究广泛展开。

“考古写史”在中国已经取得巨大成就,获得诸多具有突破性和填补空白意义的成绩,中国考古学证明了自身的价值,尤其是在上古史构建方面展现了广阔前景。

从考古发现来看,考古学提供了传统历史学不可想象的新发现、新材料,呈现出不同时期的古代物质文化面貌、古人日常生产生活状态以及各地的文明化进程等,如不同区域新石器时代晚期大型聚落遗址、大型公共建筑、大型墓葬、水利设施、手工业作坊,以及象征王权、神权、军权和复杂礼制出现的精美玉器、陶器、漆器、象牙器等。

从考古发现来看,考古学提供了传统历史学不可想象的新发现、新材料,呈现出不同时期的古代物质文化面貌、古人日常生产生活状态以及各地的文明化进程等,如不同区域新石器时代晚期大型聚落遗址、大型公共建筑、大型墓葬、水利设施、手工业作坊,以及象征王权、神权、军权和复杂礼制出现的精美玉器、陶器、漆器、象牙器等。

从重构上古史体系角度看, 20世纪70—80年代,夏鼐、苏秉琦等系统地构建了第2页,共23页新石器与夏商周三代时期的考古学文化区系类型时空框架体系。

苏秉琦在新石器时代考古学文化区系类型基础上提出“满天星斗”“多元一体”和“古国一方国帝国”等关于中国上古史的历史叙述体系。

贾湖文化遗址的重大发现2010-01-08 21:15贾湖文化遗址有许多震惊世界的重大发现:出土的骨笛已具备七音节结构,可以吹奏完整的乐曲,它把人类音乐史向前推进了3000年,是目前世界上最早的乐器;出土的甲骨契刻符号比安阳殷墟甲骨文早四千年,比素称世界最早的古埃及纸草文字还早一千多年,是世界上最早的文字雏形;遗址中发现的实物材料证明,我们的祖先早在八、九千年前就会酿酒,是世界上最古老的“酒”……【贾湖遗址概况】一、遗址简介名称:贾湖遗址时代:新石器时代地址:河南省舞阳县贾湖遗址位于河南省舞阳县北舞渡西南1.5公里的贾湖村东,沙河与泥河之间的冲积平原上,平面呈近圆形,面积约55000平方米,1983年至2001年,河南省文物考古研究所和中国科技大学在此发掘7次,计2700平方米,清理出新石器时代房址53座,窑穴370座,陶窑13座,灰坑336座,墓葬445座,瓮棺葬32座,埋狗坑10个,以及濠沟、小坑等。

出土陶、石、骨等各种质料的遗物达数千件,特别是七声音阶骨笛,9000年酿酒技术,成组随葬内装石子的龟甲及其契刻符号,动物训化家养,具有原始形态的栽培梗稻尤为引人注意,在学术界引起广泛反响。

经碳14测定,贾湖遗址年代范围为BC7000—BC5800年。

考古工作者将发掘资料分为三期,其中的第一期文化面貌不同于目前发现的我省其它同时期遗址,第二、三期与裴李岗、峨沟等大体同进,第一期年代约为BC7000—BC6600年,第二期为BC6600—BC6200年,第三期为BC6200—BC5800年,文化内涵既与裴李岗文化有不少共同因素,也存在许多差异和独有特征,呈现出淮河上游地区的独特面貌。

因之,发掘者将其命名为“贾湖文化”。

目前与贾湖相同或大致相同的遗址还有舞阳大岗、郭庄、漯河翟庄、郏县水泉等,主要分布于汝河、洪河、沙河流域。

贾湖遗址是我省同时期文化遗存中保存最好、面积最大、文化面貌最丰富的遗址,具有中心聚落性质,对研究新石器时代早期文化、早期聚落形态、农业尤其是稻作起源、家畜起源、全新世环境气候变迁、音乐起源、汉字起源、卜筮起源等许多重要学术课题均有极为重要的价值。

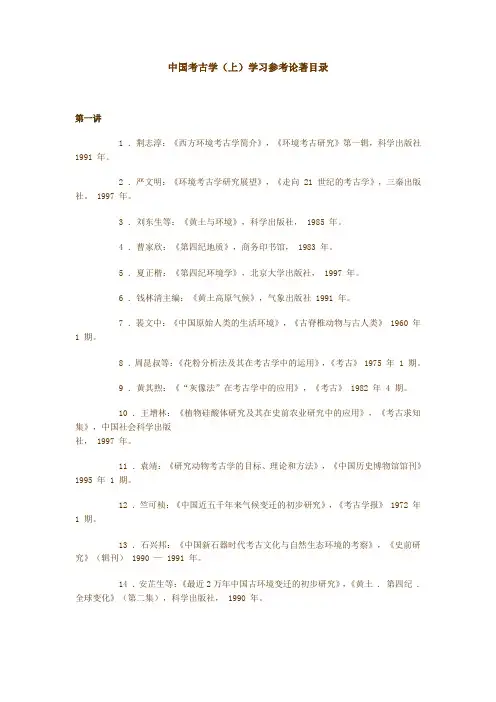

中国考古学(上)学习参考论著目录第一讲1 .荆志淳:《西方环境考古学简介》,《环境考古研究》第一辑,科学出版社 1991 年。

2 .严文明:《环境考古学研究展望》,《走向 21 世纪的考古学》,三秦出版社。

1997 年。

3 .刘东生等:《黄土与环境》,科学出版社, 1985 年。

4 .曹家欣:《第四纪地质》,商务印书馆, 1983 年。

5 .夏正楷:《第四纪环境学》,北京大学出版社, 1997 年。

6 .钱林清主编:《黄土高原气候》,气象出版社 1991 年。

7 .裴文中:《中国原始人类的生活环境》,《古脊椎动物与古人类》 1960 年 1 期。

8 .周昆叔等:《花粉分析法及其在考古学中的运用》,《考古》 1975 年 1 期。

9 .黄其煦:《“灰像法”在考古学中的应用》,《考古》 1982 年 4 期。

10 .王增林:《植物硅酸体研究及其在史前农业研究中的应用》,《考古求知集》,中国社会科学出版社, 1997 年。

11 .袁靖:《研究动物考古学的目标、理论和方法》,《中国历史博物馆馆刊》 1995 年 1 期。

12 .竺可桢:《中国近五千年来气候变迁的初步研究》,《考古学报》 1972 年 1 期。

13 .石兴邦:《中国新石器时代考古文化与自然生态环境的考察》,《史前研究》(辑刊) 1990 — 1991 年。

14 .安芷生等:《最近2万年中国古环境变迁的初步研究》,《黄土 . 第四纪 . 全球变化》(第二集),科学出版社, 1990 年。

15 .张宏彦:《试论史前考古与古环境研究的关系》,《西北大学学报》(自然科学版), 1995年6期。

16、莫多闻等,《环境考古研究(第4辑)》,北京大学出版社出版,第1版(2007年10月1日)17、中国社会科学院考古研究所,《胶东半岛贝丘遗址环境考古》,社会科学文献出版社; 第2版(2007年5月1日)18、周昆叔等,《环境考古研究(第3辑)》,北京大学出版社出版,第1版(2006年10月1日)19、周昆叔,《环境考古》,开明文教,(2007-03出版)20、汤卓伟,《环境考古学》,科学出版社(2004-10出版)第二讲:1. 吴汝康等:《中国远古人类》,科学出版社, 1989 年。

自2022年10月收到陈雍先生的大作《考古何为》[1]以来,我一直在断断续续地读这本书,收获很大。

先生对于考古实践和理论的思考可谓深入透彻,尤其对中国特色考古学是什么这个问题做了更清晰的阐释。

承蒙先生厚爱,不时督促提出读后意见,且“不要说好的”,对此我甚觉忐忑,一来知自己才疏学浅,唯恐有误读,二来《考古何为》出版后不时有名家书评,读后更感自己认识的浅薄。

《考古何为》的一个显著特点就是深入浅出、通俗有趣,特别适合初涉考古学的年轻人。

门下学生跨专业背景居多,虽系在读研究生,但考古学基础总体比较薄弱,非常需要诸如《考古何为》这样的权威著述引领,如能组织他们共同阅读,既能让更多的人受益,又能得到更多样化的思考与感悟,也可以更为深入地认知书中内容。

于是,2023年6月,我们专门组织部分硕士研究生集体阅读《考古何为》。

在我的领读下,大家畅谈读书收获并将讨论集合成文,最终由我改定后刊发①。

只是大家说的主要是“好的”,虽有悖于陈先生的初衷,但却是我们真实的感受。

一、开宗明义正本清源——关于考古学关于考古学这门学科是什么和做什么的问题,不仅在社会公众层面有不同看法,即使在学术界甚至学科内部也有不同的认识,其中考古学与国学、金石学的关系更是讨论、争辩的老话题。

陈先生在书中开宗明义用两个博识多通伏阁受读——关于《考古何为》的阅读与收获洪猛,等(河北大学历史学院,河北保定071002)①本文属于集体合作成果,各章草稿撰写者分别是:第1章洪猛,第2章刘鹏,第3章张赵世平,第4章宋伟涛,第5章张文萱,第6章杨鑫然,第7章王文义,第8章李昌镐,最终由洪猛修改编纂而成。

此外,限于篇幅,文中所列参考文献、引言、地点等请参阅《考古何为》一书,不再另注。

————————否定句做了论断:“考古学不是国学”,“考古学不是金石学发展来的”,廓清了考古学与中国传统国学、金石学之间的边界,明确了考古学是一门近代兴起的新学科。

书中简明扼要地追溯了作为一门新学科的考古学在诞生初期所进行的概念译介及田野考古调查与发掘,将20世纪20—40年代的中国考古学以1928年安阳殷墟遗址发掘为界分为两个阶段:前阶段主要由地质学家和古生物学家主导,后阶段留学归来的中国考古学家发挥了重要作用。

1考古学定义根据古代人类通过各种活动遗留下来的实物资料,以研究人类古代社会历史的一门科学。

“考古学”名称是从欧洲文字翻译过来的。

最初泛指古代科学,后又指对古物和古迹的研究。

现今的考古学有它特定的涵义。

○1指考古研究所得的历史知识,还可引申为记述这种知识的书籍;○2指借以获得这种知识的考古方法和技术;○3指理论性的研究和解释,包括阐明包含在各种考古资料中的因果关系,并论证其存在于古代社会历史发展过程中的规律。

物资料,以研究人类古代社会历史的一门科学。

2考古学性质考古学属于人文科学,与历史科学有密切关系。

3考古学研究对象考古学的研究对象:实物资料。

考古学所研究的实物包括遗迹和遗物两大类。

○1遗迹:指古代人类在生产和生活中遗留下来的聚居村落及其相关的建筑遗迹和埋葬死者的坟墓等等。

包括住宅、墓穴、宫殿、寺庙、手工业作坊等。

○2遗物:指古代人类在生产和生活中遗留下来的实物,包括生产工具、武器及生活用品等。

另外,与古代人类活动有关,或者是能够反映人类活动的自然物,如农作物、家畜、渔猎和采集所得的动植物遗存也属于考古学的研究对象。

考古学研究的实物,主要研究它的社会性,而不在于个人的创造。

因此研究的重点是对遗迹和遗物的整个系列和类型进行研究,而不是去研究孤立的、单个的某一件器物。

4考古学研究范围两个范围:一是年代范围;二是内容范围。

○1年代范围:古代。

中国考古学的年代,其下限,一般定在明朝的灭亡为止。

○2内容范围:包括古代的物质文化和精神文化。

○3扩大的范围:研究人类本身的发展及其生活环境的变迁。

如,环境考古、气候考古、农业考古、科技考古、水文地震考古、民族考古、边疆考古等分支学科的产生,就说明考古学研究实际上已经超过了人类社会的范围,而是研究人类发展的整个历程。

5考古学功用○1补史。

例:○2证史。

例:○3为其他学科的研究提供实物资料。

例:○4继承历史文化遗产,为今天的建设服务。

例:6考古学的方法和步骤○1田野调查发掘与资料收集○2资料的整理分析○3综合性理论性研究7地层学概念地层学是用来指导考古发掘的方法。

中国考古学考点归纳与总结——Collected by考古学导论名词解释分支学科金石学、古器物学、考古学、新考古学、后进程考古学、公众考古学、女权考古学、环境考古学、聚落考古学、民族考古学、田野考古学、功能考古学、实验考古学物质资料遗物、遗址、遗存、遗痕、灰坑、窖藏相关着作考古图、宣和博古图、金石录、水经注、梦溪笔谈、武经总要、营造法式田野考古学洛阳铲、探方、探沟、隔梁、关键柱、磁方位角、罗盘、水平方格法、大面积揭露法、浮选法考古三大杂志考古学年代相对年代、绝对年代、地层学原理、类型学原理、标准型器、旋回地层学、地质年代学、气候年代学、三大气候信息库、年轮法、放射性时钟、C14、AMS、达曼表考古学文化研究考古学文化、区系类型、中间理论环境考古学三大气候系统、六大环境系统、植物考古学、动物考古学、孢粉分析学、植硅酸分析、脂肪酸分析技术与经济失蜡法、合金、Polanyi模式论述1·考古学与历史学、人类学关系北大赵辉写的论文2·中国考古学史旧石器时代考古名词解释人类化石南方古猿、能人、直立人、智人、腊玛古猿、禄丰古猿、巨猿、爪哇人、元谋人、郧县人、建始人、蓝田人、北京人、金牛人、南京人、和县人、马坝人、柳江人、河套人、山顶洞人文化遗址周口店、萨拉乌苏、西侯度文化、丁村、观音洞、水洞沟、硝灰洞、泾渭文化、匼河文化、寺裕文化、百色盆地、富林文化、富源大河遗址工具类石器石片石器、石核石器、砾石石器、石叶、细石器、小石器、尖状器、刮削器、砍砸器、石球、盘状器、大三棱尖状器、球状器、雕刻器、手斧加工工具石锤、石占制作技术类石料加工各部名称台面、打击点、半锥状、石片角、辐射线、同心波纹、阴面、阳面、锥疤直接打击法锥击法、碰站法、砸击法、锐棱砸击法间接打击法击钎法、压剥法修理技术压制法、指垫法技术模式奥杜威技术、阿舍利技术、勒瓦娄哇技术、莫斯特技术、石叶技术、细石器技术、修理台面技术、预制石核技术、盘状石器技术技术研究方法微痕分析法、埋藏学、孢粉分析法、植硅酸分析、脂肪酸分析、石器拼合技术理论莫维斯理论、竹木文化说、石器工业南北二元结构、华北旧石器文化两大系统人类与文化起源理论与研究特异进化、镶嵌进化、夏娃理论、区域连续进化理论、中心营地说旧石器环境黄土午城黄土、离石黄土、马兰黄土;青藏运动、昆仑—黄河运动、共和运动着名考古学家桑志华、魏敦瑞、步达生、裴文中、贾兰坡论述1·周口店 2·区域渐进理论 3·南北技术系统 4·华北两大技术系统5·细石器 6·莫维斯线及其意义 7·中国旧石器时代技术演变8·中国旧石器时代最早人类与分布 9·旧石器分期及各期代表新石器时代考古名词解释时代说中石器时代、新石器时代、铜石并用时代、仰韶时代、龙山时代考古学文化黄河流域裴李岗文化、磁山文化、老官台文化、大地湾文化、李家村文化、后李文化、北辛文化、兴隆洼文化、富河文化、赵宝沟文化、红山文化、白石村文化、新乐文化长江流域彭头山文化、城背溪文化、皂市文化、大溪文化、薛家岗文化、龙扎文化、河姆渡文化、青莲岗文化、陶寺文化、造律台文化、王湾三期文化、后岗二期文化、客省庄文化、石家河文化、良渚文化遗址舞阳贾湖、秦安大地湾、白音长汗、姜寨遗址、东山嘴、牛河梁、陶寺遗址、夹山咀、西水坡、半坡遗址、反山墓地、瑶山墓地、莫角山、朱封大墓、郑州西山城、淮阳平粮城、八十垱、城头山、甑皮岩、玉巉岩、仙人洞、吊桶环、贝丘遗址、沙苑遗址、西阴村、仰韶村、后岗、良渚遗物石器类磨制石器、石磨盘、技术、管钻法牙骨器龟甲器、卜甲、卜骨、蝶形器、牙璋、骨耜玉器钩云形器、玉琮、壁、环、玦、瑗、玉猪龙陶器红顶碗、尖底瓶、陶鬶、觚形器、夹炭陶、原始瓷、蛋壳陶、彩陶、黑陶、灰陶、白陶、陶尊<技法>泥条盘筑、泥片贴塑、轮制法纹饰兽面纹、朱书陶文、绳纹、之字纹、附加堆纹、丁公陶文、云雷纹墓葬制度瓮棺葬、居室葬、土墩遗址、萨满教、奠基牲、二层台建筑类地穴式、半地穴式、土骨泥墙、干栏式文化研究地层学、类型学、考古学文化、区系类型学说、文化因素分析法、文化功能观、文化系统论、条块说、满天星斗说农业起源研究山地说、华南说、外来说、边缘起源学说、广谱革命国家起源研究聚落形态、酋邦理论、分层理论、古国、方国、王国、三部曲与三模式着名考古学家安特生、李济、梁思永、苏秉琦、张光直、夏鼐、严文明论述1·陶瓷起源 2·农业起源和稻作起源 3·良渚文化遗存发现与研究4·陶寺墓地与文明研究 5·文明起源 6·中石器时代7·新石器时代的主要特征 8·各地区的新石器文化谱系 9·龙山时代10·新石器发现的早期城址及其意义 11·考古学文化研究12·概述北方地区中期文化及共同的特征夏商周考古名词解释考古学文化夏文化、二里头文化、东下冯文化、商文化、周文化、先商文化、先周文化、岳石文化平度东岳石、湖熟文化、夏家店下层文化赤峰、夏家店上层文化、吴城文化、寺洼文化、辛店文化、四坝文化、西团山文化、光社文化、蜀文化、吴文化、越文化、下七垣文化遗址二里头遗址、东下冯遗址、大师姑城址、岳石城址、二里冈遗址、东下冯商城、垣曲商城、盘龙城遗址黄坡、焦作府城遗址、偃师商城、殷墟、三星堆遗址、新干大洋洲、周原遗址、丰镐遗址、金沙遗址、燕下都、临淄齐故城、曲阜鲁国故城、侯马晋故城、楚纪南城、成周、秦都雍城、周公庙、北赵晋侯墓地墓葬西北岗王陵、妇好墓、琉璃阁商墓、武安村大墓、丰鸡台墓地、屯溪西周墓、上村岭虢国墓、蔡侯墓、曾侯乙墓、中山王墓、秦公1号大墓、赵卿墓太原金胜村、印山大墓、真山墓地、京观、大堡子台、苏埠屯大墓益都、燕侯墓、湖北大冶铜绿山、江西瑞昌铜岭铜矿商中期、战国早期遗物铜器类司母戊方鼎、大丰簋、利簋、何尊、令彝、宜侯矢簋、盂鼎、克鼎、史墙盘、毛公鼎、散氏盘、虢季子白盘、吴王光鉴、鄂君启节、兆域图、裘卫四器、铁刃铜钺;青铜、红铜、黄铜货币类刀币、空首布、布币、鼻蚁钱、齐法化、齐之法化、节墨之法化、安阳之法化、齐造长邦之法化秦汉考古名词解释遗址汉长城、未央宫、东汉洛阳城、明堂、九庙、太学、灵台、辟雍、罗经石遗址、京师仓、铁生沟、瓦房庄、滇文化建筑竹马墓葬秦始皇陵、兵马俑、汉阳陵、刘焉墓、满城汉墓、大葆台汉墓、南越王墓、马王堆汉墓、沂南画像石墓、卜千秋墓、洛阳烧沟汉墓、罗泊湾汉墓、和林格尔墓地、望都汉壁画墓、安丘画像石墓、武威雷台汉墓、石寨山墓地、武氏石祠、孝堂山石祠、墓制画像石、画像砖、黄肠题凑、外藏椁、回廊、便房、砖石墓、崖墓、石棺墓葬、大石墓、空心砖墓、金缕玉衣、绞裘之制、买地券、朱书解除文、摇钱树、模型明器遗物铜器商鞅量、秦诏版、秦量、秦权、新莽嘉量、长信宫灯、大司农平斛、铜镜、铜奔马、昭明镜、日光镜、规矩镜、五铢钱、半两钱、新莽钱<技术>金银错、鎏金工艺涂金工艺铁器生铁、块炼铁、块炼钢、百炼钢、灌钢、炒钢、胆铜法、书刀、熟铁<技术>生铁技术、熟铁技术、铸铁技术陶器低温釉陶、解谪瓶、高温硬陶、瓦当、空心砖漆器银口黄耳<技术>锥画工艺、堆漆工艺、戗金工艺、金银平脱工艺、涂金工艺石器石翁仲、天禄、辟邪、刻石、画像石、正始石经、熹平石经、石阙<技术>粗线刻、细线刻、凸面刻、浅浮雕、透雕纺织通经短纬、旌旗竹木简牍、居延汉简、天水秦简、江陵秦简、临沂银雀山、汉简、简帛文字、云梦秦简、凭几、里耶秦简、告地策、遣策玺印封泥、滇王之玺、广陵王玺、汉倭国玉玺工商制度工官、铜官、铁官、尚方、考工、盐铁令相关着作三辅黄图、考工记、元和郡县图志着名考古学家斯坦因、斯文赫定其他西北科学考察团论述1·铁的早期发现及冶铁技术的发展2·商周至秦汉陵园制度的形成3·秦咸阳城的发现4·汉代诸侯王墓形形5·汉画像石墓的发现6·洛阳地区汉墓7·汉代的工业8·秦始皇王陵与兵马俑9·西汉帝陵特点10·先秦文化探源11·汉代铜镜12·汉代画像内容与流行魏晋隋唐考古名词解释遗址城址尼雅城址、楼兰遗址、大明宫、大明宫含元殿、兴庆宫、含嘉仓、正仓院、金镛城、瓮城窖藏何家村、丁卯桥墓葬方山永固陵、司马金龙墓、姜墓、徐显秀墓、湾漳墓、茹茹公主墓、崔芬墓、北周李贤墓、安伽墓、虞弘墓、封氏墓地、李秀润墓、永泰公主墓、李贤墓、史思明墓、张九龄墓、王处直墓、南唐二陵、刘华墓、王建墓、李静训墓、渤海公主墓、李宪墓、东吴朱然墓、小河墓地、冯素弗墓、模印拼嵌画像砖墓石窟类克敦尔石窟、炳灵寺石窟、天龙山石窟、响堂山石窟、麦积山石窟瓷窑安阳窑、刑窑、黄堡窑、洪州窑、吉州窑、长沙窑、定窑、官窑、越窑其他大雁塔、龙兴寺、法门寺、慈恩寺塔、渤海遗址、永宁寺、华清池制度墓葬制度哪个朝代的这个时期的、墓道、甬道、天井狮子山楚王墓就有、壁龛、影作木结构、号墓为陵、衰册、别敕墓、祔葬墓其他制度里坊制度、萨宝府、文思院遗物专门随葬遗物墓谒、墓刺、墓志、魂瓶、堆塑瓶、陶牛车、墓龙、镇墓兽、为葬而葬铜镜神兽镜、画像镜、宝相花镜、四神十二生肖镜、螺钿镜、平脱镜、葡萄镜、钱币开元通宝、会通开元、乾元重宝、月痕开元、得壹元宝、玳瑁币陶瓷、玻璃器三彩器、鸡首壶、堆塑罐、秘色瓷、琉璃其他走马楼吴简、华元罄、开成石经、汲冢竹书手工工艺制陶工艺釉下彩、绞胎工艺、堆塑技法仿锤揲花纹金银器工艺金花银器、步摇、锤揲技术纺织工艺庸调布、通经断纬、缂丝、缂毛技术、蜡缬、绞缬、夹缬、染色、织花、印花中西交流文字类法卢文书、李柏文书、粟特文书其他萨珊玻璃、伊斯兰玻璃、波斯陶、萨珊银币、东罗马金币、玳瑁币、佛教类中心塔柱、佛传故事、佛本生故事、佛因缘故事、金刚石指环、键陀罗艺术、丝绸之路、绢马贸易、丝绸战争相关着作水经注、大唐西域记历代名画记、封氏见闻记、世说新语、元和郡县图志、洛阳伽蓝记论述1·唐长安洛阳城2·隋唐城址类型3·唐墓壁画形制及演变4·唐陵5·里坊制度6·邺城7·六朝壁画形制宋辽金元明考古名词解释遗址城址辽上京、黒城遗址、元大都、锯鹿古城、高昌故城墓葬白沙宋墓、张士城母亲墓、黄昇墓、萧沙姑墓、宝山大墓、耶律羽之墓、陈国公主墓、齐国王夫妇墓、明定陵、时立爱墓建筑界壕边堡、瓮城、永乐宫窑址建窑、景德镇窑御窑遗址、浮梁瓷局、官窑、汝窑、哥窑、定窑、钧窑、德化窑、龙泉窑、磁洲窑其他南海一号、黑石号墓葬制度五音姓利墓地、漏泽园墓、攒宫、石藏子遗物瓷器青花、彩青、釉里红、釉下彩、绿红、水彩、粉彩、珐琅彩、法华器、冰裂纹、秘色瓷、甜白、脱胎瓷、绞胎瓷、芒口、鸡冠壶、铜器湖州镜其他碑石、平江图碑相关着作东京梦华录、南村缀耕录、元故宫遗录、陶记、格古要论、梦溪笔谈、天工开物、营造法式、清明上河图、宣和博古图、园治、水经注论述1·汴梁城2·辽上京3·元大都4·砖室墓5·瓷器注意中西文化交流6·宋元明地方城市布局及类型举例。

中国早期国家的形成——从二里头和二里岗时期的中心和边缘之间的关系谈起编者按:二里头遗址和二里头文化在中华文明史和国家形成史上占有重要的历史地位,对延伸中国历史轴线、增强中国历史可靠性、丰富中华文明历史内涵具有重要意义。

为深入探讨中华文明起源发展的历史脉络和规律,准确阐释中华文明的本质和基因谱系,充分展示中华文明的辉煌成就及其对人类文明的巨大贡献,编辑部邀请四位学者就中原中心的形成、二里头的文化渊源和宗族等与中国早期文明相关的核心问题进行探讨,二里头遗址和夏历史的发掘,二里头和中国青铜文明的诞生,以期为建设中国特色、中国风格、中国气派的考古学做出贡献。

众所周知,中原是中国古代历史上政治、经济、文化活动的核心区域。

这一地区不仅孕育了三代灿烂的文明,还先后发展了秦、汉、隋、唐等大一统王朝。

中原中心的形成是中华文明起源中的一个大问题。

自百年前中国考古学诞生以来,它已成为考古学家致力于探索的一个重要课题。

随着考古发现的出现,学术界对这一问题的认识也在不断深化,仍在探索之中。

一、王朝乃中原中心之始的基本认识由古典文献记载与地下出土文字材料对证,进而得到确认的最早的中国古代王朝遗存,是商代后期的殷墟遗址。

至20世纪50年代,发现早于殷墟而文化特征与之相似的二里岗文化及其中心都邑郑州商城,把考古学上的商文化又往前推了一步。

但一旦脱离“纸上之材料”与“地下之新材料”的互证,郑州商城究竟属商王朝中期抑或早期都邑,学术界聚讼纷纭。

显然,殷墟文化与二里岗文化之间,是中原地区“历史”时代与更早的“原史”时代的分界点。

1959年,徐旭生在梳理文献的基础上率队踏查“夏墟”,又发现了位于中原腹心地区洛阳盆地的二里头遗址,熟谙古典文献的徐旭生却推断该遗址应为商王朝的开国君王汤所都。

此后学术界围绕夏文化和夏、商王朝分界问题展开了旷日持久的论争,至今仍莫衷一是,从中可以显见考古学参与狭义史学探讨的局限性。

但缺乏或全无当时确切文字材料的“原史”时代,恰恰是考古学可以扬长避短、大显身手的研究领域。

ORIGINAL 原著〇张光直:中国文明的积聚,是政治手段实现的—读《美术、神话与祭祀》◊文■图/龙梆企张光直(1931年一2001年),美国科学院院士,当代著名的美籍华裔学者,人类学家,考古学家,开创聚落考古的研究,自1970年代以来蔚为风潮,并将当代文化人类学及考古学的理论以及方法应用在中国考古学领域,代表作 <古代中国的考古》是迄今涵盖面最广泛且讨论最深入的中国考古学专著。

1933年,鲁迅在他的杂文《电的利弊》中,对中 国技术进步作这样的描述:“外国用火药制造子弹御敌,中国却用它做爆竹 敬神;外国用罗盘针航海,中国却用它看风水……”鲁迅的本意,显然是要嘲讽一下中国的“旧文化”“旧文明”。

在他那个时代,这种辛辣的批评是 一种普遍的潮流。

中国的“旧文化”,被那个时代的 大多数知识分子视为落后,而再造文明的梦想和行动,则建立在对这种“旧文化”“旧文明”的批判之上。

半个世纪后,晚清以来对中国文明的这种忧思,〇原著ORIGINAL又再度成为热潮。

但与晩清或者民国不同,新的时代 语境和学术积累,使这个问题开始呈现出比过去更深 入的探讨,以及更为多样的理解。

考古学家张光直1983年出版的Art,Myth, andRitual:The Path to Political Authority in Ancient China,就是对这一热门话题比较权威的研究 之一。

在这本小书里,张光直几乎肯定了(并非有意)鲁迅对中国文明与“外国”文明差异的区分,但是不 同的是,张光直并不认为中国是例外,反倒认为起源 于两河流域的西方文明(鲁迅眼中的“外国”)才是 例外。

张光直出生于北京,是已故哈佛大学人类学系主 任、教授。

在这本书出版前,他已先后获选美国国家 科学院院士、美国文理科学院院士。

他一生致力于中 国商周考古,对中国夏商周三代,以及中国早期文明(新 石器时代),有很槪的研究。

张光直1983年出版的这本书,是他在哈佛大学本 科生课堂讲义基础上改成,对于繁琐的考古研究而言,这本书虽然算不上大众读物,但也算通俗易懂。

秦安大地湾——新石器时代遗址发掘报告(共6篇):秦安新石器时代遗址发掘大地秦安大地湾遗址门票秦安大地湾博物馆门票秦安大地湾图片篇一:考察甘肃秦安大地湾遗址报告考察甘肃秦安大地湾遗址报告“华夏文明史,上下五千隼。

”我们最近走进距今约8000年的甘肃秦安大地湾遗址,发现了一系列史前奇迹和六项中国考古之最。

大地湾是一本尚未完全打开的历史教科书,关系着民族和国家历史的重大课题。

秦安大地湾遗址概况位距庄浪西南方向52.9公里的秦安大地湾遗址,处于甘肃东部渭河上游的秦安县东北五营乡邵店村东部,遗址分布在葫芦河支流清水河南岸的二、三级河床台地上,依山面河,东西两侧分别有冯家湾、闫家沟两条小溪相夹,南跨长虫梁山顶,北临清水河,总面积分布约110万平方米,是典型的黄土地貌。

现在清理挖掘面积约为一万三千八百平方米,还不到整个大地湾遗址的1%,99%的遗址还在地下沉睡。

其遗址规模之宏大,遗物之丰富,研究价值之高,均为我国新石器时代考古中所罕见,远超半坡遗址。

大地湾遗址于1958年被甘肃文物管理委员会文物普查时首次发现,在近四十年的发掘过程中取得了重大成就。

1978—1984年甘肃省文物工作队对其发掘揭露面积达13800平方米,出土陶、石、骨、角、玉器等文物近万件,清理出房屋遗址241座,灶址104座,灰坑和窑穴321个,墓葬79座,窑址35个,排水壕沟9条。

当前共出土了石器4000多件,骨器1700多件,蚌器1600多件及360多件装饰品。

另外,还采集了藏存动物的骨骼,植物标本和木炭标本,而且发觉了一些原始雕塑、绘画等艺术珍品,为原始农业、艺术等学科研究创造了有利条件。

除此之外,大量发掘的文物和房屋遗址因保护技术尚未成熟而进行了回填,来保护文物的完整。

亲临大地湾遗址我们在文物和遗址大厅入口处的墙体壁面上看到了六项中国考古之最,这在向世人宣告,大地湾遗址堪称“黄土高原上的文化奇迹。

”随后跟解说员亲临遗址并详听其报道“六项之最”:一是中国最早的农作物标本。

考古学知识小结1、考古学的定义:根据古代人类通过各种活动遗留下来的实物资料,以研究人类古代社会历史的一门科学.2、考古学的性质及其研究对象性质:考古学属于人文科学,与历史科学有密切关系。

研究对象: 考古学的研究对象:实物资料。

考古学所研究的实物包括遗迹和遗物两大类.历史科学的研究对象:文献资料遗迹:指古代人类在生产和生活中遗留下来的聚居村落及其相关的建筑遗迹和埋葬死者的坟墓等等。

包括住宅、墓穴、宫殿、寺庙、手工业作坊等。

遗物:指古代人类在生产和生活中遗留下来的实物,包括生产工具、武器及生活用品等。

另外,与古代人类活动有关,或者是能够反映人类活动的自然物,如农作物、家畜、渔猎和采集所得的动植物遗存也属于考古学的研究对象。

考古学研究的实物,主要研究它的社会性,而不在于个人的创造。

因此研究的重点是对遗迹和遗物的整个系列和类型进行研究,而不是去研究孤立的、单个的某一件器物。

3、考古学的功用1)补史,主要是史前时代,传说时代;2)证史,证明与纠正;3)为其他学科的研究提供实物资料;4)继承历史文化遗产,为今天的建设服务.4、考古学与其他学科的关系考古学属于边缘科学,与许多学科都有密切的关系,如其与(人文社会学科)历史学、政治学、社会学、经济学、宗教学、(自然学科)物理学、化学、生物学、地质学等学科都有密切联系。

这种关系,一方面是考古学本身的研究,需要仰赖于其他学科在理论、资料和研究方法上的支持和协助。

另一方面是其他学科也需要仰赖考古学的研究成果,以充实本学科的研究5、田野调查发掘与资料收集1)调查是为发掘工作做准备,对发掘的价值与选择发掘的地点获得宏观认识。

2)发掘是把地下埋藏的文化遗迹和遗物揭露出来,取得实物资料.3)做好发掘记录,文字、图片、日志要做好科学发掘必须懂得地层学和器物类型学。

发掘的具体方法要看发掘的对象而定.开探方(或探沟,常为5×5米,10×10米,中间应有1米的隔梁)的方法是发掘的主要方法。

张光直:连续与破裂——一个文明起源新说的草稿由於近年来考古工作所获致的新材料开始能使我们逐渐了解到文明,城市生活和社会的国家形态是如何在中国开始产生的,我们也同时开始意识到中国古史研究在社会科学一般法则上的重要意义.中国提供了将根据西方历史研究所拟定出来的若干社会科学的理论假说加以测试的重要资料,而我们已发现若干有关文明起源的重要假说是通不过这个测试的.同时,中国又提供足够的资料从它本身来拟定新的社会科学法则;文明如何在中国开始便是一个很好的例子.上面这两点--即在文明起源上若干西方的一般法则不适用於中国,同时在这方面中国提供它自己的一般规律--当然是彼此相关的.对中国,马雅和苏米文明的一个初步的比较研究【1】显示出来,中国的形态很可能是全世界向文明转进的主要形态,而西方的形态实在是个例外,因此社会科学里面自西方经验而来的一般法则不能有普遍的应用性.我将中国的形态叫做「连续性」的形态,而将西方的叫做「破裂性」的形态.连续性中国古代文明的一个可以说是最为令人注目的特徵,是从意识形态上说来它是在一个整体性的宇宙形成论的框架里面创造出来的.用牟复礼(F.W.Mote)氏的话来说,「真正中国的宇宙起源论是一种有机物性的程序的起源论,就是说整个宇宙的所有的组成部分都属於同一个有机的整体,而且它们全都以参与者的身份在一个自发自生的生命程序之中互相作用」.【2】杜维明氏进一步指出,这个有机物性的程序「呈示三个基本的主题:连续性,整体性和动力性.存在的所有形式从一个石子到天,都是一个连续体的组成部分……既然在这连续体之外一无所有,存在的链子便从不破断.在宇宙之中任何一对物事之间永远可以找到连锁关系」.【3】中国古代的这种世界观【4】--有人称为「联系性的宇宙观」--显然不是中国独有的;基本上它代表在原始社会中广泛出现的人类世界观【5】的基层.这种宇宙观在中国古代存在的特殊重要性是一个不折不扣的文明在它的基础之上与在它的界限之内建立起来这件事实.中国古代文明是一个连续性的文明.当我们向东穿过太平洋而找到许多在同一个宇宙观基层的上面和范围之内建造起来的新大陆的文明时,上面这件事实的重要意义便看得更为清楚.在1972年一篇研究美洲印第安人的萨满教和迷魂药的文章中,拉巴尔(Weston Labarre)氏主张说美洲印第安人多半保持有他们的祖先在进入新大陆时自他们在亚洲的老家所带来的一个远古旧石器时代与中石器时代基层的若干特徵,尤其包括对进入迷昏状态的强调【6】.顺著同一个方向而以中美洲的研究为根据,佛尔斯脱(Peter T. Furst)氏拟测了一个所谓「亚美式萨满教的意识形态内容」如下【7】:一,萨满式的宇宙乃是巫术性的宇宙,而所谓自然的和超自然的环境这种现象乃是巫术式变形的结果,而不是像在犹太基督教传统中的自虚无而生的「创造」.二,宇宙一般是分成多层的,以中间的一层以下的下层世界和以上的上层世界为主要的区分.下层世界与上层世界通常更进一步分成若干层次,每层经常有其个别的神灵式的统治者和超自然式的居民.有时还有四方之神或四土之神,还有分别统治天界与地界的最高神灵.这些神灵中有的固然控制人类和其他生物的命运,但他们也可以为人所操纵,例如通过供奉牺牲.宇宙的诸层之间为一个中央之柱(所谓「世界之轴」)所穿通;这个柱与萨满的各种向上界与下界升降的象徵物在概念上与在实际上都相结合.萨满还有树,或称世界之树,上面经常有一只鸟--在天界飞翔与超越各界的象徵物--在登栖著.同时,世界又为平行的南北,东西两轴切分为四个象限,而且不同的方向常与不同的颜色相结合.三,萨满教的知识世界中的另一条公理是说人和动物在品质上是相等的,而且,用斯宾登(Herbert Spinden)氏的话说,「人类决不是造世的主人,而永远是靠天吃饭的」.四,与人和动物品质相等这个观念密切相关的另一个观念是人与动物之间互相转形,即自古以来就有的人和动物彼此以对方形式出现的能力.人与动物之相等性又表现於「知心的动物朋友」和「动物伙伴」这些观念上;同时,萨满们一般又有动物助手.在由萨满所领导的祭仪上,萨满和其他参与者又戴上这些动物的皮,面具,和其他特徵来象徵向他们的动物对方的转形.五,自然环境中的所有现象都被一种生命力或灵魄赋以生命.因此在萨满世界里没有我们所谓「无生物」这种物事.六,人类和动物的灵魂,或其本质生命力,一般驻居在骨头里面,经常在头的骨里.人类和动物从他们的骨骼再生.萨满教的骨骼化--即萨满在他的迷魂失神状态之中从他的骨骼式的状态之中所作的仪式性入会式的死亡与再生,有时用挨饿到剩下一把骨骼那样的方式来演出,而经常象徵式的在萨满的法器中和他们艺术上表现出来--也同样与这些观念有关.七,灵魂可以与身体分开并且可以在地球各处旅行甚至旅行到上界,下界;它也可能被敌对的精灵或黑巫师所掠去,而为萨满所拯救回来.失灵魂是疾病的一个常见的原因,另一个原因是自敌对的环境中来的外界物体侵入了身体.疾病的诊断和治疗都是萨满的特殊本事.八,最后一点是迷魂失神这种现象,而常常(并非永远是或到处都是)由产生幻象的植物所促成的.佛尔斯脱举出了上述的萨满式世界观的特徵之后,更进一步地说:「上述的大部特徵对我们所知范围之内的西班牙人来到以前的文明时代的中美洲和其象徵体系的适用性,并不下於它对较单纯的社会中较典型性的萨满教的适用性.变形式的起源说,而非圣经式的创造说,乃是中美洲宗教的标志.有其个别的精灵界的统治者的分层宇宙,世界之轴,有鸟栖息的世界之树,世界之山,世界的四象限以及有颜色的四方——这些都确然是中美洲的.人和动物在品质上的相等性,动物密友,动物伙伴,动物皮,爪,牙齿,面具和其他部分的使用以象徵转形或造成转形,等等,也都是中美洲的.」【8】上面我引述了佛尔斯脱【9】的不少话,是因为其中不少,甚至全部,在早期中国文明的适用性亦不下於在西班牙人以前文明时代中美洲的适用性.我们所指的是下述中国古代象徵和信仰体系的残碎可是显炫的遗存:公元前五千到前三千年前仰韶文化中的骨骼式的美术;公元前三千到前两千年前东海岸史前文化里面带兽面纹和鸟纹的玉琮和玉圭;殷商时代(约公元前1300-前1100年)甲骨文中所见对自然神的供奉,世界的四土,四方的凤和精灵,和凤为帝史的称呼;商周两代(约公元前1500-前200年)祭祀用器上面的动物形象;中国古人对「在存在的所有形式之中『气』的连续存在」【10】的信仰;东周(公元前450-前200)《楚辞》萨满诗歌及其对萨满和他们升降的描述,和其中对走失的灵魂的召唤.这一类的证据指向在重视天地贯通的中国古代的信仰与仪式体系的核心的中国古代的萨满教.事实上,甲骨文中的巫字,就可以看作是对规矩使用的表现,而规矩正是掌握圆(天)方(地)的基本工具【11】.甚至於萨满教的迷魂失神这一方面也可以由祭仪与酒的密切联系并由有迷魂效用的大麻在古代(至少可以早到东汉)的使用看出来【12】.中国古代萨满教的详细复原【13】不是本文的目的.有些汉学同业们可能表示异议,举出各种理由来证明这样一种复原不可能有压倒性的证据(我常常听到约两个理由是迷魂失神状态在甲骨文里面显然缺如,以及对商周文明必然已经进步到野蛮民族的萨满教阶段以后的假定).这种复原果然是不可能是百分之百的.但是我们在此地所讨论的是全局而不是资料中已不保存的每一细节.在作一种主要类型学的判断的情况之下,所要问的问题是:如果不是这样的,那麼便是怎样的呢紧要的一点是佛尔斯脱所复原的亚美萨满底层和古代中国世界观的大势都是联系性的宇宙观,同时在中国,在新大陆,具有城市生活和国家式的社会的高级文明在相似的关头形成,而对「存有的连绩性」毫无损害.在文首我们说过中国文明的特点是它是在一个整体性的宇宙形成论的框架里创造出来的,但我们的意思并不是把意识形态作为前进的主要动力.中国文明,以及其他相似文明的产生的特徵,是在这个产生过程中,意识形态作为重新调整社会的经济关系以产生文明所必需的财富之集中的一个主要工具.具体的讲,我们的新说包含下述文明产生的必要因素:一,在考古学的文明上所表现出来的财富之集中,在我们的说法,并不是藉生产技术和贸易上的革新这一类公认造成财富的增加与流通的方式而达成的.它几乎全然是藉生产劳动力的操纵而达成的.生产量的增加是靠劳动力的增加(由人口增加和战俘掠取而造成的),靠将更多的劳动力指派於生产活动和靠更为有效率的经理技术而产生的.换言之,财富之相对性与绝对性的积蓄主要是靠政治程序而达成的.二,作为政治程序占有优势地位的一项重要表现的事实,是贸易主要是限於宝货的范围之内,而战略性物资的流通常以战争方式加以实现.三,由於财富的集中是藉政治的程序(即人与人之间的关系上)而不藉技术或商业的程序(即人与自然之间的关系上)造成的,连续性文明的产生不导致生态平衡的破坏而能够在连续下来的宇宙观的框架中实现.四,事实上,现有的宇宙观以及社会体系正供给了政治操纵的工具.那操纵的关键在於社会与经济的分层,而在中国这种分层在三处从考古和文献资料可以证实的项目中取得表现,即宗族分支,聚落的等级体系(导致城市和国家)和萨满阶层以及萨满教的法器(包括美术宝藏)的独占.五,上述各种现象中,由人口增加和宗教分支而致的走向阶级社会是众知的社会现象,不需进一步的说明.具有各种政治地位与职业地位的分支宗族与形成等级体系的聚落彼此扣合,而其中的机关也是众所周知的.但上述的第三点需要进一步的简单说明.在分层的宇宙之内,祖先和神居住在上面的层次.生人经由萨满或萨满一类的人物,藉动物伴侣和法器--包括装饰著有关动物形象的礼器--的帮助与他们沟通.在像中国这样把祖先或神的智慧的赋予与统治的权力之间划等号的文明之中,对萨满服务的独占与美术宝藏--亦即萨满法器--的占有便是社会上层人士的必要条件.在这个意义上,那个亚美基层的联系性的宇宙观本身使成为使统治者能够操纵劳动力并能够把人类和他的自然资源之间的关系能加以重新安排的意识形态体系.破裂性中国文明当是藉由中国所代表的政治程序而自古代亚美基层发展出来的许多古代文明中的一个.对於熟习马克思,思格斯,韦伯,柴尔德等关於社会进化和城市,国家兴起的各种理论的社会科学家来说,中国走向文明之路却好像是一种变形--常常称为「亚细亚式的」变形.据这些理论的说法,到了「文明」这个阶段正如这个字所示,人类已达到了有礼貌,有温雅的境界,「而与野蛮人,即农村的粗鄙的人不同」【14】.从定义上说来,文明人是住在城市里面的--文雅,精致,在美术上有成就,与乡村的野人和史前的野蛮祖先相对照.在一个比较深入的层次来说,这个城乡的对照也就是文化与自然的对照.我们可以把一个文明的成长程序看作是人类之逐渐创造一个比较大而且复杂的环境:这不但通过对生态系统之中范围较广的资源的越来越厉害的利用而在自然领域中如此,而且在社会和精神的领域中也是如此.同时,野蛮的猎人所居住的环坑,在许多方面与其他动物的环境并没有什麼不同,虽然它已经为语言及文化中一大套的其他人工器物的使用所扩大,而文明人则居住在说来的确是他自己所创造出来的环境之中.在这个意义上,文明乃是人类自己所造成的环境,他做了这个环境以将他自己与那原始的自然环境本身隔离开来.【15】何林.任福儒氏所下的这个定义,触到了很普通的一个信仰的核心,就是说当人类自野蛮踏过了文明的门槛时,他从他和他的动物朋友们分享的一个自然的世界,迈入了一个他自己所创造的世界,而在这个世界中他用许多人工器物把他自己围绕起来而将他与他的动物朋友分隔开来并且将他抬到一个较高水平——这些器物便包括了巨大的建筑物,文字以及伟大的美术作风.这个常见的文明定义与我们上面所讨论的文明作尖锐的对照,即连续性的文明--人类与动物之间的连续,地与天之间的连续,文化与自然之间的连续.当这两种不同类型的文明发生直接的接触的时候,这个对照便不能再快地显露出来了:墨西哥(即阿兹特克人)把他们的都城(Tenochtitlan)和它的环境之间的关系看作一个整合性的宇宙论的结构--亦即一个有秩序的宇宙,在其中自然现象被当作是从本质上说是神圣的,有生命的,并且与人类的活动发生密切关系的.这种观点与欧洲人的看法相对照:后者把城市看作文明的人工产物,亦即宗教与法律制度在那里很尖锐地将人类的身份与未经驯化的自然的身体区分开来的地方.西班牙的修道士与兵士们自动的就将作为人类的他们自己在一个上帝创过的秩序之中比生命的其他形式为高的一个层次.但是印第安人则以一种参与的意识来对待自然现象:宇宙被看成是各种生命力之间的关系的反映,而生命的每一方面都是一个互相交叉的宇宙位系的一部分.【16】在这里所说的阿兹特克人与西班牙人之间的对照--或说甚至是亚美基层与西方社会科学理论之间的对照--提醒我们对我们的新说约两项重要含义的注意:其一,西方社会科学讲理论一般都是从西方文明的历史经验裏产生出来的,而它们对非西方文明的历史经验里产生出来的,而它们对非西方的经验可能适用也可能不适用.其二,更重要的一点,产生那种适用於一个新的社会秩序的一般理论的那种西方经验,必然从它一开始便代表从其余的人类所共有的基层的一种质上的破裂.当我们检讨那已被追溯到近东的那种经验的史前史时,我们果然见到另一类型文明的形成,而这种类型的特徵不是连续性而是破裂性--即与宇宙形成的整体论的破裂--与人类和他的自然资源之间的分割性.走这条路的文明是用由生产技术革命与以贸易形式输入新的资源这种方式积蓄起来的财富为基础而建造起来的.追溯这条道路要靠西方文明的学者,要靠他们来讲述和解释人类自亚美基层的首次突破.注释[l] K.C. Chang, Continuity and Rupture: Ancient China and the Rise of Civilizations, Manuscript being prepared for publication.[2] F.F. Mote, Intellectual Foundations of China, New York: A.A. Knopf l971,p.l9.[3] W.M. Tu. "The Continuity of being: Chinese versions of Nature," in his. Confucian Thought, Albany: State University of New York Press, 1985, p.38[4] Benjamin I. Schwartz. The Would of Thought in Ancient China, Cambridge: Harvard University Press, 1985, p.350·[5] Claude Levi-Strauss, The Savage Mind, University of Chicago Press, 1996.[6] "Hallucinogens and the schamanic origins of religions,"in Flesh of the Gods, Peter T. Furst, ed., New York: Praeger, 1972, pp.261-278·[7] "Shamanistic survivals in Mesoamerican religion", Acts del XLI Congress International de Americanistas, Mexico. vol, III(1976),pp.149-157.[8] Ibid. p.153.[9] see also his: "The root and continuities of shamanism,"Artscanada nos.185-187(1973-1974), pp.33-60.[1O] W. M. Tu, op. cit. l985,p.38.[11] 张光直, 《谈「琮」及其在中国古代文明史上的意义》,《文物与考古论集》,《文物出版社成立三十周年纪念》,北京文物出版社1987年,252-260 页.[12] Hui-Lin Li, "The origins and use of Cannabis in Eatern Asia: Linguistic and cultural implications,"Economic otany vol.28(1974), p.195.[13] See K. C. Chang, Art, Myth, and Ritual: The Path to Political Authority in Ancient China, Cambridge: Harvard University Press, 1983; Continuity and Rupture, op. cit.[14] Glyn Daniel, The First Civilizations, New York: T. Y. Crowell, 1968, p.l9.[15] Colin Renfrew, The Emergence of Civilization, London: Methuen, 1972, p.11.[16] Richard F, Townsend, State and Consmos in the Art of Tenochtitlan, Washington, D. C.: Dumbarton Oaks,1979,p.9.。

2023年四川高考语文真题试题(全国甲卷)一、现代文阅读阅读下面的文字,完成下题。

随着中国考古学的飞速发展,考古资料得以大量积累,考古学文化时空框架体系基本建立,多学科合作日益深入,各种专题研究广泛展开。

“考古写史”在中国已经取得巨大成就,获得诸多具有突破性和填补空白意义的成绩,中国考古学证明了自身的价值,尤其是在上古史构建方面展现了广阔前景。

从考古发现来看,考古学提供了传统历史学不可想象的新发现、新材料,呈现出不同时期的古代物质文化面貌、古人日常生产生活状态以及各地的文明化进程等,如不同区域新石器时代晚期大型聚落遗址、大型公共建筑、大型墓葬、水利设施、手工业作坊,以及象征王权、神权、军权和复杂礼制出现的精美玉器、陶器、漆器、象牙器等。

从重构上古史体系角度看,20世纪70—80年代,夏鼐、苏秉琦等系统地构建了新石器与夏商周三代时期的考古学文化区系类型时空框架体系。

苏秉琦在新石器时代考古学文化区系类型基础上提出“满天星斗”“多元一体”和“古国一方国帝国”等关于中国上古史的历史叙述体系。

严文明提出“重瓣花朵”模式,在承认多区域文化共存的文化多元性的同时,强调中原文化区“联系各文化区的核心作用”。

张光直认为各地区文化多元发展并通过彼此之间的密切交流而形成一个“中国相互作用圈”。

从二里头文化、二里岗文化到殷墟考古学文化、周代考古学文化,考古学不仅展现了不同于传统文献记载的这一时期文化、科技、礼制等众多方面从发展到成熟的历史脉络,而且填补了诸多传统历史学的空白,如四川的三星堆——金沙文化、江西的吴城文化、两周时期的曾国与中山国历史,等等。

这些成果证明考古学完全有能力担当重写中国上古史的重任,并且已经初步形成具有自身特色的上古史叙述与解释体系,超越了传统的具有传说性质的三皇五帝体系和存在争议的夏商周三代古史体系,正如习近平总书记所说:“经过几代考古人接续奋斗,我国考古工作取得了重大成就,延伸了历史轴线,增强了历史信度,丰富了历史内涵,活化了历史场景。

张光直. 考古学专题六讲[M]. 北京: 文物出版社, 1986: 74-93 文物出版社1986年5月第一版,第一次印刷

谈聚落形态考古 张光直 聚落形态((settlement patterns)是美国当代考古学最为常用的一种概念。美国的考古工作者一般来说是人类学系毕业的,在他们的训练中养成把古代的人类在他们的社群里来研究的习惯,就好象社会人类学者在村落或社区里面来研究当代人类一样。同时,美国考古学目前对文化生态学(cultural-ecology)特别重视,而聚落研究对人类和自然环境之间关系的研究提供一个尖锐的焦点。在另外一方面,也许是因为这一方面的研究太寻常、太普遍了,它很难得到一个普遍接受的定义,甚至在名字上也有种种异称;除了聚落形态((settlement patterns)以外,这种研究题目还可以叫做“聚落形态式的研究方式”(settlement patterns approach), “聚落系统”(settlement systems).“聚落考古”(settlement arehaeology).“空间或位置分析”(spatial or locational analysis).“空间考古”(spatial archaeology)或“人口集团的分布(distribution of population aggregates),等等。这些名称的含义未必全然相同,有时指基本的理论系统,有时指待研究的现象范畴,有时指特种的方法体系。 “聚落形态”这个名词在考古学上是什么时候开始使用的,我还不敢说定。美国民族学家自摩尔根开始便对印第安人聚落居址的研究有很大的兴趣。在北美西南,尤其对石屋(pueblo)聚落的史前分布有很早的研究历史。但是,把聚落形态当做一个方法论上的焦点在考古学上的运用则始于安地斯山区研究所在四十年代从事的秘鲁北部海岸的“维鲁伽rn)河谷研究计划”。社会人类学与文化生态学大师朱理安·史都华(Julian Steward)在聚落形态这个研究方式的使用上有启导的作用,但这方面划时代的一篇研究文章是1953年发表的戈登·魏利((Cordon R. willey)的《维鲁河谷聚落形态之研究》。在这书里魏利给聚落形态所下的定义是: “人类将他们自己在他们所居住的地面上处理起来的方式。它包括房屋,包括房屋的安排方式,并且包括其他与社团生活有关的建筑物的性质与处理方式。这些聚落要反映自然环境,建造者所实用的技术水平,以及这个文化所保持的各种社会交接与控制的制度。因为聚落形态有一大部分为广泛保有的文化需要所直接形成的,它们提供了考古文化的功能性的解释的一个战略性的出发点” 在这一段最早的关于聚落形态的定义里面,有两点值得特别的注意。其一是相信一个考古文 化的聚落形态与其说是研究的目的,不如说是研究之手段,而其目的则是“史前社会的非物 质与组织方面的解释””;其二是照魏利的看法,聚落形态的研究并不是考古学里面一个独 立的个别的方法体系,而只是整个考古作业的一部分,在作这种研究的同时需有包括年代学 等基本作业在内的其他部分一起进行。 魏利虽然对他的新方法的适用范围表示谦逊,事实上他的维鲁河谷报告在美国考古学史 上是一个经典性的里程碑。这与美国及西方考古学史上的一个转抉点有关,不妨稍稍述说一 下111。在本世纪初期,西方考古学主要的工作集中在发现新材料、建立年代学和推溯文化及文化成分的起源发展等所谓“文化史”的工作上。到了三十年代,有些学者已经开始对这类工作感觉不够,而要求考古工作者不但对“物”而且要对“人”,对人的文化社会生活方式等多做些工作。持这种想法的显著的例子在欧洲有柴尔德lv,在美国有克罗孔(Clyde Klukholn) "。可是对旧的考古学攻击最烈的是瓦德·泰勒(Walter w.Taylor)所著的《考古学之研究》;这是他在1943年向哈佛大学人类学系提出来的博士论文,但到了1948年才印行发 表、。在这本书里,泰勒以在卡内基研究所工作而与哈佛大学有多年密切关系的美国二、三 十年代考古大师祁德(A. VKidder)为主要对象,攻击他所代表的“文化史”的研究路线。另 一方面,泰勒提倡一种“缀合的研究方式”(con-junctive approach),即把器物用人类学的 蓝图“缀合”起来,以便对古代社会作复原工作。 由于第二次世界大战的关系,虽然考古学的新方向在三十年代后期己开始起步,但重要的创造性的著作五十年代初期才与读者见面。有代表性的可举欧洲的克拉克所著《史前欧洲—经济的基础》(1952)和美洲上举魏利的《维鲁河谷聚落形态之研究》(1953)为例子。专就新大陆而言,聚落形态的研究供给了泰勒所谓“缀合的研究方式”的一个具体的作业例证,因而在考古学上造成一种基本性的转变,即从以“器物”为基本单位的入手方式,转为以“遗址”为基本单位的入手方式。因此,从1953年以来,聚落形态成为美国考古学方法上的一个焦点。 到了六十年代,美国考古学又起了一次新的重大的变化,即所谓“新考古学”(new archaeology)的兴起。在1960年宾弗所发表的一篇题为《作为人类学的考古学》”11论文可说是肇新考古学之端的。这以后,宾弗氏在芝加哥大学教书时的一批研究生毕业以后,在七十年代成为美国新考古学的主力;这一派考古学又横越大西洋传到了英国,引起了已故的大卫·克拉克(David L. Clarke)的巨作《分析考古学》(1968)的产,}"}}。今日英美的考古学界上,新考古学占有很大的势力,但主张者在理论上和方法上并不完全一致。大致来说,他们有几个特点:(1)注重文化生态学;(2)采用“系统理论”(systems theory)以了解文化;(3)注重方法(以推论或演绎及“假说验证”为主)而不求个别文化深度研究;(4)以文化社会变迁程序及法则之寻求为主要目的,xo 专就聚落形态的研究来说,新考古学者对它是重视的。最近考古著作中对聚落形态的研究有三个同时并进的重要焦点:文化生态学、系统理论和空间分析,也就是以前者为理论基础,以后两者为方法主干。我自己是坚持从事所谓聚落考古学的,即注重聚落的整体研究,并坚持通过居民社会的研究去看文化生态学x。下面对聚落形态考古方法的描述,主要采自 我自己的《考古学中的聚落形态》一书xl,引书出处除必要的以外在此略去。

地理学与民族学的蓝图 在地理学和民族学上,“模式”(model)这个观念是一种认识论上的构筑,用来模仿真实 作为研究的基础。我在这里用“蓝图”(model)这个字完全是方法论上的,想自地理和民族 学上所知道的现实人类社会中聚落形态与人的关系,作为在考古学里没有人存在的空间性材 料解释的出发点。 (一)地理学的蓝图 聚落形态在人文地理中久为研究的一个重点,如英国地理学家彼得·海格〔Peter Haggett)所说的:“聚落是人类占居地表的一种具体的表现,因此它们形成地形的重要组成部分,而应在人文地理学的手册中占有中心性的地位。” 英国地理学者琼斯(Emrys Jones)将聚落的研究分为三个方面:(1)}落址,即房屋或房屋群与其就近自然环境之间的关系;(Z)组合形态((pattern),即房屋与房屋之间的关系,常与聚落址无关;(3)分布,即聚落的比较广泛的方面,如什么地方是聚居之处,而什么地方不适聚居,聚落范围如何,等等。在这三点之间,聚落的分布在人文地理学中的“空间学派”中研究比较成熟;他们的一些概念和方法有时对考古工作者来说也有一定的用途。下面举几个例子。 人文地理学中所谓“位置分析”(locational analysis)的一个基本的蓝图是所谓“基本网格模式”(basic lattice model),这个模式是克里斯陶勒((Christaller)所首创的“中央位置理论”(central place theory)的基础,用来解释聚落分布的形式。首先,我们要假设一种理想的情况,在这种情况之下,人口与购买力分布均匀,地形齐整,而且自然资源在各地的分布有规则。同时,运输条件在各方向都完全一样。在这种情况之下,诸聚落的水平分布与垂直分布要遵守若干规则。 其水平分布的规则如下: H-1聚落相等距分布形成三角形格; H-2:聚落在六角形贸易区内位于中心。 垂直分布则造成各单元之成层组织:组织之原理: V-1:高级地点供应全部低级地点之货物,并提供一部分使与低级中心地点不同的高级 地点的货物和服务; V-2:高级地点向较低级地点为大的范围提供货物与服务,有较多之贸易商,较多的人 口,较多的贸易地区,较大的贸易地区的人口,并经营较多商业。 垂直组织以下列方式作平行的表现: C-1:较高级之中心地点与较低级之中心地点彼此距离较远; C-2:较低级之中心地点,为了能接受较高级地点的货物与服务,要在较高级地点的 贸易区域之内依一定规则“搭巢” 如图七所示,克里斯陶勒根据这类原理所构想的三级“中心位置”模式(K-3),表示三级不 同的将货物与服务供应给消费者的中心位置:低级(黑点),中级(圈),高级(圈中有点))xii。 以上这个基本的规则性的网格模式有种种曲折变化,我们不必一一讨论。上面略作介绍,是因为一、二十年以来西方考古学著作中所谓“中心位置理论”是一个相当热门的观念,有许多人在研究古代聚落形态上使用它来解释聚落的分布形状。简而言之,中心位置理论的要点,从考古学的使用上说,有一个方法,一个理论。在方法上,它是把聚落当作“活动”(生产活动与交换活动)的“组”(cluster),进一步将“组”平行地组成“网”(networks),垂直地组成各个等级。在理论上,这种学说主张聚落地点选择是对“资源最大程度的利用”与“不同点之间出力最小之移动”这两种考虑混合的结果。在我的立场看,这个方法是有参考价值的。但这个理论是在西方资本主义社会市场经济下所作观察的总结,有多少适用于资本主义以前的经济型态,是可以研究的。如像席尔(Hill)那样把这一套观念直接搬到考古学上去,说“遗址的位置的选择是以减少开发、运输与分布重要的食物资源所需之时间与能量为目的的”xiv,就忘掉了古代社会中的人比现在的人更需经过社会的媒介才能与自然环境加以接触这件事实。 (二)民族学的蓝图 考古学方法的设计和使用是离不开民族学的。一则是人与物之间有机联系关系的蓝图在民族学的情况中是可以详细画出来的,可以给只有“物”或只有一部分“物”可用的考古学以参考。二则是民族学可以提供多种变异的很多蓝图,作为研究与现在或与后世现象有所不同的古代现象的参考。专就聚落形态的研究方法而言,民族学至少在三个不同的方面可以给考古工作者以实际的启示。 1,聚落单位的划定 位置学派的地理学家把大小不同的人口群在地表上的存在,看作是“人类活动的空间组织的必然的特征。„„既然聚落在空间上是彼此分离的,其间的连锁是必要的,而一种研究的架子是把它们看作一个运输网中许许多多的结”xv。这些“结”依网的大小性质而有大小不同,它们也是民族学家调查的据点。照英国皇家人类学研究所的《民族学调查手册》的建议: