奶牛瘤胃发酵

- 格式:ppt

- 大小:952.00 KB

- 文档页数:15

酵母培养物对奶牛瘤胃发酵的影响*摘要:酵母培养物对奶年瘤胃发酵有重要的影响。

文章首先简要论述了酵母营养微生物的选择以及酵母培养物的作用机理,在此基础上,阐述了酵母培养场对瘤胃微生物发酵的影响,希望能够为相关行业的发展,提供一些借鉴,仅供参考。

标签:酵母培养物;发酵;影响酵母培养物是一种在严格控制条件下经过酵母活菌在特定的培养基上发酵而制成的微生态饲料添加剂。

酵母培养物中主要含有活性酵母菌,并含有维生素、酶、有机酸和未知的营养因子等丰富的酵母菌代谢产物及发酵后的培养基成分。

国内外将酵母培养物作为奶牛饲料添加剂研究较多,大量研究表明,在奶牛饲粮中添加酵母培养物能够提高奶牛生产性能及抗病性,对奶牛瘤胃内环境改变及瘤胃微生物的调控具有重要作用。

在饲料中直接添加活性酵母及其发酵产物可以替代各种合成药物和抗生素,逐渐已经成为饲料行业研究新趋势。

文章综述了酵母培养物的作用机理及对奶牛瘤胃内微生物的影响,为后期关于酵母培养物的研究提供参考。

1 酵母培养物微生物的选择酵母培养物可以直接饲喂动物并能起作用,其所使用的活菌具有共同特点:它们是非病原菌,在动物的肠道和唾液、胃液、胆汁中能够生存,具有良好的稳定性及遗传性。

目前,酵母培养物菌种选择上,单一菌种较少。

选择多种菌种制成复合型酵母培养物的研究较多。

徐颖宣等(2008)报道,不同菌种混合发酵后,菌株间互惠互利,共栖生存,使得混合发酵效果优于单一菌株。

高修功(1995)认为,混合菌种发酵中所采用菌种间有共生作用或营养作用,并能克服中间产物过大对发酵产物生成的不利影响。

2 酵母培养物作用机理饲喂酵母培养物可以调整肠道微生物平衡,阻止病原微生物的黏附与激活,调整免疫功能。

酵母培养物对动物生产性能的影响主要是要研究其作用机理,而关于其机理目前尚未研究清楚,研究人员在大量实验基础上提出三种假说,主要是控氧理论、营养理论、小肽营养代谢扳机理论。

控氧理论认为酵母菌在瘤胃中消耗氧气,而使瘤胃形成更加严格的厌氧环境,有利于厌氧菌的繁殖。

瘤胃微生物体外发酵过程与注意事项瘤胃微生物体外发酵过程通常由以下步骤组成:1. 选择合适的培养基:瘤胃微生物在体外培养需要合适的培养基来提供必要的营养物质和生长因子。

常用的培养基包括Ruminal Fluid Medium和Grain Medium等。

2. 收集瘤胃液:可以通过手术方式或经皮逆行注射等方法收集健康反刍动物的瘤胃液作为发酵的种子物质。

收集过程中需要注意避免污染,确保瘤胃液的质量。

3. 调整酸碱度和温度:瘤胃微生物主要在弱酸性条件下进行发酵,一般采用pH 6.5-7.0的培养条件。

此外,适宜的温度也是促进微生物生长和发酵的关键因素。

4. 添加底物和营养物质:添加适量的底物(如纤维素、淀粉、蛋白质等)和营养物质(如维生素、无机盐等)是瘤胃微生物体外发酵的必要步骤。

不同的瘤胃微生物有不同的营养要求,因此需要根据具体情况进行配方。

5. 保持氧气供应:瘤胃微生物主要是厌氧生物,因此在培养过程中需要注意排除氧气的影响。

可以通过使用密闭容器或添加还原剂等方法来维持适宜的厌氧条件。

6. 监测发酵过程:通过定期取样分析微生物数目、发酵产物和代谢产物的变化等指标,来监测瘤胃微生物体外发酵的进展和效果。

在进行瘤胃微生物体外发酵时,需要注意以下事项:1. 严格控制实验条件:如pH、温度、厌氧条件等,确保实验结果的准确性和可重复性。

2. 避免污染:在采集瘤胃液和进行发酵过程时,要避免外界杂质的污染,以避免对实验结果的影响。

3. 合理选择培养基和底物:根据瘤胃微生物的特点和需求,选择合适的培养基和底物,以提供必要的营养和生长因子。

4. 注意安全问题:一些瘤胃微生物可能产生有害物质或是具有致病性,因此在操作过程中需要注意个人安全保护,如戴手套、口罩等。

总之,瘤胃微生物体外发酵是一项复杂的实验操作,需要严格控制实验条件,避免污染,并注意安全问题,以确保实验的成功实施和准确性。

利用酵母细胞培养物增强奶牛瘤胃发酵功能的重要性―――核动力的诠释北京邦士富生物科技有限公司赖利兄对瘤胃微生物发酵功能的研究一直是反刍动物营养中的一个核心内容。

在过去的几十年里,对反刍动物消化过程中起主要作用的瘤胃微生物区系研究取得了长足的进展。

特别是采用分子生物学技术以后,对瘤胃微生物的种类和详细的分工、更多的功能和相互的关系,有了进一步的了解。

我们知道,奶牛庞大的瘤胃是靠近食道的第一个胃,容积约有70-120公升。

瘤胃可以看作是一个供厌氧性微生物繁殖的连续接种的活性发酵罐,从某种意义上来说,人们养奶牛实际是在养奶牛瘤胃内的微生物。

在奶牛的瘤胃中居留、繁殖、生长着亿万个微生物,主要有细菌、真菌和瘤胃原虫。

细菌包括:纤维降解菌,半纤维降解菌,淀粉降解菌,蛋白降解菌,脂肪降解菌,酸利用菌,乳酸产生菌,产甲烷菌等,数量为108-1010个/ml (瘤胃液)。

瘤胃真菌为厌氧真菌,细胞壁都含有几丁质,产生游动的孢子,并有营养体阶段。

目前发现有6属16种之多,数量大约有103-105个/ml(瘤胃液)。

瘤胃原虫分为两类,一类是瘤胃纤毛虫,一类是瘤胃鞭毛虫。

纤毛虫大约有上百种,虫体的大小介于20-200μm之间.数量为105-106个/ml(瘤胃液),总重量约占瘤胃内容物的20%。

而瘤胃鞭毛虫有5种,虫体的大小介于4-15μm之间,瘤胃液中相对于瘤胃纤毛虫数量很少。

这些瘤胃微生物,它们产生各种消化酶,将宿主进食的日粮进行发酵,大多数细菌能发酵饲料中的一种或多种结构性多糖和贮存性多糖,为其生长提供能量来源。

而有些细菌则不能发酵糖类,但它能利用糖类水解后的简单产物或糖类代谢的主要终产物,如乳酸、甲酸或氢等获取能量。

瘤胃微生物细菌种类中,存在有分解蛋白质和氨基酸的菌群,发酵产生的氨、氨基酸、小肽被其他微生物利用,合成菌体蛋白。

微生物发酵的最终产物为挥发性脂肪酸(VFA)、B族维生素、V K 和微生物菌体蛋白(MCP)。

【微★技术】奶牛瘤胃功能的调控技术奶牛属反刍动物(草食动物),最主要的消化特点是有四个胃,即能够利用纤维和非蛋白氮。

其中瘤胃中生活着大量的微生物,饲料中的营养成份在瘤胃中可被微生物降解发酵为挥发性脂肪酸、肽类、氨基酸及氨等成份,同时瘤胃微生物可以利用氮源、能源等发酵产物合成微生物蛋白质和B族维生素等营养物质。

在这些过程中,对于奶牛来说,有些是有利的,有些是不利的。

调控奶牛消化代谢过程的目标是,使奶牛发酵的有利方面到达最佳,而使发酵的损失最小。

为了提高饲料和营养物质的有效利用率或提高生奶质量,使用一定的手段对瘤胃中降解与合成过程进行调控是可能的,也是必要的。

人们养牛实际上是在养瘤胃微生物。

如何维护良好且稳定的瘤胃环境,保持微生物的活性及其菌系的相对平衡,是奶牛饲养技术中非常重要的环节。

本文对奶牛瘤胃功能的调控作了阐述,供同行们参考。

1.供给瘤胃微生物必要的、平衡的、稳定的营养素1.1 能源:能量是瘤胃微生物维持生命和生长繁殖的基础。

碳水化合物在瘤胃中发酵产生挥发性脂肪酸(VFA)和三磷酸腺苷(ATP),微生物细胞的活动取决于三磷酸腺苷的产生量,每克细菌生长所需0.4MATP。

1.2 氮源:瘤胃微生物合成蛋白质需要含氮化合物。

日粮蛋白质和非蛋白氮在瘤胃中发酵降解产生为肽类、氨基酸及氨,这些产物被瘤胃微生物用作合成微生物蛋白质的原料。

如果含氮化合物不足,则会影响微生物的生长,瘤胃液内氨氮浓度一般不应低于20mg/1OOml;如果氨的浓度过量,多余的氨可被吸收进入血液,在肝脏中被转化为尿素,一部分可以进行尿素循环流入瘤胃再利用,另一部分尿素从尿中排出,造成浪费。

1.3 瘤胃能量释放与含氮化合物释放的同步性(能氮平衡):瘤胃内微生物蛋白质的合成主要取决于瘤胃内碳水化合物和氮的利用效率。

如果蛋白质的降解速度超过碳水化合物在瘤胃中的发酵速度,则氨过量,酮酸不足,大量的氮就以氨的形式丢失;如果碳水化合物在瘤胃中发酵速度超过蛋白质的降解速度,则酮酸过量,氨不足,微生物蛋白质合成也会下降,能量损失。

瘤胃发酵与乳成分今后还有提高无脂固形物率比重的可能性,尤其是乳蛋白质。

长期以来,改良育种牛群往往注重乳脂率,现在是转向以无脂固形物率为主的时候了。

然而,改良育种并非是一朝一夕的事,眼下可做的工作是通过提高饲养管理技术,提高牛乳中的无脂固形物率和乳蛋白质率。

这些乳成分的变化与瘤胃发酵密切相关。

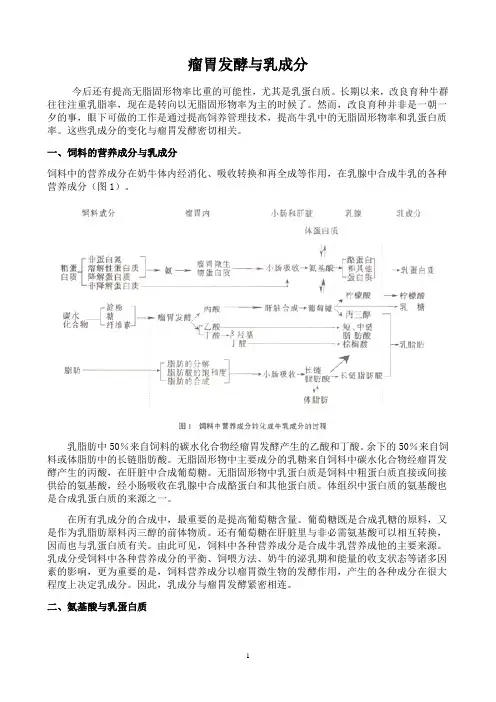

一、饲料的营养成分与乳成分饲料中的营养成分在奶牛体内经消化、吸收转换和再全成等作用,在乳腺中合成牛乳的各种营养成分(图1)。

乳脂肪中50%来自饲料的碳水化合物经瘤胃发酵产生的乙酸和丁酸。

余下的50%来自饲料或体脂肪中的长链脂肪酸。

无脂固形物中主要成分的乳糖来自饲料中碳水化合物经瘤胃发酵产生的丙酸,在肝脏中合成葡萄糖。

无脂固形物中乳蛋白质是饲料中粗蛋白质直接或间接供给的氨基酸,经小肠吸收在乳腺中合成酪蛋白和其他蛋白质。

体组织中蛋白质的氨基酸也是合成乳蛋白质的来源之一。

在所有乳成分的合成中,最重要的是提高葡萄糖含量。

葡萄糖既是合成乳糖的原料,又是作为乳脂肪原料丙三醇的前体物质。

还有葡萄糖在肝脏里与非必需氨基酸可以相互转换,因而也与乳蛋白质有关。

由此可见,饲料中各种营养成分是合成牛乳营养成他的主要来源。

乳成分受饲料中各种营养成分的平衡、饲喂方法、奶牛的泌乳期和能量的收支状态等诸多因素的影响,更为重要的是,饲料营养成分以瘤胃微生物的发酵作用,产生的各种成分在很大程度上决定乳成分。

因此,乳成分与瘤胃发酵紧密相连。

二、氨基酸与乳蛋白质在牛奶成分中,乳糖的含量最多,约占4.7-5%,一般来说,其变动幅度不大。

乳糖在乳腺和乳房内关系到渗透压的维持,若乳糖率有增有减时,产乳量也因此而随之增减。

故在产乳量稳定的状态下,无脂固形物率的变动主要是由乳蛋白质的变化而引起的。

合成乳蛋白质的原料是氨基酸。

其来源有①饲料中非蛋白氮、溶解性蛋白质和降解性蛋白质在瘤胃中分解成氨,合成微生物蛋白质,在小肠里吸收氨基酸;②非降解性蛋白质分解的氨基酸和③体组织蛋白质分解的氨基酸。

奶牛瘤胃的消化特点奶牛的瘤胃中含有大量的细菌和纤毛虫,据研究,种类达60多种,不仅数量大、种类多,而且会随着采食饲料种类的不同而发生变化。

瘤胃中每毫升容积中细菌数多达250亿-500亿个,原生虫数20万-50万个。

由于瘤胃中有微生物,奶牛采食的饲料首先要经过它们的分解利用,因此,便形成了奶牛独特的消化特点。

1、碳水化合物的发酵奶牛采食的碳水化合物饲料以粗饲料占大多数,其组成成分主要是纤维素和半纤维素。

瘤胃中的微生物能消化纤维素,把它们分解成醋酸、丙酸、丁酸等动物可直接吸收、利用的有机酸(也称挥发性脂肪酸),这一过程就是瘤胃微生物发酵。

2、蛋白质发酵饲料中的蛋白质进入瘤胃后,约50-70%会被瘤胃微生物分泌的蛋白酶分解形成肽、氨基酸,只有30-50%蛋白质可直接进入后段消化道。

当瘤胃的PH为6.7-7.0时,形成的氨基酸迅速进一步降解生成氨、二氧化碳和有机酸。

瘤胃微生物能直接利用氨基酸合成微生物体蛋白质,细菌还可利用氨先合成氨基酸后,再转变成菌体蛋白。

菌体蛋白、纤毛虫蛋白和饲料中未被分解的蛋白质一起进入后段消化道被牛体自身再消化。

3、瘤胃对脂肪的利用与单胃动物相比,奶牛脂肪中含硬脂酸较多,乳脂中还含有相当数量的反式不饱和脂肪酸和少量支链脂肪酸,而且牛体脂中的脂肪酸成分还不受日粮中不饱和脂肪酸的影响,这些都是由牛对脂类消化和利用的代谢特点决定的。

不同饲料中的脂肪含量和种类变化很大,进入瘤胃后,一部分脂类经细菌的作用被分解为长链脂肪酸、半乳糖、甘油。

半乳糖和甘油又可被降解为挥发性脂肪酸。

饲料中的不饱和脂肪酸经瘤胃微生物的氨化作用,转变成饱和脂肪酸。

瘤胃微生物还能合成奇数长链脂肪酸和支链脂肪酸。

瘤胃壁组织也利用中、长链脂肪酸形成酮体,并释放到血液中。

未被瘤胃降解的脂肪则为“过瘤胃脂肪”。

研究表明:如果在奶牛日粮中添加油脂而又不加保护,则会使奶牛采食量和瘤胃对纤维素的消化率降低。

4、瘤胃对维生素的利用幼龄牛的瘤胃发育不全,全部维生素需由饲料中供给。

瘤胃发酵的概念瘤胃发酵是一种在胃部进行的一种发酵过程,主要在反刍动物的瘤胃中进行。

瘤胃是一种特殊的胃部构造,在先充填食物的瘤胃中,通过分泌特殊的酶和细菌的存在,使食物得到进一步分解和降解。

这种发酵过程有助于反刍动物的消化和能量获取。

本文将详细介绍瘤胃发酵的概念,过程和作用。

瘤胃发酵的过程可以分为三个主要阶段:微生物附着、发酵产物生成和食物降解。

首先,在瘤胃内存在着大量的微生物,包括真菌、细菌、原生动物等。

这些微生物在瘤胃壁上附着并形成一种被称为微生物附着体的菌群。

这些微生物附着体中的微生物都具有特定的功能,它们通过合作和共生的方式参与食物降解和发酵过程。

其中,细菌是主要的附着体成分,包括纤维分解细菌和淀粉分解细菌等。

其次,瘤胃中的细菌通过产生一系列酶促进食物降解。

纤维分解细菌主要分解纤维素,产生短链脂肪酸等有营养的产物。

这些短链脂肪酸可以被反刍动物吸收并提供能量。

淀粉分解细菌则分解淀粉和其他碳水化合物,产生乳酸和醋酸等产物。

最后,瘤胃发酵过程中的产物被吸收和利用。

瘤胃壁上具有高度发达的血管系统,可以有效地吸收产生的短链脂肪酸和其他营养物质。

这些产物被转运到其他部位,满足反刍动物对能量和营养的需求。

除了帮助食物降解和提供能量外,瘤胃发酵还具有其他重要的生理作用。

瘤胃发酵可以改变食物的物理性质和微生物菌群,增强食物的可消化性和提高其营养价值。

此外,瘤胃发酵还可以抑制有害微生物的生长,减少病原菌的数量,从而保护反刍动物的肠道健康。

瘤胃发酵是反刍动物消化系统中一个非常重要的环节。

通过瘤胃发酵,反刍动物能够充分利用发酵产物和营养物质,提高食物利用效率和能量获取。

瘤胃发酵也对反刍动物的生长和发育具有重要的影响。

例如,小牛出生时的瘤胃处于发育不成熟的状态,随着日龄的增加,瘤胃发酵开始逐渐形成。

瘤胃发酵的建立和调控对小牛的生长和发育至关重要。

总结起来,瘤胃发酵是反刍动物独特的消化过程,通过微生物附着、发酵产物生成和食物降解三个阶段实现食物的降解和利用。

蒙脱石对泌乳奶牛胃肠道发酵及瘤胃微生物区系的影响蒙脱石对泌乳奶牛胃肠道发酵及瘤胃微生物区系的影响摘要:泌乳奶牛由于高产和高能量饲料饲养方式的改变,容易出现消化不良和瘤胃问题。

本研究旨在探讨蒙脱石对泌乳奶牛胃肠道发酵及瘤胃微生物区系的影响。

结果表明,在适当添加蒙脱石的情况下,泌乳奶牛的消化能力明显增强,瘤胃微生物区系更加稳定,对奶牛的生产和健康具有重要意义。

1. 引言泌乳奶牛是高产奶牛,其胃肠道消化系统发挥着至关重要的作用。

然而,由于高能量饮食的改变,如大量精料的饲喂,以及机械环境的压力,泌乳奶牛容易受到饲养方式变革的影响,导致胃肠道发酵和瘤胃微生物区系的不良改变。

因此,寻找一种能够改善泌乳奶牛胃肠道发酵和瘤胃微生物区系的方法,对于提高泌乳奶牛的生产效益和健康水平具有重要意义。

2. 蒙脱石的基本特性蒙脱石是由具有层片结构的硅酸盐矿物组成,其特点是层间水合离子能够容纳附合或交换其他离子。

蒙脱石具有较大的比表面积和孔隙结构,能够吸附和固定有害物质,如重金属离子和细菌毒素,从而减少其对动物胃肠道的危害。

蒙脱石还具有保护粘膜、促进消化酶活性和调节胃肠道微生物群落的功能。

3. 蒙脱石对泌乳奶牛胃肠道发酵的影响实验证明,适量添加蒙脱石可以显著提高泌乳奶牛的消化能力,尤其是对于精料的消化效果更为明显。

蒙脱石能够吸附精料中的有害物质,并增加精料在胃肠道内的滞留时间,使其有足够的时间与胃液和胃肠道中的消化酶充分接触,从而促进精料的消化和吸收。

同时,蒙脱石还能够与胃液中的消化酶发生作用,增加其活性,进一步促进泌乳奶牛的消化过程。

4. 蒙脱石对泌乳奶牛瘤胃微生物区系的影响瘤胃微生物区系对泌乳奶牛的消化和营养吸收起着重要的作用。

实验证明,适量添加蒙脱石可以调节泌乳奶牛瘤胃微生物区系的结构和功能,使其更加稳定和有益。

蒙脱石能够吸附瘤胃中的有害微生物,如产气菌和革兰氏阴性菌,从而减少其数量和危害,降低泌乳奶牛患瘤胃疾病的风险。

如何管理好奶牛瘤胃产奶量提高一吨所带来的利润远比奶价提高一毛实际很多——甄玉国“不挣钱”可以说是现在奶牛场讨论的关键词之一,有的牛场说,牛场之所以不挣钱是因为奶价太低,对于这一点,奶牛场应该审视一下自己的牧场。

如果中国奶业的问题只在于奶价问题的话,那问题也没那么难解决!问题并没有那么简单,我相信,产奶量提高一吨所带来的利润远比奶价提高一毛实际很多。

方向比努力更重要。

现在生产水平比较低下、问题比较多的牧场,奶牛的生产肯定偏离了正常轨道。

饲养管理三条线:产奶量、采食量、体况奶牛的饲养管理离不开这三条线,正常的泌乳曲线见下图,你可以利用牧场的产奶记录绘一下曲线,看一下与正常曲线的区别,如果区别不大,说明你们牧场管理得很好。

图中蓝色虚线是非正常的泌乳曲线。

图1 理想产奶周期与非正常产奶周期的比较紫色实线则代表正常的采食量的曲线,很多牧场的采食量并不是这样的曲线。

还有体况变化曲线,这些都是奶牛应该有的正常节律,无论是产量的变化,采食量的变化,体况的变化,按照这样的节律才是正常的。

在泌乳初期,奶牛产量所需要的营养与进食的营养是不匹配的,奶牛处于能量不平衡状态,体况一定会下降,因为动用了一定的体膘去产奶。

泌乳高峰期以后,采食量逐渐赶上来,那么营养会过量,体况会逐渐恢复,形成一个循环。

图中的蓝色虚线是500天左右泌乳天数的奶牛的非正常泌乳曲线,很多奶牛是处于正常泌乳曲线和非正常泌乳曲线的中间状态,产奶量相差不止一吨。

奶牛产后两个月左右会同时面临泌乳高峰期、维持体况、解决繁殖这三大障碍:很多牧场的奶牛高峰上不去、高峰期维持不住(体况很差)、泌乳期拉长(繁殖障碍)都是这三大障碍问题的体现。

这三个障碍完全可以通过管理得以解决。

产后两个月后,奶牛正常的体况在2.75左右,如果此时体况已经下降到2以下,那肯定会影响正常的繁殖,发情、配种时间往后延迟,直到体况恢复了,才能配上种。

再加上产奶高峰往前移,还有胎衣不下,子宫内膜炎等一些产道疾病,奶牛的整个生产节律会与正常的节律有很大的差别,这样的牧场是不可能挣钱的。

奶牛的主要疾病及防治方法

奶牛作为重要的经济动物,其健康问题直接关系到养殖业的发展和奶制品的质量。

下面我们将介绍奶牛的主要疾病及防治方法。

一、乳房疾病

1. 乳腺炎:乳腺炎是奶牛常见的乳房疾病。

主要病因是细菌感染,引起乳腺组织发炎。

防治方法包括保持乳房清洁卫生、定期进行乳腺保健、规范饲养管理以及使用符合规定的抗生素治疗等。

2. 乳房肿瘤:乳房肿瘤在奶牛中较为常见,其中以乳腺腺瘤、硬化纤维瘤、脓肿等为主。

防治方法主要是做好防疫工作、保持乳房清洁卫生、规范饲养管理以及及时治疗等。

二、消化系统疾病

1. 瘤胃发酵失调:瘤胃是奶牛消化系统中最重要的部位,如果瘤胃发酵失调,会导致奶牛食欲下降、拉稀等。

防治方法包括加强瘤胃发酵调节、保持饲喂规律以及给予合理的饲料等。

2. 肠道病:奶牛肠道病主要是由细菌感染引起的,防治方法包括加强卫生管理、控制饲料中细菌含量以及预防应激等。

2. 鼻炎:鼻炎主要是由病毒感染引起的,防治方法包括加强卫生管理、合理饲养管理、对发病牛鼻腔进行适时清洁治疗等。

四、泌尿生殖系统疾病

2. 产后瘤:奶牛在产后容易患上产后瘤,防治方法包括加强产后减肥、规律饲养管理、适量补充维生素等。

总之,奶牛疾病的防治离不开健康管理和规范饲养,只有加强检查、科学喂养、加强卫生消毒以及及时治疗疾病,才能够使奶牛健康生产,保障奶制品的质量和安全。

不同脂肪对奶牛瘤胃发酵和产奶性能的影响的开题报告一、研究背景和意义奶牛瘤胃是奶牛体内进行发酵的主要场所,而脂肪作为奶牛体内的一种重要能源,对奶牛瘤胃的发酵和产奶性能有着重要的影响。

不同类型的脂肪对奶牛瘤胃发酵和产奶性能的影响尚需进一步研究。

二、研究目的本研究旨在探究不同脂肪对奶牛瘤胃发酵和产奶性能的影响,为优化奶牛饲料配方提供科学依据。

三、研究内容和方法本研究将采用大麦、玉米、豌豆和豆油等不同类型的脂肪作为研究对象,将其添加到奶牛饲料中,通过对奶牛的饮食和生产情况进行监测和分析,探究不同脂肪对奶牛瘤胃发酵和产奶性能的影响。

具体研究内容和方法如下:(1)研究对象选择:选择30头泌乳期奶牛作为研究对象。

(2)饲料配方设计:将上述不同类型的脂肪按一定的比例添加到奶牛饲料中,设计不同的饲料组合。

(3)监测指标的选取:监测奶牛的饮食习惯、饲料消耗量、奶量、乳脂肪和蛋白质含量等指标,以及瘤胃发酵产物的pH值、挥发脂肪酸含量等指标。

(4)数据统计与分析:采集监测数据,并采用SPSS等统计软件对数据进行分析和处理。

四、预期研究结果本研究的预期结果包括以下几个方面:(1)不同脂肪对奶牛瘤胃发酵的影响:不同类型的脂肪对奶牛瘤胃发酵的影响可能存在差异,本研究将探究不同脂肪对奶牛瘤胃发酵产物的pH值、挥发脂肪酸含量等指标的影响。

(2)不同脂肪对奶牛产奶性能的影响:本研究还将探究不同脂肪对奶牛的奶量、乳脂肪和蛋白质含量等指标的影响。

(3)为优化奶牛饲料配方提供科学依据:本研究的结果将为优化奶牛饲料配方提供科学依据,有助于提高奶牛产奶性能和生产效益。

五、可能存在的问题和解决办法本研究可能存在的问题主要包括:(1)饲料成分的差异:因为本研究中将采用不同类型的脂肪,而不同脂肪的营养成分可能存在差异,可能会影响最终的研究结果。

解决办法:对饲料成分进行详细分析和比较,着重分析不同脂肪的营养成分差异,并在研究设计和分析中加以考虑。

(2)动物个体差异:由于每头奶牛的生长环境、健康状况等因素都存在差异,可能会影响最终的研究结果。