园冶解读之掇山篇

- 格式:pptx

- 大小:12.72 MB

- 文档页数:37

![开天人作《园冶》读后感-----期末论文[最终定稿]](https://uimg.taocdn.com/a80d7138a66e58fafab069dc5022aaea988f414a.webp)

开天人作《园冶》读后感-----期末论文[最终定稿]第一篇:开天人作《园冶》读后感-----期末论文天开人作----------《园冶》心得《园冶》,中国古代第一部造园专著,为明代造园家计成所著。

《园冶》以一种诗化形态表述造园理念及造园技术,因而人们难于发现其理论性内涵。

后经陈植等人整理才能呈现如今方便后人学习的著作。

此书全面总结了古代丰富的造园经验,并第一次提出了“虽由人作,宛自天开”的造园理论,被后世沿为造园之标准。

对于今日的园林业而言亦有很高的参考学习价值。

诗在我看来,园冶与其说是一部造园艺术理论专著,倒不如说是计成其人的文人情感及个人价值观的写照,书中字里行间流露着他对营园游园的情感体会。

但他决不是一般舞文弄墨、故弄玄虚的俗士,这一点对理解《园冶》至关重要。

纵观全书,除却门窗、墙垣、装折等章节的严谨细致介绍略显枯燥的工匠之气,其余文章都仿佛出自一位诗人文者之手。

其言辞时而清新淡雅(“移竹当窗,分梨为院;溶溶月色,瑟瑟风声;静扰一榻琴书,动涵半轮秋水”),时而意味深情(少系杖头,招携邻曲。

恍来临月美人,却卧雪庐高士),时而洒脱倜傥(“少以绘名,性好搜奇”“别有小筑,片山斗室,予胸中所蕴奇,亦觉发抒略尽,益复自喜”)。

想必有着这般性情的人所营之园也似他的文采般感染人。

曾有一位造园大师说过,想要成为一个成功的景园设计者,首先要成为一个诗人。

我理解为,即使没有诗人般的文笔,也要有诗人般的情怀,怀着浪漫的美好的心情去设计去营造具有自己独特风格的园林,让游人的心灵体会到不同于其他园林的感受。

然而,时至今日,怀有诗人情怀的造园者有多少?而能与造园者心灵鸣合的游者又有多少?全球化的大背景下,各方文化入侵导致中华民族自身文化渐渐流失。

面对世界范围的竞争,我们怎样取胜?一方面我们需要不断创新,另一方面不要忘记这样一句话:民族的才是大众的,才是世界的。

盲目跟风而丧失自己的优势最后只能变得不伦不类。

画《园冶》中自始至终贯穿着“虽由人作,宛自天开”的思想。

《园冶》《长物志》《闲情偶寄》论选石的异同《园冶》《长物志》和《闲情偶寄》是中国古代论述造园的著作中最为重要的三部。

《园冶》是明计成所著,现存唯一的中国古代造园专著。

《园冶》中对造园提出的“虽由人作,宛自天开”的立意境界,时至今日,仍是造园者们孜孜以求的目标。

《长物志》为明文震亨所作,陈植先生曾评价其为:“《长物志》为我国古代造园文献中除《园冶》而外的有数名著。

”《闲情偶寄》为清李渔所作,李渔曾说:“独《闲情偶寄》一书,其新人耳目,较他刻为尤甚。

”中国园林以山水园林著称,掇山在造园中占据着非常重要的地位。

而选石是掇山的基础,山石075宝藏 2017·第12期·Copyright©博看网 . All Rights Reserved.材料的选择对于园林掇山有很大影响。

《园冶》的《选石》篇、《长物志》中《卷三·水石》、《闲情偶寄》中《居室部》均对选石有论述。

1.《园冶》中对选石的论述《园冶》对园林中15种常用石材进行了归类。

计成在选石上是从石头的“质”“色”以及“态”出发来对众多的石材进行归类。

计成提倡利用石材的特点来掇山,因地制宜地选择石材,反对为了名石而舍近图远。

计成虽没有在选石上推崇某一石材,但是就用途而言,石材在适用性上有优劣之分。

就选石而言,计成认为“夫葺园圃假山,处处有好事,处处有石块,但不得其人”,即没有不好的石,只有不善置石的人。

2.《长物志》中对选石的论述《长物志·品石篇》开篇即言“石以灵璧为上,英石次之”,首推灵璧石与英石。

文震亨提倡“宁古无时,宁朴无巧,宁俭无俗”。

《长物志》中的选石,除石材本身的“质”“态”“色”之外,还关注“声”。

相较《园冶》中所列举的石材,《长物志》所列举的石大多是适合文人雅士置于几案之上作陶冶情操、明志之用。

3.《闲情偶寄》中对选石的论述《闲情偶寄·居室部》从掇山出发,于假山的构成及其所需的石材来说选石,且较之其他二部著作,重点在如何叠山置石。

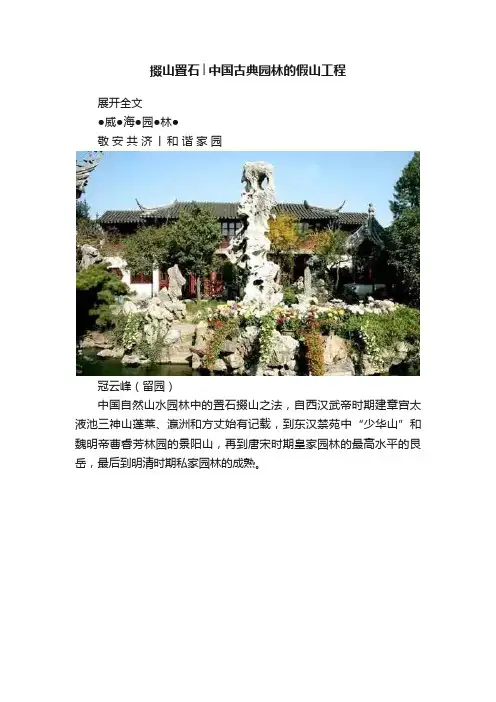

掇山置石│中国古典园林的假山工程展开全文●威●海●园●林●敬安共济│ 和谐家园冠云峰(留园)中国自然山水园林中的置石掇山之法,自西汉武帝时期建章宫太液池三神山蓬莱、瀛洲和方丈始有记载,到东汉禁苑中“少华山”和魏明帝曹睿芳林园的景阳山,再到唐宋时期皇家园林的最高水平的艮岳,最后到明清时期私家园林的成熟。

西汉武帝建章宫平面图中国自然山水园的置石掇山由历代文人和匠师的共同努力,从理论到实践都积累了丰富的经验,对山崖、洞谷、山脚、山顶等形象和各种岩石的组合,以及土石结合的特征融会贯通,创造出雄奇、峭拔、幽远、平远的意境。

展开剩余97%西湖一池三山1.假山石的品类我国幅员辽阔,南北地质差异大,这就为置石掇山提供了优秀的物质条件。

宋代杜绾的《云石林谱》收录石种就有116种之多,明代林有麟的《素园石谱》中也有百余种石材,这些大多数属于盆玩石,不一定适合于掇山。

而明代造园大师计成的《园冶》收录的15种山石,其中大多数可以用来堆山。

根据产地(如太湖石)、色彩(如青石、黄石)或形象(如象皮石)等来命名。

接下来就根据这几个方面介绍一下常见造园用石的品类。

①太湖石右图为冠云峰(留园)太湖石因为出产于太湖一带而得名,在江南私家园林中运用非常普遍,也是历史上开发较早的一类山石。

太湖石是一种经过熔融的石灰岩,石质坚而脆,扣之有微声。

由于风浪和地下水的熔融作用,石面上勾缝坳坎,纹理纵横。

好的太湖石有大小不同、变化丰富的窝或洞,有时窝洞相套,疏密相通,很自然地形成沟、缝、穴、洞,玲珑剔透,蔚为奇观。

玉玲珑(豫园)太湖石水中和土中皆有所产。

水中的太湖石色泽于浅灰中露白,比较丰润、光洁,也有青灰色的,具有较大的皴纹与又少又细的皴摺;产于土中的湖石于灰色中带青灰,性质比较枯涩而少有光泽,遍多细纹,像大象的皮肤一样。

岘山石(镇江)和太湖石相近的还有宜兴石、南京附近的龙潭石和青龙山石、济南仲宫石、镇江岘山石等。

②房山石北太湖石(山东费县)房山石产于北京房山一带的山上,因而得名。

园冶注释·计成卷一:本卷包含了兴造论、园说以及相地、立基、屋宇、列架、装折几大部分。

兴造论强调了“因、借、体、宜”原则的重要性;园说,全书的总论,阐述了园林用地、景物设计、审美情趣等造园理论;相地,分别对六种不同的园基类型提出了具体的布局设计的要求;立基,论述了园林中房舍与景区基础总体布局的关系;屋宇,涵盖了园林中所有的房舍建筑形式;列架,描述了园林屋宇建筑的屋梁构架形式,强调绘制平面结构图的重要性;装折,不仅包含了现代的“装饰”含义,还包含了园林屋宇内外空间结构的布局安排。

兴造论:世人兴造建筑,都是以工匠为主,难道没有听说过“三分工匠七分主人”这句谚语吗?这里所说的“主人”并不是指园林主人,而是指主持造园的人。

古时鲁班有灵巧匠心,陆云有精湛技艺,他们岂只是操持斧锯做工的匠人?如果工匠只以精雕细刻为技巧,以接图组装建造构架为精湛,一根屋梁一根柱子的定规都不可以更改,那么用“没有心窍的人”来称呼他们,非常准确。

所以凡是建筑工程,必须先考察选择地形位置以确立地基,然后确定建筑的开间和进数;测量地形地基的宽窄,根据地形的曲直合理安排方整的庭院,这就在于工程的主持者能够得体合宜地设计,既不可拘泥于形制只顾“得体”,也不可不顾法式只追求“合宜”。

假如地形不规整,可根据地形进行合理设计布局,何必非要求其方正整齐呢?其屋架何必拘泥于三间或五间的定制,非要建造多少进不可呢?哪怕是半间的披厦,只要自然高雅就行。

这就是所说的“主人的七分”之意。

但园林建造的主持者,其作用还必须占到十分之九,而工匠的作用至占十分之一,这是为何呢?因为园林讲求因地制宜、互相借助的巧妙,讲求布局得体、分寸合宜的精髓,这不是工匠的水平可以做到的,也不是园主凭自己的主观意愿所能够实现的,必须依靠得当的主持者,掌管这个重要位置,才能起到事半功倍的作用。

所谓“因”,就是说要依随地势的高低错落、地形的端正方直碍眼的树木可剪掉一些枝桠,涌泉的流水则可引导它向石头上流注,各处经典互相借助资衬;适合建亭台的地方就建造亭台,适合建楼榭的地方则建造楼榭,园林内的路径不妨偏僻而蜿蜒曲折,意在曲折自然而致深。

《园冶》与《作庭记》:中日古典造园书之比较日本园林艺术史上有两次大规模的“汉风东渐”:一次从飞鸟时代一直延续到奈良时代(公元538~794年)吸收中国隋唐建筑形式,一次是镰仓时代(公元1185~1333年)引入宋代的园林艺术。

这两者之间的平安时代,为日本古典文化的黄金时期,也是其本土文化“和风”最终形成的时代。

《作庭记》成书于平安时代,是作者橘俊纲在多年见闻的园事日记基础上编撰而成,也是东亚地区最早的一部造园书,在日本有“国宝”[1]之称,可以被视为日本本土造园技术的大成。

《园冶》,明末学人计成所著,是中国造园史上最为成功的理论专著。

与《作庭记》在年代上相差约600年。

虽然时隔迢遥,《园冶》和《作庭记》作为中日古代最为杰出的造园著作,影响都泽披后世,形成独特的造园思想和审美情趣。

本文拟从比较两部著作相似处入手,分析日本枯山水的独特所在,以期一窥中日园林艺术的异同。

一、《园冶》与《作庭记》的山水之趣世界造园体系可大分为西亚、欧洲及东亚三大体系。

东亚造园体系是以中国文化为主干的东亚汉文化的一个组成部分,其总体特征是以中国造园体系为渊源,以自然式风景园为基本形式和风格。

1.“宛自天开”与“师法自然”中国园林与山水画同源同理。

魏晋时期山水画和山水诗的发展,促进同时代园林意趣的形成。

书画家王维就经营过“辋水沦涟,与月上下”的辋川别业。

唐宋以降,很多园林往往由画家设计,宋徽宗赵佶书画传世,亲自主持皇家名园艮岳园的修筑。

《园冶》作者计成在《自序》开篇就称“最喜关仝、荆浩笔意”,而文人山水画的特点也贯穿于《园冶》的山水篇。

计成既是园林艺术理论家,又有躬身亲为的能力。

他少年即以绘画知名,《自序》中尚有一段,可看出他对园林设计的书画性要求。

他的朋友吴玄想按照司马光的“独乐园”建造自家园林,并就此请教计成。

计成在相地之后认为“此制不第宜掇石而高,且宜搜土而下,令乔木参差山腰,蟠根嵌石,宛若画意”,落成后被主人誉为“独收江南之胜”。

园林景观掇山置石的设计手法在园林空间中,山石是联络景物组织空间不可缺少的中间介质,叠石造山对园林环境的艺术效果起着重要作用,不但作为建筑庭院或是景区空间的点缀物,而且在园林中常作为主体,成为景区的中心景象。

1、山水结合共同形成组群山石是园林的骨架,水是园林的血液,两套系统关系密切,只有山水关系处理极佳的园林才能称之为历史名园。

北方名园颐和园由万寿山和昆明湖组成,是一座半人工的自然山水庭园。

颐和园的万寿山从金元到清代建清漪园以前一直未能成为风景名胜,其原因一个是山自身条件,一个就是山与湖的位置,十里平坦的湖面是东西短而南北狭长的水面,东面只到圆静寺,寺右即瓮山的西半部,寺左即瓮山东半部,是一片田畴,显然山与湖尚缺乏整体的有机联系。

通过水面山体的改造,使原来的万寿山半面临水变为全面对湖,并将湖水沿万寿山西北麓延伸,呈趋于环抱之势,构成"秀水明山抱复回,风流文采胜蓬莱"的佳境。

2、充分运用园内外自然景观以期混假于真中国传统园林中的假山,虽是假的,却贵在假中有真,因此,堆石堆山时,应以美的"真山形"为仿效对象,这样的假山就达到了"俨然佳山"的效果。

计成的《园冶》中也提到,只有做到"胸中有丘壑",掇石叠山才能"做假成真",使假山具有真山的形态和气韵,使人"莫知山假",感到"似有野致",如同自然原生态之美。

计成的这类观点,早已成为园林美学的生态品评标准。

3、注重"三远"做到步移景异三远即高远,自山下而仰山巅;深远,自山前而窥山后;平远,自近山而望远山。

掇山在处理主次关系时,必须结合"三远"理论来安排。

成功的山石景观应做出近看如此,远看又如此,每远每异,山正面如此,侧面又如此,背面又如此。

每看每异才能做到山形步步移,山体面面观。

4、寓情于山石抒发胸中情感假山与置石的设置与造景密不可分,它们的作用也因园林各要求的不同而有所变化。

营造之法与园林之式——从阚铎“掇山有法无式”论说起王劲韬【摘要】法式之论,上古有之.《尚书舜典》记载舜之时,即以垂为共工,语及造物之巧设与自然和谐法;宋李仲明作《营造法式》开篇即言明“櫼栌拱柱相支,规矩准绳先治”的根本立场,因之“斫轮之手,巧或失真”,故而“考阅旧章,稽参众智”,由此开启法式并举的先例.计成为《园冶》,“存式百状”,唯独于掇山,不列一式,由此开造园掇山有法无式之端绪.本文即以《园冶》、《识语》诸文本及明末历史语境为依据,探讨营造之法与园林之式,兼涉《园冶》所论之“体、宜、因、借”和“规矩”、“国能”之说.【期刊名称】《西部人居环境学刊》【年(卷),期】2017(032)002【总页数】4页(P23-26)【关键词】法与式;李仲明;阚铎;《园冶识语》【作者】王劲韬【作者单位】西安建筑科技大学建筑学院【正文语种】中文【中图分类】U491.1+2法式之论,前世议者颇多。

古人常谓“法式并举”,旨在强调一法贯通、多样发展的标准化做法,此例于中国古代建筑之营造尤为关键。

依据统一范式、标准化结构和材料度量体系(如宋式《营造》之材分制和清代《工程做法》之斗口制),中国古都如隋代大兴城、后周汴京城皆取得过营造周期最短、风格质量最统一且可大量复制等多项世界之最。

相比之下,西方古典之希腊、罗马,中世纪之西亚、河中诸国都的营造皆难以望其项背。

但统一的标准、原则或曰营造之法如何避免与创作的自由、风格的发展发生冲突?其中有一个“度”,即法度与再创造、变化与根本风格的平衡问题,建筑于此强调尤多。

广义体系下的营造学在西方通称为“archi-tecture”。

archi一词源自希腊语arkhi,意为主要、首要,于中国营造则可称为法、原则等,或是营造匠人与工官的思想、情怀等;tect源于希腊语tekton,原意为创作、技术、木匠;arkitekton为建造大师、“大匠”之谓,拉丁语则为architectus,同样指哲匠,造物之技能谓之tect。

园冶目录《园冶》,中国古代造园专著,也是中国第一本园林艺术理论的专著。

明末造园家计成著,崇祯四年(公元1631年)成稿,崇祯七年刊行。

全书共3卷,附图235幅。

主要内容为园说和兴造论两部分。

其中园说又分为相地、立基、屋宇、装折、门窗、墙垣、铺地、掇山、选石、借景10篇。

该书首先阐述了作者造园的观点,次而详细地记述了如何相地、立基、铺地、掇山、选石,并绘制了两百余幅造墙、铺地、造门窗等的图案。

书中既有实践的总结,也有他对园林艺术独创的见解和精辟的论述,并有园林建筑的插图二百三十五张。

《园冶》是计成将园林创作实践总结提高到理论的专著,全书论述了宅园、别墅营建的原理和具体手法,反映了中国古代造园的成就,总结了造园经验,是一部研究古代园林的重要著作,为后世的园林建造提供了理论框架以及可供模仿的范本。

同时,《园冶》采用以“骈四骊六”为其特征的骈体文,在文学上也有其一定的地位。

编辑本段《园冶》作者简介计成,字无否,江苏苏州吴江县人,生于明万历十年(公元1582年)。

他不仅能以画意造园,而且也能诗善画,他主持建造了三处当时著名的园林—常州吴玄的东帝园、仪征汪士衡的嘉园和扬州郑元勋的影园。

编辑本段《园冶》主要内容和精髓《园冶》共三卷,第一卷卷首冠以《兴造论》和《园说》,是全书的纲领和立论所在,即造园的思想和原则。

《兴造论》突出强调“因、借、体、宜”原则的重要性,《园说》阐明园林用地、景物设计与审美情趣。

后有相地、立基、屋宇、装折、门窗、墙垣、铺地、掇山、选石、借景十篇。

在十篇的论述中,相地、立基、铺地、掇山、选石、借景篇是专门论述造园艺术的理论,也是全书的精华所在。

特别是相地、掇山、借景更是该书精华的精华,而屋宇、装折、窗、墙垣则着重建筑艺术的具体论述。

《园冶》一书的精髓,可归纳为“虽由人作,宛自天开”,“巧于因借,精在体宜”两句话。

这两句话的精神贯穿于全书。

〖虽由人作,宛自天开〗“虽由人作,宛自天开”,说明造园所要达到的意境和艺术效果。

论《园冶》中水景设计理法武静(武汉大学城市设计学院,湖北武汉430072)摘要:《园冶》理论作为中国古典园林的精髓,涉及多种“水景”设计理法。

本文将通过对《园冶》中“水景”设计理法的相关论述整理,分析《园冶》造园中的水景构成要素、水体形态和空间结构布局的特点,挖掘出“水景”设计理法的审美特征与艺术风格。

结合《园冶》中“虽由人作,宛自天开”的造园思想,对《园冶》水景设计理法进行归纳与总结,并通过总结,阐述其对现代中国风景园林水景设计方法的影响及意义。

关键词:园冶;水景;设计理法;风景园林[中图分类号] TU984.113 [文献标识码] ADiscussion on Design Approaches of Water Landscape in Yuan YeWu Jing(School of Urban Design, Wuhan University, Wuhan Hubei 430072, China)Abstract: As the essence of ancient Chinese landscape architecture, the theory from Yuan Ye (Craft of Gardens) involves various design approaches of water landscape. This paper tries to show and discuss these design approaches of water landscape referred in the book Yuan Ye. By analyzing the constituent elements, the shape of water body, and characteristics of space structure, the paper also focuses on the aesthetic characteristics and styles in art. Based on the combination of the idea “the garden created by the human hand should appear as if created by heaven”, this paper will summarize these design approaches in Yuan Ye. At the same time, the impact and significance of these design approaches of water landscape will be presented upon modern Chinese landscape architecture.Key words: Yuan Ye; water landscape; design approach; landscape architecture明末计成所著的《园冶》是中国首部造园景观美学理论著作,也是中国古典园林的精髓。

计成《园冶》原文【自序】不佞少以绘名,性好搜奇,最喜关仝、荆浩笔意,每宗之。

游燕及楚,中岁归吴(江苏),择居润州。

环润皆佳山水,润之好事者,取石巧者置竹木间为假山,予偶观之,为发一笑。

或问曰:“何笑?”予曰:“世所闻有真斯有假,胡不假真山形,而假迎勾芒者之拳磊乎?”或曰:“君能之乎?”遂偶为成“壁”,睹观者俱称:“俨然佳山也。

”遂播名于远近。

适晋陵方伯吴又于公闻而招之。

公得基于城东,乃元朝温相故园,仅十五亩。

公示予曰:“斯十亩为宅,余五亩,可效司马温公‘独乐’制。

”予观其基形最高,而穷其源最深,乔木参天,虬枝拂地。

予曰:“此制不第宜掇石而高,且宜搜土而下,令乔木参差山腰,蟠根嵌石,宛若画意;依水而上,构亭台错落池面,篆壑飞廊,想出意外。

”落成,公喜曰:“从进而出,计步仅四百,自得谓江南之胜,惟吾独收矣。

”别有小筑,片山斗室,予胸中所蕴奇,亦觉发抒略尽,益复自喜。

时汪士衡中翰,延予銮江西筑,似为合志,与又于公所构,并骋南北江焉。

暇草式所制,名《园牧》尔。

姑孰曹元甫先生游于兹,主人皆予盘桓信宿。

先生称赞不已,以为荆关之绘也,何能成于笔底?予遂出其式视先生。

先生曰:“斯千古未闻见者,何以云‘牧’?斯乃君之开辟,改之曰‘冶’可矣。

”时崇祯辛未之秋杪否道人暇于扈冶堂中题。

园冶卷一【兴造论】世之兴造,专主鸠匠,独不闻三分匠、七分主人之谚乎?非主人也,能主之人也。

古公输巧,陆云精艺,其人岂执斧斤者哉?若匠惟雕镂是巧,排架是精,一梁一柱,定不可移,俗以“无窍之人”呼之,其确也。

故凡造作,必先相地立基,然后定其间进,量其广狭,随曲合方,是在主者,能妙于得体合宜,未可拘率。

假如基地偏缺,邻嵌何必欲求其齐,其屋架何必拘三、五间,为进多少?半间一广,自然雅称,斯所谓“主人之七分”也。

第园筑之主,犹须什九,而用匠什一,何也?园林巧于“因”、“借”,精在“体”、“宜”,愈非匠作可为,亦非主人所能自主者,须求得人,当要节用。

园冶相关的论述题1. 论述《园冶》在中国园林史上的地位和影响。

答案:《园冶》是中国园林史上第一部艺术理论专著,标志着中国园林艺术进入了一个成熟阶段。

该书作者计成总结了明末江南私家园林的规划、设计、施工等方面的经验,形成了一套完整的造园理论体系。

书中强调“虽由人作,宛自天开”的造园意境,倡导园林应与自然和谐共生,对中国园林艺术的发展产生了深远的影响。

后世园林艺术家们纷纷借鉴 《园冶》的理论和方法,创造出无数美丽的园林景观,使中国园林艺术在世界范围内享有盛誉。

2. 分析《园冶》中“掇山、理水”的艺术手法。

答案:《园冶》中“掇山、理水”的艺术手法是中国园林的核心要素之一。

掇山是指运用各种石头搭建山体,创造出起伏变化的山林景观。

理水则是指对水体进行合理布局,营造出优美的水景。

这两种手法在 《园冶》中有着详细的论述。

作者强调山水相依,认为山是园林的骨架,水是园林的灵魂。

在掇山理水的过程中,要注重山水关系的和谐,以达到“巧于因借,精在体宜”的境界。

通过掇山理水的手法,园林艺术家们创造出变化无穷的山水景观,使园林成为人们栖息身心的理想之地。

3. 探讨《园冶》中关于园林建筑的论述对现代园林设计的启示。

答案:《园冶》中关于园林建筑的论述对现代园林设计具有重要的启示作用。

首先,《园冶》强调园林建筑与自然的融合,提倡“借景生情”,这提示现代园林设计师在设计过程中要充分考虑自然环境的因素,实现人与自然和谐共生。

其次,《园冶》提倡园林建筑要符合“宜人性”,注重功能与美学的结合,这为现代园林设计提供了人文关怀的重要思路。

最后,《园冶》中丰富的建筑形式和构造技巧,如门窗、栏杆、墙垣等,为现代园林设计师提供了丰富的创意灵感。

总之,《园冶》中的园林建筑论述对现代园林设计具有重要的借鉴意义。

4. 比较《园冶》与西方园林艺术的异同。

答案:《园冶》与西方园林艺术在某些方面有相似之处,但在风格、理念等方面存在明显差异。

相同之处在于,两者都注重自然与人文的结合,追求美与和谐。

园冶兴造论世之兴造,专主鸠匠,独不闻三分匠、七分主人之谚乎?非主人也,能主之人也。

古公输巧,陆云精艺,其人岂执斧斤者耶?若匠唯雕镂是巧,排架是精,一架一柱,定不可移,俗以“无窍之人”呼之,甚确也。

故凡造作,必先相地立基,然后定其间进,量其广狭,随曲合方,是在主者,能妙于得体合宜,未可拘牵。

假如基地偏缺,邻嵌何必欲求其齐,其屋架何必拘三、五间,为进多少?半间一广,自然雅称,斯所谓“主人之七分也”。

第园筑之主,犹须十九,而用匠十一,何也?园林巧于因借,精在体宜,愈非匠作可为,亦非主人所能自主者;须求得人,当要节用。

因者:随基势高下,体形之端正,碍木删桠,泉流石注,互相借资;宜亭斯亭,宜榭斯榭,不妨偏径,顿置婉转,斯谓“精而合宜”者也。

借者,园虽别内外,得景则无拘远近,晴峦耸翠,绀宇凌空;极目所至,俗则屏之,嘉则收之,不分町重,尽为烟景,斯所谓“巧而得体”者也。

体宜因借,匪得其人,兼之惜费,则前工并弃,即有后起之输、云,何传於世?予亦恐浸失其源,聊绘式於后,为好事者公焉园冶·园说凡结林园,无分村郭,地偏为胜,开林择剪蓬蒿;景到随机,在涧共修兰芷。

径缘三益,业拟千秋,园墙隐约於萝间,架屋蜿蜒於木末。

山楼凭远,纵目皆然;竹坞寻幽,醉心即是。

轩楹高爽,窗户虚邻;纳千顷之汪洋,收四时之烂漫。

梧荫匝地,槐荫当庭;插柳沿堤,栽梅绕屋;结茅竹里,浚一派之长源;障景山屏,列千寻之耸翠,虽由人作,宛自天开。

刹宇隐环窗,仿佛片图小李;岩峦堆劈石,参差半壁大痴。

萧寺可以卜邻,梵音到耳;远峰偏宜借景,秀色堪餐。

紫气青霞,鹤声送来枕上;白苹红蓼,鸥盟同结矶边。

看山上个篮舆,问水拖条枥杖;斜飞堞雉,横跨长虹;不羡摩诘辋川,何数季伦金谷。

一湾仅於消夏,百亩岂为藏春;养鹿堪游,种鱼可捕。

凉亭浮白,冰调竹树风生;暖阁偎红,雪煮炉铛涛沸。

渴吻消尽,烦顿开除。

夜雨芭蕉,似杂鲛人之泣泪;晓风杨柳,若翻蛮女之纤腰。

移竹当窗,分梨为园;溶溶月色,瑟瑟风声;静扰一榻琴书,动涵半轮秋水。