2009年,是实施“十一五”规划的关键之年,也是进入新世纪以来我市经济发展最为困难、最具挑战性的一年,更是经受严峻考验并取得可喜成绩的一年。一年来,在市委、市政府的坚强领导下,全市人民以科学发展观为统领,坚持扩内需与稳外需相结合,保增长与调结构相结合,谋创新与促发展相结合,抓经济与重民生相结合,在一系列政策调控措施作用下,经济运行逐渐朝着积极方向转化,企稳回升态势进一步巩固,经济社会呈现和谐共进的良好发展局面。

一、综合

经济发展迈上新台阶。初步核算,全市实现生产总值(GDP)2102.12亿元,比上年增长17.3%。其中,第一产业增加值108.69亿元,增长6.2%;第二产业增加值1104.98亿元,增长22.5%;第三产业增加值888.45亿元,增长12.4%。三次产业结构由上年5.9:50.0:44.1调整为5.2:52.6:42.2。按常住人口计算,人均GDP达到41543元(折合6082美元),比上年增加5718元。

2009年地区生产总值

单位:亿元

指标绝对数比上年增长(%)生产总值2102.1217.3

第一产业108.69 6.2

第二产业1104.9822.5

工业840.4824.2

建筑业264.5015.9

第三产业888.4512.4

交通运输、仓储和邮政业103.897.1

批发和零售业190.8616.7

住宿和餐饮业28.5513.6

金融业115.8915.6

房地产业108.538.6

其他服务业340.7511.8

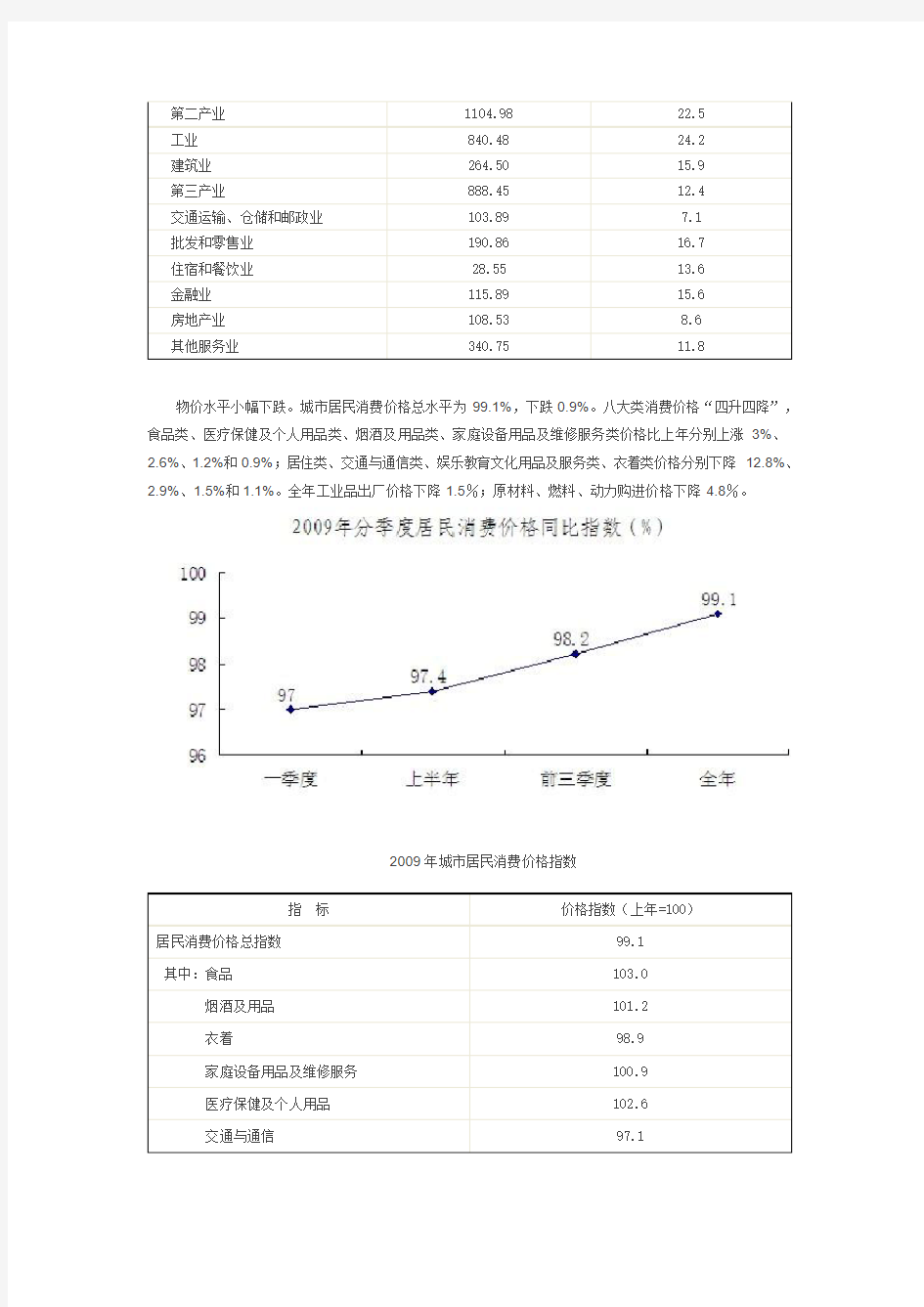

物价水平小幅下跌。城市居民消费价格总水平为99.1%,下跌0.9%。八大类消费价格“四升四降”,食品类、医疗保健及个人用品类、烟酒及用品类、家庭设备用品及维修服务类价格比上年分别上涨3%、2.6%、1.2%和0.9%;居住类、交通与通信类、娱乐教育文化用品及服务类、衣着类价格分别下降12.8%、2.9%、1.5%和1.1%。全年工业品出厂价格下降1.5%;原材料、燃料、动力购进价格下降4.8%。

2009年城市居民消费价格指数

指标价格指数(上年=100)

居民消费价格总指数99.1

其中:食品103.0

烟酒及用品101.2

衣着98.9

家庭设备用品及维修服务100.9

医疗保健及个人用品102.6

交通与通信97.1

娱乐教育文化用品及服务98.5

居住87.2

就业形势保持稳定。全年新增就业人数10.96万人,其中被企业(单位)吸纳就业人员8.87万人;失业人员再就业人数14.51万人,其中被企业(单位)吸纳就业人员8.31万人;下岗失业人员再就业2.97万人;“零就业家庭”援助项目提供就业岗位1485个;年末城镇登记失业率为4.05%。

二、农业

农业生产全面丰收。全市粮食播种面积278.36千公顷,与上年基本持平,产量190.4万吨,比上年增长2%,连续6年实现丰收。其中,夏粮播种面积56.93千公顷,产量29.3万吨;秋粮播种面积218千公顷,产量158.9万吨;早稻播种面积3.43千公顷,产量2.2万吨。全年油料、棉花、蔬菜播种面积分别为134.75、18.98和48.04千公顷,其中,油料、蔬菜分别比上年增长12%和6.6%,棉花下降6.4%;产量分别为31.73、1.89和99.88万吨,增长1.1%、1.2%和8.5%。

年末全市生猪存栏111.7万头,增长6.2%;出栏肉猪224.5万头,增长7.5%;出栏家禽1.19亿只,增长13.1%;禽蛋产量12.9万吨,增长9.5%;牛奶产量6.25万吨,增长45%;肉类产量36.82万吨,增长8.6%。水产品产量12.62万吨,增长15%。

全年农林牧渔业总产值185.79亿元,按可比价格计算增长6.5%。其中,农业产值88.31亿元,增长3.5%;林业产值4.17亿元,增长1.7%;牧业产值73.05亿元,增长9.7%;渔业产值16.33亿元,增长13.4%;农林牧渔业服务业产值3.93亿元,下降6.4%。

2009年主要农产品产量

单位:万吨

2009年规模以上工业增加值

单位:亿元

指标绝对数比上年增长(%)

规模以上工业767.5127.2

其中:轻工业314.9436.1重工业452.5722.0其中:国有企业87.8016.0集体企业7.1823.0

股份合作企业 3.9235.9

股份制企业461.9634.2

外商及港澳台投资企业198.3117.9

其他企业8.3528.1其中:国有控股企业283.1125.4

其中:大中型企业528.9623.3其中:国有84.316.2

重点行业支撑作用增强。全市33个工业行业中,有30个增加值实现增长。汽车、装备制造、家用电器、化工及橡胶轮胎、新材料、电子信息及软件、生物医药和食品及农副产品加工等八大产业共实现增加值530.27亿元,增长27.1%。其中,汽车、家用电器两大产业分别实现增加值84.67和147.96亿元,增长37.7%和58.7%;电冰箱、洗衣机、彩色电视机、空调器产量分别为1270.09、991.96、315.37和519.28

投资结构更趋优化。第一产业完成投资26.8亿元,比上年增长28.8%;第二产业771.13亿元,增长37.8%。第三产业1670.49亿元,增长32.8%,三次产业投资比例由上年的1.1:30.4:68.5调整为1.1:31.2:67.7。从行业看,工业投资752.20亿元,增长40.4%,其中八大产业投资400.76亿元,增长45.6%。第三产业投资中,房地产开发投资670.36亿元,增长18.5%,铁路运输业增长1.62倍,电信和其他信息传输服务业增长1.2倍,餐饮业增长1.08倍,居民服务和其他服务业增长1.07倍,卫生、社会保障和福利业增长1.08倍。

重点项目进展顺利。全年50万元以上施工项目4793个,比上年增加1359个。其中,新开工项目3532个,增加1390个。竣工项目3603个,同比增长1.23倍。“1346”项目累计投资721.86亿元,“861”项目投资765.03亿元。熔安动力首台机下线,海尔冰箱二期、格力电器一期等项目建成投产,京东方六代线、大陆轮胎一期、江汽两万辆客车基地、三洋机电产业园等开工建设更加有力保证了项目的扩张。

城市建设日新月异。全年完成市政基础设施投资261.71亿元,比上年增长14.3%。市政道路、桥梁等公共设施累计完成投资221.39亿元,同比增长10.8%。全年完成了801项城建工程,建成道路708.3公里、桥梁87座,完成污水管网建设长度335公里。南岗公路、疏港公路等城市出入口道路建成通车,长江西路、裕溪路、南北一号线等三座高架桥及轨道交通一号线试验段全面开工,合肥火车站改造、新桥国际机场建设顺利进行,畅通一环、改造二环等路桥工程加快推进。

五、国内贸易

消费市场繁荣活跃。全年实现社会消费品零售总额703.42亿元,比上年增长19.6%。分城乡看,城市消费市场实现零售额620.12亿元,增长19.1%;县及县以下零售额83.3亿元,增长22.9%。分行业看,批发零售业实现零售额614.47亿元,增长19.9%;住宿餐饮业零售额87.92亿元,增长17.2%。

限额以上批发零售业零售额中,建筑及装潢材料类比上年增长43.4%,汽车类增长36.1%,服装、鞋

帽、针纺织品类增长20.2%,粮油、食品、饮料、烟酒类增长20%,家用电器和音像器材类增长11.8%。全年新建万村千乡农村连锁店614家;备案家电下乡销售网点785个;举办中博会、农机展等各类会展132场。

六、对外经济和旅游

外贸形势逐渐好转。合肥地区进出口总额64.28亿美元,比上年下降16.6%,其中出口44.48亿美元,下降18.1%。

从出口商品类型看,机电产品、高新技术产品出口分别下降22.9%和26.7%。其中,橡胶轮胎、电冰箱、货运机动车辆等主要出口商品分别下降18.2%、20.6%和50%。全年对外经济合作新签合同额5.3亿美元,比上年下降57%,完成营业额12.2亿美元,比上年增长30%,外派劳务人员9641人,增长13%。

招商引资质量提高。全年新批外商投资企业59户,实际利用外资13亿美元,增长8.4%。其中,外商直接投资8.57亿美元,增长11%;工业实际利用外资5.86亿美元,增长34%。全年共有5家境外世界500强企业在我市注册了6家外商投资企业。

旅游业发展形势喜人。全年共接待国内外游客1731万人次,实现旅游总收入172.88亿元,分别比上年增长27.7%和30.5%。其中,接待入境游客20.03万人次,增长35.7%。全年成功创建紫蓬山森林公园、岱山湖风景区和三国新城遗址等3个国家4A级景区。

七、交通和邮电

交通运输能力增强。全年旅客运输量17317.21万人,比上年增长16.7%。其中,公路15044万人,增长16.8%;铁路2101.25万人,增长15.1%;民航171.96万人,增长28.5%。全年货物运输量15911.96万吨,比上年增长23%。其中,公路13665万吨,增长29%;铁路1075.93万吨,下降16.2%;民航1.31万吨,增长18.5%;水运1169.72万吨,增长10.8%。年末民用汽车保有量30.31万辆,比上年增长28.1%,其中轿车14.85万辆,增长39.6%。私人汽车保有量17.62万辆,增长41.8%,其中轿车11.42万辆,增长48.8%。

邮电通信业稳步发展。全年邮电业务收入100.25亿元,比上年增长25.3%。其中,电信业务收入96.16亿元,增长25.2%;邮政业务收入4.09亿元,增长26.6%。全市年末固定电话用户为159.56万户,比上年减少6.93万户。移动电话户数为308.11万户,增加39.63万户。基础电信运营企业计算机互联网用户数41.21万户,增长50.6%。

八、财政、金融和保险

财政实力进一步增强。全年完成财政收入341.91亿元,比上年增长13.5%。地方财政收入180.9亿

元,增长12.4%,其中税收收入154.34亿元,增长15.2%;实现增值税、营业税、耕地占用税和契税21.26、67.29和18.13亿元,分别增长27.6%、17.2%和3.5%。财政支出245.86亿元,增长18.7%。其中,一般公共服务支出25.36亿元,增长11%;教育支出30.05亿元,增长21.1%;社会保障和就业支出23.03亿元,增长10.5%;城乡社区服务支出64.57亿元,增长2.8%。为开发园区和乡镇工业聚集区2305家企业免收行政事业性费用3.59亿元。

金融信贷增长较快。年末全市金融机构人民币各项存款余额3735.31亿元,比年初增长38.2%。其中,企业存款1909.03亿元,增长45.9%;居民储蓄存款1031.81亿元,增长22.6%。金融机构人民币各项贷款余额3492.53亿元,比年初增长35.9%。其中,短期贷款952.13亿元,增长24.8%;中长期贷款2454.72亿元,增长42%。

保险业稳步发展。全市保险机构实现保费收入40.82亿元,比上年增长7.8%。其中,财产险保费收入12.33亿元,增长15.9%;人寿险保费收入28.5亿元,增长4.6%。全年各项赔款与给付支出14亿元,比上年下降27.7%。其中,财产险赔款与给付7.08亿元,下降5.1%;人寿险赔款与给付6.93亿元,下降41.8%。

九、教育和科技

教育事业全面发展。全市共有普通高等院校43所,比上年增加1所,普通本专科在校学生35.21万人,增加5.19万人,在校博士生和研究生2.61万人。普通中等专业学校32所,增加4所,在校学生7.81万人。职业中学45所,在校学生6.66万人。普通中学256所,在校学生32.02万人,其中初中21.01万人,高中11.01万人。小学730所,在校学生33.42万人。幼儿园415所,在园幼儿4.58万人。全市专任教师数6.31万人。其中,普通高等学校1.98万人,普通中学1.84万人,小学1.68万人。全年义务教育经费机制改革惠及学生52.47万人,其中市区20.34万人,农村32.13万人。

高新产业生机勃勃。全市高新技术企业完成产值1445亿元,其中新增高新技术企业109家。全年完成农业新技术试验示范科研项目30项;实现专利授权2304件,比上年增长95.9%。强化产学研合作机制,全市产学研战略联盟14个,工程技术研究中心36家;中国风险投资研究院合肥分院、安徽股权交易所挂牌,各类风险投资公司发展到20家。安科生物成为全省首家创业板上市企业。

十、文化、卫生和体育

文化事业亮点纷呈。举办“新春文化庙会”等大型文化活动,组织《庐州放歌》百场文艺下基层、“平安合肥”法制宣传进社区等专业文艺演出,涌现出《庐韵三章》、《今天是你的生日》等一批优秀庐剧和歌舞类优秀作品。全年三县建设乡镇综合文化站10所,农家书屋207个;数字电视整体转换43万户,广播电视综合覆盖率100%。年末全市图书馆图书藏有量371.8万册,增长20.8%。

卫生事业统筹推进。年末全市共有卫生机构793个(含村卫生室、科研院校和计生服务站),其中医

院、卫生院223个,社区卫生服务机构199个;卫生机构床位数2.59万张,其中医院、卫生院2.55万张。全市专业卫生技术人员3万人,其中执业医师9215人、注册护士11951人。每千人拥有医院床位数5.2张、拥有卫生技术人员6.1人。婴儿死亡率7.06‰,产妇住院分娩率99.4%,新农合参合率为97.54%。

体育事业欣欣向荣。在全国第十一届运动会中,我市共输送运动健儿41名,其中35人获得决赛资格。以备战省第十二届运动会为重点,筹备第四届全国体育大会为契机,广泛开展全民健身运动。全年主办和承办了合肥市第49届新年健身走活动,第二届农民篮球赛,万人长跑赛,全国第十一届运动会火炬传递活动,明日之星棋类比赛等,直接参与活动人数达17万多。圆满完成了34个农民体育健身工程场地建设任务。全年体育彩票销售额达3.15亿元,再创历史新高。

十一、人口、人民生活和社会保障

人口总量平稳增长。年末户籍总人口491.43万人,比上年增加4.69万人。其中,市区人口208.58

万人,增长2.5%;非农业人口213.7万人,增长1.8%。全年出生人口50036人,出生率10.2‰,比上年下降0.4个千分点;死亡人口16050人,死亡率3.3‰,下降0.4个千分点;人口自然增长率6.9‰,与上年持平。年末常住人口510万人,增加9万人。城镇化率64.1%,比上年提高1.7个百分点。

城乡居民收入提高。全年城镇居民人均可支配收入17158元,增长10.1%;人均消费性支出12695元,增长8%,其中居住类支出增长56.3%,家庭设备用品及服务支出增长22.1%,旅游支出增长62.5%。全年农民人均纯收入6065元,增长13%;人均生活消费支出3714元,增长0.3%。居民住房条件进一步改善。城镇居民人均住房建筑面积26.1平方米,农村居民人均住房使用面积为33.47平方米,分别比上年提高0.3和0.53平方米。

社会保障更加完善。全年共83.65万人领取城市居民最低生活保障金,发放城市低保金1.51亿元。农村低保人数11万人,发放农村低保金8850.88万元。城乡13.86万人享受医疗救助。年末养老保险、失业保险、城镇居民医疗保险、工伤保险、生育保险参保人数分别为83.99万人、62.5万人、119.13万人、58.99万人和49.3万人。全市29.23万被征地农民全部纳入养老保障范围,被征地农民参保率达100%;“515敬老工程”覆盖全部乡镇,发放五保供养金5635万元,集中供养率达40%。全年累计发行福利彩票4.27亿元,增长23.8%。

十二、生态环保和安全生产

生态建设全面推进。全年累计完成城市绿化投资8.56亿元,比上年增长3.79倍。完成人工造林2.9万亩,新增城市园林绿地1.11万亩,城市绿地率达40.2%,人均公园绿地12.15平方米。“清洁家园、绿化乡村”启动行政村数604个,新增庭院绿化4.59万处,道路绿化2134公里,成片造林4712亩。

环境保护成效显著。全市共有市县级环境监测站4个,环境噪声达标区31个,烟尘控制区23个;全年空气质量优良天数达到317天,优良率86.8%;国控省控重点排污企业废水达标率100%,生活垃圾无

害化处理率100%,饮用水源水质达标率100%;超额完成GDP能耗下降4%的目标。

安全生产秩序井然。全年亿元GDP生产安全事故死亡率0.17,比上年下降19%;工矿商贸企业从业人员10万人生产安全事故死亡率1.83,比上年下降23.1%。全年共发生道路交通事故693起,道路交通万车死亡率5.01,下降18.5%。人民群众对我市社会治安满意率为96%,比上年提高1个百分点。

注:1、本公报数据为初步统计数。

2、全市生产总值和各产业增加值按当年价计算,增长幅度按可比价计算。

3、主要工业产品产量增幅按可比口径计算。

合肥市食品药品监督管理局、合肥市人力资源和社会保障局、合肥市商务局等关于印发合肥市加强药品零售企业监督 管理暂行规定的通知 【法规类别】药品管理 【发文字号】合食药监药化流[2017]244号 【发布部门】合肥市食品药品监督管理局合肥市人力资源和社会保障局合肥市商务局合肥市卫生和计划生育委员会合肥市工商行政管理局 【发布日期】2017.09.12 【实施日期】2017.10.01 【时效性】现行有效 【效力级别】地方规范性文件 合肥市食品药品监督管理局、合肥市人力资源和社会保障局、合肥市商务局、合肥市卫生和计划生育委员会、合肥市工商行政管理局关于印发合肥市加强药品零售企业监督管 理暂行规定的通知 (合食药监药化流〔2017〕244号) 各县(市)区、开发区食品药品监督管理局、人力资源和社会保障局、商务局、卫生和计划生育委员会、工商行政管理局: 《合肥市加强药品零售企业监督管理暂行规定》业经合肥市人民政府第94次常务会议研究通过,并经市政府法制办审查登记(登记号HFGS-2017-111),现印发给你们,请遵

照执行。 合肥市食品药品监督管理局 合肥市人力资源和社会保障局 合肥市商务局 合肥市卫生和计划生育委员会 合肥市工商行政管理局 2017年9月12日 合肥市加强药品零售企业监督管理暂行规定 为加强对药品零售企业的监督管理,保证药品质量和公众用药安全,根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》、《药品经营许可证管理办法》(国家食品药品监督管理局令第6号)、《药品经营质量管理规范》(国家食品药品监督管理总局令第28号)、安徽省食品药品监督管理局《关于印发安徽省药品零售连锁企业许可现场验收标准和安徽省药品零售企业许可现场验收标准的通知》(皖食药监药化流〔2015〕38号)等有关规定,结合我市实际,特制定本规定。 一、适用范围 本规定适用于合肥市行政区域内的药品零售企业。包括药品零售连锁企业总部、药品零售连锁企业门店(以下简称连锁门店)、单体药店。 二、开办原则 药品零售企业的设立和经营应当遵循方便群众、合理布局、保证质量、规范有序的原则进行。鼓励药品零售企业发展连锁经营;鼓励药品零售企业引入先进的经营模式及现

合肥特大城市建设的五大定位 2011-09-01 09:31 来源: 合肥日报跟贴 0 条手机看新闻“十二五”期间,合肥要努力成为在全国有重要影响力的区域性特大城市,是省委、省政府从推进安徽科学发展、加速崛起进程大局出发作出的重大决策部署。今年2月,市社科联通过媒体公开征文。8月29日~30日,中共合肥市委宣传部、合肥市社科联(讲师团)围绕“特大城市建设与区域发展”主题,举办了专题理论研讨会。会议收到省、市社科界专家学者论文60余篇,从不同层面为合肥建设区域性特大城市建言献策。本期理论版特选登其中几篇文章,以飨读者。 城市定位关系到一个城市发展的目标、性质和方向。城市如何定位是城市建设和发展中首先必须作出回答的问题,是最大的战略。城市定位是一个综合性的问题,涉及到多方面。 空间定位 城市空间定位本质要回答的是,作为增长极的城市其腹地大小或者说其要影响和带动的地域范围。合肥要实现由大城市向特大城市的发展转变,就要完成由地区中心向区域中心的跨越。就是说合肥要在中部区域中占有一席之地,而不仅仅局限于江淮地区之间,辐射带动力要南越长江、北跨淮河,要与南京、武汉具有大体相似的功能和作用。合肥空间如此定位,既是相对于邻省区域而言的,也是本省自身发展的需要。 从东西向看,无论是南京还是武汉,也无论是从历史或现实或将来的趋势看,均无法取代合肥在安徽大部分地区的经济联系与影响力。南京从上世纪80年代起就提出南京经济圈,企图把附近的安徽几个市拉进去,但从实践看,效果并不大。这些城市的人流物流信息流的重点方向是跨越南京而直达上海。 从安徽自身来说,近7000万人口的大省也迫切需要有一个特大城市作为全省的中心城市,发挥增长极的核心作用,以辐射带动更大区域的联动发展。从现实看,合肥与淮南已开始同城化建设。这意味着合肥可以通过淮南而影响到沿淮及淮北地区。另外,安庆的桐城市列入合肥经济圈,进而会加强与安庆联系并影响到皖西南。而与芜湖共同成为皖江示范区的两核,也完全可能通过芜湖辐射到长江以南。 经济功能定位 从一定意义上说,城市经济功能定位的实质是要确定中心城市与周边地区的产业分工和经济关联方式。总的原则是优势互补,定位准确,尽可能消除低水平的竞争,实现协调发展,形成共同优势。 作为特大城市的合肥,其经济功能的定位,应作为全省崛起的动力之源,起到引领的作用。为此:一是要加快产业升级,避免与周边地区在低水平上的同构化。合肥要尽可能地为周边地区提供高端服务,低端加工为主的产业尽可能让位给周边地区,全力推进城市的产业升级,大力发展服务业尤其是现代服务业。二是要创新增长方式,大力发展城市经济。所谓发展城市经济就是大力发展教育、文化、媒体、保健、体育、住房等产业。当然这些产品许多属于公共产品,仅仅靠政府的投入是无力解决的,这就需要在实践中探索新模式加以解决,如采取政府与市场共同推进的路子。三是要大力发展服务业,力求在新兴服务业上有所突破。发展服务业既是推进城市产业升级的需要,同时也是扩大就业的要求。合肥建设区域性特大城市,这意味着有人口大量进入,发展服务业有利于实现更多人口的就业。而且,新兴服务业处于产业分工的前后端,属智力密集型,对扩大高层次人才就业有利。新兴服务业还控制

合同编号(个人社会保险编号):_____________ 用人单位社会保险编号: 劳动合同书 (全日制用工使用) 甲方(用人单位)名称 住所 法定代表人(或主要负责人) 联系电话 乙方(劳动者)姓名性别 居民身份证号码__________________________________________________________ 户籍所在地 现居住地邮政编码 联系电话__________________________________________________________________合肥市人力资源和社会保障局制

签订劳动合同须知 1、用人单位和劳动者应保证向对方提供的与签订、履行劳动合同相关的各项信息真实有效。 2、劳动合同期限三个月以上不满一年的,试用期不得超过一个月;劳动合同期限一年以上不满三年的,试用期不得超过二个月;三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同,试用期不得超过六个月。 以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满三个月的,不得约定试用期。 试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的,试用期不成立,该期限为劳动合同期限。 劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之八十,并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。 3、双方对工资待遇约定不明确,引发争议的,甲乙双方可以重新协商;协商不成的,适用集体合同规定;没有集体合同或者集体合同未规定劳动报酬的,实行同工同酬。 4、有下列情形之一,劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的,除劳动者提出订立固定期限劳动合同外,应当订立无固定期限劳动合同: (一)劳动者在该用人单位连续工作满十年的; (二)用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时,劳动者在该用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足十年的; (三)连续订立二次固定期限劳动合同,且劳动者没有《劳动合同法》第三十九条和第四十条第一项、第二项规定的情形,续订劳动合同的。 5、除约定服务期和竞业限制两种情形之外,用人单位不得与劳动者约定由劳动者承担违约金。 使用说明 1、经当事人双方协商需要增加的条款,以及劳动合同的变更等内容在本合同内填写不下时,可另附页,但需甲乙双方签字盖章。 2、本合同应使用钢笔或签字笔填写,字迹清楚,文字简练、准确,不得涂改。 3、本合同甲乙双方各持一份,交乙方的不得由甲方代为保管。

合肥都市圈构建及其发展策略研究 范毓灼刘复友程国辉 (安徽省城市规划协会)(安徽省省城乡规划设计研究院) 一、合肥都市圈构建的必要性 都市圈构建的理论基础源于城市空间相互作用和空间扩散理论。 作为安徽省会的合肥,绝不能把影响区仅囿于安徽皖中一隅,省域中心城市的定位决定着合肥要从省域以至于更大的区域角度来看待都市圈的发展,都市圈应在未来的发展中建成具有省域影响或省际影响的中心城市集结地。 其次,合肥都市圈建设应是一个动态发展的概念,国内外都市圈概念上一般指以特定的通勤时间为半径,可以接受城市的某一方面功能服务的地域范围。发展中的合肥,其自身的辐射力和集聚力都是在不断的发展过程中。据《合肥市近期建设规划》,合肥市实际居住人口近期(2005年)达200万人,远期(2010年)达300万人。其相应的腹地和影响区域也在逐步拓展。 合肥都市圈建设的必要性可从以下几个方面看出 1、建设强大的省域中心城市,带动省域经济腾飞的需要 合肥作为省会城市的规模偏小,必须实行跨越式发展策略。安徽省域城市首位度低,中心城市实力不强,省域经济的发展迫切需要一个经济实历程强大的中心城市带动,合肥都市圈的空间拓展必将增强区域整体的经济实力。随着城市的快速发展,城市的用地和腹地范围都必然随之发展,以支撑中心城市的发展,合肥城市的发展在从“点”走向“面”的同时,都市圈也在不断地发展壮大。 2、增强省会城市竞争力,赢得与周边都市圈竞争优势地位的需要

市场经济条件下的城市,资源在空间上的自由流动必然导致竞争。谁占有的地域空间和腹地范围越广阔,谁就能在运筹空间和资源方面更加得心应手,也更能在竞争中立于不败之地。合肥周边东有南京都市圈,西有武汉都市圈和昌九经济走廊,北有徐州都市圈。这些都市圈都直接或间接地影响安徽省边境的一些城市。合肥要获得更大的生存空间,必须努力扩大腹地范围,在与周边城市的竞争和合作中不断发展壮大。 3、整合区域资源,实施联动发展,避免重复建设的需要 市场经济的发展将从根本上改进城市发展的传统模式,要求中心城市建设从更大的区域范围整合区域各种资源,实现资源共享、环境共保、设施共建,避免重复建设。 二、合肥都市圈构建的原则及区域范围 合肥都市圈构建按以下原则: ①中心城市的影响程度和影响范围; ②区域协同发展的原则; ③资源共享、设施共建的原则; ④生态环境保护和协调的原则。 根据以上原则确定合肥都市圈以合肥为中心,将半径200公里范围或2小时通勤圈从空间联系紧密程度分为核心圈层,紧密圈层和经济协作圈层。 (1) 核心圈层。包括合肥市区、肥东、肥西两县城以及长丰县南部中心城镇,基本和总体规划所确定的市区范围基本一致。远期城市发展规划中肥东、肥西两县将撤县设区,合肥北面的双墩镇也将发展为卫星城镇。核心圈层即都市圈中的中心城市的建设范围。远景中心城市人口规模应达到300万人左右;GDP的中心度要大于45%;外围地区到中心城市的通勤率要不小于其本身人口的15%。 (2) 紧密圈层。指与中心城市经济、社会联系较为紧密的商圈和

一.社会保险登记 (一)社会保险参保登记 新成立的单位自成立之日起30日内,须先后到主管地税机关(单位纳税所在地税分局)和市社会保险征缴中心登记科办理社会保险参保登记。 1.缴费单位携带以下证件和资料到主管地税机关办理缴费登记,并填写《合肥市社会保险登记表》一式三份(缴费单位、地税机关、市社会保险征缴中心各一份)。 营业执照副本或其他核准执行证件; 银行帐号证明; 缴费单位的成立批准文件; 组织机构统一代码证书; 法定代表或负责人的身份证及复印件; 地税机关要求提供的其他相关证件材料。 2.缴费单位携带地税机关审核的《合肥市社会保险登记表》、《职工社会保险花名册》(需加盖单位公章)各一式两份和已备案的《录用人员登记备案花名册》到市社会保险征缴中心登记科办理社会保险参保登记。 未达到国家法定退休年龄的从业人员,用人单位必须为其办理参加社会保险手续;已达到国家法定退休年龄的参保人员,个人不能继续缴纳各项社会保险费用。 3.新参保单位办理社会保险参保登记时,所录用的人员未在

就业服务管理机构办理过登记备案的,可携带《录用人员登记备案花名册》、《录用人员登记表》(纸质和电子表格)和《劳动合同》在市社会保险征缴中心登记科同时办理录用人员登记备案手续。电子表格可携带U盘拷贝或从合肥市人力资源和社会保障局网站下载。 (二)社会保险变更登记 缴费单位登记内容发生变化时,须提供与变更内容相关的证明材料,填制《社会保险变更注销登记表》一式三份,先后到主管地税机关和市社会保险征缴中心基金征缴管理科办理变更登记。 (三)社会保险注销登记 缴费单位关、停、并、转、破产时,须提供相关证明材料,填制《社会保险变更注销登记表》一式三份,先后到市社会保险征缴中心基金征缴管理科和主管地税机关结算清缴社会保险费后,办理注销登记。 二.社会保险费征缴范围 (一)基本养老保险费征缴范围:城镇各类企业及其职工,实行企业化管理的事业单位及其职工,民办非企业单位及其从业人员,国家机关、事业单位、社会团体及与其形成劳动关系的编制外人员,城镇个体经济组织业主及其从业人员。 (二)基本医疗保险费征缴范围:城镇各类企业及其职

基于“一带一路”战略下重要节点城市合肥经济发展规划研 究 摘要:近几年来合肥经济发展形势良好,且2015年国 家将合肥规划为一带一路战略下重要的节点城市,合肥经济发展迎来的新机遇。经过考察与研究,本文总结出合肥市经济发展的优势以及现状,讨论了合肥市在发展中出现的问题,并针对其问题提出合理化建议,以促进其可持续发展。 关键词:合肥市;一带一路;节点城市;经济发展 合肥自从被设立为安徽省的省会,经济一直快速增长。近年来随着国家的“中部崛起”的战略的实施,合肥市在慢慢成长为中部经济快速发展城市的领军城市。2015年3月 28日,外交部、国家发展委员会、共同发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,新疆、福建成为“一带一路”核心区,合肥与武汉、南昌、长沙等10个城市被定位为“节点城市”,在安徽省内引起强烈反响。着眼于合肥市的优劣势,研究合肥如何履行好重要“节点城市”的使命,并如何利用好这难得的发展机遇具有极大的理论与经济意义。 一、合肥市经济发展的优势 1.地域优势

首先合肥位于安徽中部,是安徽省省会,市域面积1.14万平方公里,常住人口752万元,坐拥800平方公里的璀璨明珠--巢湖。合肥名人辈出,历史上出现出现过比如宋朝著名的清廉的官员包拯,包拯孤立就是坐落在合肥。其次在合肥方圆500公里范围内,包括了中国东中部地区7省1市102万平方公里疆域、5亿多人口,占据中国50%的GDP和40%的消费市场。等到合肥到南京,合肥到武汉的高速铁路建设完成后,南京到合肥只需要45分钟左右,而从合肥到上海和武汉只需要大约两个小时。最后水上运输通道途中经过安徽巢湖连接至海上,正在处于启动阶段的江淮运河项目也在紧张建设中,这一系列的规划将会让合肥成为沟通长江和淮河重要水运枢纽。另外合肥新桥国际机场还在紧张的规划建设之中,建成之后的新桥国际机场将会达到国际4E级标准。由此可以看出合肥极为有利的地域优势将为合肥市的经济增长提供巨大的潜力。 2.政策支持 在交通建设规划方面,2014年9月,在国务院交通规划发展计划中,首次明确了合肥作为中部重要省会城市的交通枢纽地位。2015年1月,合肥市城市交通规划经过了国务院的评审,并最终获得批准。在国家层面首次明确支出:合肥将成为联接东西、承南启北、覆盖长江、淮河流域的国家级重要交通枢纽城市,以合肥为中心,努力打造60分钟生活

合肥城市化发展现状及其特点 合肥,安徽省省会,安徽第一大城市,古称“庐州”、“庐阳”。安徽省政治、经济、教育、金融、科技和交通中心,中国四大科教城市之一,皖江城市经济带核心城市,合肥都市圈中心城市,长三角城市经济协调会城市,长江中下游城市群副中心城市,是华东地区最具影响力的城市之一。同时也是国家综合交通和通信枢纽之一。 城市化,是指由农业为主的传统乡村社会向以工业和服务业为主的现代城市社会逐渐转变的历史过程,它主要包括社会产业结构的转变、社会人口所从事职业的转变、土地及地域空间的变化。合肥市正处于城市化快速发展阶段,近年来随着“工业立市”、“大发展、大建设、大环境”等政策的推出, 城市化有了长足的发展。为进一步加快推进合肥城市化进程,实现合肥市跨越式发展的宏伟目标,应对合肥市目前城市化中存在问题提出加快推进合肥市城市化进程的具体对策。 合肥市下辖包河、蜀山、庐阳和瑶海4 个区,肥东、肥西、长丰 3 个县, 辖区总面积7029.48 平方公里, 其中市区面积838.52 平方公里。近几年,合肥市市域户籍人口478.90 万人。其中, 非农人口203.73 万人, 占总人口的42.6%。加上暂住人口, 合肥市城镇化率约为51.5%, 处于城市化加速期为30%- 70%。近年来合肥市实

现地区生产总值1334.2 亿元, 人均国内生产总值突破3500 美元, 据综合128 个主要国家的经济发展水平和城市化比较研究: 当人均国内生产总值分别为500 美元、800 美元、1000 美元、1000 美元以上时, 城市化水平相应为52.2%、60.1%、63.4%、65.8%。与此标准相比,合肥市城市化水平是滞后于经济发展水平的。合肥的城市人口和经济规模及其占全省总量的比重明显偏低, 与其作为中部地区人口大省的省会城市地位极不相称。受城市综合实力的影响, 合肥直接辐射的范围主要限于六安、巢湖等紧邻城市, 稍远的淮南、芜湖、安庆等城市与合肥经济联系则较弱。 合肥市域城镇分布现状是: 中心城区人口在200 万人以上, 3 个县城人口在5- 15 万人, 除此之外, 人口在2- 5 万人的乡镇 3 个, 1- 2 万人的乡镇8 个, 1 万人以下的乡镇17 个。城镇体系表现为:中心城市不够大, 缺少有实力的小城镇, 城镇体系断层明显, 城镇人口主要集中在中心城市与三个县城。城镇职能单一, 中心服务型城镇多, 产业型城镇少, 特色不明显, 各城镇自身优势未能得到充分发挥, 相互之间缺少分工与协作, 重复建设和分散投入的现象比较突出。 合肥市城市基础设施历史欠账多, 尽管近两年合肥市大力推进城乡基础设施建设, 近两年完成新建、续建道路125 条、桥梁24座。但由于资金有限, 迄今为止, 作为城市动脉的道路, 框架还没有完全拉开, 建设标准也不够高, 还有不少断头路待完善。目前合肥市区的污水管网基本建成, 但是与市区紧密相连的双凤开发区、上派、店埠污水管网尚不完善, 生活污水与工业污水对环境污染依然存在。合

2010年马鞍山与省内城市及合肥、芜湖经济 发展情况比较分析 2010年,面对省内城市你追我赶、竞相发展的局面,市委市政府团结带领全市人民,紧抓机遇,奋发进取。全市经济总量指标继续位居全省前列,主要指标增幅位次显著提升。 一、经济总量:经济实力不断增强,多项指标居全省前列 地区生产总值(GDP):2010年,全市GDP为811亿元,占全省(12263.4亿元)比重达6.6%,总量继续保持全省第4位。合肥(2702.5亿元)、芜湖(1108.6亿元)和安庆(988.1亿元)分列前3位。与合肥、芜湖相比,我市GDP 分别为两市的30%和73%。 工业:全市规模以上工业增加值为458.1亿元,继续居全省第3位,占全省(5601.9亿元)比重为8.2%。合肥(1052.7亿元)居首位,芜湖(641.2亿元)居第2位。与合肥、芜湖相比,我市规上工业增加值分别为两市的43.5%和71.5%。 财政收入:2010年,全市财政收入为140.0亿元,占全省(2063.8亿元)比重为6.8%,继续居全省第3位。合肥(476.2亿元)、芜湖(200.7亿元)分列前两位。与合肥、芜湖相比,我市财政收入分别为两市的29.4%和69.8%。

投资:2010年,全市固定资产投资为740.3亿元,占全省(11849.4亿元)比重达6.25%,居全省第4位,比上年提升了1个位次。合肥(3054.3亿元)、芜湖(1220.1亿元)、安庆(809.4亿元)居前3位。与合肥、芜湖相比,我市固定资产投资分别为两市的24.2%和60.7%。 消费:2010年,全市实现社会消费品零售总额147.8亿元,占全省(4151.5亿元)比重3.6%,继续居全省第13位。合肥(839.0亿元)、安庆(338.7亿元)、阜阳(326.7亿元)居前3位,芜湖(287.4亿元)居第4位。与合肥、芜湖相比,我市社会消费品零售总额分别为两市的17.6%和51.4%。 进出口:2010年,全市外贸进出口总额为28.8亿美元,占全省(242.8亿美元)比重为11.9%,居全省第3位。合肥(64.68亿美元)、铜陵(34.11亿美元)分别居前两位。芜湖(26.10亿美元)居第4位。与合肥、芜湖相比,我市外贸进出口总额分别为两市的44.5%和1.1倍。 二、经济增速:主要指标保持较快增长,多数指标增幅高于全省平均水平 地区生产总值(GDP):2010年,全市GDP增长15.0%,比上年加快2.9个百分点。与全省平均水平(14.5%)相比,我市GDP增幅快0.5个百分点,增幅由上年的全省第14 位提升到第6位,提升8个位次。芜湖(18.2%)、合肥(17.5%)、

合肥市人民政府办公厅关于印发《合肥市社会保障卡管理暂 行办法》的通知 【法规类别】社会福利与社会保障 【发文字号】合政办[2006]50号 【发布部门】合肥市政府 【发布日期】2006.08.21 【实施日期】2006.08.21 【时效性】失效 【效力级别】地方规范性文件 【失效依据】合肥市人民政府办公厅关于发布“放管服”改革涉及的市政府规范性文件清理结果的通知 合肥市人民政府办公厅关于印发《合肥市社会保障卡管理暂行办法》的通知 (合政办〔2006〕50号) 各县、区人民政府,市政府各部门、各直属机构: 《合肥市社会保障卡管理暂行办法》已经市政府同意,现印发给你们,请遵照执行。 二00六年八月二十一日 合肥市社会保障卡管理暂行办法

第一条为了方便参保人员办理劳动保障事务,保障持卡人有效使用社会保障卡,加快推动劳动保障事务信息化管理步伐,根据本市实际,制定本办法。 第二条本市市区范围内社会保障卡的申领、制作、发放、使用及其相关的管理活动,适用本办法。 第三条社会保障卡即中华人民共和国社会保障卡,是国家劳动和社会保障部统一规划设计,各级政府劳动保障行政主管部门面向社会发放,通过劳动保障信息管理系统,方便城镇参保单位和参保人员办理社会保险、劳动就业等相关社会事务的集成电路卡(IC卡)。 社会保障卡分为社会保障单位卡和社会保障个人卡,本办法所称社会保障卡是指社会保障个人卡。 第四条市劳动和社会保障局是社会保障卡的主管部门。市劳动和社会保障计算机信息管理中心负责为社会保障卡工作提供技术支持及信息维护。 市、区社会保险经办机构受市劳动保障行政主管部门的委托,具体负责各类人员社会保障卡的发放和管理工作。具体分工如下: (一)市社会保险征缴中心负责参保单位在职人员和未移交社区管理的离退休人员; (二)区企业退休人员管理服务中心负责已经移交社区管理的退休人员; (三)市企业退休人员管理服务中心负责改制和破产企业中尚未移交社区管理的退休人员;

合肥市企业参保开户需要资料 一、公司需提供: 1、营业执照副本(原件和复印件) 2、组织机构代码(原件和复印件) 3、税务登记证(原件和复印件) 4、银行开户证明(原件) 5、企业法人身份证(复印件) 带以上材料到单位所在区地税领取《合肥市社会保险登记表》(一式三份),填表、盖章后当场办理开户,申请社保微机编号 二、1. 录用人员登记花名册(加盖公章)(一式两份) 2.录用人员登记表(加盖公章)(纸质) 3.单位信息、合同信息(拷贝存U盘)(电子版) 带以上材料到单位所在区劳动局办理录用备案 三、1.《职工社会保险增加花名册》(一式两份)(加盖公章)(若参保超过5人,还需提供电子版《档案录入》) 2.《合肥市社会保险登记表》 3. 劳动局已盖章的《录用备案花名册》 4.法人身份证复印件、企业营业执照副本复印件 5.法人必须参保、若在外地参保的,需提供参保证明 带以上材料到合肥市社保局二楼1-3号窗口办理单位开户,并开通网上办事业务 四、员工需提供:1.身份证复印件一张 2.一寸彩色照片一张 合肥市企业社保开户流程 前提条件:单位领取了营业执照、组织机构代码证,并且已经在地税和银行开户。第一步,到地税局领取《社保登记表》一式3份。 第二步,根据要求填写《社保登记表》3份(需盖公章),准备营业执照副本原件及复印件1份(加盖公章),组织机构代码证原件及复印件1份(加盖公章),银行开户许可证复印件1份(加盖公章),法定代表人身份证复印件1份。带齐以上材料到地税局审核开设单位户口,返还证件原件及《社保登记表》2份。 第三步,准备营业执照副本复印件1份(加盖公章),录用人员登记备案花名册2份(加盖公章),录用人员登记表(每人一份、加盖公章),劳动合同(每人一份、加盖公章),电子版的单位信息及劳动备案花名册。带齐以上材料到劳动局进行备案,返还录用人员登记备案花名册1份(加盖劳动局章)、录用人员登记表(加盖劳动局章)及劳动合同。

中国城市规划设计研究院方案在对进行区域定位与空间发展战略、产业发展战略、可持续发展战略三个专题研究的基础上,分问题与研究、区域与发展、用地与空间三部分对未来20-50年发展思路提出了自己的观点。现将其报告及有关专题研究的主要容摘要如下: 一、面临挑战的 从宏观的角度来看,在省际乃至区际中承受着前所未有的竞争压力,发展空间也面临逐渐萎缩的危险,偏安一隅,意恐难为。面对这种情况,市必须采取积极的发展策略,主动参加到城市竞争中去,摒弃局限于省的地域观念,从更大的围考虑市的定位和发展,提升的城市竞争力和影响力。 1、区域位置尴尬 现实中令倍感顺耳的“承东启西”之区位优势,暂时还没有给带来太多的东西。东部地区利用其优越的区位经济条件,国家的宏观政策优势,吸引了全国乃至全球的资金,人才,技术等资源的聚集。这种情形之下,甚至全省,与东部沿海地区在空间上的接近“不得反失”,各种资源由于不断被东部沿海吸引而流失,更谈不上接受东部经济辐射带动和产业扩散。西部地区由于经济发展水平较低,经济外向度不强,对外经济联系相对较少,而且我国东西向的交通干道建设相对滞后,因此东西向的经济联系一直不成气候。形同“承东”理想的受阻,“启西”的优势也无从发挥。既不能承东又无法启西,的“过渡区位优势”显得十分尴尬。 2、同周边地区差距拉大 从1991年到2000年国生产总值(当年价格)的平均增长速度来看,市增长了6.05倍,为5.22倍,7.86倍,6.89倍,6.34倍,7.56倍,7.13倍,6.66倍。其他几座东部和中部省会城市的增长速度都远远高于,即便的增长速度低于,但是由于较大的经济基数,同之间的绝对差距还是在不断的扩大。与东部乃至中部邻近省份的省会城市相比,相对位置不升反降,增长速度略输一筹。面对兄弟城市的快速发展,似乎变成了一座“失落的城市”,在同周边省会城市的较量中处在下风。 3、经济结构调整缓慢,省会城市功能降低,发展空间受阻 纵观九十年代的产业结构发展状况,各个大中城市都加大了产业结构调整的力度,明显被其他城市甩在了身后。1991年各城市的二产比重都在50%以上,处于工业化的加速发展阶

合肥市最新社保办理流程 社保办理流程 一、资料准备 1、一寸白色背景照片2张; 2、身份证复印件3张(一张写上联系方式与社保卡号背面复印件盖公章,一张复印件要裁剪下来真反面需要对得上); 3、录用人员登记表2张; 4、职工社会保险花名册,一式2份; 5、劳动合同,一式2份(合同日期一年试用期1-2个月,当月的日期当月买社保); 6、录用人员登记备案花名册,一式2份。 7、买社保之前需要确认之前有木有办新社保卡,卡有没有拿到,如果有办就不需要办新增人员交照片之类的。 二、到合肥市劳动局办理备案(针对蜀山产业园的) 1、地址:蜀山区井岗镇甘泉路与井岗路交叉口沃野花园(蜀山区井岗社区服务中心二楼) 2、提供资料:劳动合同、录用人员登记表、身份证复印件、录用人员登记表备案花名册。 三、到合肥社保中心办理社保登记及制卡 地址:合肥人力资源和社会保障局社会保障服务中心二楼(市政务文化新区政务环路88号),可乘坐129路、166路公交车到“市政务办公区”下。合肥市社会保险征缴中心业务咨询电话:12333,3536141。 1、缴费单位人员增加 (1)首次参保:公司已备案的《录用人员登记备案花名册》,并填写《职工社会保险花名册》(需加盖单位公章)一式两份,到蜀山区井岗镇社区二楼办理(合肥市社会保险征缴中心基金征缴管理科办理)。批量参保(5人以上),还需提供电子文本(携带U盘拷贝程序或从合肥市人力资源和社会保障局网站下载)。(如果第一次办新社保卡还需要《公司办理金融社保卡的确认函和银行委托书并盖公章》) (2)续保:公司提供已备案的《录用人员登记备案花名册》,并填写《职工社会保险花名册》(需加盖单位公章)一式两份,到蜀山区井岗镇社区二楼办理(合肥市社会保险征缴中心基金征缴管理科办理)。批量续保(10人以上),还需提供续保人员职工编码电子表格(即Excel表,由公司自行制作其中“证件类型和证件号码”可以不填写,其他的都必须填写)。个体参保人员被用人单位录用,本人凭用人单位出具的已备案的《录用人员登记备案花名册》到其原参保代理点办理缴费核减手续。然后由用人单位到市社会保险征缴中心基金征缴管理科办理续保。 2、缴费单位人员减少 单位和职工解除劳动关系,需提供劳动合同解除(终止)证明书,并填写《社会保险缴费单位人员减少花名册》(需加盖单位公章)一式两份,到蜀山区井岗镇社区二楼办理减少。批量减少(10人以上),还需提供减少人员职工编码电子表格(即Excel表, 由单位自行制作)。

编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 合肥市人力资源和社会保障局制劳动合同书 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

用人单位社会保险编号:劳动合同书 (全日制用工使用) 甲方(用人单位)名称 _____________________________________ 住所 ____________________________________ 法定代表人(或主要负责人) _____________________________ 联系电话 _________________________________________________

合肥市人力资源和社会保障局制 签订劳动合同须知 1、用人单位和劳动者应保证向对方提供的与签订、履行劳动合同相关的各项信息真实有效。 2、劳动合同期限三个月以上不满一年的,试用期不得超过一个月;劳动合同期限一年以上不满三年的,试用期不得超过二个月;三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同,试用期不得超过六个月。 以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满三个月的,不得约定试用期。 试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的,试用期不成立,该期限为劳动合同期限。 劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的白分之八十,并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。 3、双方对工资待遇约定不明确,引发争议的,甲乙双方可以重新协商;协商不成的,适用集体合同规定;没有集体合同或者集体合同未规定劳动报酬的,实行同工同酬。 4 、有下列情形之一,劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的,除劳动者提出订立固定期限劳动合同外,应当订立无固定期限劳动合同: (一)劳动者在该用人单位连续工作满十年的; (二)用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时,劳动者在该用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足十年的; (三)连续订立二次固定期限劳动合同,且劳动者没有《劳动合同法》第三十九条和第四十条第一项、第二项规定的情形,续订劳动合同的。 5、除约定服务期和竟业限制两种情形之外,用人单位不得与劳动者约定由劳动者承担违约金。 使用说明 1、经当事人双方协商需要增加的条款,以及劳动合同的变更等内容在本合同内填写不下时,可另附贞,但需甲乙双方签字盖章。 2、本合同应使用钢笔或签字笔填写,字迹活楚,文字简练、准确,不得涂改。

合肥市劳动和社会保障局关于调整合肥市城镇居民基本医疗保险药品目录和诊疗项目范围的通知 【文 件 号】合劳社秘[2008]199号 【颁布部门】合肥市其他机构 【颁布时间】2008-09-05 【实施时间】2008-10-01 【时 效 性】有效 各有关单位: 为进一步做好我市城镇居民的基本医疗保险工作,切实保障参保居民的基本医疗需求,在充分听取合肥市医疗保险专家咨询委员会和定点医疗机构意见的基础上,根据临床使用的实际情况,适当增加部分重症患者和少年儿童临床治疗必需的药品目录,同时将部分一次性医用材料纳入我市城镇居民基本医疗保险诊疗项目范围,现通知如下: 一、新增乙类药品191种(西药169种,中成药22种),其中儿童用药48种(西药38种,中成药10种),删除原城镇居民基本医疗保险药品目录内的药品 8种。对调整后药品目录内的1095条乙类药品(分剂型)分别设定0%-50%的个人先付的自付比例。其中:0%的有294种(西药258种,中成药36种),10%的有454种(西药325种,中成药129种),20%的有252种(西药166种,中成药86种),30%的有72种(西药53种,中成药19种),40%的有15种(西药13,中成药 2种),50%的有8种(西药5种,中成药3种)。见《合肥市城镇居民基本医疗保险药品目录》。 二、新增医用材料25项,见附表《合肥市城镇居民基本医疗保险诊疗项目新增医用材料明细》。

《合肥市城镇居民基本医疗保险药品目录》、《合肥市城镇居民基本医疗保险诊疗项目新增医用材料明细》及部分药品个人自付比例详细内容请浏览合肥市劳动和社会保障局网站http://https://www.doczj.com/doc/a915239115.html,。 本通知自2008年10月1日起执行。 合肥市劳动和社会保障局 二〇〇八年九月五日 附表: 合肥市城镇居民基本医疗保险诊疗项目新增医用材料明细 序号 项目名称 使用范围 1 敷料 切痂术、削痂术、取皮术 2 一次性胃肠管

合肥经济圈区域分析 姓名:朱杰班级:10地理科学一班学号:170210016 一、经济圈基本概况 合肥经济圈地处皖江城市带和皖北沿淮城市带结合部,紧邻长三角城市群,是长三角区域经济发展的重要腹地,圈内交通便捷,拥有水、陆、空三级综合交通运输网络,公路和铁路网纵横密布。合肥经济圈从行政区域上包括合肥市、淮南市、六安市、安庆市的桐城、芜湖市的无为县、马鞍山市的含山县和和县。 二、区域发展条件分析 (一)自然条件分析 1、气候水文 合肥经济圈地处北亚热带,属于典型的北亚热带季风气候,夏季高温多雨,冬季温和少雨,年降水量在1200毫米左右。经济圈北有淮河, 南有长江,区域内部有中国五大淡水湖之一—巢湖,区内还有多条小河 流(南淝河和北淝河等)。 2、地形地貌 该经济圈西北部和西南部属于山地地貌,东部和北部属于丘陵地貌,地貌总特征是西北高,东南低,本区的地貌类型主要有河流地貌和部分 风化地貌,山地主要是构造山地,但海拔均在2000米以下。 3、土地资源 经济圈内的地带性土壤主要为黄棕壤,在局部地区也会有红壤的出现,本区的人为土壤也比较典型,主要是水稻耕作土。本区土地资源丰 富,但在西北部和西南部主要为山地,可耕地较少,由于本区人口稠密, 人均耕地较少。 4、矿产资源 本区域内矿产资源丰富,如淮南主要为煤矿资源、六安金寨的有色金属矿产、安庆桐城的铜矿和其他有色金属、巢湖主要为石灰岩矿和建 筑材料、马鞍山市的含山县主要为地热资源丰富,综合起来看,本区矿 产资源丰富,种类齐全。 (二)社会经济条件 1、劳动力资源:本区人口稠密,劳动力资源丰富,人口2000万左右, 并且有一大部分受过较好的教育,高素质劳动力较多。 2、交通:本区拥有公路、铁路、民航、水运,各种交通齐全,并且 都有较大的运输能力,公路主要有国道、高速,铁路主要有高铁 和普通铁路,民航主要为国内航线,国际航线正在逐步增多,水 运主要有长江的水运和淮河的水运。 3、金融:本区以合肥为经济中心,金融体系健全,信誉良好,实力 雄厚。金融产品功能齐全,业务范围广,可为海内外投资者提供 安全、便捷、迅速的存款、结算、理财、融资等服务。 4、基础设施:本区基础设施较完善,道路设施基本上实现了村村通,

合肥市人力资源和社会保障局 合肥市财政局 文件合肥市总工会 共青团合肥市委员会 合肥市妇女联合会 合人社秘〔2018〕492号 关于举办合肥市第九届“挑战杯” 创新创业项目征集大赛的通知 各县(市)区、开发区人力资源和社会保障局(人事劳动局)、财政局、总工会、团(工)委、妇联,各有关单位:为切实做好我市创业服务工作,通过竞赛挖掘优秀创业项目,树立创业典型,帮扶创业实践,进而在全市弘扬创新创业文

化,激发创业热情,营造创业氛围,激励更多城乡劳动者投身创新创业活动中,进一步推进我市“大众创业、万众创新”工作,经研究,决定举办合肥市第九届“挑战杯”创新创业项目征集大赛,现就有关问题通知如下: 一、大赛主题 创新新时代创业赢未来 二、大赛组织 (一)参与单位 1.主办单位:市人力资源和社会保障局、市财政局、市总工会、团市委、市妇联。 2.协办单位:各县(市)、区(开发区)人力资源和社会保障局(人事劳动局)、财政局、总工会、团(工)委、妇联。 (二)大赛组委会 成立由主办单位负责人组成的大赛组委会,负责大赛的组织领导,负责大赛各项赛事活动的计划安排、组织协调、社会宣传、技术保障等工作。 (三)专家评估组 成立大赛专家评估组,成员由副高以上职称的专业人士、创业成功人士和企业负责人等组成。 三、报名条件 参赛项目必须同时符合以下条件: (一)已在本市境内进行工商注册登记,且注册时间在3年以内(2016年1月1日以后); (二)拥有合法知识产权且无知识产权纠纷;

(三)符合本市产业发展方向,具有一定创新性; (四)经营规范,社会信誉良好,无不良记录; (五)吸纳就业3人及以上(含项目发起人); (六)未在其他市级以上创业创新竞赛中获得过奖项。 参赛选手必须为参赛项目实际发起人。参赛项目有共同发起人的以团队形式参赛,每个参赛团队原则上不超过5人。 四、赛程安排 大赛分为报名、初赛、复赛、决赛四个阶段。 (一)报名:选手可向所在地人社部门提交报名表、承诺书、创业计划书、身份证复印件、营业执照复印件、组织机构代码证复印件等书面材料。 (二)初赛 1.时间安排:2018年10月26日—11月16日。 2.实施单位:各县(市)、区(开发区)人社部门牵头,会同财政、总工会、团(工)委、妇联等部门组织实施。 3.初赛形式:具体形式不限,重点对参赛项目真实性和创新性、项目实施计划及项目前景等进行评估、评分。 4.项目辅导:对重点推荐项目计划书撰写及答辩进行辅导,进一步提高选手对于项目整体的认知及表现力,提升项目在市场环境中的融资成功率。 5.推荐报送:初赛结束后2018年11月20日前,每个县(市)、区(开发区)根据初赛结果择优推荐5个项目参加全市复赛,并向大赛组委会提交初赛报告和推荐晋级复赛项目的有关资料(含创业计划书电子版、项目展示ppt文件、视频文件等)。

合肥城市发展及其形态变迁研究 伴随我国当前快速的城市化,城市经济发展与社会转型出现不同步的矛盾。同时,对城市空间与形态的研究日益向历史与社会层面拓展,这对延续城市的历史文脉,丰富城市的特色风貌塑造有着积极的意义。 目前对少量大城市、历史悠久的古城和近代对外开放城市等类型研究较多,但对中西部地区城市的关注研究相对较少,因此,本文选择地处中部地区的有着较为曲折发展历程的省会城市合肥市作为研究对象,以城市区域关系、城市发展建设及城市形态变迁为切入点,综合系统的研究其城市历史发展及其城市形态变迁,剖析合肥城市历史形态变迁的规律及内、外部影响机制。论文以合肥的自然地理特征和区域关系为背景,在梳理合肥城市发展史的基础上,综合分析自合肥城邑初现至1949年建国前的城市发展及其城市形态变迁的规律与特征,提出萌芽期、兴盛期、激宕期、中兴期、衰落期五个历史阶段划分,从城市功能演变的视角出发,对每个阶段的城市发展及形态变迁,以时间和空间的双主线展开时空分析。 并结合空间句法,对明代至1949年的合肥城市形态的变迁及其成因进行深入分析。通过多元视角对合肥城市形态变迁的影响因素、演变逻辑进行归纳分析,对每个发展阶段的城市形态变迁过程、变迁途经以及形态特征进行归纳总结。 论文在基于古代城市图学及空间历史信息系统的基础之上,开展了深层次的合肥城市形态变迁的动态分析及内、外部影响机制研究,分别从自然地理特征、政治功能与行政等级、经济功能、军事功能、区域交通、区域联动发展等六个因素层面进行外部影响机制的归纳总结,从城市内部功能空间变迁、城市轴线演变与城市中心空间变迁等方面对内部影响机制的阶段及途径进行总结。尝试初步构

合肥市就业和社会保障工作领导小组关于发行社会保障卡的 通知 【法规类别】人事综合规定 【发布部门】合肥市就业和社会保障工作领导小组 【发布日期】2005.09.13 【实施日期】2005.09.13 【时效性】现行有效 【效力级别】XP10 合肥市就业和社会保障工作领导小组关于发行社会保障卡的通知 各参保单位: 为方便城镇用人单位和从业人员、离退休人员办理社会保障、劳动就业等相关社会事务,推动全市劳动和社会保障工作的信息化管理,实现参保单位和从业人员、离退休人员的劳动保障信息在最大范围内的共享和交换,根据国家劳动保障部颁发的《社会保障(个人)卡规范》,结合我市实际情况,经市政府同意,现就在全市发行社会保障卡有关事宜通知如下: 一、社会保障卡的行政监督管理由合肥市劳动和社会保障局负责,并负责卡的制作、发行等相关工作,负责卡发行后的运行管理工作。 二、社会保障卡的发行对象是:在合肥市区参加社会保险的在职人员、离退休人员和个体参保人员。

三、各参保单位应积极配合社会保障卡的发行工作,在规定时间内,做好社会保障卡的政策宣传、照片信息采集和发行工作。 四、社会保障卡的费用,包括信息采集费用、卡的成本费用、后期制作费用等,由各参保单位承担;个体参保人员的费用由个人承担;关闭、破产企业的离退休人员不收费。 五、各参保单位应高度重视社会保障卡的发行工作,要确定一名领导同志负责,并要确定专门机构具体负责信息采集和社会保障卡发行的组织实施工作。 附:合肥市社会保障卡发行工作方案 合肥市就业和社会保障工作领导小组 二○○五年九月十三日 合肥市社会保障卡发行工作方案 中华人民共和国社会保障卡(简称社会保障卡)是国家劳动和社会保障部统一规划设计,各级政府的劳动保障部门面向社会发行,通过劳动保障信息管理系统,方便城镇用人单位和从业人员、离退休人员办理社会保险、劳动就业等相关社会事务的集成电路卡(IC卡)。社会保障卡分为社会保障单位卡和社会保障个人卡。 社会保障卡具有信息记录、电子凭证和信息查询等功能。社会保障