审美距离

- 格式:doc

- 大小:32.00 KB

- 文档页数:5

适当的距离产生美美与实际人生存在一定的距离,这种距离可以是心理的距离,也可以是时间空间的距离。

要有审美态度,进而发现欣赏美,就必须抛弃实用、功利的态度和科学、理性的态度,站在适当的距离之外发现并欣赏美,跳出主客二分的框框,达到天人合一的相融相通。

首先,我们先来谈谈审美态度的差异。

朱光潜先生在《谈美》的第一节就谈及审美态度,他举了木商、植物学家、画家对于一颗古松的三种态度的例子,说明形象随着审美主体的经验和情趣的不同而改变。

古松于木商是实用性的木料,可以架屋制器;于植物学家是科学类的物种,需要归类查异;于画家是美感的意识,有苍劲的气概。

这三种不同态度只有第三种是美感的态度。

画家的注意力完全集中在古松上,眼里心里都只有古松,不去想实用功利和科学理性的问题,这种孤立的“形象的直觉”,就是美感经验。

就像樵夫,可能天天在泰山上砍柴,他穿行于其中,只看到了小路、行人、树木,并没有产生发现特殊的美感。

而诗人却吟出了“会当凌绝顶,一览众山小”的壮丽美景和豪气胸怀。

可见,实用的态度以善为最高目的,科学的态度以真为最高目的,美感的态度以美为最高目的。

在实际生活中,我们倾向于先考虑事物的实用功利性,这也就遮蔽了人的生活世界的本来面目。

这就要求我们要跳出既定的框框,培养审美素质,通过适当的距离看事物,以审美的眼光发现美。

接下来,我们主要从心理的距离谈审美距离。

1912年瑞士心理学家布洛在英国心理学杂志第五卷第二期发表了《作为艺术的一个要素与美学原理的“心理距离”》一文,首先提出了“心理距离说”。

布洛认为“心理的距离”,指的是审美者把实际需求与审美意象分开,通过把个人的身份与审美对象脱离开来而得到的特殊心理态度。

朱光潜先生在《文艺心理学》中举了海上迷雾的例子来介绍布洛的“心理的距离”理论。

乘船的人在海上遇到迷雾,头晕目眩,行程耽搁,实为不爽。

可是如果换一种角度来看,海雾何尝不是一种美景?所以说,实用经验严重限制了我们的审美视野,我们见到越多次的事物,其美感越容易被我们忽略。

美学名词解释1.审美形态的生成性首先是指审美形态的历史生成,其次是审美形态的个体相对性生成。

就历时态而言,人类许多审美形态就是在人类文明高度发展后才出现的。

如丑和荒诞是在19世纪中叶以后才成为审美形态的。

就共时态而言,在特定民族文化背景下产生的审美形态,要成为其他文化背景下特定民族的审美形态,就必须有个历史的顺应和同化过程。

2.美学美学是一门关于审美现象的综合性的人文学科。

3.意象的物态化指先把意象的心理层次牵引出来,赋矛一定的形式符号,使之以具有感性物质外观的形态呈现出来,这是从意象走向艺术的实存的第一步,使意象具有物象的形态,但还非物质实存。

4.意象主要是指运用艺术意象,在主客体交融、物我两忘的基础上,将接受者引向一个超越现实时空,富有形上本体意味的境界中。

5.艺术的审美功能是指凭借艺术意象、意境的感染力,诱发力和震撼力来使接受主体在获得美感的同时获得审美愉悦,从而提高艺术素养,改善审美文化心理结构,拓展艺术鉴赏视野,增强艺术的想象力和敏感性。

6.无我之镜指创作主体的完全消失,隐在艺术意象的后面。

7.审美距离审美距离是由瑞士美学家布洛提出的一个审美心理学概念,指的是主体在审美活动中必须与对象保持一定的心理距离。

8.集体无意识说(1)集体无意识说是由瑞士心理学家荣格提出的;(2)他认为“集体无意识”是由遗传保存下来的一种具有人类普遍性的、潜藏于意识深层的朦胧精神;(3)艺术家正是在“集体无意识”的驱动下进行创作的,艺术起源于集体无意识。

(4)这是一种从起源的角度界定艺术的学说。

9娱乐说娱乐说可分为“自娱”和“娱人”两个方面。

艺术家借助于创作中的想象,在幻想世界中实现自己虽向往但在现实中却不能实现的愿望、追求、希冀和理想,从而达到自娱;同时,一切艺术都能使人产生快乐,都有娱人的特性和功能。

10.意象世界层意象世界层是指建立在物质实在层和形式符号层基础之上的、非现实的、展现人类审美经验的、能转化为被感性把握的、富有意味的表象世界,属于艺术品结构中的核心层次。

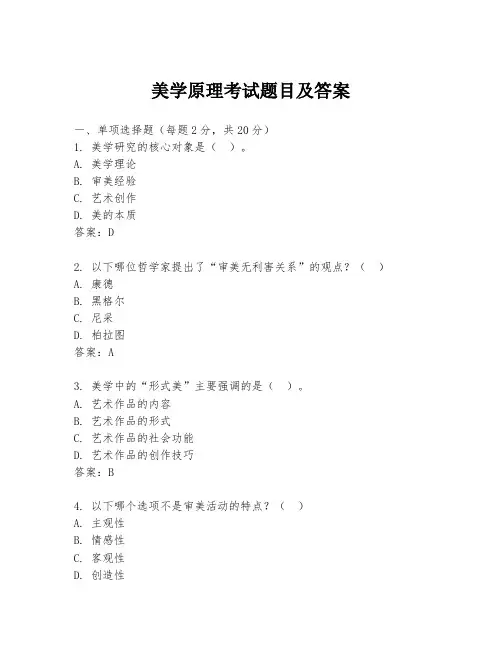

美学原理考试题目及答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 美学研究的核心对象是()。

A. 美学理论B. 审美经验C. 艺术创作D. 美的本质答案:D2. 以下哪位哲学家提出了“审美无利害关系”的观点?()A. 康德B. 黑格尔C. 尼采D. 柏拉图答案:A3. 美学中的“形式美”主要强调的是()。

A. 艺术作品的内容B. 艺术作品的形式C. 艺术作品的社会功能D. 艺术作品的创作技巧答案:B4. 以下哪个选项不是审美活动的特点?()A. 主观性B. 情感性C. 客观性D. 创造性答案:C5. 以下哪位艺术家不是印象派的代表人物?()A. 莫奈B. 梵高C. 高更D. 毕加索答案:D6. 美学中的“崇高”概念最早由哪位哲学家提出?()A. 柏拉图B. 亚里士多德C. 康德D. 黑格尔答案:B7. 以下哪个选项不是审美价值的类型?()A. 审美愉悦B. 审美教育C. 审美批判D. 审美实用答案:D8. 以下哪位哲学家提出了“审美距离”的概念?()A. 布洛B. 杜威C. 尼采D. 康德答案:A9. 美学中的“悲剧”概念最早由哪位哲学家系统阐述?()A. 亚里士多德B. 柏拉图C. 康德D. 黑格尔答案:A10. 以下哪个选项不是现代美学的主要流派?()A. 形式主义B. 表现主义C. 实用主义D. 唯物主义答案:D二、多项选择题(每题3分,共15分)1. 美学研究的领域包括()。

A. 艺术美学B. 自然美学C. 社会美学D. 技术美学答案:ABCD2. 以下哪些是审美经验的特点?()A. 直观性B. 情感性C. 反思性D. 客观性答案:ABC3. 以下哪些是艺术创作中常用的手法?()A. 象征B. 隐喻C. 夸张D. 抽象答案:ABCD4. 以下哪些是审美价值的功能?()A. 审美愉悦B. 审美教育C. 审美批判D. 审美实用答案:ABC5. 以下哪些是现代美学的主要流派?()A. 形式主义B. 表现主义C. 实用主义D. 结构主义答案:ABCD三、简答题(每题10分,共20分)1. 简述康德在美学中的主要贡献。

美学名词解释自律性:指审美活动本身就是一个自身完满的世界,它不是手段,而直接的就是目的本身。

审美体验:就是主体在具体审美活动中被具有某种独特性质的客体对象所吸引,情不自禁地对之进行领悟、体味、咀嚼,以至于陶醉其中,心灵受到摇荡和震撼的一种独特的精神状态。

原型理论:荣格舍弃弗洛伊德的泛性欲主义,并将个体无意识进行改造而成为集体无意识,由此提出原型理论。

原型是一种集体无意识,从早期人类在生存环境中产生,然后由人类群体通过遗传机制进行传承。

抽象:是指创作主体经过自己的头脑加工,将客体提炼、升华,舍弃具象而代用一些纯粹的形式符号来唤起读者审美情感的一种意象。

意境:主要是指运用艺术意象,在主客体交融、物我两忘的的基础上,将接受者引向一个超越现实时空,富有形上本体意味的境界中。

娱乐说:可分为“自娱”和“娱人”两个方面。

艺术家是借助于创作中的想象,在幻想世界中实现自己虽向往但在现实中却不能实现的愿望、追求、希冀和理想,从而达到自娱。

同时一切艺术都能使人产生快乐,都有“娱乐”的功能。

美学关系:是指从属于人与世界的存在论关系,是人与世界的一种特殊的精神性关系,是人对世界借助感性形式建构起来的自由的情感体验关系。

美:指审美活动建构起来的、能激发主体美感的审美对象及其所呈现出来的存在方式和存在状态,它是人与世界一体圆融、有限与无限和谐统一的自由人生境界的对象化和感性显现。

丑:源于人类丑感的形成,是一种不和谐,以反常、混乱、给人以恶性的刺激等形式,揭示的是现实生活中非人性的一面,体现的是一种负面的生存实践,在这种否定性的审美呈现中,肯定正面的生存价值和审美意义。

焦虑说:是克尔凯戈尔提出的观点,他认为焦虑是一种否定性的精神,面对的是未来的虚无,这种焦虑处境是悲剧情绪的源泉。

化育:主张美育对人性情的陶冶、情感的净化,是一个潜移默化的过程。

通过不断的熏陶和浸染,审美主体会在不知不觉中受到影响,发生着微小的变化,渐渐形成一种心理结构,持久地影响精神生活。

审美的距离悠远的韵味--解读卞之琳的《断章》

李红秀

【期刊名称】《重庆交通大学学报(社会科学版)》

【年(卷),期】2002(002)001

【摘要】<断章>是卞之琳的代表作,半个多世纪以来,无数评论家从不同角度对其进行阐释.本文通过"审美距离"对诗歌的形式层、表现层和再现层进行解析.正是由于营造了时空距离、想象距离和情感距离,该诗才显示出无穷的韵味和悠远的理趣.这些距离,既增添了诗歌的审美情韵,又造成了主旨的朦胧性.

【总页数】3页(P46-48)

【作者】李红秀

【作者单位】重庆交通学院,社科部,重庆,400074

【正文语种】中文

【中图分类】I207.22

【相关文献】

1.悠远的牧歌与清澈的山泉——对沈从文湘西小说的审美性解读 [J], 汪小林

2.永恒的遗憾在风中飘荡r——对卞之琳《断章》的一种解读 [J], 曹传安

3.人生哲理的智慧言说——卞之琳《断章》诗意的语言解读 [J], 孙国华

4.领略"韵味"或者体验"震惊"——从本雅明的审美距离说解析影视叙事泛娱乐化的历史成因 [J], 蔡华栋

5.爱情永恒风景长存——卞之琳《断章》创作原意解读 [J], 王文

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

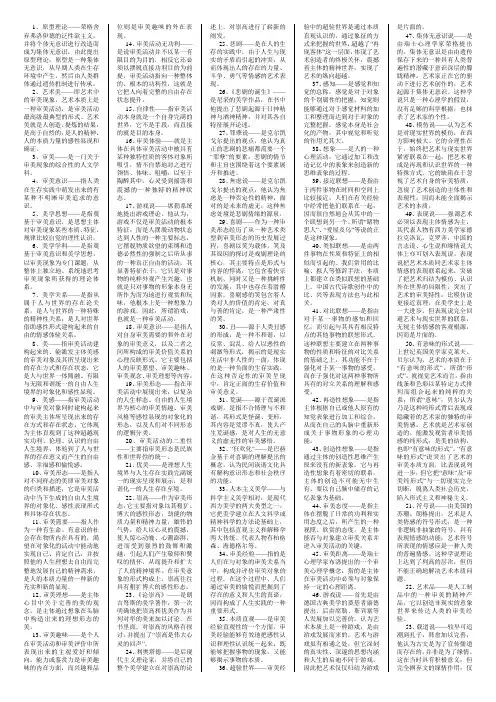

1、原型理论——荣格舍弃弗洛伊德的泛性欲主义,并将个体无意识进行改造而成为集体无意识,由此提出原型理论。

原型是一种集体无意识,从早期人类在生存环境中产生,然后由人类群体通过遗传机制进行传承。

2、艺术美——即艺术中的审美现象,艺术本质上是一种审美活动,是审美活动最高级最典型的形式。

艺术美就是人创造、提炼的结果,是高于自然的,是人的精神、人的本质力量的感性显现和确证。

3、审美——是一门关于审美现象的综合性的人文学科。

4、审美意识——指人类在生存实践中萌发出来的有某种不明晰审美追求的意识。

5、美学思想——是指奠基于审美意识,是思想主体对审美现象某些本质、特征、规律比较自觉的理性认识。

6、美学学科——是指奠基于审美意识和美学思想,以审美现象为专门课题,从整体上独立地、系统地思考审美现象所获得的理论体系。

7、美学关系——是指从属于人与世界的存在论关系,是人与世界的一种特殊的精神性关系,是人对世界借助感性形式建构起来的自由的情感体验关系。

8、美——指审美活动建构起来的、能激发主体美感的审美对象及其所呈现出来的存在方式和存在状态,它是人与世界一体圆融、有限与无限和谐统一的自由人生境界的对象化和感性显现。

9、美感——指审美活动中与审美对象同时建构起来的审美主体所呈现出来的存在方式和存在状态,它体现为主体直观到了这种超越现实功利、伦理、认识的自由人生境界、体验到了人与世界的存在意义而产生的自由感、幸福感和愉悦感。

10、审美形态——是指人对不同样态的美即审美对象的归类和描述,它是审美活动中当下生成的自由人生境界的对象化、感性表现形式和具体存在状态。

11、审美需要——指人作为一种有生命、有意识的社会存在物所内在具有的,渴望在对象化的活动中能动地实现自己、肯定自己,并按照他的人生理想去自由而完整地发展自己的精神需求,是人的本质力量的一种新的充实和新的显现。

12、审美理想——是主体心目中关于完善的美的观念,是主体通过想象在头脑中构造出来的理想形态的美。

美学名词解释1、审美意识2、实践概念3、美感:4、审美关系5、审美形态6、审美需要:7、审美理想8、审美惊异9、审美体验10、超验世界11、审美澄明:12、审美形态13、审美情趣:14、优美15、崇高16、悲剧17、罪孽说:18、焦虑说:19、喜剧:20、丑21、《丑的美学》:22、荒诞:23、审美经验:24、直观(直觉)25、感性直观性26、感知:27、接近联想:28、类比联想29、对比联想30、移情说31、审美态度32、审美距离33、游戏说34、模仿说:35、集体无意识说36、表现说:37、有意味的形式说:38、符号说39、载道说40、意象世界层41、意象42、仿象43、兴象44、喻象:45、抽象:46、意象的物态化47、意境:48、有我之境和无我之境:49、艺术敏感:50、艺术想象力:51、灵感:52、观、品、悟:53、艺术的审美功能:54、审美教育55、寓教于乐56、柏拉图的美育观:57、席勒的美育观:58、马克思的美育观:59、亚里士多德的美育观:60、化育61、化性起伪62、怡情养性:63、审美的人1、审美意识:指人对自身审美需要和外在对象的审美意义,以及二者之间所构成的审美价值关系的心理反映形式。

它主要包括人的审美愿望、审美趣味、审美观念、审美理想等内容。

2、实践概念:马克思的实践概念是在继承和批判西方传统实践观念,特别是德国古典哲学(尤其是费尔巴哈和黑格尔)的实践概念的基础上形成和发展起来的。

他坚持把实践理解为“人的感性活动”、理解为人类自我创化并变革世界的现实活动,理解为人的整个社会生活世界的根本基础。

他科学地指出,“社会生活在本质上是实践的”。

这里,实践概念覆盖了人的全部社会生活,既包括最基础的物质生产活动,又包括种种精神生产活动,以及人们广大的日常生活活动。

3、美感:指的是审美活动中与审美对象(客体)同时建构起来的审美主体所呈现出来的存在方式和存在状态,它体现为主体直观到了这种超越现实功利、伦理、认识的自由人生境界、体验到了人与世界的存在意义而产生的自由感、幸福感和愉悦感。

美学复习资料一、名词解释1艺术美:即艺术中的审美现象,艺术本质上是一种审美活动,是审美活动最高级最典型的形式。

艺术美就是人创造、提炼的结果,是高于自然的,是人的精神、人的本质力量的感性显现和确证。

2审美需要:指人作为一种有生命、有意识的社会存在物所内在具有的,渴望在对象化的活动中能动地实现自己、肯定自己,并按照他的人生理想去自由而完整地发展自己的精神需求,是人的本质力量的一种新的充实和新的显现。

3游戏说:首先由古典美学的奠基者康德提出,后来由席勒、斯宾塞等人加以发展完善。

其主旨在于艺术本质上是一种游戏,是由游戏发展而来的。

一方面,艺术和游戏具有虚构的力量,富有拓展性和能动性,另一方面,它们所引起的快感是消除了一切主观偏见和现实差异的,是忘我的。

4意象生产:意味着艺术家心中的意象得到物态化和物化的表达。

在这个阶段中,艺术意象进一步完善并获得形式符号和物质实体,使艺术品最终得以生成。

这里的生产具有双重涵义:既有生命孕育分娩的意思,又有工艺制作、生产的意思,这两种意思都与艺术品的产生有关。

5审美活动的自律性:是指审美活动本身就是一个自身完满的世界,它不是手段,而直接的就是目的本身。

6《崇高论》:是郎吉弩斯的美学著作,第一次明确地把崇高和优美作为并列对举的美来加以讨论,在书里面,对崇高的风格有探讨,并提出了“崇高是伟大心灵的回声”。

7感知:是感觉和知觉的总称,感觉是对于对象的个别属性的把握,知觉则能够通过对于感觉材料的加工和整理而达到对于对象的完整把握。

感觉本身是社会化的产物,其中视觉和听觉的作用尤其大。

8灵感:是艺术家在意象创造中,由于各种心理机制、功能处于高度协调的自由状态而突然生成的精神昂奋、注意集中、情绪激动、想象力空前活跃的一种思维活动的境界。

9美学思想:是指奠基于审美意识,是思想主体对审美现象某些本质特征规律比较自觉的理性认识。

10审美态度:是指主体在摆脱了日常的功利和实用态度之后,所产生的一种观照、欣赏的态度。

26.意象的生成:意由象来负载,象由意来充实,两者合为一体就是意象。

(1)意象的生成是主体和客体在审美状态下交融的动态心理过程(2)意象生成过程中,意向与想象起着重要作用,两者的结合可以创造出一个丰富多彩的意象世界。

27.“悟”:(1)“悟”指的是主体对艺术品的意象品鉴渐入佳境后,终于升华为对意境的感悟。

(2)主体在“悟”中终于克服了艺术品中符号与之间的矛盾,进而通过意象重建直接把握了其内在意蕴。

28.巫术说:(1)是20世纪一种关于艺术和审美发的理论,其主要依据是秦勒和弗雷泽关于原始文化的学说。

(2)这种学说认为巫术活动是孕育艺术的母体,人类最初的艺术因巫术需要而产生,并作为巫术活动的一个组成部分而存在。

29.席勒的《美育书简》(1)席勒的《美育书简》是西方第一部系统的美育著作,标志着美育作为一门学科的诞生。

(2)在这部著作中,席勒第一次提出了“美育”的概念,并对美育的性质、特征和社会作用作了系统的阐述。

26、审美意识:(1)审美意识是指人对自身审美需要和外在对象的审美意义,以及二者之间所构成的审美价值关系的心理反映形式。

(2)它主要包括人的审美愿望、审美趣味、审美观念、审美理想等等。

27、罗森克兰兹的《丑的美学》(1)这是西方第一部专门研究丑的美学著作,标志着作为审美邢台的诞生。

(1分)(2)罗森克兰兹把丑和美并列起来,认为丑不仅是美的陪衬物,而且具有独立的审美价值。

(2分)28、审美理解的多义性:审美对象的意义不是以抽象概念的形式表达出来,而是通过感性形象暗示出来的。

对审美对象的理解不能通过逻辑推理.而必须通过直观来把握,因此其意义就显得含蓄而丰富。

29、以道制欲:“以道制欲”是中国古代美育思想的重要主张。

(1分)所谓“道”,是指感性生命和精神生命的原则,指“理”。

(1分)美育就是通过生命的原则去驾驭人的感性欲望,从中实现对人的感化。

26.审美情趣:审美情趣是指在审美时间中,不同的审美样态在与主题构成不同的审美关系时,(2分)所产生的不同趣味效应。

1、原型理论2、艺术美3、审美4、审美意识5、美学思想6、美学学科7、美学关系8、美9、美感10、审美形态11、审美需要12、审美理想13、审美趣味14、审美活动无功利15、自律性16、审美体验17、游戏说18、审美意识19、审美形态20、审美活动的二重性21、优美22、崇高23、《论崇高》24、利奥塔德25、悲剧26、《悲剧的诞生》27、罪孽说28、焦虑说29、喜剧30、丑31、荒诞32、“狂欢化”33、人本主义美学34、审美经验35、本质直观36、超验世界37、感知38、想象39、接近联想40、类似联想41、对比联想42、再造性想象43、创造性想象44、审美态度45、审美距离46、游戏说47、集体无意识说48、模仿说49、表现说50、有意味的形式说51、符号说52、艺术品53、载道说54、娱乐说55、艺术作品的意象世界层56、艺术作品的意境超验层57、意象58、仿象59、兴象60、喻象61、抽象62、意境63、有我之境64、无我之境65、艺术的审美功能66、艺术的认识作用67、艺术的道德教育功能68、灵感69、美育70、寓教于乐(贺拉斯的美育观)71、《美育书简》72、审美教育73、柏拉图的美育观74、亚里士多德的美育观75、席勒的美育观76、马克思的美育观77、化育78、怡情养性79、化性起伪80、完美的人81、审美的人82.寓教于乐83.美学研究的对象38.生命的机械化84.集体无意识说85."上升的乖讹"与"下降的乖讹"86.无我之境87.美感欣赏活动88.柏拉图的美育观89.美学思想90.审美态度91.艺术敏感92.观93.移情说94.埃斯特惕卡95.心理能量消耗的节省说96.悲剧性97.席勒的美育观98.有意味的形式说99.审美个性100.审美直观101.审美理想102.崇高103.美育代宗教说104.有意味的形式说105.寓教于乐106.审美形态107.审美体验108.美学研究的对象109.生命的机械化110.集体无意识说111、艺术品的他律性112、趣味教育113、空间艺术114、净化说1、原型理论:荣格舍弃弗洛伊德的泛性欲主义,并将个体无意识进行改造而成为集体无意识,由此提出原型理论。

距离距离缘何产生美。

一直以来学界对距离产生美这一命题有不少研究。

但至于原因,探讨不多。

且更多的关注焦点是在保持审美的无功利性。

笔者认为,这种保持其实是审美主体对审美客体进行审美时在认知上的一定欠缺造成的。

这种认识欠缺拥有无限的空白,让人可以用经验、知识、想象去填充。

在填充的过程中,有一定的趋向性。

文学欣赏时,需要保持距离文学创造需要保持距离。

距离远近可促成视角不同。

距离有无可以致审美效果的有无。

“距离产生美”这是美学中一个时常被论及的命题。

布洛的审美距离说,王国维的出乎其外,朱光潜的"当局者迷,旁观者清”。

现实生活中,距离远了,难于接触。

距离近了,是非常生,烦恼隐现。

从美学层面,该怎么面对距离,笔者尝试做一个初步的思考。

一、布洛的心理距离说爱德华·布洛(Edward Bullough),被称为心理距离说之父,是瑞士著名的心理学家、美学家,他曾在文章《作为艺术因素与审美原则的“心理距离”》中提出“距离说”,并对其进行了详细而系统的阐述。

布洛认为“美感的快感是有距离的快感”。

要求审美要保持超功利的心理距离,此处的距离当然并非指单纯物理上的时间距离或空间距离,虽然布洛将时空距离划分为心理距离的特殊形式,但更多的指意仍然是从心理学层面提出的。

“心理距离是通过把客体及其吸纳与人的身体分离开来而获得的,也是通过使客体摆脱了人本身的实际需要与目的而取得的。

”布洛特别举了一个经典的海上遇雾例子,为我们更深更真实贴切地说明心理距离的含义。

船只在海上航行,难免遭遇不佳的天气状况。

遇上海雾浓浓,则要担心航船的安危,生命有无系于一瞬,一切将会面临生死威胁,谁能有心听海说爱?若有,必是无比旷达之人,置生死于度外又要有超凡脱俗的胸襟和涵量,毕竟属于极为少数之辈,常人自然无心赏雾。

布洛的解释,便是认为因从功利性的自身利害出发,所以审美主体不得审美之醉。

但如果,换做岸边的行人,看到大雾弥漫海面,航船沉浮隐现,天色朦胧又暧昧,内心一无紧张之感,二无性命之忧,便会有心欣赏“雾”色海景,这正是因为审美主体与审美对象保持了距离,时空距离的跨度衍生了心理距离,没有现实功利忧扰。

审美距离

商丘师范学院文学院任鸿敏

教学重点难点:1、领悟美感或美感经验的概念及内涵。

2、距离说

教学方法:讲授法、讨论法

使用教材:朱立元《美学》(修订版)

参考书目:1、《朱光潜全集》第1卷,第2卷。

2、杨思寰:《朱光潜美学与现代心理学》。

3、朱光潜:《西方美学史》上下卷。

教学过程:

我们常说的一句俗语就是“距离产生美”,到底距离能不能产生美,如果能又是怎么产生的,今天就审美距离的问题,我们共同来讨论一下。

一、美学研究的新方向

朱光潜先生在《文艺心理学》的第一句话说:“近代美学所侧重的问题是:‘在美感经验中我们的心理活动是什么样?’至于一般人所喜欢问的‘什么样的事物才能算是美’的问题还在其次。

”这段话什么意思呢?其实,就是到了近代,确切的说,从19世纪以来,随着自然科学、特别是心理学的发展,美学研究出现了新趋势:对美的本质的探求日益让位于美感经验的研究,我们在前面的讲课中一直对美的本质进行了全方位的探讨,从古希腊到近现代,可以说在美的本质问题上我们得到了太多的答案,但随着时代的发展,美学作为美的哲学日益让位于作为美感经验的心理学,美学从重点研究美转为重点研究美感。

那么我们大家不禁要问,什么叫做美感或美感经验呢?就是我们在欣赏自然美或艺术美时的心理活动。

比如在风和日暖的时节,眼前尽是娇红嫩绿,面对着这灿烂浓郁的世界,心旷神怡,忘怀一切,时而觉得某一株花在向阳带笑,时而注意到某一个鸟的歌声特别清脆,这时你的心中是不是恍然如有所悟,有所得呢。

这种所得、所悟就是美感的生成。

“万物静观皆自得,四时佳兴与人同”,你只要有闲功夫,竹韵、松涛、虫声、鸟语、无垠的沙漠、飘忽的雷电风雨,甚至断垣

破屋,本来呆板的静物,都能变成赏心悦目的对象。

我们面对艺术美时同样也是这样,这是梵高的代表作《向日葵》和《鸢尾花》,我找一位同学来说一下你的感受。

《向日葵》是梵高静物画中的精品,在这幅作品中,梵高以饱满的大笔触表现了各种各样的向日葵的形态,既有盛开的,也有枯萎的,画面是灿烂的金黄色,这种燃烧的金黄色给人一种明亮、跃动、奔放的感觉。

《鸢尾花》的画面则是绿色、蓝色和红色构成的一曲春天的交响曲。

三种色彩的布置给观众带来了极大的视觉美感,画家毕沙罗都认为这幅画中的鸢尾花美得像位公主。

二、距离说

(一)距离说的提出

以美感为中心来构建美学体系,这就不同于以美为中心的美学研究思路。

今天我们所讲的距离说就是在研究美感经验方面较为突出的学说。

距离说是瑞士心理学家和美学家布洛提出来的,他说的距离指的是事物和人实际利害关系的分离。

美的事物往往有一点“遥远”,只有当事物脱离与日常实际生活的联系时,人对它的审美态度才会产生。

布洛在提到距离说的时候常以“雾海航行”为例来加以说明。

(二)距离产生美

距离是形成审美态度的必要条件。

人对事物的审美态度不同于实用态度,它不由满足实际需要的欲望所推动,也不导向达到功利目的的活动。

朱光潜先生在谈到距离理论时,曾举过一个例子说明审美态度的这种特点。

假设一位商人、一位植物学家和一位诗人同时看一朵樱花。

商人想着赚钱,于是计算这些花在市场上的售价。

植物学家会数一数花瓣和花柱,给花分类,并研究花繁叶茂的原因。

诗人则全神贯注在这花朵上而忘记了一切,对于他来说,这朵小花就是整个世界,对花的美感享受使他极度狂喜。

我们在这里见到的,就分别是实用的、科学的和审美的态度。

适当的距离能够使人对事物的实用态度转变为审美态度,从而使实用的人转变为审美的人。

对于事物来说,距离意味着“孤立”,即事物“孤立”于实用关系之外,事物的形象和它的其他方面相分离。

对于人来说,距离意味着“超脱”,即“超脱”于对事物的实用态度和科学态度。

诗人和商人同看一朵花时,他们所处的空间距离并没有什么不同,这里所说的距离是一种心理距离,即诗人在花和自己的利害关系之间插入一段距离。

不过,除心理距离以外,空间距离和时间距离也有利于审美态度的产生。

朱先生留学欧洲时,他的住所后面有一条小河通莱茵河。

他在晚上散步,总是沿东岸走,过桥沿西岸回来。

走东岸时觉得西岸的景色比东岸的美,走西岸时又觉得东岸的景色比西岸美。

这是我们大家都有过的体验,另外,对岸的景色固然比这边的美,但是它们又不如河里的倒影美。

比如,同是一棵树,看它的正身本极平凡。

看它的倒影却带有几分另一世界的色彩。

为什么树的倒影比它的正身美呢?我想是因为树的正身是实用世界中的一个片段,它容易使人想起实用上的意义,比如避风息凉或者盖房烧火。

而树的倒影是幻境的,与实际人生没有直接关联。

我们一看到它,就立刻注意到它的轮廓、线纹和颜色,好比看一幅画一样。

中国古代女诗人郭六芳有一首诗《舟还长沙》:

侬家家住两湖东,十二珠帘夕阳红。

近日忽从江上望,始知家在画图中。

诗人平时生活在家里,没有能够感受到家的美。

因为家里的环境她太熟悉了,习见的东西都变成实用的工具。

这间房子是卧室,那张桌子是餐桌,注意力不能专心致志地去看房子、桌子是什么样子,去感受到家的美。

但突然有一天,女诗人离开了熟悉的家,从远处看,才发现在红色的夕阳照射下,十二珠帘闪闪发光,原来家在图画中,融在自然的一片美的形象里了。

我们身边还有很多例子,烟云、细雨、帘幕、疏篱、薄雾、月色总有一种美的意味。

(比如云烟中苍翠的群山、细雨下葱翠欲滴的嫩叶、薄雾中宁静的村庄、夕阳下薄雾笼罩的湖面)拿帘来说,它在中国古代建筑中具有独特的审美作用,它能营造出一种距离感。

中国古典诗词有不少涉及到帘的佳句,如:“帘卷西风,人比黄花瘦”,“垂帘不卷留香住”,“珠帘暮卷西山雨”等。

这些都赋予帘以超凡绝俗的诗情画意,帘的形象和由帘引起的遐想令人销魂。

“帘后美人,帘底纤足,帘掩美人,帘卷西风,隔帘双燕,掀帘出台,等等,没有一件不叫人遐思,引人入画”。

另外,居住在西湖或峨眉的人除了以居近名胜自豪外,往往觉得西湖或峨眉也不过如此,然而外地人初来西湖或峨眉,即使审美力很薄弱,也会惊讶它的美

景。

一种境遇中的人往往羡慕另一种境遇中的人。

在高楼大厦中吃惯山珍海味的人,对竹篱瓜架的黄粱浊酒也有兴趣。

上面说的是空间距离产生美,此外,时间距离也能产生美。

朱光潜先生小时候在乡下,早晨看到的是那几座茅屋,几畦田,几排青山,晚上看到的还是那几座茅屋,几畦田,几排青山,觉得它们真是单调无味。

然而几十年后回忆起来,却不免有些留恋。

很多人都有这样的体会,“本来是很辛酸的遭遇到后来往往变成很甜美的回忆”。

朱先生在《谈美》中举了一系列的例子,说明时间距离产生美。

卓文君不守寡,私奔司马相如,在当时人看来,卓文君失节是一件秽行丑迹,我们现在却把这段情史传为佳话。

唐朝诗人李贺在《咏怀》诗中写道:“长卿怀茂陵,绿草垂石井。

弹琴看文君,春风吹鬓影。

”在春风吹拂下,卓文君美丽的鬓影轻轻晃动。

这是多么幽美的一幅画!

清朝著名文学家、《随园诗话》的作者袁枚是浙江钱塘(今杭州)人,他曾刻了一方“钱塘苏小是乡亲”的印,看他的口吻颇为自豪。

苏小究竟是怎样一个人呢?她原来不过是南朝的一个妓女。

和这个妓女同时代的人谁肯攀她做“乡亲”呢?因为当时的人不能把这些人物的行为从社会信仰和厉害观念的羁绊中解脱出来。

我们在时过境迁后,就可以把它们当做有趣的故事来谈。

有些人只看重实际功利的需要,不能站在适当的距离之外看人生,不能聚精会神地观赏事物本身的形象,于是这丰富的世界,除了饮食男女的实用目的外,便了无生趣。

所以朱先生有一个结论非常好:“美和实际人生总有一个距离,要见出事物本身的美,须把它摆到适当的距离之外去看。

(三)距离说的理论支持

从西方美学史上看,距离说起源于审美不涉利害的理论。

所谓审美不涉利害,就是说审美和功利、欲念无关。

18世纪英国美学家博克在《论崇高与美两种观念的根源》中指出,崇高的对象如暴风雨,和我们的生命遭遇危险时一样令人产生恐怖,但在情感上显得不同。

暴风雨如果危及生命,只能产生痛苦。

而暴风雨成为崇高对象的条件是它有危险性,但这危险又不太紧迫或者得到缓和:“如果危险或苦痛太紧迫,它们就不能产生任何愉快,而只是恐怖。

但是如果处在某种距离之外,或只受到了某种缓和,危险和苦痛也可以变成愉快的。

”在这里,博

克使用了“距离”这个术语。

在主张审美不涉功利的美学家中,18世纪德国美学家康德对这一理论的阐述最为著名。

《判断力批判》是康德最重要的美学著作。

在这部著作中,康德区别了美感和快感。

一般快感都要涉及利害计较,都只是欲念的满足,如渴了饮水,饿了吃饭等。

这时候主体只关心对象的存在而不关心它的形式。

而美感不涉及利害计较,不是欲念的满足,这时候主体只关心对象的形式而不关心它的存在。

按康德的说法,美感是“唯一的独特的一种不计较利害的自由的快感”。

所以,审美主体和审美客体要保持距离,这种距离不能不及,也不能太过,这是一种适当的距离,即不即不离。

距离不及,容易和实用功利相联系;距离太过,又使人不能欣赏和理解对象。

作业布置:

1、课后搜集和帘相关的诗句,并记录下来,体味一下由帘所营造出来的距离美。