第五章 社会美

- 格式:pptx

- 大小:4.34 MB

- 文档页数:33

《美学》教案目录第一章美学的研究对象(2课时)第二章美的本质(4课时)第三章形式美(2课时)第四章自然美(2课时)第五章社会美(6课时)第六章艺术美(6课时)第七章美的范畴(2课时)第八章美感(4课时)第九章美的欣赏(4课时)第十章美的创造(4课时)第一章美学的研究对象【教学要求】了解美学学科的概况、关于美学研究对象的不同观点,思考美学的研究对象和定义,理解美育的含义、目的和途径。

掌握美学的学习方法和研究方法。

运用美学的学习方法学好美学。

【教学重点】美学的定义【教学难点】美学的研究对象【教学时数】2课时【教学手段】使用多媒体授课【教学过程】第一课时为什么要学习美学?讲述古希腊神话故事——金苹果的故事,说明美对人具有重要作用,审美在生活中占有重要地位。

回答为什么要学习美学。

第一章美学的研究对象关于美学研究对象的几种不正确的说法。

美学知识趣谈:“女看头,男看腰”。

人的美主要取决于内在美(心灵美)。

一、美学是一门古老而年轻的科学美学诞生于1750年。

“美学之父”是德国哲学家鲍姆加登。

二、美学是一门边缘科学美学与哲学、文艺学、心理学、伦理学有密切关系。

美学属于人学,是人文科学。

三、美学的研究对象中外美学家关于美学研究对象的六种不同观点。

思考题:你认为美学的基本问题是什么?第二课时本人对美学研究对象的看法:美学的研究对象是审美活动。

美学要从审美现象入手,围绕审美活动来研究审美关系。

讲解审美活动。

美学的定义:美学是研究人的审美活动的学科,或者说,美学是研究美、美感和美的创造的一般规律的学科。

美学的知识体系。

四、美学的学习方法坚持理论与实际相结合的方法。

1、结合审美经验学习美学理论,将审美经验上升为美学理论。

2、用美学理论指导审美活动、解释审美现象,在审美实践中培养、提高对美的感受力、鉴赏力和创造力。

欣赏东汉陶塑《击鼓说唱俑》、东汉铜塑《马踏飞燕》、徐悲鸿国画《逆风》、唐代元稹的诗《闻乐天授江州司马》。

3、学习美学理论要学习美学史,加深对美学知识的理解。

自然美三大类社会美从审美对象来分审美意识学科史艺术美绪论1、鲍姆嘉通:第一次使用“感性学”1735年《诗的哲学默想录》。

2、“感性学”:鲍姆嘉通提出了感性认识的完善就是美的观点。

鲍氏因此被称作“美学之父”,新兴学科的开拓者(感性学)。

3、近代诸多美学论题在康德处获得集大成的哲学论证。

三种中国美学的具体内容概述如下:1.中国古典美学思想依托中国古代文化的主干儒道释。

“美”与“德”紧密相连是中国美学精神的主要特点。

中国传统儒家强调美对善的生成和涵养作用,同时也强调向美的二次生产。

美一方面涵养道德,另一方面引领道德,它在个体层面涉及“以美立人”问题,在国家层面涉及“以美立国”问题。

2..近代中国美学建设的代表人物、首先是将西方美学理论与中国审美精神结合诠释的王国维,这也是中国本土美学远超出学科知识介绍的深度开端。

蔡元培(中国美学教育制度建设的近代奠基人),朱光潜和宗白华(结合中国文化推广近代美学的代表)3.当代中国美学呈现出超越上述中国主流美学的多元化趋势。

基于马克思的哲学美学形成了马克思主义美学传统:(!!!)1.首先,马克思主义美学基于生产一生活的现实审美眼光,2.其次。

以普列汉诺夫为代表的艺术起源于劳动的马克思主义艺术社会学与人类学,超出了艺术起源于自然环境的法国理论。

3.再次,“经济基础-----上层建筑”的社会结构揭示了审美与艺本的社会属性位置及功能。

美学研究对象的若干观点1.艺术2.“美”3.审美经验美学是研究审美活动的学科美学研究的三个层次:1.哲学美学2.实用美学3.边缘性美学美学相邻学科1、美学与艺术学2、美学与心理学3、美学与宗教学另外,美学有着明显的哲学基础,美学的很多话题需要以哲学来进行解释。

第一章审美活动论一.审美活动的动力机制:审美活动论:柏拉图的《大希庇阿斯篇》是美学思想史上首次专题讨论审美本质的文献。

亚里士多德:“美本身”体现为“美的事物”属性亦即“美的主要形式”秩序、匀称与明确。

美学原理课程重点知识汇总第二章审美活动经验二、审美积淀何谓积淀?外在的社会生活结晶为内在的审美感受,宏观的人类历史沉积为微观的个体心理结构一这样一种内化的过程,称之为“积淀”。

审美积淀与人类实践活动的全部物质文明与精神文明的创造都有关系。

其中,尤以三种积淀方式为重要。

1.生产积淀2.以巫术为主的原始文化积淀3.以艺术为代表的日常文化积淀结论:个体的审美心理结构的形成与发育,乃是一-种人类文化社会的、历史的、全面的哺育积淀过程。

第三章形式美形式美的基本规律一、对称与均衡:是最常见的形式构成,它们都有形式上的平衡感。

二、调和与对比:是不同形式的并列比较,调和是在不同形式因素的并列中趋向同,对比是在不同形式因素的并列中趋向异。

三、比例与尺度:比例与尺度都是体现事物整体与局部以及局部之间关系的形式构成。

四、节奏与韵律节奏是指形式因素在运动过程中有秩序的变化,有规律的组合和反复。

构成节奏有两个条件,一是时间、运动过程,二是力量的强弱变化。

把运动中的长短、强弱变化有规律地组合起来加以反复,便形成节奏。

五、多样与统一多样,指事物个性的千差万别;“统一",指这千差万别的事物的共性和整体联系。

多样统一就是把具有差异、变化、对立的各种形式因素有机地组合在一起,使差异性在整体中消除融化,构成个协调一致的统一体。

这是形式美的最高法则,也称为和谐。

形式美与时尚的关系时尚有多种解释,就其内含有时间和崇尚两重意思来说应该与时髦、时兴、流行、倾向相关联,而时尚本身又有样式、方式等意思,因此,时尚与形式必定有着密切的关系。

时尚与特定的形式直接相关,这种特定形式在当下肯定就是形式美。

时尚的形成有多方面的原因,如前所述,可以是科学技术发展的原因,也可以是社会政治原因。

而时尚形成的心理原因则是与人的群体意识有关。

所以人们会想方设法追求时尚时尚的最深层的心理原因,是人的求新倾向。

时尚肯定与变化相关,但却是有规律的。

时尚基于人的求新求变心理,由此也可看出形式美与时尚的关系。

《美学》教案目录第一章美学的研究对象(2课时)第二章美的本质(4课时)第三章形式美(2课时)第四章自然美(2课时)第五章社会美(6课时)第六章艺术美(6课时)第七章美的范畴(2课时)第八章美感(4课时)第九章美的欣赏(4课时)第十章美的创造(4课时)第一章美学的研究对象【教学要求】了解美学学科的概况、关于美学研究对象的不同观点,思考美学的研究对象和定义,理解美育的含义、目的和途径。

掌握美学的学习方法和研究方法。

运用美学的学习方法学好美学。

【教学重点】美学的定义【教学难点】美学的研究对象【教学时数】2课时【教学手段】使用多媒体授课【教学过程】第一课时为什么要学习美学?讲述古希腊神话故事——金苹果的故事,说明美对人具有重要作用,审美在生活中占有重要地位。

回答为什么要学习美学。

第一章美学的研究对象关于美学研究对象的几种不正确的说法。

美学知识趣谈:“女看头,男看腰”。

人的美主要取决于内在美(心灵美)。

一、美学是一门古老而年轻的科学美学诞生于1750年。

“美学之父”是德国哲学家鲍姆加登。

二、美学是一门边缘科学美学与哲学、文艺学、心理学、伦理学有密切关系。

美学属于人学,是人文科学。

三、美学的研究对象中外美学家关于美学研究对象的六种不同观点。

思考题:你认为美学的基本问题是什么?第二课时本人对美学研究对象的看法:美学的研究对象是审美活动。

美学要从审美现象入手,围绕审美活动来研究审美关系。

讲解审美活动。

美学的定义:美学是研究人的审美活动的学科,或者说,美学是研究美、美感和美的创造的一般规律的学科。

美学的知识体系。

四、美学的学习方法坚持理论与实际相结合的方法。

1、结合审美经验学习美学理论,将审美经验上升为美学理论。

2、用美学理论指导审美活动、解释审美现象,在审美实践中培养、提高对美的感受力、鉴赏力和创造力。

欣赏东汉陶塑《击鼓说唱俑》、东汉铜塑《马踏飞燕》、徐悲鸿国画《逆风》、唐代元稹的诗《闻乐天授江州司马》。

3、学习美学理论要学习美学史,加深对美学知识的理解。

《美学原理》题库绪论:什么是美学•填空题•美学学科的名称是德国哲学家(鲍姆嘉通)在1750年首次提出。

•康德关于美学的一部名著书名叫(《判断力批判》)。

•中国古典美学的三个黄金时代分别是(先秦)、(魏晋南北朝)和(清代前期)。

•中国美学的真正起点是(老子),他开创了(道家)美学的传统。

•(孔子)是中国历史上第一个提倡美育的思想家。

•在唐、五代和宋元时期,中国古典美学除了儒家美学、道家美学这两条线之外,(禅宗)对中国古典美学也产生了越来越大的影响。

•中国近代美学的三大家是(梁启超)、(王国维)和(蔡元培)。

•中国现代美学两大代表性人物是(朱光潜)、(宗白华)。

•在中国当代美学第一次热潮中出现了四大美学流派,他们分别是以蔡仪为代表的(客观派),以高尔泰、吕荧为代表的(主观派),以朱光潜为代表的(主客观统一派)派和以李泽厚为代表的(客观性和社会性统一派)。

•美学研究的对象是(审美活动)。

•名词解释•审美活动P13-151.审美活动是人类的一种精神活动,它是人性的需求。

没有审美活动,人就不是真正意义上的人。

2.审美活动是人的一种以意象世界为对象的人生体验活动。

这个意象世界照亮一个本然的生活世界。

在这个以意象世界为对象的体验活动中,人获得心灵的自由。

在这个以意象世界为对象的体验活动中,“真”、“善”、“美”得到了统一。

3.审美活动是人类的一种文化活动,它在人类历史上发生、发展,它受人类的文化环境的影响和制约。

因而审美活动具有社会性、历史性。

总括起来,我们可以说,,审美活动是人的一种精神—文化活动,它的核心是以审美意象为对象的人生体验。

在这种体验中,人的精神超越了“自我”的有限性,得到一种自由和解放,回到人的精神家园。

从而确证了自己的存在。

•美学P16-19(一)美学是一门人文学科人文学科研究的对象是人的意义世界和价值世界。

美学属于人文学科,从大范围来讲,它的研究对象是人的生活世界,是人的意义世界和价值世界。

美学原理目录绪论什么是美学一、美学的历史从什么时候开始二、中国近百年美学发展的轮廓三、美学研究的对象四、美学的学科性质五、为什么要学习美学六、怎样学习美学绪论提要第一编审美活动第一章美是什么一、柏拉图开始对“美”的讨论二、20世纪50年代我国美学界关于美的本质的讨论三、不存在一种实体化的、外在于人的“美”四、不存在一种实体化的、纯粹主观的“美”五、美在意象六、意向的分析七、审美意象只能存在于审美活动中八、意象世界照亮一个真实的世界本章提要第二章美感的分析一、美感是体验二、审美态度三、美感与移情四、美感与快感五、美感与高峰体验六、美感与大脑两半球的功能七、意识与无意识八、美感与宗教感九、美感的综合描述本章提要第三章美和美感的社会性一、自然地理环境对审美活动的影响二、社会文化环境对审美活动的影响三、审美趣味和审美格调四、审美风尚和时代风貌本章提要第二编审美领域第四章自然美一、自然美的性质二、和自然美的性质有关的几个问题三、自然美的发现四、自然美的意蕴五、中国传统文化中的生态意识本章提要第五章社会美一、社会生活如何成为美二、人物美三、日常生活的美四、民俗风情的美五、节庆狂欢六、休闲文化中的审美意味本章提要第六章艺术美一、对“什么是艺术”的几种回答二、艺术品呈现一个意象世界三、艺术与非艺术的区分四、艺术创造始终是一个意象生成的问题五、艺术作品的层次结构六、什么是意境七、关于“艺术的终结”的问题本章提要第七章科学美一、大师的论述:科学美的存在及性质二、科学美的几个理论问题三、追求科学美成为科学研究的一种动力四、达·芬奇的启示本章提要第八章技术美一、对技术美的追求是一个历史的过程二、功能美三、功能美的美感与快感四、“日常生活审美化”是对大审美精神时代的一种描述本章提要第三编审美范畴第九章优美与崇高一、审美形态与审美范畴二、优美的文化内涵和审美特征三、崇高的文化内涵四、崇高的审美特征五、高尚、圣洁的灵魂美六、阳刚之美与阴柔之美本章提要第十章悲剧与喜剧一、对悲剧的解释:亚里士多德、黑格尔、尼采二、悲剧的本质三、悲剧的美感四、中国的悲剧五、喜剧和喜剧的美感本章提要第十一章丑与荒诞一、丑在近代受到关注二、中国美学中的丑三、荒诞的文化内涵四、荒诞的审美特点五、荒诞感本章提要第十二章沉郁与飘逸一、沉郁的文化内涵二、沉郁的审美特征三、飘逸的文化内涵四、飘逸的审美特点本章提要第十三章空灵一、空灵的文化内涵二、空灵的静趣三、空灵的美感是一种形而上的愉悦本章提要第四编审美人生第十四章美育一、美育的人文内涵二、美育的功能三、美育在教育体系中的地位和作用四、美育应渗透在社会生活的各个方面,并且伴随人的一生五、美育在当今世界的紧迫性本章提要第十五章人生境界一、什么是人生境界二、人生境界的品位三、人生境界体现于人生的各个层面四、追求审美的人生本章提要主要参考书目朱光潜:《文艺心理学》《谈美》《西方美学史》宗白华:《美学散步》张世英:《哲学导论》凌继尧:《西方美学史》叶朗:《中国美学史大纲》朱良志:《中国美学十五讲》美不自美,因人而彰。

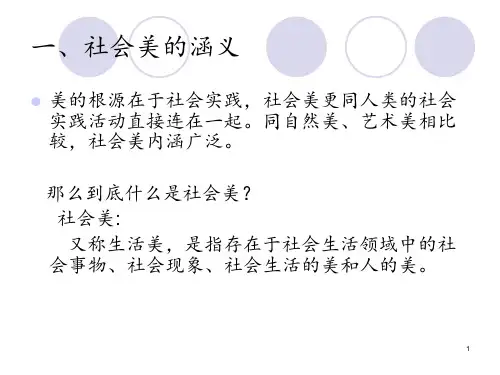

第五章美育的媒介一、学习目的与要求通过本章学习,了解美育媒介的内容,理解自然美、社会美、艺术美和科技美的特点及其美育作用,特别是深刻理解人的美及其美育,把握艺术教育与审美教育的关系,以便在美育中充分利用这些美育媒介,发挥它们的作用。

二、课程内容与考核要求(一)识记自然美的实质、自然美的特点、社会美的特点和内容、人体美的审美价值、人格美的内容、艺术美、视觉艺术、听觉艺术、视听艺术、语言艺术、科学美、技术美。

(二)领会自然美的实质、自然美的美育作用、劳动没的美育、人格美的美育、艺术美和审美教育的关系、科技美的审美特征。

(三)简单应用运用自然美的特点分析某一处自然风景的美;运用服饰美的原理分析某件服饰的美;运用视听艺术的审美特征分析某个艺术作品的美;运用科技美的审美特征分析某一科技成果的美。

(四)综合应用运用艺术美的原理分析某部艺术作品的审美特征及其美育作用。

三、考核知识点1.美育的媒介:实质实施美育的重要手段。

2.审美对象的分类:现实美、艺术美、科技美。

3.现实美:是指现实事物中存在的美。

现实美又可分为自然美与社会美。

4.自然美的实质:就是指自然美的根据何在,他的最终根源是什么。

自然美即不在于自然美的自然属性,又不在于人的主观意识的作用,也不在于人的主观意识与自然属性相结合,而在于人改造蔼然、征服自然的实践活动。

5.自然美的特点:天然性——自然美更多地显示了自然形态,人的实践的作用表现得较为间接、隐晦、曲折。

多变性——自然美是无比丰富、多姿多彩的。

他会随着时间的不同组成各种绚丽的画面。

奇特性——自然美原始而多变,带有自然天公的神奇与诡异。

一山一水、一草一木,都决不会相同。

都具有鲜明的特点。

不确定性——自然美常因自然风貌的不同而具有不同的神采。

6.自然美的美育:包括两个方面:一方面要了解如何去欣赏自然美;另一方面要了解自然美的美育作用体现在哪些方面。

欣赏自然美的基本要求。

努力使自己的五官敏锐、感觉细腻,使欣赏自然美的基本要求。