中国近代史上的三次移民潮——“闯关东、走西口、下南洋”

- 格式:doc

- 大小:122.50 KB

- 文档页数:2

2023-2024学年北京市大兴精华学校高三上学期12月月考历史试卷1. 生产工具的进步是生产力发展的重要标志。

河南辉县出土的战国铁犁铧,人们耕地时把它安装在犁上,用来破土,省力易行。

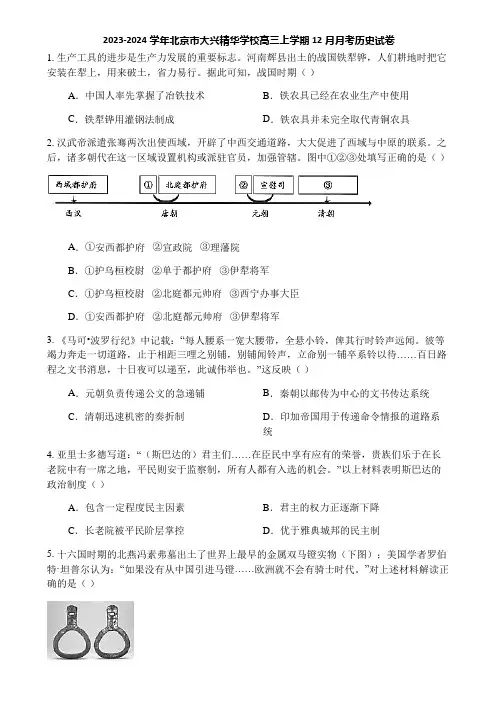

据此可知,战国时期()A.中国人率先掌握了冶铁技术B.铁农具已经在农业生产中使用C.铁犁铧用灌钢法制成D.铁农具并未完全取代青铜农具2. 汉武帝派遣张骞两次出使西域,开辟了中西交通道路,大大促进了西域与中原的联系。

之后,诸多朝代在这一区域设置机构或派驻官员,加强管辖。

图中①②③处填写正确的是()A.①安西都护府②宣政院③理藩院B.①护乌桓校尉②单于都护府③伊犁将军C.①护乌桓校尉②北庭都元帅府③西宁办事大臣D.①安西都护府②北庭都元帅府③伊犁将军3. 《马可•波罗行纪》中记载:“每人腰系一宽大腰带,全悬小铃,俾其行时铃声远闻。

彼等竭力奔走一切道路,止于相距三哩之别铺,别铺闻铃声,立命别一铺卒系铃以待……百日路程之文书消息,十日夜可以递至,此诚伟举也。

”这反映()A.元朝负责传递公文的急递铺B.秦朝以邮传为中心的文书传达系统C.清朝迅速机密的奏折制D.印加帝国用于传递命令情报的道路系统4. 亚里士多德写道:“(斯巴达的)君主们……在臣民中享有应有的荣誉,贵族们乐于在长老院中有一席之地,平民则安于监察制,所有人都有入选的机会。

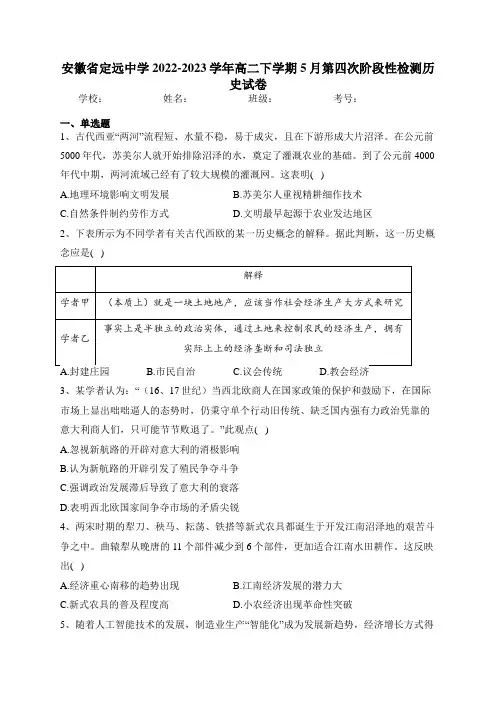

”以上材料表明斯巴达的政治制度()A.包含一定程度民主因素B.君主的权力正逐渐下降C.长老院被平民阶层掌控D.优于雅典城邦的民主制5. 十六国时期的北燕冯素弗墓出土了世界上最早的金属双马镫实物(下图);美国学者罗伯特·坦普尔认为:“如果没有从中国引进马镫……欧洲就不会有骑士时代。

”对上述材料解读正确的是()A.该金属双马镫可作为实物史料为北燕的建国提供证明B.马镫的发明使印欧人开始进入欧洲、印度的广大地区C.马镫的传入,为欧洲大规模建立骑士军队提供了可能D.在该文物主人生活的时期,大月氏人建立了贵霜帝国6. 万有引力定律使天地间的一切运动都变得可以领悟和预见,于是17—18世纪西欧出现一股狂潮:贵族和各界富人购置望远镜、捕捉蝴蝶、或者兴建家庭实验室,历史学家们搜集证据以弄清支配民族兴衰的法则,研究政治的学者则对各种政体进行比较鉴别,以找到一种理想的、普遍适用的政治制度。

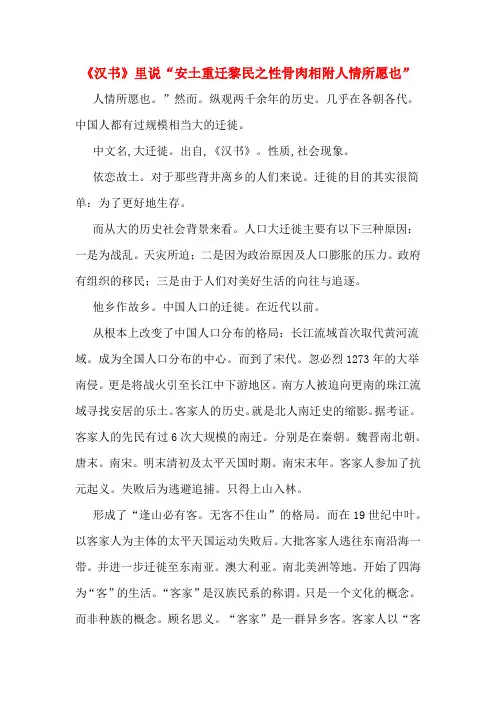

《汉书》里说“安土重迁黎民之性骨肉相附人情所愿也”人情所愿也。

”然而。

纵观两千余年的历史。

几乎在各朝各代。

中国人都有过规模相当大的迁徙。

中文名,大迁徙。

出自,《汉书》。

性质,社会现象。

依恋故土。

对于那些背井离乡的人们来说。

迁徙的目的其实很简单:为了更好地生存。

而从大的历史社会背景来看。

人口大迁徙主要有以下三种原因:一是为战乱。

天灾所迫;二是因为政治原因及人口膨胀的压力。

政府有组织的移民;三是由于人们对美好生活的向往与追逐。

他乡作故乡。

中国人口的迁徙。

在近代以前。

从根本上改变了中国人口分布的格局:长江流域首次取代黄河流域。

成为全国人口分布的中心。

而到了宋代。

忽必烈1273年的大举南侵。

更是将战火引至长江中下游地区。

南方人被迫向更南的珠江流域寻找安居的乐土。

客家人的历史。

就是北人南迁史的缩影。

据考证。

客家人的先民有过6次大规模的南迁。

分别是在秦朝。

魏晋南北朝。

唐末。

南宋。

明末清初及太平天国时期。

南宋末年。

客家人参加了抗元起义。

失败后为逃避追捕。

只得上山入林。

形成了“逢山必有客。

无客不住山”的格局。

而在19世纪中叶。

以客家人为主体的太平天国运动失败后。

大批客家人逃往东南沿海一带。

并进一步迁徙至东南亚。

澳大利亚。

南北美洲等地。

开始了四海为“客”的生活。

“客家”是汉族民系的称谓。

只是一个文化的概念。

而非种族的概念。

顾名思义。

“客家”是一群异乡客。

客家人以“客家”或“来人”自称。

以区别于本地人。

同时表明了他们保存自己族群特性的心态。

与此同时。

客家人还是开放的。

能够入乡随俗。

客家民系以汉人为主体。

同时融合了一小部分畲族。

瑶族等土著居民的血统。

“久在异乡为异客”的客家人。

在多年的漂泊生涯中。

也逐渐有了自己的聚居地。

如广东梅州。

惠州。

以及江西赣州。

福建长汀等。

重建天府之国。

政府有组织的移民。

* 人口的分布也有着深远 * 。

“天府之国”四川的复兴。

便得益于此。

中国官方的强制性移民。

在三国时便已出现。

明朝初年。

政府的强制性移民。

安徽省定远中学2022-2023学年高二下学期5月第四次阶段性检测历史试卷学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、单选题1、古代西亚“两河”流程短、水量不稳,易于成灾,且在下游形成大片沼泽。

在公元前5000年代,苏美尔人就开始排除沼泽的水,奠定了灌溉农业的基础。

到了公元前4000年代中期,两河流域已经有了较大规模的灌溉网。

这表明( )A.地理环境影响文明发展B.苏美尔人重视精耕细作技术C.自然条件制约劳作方式D.文明最早起源于农业发达地区2、下表所示为不同学者有关古代西欧的某一历史概念的解释。

据此判断,这一历史概念应是( )3、某学者认为:“(16、17世纪)当西北欧商人在国家政策的保护和鼓励下,在国际市场上显出咄咄逼人的态势时,仍秉守单个行动旧传统、缺乏国内强有力政治凭靠的意大利商人们,只可能节节败退了。

”此观点( )A.忽视新航路的开辟对意大利的消极影响B.认为新航路的开辟引发了殖民争夺斗争C.强调政治发展滞后导致了意大利的衰落D.表明西北欧国家间争夺市场的矛盾尖锐4、两宋时期的犁刀、秧马、耘荡、铁搭等新式农具都诞生于开发江南沼泽地的艰苦斗争之中。

曲辕犁从晚唐的11个部件减少到6个部件,更加适合江南水田耕作。

这反映出( )A.经济重心南移的趋势出现B.江南经济发展的潜力大C.新式农具的普及程度高D.小农经济出现革命性突破5、随着人工智能技术的发展,制造业生产“智能化”成为发展新趋势,经济增长方式得到优化。

与此同时,“机器换人”也引发了就业隐忧。

实证分析证实,“自动化”生产将造成技术性失业,对中低技能劳动者产生挤出效应。

据此推知,现代科技进步( ) A.影响了劳动力的需求 B.推动了生产力的跃进C.改变了社会生活方式D.降低了产业要素成本6、在埃及开罗附近的遗址中,发现唐至宋初的瓷片数以万计;叙利亚沙玛拉遗址发现大批唐陶瓷器;印度勃拉名纳巴特遗址也发现了唐代瓷片。

电视剧《闯关东》是一部表现从清朝末期至“九一八”事变前夕,由于自然灾害、土匪横行等原因,迫于生计的朱开山一家从山东历尽艰辛万苦闯荡东北的影视作品,真实再现了清末民初、辛亥革命、军阀混战、“九一八”事变之前的四个不同历史时期的中国底层百姓的生活状态。

作品将人情、人性、人生以及民俗、民心、民生融入剧情之中,重点塑造朱开山这一富有鲜明个性的平民英雄,描绘了一幅我们的先辈为了生存发展、为了哺育后代的艰苦奋斗的历史画卷,展现了撼人心魄的人物命运,坚实厚重的文化意蕴,弘扬了中华民族自强不息、艰苦奋斗、勤劳勇敢、百折不挠的民族精神,有助于鼓舞当代社会的爱国热情和民族精神。

这部电视剧堪称是近几年来少有的电视剧精品,给当前的电视荧屏带来了一股清风,这种成功得益于生动曲折的故事情节和个性鲜明的人物形象,指出了在大众文化语境下电视剧艺术的向上之路。

所谓史诗, 是指能够全方位地反映一个民族的性格特征和历史命运的英雄故事, 包括神话、传说和历史演绎。

其实在笔者看来, 史诗就是诗史, 即诗化的历史, 是一个民族的民族意识和民族精神的不断积淀,具有丰富的多义性和内涵的开放性。

“史”是“真”, 而且必须“真”; “诗”是“艺”, 是“美”。

“闯关东”是历史, 是一段真实的移民史。

通过电视剧《闯关东》大致可以看出上个世纪初中国历史的一个侧面: 军阀混战、外敌入侵、饿殍遍地、流民成群, 而相对稳定、富饶与开阔的关东, 便成了移民们流亡的目的地, 歇脚定居的桃花源。

白山黑水、深山老林, 退可守、进可攻, 理想的栖息地。

《闯关东》是诗, 是一首荡气回肠的移民诗。

通过电视剧《闯关东》大致可以领略到那些“关东客”们的爱恨情仇, 那些被迫远离家园又时时回望家园, 再次重建家园的磨难艰辛。

那么, 运用怎样的艺术手段才能呈现那一段历史, 那一脉精气神, 当是编导们认真思考的。

现实主义, 不错, 就是现实主义的再现。

《闯关东》的实践证明, 没有过时的主义和方法, 只有心灵的丰富深刻亦或浅薄粗鄙。

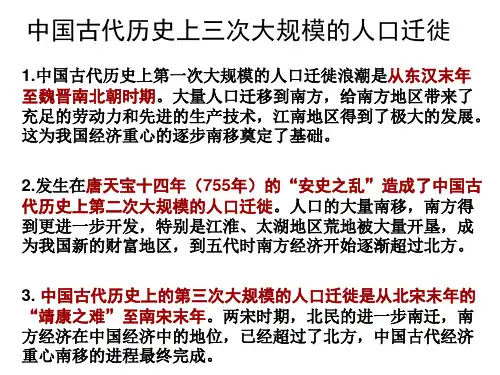

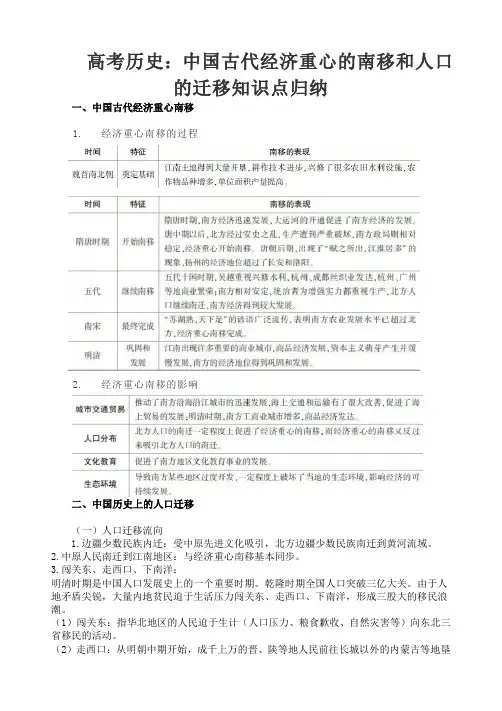

高考历史:中国古代经济重心的南移和人口

的迁移知识点归纳

一、中国古代经济重心南移

1.经济重心南移的过程

2.经济重心南移的影响

二、中国历史上的人口迁移

(一)人口迁移流向

1.边疆少数民族内迁:受中原先进文化吸引,北方边疆少数民族南迁到黄河流域。

2.中原人民南迁到江南地区:与经济重心南移基本同步。

3.闯关东、走西口、下南洋:

明清时期是中国人口发展史上的一个重要时期。

乾隆时期全国人口突破三亿大关。

由于人地矛盾尖锐,大量内地贫民迫于生活压力闯关东、走西口、下南洋,形成三股大的移民浪潮。

(1)闯关东:指华北地区的人民迫于生计(人口压力、粮食歉收、自然灾害等)向东北三省移民的活动。

(2)走西口:从明朝中期开始,成千上万的晋、陕等地人民前往长城以外的内蒙古等地垦。

中国历史上的人口迁移历史上我国的人口迁移1.“永嘉丧乱”时期发生在西晋永嘉年间,腐朽的统治者对各族人民进行残酷的剥削和压迫,从而使黄河流域广大人民流离失所,被迫大规模迁移到江淮流域(主要是流入江苏、安徽、湖北、四川等地)。

这次南迁人口约90万,使秦汉以来人口分布显著的北多南少格局开始发生变化,南方人口得到较快增加,促进南方经济的迅速发展,这是中国人口分布中心向长江流域转移的一个标志性事件。

2.“安史之乱”时期发生在唐代,约有100万人南迁,从根本上改变了中国人口分布以黄河流域为重心的格局,我国南北人口分布比例第一次达到均衡。

3.“靖康之乱”时期发生在北宋,1125年金灭辽开始南下攻打北宋,黄河流域成为主要战场,每次大的战争都造成黄河流域大量居民向长江流域迁移,主要迁移浙江、江苏、湖北、四川,这是北宋末年人口迁移规模最大的阶段。

4.“金完颜亮”时期1161年金撕毁了与宋的合约,大举南侵,淮河流域成为主要战场,迫使淮河流域的居民南迁到长江流域,主要迁移浙江、江苏、湖南、江西等地。

5.“蒙古兵南侵”时期忽必烈等上汗位后,于1273年出动大批蒙古兵南侵,发动了消灭南宋的战争,主要战场在长江中下游地区,当地居民为躲避战乱大量向珠江流域迁徙,主要迁入广东、广西、福建等地。

6.“走西口、闯关东”时期19世纪后期的旧中国,俄国和日本帝国主义侵入后,两国竞相在东北扩张势力,修筑铁路、掠夺资源,需大批劳动力,迫使华北破产,农民移入东北,尤以山东、河北两省农民最多.1923年-1930年间移入东北达300万人,1937年一年就达到70万人。

此外,西北地区的甘肃、青海、新疆等地,也有很多来自河南、陕西等省的农民。

7.“东南沿海下南洋”时期欧美资本主义侵入东南亚后,为掠夺东南亚资源,招收中国破产农民作为开发殖民地的劳动力资源,并贩卖中国劳工,致使东南亚人口激增。

黄河中下游平原是中华民族的发源地。

从秦汉时期开始,我国人口就由黄河中下游平原向四周扩散,重点是向南方的长江流域和珠江流域扩散。

历史上大规模移民有哪几次?对今天有什么影响?作者:刘宏宇在我们民族漫长的历史中,族群迁徙频仍,但多数发生在上古至中古,且多数情况下,规模不大;即便有比较大规模的,由于年代久远,之于今天的影响,也已然微乎其微。

中古以来,比较大规模的族群迁徙或称“移民”,并不多见,还基本都跟改朝换代紧密牵连。

其中比较明显的是“两宋”-元-明初期间在“历史节点”上的移民事件。

虽然,相比上古的族群迁徙,这几次移民,对今时有一定影响,但仍不及近古(明清)至民国早期的几次重大移民那样,给近现代中国留下清晰而深刻的印记。

它们中,最具代表性的,是被称为“四大移民”的——闯关东、填四川、下南洋、走西口。

这四次移民,都有同名电视剧。

但电视剧说的,都只是局部“故事”,跟下文所述,没有必然的、直接的关联。

(一)闯关东从“规模化”的起点看,闯关东,在“四大移民”中,该算“最先”,从清初(以1644年八旗入关、定都北京为准)就开始了。

满清源于女真。

女真是“渔猎”部族。

建立清王朝的“建州女真”,相比当时尚“共存”的“海西女真”和“野人女真”,渔猎的“古风”,最被汉族的农耕文明浸染,满清统治者,懂得土地(可耕地)的价值,故而在入主中原之初,就大肆掠夺、兼并土地,史称“圈地”。

随着“圈地”展开,在满清政权已完全主控的华北及延伸地区,大量自耕农被强行“圈”走本属于自己或部分属于自己(与地主分割权益)的土地,沦为“农奴”,其中尤以“直隶”(今河北省北京以南部分)、山东两省为甚。

山东自古以来就属“物富民丰”之地,又是孔孟之乡;河北则是古来“多慷慨悲歌之士”的燕赵故地;这两个地方的人,也许是广大国土中最不容易接受“异族”统治、最不甘沦为奴隶的。

于是,针对“跑马圈地”的满清贵族,反抗、逃避,层出不穷。

而逃避或反抗后的逃亡,最近的去处,便是因为满清入关而显得空虚、地广人稀的“关外”,即今东北地区。

满清最高当局,及时洞察到这个情况,颁布严苛的《禁关令》,意图以法令形式,阻止直隶、山东及其他地方失去土地的农民去往山海关以东(即“关外”、“关东”)。

自1653年的数百年来,闯关东的热潮不断冲破各种有形无形的障碍,绵延不已。

源自流民自身渴望生存的意志和希望,无疑是移民潮最顽强的生命力,但政府的政策导向,又往往将移民潮真正推向高峰。

1938年8月15日,黄河花园口决堤后逃难的百姓。

招民垦荒1644年,清王朝入主中原,百万满人有90多万“从龙入关”,此时的东北“沃野千里,有土无人”。

而中原地区由于战争,人口急剧减少,土地紧张的局面得到缓解,气候寒冷的东北对关内农户并没有太大的吸引力。

但要守卫这块“龙兴之地”,就必须驻军,而驻军就需要有军粮。

无奈之下,1653年,顺治皇帝开出了史无前例的优惠政策来吸引关内人去东北。

那时候,对于移民东北的农户,政府不但每人每月补助一斗粮食,还规定,每开垦出来一晌土地,另奖励六升粮食,如果能够号召他人随行,还授予官职,招到“五十名以上,文授县主簿,武授百总”,“六十名以上,文授州同、州判,武授千总”,若是到了一百名,“文授知县,武授守备”。

如此优渥的政策激励,使“燕鲁穷氓闻风踵至”,短短十五年后,仅奉天、锦州两府人丁就增加到1万6千余,较顺治朝增加3倍多。

可惜,这段“官情民愿”的关东移民蜜月期很快戛然而止。

经过十余年的垦殖,辽东地区得到一定程度的开发,关外生产的粮食已经能够满足当地驻军的需要。

为防止关外民人过多侵害满人利益,康熙七年(1668年),清廷宣布《辽东招民开垦条例》作废,禁止汉人移民关外。

自此,移民关外已属非法,“燕鲁穷氓”再去关东,就只能“闯”了。

封禁自华北各地出发,经山海关,进入东北腹地,原本是一条通畅的“移民之路”,但现在却变成了充满血性和悲壮的求生之旅。

严苛的封禁政策,成为横亘在“闯关东”者面前的一道无形却真正强大的“关隘”。

早期出关民人在东北各地很受欢迎。

各地驻防八旗士兵,绝大多数把土地租给民人。

在出关汉民的努力耕耘下,关外大片土地被开垦出来。

特别是盛京地区,因为距关内近,气候条件好,耕地超过了一千万亩,成为关外粮仓。

中华民族历史上的⼤迁徙中华民族历史上的⼤迁徙秋⾬看到⼀篇中华民族历史上的五次⼤迁徙,写的不错!不过只是说了明代后的迁徙。

第⼀次⼤的⼈⼝迁徙发⽣在“永嘉丧乱”时期。

西晋永嘉年间,腐朽的朝廷对各族⼈民进⾏残酷剥削和压迫,使黄河流域中原地区的⼈民流离失所,被迫⼤规模迁移到江淮流域的江苏、安徽、湖北、四川等地。

第⼆次⼤的⼈⼝迁徙发⽣在唐代“安史之乱”时期,约有百万⼈南迁,改变了中国⼈⼝分布以黄河流域为重⼼的格局,使南北⼈⼝分布⽐例达到均衡。

第三次⼤的⼈⼝迁徙发⽣在北宋“靖康之乱”时期。

公元1125年,⾦灭辽开始南下攻打北宋,中原地区成为主要战场,造成中原⼈⼝向长江流域的浙江、江苏、湖北、四川迁移。

公元1161年,⾦撕毁与宋的合约,⼤举南侵,淮河流域成为主要战场,迫使中原南部的⼈⼝南迁到长江流域的浙江、江苏、湖南、江西等地。

第四次⼤的⼈⼝迁徙发⽣在“蒙古兵南侵”时期。

公元1273年,忽必烈出动⼤批蒙古兵南侵,发动了消灭南宋的战争,主要战场在长江中下游地区,当地⼈⼝为躲避战乱⼤量向珠江流域的⼴东、⼴西、福建等地迁徙。

明朝灭亡元朝后,为了巩固新政权和发展经济,从洪武初年⾄永乐⼗五年,五⼗余年间组织了⼋次⼤规模的移民活动。

晋南是⼭西⼈⼝稠密之处,⽽洪洞⼜是当时晋南最⼤,⼈⼝最多的县。

洪洞城北有⼀座⼴济寺,寺旁有⼀棵汉槐,明朝廷在⼴济寺集中办理移民,于是⼤槐树下就成了移民集聚之地,⼤槐树就成为移民的标志。

迁出的移民主要分布在河南、河北、⼭东、北京、安徽、江苏、湖北等地,少部分迁往陕西、⽢肃、宁夏地区。

后⼜转迁到云南、四川、贵州、新疆及东北诸省。

如此长时间⼤范围有组织的⼤规模迁徙,在我国历史上是罕见的。

⼈⼝⼤迁徙还应该提及“闯关东”“⾛西⼝”“下南洋”。

⼀是“闯关东”。

关东指的是⼭海关以东辽宁、吉林和⿊龙江三省的东北地区。

⾃康熙初年⾄19世纪中叶,长达⼆百年的时间内,清廷对关东地区实⾏封禁,此间中原地区连年遭灾,清廷却禁令依旧,成千上万的饥民只好不顾禁令,冒险闯⼊东北谋⽣。

为高考材料题做准备

中国近代史上的三次移民潮——“闯关东、走西口、下南洋”

在中国近代史上,有三次大的移民潮,分别是闯关东,走西口,下南洋。

这三次移民不分先后,从清朝乾隆年间,几乎是同时开展。

闯关东是以山东和直隶人为主,目的地是东三省一带;走西口是以中原人为主,目的地是新疆及河西走廊一带;下南洋是以广东和福建人为主,目的地是东南亚一带。

这三次大移民是民间的自发组织,不是官方有目的组织的,相反,一开始官方政府还是强烈反对的,如闯关东,就是因为东北是清政府的龙兴之地,不许汉人居住的,怕是破坏了龙脉。

所以山东河北的农民们就想方设法一闯而过,闯关东,就是山海关以东。

在当时这也是一件极其凶险的事。

一、闯关东:关,指山海关。

关东具体指吉林、辽宁、黑龙江三省。

因东三省位于山海关以东,故得名。

旧中国,山东人口稠密,灾害频发;关东则地广人稀,沃野千里,史书说:“有自然之大利三,曰荒,曰矿,曰盐。

”历史上两地有紧密地缘人缘联系,一是逃荒农民闯关东成为主流。

“闯关东”的流民,以山东、河北、河南、山西、陕西人为多。

闯关东原因分析:

1.社会原因——战乱频繁被迫迁移:清末、民国的内外战争对华北地区的创伤

2.经济原因——人多地少,迁移谋生:山东人口暴涨、土地兼并严重

3.自然原因:灾害连年:水灾旱灾频发

4.到民国初年,军阀张作霖统治时期,为了大量发展东北经济:农业与工业的开发,不断修建铁路(清末沙俄在东北修建铁路),使汉人闯关东也达到高潮。

5.从清政府角度分析:清末俄日对东三省的侵略,填充人口,加强对东三省控制的需要

二、走西口:“哥哥你走西口,小妹妹我实在难留……”这首苍凉凄婉的山西民歌《走西口》,久为人所熟知。

“西口”指河北张家口以西的长城沿线关隘(一般指杀虎口,明时称杀胡口,张家口等则为东口)。

因为中原地区人口众多,而且经常闹灾荒,所以,流民走过西口,过长城,就可到达蒙古草原和河套一带谋求生计。

走西口流民来自华北各地,而以山西人为主流。

“走西口”流民潮持续了300年.

其中:从光绪年到民国。

走西口原因分析:1.当时全国内忧外患,政治腐败,

2.土地兼并严重,人口快速增长造成大批失地农民,

3.连年灾荒迫使百姓移民。

4.尤其1901年签订《辛丑条约》后,清朝急于募集巨额赔款,于是全面开放蒙地,向垦荒移民征收押荒银,交钱后可拥有土地永久使用权。

5.同时为抵御沙俄蚕食北方边境,清朝号召“移民实边”,鼓励内地汉人定居边境。

到民国初年,内蒙汉人数达300万人。

大多数移民从事体力劳动:或佃地、或垦荒、或放牧、或受雇从事小手工艺,也有一部份从事商贸,全国闻名的晋商中,很大一部份是发家自旅蒙贸易。

三、下南洋:南洋包括新加坡、印尼、菲律宾、马来西亚、泰国、越南、缅甸等地。

指流民漂洋过海到东南亚谋生。

下南洋的流民来自全国大部分省区,但福建、广东人占绝对多数。

2.由于地缘上的毗邻关系,东南亚成为中国移民的迁徙地和避难所。

3.英国、荷兰殖民统治下的南洋,正处于加速开发过程中,对劳动力的需求量非常大。

“闯关东、走西口、下南洋”,堪称中国近代史上三次大的人类迁徙,其中“闯关东”历经的时间最长、经历的人数最多。

据史料记载,至新中国成立之前,迫于生计的大批华北穷苦百姓,先后有3000多万人相继踏上关东大地。

这种历史鲜见的移民现象被称为“闯关东”,是中国乃至世界移民史上最大的一次迁徙活动。

移民,在中国的历史上是不鲜见的,几乎每次王朝更替的时候,都会随着战乱而涌现出大批的难民,不堪忍受战争的蹂躝而成群结队的,整个家族的,整个村子的,甚至是整个地区的大量外迁。

如两晋时期的客家人南迁,北宋末年的中原人南迁,还有民国末年国民党兵败如山倒,在大陆混不下去了,被赶到几个小岛上,这也是迁,是被动的迁。

因逃避战乱而背井离乡的人们,倍尝了流离失所的逃亡之苦。

他们往往发出了“宁做太平犬,莫做乱离人”的感叹。

和在官方战争的压力下而四散奔逃的难民相比,闯关东、走西口、下南洋,是属于民间的自发运动,因为他们不是为了逃避战乱,所以也就没有那种逼不得已,象惊弓之鸟一样的哀怨情绪。

没有那种失败、绝望,听天由命,跑到那里算那里的亡命天涯心态。

在这三次的大迁徙中,人们都是怀着一个美好的梦出发的。

他们有理想,有目标,有勇气,带着开创新生活,打造新天地,追求幸福富裕生活的向往而走上了漫漫的迁徙之路。

以闯关东为例:

说明闯关东的意义:。