[精选]佛教心理学课件--资料

- 格式:ppt

- 大小:1.74 MB

- 文档页数:59

佛教之禅学(心理学)就人类认识自己而言,最为重要的,无疑是认识自己的心灵世界,揭开其隐藏甚深的秘奥。

以心灵为研究对象的心理学,近百年来日显其重要,成为许多人文科学建立的基石,与医学、生物学乃至物理、化学等自然科学的关系愈来愈显密切。

佛教哲学从心的角度涵盖一切,重在对人心的认识把握,正如熊十力所说,是“心理主义”,甚至提供了一套相当成熟的古代心理学。

值得注意的是,佛学研究心理,主要用禅思中内省、内究之法,这正是近代西方心理科学之所缺乏、而被不少心理学家推崇的重要研究方法。

美国现代心理学之父詹姆斯在其《心理学原理》一书中即说,在心理学研究的三种方法——内省、实验、比较中,“内省的观察是我们首先和主要而且经常所须依赖的观察。

”内省观心,认识能认识者自己,须要有绝对冷静、客观、深察微照的意识状态,甚至需要有佛学所言恒常不动、离一切心识活动而能反观一切心识活动、内察外照的“主人翁”,如《宋高僧传〃习禅篇论》所云:“然缘法察境,唯寂乃明,其犹渊池息浓,则初见鱼石,心水既澄,则凝照无隐”。

凝照无隐的心态,显然莫过于禅中定心。

佛教徒用这种定心自观其心,对心理现象的认识,在古代来说,确乎堪以凌驾于诸家之上。

那五十五心所法及其染净的划分,九心轮、五层心识的建立,表现出佛家在禅思中对自心观察之细密。

尤其是五层心识说中,末那识、阿赖耶识、阿摩罗识三层,都在常人所觉知的意识层之下,非显而易见。

阿赖耶识作为心识仓库,储藏各类心识种子,为各种心理本能之源,种子通缘而生现行的心理活动,有决定表层心理走势的作用。

在过了一千多年后,西方精神分析派心理学的创始人弗洛伊德(1856-1939)才把视线转向意识下层,在西方心理学史上首先开发潜意识。

弗洛伊德曾有比喻说,以往西方各派心理学家所研究的表层心理现象,就像一座浮动于海面上的冰山露出水面的一小部分,冰山的大部分藏在水下,未被人们所觉察。

严格而言,弗洛伊德并非冰山水下部分的首次发现者,首次发现者当推远在他之前千余年的东方佛教徒。

佛家心理学与精神分析漫谈摘要佛教心理学正在越来越多地渗透到西方心理治疗实践之中。

本文包括:(a)对佛教传承基本背景的介绍;(b)概述佛教心理学的的核心宗旨,主要侧重于禅定修习;(c)提供关于佛教修行对大脑影响的研究概况综述;(d)概述佛教心理学与现有心理治疗方式之间的关系;(e)概述佛教中应对特定精神疾病,以及应对躯体性障碍的心理因素的方法;(f)对佛教心理疗法在西方社会出现的讨论,以及对其未来发展的各种可能性的探讨。

以下课题有必要开展进一步的研究:在神经系统科学中,与佛教“心”的概念相对应的对象,以及在精神疗法实践中使用具体技巧(如冥想)的证据基础。

引言本文的目的,是为从事临床实践的精神科医生提供一份佛教心理学与心理疗法概况的综述。

虽然在医学、精神病学、心灵和心理训练的各种流派之间,已有长期的对话历史( Culliford, 2002;Sims, 1994;Sloan, Bagiella & Powell, 1999;Swinton, 2001),但是,近期在精神病学领域,以及在更广泛的社会中的某些新发展,最终促成了这篇以佛教心理学和佛教修行对大脑影响为主题的文章的诞生。

首先,日益增长的跨国移民,对人口总体统计特征产生了显著的影响(Economist,2001),特别是对那些需要精神卫生关照的人群产生的影响更大(Gavin,Kelly,Lane & O’Callaghan, 2001)。

这导致了被关照者和关照者之间的种族和文化差异不断增大(Kelly,2003),因而,需要精神保健工作者对不同的心理与文化传统有更好的理解(Dogra & Karim, 2005)。

第二,辩证行为疗法(DBT)和认知行为疗法(CBT)的不断发展,以做为对范围不断扩大的精神疾患的治疗方案,导致了对佛教心理学与DBT(Palmer, 2002)和CBT (Kumar, 2002),包括培养正念之间关系认知的不断加深。

“佛家心理学,从知识智慧、体验精神两个侧面,以无明缘起和爱贪缘起为根源,建立价值心理学和批判的人生观,并进而概括为阿赖耶识缘起和业感缘起理论,以建立三世业果轮回理论,说明人生发展的历程及其因果。

知、情两分及缘起,似乎是心理学性质的;人生观似乎是哲学性质的;而业果轮回似乎是伦理性质的。

三世业果缘起理论,若排除伦理性,又似乎是一部发展心理学。

看上去,佛家心理学分支烦广,但在佛教,这是统一的,是人生觉道之所由。

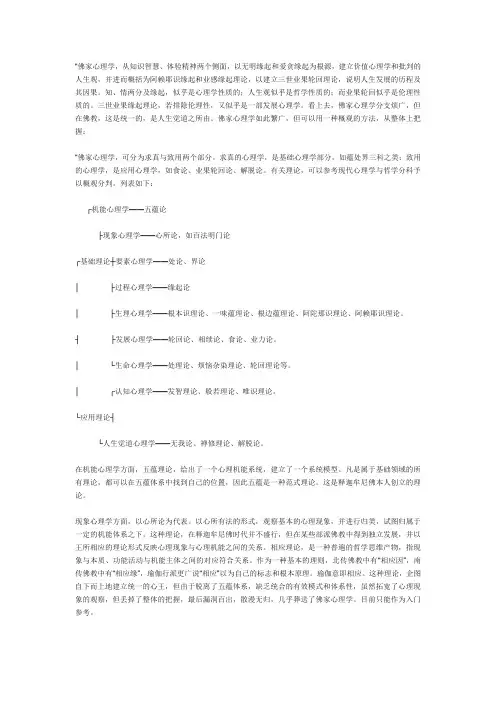

佛家心理学如此繁广,但可以用一种概观的方法,从整体上把握:“佛家心理学,可分为求真与致用两个部分。

求真的心理学,是基础心理学部分,如蕴处界三科之类;致用的心理学,是应用心理学,如食论、业果轮回论、解脱论。

有关理论,可以参考现代心理学与哲学分科予以概观分判。

列表如下:┌机能心理学——五蕴论├现象心理学——心所论,如百法明门论┌基础理论┼要素心理学——处论、界论│├过程心理学——缘起论│├生理心理学——根本识理论、一味蕴理论、根边蕴理论、阿陀那识理论、阿赖耶识理论。

┤├发展心理学——轮回论、相续论、食论、业力论。

│└生命心理学——处理论、烦恼杂染理论、轮回理论等。

│┌认知心理学——发智理论、般若理论、唯识理论。

└应用理论┤└人生觉道心理学——无我论、禅修理论、解脱论。

在机能心理学方面,五蕴理论,给出了一个心理机能系统,建立了一个系统模型。

凡是属于基础领域的所有理论,都可以在五蕴体系中找到自己的位置,因此五蕴是一种范式理论。

这是释迦牟尼佛本人创立的理论。

现象心理学方面,以心所论为代表。

以心所有法的形式,观察基本的心理现象,并进行归类,试图归属于一定的机能体系之下。

这种理论,在释迦牟尼佛时代并不盛行,但在某些部派佛教中得到独立发展,并以王所相应的理论形式反映心理现象与心理机能之间的关系。

相应理论,是一种普遍的哲学思维产物,指现象与本质、功能活动与机能主体之间的对应符合关系。

作为一种基本的理则,北传佛教中有“相应因”,南传佛教中有“相应缘”,瑜伽行派更广说“相应”以为自己的标志和根本原理。

佛教的心理学济群法师主讲杨景波笔记上次讲《佛教的世界观》,主要是围绕如何解脱人生的痛苦来讲。

人们因为不了解世界,所以才产生许多烦恼和痛苦,不能得到人生的解脱。

但是从解脱的意义上来说,还有比认识世界更为重要的,那就是认识我们的心灵。

解脱本身就是一种心灵的表现。

在佛法中,讲到从众生到成佛的种种心态,比如善与恶,迷与悟,染与净,这些都是心的表现。

所以,了解心灵对修行具有非常重要的意义。

一、心是什么?古今中外的哲学和宗教对心的认识主要有两种,一种认为心体是单一的、固定不变的灵魂。

另一种认识与此正相反,认为心是物质的产物,除了物质以外,没有另外的东西存在。

也就是说人一旦死了,心也就不存在了。

所以,通常有这样的说法:“人死如灯灭。

”前一种认识是常见,认为心是永恒的、独立的;后一种认识是断见,否认心的独立意义,认为心只是物质发展到一定高度的产物。

用唯物论者的观点来说,就是意识是物质的产物,随着物质的变化,心也就消失了。

以佛教来看,这两种观点都是错误的。

因为实际上我们的心并不是固定不变的,而是念念生灭就像流水似的变化无常。

另外,心的产生确实需要物质的基础。

比如我们的眼识、耳识、鼻识、舌识,这些意识的产生确实都离不开物质。

但是物质本身仅仅是产生的外缘,心还有它自身的因。

比如说看见好的东西,有的人可能就会起贪心,有的人却不会,有的人贪心大一些,有的人贪心却很小。

就是说贪心的产生和外在的物质确实有关系,但却不是绝对的关系。

原因就是有的人本身贪欲心就重,有的人本身贪欲心就很小。

所以,物质并不能决定心的一切。

从佛经对心的解释来看,佛教对心的认识可以归纳为以下几个方面。

1、心是缘起的心是缘起的,不具有固定不变的内涵。

在《佛教的世界观》里面,我们已经讲到世界上万事万物都是缘起的,也就是任何现象的产生都是因缘和合、条件具备的结果,作为物质现象,它们是缘起的;作为精神产物,同样也是缘起的。

比如说眼识的产生,佛教讲需要九种条件:光线、空间、距离、眼根(眼睛器官)、种子(能认识事物的内在因素)、作意、意识、末那识、阿赖耶识。