药物化学第十二章维生素Vitam

- 格式:ppt

- 大小:7.87 MB

- 文档页数:72

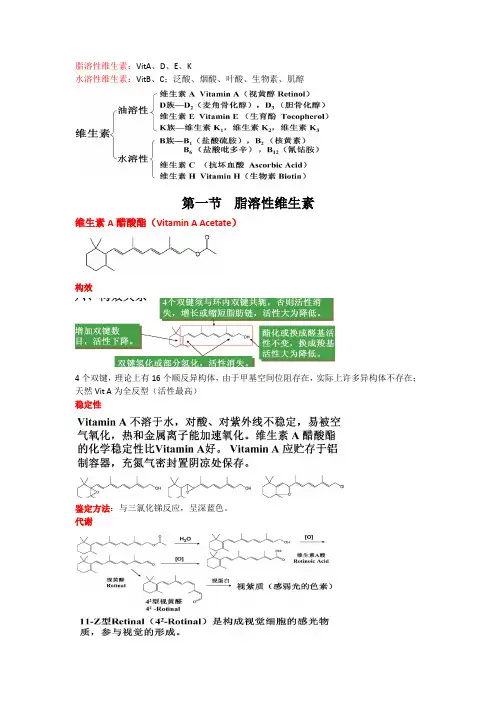

脂溶性维生素:VitA、D、E、K水溶性维生素:VitB、C;泛酸、烟酸、叶酸、生物素、肌醇第一节脂溶性维生素维生素A醋酸酯(Vitamin A Acetate)构效4个双键,理论上有16个顺反异构体,由于甲基空间位阻存在,实际上许多异构体不存在;天然Vit A为全反型(活性最高)稳定性鉴定方法:与三氯化锑反应,呈深蓝色。

代谢同系物及生物来源临床应用Vit A在视网膜转变成视黄醛后与视蛋白结合成视紫红质,以维持弱光中人的视觉。

Vit A缺乏时,视紫红质合成受阻,出现夜盲症。

夜盲症、角膜软化症、干眼症、皮肤干燥、皮肤硬化症★维生素D(06年选择:活性Vit D3,即1α,25-(OH)2-Vit D3[骨化三醇])Vit D2(麦角骨化醇)、Vit D3(胆骨化醇)D2比D3在侧链上多一个甲基和一个双键(24位甲基、22与23位间双键)D3稳定性高代谢构效临床应用防治佝偻病、老年性骨质疏松、骨软化症维生素E分类:生育酚、生育三烯酚维生素E醋酸酯(VitaminE Acetate)苯并二氢吡喃衍生物稳定性无氧条件下对热稳定,对氧敏感;氧化产物:α-生育酚、α-生育酚二聚体;常作为其他脂溶性药物的抗氧剂代谢鉴别临床应用问:从化学角度解释为什么α-生育酚是VitE中活性最强的异构体?VitE在体内生物活性主要为抗氧化作用,因此其氧化活性越高,活性越强,而VitE的苯并呋喃核上的供电子基团越多,其活性越大,α-生育酚的供电子基最多,故活性最强。

维生素K11年选择:维生素K3的抗凝血作用稳定性:可溶于水的脂溶性维生素;遇光变色,应避光、密封保存。

临床应用:防治VitK缺乏所致的出血症(加速血液凝固)、抗贫血第二节水溶性维生素维生素B1(硫铵)1个含硫的噻唑环、1个含氨基的嘧啶环性质Ph5-6时与NaHSO3作用,发生分解作用;水溶液随Ph升高,稳定性减小,碱性溶液中分解;与空气长时间接触,部分氧化成有荧光的硫色素鉴别硫色素溶于正丁醇,蓝色荧光;加酸,荧光消失;加碱,荧光重现。

维生素B12药物结构、药物特点及临床应用对比维生素B12维生素B12是具有钻咻环结构的维生素B族化学物质总称。

由于首先发现的氟钻胺,按维生素命名排序为第12,叫维生素B12,一般也习惯将鼠钻胺称为维生素B12o维生素B12家族有四种:鼠钻胺、羟钻胺、腺背钻胺和甲钻胺,后三者都是类似鼠钻胺化学结构的药物。

维生素B12家族的化学结构为四个毗咯环周围以桥接的方式相连,中心络合一个6价的钻离子,其13位上连接不同的功能团就是不同的钻胺素,与鼠根相连为鼠钻胺,与甲基相连为甲钻胺,与羟基相连为羟钻胺,与腺背基相连为腺背钻胺。

甲钻胺、腺背钻胺具有直接的生物活性,可直接参与体内的生化反应;而鼠钻胺和羟钻胺没有直接生物活性,需要转化为甲钻胺和腺昔钻胺方能发挥生物活性。

图1维生素B12分子结构式。

[1]为腺昔钻胺;[2]为甲钻胺; [3]为羟钻胺;[4]为氟钻胺。

人体本身不能产生维生素B12,只能靠饮食或药物进行补充。

口服维生素B12与内因子(有胃黏膜壁细胞分泌)在胃中形成维生素B12-内因子复合物,当复合物与回肠黏膜细胞微绒毛上的受体结合后,进入肠黏膜细胞,再吸收入血。

维生素B12口服后8~12h达到血药峰浓度,24h后在肝脏中的浓度达峰,5-6日后,肝脏中仍有60%〜70%的给药量。

除机体需求量外,维生素B12几乎以原形经肾脏随尿液排泄。

肌内注射40min后约50%吸收入血,72h后75%的给药量以原形随尿液排泄。

维生素B12在体内发挥的主要作用为:促进甲基转移,促进红细胞的发育和成熟,使人体造血功能处于正常状态,预防恶性贫血;维护神经系统健康;以辅酶的形式存在,可以增加叶酸的利用率,促进碳水化合物、脂肪和蛋白质的代谢。

四种维生素B12特点靓钻胺被称为维生素B12,无直接生物活性,属于前药,以羟钻胺形式释放,在细胞内转化为甲钻胺和腺普钻胺,参与生化反应。

人体储存维生素B12约2〜5mg,每天约丢失0.1%〜0.2%,发生明显的缺乏需要3—6年的时间。

维生素(vitamins)一、概述1. 定义:维生素是维持机体正常生理功能及细胞内特异代谢反应所必需的一类微量低分子有机化合物。

2. 共同特点:⑴存在于天然食物中。

⑵体内不能合成,或合成数量很少,必须由食物供给。

⑶不构成组织,不提供能量。

⑷生理剂量很少(mg,µg),但生理作用十分重要。

⑸常以辅酶或辅基形式参与酶的功能。

3.分类:⑴脂溶性维生素(fat soluble vitamin)A、D、E、K (4种)。

⑵水溶性维生素(water soluble vitamin)B1、B2、B6、B12、C、泛酸、叶酸、烟酸、胆碱、生物素(10种)。

4.维生素缺乏原因:•(1)维生素摄取量不足–膳食调配不合理,或有偏食习惯以致维生素摄取不足。

有引起地区食物单调,如以玉米为主,则易患尼克酸缺乏的癞皮病。

•(2)吸收不良–多见于消化系统疾病的患者,如长期腹泻,消化道或胆道梗阻者。

•(3)肠道细菌生长抑制–使用杀菌药物而使消化道细菌受到抑制,合成维生素的量减少,也可引起某些维生素(K、B6、尼克酸)的缺乏。

•(4)需要量增加–生长期儿童、妊娠和哺乳期的妇女,重体力劳动及特殊工种的工人及长期高热和患慢性消耗性疾患的病人等,需要量比一般人要高。

•(5)食物储存及烹调方法不当–弃掉烹调用水,则使水溶性维生素损失。

煮粥或焞肉时加碱,维生素B1便破坏。

维生素C在储存及烹调时最易破坏。

–我国膳食中蔬菜较多,但以熟食为主,所以实际摄取量比按新鲜样品的计算值要小。

⑵分类:①按缺乏原因原发性缺乏:由膳食中维生素供给不足或生物利用率过低引起。

继发性缺乏(条件性维生素缺乏):由生理或病理原因妨碍维生素的消化、吸收、利用,或因需要量增加、排泄或破坏增多而引起的。

②按缺乏程度临床缺乏:维生素缺乏出现临床症状。

亚临床缺乏(边缘缺乏):没有维生素缺乏的临床症状,但可出现劳动效率降低和对疾病抵抗力下降。

⑶我国现状:全国第三次营养调查(1992)结果:VA和VB 2摄入明显不足;VB 1摄入尚好;VE、烟酸和VC比较充足。

水溶性维生素包括维生素B1(VitaminB1)、维生素B2(VitaminB2)、维生素B6(VitaminB6)、维生素PP(VitaminPP)、、维生素B12(VitaminB12)、叶酸(FolicAcid)、生物素(Biotin)和泛酸(PantothenicAcid)、维生素C(VitaminC)。

一、维生素B1(VitaminB1)化学名:3-[(4-氨基-2-甲基-5-嘧啶基)甲基]-5-(2-羟乙基)-4-甲基氯化噻唑盐酸盐,又名盐酸硫胺。

性质: 1.维生素B1为白色结晶或结晶性粉末,干燥的固体性质稳定。

2.维生素B1水溶液随pH值升高稳定性降低,在碱性溶液中迅速被分解,与空气中的氧接触,可被氧化生成具有荧光的硫色素,失去效用。

用途:维生素B1存在于米糠、麦麸、酵母等,现在主要经全合成制备。

维生素B1被肌体吸收后,经代谢转化为具有生物活性的硫胺焦磷酸酯,作为脱羧酶的辅酶参与糖的代谢。

维生素B1缺乏时糖代谢受阻,其症状主要表现在神经和心血管系统,例如多发性神经炎,心悸,胸闷等。

二、维生素B2(VitaminB2)化学名:7,8-二甲基-10-(D-核糖型-2,3,4,5-四羟基戊基)异咯嗪,又名核黄素。

性质:1.维生素B2为橙黄色结晶性粉末,几乎不溶于水、乙醇、氯仿或乙醚。

2.维生素B2结构中为两性化合物(叔胺氮原子显碱性,邻二酰亚氨基上的氢显酸性)。

可溶于酸性或碱性溶液。

3.维生素B2饱和水溶液在透射光下显淡黄绿色,并有强烈的黄绿色荧光,加入无机酸或碱荧光即消失。

4.维生素B2对光极不稳定,在酸性或中性溶液中分解为光化色素,在碱性溶液中分解为感光黄素。

用途:主要用于维生素B2缺乏引起的口角炎、舌炎、唇炎、阴囊炎等。

三、维生素B6(VitaminB6)化学名:6-甲基-5-羟基-3,4-吡啶二甲醇盐酸盐维生素B6包括吡多醇、吡多醛、吡多胺,三者可相互转化,一般以吡多醇作为维生素B6的代表。