钱颖一:经济学中的数学

- 格式:doc

- 大小:17.00 KB

- 文档页数:7

钱颖一:经济学研究的三点感悟我想谈三点感悟,希望对大家做学术研究,做有意义的学术研究、做有影响的学术研究,有所启发。

第一、经济学学术研究的定位。

社会科学的学术研究,不同于政策研究,有点类似于自然科学中科学与工程的区别。

学术研究是为了揭示基本道理,而政策研究是为了解决实际问题。

我们中国人对解决问题非常热衷,也很急切。

但是,在基本道理没有搞清楚的情况下,忙于解决问题就往往会出错。

急功近利会因小失大,取近失远。

所以在这种环境下,我们要更加重视学术研究。

另一方面,经济学是社会科学,不是数学。

既然是科学,理论就必须要有现实的相关性,必须要经过事实的检验。

但是,现实相关性并不等于“立即有用性”,即立竿见影式的有用性。

马斯金的机制设计理论后来被应用于无线电频谱拍卖,是非常有用的,但是这并非他从事这项研究时的初始动机。

即使是哈特的合同理论,与现实如此相关,也不是能够马上应用于具体的改革之中的。

但是,这并不降低他们的学术贡献的重要性。

社会科学,包括经济学的学术研究,必须遵循科学方法。

科学方法就是在理论框架中使用分析工具进行严密的理论和经验论证。

博弈论、信息经济学、合同理论、激励理论都是重要的框架和工具。

创新是站在巨人的肩膀上,充分利用已有的文献,做出前人没有做出的工作。

第二,经济学学术研究中问题的重要性。

从上个世纪八十年代、九十年代开始,中国经济改革问题和转轨问题成为越来越受关注的问题。

但是,中国问题本身并非是重要经济学问题的充分条件,当然也非必要条件。

中国的经济搞得好与中国的经济学搞得好并非是一回事。

要选择中国经济中的重要问题做研究,是做有影响的研究的前提。

有关计划与市场的争论;计划经济与市场经济的竞争;占人类1/3人口国家从计划经济向市场经济的转轨;中国经济的崛起,在总量上已经成为世界第二,并会成为世界第一;在这些历史性事件中蕴含不少重要问题,有待我们从中选出,并去研究,去探索。

现在中国高校中的经济学的知识性和技术性训练比20年前、10年前都大大提高了,如何做研究的技能也相应提高了。

第1期(总第230期) 2003年1月财经问题研究Research on Financial and Economic IssuesNumber1(General Serial No 230)January,2003理论研究现代经济学在美国钱颖一(美国伯克利加州大学经济系)摘 要:现代经济学的分析框架由三个重要部分组成:视角(perspective)、参照系(reference)或基准点(benchmark)和分析工具(analytical tools)。

效率是经济学家分析问题的着眼点;参照系在分析框架中居于核心位置;分析工具是重要的分析问题的手段。

以上对理解现代经济学很重要。

数学在经济学中的作用分两个方面:一是在理论分析中的作用,它可以逼你把前提假定写清楚,使你在逻辑推导中少出错,并运用已有的定理把不相通的结论连结起来;二是数学在教学中的作用,它可以以同一标准将经济学知识传授给很多人。

但是,数学的作用只能是工具。

经济学的思想是最重要的。

关键词:现代经济学;分析框架;数学中图分类号:F011 文献标识码:A 文章编号:1000 176X(2003)01 0003 09一、现代经济学的分析框架尽管我们已经引入了很多西方经济学的教材和课程,但国内外还是有较大差距的。

内容上国外教什么?其中重要的一个方面是现代经济学的分析框架。

这样的提法本身是需要解释的。

为什么要从理解分析框架入手?因为我们以往偏重研究学派、流派,将其分为左派、右派,保守派、自由派。

我们更习惯于这些,这跟我们的历史有关。

过去西方经济学是作为流派批判的。

问题是如果忽视了现代经济学共同的分析框架,对不同学派的理解是很表面的。

事实上很多称为不同流派的,它们中的分析大部分是共同的,争论可能归结到某个弹性系数到底是0 3还是0 9,因为这会引起很大的结果上的不同。

为什么最后会集中在看上去很技术性,但实际是很重大的结果上呢?因为有一个共同的分析框架。

经济学研究中定性方法与定量方法探析作者:王利亚来源:《决策与信息·下旬刊》2015年第09期[摘要]方法论是经济理论研究的基础和出发点,是分析经济问题的视角、工具和框架。

定性分析和定量分析是经济学研究的两种基本手段。

前者是对经济事物本质及其属性的分析;后者是对经济事物进行量的考察。

马克思主义哲学认为,“任何事物都具有质的规定性与量的规定性两个方面,都是质与量的统一体。

”本文试图就定性、定量分析的定义及其各自的特点入手,阐述学术界对其的争论点,并分析经济学研究中定性与定量的关系。

[关键词]经济学研究;定量分析;定性分析一、经济学研究中定性分析方法的特点定性研究是对事物的本质和价值的研究。

经济学的定性研究侧重于对具体、特殊的社会现象进行分析,其根本目的在于通过具体的分析来把握社会现象的本质,及其普遍性和规律性。

[1]社会的发展有其特定的历史规律。

定性研究的目的是从经济学的角度分析社会事务的本质,探索社会存在与发展的规律。

即:对研究对象进行“质”的分析。

具体来讲就是通过运用归纳与演绎、分析与综合以及抽象与概括等方法进行思维的深加工,以达到认识事物本质、揭示内在规律。

[3]定性方法认为:不同的人对经济理论和社会现象进行分析和研究,将得出不同的结论。

因此,定性研究的范式是多元的。

[2]研究者的思维与价值观,构成了定性研究的出发点和落脚点,也成为了研究的前提。

定性研究最基本的表现是对社会事件、人的行为、道德标准、价值观等方面的评价有明确的规定。

因此,在定性研究的过程中,这些规定的发展与世界观、哲学以及方法论之间存在着内在一致的关系,是目的和具体分析的有机统一。

[3]研究者首先是受社会构造影响,同时也反过来影响和改变社会。

由此,定性研究是基于建构主义理论、后实证主义、解释学、现象学等理论作为其理论基础[2]。

二、经济学研究中定量分析方法的特点经济学研究方法中的定量研究,起源于近代西欧的自然科学研究,并伴随着社会学和经济学的快速发展,一度成为社科界主流的研究方法。

读《钱颖一:理解现代经济学》有感最近阅读了钱颖一教授的《理解现代经济学》一文,这使我在学习《西方经济学》的基础上,对经济有了更进一步的了解。

现代经济学是以研究市场经济中人类经济行为和现象的学科.《理解现代经济学》从四个方面全面系统的阐述了什么是现代经济学。

包括现代经济学的分析框架,即视角、参照系和分析工具;现代经济学中数学的作用(经济学与数学的关系);现代经济学在发展;分析中国经济改革。

为什么“经济学的基本原理和分析方法是无地域和国别区分的”呢?就个人而言,现代经济学提供了“参照系”,基本经济理论都有几个前提假设,这些前提假设使得研究问题变得理想化,比如古诺模型的假定是:①市场里只有A、B两个厂商,生产和销售相同的产品,他们的生产成本为零;②他们共同面临的市场的需求曲线是线形的;③A、B两个厂商都是在已知对方产量的情况下,各自确定能够给自己带来最大利润的产量。

这就如同物理学中假设在真空条件下,在无摩擦力、空气阻力等条件一样。

这些限制条件使得具体不相同的问题趋于同一化。

那么,为什么“经济学的基础原理和分析方法又可以研究特定地区在特定时间内的经济现象”呢?探究其原因是分析框架的“视角”部分,它要求我们看问题要从实际出发,不同地域时间条件下的政治制度、生产力状况、历史社会环境,甚至是人们的心理状况都会不相同。

以参照系作为理解现实的标尺,比较参照系与在具体经济、政治、社会条件的差异,能够进一步解释现实中的经济现象。

老师曾说过学好西方经济学的方法就是把握文字(概念)、公式(数学模型)和图象。

这主要源于现代经济学提供的分析工具,即简单明了的数学图象和模型。

我个人认为,能够构造这些数学模型的一个重要前提就是参照系的建立。

如果没有参照系,就会出现下面的情形:同样是研究厂商生产供给情况,100个研究者在调查研究后提出了100个各不相同的数学模型。

由于影响某一问题的因素有无数个,主要的次要的,必然的偶然的因素都会扰乱我们的视线,使我们无法看清问题的关键。

经济学数学化的思考作者:陈晶莹来源:《管理观察》2010年第12期摘要:随着经济学研究的深化和发展,数学作为主要分析工具在经济中的应用日益广泛,数学方法已在经济学研究方法中占据重要地位。

但数学并不是万能的,一定要辨证的看待数学经济化问题。

关键词:经济学数学化数学模型自从三百年前英国古典经济学家威廉·配第在经济研究中运用算术方法发轫,到今天以数学为工具的经济学研究领域的不断拓展,数学方法的应用在现代经济学研究中可以说无所不在。

与此同时,也导致了经济学的数学化倾向越来越严重。

这使得经济学研究对数学的过分依赖,连同经济学中数学方法的错误使用或滥用,在某种程度上,已经使经济学作为一门研究人类经济行为和经济现象的学问远离了客观经济实际。

由此,研究和分析经济学如何正确的应用数学,经济研究中如何辩证地看待经济学与数学二者的关系,就显得尤为重要了。

一、数学在研究经济学的重要性数学与经济息息相关,任何一项经济学的研究,几乎都不能离开数学的应用。

比如,在宏观经济中的综合指标控制、价格控制,都有数学问题。

当代西方经济认为,经济学的基本方法是分析经济变量之间的函数关系,建立经济模型,从中引申出经济原则和理论,进行决策和预测。

当今在经济学中使用数学方法的趋势越来越明显,领域越来越广泛。

自从1969年诺贝尔经济学奖创设以来,利用数学工具分析经济问题的理论成果获奖不断。

事实上,从1969年到2003年的35年中,共产生53位获奖者,拥有数学学位的有19人,占35.8%; 拥有理工学位的有9人,占17%;两者合计占52.8%.有29位诺贝尔经济学奖的获得者以数学作为主要研究方法,占总人数的63.3%;而几乎所有的获奖者都运用数学方法来研究经济理论。

在中国,最近几年对在经济学中使用数学方法的问题讨论比较热烈,数学的介入究竟是祸还是福,对此,可谓仁者见仁,智者见智。

有的人认为,数学使经济学由乌托邦上升为科学;而另一些人则认为,数学就像魔鬼一样,会使经济学误入歧途。

现代经济学批判地点:北京大年夜学时刻:2005年4月2日大年夜家好!专门快乐受到博士开讲论坛的邀请,到那个地点来谈一谈我对西方经济学的批驳。

一年前,我出版了我的第二本书——《微不雅经济学批驳》,当时是新书,现在只能称为次新书。

什么缘故说是次新书呢?这是套用股市的说法。

在股票市场上,新发行的股票称新股,到一段时刻就称为次新股。

我的这本书是一年前发行的,所因此次新书。

今天是我36周岁的诞辰。

在如许一个生活里谈谈我的终生中的一本有着里程碑意义的著作是专门有纪念意义的。

至于这本书在中国经济科学的研究史上和世界经济科学的研究史上的地位,我现在不说,但我信任汗青会最终给出一个表态的。

事实上,近几年来,我的这本书并不是国内第一本批驳西方经济学的著作,在这本书出版之后,国内也还有新的批驳西方经济学的著作显现。

不仅如斯,客岁11月高教出版社翻译出版了一本书《经济学的危机:经济学改革国际活动最初600天》,里面提到2000年6月由法国的大年夜学生们提议的一场“后我向思维经济学改革活动”,活着界上已博得了数以千计的经济学家的支撑。

这场活动否决数学在经济学中作为一种目标来应用,否决经济学对大年夜量经济实际的忽视,否决它拒绝卖力对待不是基于19世纪新古典主流的任何理论,否决它旨在灌注贯注而非培养的教条主义教授教化方法。

作为对这些适应做法的替代,这场活动支撑多元论、批驳性思虑和对真实经济问题的研究。

明显,批驳西方经济学差不多成为了一种世界潮流。

这与当前世界经济全球化面对大年夜量的问题有着紧密的关系,反应了现代西方经济学活着界各地的广泛逆境。

只是,纵不雅这些对西方经济学的批驳,我的这本书自有它的独到价值之地点。

在我看来,当前对现代西方经济学的批驳大年夜多半差不多上针对其理论前提或其分析方法,认为应当采取其它的理论前提或其他的分析方法,同时杨小凯也在西方经济学内部提出所谓超边际分析来替代传统的边际分析方法。

这些批驳实际上照样承认在其现有的理论前提下和分析方法上,现代西方经济学的理论照样成立的,只只是局限性专门大年夜罢了。

《经济社会体制比较》2001年第6期经济学科在美国钱颖一1编者按:不久前本刊编委钱颖一教授在北京大学经济学院作了题为“经济学科在美国”的报告。

钱颖一于1981年从清华大学毕业后赴美留学,分别获得哥伦比亚大学统计学硕士、耶鲁大学运筹管理科学硕士和哈佛大学经济学博士学位。

1990年开始工作,先后在斯坦福大学经济系、马里兰大学经济系和伯克利加州大学经济系任教。

以他这样的经历作出的演讲,对于许多希望了解美国经济学科情况的读者,肯定是非常有意思的信息。

我们将他的报告整理稿经作者本人修改后,刊于本期,以飨读者。

本文将介绍经济学科在美国的情况。

由于美国代表了目前全世界现代经济学教学和研究的前沿,了解经济学科在美国的情况,对于如何参与国际经济学界的学术活动是很有必要的。

我介绍以下四个方面的情况:第一,美国大学中经济学科的设置;第二,美国大学的经济学教育;第三,美国的经济学博士教育模式在欧洲;第四,中国学生申请留学美国攻读经济学学位时应注意的事项。

一、美国大学中经济学科的设置首先,我们注意到的是国内的大学通常设经济学院,而美国的大学都是设经济系。

经济系通常设在文理学院内(也有少数设在管理学院内的)。

文理学院一般分三个部:自然科学部、社会科学部和人文部。

国内习惯把社会科学和人文统称为文科。

但是社会科学和人文学的研究对象和方法是很不一样的。

人文主要包括文(学)、(历)史、哲(学)等;而社会科学主要包括经济学、政治学、社会学、人类学等等。

在一所大学内,文理学院是大学的核心,是最重要的部分。

这是因为文理学院的主要教学对象是本科生和博士生,前者是大学教育的主要对象,而博士的培养与科研密切相关。

所以文理学院是任何一所综合性大学的学术核心。

这个核心之外是职业学院(professional school),主要的有法学院、商学院、医学院和工学院,这些职业学院通常只招研究生(也有例外,特别是工学院)。

美国不少大学的管理(商)学院是研究生院,没有本科生。

钱颖⼀:理解经济学原理作者:钱颖⼀经济学家,清华⼤学⽂科资深教授,曾任清华⼤学经济管理学院院长全⽂15230字,预计阅读需30分钟。

经济学原理为什么重要?钱颖⼀说:经济学原理是经济学家之间的最⼤共识,它是⽤最简单的逻辑来解释复杂的经济现象,它追本溯源,探求最根本的因。

他在清华⼤学只开⼀门课,就是《经济学原理》。

⼀、为什么经济学原理重要?14年前的2002年,我受聘为清华⼤学经济管理学院特聘教授。

当时不只我⼀个⼈,⽽是⼀共有15位在海外⼤学任教的经济学教授受聘为特聘教授,每⼈在清华经管学院开设⼀门课程。

绝⼤部分特聘教授开的是博⼠⽣课程,⽽我⾃告奋勇开设本科⼀年级两个学期的《经济学原理》。

2002年9⽉我在清华第⼀次上这门课时的情景,⾄今历历在⽬。

那是在清华⼤学的主楼后厅,⼤概有500个座位。

也许是因为第⼀次开这样的课,所以吸引了很多学⽣,除了清华经管学院2002级和2001级本科⽣外,也有清华其他院系和清华外的同学来听课。

在过去的14年间,我⼀直坚持在清华经管学院开这门课,是同另外⼀位教师⼀起开。

在2004—2005学年和2005—2006学年,我还同时在北京⼤学经济学院开设了这门课。

现在北京⼤学经济学院也⼀直在开这门课。

在我开设这门课之前,两个学期的《经济学原理》在中国的⼤学中或者不存在,或者只是⼀个学期的《经济学基础》。

中国学⽣更重视《中级微观经济学》和《中级宏观经济学》,因为通常认为中国学⽣的数学基础⽐较好,可以直接学习中级经济学,⽽《经济学原理》不⽤数学,太浅,不需要教。

2002年秋季在清华开这门课的时候,我坚持⼀定要两个学期。

现在回过头来想,这是做对了的⼀件事。

尽管我本⼈在清华本科念的是数学专业,数学对于我学习经济学很有帮助,但是我强烈地感觉到,即使在今天,在国内⼤学⽣和研究⽣的经济学整体⽔平提⾼得很快的情况下,《经济学原理》仍是不可或缺的⼀门课。

这门课看上去简单,没有⽤任何数学,但它是经济学中最重要的基础,因为它传授基本概念、分析思路,特别是培养学⽣的经济学直觉。

关于经济学的定性分析与定量分析争论与融合【摘要】定性分析与定量分析是经济学研究领域中常见的两种基本手段,学术界对于二者的本质与属性存在较大的分歧,因此逐渐形成不同的学派论战。

本文通过对经济学定性分析与定量分析主要特征的论述,从经济学定性分析与定量分析的争论焦点、经济学定性分析与定量分析的争论延伸、经济学定性分析与定量分析的争论关键以及经济学定性分析与定量分析的争论融合几个方面入手,对其展开深入讨论。

在經济学研究领域中,定性分析主要是指对经济事物本质以及属性展开的一系列分析,而定量分析主要是对经济事物进行的量化考察。

随着社会经济的发展,经济学领域的研究工作也不断的引进其他学科的研究方法,一些经济学学者甚至开创了新的研究方法,均在很大程度上推动着经济学领域的进一步发展。

为了充分发挥出研究方法的作用,还需要对经济学方法论中的应用尺度与方向进行合理把控。

一、经济学定性分析与定量分析的主要特征(一)经济学定性分析的主要特征经济学研究过程中,定性分析大多会借助历史与逻辑相结合的抽象方法,将经济学研究的注意力全部集中到事物现象的本质方面,同时对经济运行机制的主要影响因素进行归纳与,通过对其影响因素的进一步综合分析,从而逐步演绎出经济学发展的一般定律。

由于影响经济运行机制的各个因素之间存在一定的抽象关系,所以在实际的研究过程中可以利用对适合个案在不同层面的深入探究以及多侧面研究比较来实现。

从经济学定性分析的实际情况来看,专门性是定性分析在经济学领域中的首要特征,主要体现在个案研究方面。

定性分析在揭示事物本质及其规定的属性时,一般会对经验研究中事物存在的主要矛盾、研究对象所处的社会背景以及文化背景、历史状况、事物发展过程展开动态考察;其次,经济学定性分析还具有一定的初步性特征。

因为定性分析结论大多需要依靠语言描绘来完成,基本属于初步的模糊阶段,其语义表述的准确性也会受到语言使用者语言水平等诸多因素的影响,因此想要对经济学定性分析实践进行准确的可操作性指导还具有很高的难度。

边际产量递减不是规律是假设

钱颖⼀《经济学原理》第⼗⼋章,有⼀个苹果产量与摘苹果⼯的数量关系的抛物线形状的图像,这个图像意味边际产量是越来越⼩的——边际产量递减。

假设每⼀个摘苹果⼯的各⽅⾯素质基本相同,⾯对的苹果树条件基本相同,直觉来看,苹果产量与摘苹果⼯的关系应该是直线形关系不应该是抛物线形关系。

笔者认为,钱颖⼀《经济学原理》中仅仅是为了边际产量递减这个结论⽽编造了苹果产量与摘苹果⼯的数量关系的抛物线形的关系,是为了结论正确搞出的虚假例⼦。

其实稍有企业⽣产经验,单机台作业(每个员⼯操作⼀个机台),⼤部分情形边际产量都是⼏乎不变的(在技术⽔平差不多的前提下)。

也就是说并不是说所有⽣产情况都是边际产量递减的,边际产量不变的情形很多。

边际产量递减相对⽽⾔未必⽐边际产量不变的情形多。

现实中企业⽣产⼀般都是在⽣产能⼒(最⼤产量,下同)之下某⼀产量区间⽣产,⼀般很少达到最⼤⽣产能⼒。

在这个产量范围之内,甚⾄员⼯的数量是固定的,产量的多少主要取决于企业订单的多少或可能销售量的多少。

由于员⼯的数量是固定的,不存在边际产量问题。

某⽉计划产量多,实际完成产量就会多;某⽉计算产量少,实际完成产量就会少。

边际产量递减的情况在现实世界其实很难发⽣。

现实世界多在边际产量基本不变情形(指产量变化与员⼯变化之⽐为常量)或不存在边际产量的情形(指产量变化,但员⼯数量不变)下⽣产。

边际产量递减,只是⼀个假设⽽已,千万不要当真。

如果认为现实世界边际产量都是递减的,那就会犯错误了。

现实世界可能有边际产量递减,但是是极少极少的——很难被发现。

⼈们⼀般都说边际产量递减规律,边际产量递减不是规律是假设。

理解现代经济学钱颖一读后感篇一理解现代经济学钱颖一读后感最近读了钱颖一先生的关于现代经济学的著作,哎呀,这可真是让我大开眼界!我觉得吧,现代经济学就像是一个超级复杂的大迷宫。

有时候我觉得自己好像走进去了,懂了点啥,可一转眼又迷糊了。

钱颖一先生的论述,可能、也许就像那迷宫里的指南针,虽然不能保证我一下子就找到出口,但起码给了我个方向。

书里说的那些经济理论,啥供求关系啊,啥宏观调控啊,一开始我真觉得头大。

我就想,这跟我每天的小日子有啥关系?后来仔细琢磨琢磨,哎呀,还真有关系!比如说,市场上某种水果价格涨了,这背后可能就是供求在捣鬼。

我突然意识到,经济学原来就在咱身边,只是咱平时没注意。

不过呢,读的过程中我也有犯迷糊的时候。

那些复杂的公式和图表,真让我怀疑自己的智商。

我就问自己:“我是不是太笨了,咋就搞不明白呢?”但又转念一想,也许不是我笨,是这东西本来就不好懂。

钱颖一先生的观点有的地方我觉得挺在理,可有的地方我又觉得不太对劲。

比如说他提到的一些经济政策,我就在想,真能像说的那样有效果吗?这世界变化这么快,万一有啥意外情况呢?读完这本书,我觉得自己对经济学的理解好像多了那么一点点,但又不敢说完全懂了。

也许未来我还得继续在这个迷宫里摸索,谁知道呢?篇二理解现代经济学钱颖一读后感哇塞,读完钱颖一先生关于现代经济学的大作,我这心里真是五味杂陈!刚开始读的时候,我觉得自己像是掉进了一个知识的大坑,怎么爬都爬不出来。

那些个概念、理论,简直比数学题还让人头疼!我不禁在心里呐喊:“这都是啥呀?”不过,慢慢读下去,我好像有点开窍了。

就比如说,讲到通货膨胀那一块,我突然想到,原来我妈老是抱怨东西越来越贵,这就是通货膨胀在作祟啊!这一下子,感觉经济学也没那么遥不可及了。

钱颖一先生的分析,有的地方真的是一针见血。

但我有时候也会想,这是不是有点太理想化啦?现实生活中,哪有那么简单清晰的经济现象啊?书里提到的各种案例,有的让我恍然大悟,有的却让我更加迷惑。

钱颖一:不妨学些“无用”的知识佛来克斯纳是一位对美国教育有重大影响的人物。

1885年他从约翰·霍普金斯大学毕业后,回到自己的家乡创建了一所实验中学,实施他的教育理念,非常成功。

1910年以他的名字命名的报告《佛来克斯纳报告》彻底改变了美国的医学院教育。

他在1930年创建了普林斯顿高等研究院。

在他的领导下,高等研究院从一开始就聘请了世界顶级学者,包括爱因斯坦、冯·诺依曼、哥德尔等。

研究院规模很小,到今天也只有28位常驻教授,分属4所学院:历史研究学院、数学学院、自然科学学院以及社会科学学院。

这些教授的共同特点,就是从事看上去“无用”的研究,就是那些在近期甚至在可遇见的未来都没有用的研究。

但这正是佛来克斯纳的远见,也是高等研究院的魅力。

上大学,什么是“无用”?什么是“有用”?让我来举三个例子。

第一个例子是物理学的例子。

当年佛来克斯纳问柯达先生谁是最有用的发明家时,柯达立即回答是无线电收音机的发明人马可尼。

佛来克斯纳反驳说,麦克斯威尔和赫兹的理论贡献更加有用。

虽然麦克斯威尔在1873年发表的电磁理论完全是抽象的数学,虽然赫兹在1887年对他做的电磁波实验的实用价值毫不关心,但是这些看上去“无用的”的研究却为后来有用的发明打下了基础,没有他们的工作就没有后来马可尼的发明。

第二个例子是经济学的例子。

这是马斯金教授的“机制设计”理论。

这个理论的起源是研究市场经济与计划经济在利用信息上的效率问题,不仅是抽象的理论问题,而且本身也是非常抽象的数学模型,看上去没有什么有用性,特别是在市场经济中的有用性。

但是后来,机制设计理论有着非常广泛的现实应用,比如它成为研究市场中的拍卖问题的理论基础。

拍卖不仅适用于传统的艺术品,也适用于诸如无线频谱等产权的交易,而这是当前移动通讯行业面临的实际问题。

第三个例子是计算机工程的例子。

这是乔布斯的故事。

2005年在斯坦福大学毕业典礼上,他讲述自己在大学第一学期后辍学的经历。

理解现代经济学钱颖一以市场为导向的经济改革和开放是二十多年来推动经济学作为一门社会科学在我国发生根本性变化的直接力量。

20年来,我国的改革和发展取得了重大成就,市场经济体系正在全面建立。

伴随着这一过程,现代经济学科的各个分支领域逐步被介绍到我国,并在高校讲授。

今天,随着加入世贸组织,我国经济必然要全方位地与国际接轨并融入经济全球化的浪潮,经济改革和开放也将上一个新的阶梯。

这一大趋势呼唤着我们的经济学学科要适应经济发展的需要,与现代经济学接轨。

为此,比较完整和准确地理解什么是现代经济学就恰逢其时。

一、现代经济学的分析框架我们把最近的半个世纪以来发展起来的、在当今世界上被认可为主流的经济学称为现代经济学。

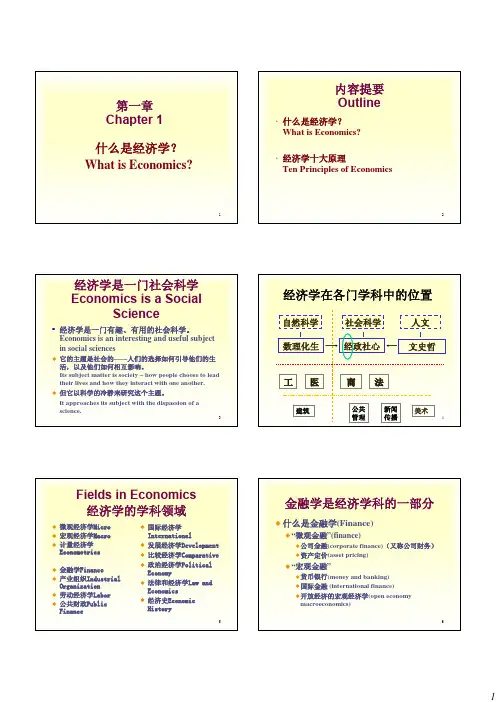

[2]经济学是一门研究人类经济行为和现象的社会科学。

现代经济学以研究市场经济中的行为和现象为核心内容,而市场经济已被证明是目前唯一可持续的经济体制。

越来越多的经济学家认识到,经济学的基本原理和分析方法是无地域和国别区分的。

“某国经济学”并不是一门独立学科,也不存在“西方经济学”与“东方经济学”或“美国经济学”与“中国经济学”的概念。

然而,这样说并不排斥运用经济学的基本原理和分析方法来研究特定地区在特定时间内的经济行为和现象;实际上,做研究时必须要考虑到某地某时的具体的经济、政治和社会的环境条件。

现代经济学代表了一种研究经济行为和现象的分析方法或框架。

作为理论分析框架,它由三个主要部分组成:视角(perspective)、参照系(reference)或基准点(benchmark)和分析工具(analytical tools)。

接受现代经济学理论的训练,是从这三方面入手的。

理解现代经济学的理论,也需要懂得这三个部分。

首先,现代经济学提供了从实际出发的看问题的角度或曰“视角”。

这些视角指导我们避开细枝末节,把注意力引向关键的、核心的问题。

经济学家看问题的出发点通常基于三项基本假设:经济人的偏好、生产技术和制度约束、可供使用的资源禀赋。

关于建立中国特色经济学的几点思考姓名:张翱学号:2016102254一、现代经济学的分析框架思考钱颖一在《理解现代经济学》一文中,作者主要讨论了四个问题:一是现代经济学的分析框架;二是现代经济学与数学的关系;三是现代经济学的发展状况;四是用现代经济学分析中国的经济改革。

这篇文章从整体上介绍现代主流经济学的分析范式,其中对当前主流经济学进行了深刻而准确的分析是很有启发性的,使我们对现代经济学有一个相对正确或者客观的认识,现在本文结合经济学方法论(或者说西方科学哲学)的理解,写一点关于现代经济学方法论的思考。

要从整体上把握现代主流经济学的研究范式,是一件及其困难的事情,这一方面由于现代主流经济学内容纷繁复杂思想深刻,另一方面由于现代经济学的论文注重“小而精”的风格,这是在早已熟知整个主流经济学的整体分析框架和范式的前提下的写作。

在西方世界里,现代主流经济学的这些范式本身就起源他们的社会意识或者渊源于西方哲学思想,对于现代主流经济学的范式就像对于自己的文化一样清晰明了。

但是对于我们中国自己学习现代主流经济学来说,现代经济学是一个舶来品,没有一个整体理解现代经济学范式的文化环境或者哲学思想基础。

在对于现代经济学的分析范式是模糊不清的,盲目的模仿西方主流的经济学论文写作方式出现了“东施效颦”的尴尬情形。

所以作为现代经济学的一个学习者和研究者,有必要整体上认识什么是现代经济学的分析范式.限于本人水平所限,本文仅从现代科学哲学即证伪主义的角度谈谈自己的看法。

从现代经济学这几十年的发展历程来看,围绕着如何解决把经济学作为一门科学来研究这一脉络来发展的,钱颖一指出现代经济学理论的分析框架,主要有三部分组成:视角、参照系或基准点和分析工具。

以上三点从科学的角度审视现代经济学,有助于我们理清现代经济学的分析思路,整体上把握和认识现代经济学,但是上述三点现代经济学的分析框架其实已经把现代经济学看做科学了.在关于科学的标准上,证伪主义的标准有两点:一是理论的普遍性,二是理论的可检验性.而理论的检验并不是说理论的假设条件的检验,而是理论模型所推导的结论的可检验性。

现代经济学中数学的作用

钱颖一

现代经济学的一个明显特点是越来越多地使用数学(包括统计学)。

现在几乎每一个经济学领域都用到数学,有的领域多些,有的领域少些,而绝大多数的经济学前沿论文都包含数学或计量模型。

从现代经济学作为一种分析框架来看,这并不难理解,因为参照系的建立和分析工具的发展通常都要借助数学。

下面我们分别从理论研究和实证(empirical,又译经验)研究两方面来具体看一下数学在现代经济学研究中的作用。

从理论研究角度看,借助数学模型至少有三个优势:其一是前提假定用数学语言描述得一清二楚。

其二是逻辑推理严密精确,可以防止漏洞和谬误。

其三是可以应用已有的数学模型或数学定理推导新的结果,得到仅凭直觉无法或不易得出的结论。

例如信息经济学研究激励,“moral-hazard”研究道德风险问题,所以要给公司经理激励,一旦写出来之后,就发现它和统计中的关于充分信息量的问题是同一问题,而且可以推出统计量是什么。

运用数学模型讨论经济问题,学术争议便可以建立在这样的基础上:或不同意对方前提假设;或找出对方论证错误;或是发现修改原模型假设会得出不同的结论。

因此,运用数学模型做经济学的理论研究可以减少无用争论,并且让后人较容易在已有的研究工作上继续开拓,也使得在深层次上发现似乎不相关的结构之间的关联变成可能。

从实证研究角度看,使用数学和统计方法的优势也至少有三:其一是以经济理论的数学模型为基础发展出可用于定性和定量分析的计量经济模型。

其二是证据的数量化使得实证研究具有一般性和系统性。

三是使用精致复杂的统计方法让研究者从已有的数据中最大程度地汲取有用的信息。

因此,运用数学和统计方法做经济学的实证研究可以把实证分析建立在理论基础上,并从系统的数据中定量地检验理论假说和估计参数的数值。

这就可以减少经验性分析中的表面化和偶然性,可以得出定量性结论,并分别确定它在统计和经济意义下的显著程度。

讲到现代经济学中数学的重要作用时需要澄清两点。

一是确有不少好的经济学的初步想法或猜想一时还难以用精确的数学模型表示,因此用非数学语言写出。

但是值得注意的是,这些应视作“前期产品”。

初步的原创思想往往需要后继者用数学模型表述,在此基础上做深入细致的分析,并取得明确的、有预测性的理论结果后,才会影响深远。

试举两例说明。

第一例是张五常(Steven Cheung)在20世纪60年代末有关佃农制(即农民与地主用固定比例分成)的研究,他对交易成本对不同合同形式的选择作用提出开创性论识。

后来,斯蒂格利茨(Joseph Stiglitz)1974年的数学模型精确地分析了激励与风险分担的交换对农民与地主在土地租赁合同选择的影响。

一方面,张五常的想法是开创性的,后来的数学模型中相当多的成分都与那些想法

有关。

另一方面,如果没有后来的数学模型,人们的认识不仅只局限在农业土地问题上,而且对“交易成本”的论说也只是一种不大精确的概念。

正是后来的数学抽象使得激励理论与合同理论迅速发展到其他领域,使人们认识到这是任何一个委托人和代理人之间的问题,并且使人们清晰的看到什么叫交易成本。

比如,詹森(Michael Jensen)和梅克林(William Meckling)于1976年发表的论文——从公司经理的激励问题出发来研究公司债权和股权的分配问题,成为现代公司治理结构理论的开创篇,公司金融中对激励的研究从此起飞。

地主租赁土地给农民和投资人雇用经理看上去不相关,一旦上升到数学模型,便都是激励、信息和风险分担的问题,它们原来是相通的。

第二例是法玛(Eugene Fama)在70年代末提出经理市场竞争作为激励机制的开创性想法。

法玛认为,即使没有企业内部的激励,经理们出于今后职业前途考虑及迫于外部市场压力也会同样努力工作。

后来霍姆斯特朗(Bengt Holmstrom)等人用数学模型精确地分析了经理们的职业生涯考虑(career concern)对他们的激励影响,发现法玛的猜想的一部分是正确的,但是不完全,模型只能达到次优。

这才导致了经理的职业生涯考虑和经理市场竞争这一课题成为目前公司金融学中的热门研究课题。

以上的例子说明,将经济问题转化为具体的数学模型,可以使分析变得具体,知道利弊得失所在,而且还可以把貌似不同但实质相近的问题连接在一起,从而把研究从初步的想法推向深入的探索。

二是经济学家经常在理论或实证结果用数学模型推导出或用统

计方法估计后,再用非数学语言来概括。

这可视作“后期产品”,比如综述性、介绍性的论文,和政策性的文章,特别是后者必须用非数学语言表述并落到实处才有受众,才可能有政策影响。

但是需要强调指出的是,虽然这些文章是用非数学语言写成,但是其中的视角、逻辑推理过程和对经济现象和政策含义的解释,都是与作者经过的现代经济学训练,特别是数学模型的训练分不开的。

美国经济学会主办的《美国经济评论》(American Economic Review)上发表的是原创论文,而该学会的《经济文献期刊》(Journal of Economic Literature)和《经济展望期刊》(Journal of Economic Perspectives)上发表的文章则都是综述性和介绍性的论文。

后者虽然用非数学语言写成,但都基于已发表的有数学模型的论文,而且通常还是由在这一领域资深的权威经济学家撰写。

有经济学系统训练的读者可以将这样的论文“还原”成数学模型。

在肯定数学在经济学中的重要作用的同时,更需要指出:经济学不是数学。

这里有两层涵义。

第一层涵义是,在绝大部分论文中,经济想法(idea)是最重要的,数学和计量方法只是体现和执行经济想法的工具。

经济学的主要领域是靠经济学知识而不是数学取胜,最终是经济学想法决定一篇文章的贡献,而不是数学推导。

我们不能将经济学家与数学家混同,就象我们不能把物理学家与数学家混同起来一样。

经济学家的工作毕竟不是为了开拓数学理论前沿,那是数学家的事情。

因此,我们不能以数学水平的高低来衡量一名经济学家的水平,

我们也不能以运用数学的多少和它的难易程度来作为评判经济学论文质量高低的标准。

更深的一层涵义是,经济学是一门以现实中的经济行为和现象为研究对象的社会科学,而数学是没有研究对象的,从这个意义上,数学不是科学。

一方面,所有的经济学理论最终都要接受现实的检验;另一方面,新的理论的创立和旧的理论的发展也要受现实的启发。

现代经济学非常重视实证分析。

现代经济学的实证分析,或对已有理论的检验,或发现新的、已有理论尚不可解释的经验证据,都是以现代经济学理论为出发点和导向来进行的。

这与其他的一些社会科学中的实证分析不尽相同。

比如在社会学中,许多实证分析并没有一致的理论基础,象通过估计变量间的相关系数来了解事实。

而现代经济学的实证分析大都是基于经济学理论的。

经济学家应用统计回归方法,不仅关心变量的估计值和变量间的相关性,更关心变量间的因果关系、模型假定对预测的影响以及计量结果背后的经济含义,这是计量经济学不同于统计学的最重要方面。

因此,在本质上经济学不应同数学相类比。

经济学同物理相类比则更为恰当,因为物理是研究自然界中的物质世界的自然科学,而经济学是研究社会中的经济世界,两者都是科学,其理论都必须经过经验数据的检验。

而数学理论是不需要用数据来检验的。

当然经济学与物理学很不同的一点是,除极少数的情况外,经济学无法象物理学

那样做可控实验。

因此,相对于物理学而言,经济学不得不更多地依靠假定和数学推理来推断。

这可以解释经济学方法论上的两个特点。

其一,经济学对假定的现实性非常关注。

弗里德曼(Milton Friedman)的著名的有关假定不重要、只要预测正确的经济学研究方法论之所以不可取,就在于它没有考虑到经济学研究不同于自然科学研究的基本困难是可控实验的不可行性和用经验数据直接检验结论的有限性。

其二,这也说明为什么经济学中超越现实的数学推理有相当大的空间。

但是最终而论,由于经济学是社会科学,经济学作为整体必须瞄准事实,与经济现实相关。

以上讲的经济学与数学的关系是一般而论,但是特例总是存在的,两个极端的例子便是两位诺贝尔奖获得者科斯(Ronald Coase)和纳什(John Nash)。

在一个极端,科斯定理是一个被称作定理但是并没有数学模型的原理。

虽然它没有借助任何数学模型,但是逻辑推理步步严密、丝丝入扣。

科斯定理改变了通行的观察问题的视角,建立了分析产权和**干预的新的参照系。

在另一个极端,纳什是一个数学家,“纳什均衡存在性”和“纳什谈判解”都是数学定理。

但是它们在经济问题上应用广泛,成为博弈论的基本分析工具。

有趣的是,科斯一直在法学院任教,而纳什从未离开过数学系。

值得注意的是这是两个极端的特例,不能任意推广,事实上,绝大多数经济学家的情况并非如此。

本文所引用的三十几篇参考文献中不少是半个世纪以来现代经济学中的经典论著。

我们从中不难发现,第一,除个别外,这些论著都运

用数学(或基于运用数学的论文);第二,除个别外,它们都是论述经济学、而非数学问题。