中国近代现代社会生活的变化(201908)

- 格式:ppt

- 大小:267.50 KB

- 文档页数:18

2019年高考历史重点知识:中国近现代社会生活的变迁1、物质生活和社会习俗的变化变化:(1)从“衣”来说,由清末的笨拙的旗人服装转变为西装和五彩缤纷的休闲服装;(2)从“食”来说,引进了西餐,而且更多的考虑到膳食结构和营养配餐;(3)从“住”来说,以传统的平房为主转变为整洁宽敞的楼房为主;(4)从社会风俗来说,传统的陈规陋俗转变为简约文明的习俗。

原因:(1)鸦片战争以来,因为西方国家的侵略,使西方国家的生产生活方式也涌进我国;(2)一些先进的中国人也通过近代以来的战争和交往,发现了自己的落后,所以也积极主动吸收外国的一些生产生活方式;(3)中国*长期以来始终把改善人民生活放在第一位。

2、交通、通讯工具的进步发展:(1)交通工具方面:传统的交通运输工具是舟楫、马车和步行,鸦片战争后,西方列强在中国建立了轮船公司;受西方影响,19世纪70年代初期洋务派在上海建立轮船招商局,以轮船运输业为代表的交通工具的革新开始了。

19世纪80年代清政府修筑从唐山到胥各庄的铁路,标志着中国铁路的诞生,火车机车由蒸汽机车、内燃机车、电力机车、高速列车发展到磁悬浮列车,速度越来越快。

中国铁路总运营里程,居世界第四位。

1909年冯如制成我国第一架飞机,现在中国已经成为世界航运大国;(2)通讯工具方面:中国传统通讯实行驿站制度。

19世纪70年代西方丹麦的电报公司在上海建立第一个电报机房。

受其影响,我国的福建巡抚在台湾主持架设中国第一条有线电报线。

19世纪80年代,外国在上海建立电话公司,到20世纪初才在南京开办了第一个电话局,开通市内第一部电话。

新中国成立后,通讯事业迅速发展形成了以北京为中心的全国通讯网络。

影响:加快了人民生活的节奏;提升了生活的质量:加快了信息的传递;提升了效率。

3、大众传媒的发展(1)报刊19世纪前期,外国人开始在中国办报,的有《中国丛报》、《万国公报》;1873年,艾小梅在汉口创办《昭文新报》,被认为是最早由中国人创办的报刊;此后的一些报刊有:戊戌变法时期的《时务报》、辛亥革命时期的《民报》、五四运动时期的《新青年》成为宣传改良、革命、新文化的武器,起到制造舆论,唤醒民众的启蒙作用。

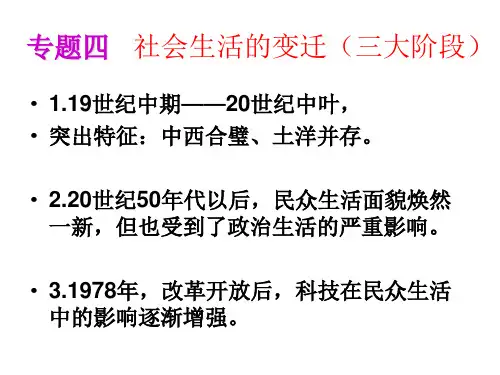

中国近现代社会生活的变迁中国是一个历史悠久的国家,经历了漫长的变革和发展。

近现代社会生活的变迁,是中国社会经济发展和文化变革的真实写照。

本文将从政治、经济、文化等多个方面探讨近现代中国社会生活的变迁。

在政治方面,近现代中国经历了清朝末期的禁足令、太平天国的起义、辛亥革命等一系列政治变革。

清朝末期的禁足令导致了中国社会的闭塞和落后,人民生活在极度压迫和贫困之中。

太平天国的起义掀起了农民反抗封建统治的浪潮,虽然最终失败,但却加速了清朝的灭亡。

辛亥革命推翻了满清统治,建立了中华民国,中国政治走上了现代化的道路。

从封建专制到共和制度的转变,标志着中国政治制度的深刻变革。

在经济方面,近现代中国经历了封建社会向半殖民地经济的转变,再到计划经济时期的探索和改革开放。

清朝末期,中国社会经济衰败,民族工业几乎被西方列强控制,经济发展受到了严重阻碍。

辛亥革命后,中华民国政府试图进行一系列改革,但由于种种原因未能成功,中国经济仍然贫困落后。

新中国成立后,实行了计划经济,经济虽然取得了一定的成就,但总体上仍然不能满足人民日益增长的物质文化需求。

改革开放以来,中国经济腾飞,人民生活水平大幅提升,经济社会发展取得了巨大成就。

在文化方面,近现代中国经历了传统文化向现代文化的转变,从封建礼教到人民大众文化的传播。

封建社会推崇礼俗和儒家思想,文化保守且僵化,人民生活贫困且落后。

辛亥革命后,五四运动激发了人民的民族自豪感和觉醒意识,推动了新文化运动的兴起。

新中国成立后,积极倡导人民大众文化,推动中华民族文化的复兴和传承。

改革开放以来,中国文化走向世界,文化产业蓬勃发展,文化软实力不断提升,人民精神生活丰富多彩。

总的来说,近现代中国社会生活的变迁是一个波澜壮阔的历史过程,是中国社会发展的必然结果。

政治、经济、文化等各个方面的变革交织在一起,共同推动着中国社会朝着现代化的方向前进。

中国人民在这一过程中经历了磨难和困苦,也取得了丰硕的成果和伟大的进步。