中国近代社会生活

- 格式:doc

- 大小:23.50 KB

- 文档页数:2

列举近代以来中国社会生活变化的三项内容近代以来中国社会生活发生了许多重大变化,这些变化涵盖了各个方面,例如经济、政治、文化等。

在此,我将列举三项近代以来中国社会生活的主要变化,并逐步回答这一主题。

第一项变化:经济转型与发展近代以来,中国经历了从封建社会向现代工业社会的转型。

19世纪末,中国面临国内外的各种压力,历经两次鸦片战争、太平天国运动以及义和团运动等社会动荡时期。

在这个背景下,中国开始了经济转型的漫长过程。

首先,中国开始引入西方的工业技术和生产方式。

这一时期,许多洋务运动和改革开放措施被推出,为中国的经济发展提供了巨大的动力。

例如,中国建立了第一所现代工业学校——“洋务学堂”,培养了许多技术人才。

此外,中国还开始修建铁路、制造机器和生产商品,进一步推动了工业化进程。

随着时间的推移,中国的经济发展进入一个全新的阶段。

20世纪初,中国共产成立,中国摆脱了封建的政治体制,实现了政权的转变。

这进一步推动了经济的发展。

中国实行了土地改革、农业合作化,国有企业和农村合作社得到了迅猛的发展。

此外,改革开放政策的实施为中国的经济转型注入了新的动力,吸引了外资和技术,并逐步开放了对外贸易。

从这个角度来看,中国经济的转型和发展是近代以来社会生活变化的一个重要方面。

这一过程推动了农村和城市的发展,提高了人民的生活水平。

第二项变化:社会结构的变化近代以来,中国社会结构发生了根本性的变化。

在封建社会时期,中国的社会结构主要由封建等级制度和农民阶级组成。

然而,自19世纪末以来的一系列改革和社会运动使得社会结构发生了根本性的变化。

首先,中国发生了政权的转变。

清王朝的覆灭和中华民国的成立,结束了封建社会的统治。

中国开始实行民主制度和中央集权的政治体制,并逐渐推行了社会主义的价值观和社会制度。

其次,中国的城市化进程加速了社会结构的变化。

近代以来,中国的城市人口大幅增加,城市结构也发生了根本性的变化。

工业化和城市化的推动使得许多人从农村迁往城市,城市中的工人和商人阶级得到了迅猛的发展。

近代社会生活(通用6篇)近代社会生活(通用6篇)近代社会生活篇1【教学目标】1、识记和理解:知道近代传入中国的新式交通通讯工具及娱乐方式,理解其带给中国社会的影响;了解大众传播媒体的创办及对近代社会生活的影响;知道民国以来剪发辫、禁缠足、易服饰、改称呼等社会习俗方面的变化。

2、能力和方法:认识近代工业文明的传入,使中国社会生活发生了顺应人类历史潮流的变化,是历史的进步,同时也使中华民族付出了沦为半殖民地半封建社会的沉重代价;认识火车轮船的传入,一方面有利于经济文化交流,促进商品经济的发展,另一方面更便利了列强对中国的进一步掠夺;指导学生对本课社会生活的变化进行列表对比,提高学生的自主学习和动手动脑能力。

3、情感态度价值观:使学生认识到随着社会的进步以及人类文明的发展,世界文化的交流是时代发展的必然性,这个历史趋势说明了人类社会总是向前发展着、进步着的,我们必须自觉地与时俱进;认识辛亥革命对中国封建习俗观念的改造,代表着人类历史文明发展变化的主流趋势和人类优秀文化的发展方向,功不可没;使学生深刻认识到科技的进步促进生产力发展,并逐步影响和改变着社会的方方面面,进一步丰富了社会生活,激发学生对社会进步和时代潮流的追赶和探究热情,加深学生对美好生活的热爱。

【教学重点难点】重点:新式交通和通讯工具及社会意义,大众传播媒体促进了文化教育发展、社会习俗的变化。

难点:分析剪发辫、改称呼的原因,尝试从服饰的变化中了解社会的变化与发展。

【教学方法】目标引导、问题探究、阅读讲述、分析归纳等。

【教学过程】【引入新课】(教师设问)什么是生活呢?有人说:生活是一条路,即使平坦,怎能没有坑坑洼洼;也有人说:生活是一杯酒,不管久远,总饱含着人生酸甜苦辣;而我说:生活是一首歌,和谐与否,总吟唱着人生的悲喜交加和追求探索与开拓奋发。

今天,让我们走进近代时期的社会生活领域,看看苦难的中国人如何在西方列强的侵略下,不断求新求变,艰难而又不懈地改变着自己的衣食住行、生活方式和价值观念,努力地推动着近代中国社会生活的近代化步伐!(板书课题)学生:朗读导言,整体感知本课学习内容。

中考《中国近代史》知识点:社会生活的变化

在中国近代史中,社会生活发生了许多重大变化。

以下是一些主要的知识点:

1. 经济变革:从晚清时期到民国时期,中国经历了从封建经济到近代资本主义经济的

转变。

新兴工业和商业活动的发展,城镇化进程的加速,国家财政和金融制度的改革,都带来了巨大的经济变化,人们的生活水平有所提高。

2. 文化变革:中国近代史上出现了一系列的文化运动和思想解放运动,如戊戌变法、

五四运动等,推动了中国思想文化的现代化。

传统价值观和观念被挑战,包括封建礼教、宗教迷信等,人们开始接受新的思想观念和教育制度,追求个人自由和民主平等。

3. 教育变革:旧式的科举制度被废除,近代教育系统建立起来。

新式学校和大学的兴起,为人们提供了更多的学习机会和知识传播途径。

教育成为社会进步和个人提升的

重要途径。

4. 社会结构的变化:近代社会经历了从封建社会到现代社会的转变。

封建等级制度逐

渐瓦解,阶级结构发生了重大变化。

新兴的中产阶级和工人阶级的兴起,世袭地主阶

级和贵族阶级的地位逐渐动摇。

5. 妇女地位的变化:在中国近代史上,妇女地位的改变是显著的。

新闻媒体对妇女地

位的关注,妇女参与社会活动和教育的增多,以及女权运动的兴起,都为妇女争取平

等权益打下了基础。

6. 城乡差距的拉大:工业发展和城市现代化的推动,导致城乡差距的拉大。

城市居民

享受到了更多的机会和福利,而农村居民则面临着生计困难和资源短缺。

以上是中国近代史社会生活变化的一些重要知识点,对于中考《中国近代史》的学习

尤为重要。

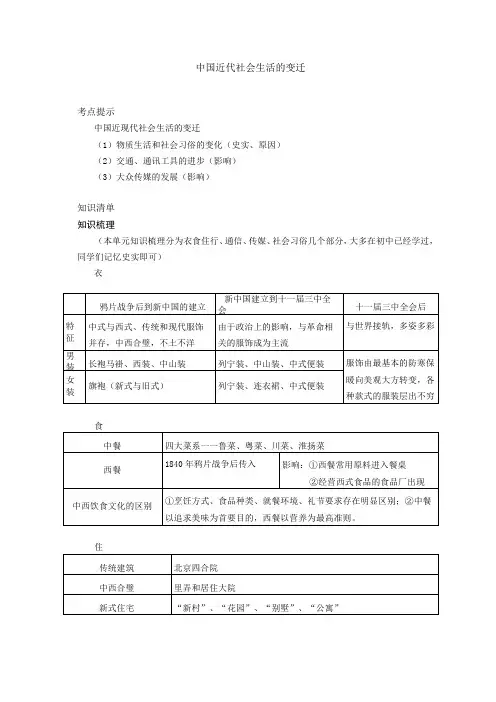

中国近代社会生活的变迁考点提示中国近现代社会生活的变迁(1)物质生活和社会习俗的变化(史实、原因)(2)交通、通讯工具的进步(影响)(3)大众传媒的发展(影响)知识清单知识梳理(本单元知识梳理分为衣食住行、通信、传媒、社会习俗几个部分,大多在初中已经学过,同学们记忆史实即可)衣食住行互联网应用的事例:网上购物、网络办公、网络教学、电子信箱、电子报刊、网络游戏等社会习俗落后风俗婚姻包办、土葬、女子裹足且不得接受教育、迷信等社会新风婚姻自由、火葬、女子放足且可以接受教育并走出家庭、破除迷信等知识经纬要点精析1.近代以来人们物质生活和社会习俗发生变化的因素(1)根本原因:西方工业文明的冲击引起中国社会各个领域的变化,影响人们生活发生变化。

(2)具体原因:政府的改革,导致社会生活各个领域的变化;西方自由、平等、民主观念的不断传播,资产阶级改良和革命运动的兴起,冲击了旧的生活方式;近代工商业的发展,近代化基础设施的兴建,促进社会生活的变化;仁人志士的推动。

2.中国近代交通、通讯发展的原因及其影响原因:外来交通技术传入的推动;中国近现代社会经济的不断发展推动;政府的大力提倡;群众反帝斗争的推动;中国人民聪明才智的推动。

影响:正面影响:①推动经济文化的交流和发展;②促进信息的交流;③开阔人们的视野;④加快人们的生活节奏;⑤提高了人们的生活质量。

负面影响:交通堵塞、环境污染、能源危机、广告欺诈、噪声等。

3.互联网的影响及其评价影响:互联网目前已分布于社会的各个领域;互联网在改变单调的政治生活的同时,也在构筑新型的家庭经济生活;网络在人们日常生活中的应用也日趋广泛;互联网正在改变人们的工作、学习、生活与交往方式,同时也催生着当代中国经济生活的新观念和新模式。

评价:(1)优势:①集报纸、广播、电视的优势于一体;②费用低廉;③可以高度互动,双向传授;④可以更主动、更便捷和最大限度地获取信息。

(2)缺陷:①不法分子传播影响青少年的成长的不良信息;②利用网络进行犯罪;③青少年沉迷于网络游戏。

近现代中国的社会生活【学习目标】了解近现代中国社会生活变化的原因、内容及影响。

【知识概述】1.中国近代社会生活变化原因:(1)从政治上来看,有外在与内在两方面的原因。

一方面是鸦片战争使国门大开、西方工业文明的传入对社会生活的变化产生了重大影响,改革开放以来中国更主动地融入世界,引起了社会生活的极大变化。

另一方面是,中国社会内部新兴进步力量在理论上与实践上的努力。

中国近现代史上三次历史性巨变对社会生活的变化产生了重大的影响,孙中山领导的辛亥革命推翻了封建帝制、建立了中华民国,民主的观念深入人心,旧的风俗习惯受到极大的冲击,人们的精神生活都相应地发生了变化;中华人民共和国成立后,一些社会丑恶现象被取缔,呈现出计划经济体制下的生活特色;改革开放以后,人们的衣食住行发生了翻天覆地的变化,中国人多姿多彩的社会生活与世界的差距越来越小。

(2)从生产力角度来看,自然科学的飞速发展,深刻地影响着人们的生活方式和思想观念。

新的发明创造不断涌现,火车、电灯、有线无线电报、电话、电影、轮船、打字机以及现在高科技领域的许多成果等,对人们日常生活的改善提供了前所未有的帮助;石油的发现和汽车、火车、轮船的普及则促进了交通事业的发展,扩大了人们活动的范围。

新中国成立后,特别是改革开放以来,政府重视科技的发展,提出“科学技术是第一生产力”。

先后制定了三个科学技术发展的远景规划,如第三个远景规划拟在生物工程、空间技术、信息技术、激光技术等几个最主要的高技术领域有所突破,这对人们的生活产生了重大的影响。

(3)从思想启蒙和思想革命角度来看,欧洲的启蒙运动,中国的戊戌变法、辛亥革命、新文化运动、五四运动、十一届三中全会等都促进了人们思想的解放,对人们思想观念、衣食住行都产生了深远影响。

总之,中国近代社会生活的变化,是工业文明对我国全方位的冲击造成的,实质上体现了西方生活方式、民主自由精神对中国社会的影响,同时也是中国人自己追求自由、民主、富裕的结果,从而引起了中国社会生活方式、价值观念的深刻变化。

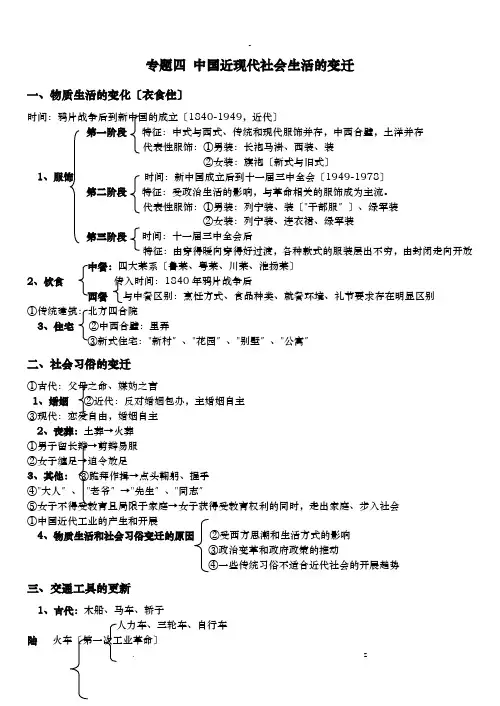

专题四中国近现代社会生活的变迁一、物质生活的变化〔衣食住〕时间:鸦片战争后到新中国的成立〔1840-1949,近代〕第一阶段特征:中式与西式、传统和现代服饰并存,中西合璧,土洋并存代表性服饰:①男装:长袍马褂、西装、装②女装:旗袍〔新式与旧式〕1、服饰时间:新中国成立后到十一届三中全会〔1949-1978〕第二阶段特征:受政治生活的影响,与革命相关的服饰成为主流。

代表性服饰:①男装:列宁装、装〔"干部服〞〕、绿军装②女装:列宁装、连衣裙、绿军装第三阶段时间:十一届三中全会后特征:由穿得暖向穿得好过渡,各种款式的服装层出不穷,由封闭走向开放中餐:四大菜系〔鲁菜、粤菜、川菜、淮扬菜〕2、饮食传入时间:1840年鸦片战争后西餐与中餐区别:烹饪方式、食品种类、就餐环境、礼节要求存在明显区别①传统建筑:北方四合院3、住宅②中西合璧:里弄③新式住宅:"新村〞、"花园〞、"别墅〞、"公寓〞二、社会习俗的变迁①古代:父母之命、媒妁之言1、婚姻②近代:反对婚姻包办,主婚姻自主③现代:恋爱自由,婚姻自主2、丧葬:土葬→火葬①男子留长辫→剪辫易服②女子缠足→迫令放足3、其他:③跪拜作揖→点头鞠躬、握手④"大人〞、"老爷〞→"先生〞、"同志〞⑤女子不得受教育且局限于家庭→女子获得受教育权利的同时,走出家庭、步入社会①中国近代工业的产生和开展4、物质生活和社会习俗变迁的原因②受西方思潮和生活方式的影响③政治变革和政府政策的推动④一些传统习俗不适合近代社会的开展趋势三、交通工具的更新1、古代:木船、马车、轿子人力车、三轮车、自行车陆火车〔第一次工业革命〕2、近代:电车、汽车〔第二次工业革命〕海:轮船〔1865年〕3、近代新式交通工具与传统交通工具的进步之处①牵引动力的变化:由人力、畜力、风力转向机械力〔以蒸汽机、燃机、电力为动力〕;②速度更快;③运力更大;④费用更低廉;⑤更有利于国计民生。

中国近现代社会生活的变迁中国是一个历史悠久的国家,经历了漫长的变革和发展。

近现代社会生活的变迁,是中国社会经济发展和文化变革的真实写照。

本文将从政治、经济、文化等多个方面探讨近现代中国社会生活的变迁。

在政治方面,近现代中国经历了清朝末期的禁足令、太平天国的起义、辛亥革命等一系列政治变革。

清朝末期的禁足令导致了中国社会的闭塞和落后,人民生活在极度压迫和贫困之中。

太平天国的起义掀起了农民反抗封建统治的浪潮,虽然最终失败,但却加速了清朝的灭亡。

辛亥革命推翻了满清统治,建立了中华民国,中国政治走上了现代化的道路。

从封建专制到共和制度的转变,标志着中国政治制度的深刻变革。

在经济方面,近现代中国经历了封建社会向半殖民地经济的转变,再到计划经济时期的探索和改革开放。

清朝末期,中国社会经济衰败,民族工业几乎被西方列强控制,经济发展受到了严重阻碍。

辛亥革命后,中华民国政府试图进行一系列改革,但由于种种原因未能成功,中国经济仍然贫困落后。

新中国成立后,实行了计划经济,经济虽然取得了一定的成就,但总体上仍然不能满足人民日益增长的物质文化需求。

改革开放以来,中国经济腾飞,人民生活水平大幅提升,经济社会发展取得了巨大成就。

在文化方面,近现代中国经历了传统文化向现代文化的转变,从封建礼教到人民大众文化的传播。

封建社会推崇礼俗和儒家思想,文化保守且僵化,人民生活贫困且落后。

辛亥革命后,五四运动激发了人民的民族自豪感和觉醒意识,推动了新文化运动的兴起。

新中国成立后,积极倡导人民大众文化,推动中华民族文化的复兴和传承。

改革开放以来,中国文化走向世界,文化产业蓬勃发展,文化软实力不断提升,人民精神生活丰富多彩。

总的来说,近现代中国社会生活的变迁是一个波澜壮阔的历史过程,是中国社会发展的必然结果。

政治、经济、文化等各个方面的变革交织在一起,共同推动着中国社会朝着现代化的方向前进。

中国人民在这一过程中经历了磨难和困苦,也取得了丰硕的成果和伟大的进步。

中国近代现代社会生活的变迁一、知识梳理(一)近现代以来物质生活和社会习俗的变化自鸦片战争以后,中国社会发生了深刻的变化:经济上自给自足的自然经济开始解体,中国民族资本主义产生和发展,出现工业化的趋势;政治上西方资本主义的君主立宪、民权、平等思想传入,出现民主化的趋势;思想文化方面反对传统儒教,提倡学习西方,出现了科学民主的趋势。

新中国成立后,我们在一步步向现代化迈进,向物质文明、精神文明和政治文明迈进。

随着这些变化,近现代中国的社会生活方面也发生了重大变化。

(1)衣:人们的衣着,基本上反映着一个国家、一个地区的经济面貌和现代化的程度。

辛亥革命前,有不少仁人志士率先奋起剪掉象征清王朝的辫子,表示反对封建专治的决心。

辛亥革命后,南京临时政府颁布了剪辫令,几年里全国男子绝大部分都剪掉了辫子;服饰上的变化是出现中山装和旗袍;同时废除了残害妇女身心健康的缠足陋习。

在新中国改革开放前很长一段时间内,人们都穿着千篇一律的灰色中山装或蓝色解放装,被形容为“蓝(灰)色的海洋”,当时人们买衣服要凭布票。

改革开放后,随着经济的发展,服装样式也逐渐多样化,男装以西服和茄克衫为主,女装式样更多,牛仔服是男女青少年喜爱的款式,最为流行。

展示新颖款式的时装表演会接连不断,日新月异的时装令人目不暇接。

(2)食:饮食习惯具有强烈的民族传承性,也受着自然环境和生产方式的巨大影响和制约。

如南方稻作农业区以稻米为主食,北方旱作农业区则以菽麦粟米为主食。

民国时期的饮食结构有了新的变化。

在一些沿海城市,西餐已逐渐成为时尚的佳肴。

外国传来的卷烟,大量地排挤了中国的旱烟和水烟。

这些现象,使中国的传统食品工业发生了变化。

但在广大的农村,贫苦农民仍旧是吃糠咽菜,西方食品在那里根本没有市场。

20世纪50年代末~60年代,国家对城镇居民实行粮食定量供应。

随着经济的发展,尤其是改革开放以来,绝大部分人的饮食结构正在发生变化。

主要是饮食多样化,主食的比例逐渐下降,副食和果品的比例逐渐增加。

中国近代社会生活

一、单选题选择

1.睁眼看世界,寻求革新救国思想,魏源在下图所示著作中提出的思想主张是

A驱除鞑虏,恢复中华B师夷长技以制夷

C物竞天择,适者生存D师夷长技以自强

2.上图是某校八年级3班陈平同学作的一幅名为“艰苦挣扎”的漫画。

漫画想要表达的是A封建社会自然经济的艰难发展

B中国革命的曲折发展经历

C民主资本主义的曲折发展

D清朝由关闭到开放的历程

4.《申报》曾刊登如下公告:“凡未去辫者,于令到之日,限20日一律减除净尽,有不尊者以法论”。

该公告颁布的时代背景是

A维新派倡导改革社会习俗

B中华民国临时政府车成立

C新文化运动宣传民主科学

D洋务运动解放人们思想

5.右图中的老者一生创办了20多个企业,曾被誉为“中国轻纺工业第一人”,又被称为“状元资本家”。

此人是

A张謇

B李鸿章

C陈启元

D张之洞

6.下表反映了辛亥革命前后中国人礼节、称呼的变化。

这一变化主要反映了

A共和思想的传播

B科学精神的深化

C等级制度的强化

D平等观念的践行

7.1926年,中国的“红三角”牌纯碱在美国费城举办的万国博览会上获金质奖章。

与这一成就有关的科学家是

A詹天佑B侯德榜C钱学森D邓稼先

8.凭着“天底下的路都是从无到有走出来的”这一信念,在没有一个外国人参加的情况下,他带领他的团队,经过六年的潜心研究,研制出中国第一颗原子弹。

他是

A钱学森B杨振宇C王金昌D邓稼先

9.下列图片直接展示了新中国成立以来的

A外交成就B国防建设C航天事业D医疗技术

10.从无人飞船到宅人飞船升入太空,现代中国人变传说为现实。

我国第一艘无人飞船是

A“东方红1号”B“神舟一号”C“神舟五号”D“神舟六号”

二、非选择题

11.阅读材料,回答问题

材料:《马关条约》签订后,外国人纷纷在中国开办厂矿,利用中国廉价的劳力和原料,直接剥削中国人民。

在此情况下,1899年5月,坐落在江苏南通的大生纱厂建成投产了,这件事成为轰动一时的新闻,因为纱厂的主人。

,是五年前夺魁的状元张謇。

一个状元竟然“舍本逐末“,在这历史上还未曾有过,在张謇的经营下,大生纱厂不断发展,尤其是第一次世界大战期间,纱厂发展更加迅速。

但好景不长,大战结束后,帝国主义加强对中国倾销棉花

和棉制品,大生纱厂被迫削价销售,逐渐收不抵支,负债累累,最后被吞并。

(1)依据材料分析张謇。