我国社会保障支出(1990-2012)

- 格式:xls

- 大小:25.50 KB

- 文档页数:2

Vol.33No.7Jul.2012第33卷第7期2012年7月赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版)Journal of Chifeng University (Soc.Sci )一国的社会保障水平对其居民的消费行为影响颇大。

如果一个地区乃至一个国家的社会保障水平较高,则该地区或该国居民的消费倾向会相对较高,消费的增长也会更快,反之则较慢。

社会保障水平与居民消费之间的这种正向关系,是由于完善的社会保障体系发挥了安全网和社会稳定器的作用,降低了个人和家庭在未来所面临的诸多不确定性风险,从而减少了居民用于一般性消费的谨慎性储蓄,同时,社会保障收入还是家庭收入的一个重要部分。

因此,从长期来看,完善的社会保障体系的建立,社会保障水平的提高可以拉升居民消费。

一、国内相关研究综述和西方理论界相比,我国对消费需求问题的研究起步较晚,至今没有形成成熟的理论体系,尤其是对社会保障水平影响消费需求问题的研究。

但是,国内学者仍然在借鉴西方消费理论的基础上,结合我国实际情况对该问题进行了一些有益探讨,也提出了不少观点和建议,如李昊、高新宇、张国海(2011)在消费理论基础上,应用计量经济学方法,通过实证分析研究我国养老保险制度对于居民消费能力的作用,并基于老龄化社会的现状,提出了扩大基本养老保险的覆盖面,减少居民防范性储蓄,以便增加居民即期消费量[1],提高我国居民消费水平,促进我国经济的持续发展等主张。

张雷(2011)运用定量分析检验我国社会保障水平地区差异与居民消费水平的相关性,说明完善社会保障体系对扩大内需、增强居民消费能力和消费信心具有重要的引致效应。

魏景(2009)将我国社会保障制度的实施情况量化为社会保障率和社会保障强度两个具体指标,通过具体的计量模型检验了两指标的合理性后,衡量了这两个指标对我国居民消费水平的影响情况,认为中国的社会保障制度可通过影响居民对未来收入的预期进一步影响其当期消费。

是否社会保障支出水平的提高就可以解决消费需求不足的问题?对这一疑问,还不能从现有的研究中找到满意答案,需要进行深入的理论思考,也需要结合动态的时势发展进行实证研究[2]。

社会保障支出与GDP之间的关系研究作者:王继张波来源:《商情》2016年第43期【摘要】社会保障是我国经济发展的推进器、社会发展的稳定器和社会公平的平衡器。

改革开放以来,我国不断加大社会保障财政投入,对保障国民基本生活、维护社会稳定和存进经济发展起到了重要作用。

我国社会保障的支出增幅随着经济增长逐渐加大,社会保障支出与经济增长的关系一直是社保问题争论焦点。

本文采用1993年至2012年的数据,运用计量经济学方法研究社会保障性支出和GDP增长的相互效应,结果表明两者存在双向的因果关系,并据此提出了相关建议。

【关键词】社会保障支出;GDP;回归分析1 绪论近年来,随着世界经济的发展,我国由于社会保障水平的不断提高,社会保障本身的目标即保障贫困者、失业者和老年人基本生活的目标基本得到实现,但是社会保障的外部效应引发的问题越来越严重,受到越来越多专家学者的重视。

一些福利社会保障支出在一些国家出现了负的经济效应,例如瑞典、英国但是,一些国家的社会保障支出对经济增长就有推动作用,例如智利、新加坡等国。

因此,关于社会保障支出与经济增长之间的关系,一直很受到政府和经济学界的高度重视,本文将从理论到实证研究社保支出对宏观经济的影响,并提出相关政策建议。

2 我国社会保障支出现状分析2.1社会保障的内容社会保障的内容主要包括:社会保险,是指国家通过立法建立的一种社会保障制度,目的是使劳动者因年老、失业、患病、工伤、生育而减少或丧失劳动收入时,能从社会获得经济补偿和物质帮助,保障基本生活。

社会救济,是指国家和社会对生活在贫困线以下的低收入者或者遭受灾害的生活困难者提供无偿物质帮助的一种社会保障制度。

社会福利,是指国家为改善和提高全体社会成员的物质生活和精神生活所提供的福利津贴、福利设施和社会服务的总称。

社会互助,是指在政府鼓励和支持下,社会团体和社会成员自愿组织和参与的扶弱济困活动。

2.2我国社会保障支出现状分析改革开放以来,我国经济建设取得了巨大的成就。

浅析我国社会保障制度的建立和存在问题作者:李岩来源:《沿海企业与科技》2007年第11期[摘要]完善的社会保障制度是建立社会主义市场经济体制的前提和保证。

我国社会保障制度还存在一定的问题应在不断完善的基础上尽快建立健全一套完备的社会保障法律制度。

[关键词]社会保障制度;演变过程;存在问题[作者简介] 李岩,河南省轻工业学校人事部,河南郑州,450006[中图分类号]D632.1[文献标识码]A[文章编号]1007-7723(2007)11-0056-0002“社会保障”系由英语中“social security”一词翻译而来的,亦可译为“社会安全”。

社会保障制度,是指国家为了保持经济发展和社会稳定,对公民在年老、疾病、伤残、失业、遭遇灾害、面临生活困难的情况下,由政府和社会依法给予物质帮助,以保障公民的基本生活需要的制度。

我国社会保障制度的演变经历了三个阶段:一是创建阶段(1949~1957)。

这一阶段,国家颁布了《中华人民共和国劳动保险条例》《国家机关工作人员退休处理暂行办法》等一系列文件,一个以社会保险为核心包括社会救济、社会优抚、社会安置在内的全面的社会保障制度已经初步建立。

二是调整阶段(1958~1978)。

这一阶段,政府为了适应形势发展的需要,陆续颁布了大量有关社会保障的政策法规,如《关于工人、职员退休处理的暂行规定》《关于精简职工安置办法的暂行规定》等。

但是由于受“文化大革命”的影响,社会保障体系未能得到很好的调整和完善,某些方面甚至有所退步。

三是改革创新阶段(1979年以来)。

这一阶段的主要工作是针对我国传统的社会保障制度的不足和弊端进行改革探索,以适应我国逐步实现的计划经济向市场经济体制转轨的需要。

随着经济体制改革的不断深入,传统社会保障制度的弱点和不足越发凸显,越来越不适应改革后出现的经济主体多元化、劳动力市场化的局面,也难以应对失业下岗和人口老龄化等新旧问题。

1985年9月《中共中央关于制定国民经济和社会发展第七个五年计划的建议》第一次明确提出了“社会保障”概念。

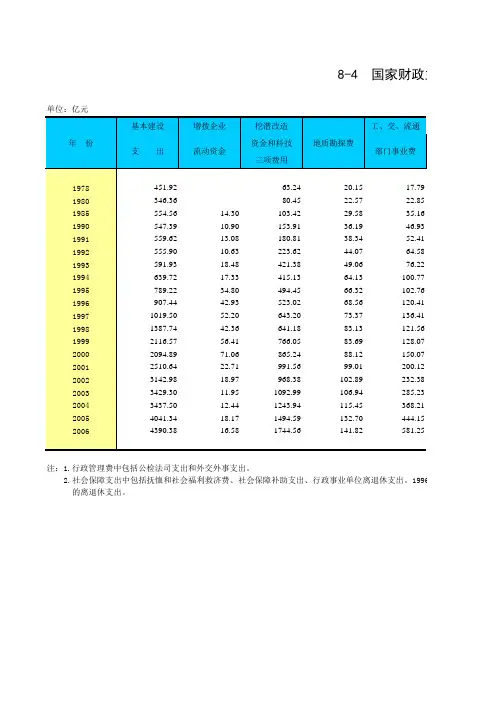

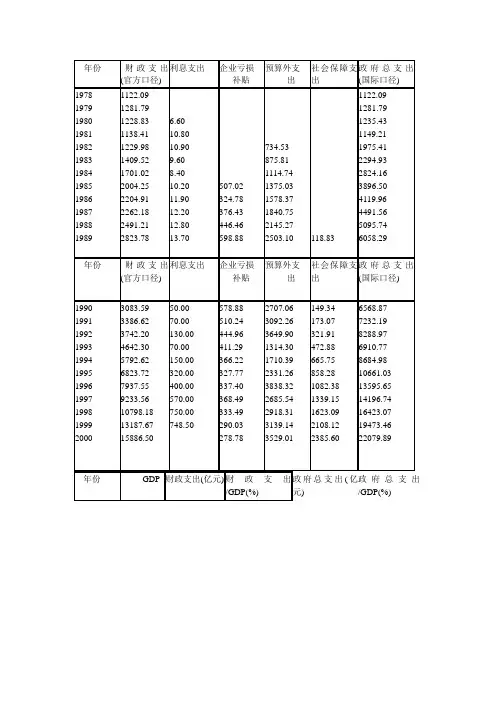

我国改革开放后财政支出变化特征

∙ 1978年以来中国政府规模变化的趋势

由1978年的30.96%逐步下降到1995年的11.87%,之后回升至2000年的18.01%; 由1978年的30.96%逐步下降到1995年的18.54%,之后回升至2000年的25.04%。

∙ 上述趋势表明

在市场化进程中,传统的在国家财政范围内履行的政府职能逐步削弱;

在原有的国家财政范围之外的新的政府职能,如社会保障职能、社区建设职能等得到很大加强。

∙ 衡量财政支出增长的指标:

∙ 1、财政支出增长率: 2、财政支出增长的弹性系数:

3、财政支出增长边际倾向:

中国财政支出增长弹性和增长边际倾向

1

n 1

n n 1

n G G G G G (%)G ----=∆=

∆(%)

(%)

GDP G Eg ∆∆=

GDP

G

MGP ∆∆=。