中国两种土壤分类系统之比较解读

- 格式:doc

- 大小:35.00 KB

- 文档页数:4

中国土壤系统分类相关标准和方法土壤是地球表层的重要自然资源,对于农业生产、环境保护和生态系统的健康发展起着至关重要的作用。

中国土壤系统分类相关标准和方法旨在对中国的土壤进行科学分类和管理,以提高土壤资源的利用效率和保护水平。

在中国,土壤系统分类的标准和方法主要参考国际上通用的土壤分类系统,并结合中国本土的土壤特点和需求进行适度的修订。

国家标准《土壤分类与分级》(GB/T 17296-2009)是中国土壤系统分类的基本依据,它主要根据土壤的成因、发育、性质和利用等特征进行分类,并分为不同的等级和层次。

根据这个标准,中国土壤系统分类主要包括一级分类、二级分类和三级分类。

一级分类主要是根据土壤发育历史和成因进行划分,如岩性土壤、沉积土壤和母质土壤等。

二级分类是在一级分类的基础上,根据土壤的厚度、质地、组成和颜色等特征进行划分,如砂质土壤、壤土和红黄土等。

三级分类是在二级分类的基础上,根据土壤的肥力、湿度、酸碱性和有机质含量等特征进行划分,如肥沃土壤、干燥土壤和偏酸性土壤等。

为了实现土壤系统分类的准确性和科学性,中国还采用了一系列的土壤调查和监测方法。

土壤调查是通过野外观测、采样和实验室分析等手段获取土壤相关信息的过程,可以获取土壤的物理性质、化学性质和生物学性质等数据。

土壤监测则是通过定期采集土壤样品,对土壤中的营养元素和重金属等指标进行分析,以评估土壤的质量和污染状况。

除了土壤调查和监测,中国还注重土壤保护和修复工作。

土壤保护包括采取措施预防和减轻土壤退化、侵蚀和污染等现象,如植被恢复、水土保持和科学施肥等。

土壤修复则是针对已经受损的土壤进行治理和修复,常见的修复方法包括植物修复、化学修复和物理修复等。

综上所述,中国土壤系统分类相关标准和方法的制定和实施对于保护和管理土壤资源具有重要意义。

通过科学的分类和准确的监测,可以促进土壤资源的可持续利用和生态环境的良性循环,为农业生产、人类健康和可持续发展作出贡献。

土壤类型特征20世纪50年代初到80年代末,苏联的土壤发生学分类对我国土壤学发展影响很深,不足之处是缺乏定量标准。

从2世纪60年代兴起、70年代广为应用的土壤系统分类成为当今世界土壤分类的主流。

中国土壤系统分类以诊断层和诊断特性为基础,是一个定量化、标准化和国际化的分类,该系统分类把中国土壤划分出14个土纲:有机土、人为土、灰土、火山灰土、铁铝变性土、干旱土、盐成土、潜育土、均腐土、富铁土、淋溶土、雏形土和新成土。

一、有机土1.土纲定义与成土环境有机土是在地面积水或长期土壤水分饱和,生长水生植物的条件下,以泥炭化成土过程为主,富含有机质的土壤,相当于土壤发生分类中的有机水成土,全球地势低洼地区都有分布。

有机土虽属非地带性土壤,但也有其特殊的成土环境。

首先是只要有潮湿潴水低地,无论寒带或温带都可发育有机土。

我,国有机土集中分布于东北的大小兴安岭、长白山地,青藏高原的江河源区,川西北的若尔盖盆地及祁连山地和巴颜喀拉山地。

通常所在地形为相对低洼、地表潴水,或具有不透水的冻土层的高寒滩地坡麓,河流宽谷低阶地,山麓潜水渗溢地段,湖滨平地,古冰碛洼地。

地下水位高,地表积水,多数地区为高寒沼泽化草甸,生长耐寒湿,中生、多年生,或混生湿生多年生草本植物,生长茂密,覆盖度80%~95%以上。

有机土发育地区年平均气温-2~-5℃,土壤冻结时间较长,年降水量400~600mm,蒸发量小,湿度大。

2.成土过程包括泥炭积累过程和潜育化过程。

(1)泥炭积累过程。

有机土发育于潮湿环境中,植物生长繁茂,覆盖度大,根系发达,入土深,每年有大量有机残体补给土壤,在长期低温和季节性冻结过湿条件下,增强了厌氧还原过程的作用土壤中几乎缺少纤维分解细菌,使不同时期产生的有机残体以未分解、半分解和部分腐殖化形式积累于土体表层,形成暗色调的泥炭层。

有机质含量200~500g/kg,泥炭层厚50~200cm。

(2)潜育化过程。

有机土As层之下,长期渍水处于厌氧环境,土壤中高价铁、锰的氧化物还原为低价形态,溶解度较大,可随水在土壤中移动并参与某些次生矿物的形成,生成蓝铁矿[Fe3(PO4)4·2H2O],硫铁矿(FeS2)、菱铁矿(FeCO3)、菱锰矿(MnCO3)等,土壤由黄棕转变为青灰,蓝灰、灰黑色,称潜育层。

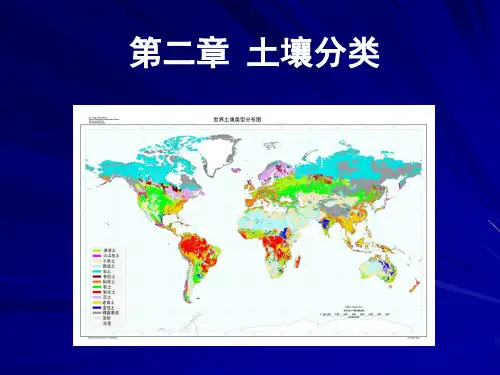

4 土壤分类简介对于自然客体的分类是知识系统化的体现,其目的在于使人类能够更科学地认识自然客体的性质及各种自然客体之间的关系,并满足实践的需要。

土壤分类是将自然界的各种土壤按照其基本性质、形成条件、形成过程等的相似性与差异性加以区分和归纳,组织成一定的分类系统,并给各种土壤类型命名的方法。

土壤分类的主要目的是满足人类对土地利用的需要。

人类对于土壤分类的尝试,可以追溯到遥远的古代。

早在3000年前,中国古籍《禹贡》和《管子·地员篇》中就有根据土壤颜色和性质对土壤种类划分和命名的记载。

在近150年来,随着土壤分析资料的大量积累和人们认识水平的提高,产生了比较科学的分类方法,但目前国际上还没有统一的土壤分类方案。

我国较为习用的土壤分类以《中国土壤》第二版(1987)上的分类系统为代表,分类的基本依据是成土条件、成土过程和土壤属性三者的综合。

该分类系统由土类、亚类、土属、土种和变种五级组成,以土类和土种两级为主。

在土类以上,根据土类的共性归纳为上纲(表9-6)。

土纲是根据成土过程的共同特点及土壤性质上的某些共性划分的。

如铁铝土是以共同具有富铝化过程,富含游离铁、铝成分为其共同特点,由此构成该土纲内各土类之间的共同联系。

在全国共分为10个土纲。

土类是在一定的生物、气候、水文等自然条件下和耕作制度等社会条件下形成的,具有独特的形成过程和剖面形态,不同土类之间在性质上有质的差别。

例如红壤形成于亚热带常绿阔叶林下,具有富铝化过程和生物累积作用,土壤呈酸性反应,盐基不饱和,粘土矿物以高岭石为主。

土壤中富含氧化铁,使全剖面多呈红色。

上述特点使之与热带雨林、季雨林下发育的砖红壤和热带、亚热带山地上发育的黄壤部有质的差别。

在全国共分为46个土类。

亚类是在土类范围内土类之间的过渡类型,根据主导成土过程以外的另一个次要的或者新的成上过程划分。

它的土壤发生特征和土壤利用改良方向比土类更为一致。

例如,褐土的主导成土过程是残积粘化过程;如果淋溶过程较强,属于淋溶褐土亚类;如果淋溶过程微弱并伴有钙积过程,属于石灰性褐土亚类;如果剖面下部受潜水影响存在铁、锰物质的氧化-还原过程,属于潮褐土亚类。

我国土壤类型分类体系

红壤是我国南方地区常见的土壤类型,其呈红色或棕红色,富

含铁、铝等氧化物,适宜于茶叶、甘蔗、柑橘等作物的生长。

黄壤

则主要分布在黄土高原地区,土壤呈黄色或黄棕色,贫瘠但肥沃,

适宜于小麦、玉米等作物的种植。

棕壤分布在黄淮海平原和长江中

下游地区,土壤呈深褐色,富含有机质和养分,适宜于水稻、小麦

等作物的种植。

黄棕土分布在我国南方地区,土壤呈黄色或黄棕色,适宜于水稻、棉花等作物的种植。

黑土主要分布在东北地区,土壤呈黑色,

肥沃适宜于大豆、玉米等作物的种植。

白土则分布在西南地区,土

壤呈白色或灰白色,贫瘠但适宜于茶叶、橡胶等作物的生长。

盐渍

土主要分布在西北地区,土壤富含盐分,适宜于盐碱地的改良和利用。

沙土、砂壤和泥土则分别以其砂粒、砂粒和泥粒的含量为特征,分布在不同的地区并适宜于不同的作物种植。

我国土壤类型分类体系的建立,有助于科学地认识和利用土壤

资源,为农业生产、生态环境保护等提供了重要的理论指导和技术

支持。

在未来,我们需要进一步完善土壤类型分类体系,加强土壤

资源的保护和合理利用,促进农业的持续发展和生态环境的改善。

土 壤 (Soils), 2014, 46(4): 761–765①基金项目:国家科技基础性工作专项(2012FY112100、2008FY110600)资助。

作者简介:张凤荣(1957—),男,河北沧州人,教授,主要研究方向为土壤地理、土地资源评价和利用规划。

E-mail: frzhang@ ②北京市农业区划办公室,农业局,农林科学院. 北京土壤(内部资料). 1984对全国第二次土壤普查中土类、亚类划分及其调查制图的辨析①张凤荣1,王秀丽1,梁小宏2,孔祥斌1,张青璞1,杨黎芳2(1 中国农业大学资源与环境学院,北京 100193;2 天津农学院,天津 300384)摘 要:按照中国发生分类对新采集的68个北京市山区的土壤剖面进行了分类命名,并与剖面点所在土壤普查图上的分类名称进行比较,结果是只有18个剖面的分类名称一致。

造成分类名称不一致的原因:①发生分类以区域典型土壤剖面分类命名,而区域内很多土壤不同于典型土壤剖面;②发生分类往往以现代生物气候带为主要分类标准命名区域土壤,而不是根据土壤性质;③分类不一致的最大原因可能是制图精度不够。

研究认为,土壤分类必须依据土壤性质本身,而不是土壤形成因素;采取野外单土壤性质调查制图,室内叠加单土壤性质图形成多属性图斑,根据分类系统对它们进行综合分类,以提高分类制图精度。

关键词:土壤普查;土壤分类;分类标准;土壤图;对比 中图分类号:S155; S159全国第二次土壤普查(以下简称土壤普查)是国家“六五”重点科学技术发展规划所列第一项“全国自然资源调查与农业区划”研究的重要组成内容。

国务院为此发布了国发[1979]111号文件,批转了“农业部关于开展全国第二次土壤普查工作方案”。

自1979年开始,在土壤普查办公室统一组织和部署下,在各级政府的领导和支持下,全国大约8万农业科技人员历经16年的勤奋工作,完成了历史上第二次全国土壤普查,形成了《中国土壤》[1]、《中国土壤普查技术》[2]、《中国土壤普查数据》[3]等成果。

我国土壤分类系统随着我国农业和工业的不断发展,土壤资源的保护和合理利用变得日益重要。

我国土壤分类系统作为土壤资源管理的重要工具,对于科学评价土壤的特性和功能,指导土壤资源的保护和合理利用具有重要意义。

本文将介绍我国土壤分类系统的基本原理和依据。

一、我国土壤分类系统的基本原则1.地域特征原则我国幅员辽阔,地形地貌多样,气候类型繁多。

为了反映不同地域的土壤特点,我国土壤分类系统注重反映地域特征。

2.土地利用需求原则我国人口众多,农业用地、工业用地以及居住用地的需求十分迫切。

土壤分类系统要注重土壤功能和土地利用的需要,为土地资源的合理利用提供科学依据。

3.土壤形成过程原则土壤分类系统要根据土壤的形成过程和特点,将其划分为不同的类型,以便科学评价和合理利用土壤资源。

4.农业生产需求原则我国农业生产对土壤要求严苛,不同类型的土壤对于不同作物的适宜程度不同。

土壤分类系统要考虑农业生产的需求,为农业生产提供科学依据。

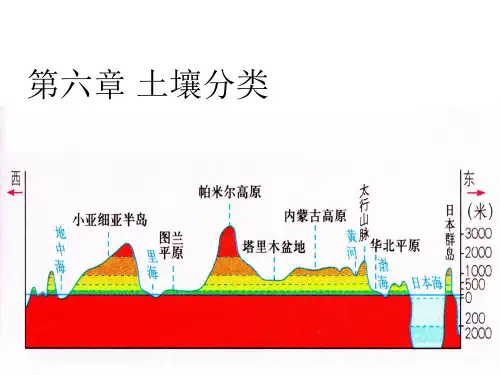

二、我国土壤系统分类依据1. 地域特征我国幅员辽阔,地形地貌复杂多样,气候类型繁多,这些地域特征对土壤的形成和发育产生了重要影响。

根据地形地貌、气候类型和植被类型的差异,我国土壤系统将土壤划分为不同的类型,包括高原土壤、丘陵土壤、平原土壤、盆地土壤等。

2. 土壤形成过程土壤形成过程是土壤分类的重要依据之一。

土壤分类根据土壤形成过程的不同将土壤划分为不同类型,包括风化土壤、溶解残积土壤、沉积土壤、红黄土、盐渍土壤等。

3. 土地利用需求土地利用需求是土壤分类的重要依据之一。

根据土地利用的需要,将土壤划分为不同类型,包括农业用地土壤、工业用地土壤、居住用地土壤等。

4. 土壤功能和特性土壤功能和特性是土壤分类的重要依据之一。

根据土壤的功能和特性,将土壤划分为不同类型,包括保肥土壤、保水土壤、通风透气土壤、保肥土壤等。

5. 农业生产需求农业生产需求是土壤分类的重要依据之一。

不同类型的土壤对于不同作物的适宜程度不同,根据农业生产的需求,将土壤划分为不同类型,包括适宜作物土壤、不适宜作物土壤等。

中国现行土壤分类等级中国土壤分类是根据土壤的性质和特征进行划分的一种分类体系,主要分为三级和六级分类。

下面将详细介绍中国现行的土壤分类等级。

中国土壤分类在20世纪50年代初开始建立,目前采用的土壤分类系统是根据1978年修订的《中国土壤分类系统》进行的。

该分类系统主要基于土壤的成因、性质和用途,是一个较为综合全面的分类等级。

中国土壤分类分为三级分类和六级分类。

三级分类主要侧重于土壤的性质和特征,一级为大类,二级为次级,三级为小类。

六级分类在三级分类的基础上进一步细化,一级为大类,二级为次级,三级为小类,四级为亚类,五级为常用含义组,六级为特定含义组。

下面将分别介绍三级分类和六级分类的具体内容。

一、三级分类:1.一级分类:主要分为12个土壤大类,包括黄壤、红壤、黄棕壤、黑土、褐土、林土、沼泽土、盐渍土、草地土、荒漠土、亚麻土、沙质土。

2.二级分类:根据土壤的其他特征和性质对一级大类进行细分,一共分为62个次级分类。

3.三级分类:在二级分类的基础上根据土壤的更加具体的特征和性质进行细分,一共分为242个小类。

二、六级分类:1.一级分类:与三级分类一致,主要分为12个土壤大类。

2.二级分类:与三级分类一致,一共分为62个次级分类。

3.三级分类:与三级分类一致,一共分为242个小类。

4.四级分类:在三级分类的基础上进一步细化,主要根据土壤的特性和用途进行划分,一共分为879个亚类。

5.五级分类:根据土壤的常用含义进行分组,方便使用者对土壤的理解和应用。

常用含义组共有198组,如砖红色、黄棕色、灰褐色等。

6.六级分类:根据土壤的特定含义进行分组,主要是为了满足一些特定需求,比如耕地土壤、水稻土壤、园地土壤等。

以上就是中国现行土壤分类等级的具体内容。

该分类体系主要基于土壤的性质、特征和用途进行划分,对于土壤资源的科学管理和保护具有重要意义。

通过这个分类系统,人们可以更好地了解土壤的性质和特点,为农业生产、环境保护等领域的决策和规划提供科学依据。

中国土壤系统分类相关标准和方法中国土壤系统分类是指根据土壤的形成过程、性质特征和功能,将土壤划分为不同的类型,以便于土壤研究和土壤资源的合理利用。

土壤系统分类的目的主要是为了更好地了解土壤的性质和功能,为土壤科学的发展和土壤资源的保护和利用提供科学依据。

中国土壤系统分类的标准和方法主要包括土壤形成过程分类、土壤性质和功能分类、土壤类群划分和命名等方面。

1. 土壤形成过程分类土壤形成过程分类是根据土壤的形成过程和发育时期的差异来进行分类的。

主要包括准稳定土壤、发育土壤和黄漠区土壤。

准稳定土壤主要指具有初步发育特征的土壤,发育程度较低;发育土壤主要指经过了一定发育时期,形态和结构发育较完善的土壤;黄漠区土壤主要指特殊环境条件下形成的土壤,如沙地和沙丘地区的土壤。

2. 土壤性质和功能分类土壤性质和功能分类是根据土壤的物理、化学和生物性质以及土壤的功能特点来进行分类的。

主要包括有机质含量、土壤酸碱性、养分含量、保水性和保肥性等方面。

例如,根据土壤中有机质含量的不同,可以将土壤分类为有机质贫瘠土壤、有机质中等土壤和有机质丰富土壤;根据土壤酸碱性的不同,可以将土壤分为酸性土壤、中性土壤和碱性土壤等。

3. 土壤类群划分和命名土壤类群是土壤系统分类的最小单位,是根据土壤性质和功能特点进行划分的。

常见的土壤类群有红壤、黄壤、土壤、黄褐土、砂土、粘土、沙壤土、黏壤土等。

中国的土壤类群划分和命名主要是根据土壤形态特征、土壤理化性质和土壤功能进行的分类,以保证土壤类群的科学性和实用性。

为了准确划分土壤类群,中国土壤学会制定了相关的标准和方法,包括土壤物理性质测试、土壤化学性质测试和土壤生物性质测试等。

例如,对于土壤物理性质测试,可以通过测定土壤质地、密度、孔隙度等指标来确定土壤的类群;对于土壤化学性质测试,可以通过测定土壤的pH值、有机质含量、养分含量等指标来划分土壤的类群;对于土壤生物性质测试,可以通过测定土壤微生物数量、土壤酶活性等指标来确定土壤的类群。

我国土壤发生学分类和系统分类之间的参比研究作者:谢红虹来源:《赤峰学院学报·自然科学版》 2014年第12期谢红虹(广东石油化工学院高州师范学院,广东茂名 525000)摘要:土壤发生学分类在我国历史久远,而土壤系统分类则是该学科发展的新趋势,为了把相关的发生学分类所积累下来的土壤资料更好的加以利用,本文对两种分类系统进行了简单的参比.关键词:土壤;发生学分类;土壤系统分类;参比中图分类号:S155 文献标识码:A 文章编号:1673-260X(2014)06-0040-021 我国土壤分类发展的主要阶段1.1 古代朴素的土壤分类阶段我国的国土面积大,气候和自然条件都比较复杂,由于地区差异等原因,造成了土壤种类较多,早在公元前二、三世纪的《禹贡》中按土色、质地和水文等,将九州土壤分为白壤、黑坟、赤埴、涂泥等.而在《管子·地员篇》中则根据土色、结构、空隙、质地等肥力条件,并结合其他的多种自然条件,将九州土壤分为18类,每类又分为5级,这也就是常说的“九州之土凡九十物”.此为我国古代朴素的土壤分类阶段.1.2 我国近代的土壤发生学分类阶段我国近代土壤分类起步要比欧、美等西方国家晚.从20世纪30年代开始,在美国土壤学家梭颇(J.Thorp)指导下,引进当时美国的马伯特土壤分类,因此我国近代受美国早期土壤分类影响较深,宋达泉(1950)在《中国土壤分类标准的商榷》中列举的中国土壤分类仍属美国马伯特土壤分类.而在1954-1958年,我国在学习苏联土壤科学体系的基础上,创建和发展了自己的土壤科学体系,并分别于1958-1961年、1978-1985年在全国进行了第一次和第二次的土壤普查,最终确立《中国土壤分类系统》,此为我国近代土壤发生学分类阶段.1.3 定量化的土壤系统分类阶段为了满足农业和科学技术快速发展的需要,并适应国际土壤分类发展的新趋势,与国际土壤科学接轨,我国在1984年开始对我国现行的土壤系统进行改革.经过多次的研究、讨论、修订和补充,先后提出了《中国土壤系统分类》和《中国土壤系统分类检索》,使得我国土壤分类学发展步入了定量化分类的崭新阶段.2 对我国土壤发生学分类和系统分类进行参比的意义两种不同的分类方式,代表我国土壤分类发展的不同阶段,但是由于发生学分类经历的时间较长,在我国土壤分类史上占据了重要的地位,影响甚远,另外,我国目前已有资料,也都是通过长期土壤发生学分类体系联系实践而得到的.而在我国土壤发生学分类长达半个世纪的发展历程中,在第一次、第二次全国土壤普查基础上拟定的《中国土壤分类暂行草案》(1978)和《中国土壤分类系统》(1992),不但丰富了土壤发生学分类,并吸取了土壤系统分类的一些内容.因此,通过参比,可以把相关的在发生学分类基础上积累下来的土壤资料加以利用.此外,当前我国土壤的分类存在着定量的系统分类和定性为主的发生学分类并存的现状;而国外的情况与我国有所差异,国际土壤分类的趋势是把诊断层与诊断特性作为基础的途径,并且在21世纪很有可能形成一个为各国土壤学家所普遍接受的统一土壤分类.在此趋势下,把我国的发生学分类和系统分类进行参比,有着极其深远的意义.3 土壤发生学分类与系统分类之间的简单参比由于土壤发生学分类与土壤系统分类的依据是不一样的,这也就导致了这两个分类系统很难简单的放在一起进行比较,只可做近似的参比.3.1 两种分类系统的依据参比我国土壤发生学分类着重分析土壤和成土因素以及当地的地理景观间的各种相互关系.总之,土壤发生学的分类是绝对按照发生学的原则来进行的,同时以属性作为土壤分类的基础.而我国土壤系统分类所依据的指标是可直接感知和定量测量的土壤属性,是以诊断层和诊断特性为基础系统化、定量化的进行土壤类型的划分.3.2 两种分类系统的分类单元参比我国土壤发生学分类从上而下共设立了土纲、亚纲、土类、亚类、土属、土种和变种.其中,对那些具有共性的土类统称为土纲,亚纲是对土纲范围内土壤群体的续分,土类是高级分类的基本单元,亚类是土类的续分,土属是承上启下的意义单元,土种是是基层单元,变种是土种范围内的变化.而我国土壤系统分类从上而下共设土纲、亚纲、土类、亚类、土族和土系.其中,土纲是根据主要成土过程所产生的性质或影响主要成土过程的性质划分,亚纲是根据现代成土过程的控制因素所反映的性质划分,土类是根据反映主要成土过程强度或次要控制因素的表现性质划分,亚类是土类划分的辅助级别,土族是土壤系统分类的基层分类单元.3.3 两种分类系统的命名方式参比我国土壤分类系统采用连续命名与分段命名相结合的方法,土纲和亚纲为一段,以土纲命名为基本词根,加形容词或副词前缀构成亚纲名称,即亚纲名称为连续命名.土类和亚类以下又分一段,以土类名称为基础词根,加形容词或副词前缀构成亚类,以及土属,土种和变种.例如:土类黑钙土,前缀亚类为淋溶黑钙土,土种为厚层淋溶黑钙土,变种为壤质厚层淋溶黑钙土,即壤质(变种)厚层(土种)淋溶(亚类)黑钙土(土类).而系统分类的名称是以土纲为基础,其前叠加反映亚纲、土类和亚类性状的术语,就分别构成了亚纲、土纲和亚类的名称.各级类别名称均选用反映诊断层和诊断特性的名称,部分选有发生意义的性质或诊断现象名称,复合在两个亚类形容词之间加“-”.命名中亚纲、土类和亚类一级中有代表性的类型,分别称为正常、简育和普通以区别.土族命名采用土壤亚类名称前冠以土族主要分异特性的连续命名法.4 结语4.1 在对我国土壤地理发生学分类和系统分类进行参比的时候一定要注意如下几点:一是要把握特点,发生学分类中相对稳定的是土类,有部分没有土纲和亚纲,因此在实际操作中要以系统分类中的亚纲和土类进行参比;二是要占有充分的土壤资料,本文只是把两种分类系统进行了简单的参比,如果要进行更多的、更详细的参比,就需要占有更多准确翔实的资料;三是要选择典型土壤,两种分类系统中的土纲加起来就有26个,如果到了亚纲或亚类的话,数量就会更多,不可能对全部类型进行参比,所以要选择典型的土壤类型进行参比.4.2 我国两种分类系统并存的局面可能还会沿续相当长的一段时间,在这段时间内,我们不能完全去否定发生学分类,因为系统分类在我国目前仍处于发展之中;除了进行国内两种分类系统的参比之外,我们也可以与国际上其他国家的分类系统进行参比,让我们的土壤分类方法与世界接轨,并争取早日走在世界前列.参考文献:〔1〕李天杰,等.土壤地理学(第三版)[M].北京:高等教育出版社,2009-6.〔2〕李立平,等.中国土壤分类体系的发展[J].塔里木农垦大学学报,2001-6.〔3〕徐咏文,等.浅析中国土壤分类的发生与现状[J].安徽农业科学,2005-10.〔4〕中国科学院南京土壤研究所土壤系统分类课题组,中国土壤系统分类课题研究协作组著.中国土壤系统分类检索(第三版)[M].北京:中国科学技术大学出版社,2001.〔5〕Zhang H T,Zhou Y,Birnie R V,Sibbald A,Ren Y.Analysis and Design of Soils and Terrain Digital Database (SOTER) Management System Based on Object-Oriented Method. Pedosphere.2003.。

中澳岩土工程勘察规范中土的分类对比分析岩土工程勘察是土木工程中的重要分支,包括地下隧道、地铁、桥梁、建筑等工程。

在进行岩土工程勘察时,需要对土壤的性质进行分类,以便有效地预测土壤的工程行为。

中澳两国分别制定了土壤分类标准,本文将对这两个国家的土壤分类进行对比分析。

中华人民共和国《岩土工程勘察规范》将土壤分为6大类,分别为岩石、粉砂土、砂土、粘性土、有机土和人工填土。

1. 岩石岩石是一种矿物质固体,通常由矿物和岩石碎屑组成。

岩石是岩土工程中的重要组成部分,可以用于建筑基础、岩石挡墙、隧道透水和透气等。

2. 粉砂土粉砂土是一种颗粒较小的重砂质土壤,颗粒之间的间隙较小,容易受水力压缩,易产生稳定性问题。

在岩土工程中,粉砂土主要用于防止水的渗透和反渗透。

砂土是一种大颗粒的土壤,颗粒之间的间隙较大,通常用于建筑填方和路基填方。

由于砂土的稳定性较好,常常用于坡面和堤坝。

4. 粘性土粘性土是一种颗粒小,粘度大的土壤。

粘性土的颗粒之间的间隙较小,容易受到水力作用,因此在建筑物基础、桥梁和隧道等工程中多用于地基处理。

5. 有机土有机土是一种含有大量有机质的土壤,通常用于湿地和沼泽地区的建筑工程。

由于有机质的含量较高,有机土的稳定性较差,需要进行特殊的处理,才能用于建筑工程。

6. 人工填土人工填土是一种通过人工石方、土方或压实土壤等方式形成的土壤,通常用于填方基础和道路基础。

人工填土的性质受到人工填筑方法和现场条件的影响,需要特别注意相关的处理和施工。

与中国标准类似,岩石是指自然成堆的矿物质固体,是岩土工程中的重要组成部分。

与中国标准中的人工填土相似,骨料土是一种粗砾石、细砂和土壤混合物,通常用作建筑物的填充和覆盖层。

与中国标准相同,砂土是一种由主要由石英砂和黏土颗粒组成的土壤。

砂土的性质主要受颗粒粒径和含水量的影响。

盐渍土是一种含有盐分过多的土壤,通常存在于干旱、半干旱地区。

盐渍土的特点是土壤中含有大量的盐类物质,这种盐类物质会对土壤的物理和化学性质产生负面影响。

中国两种土壤分类系统之比较

李雪霏

土壤分类是土壤科学水平的反映,随着土壤学研究的深化和研究方法的进步,土壤分类

也在不断发展。

1978年5月中国土壤学会召开了全国土壤分类学术交流会,讨论了我国土壤分类的指导思想、分类依据、土壤命名及土壤分类系统等重大问题,拟定出土壤分类草案。

经进一步补充与修改后,草案被采用为全国第二次土壤普查的土壤分类暂行方案。

这个分类系统一般被认为属于发生学分类系统。

而70年代后期开始,美国土壤系统分类开始引起中国土壤学界的重视。

传统的发生学分类法在实践中日益暴露了其缺点。

中国土壤学家吸取了以土壤诊断层和诊断特性为基础的土壤分类经验,充分注意中国土壤的特色,于1985年提出了中国土壤系统分类初拟,并于1987年提出了“中国土壤系统分类(二稿)”。

该系统根据诊断层和诊断特性进行分类。

发生学分类系统和诊断分类系统是现在中国土壤界并行的两种分类系统,下面我将对它们进行简要的比较。

中的三个土类。

其对于砖红壤特点的描述是“砖红壤分布于热带”,对于红壤特点的描述为“红壤发育于亚热带干湿季比较明显的地区及排水良好的地形部位”,而对于赤红壤特点的描述为“赤红壤区的气候、生物条件介于红壤和砖红壤地区之间”。

【2】而在诊断分类法中,土纲的划分是严格按照土纲检索表自上而下的顺序对土壤诊断层特征进行归类的。

其中涉及到的土纲检索信息有以下几条:

5.其他土壤中有上界在土表至150cm 范围内的铁铝层。

铁铝土( Ferralosols)

11.其他土壤中有上界在土表至125cm 范围内的低活性富铁层。

富铁土

( Ferrosols)

12.其他土壤中有上界在土表至125cm 范围内的黏化层或黏磐。

淋溶土

(Argosols)

13.其他土壤中有雏形层;或矿质土表至100cm 范围内有如下任一诊断层:漂白

层、钙积层、超钙积层、钙磐、石膏层、超石膏层、;或矿质土表下20 - 50cm

范围内有一土层( ≥10cm 厚) 的n 值< 0. 7 ;或粘粒含量< 80g/ kg ,并有有

机表层;或暗沃表层;或暗瘠表层;或有永冻层和矿质土表至50cm 范围内有

滞水土壤水分状况。

雏形土(Cambosols)

从“中国土壤分类系统(1993) 和中国土壤系统分类(CST) 的近似参比”(龚子同等,《中国土壤系统分类为基础的土壤参比》,土壤通报,2002.2)的表3中我们可以看

到,富铝湿润富铁土在以上三类土壤中均有分布。

可见在诊断分类过程中考虑的仅

仅是土壤诊断层/诊断特性的内在属性,而并非以生物气候、地理位置等外在因素为主。

【3】按照发生学分类法,一些过渡性的类或亚类之间往往存在界限不清的情况②。

以草原土壤为例,石灰性黑钙土和暗栗钙土(黑钙土与栗钙土间的过渡)、暗棕钙土与淡栗钙土(栗钙土与棕钙土间的过渡)之间均有交叉。

【4】除反映中心概念的典型亚类和附加过程的亚类外,有很多未成熟亚类, 如红壤性土、黄壤性土、黄棕壤性土、黄褐土性土等等,这些幼年亚类与典型亚类在性质上

相差甚远。

从系统分类观点看,这种差异可能是土纲水平上的差异①。

比如,石灰土根据其颜色可分为黑色石灰土、棕色石灰土、黄色石灰土和红色石灰

土四个亚类,但其特性却有明显不同。

黑色石灰土的碳酸钙淋溶微弱,腐殖质较厚,土壤反应为中性至碱性,这种土壤是石灰土中相对年幼的土壤。

棕色石灰土的碳酸

钙淋溶较为强烈,土壤发育已开始有一定程度的脱硅富铝作用。

而红色石灰土在发

育阶段上已接近红壤。

在诊断分类法中,黑色石灰土主要对应于黑色岩性均腐土和钙质湿润淋溶土,红色

石灰土主要对应于钙质湿润淋溶土、钙质湿润雏形土和钙质湿润富铁土。

这样重新

分类后,各类土壤的属性差异一目了然。

【5】在基层分类单元中主要采用经过整理和提炼的群众习用名称,对耕地土壤尤其如此,

像黑垆土,塿土等。

这样命名的优点在于符合群众使用习惯,符合土壤分类的群众

性原则;其不足在于没有体现土壤属性特征。

另外一些土类的名称是以景观命名而

非属性命名,如高山草甸土,亚高山草甸土,高山荒漠土,山地草甸土,冰沼土等。

它的优点在于突出了土壤形成的地理环境特点,而缺点也在于没有体现土壤属性特

征。

参考文献

①龚子同等,以中国土壤系统分类为基础的土壤参比,土壤通报,2002,33(1):1-5

②龚子同,陈志诚等,中国土壤系统分类参比,土壤,1999(2):57-63

③龚子同,陈鸿昭,王鹤林,中国土壤系统分类高级单元的分布规律,地理科学,1996,16(4):289-296。