间充质干细胞在造血干细胞移植中的作用

- 格式:pdf

- 大小:355.22 KB

- 文档页数:4

临床医学研究与实践2021年2月第6卷第6期综述DOI :10.19347/ki.2096-1413.202106064基金项目:国家自然科学基金委员会资助项目(No.81903949);浙江省基础公益研究计划项目(No.LQ19H290004)。

作者简介:戚亚钦(1999-),女,汉族,浙江绍兴人。

研究方向:临床医学。

*通讯作者:方燕,E -mail :fangyan@.间充质干细胞(mesenchymal stem cells,MSCs )是具有自我更新能力并表现出多向分化潜能的成体非造血干细胞,广泛存在于骨髓、脂肪、外周血、脐带、胎儿组织、肌肉等中。

MSCs 具有来源丰富、获取方便、增殖率高等特点,已成为组织工程和临床研究的理想种子细胞[1]。

近年来,随着国内外对MSCS 的研究越来越深入,以MSCs 为基础的细胞移植替代治疗显现出良好的效果,MSCs 在临床试验中的安全性和有效性也已得到了更好的证明[2]。

1MSCs 的临床应用1.1MSCs 在神经系统疾病中的临床研究与应用目前,许多神经系统疾病如缺血、缺氧性脑病、恶性脑胶质瘤、神经系统退行性病变等仍无有效治疗方法,预后较差。

脑缺血后神经元的坏死将导致永久性神经功能缺陷,现有治疗手段尚不能逆转神经元和神经胶质细胞变性引起的神经功能障碍[3]。

MSCs 通过旁分泌作用,增加神经生长因子和脑源性神经营养因子的释放,促进神经障碍中丢失或损坏的神经元的恢复,减少神经元细胞的凋亡[4]。

MSCs 还可通过增加血管生成因子的分泌,促进病灶区新生血管生成;通过抑制血管内皮的凋亡和氧化应激,减少血管炎性损伤,增加脑血管的完整性[5]。

Xu 等[6]通过建立缺血缺氧性脑病的大鼠模型,证实MSCs 的脑内移植可减小脑梗塞体积,有效改善神经损伤,进而改善大鼠运动功能,为临床进一步研究提供实验依据。

但研究发现,缺血区局部不利的微环境使得能够迁移并存活在损伤区的MSCs 数量很少,严重限制了MSCs 的应用前景[7]。

间充质干细胞质量标准专家共识

间充质干细胞(MSC)是一群具有自我更新和多系分化的多功能细胞,独特的免疫调节作用使其在移植免疫方面有广泛应用前景。

关于间充质干细胞质量标准的专家共识主要包括以下几个方面:

1. 细胞来源和分离方法:MSC应来源于符合伦理要求的合法供体,分离方

法应符合相关规定,确保细胞的纯度和安全性。

2. 细胞形态和生长特性:MSC应具有典型的形态特征,包括梭形或多角形

形态,核仁明显等。

在适宜的培养条件下,MSC应具有稳定的生长特性和

自我更新能力。

3. 免疫表型:MSC应表达特定的表面抗原,如CD73、CD90、CD105等,而不表达造血干细胞相关的表面抗原。

通过流式细胞术等方法对细胞的免疫表型进行检测,以确保细胞的一致性和纯度。

4. 基因组稳定性:MSC的基因组应保持稳定性,无明显的染色体异常或基

因突变。

通过染色体核型分析、基因突变检测等方法对细胞的基因组稳定性进行评估。

5. 功能性试验:MSC应具有强的分化潜能和免疫调节功能。

通过诱导分化

试验、免疫调节试验等对细胞的功能进行检测,以确保细胞的活力和功能。

6. 安全性:MSC不应具有致瘤性、致畸性以及对受体的免疫排斥反应等不

良生物学效应。

通过长期观察、安全性试验等方法对细胞的安全性进行评估。

7. 质量管理体系:建立完善的质量管理体系,包括细胞库管理、生产过程控制、质量检测与放行等方面的规定,确保MSC制备过程的规范化和质量控制。

总之,间充质干细胞质量标准的专家共识旨在确保细胞的纯度、安全性和有效性,为临床应用提供可靠的保障。

间充质干细胞及来源间充质干细胞(Mesenchymal Stem Cell,MSC)是干细胞的一种,因能分化为间质组织而得名,具有亚全能分化潜能,在特定的体内外环境下,能够诱导分化成为多种组织细胞。

间充质干细胞具有干细胞的共性,即自我更新、多向分化和归巢的能力。

间充质干细胞具有向多种类型细胞分化的能力,可以分化为神经、心脏、肝脏、骨、软骨、肌腱、脂肪、上皮等多种细胞。

这种多向分化的能力给人类多种疾病的治疗提供了重要的原材料。

间充质干细胞来源:间充质干细胞广泛分布于胎儿和成体的骨髓、骨膜、松骨质、脂肪、滑膜、骨骼肌、胎肝、乳牙、脐带、脐带血中,其中脐带来源的间充质干细胞质量高、纯净、数量多。

间充质干细胞生物学特性间充质干细胞具有以下特性:1)具有强大的增殖能力和多向分化潜能,在适宜的体内或体外环境下不仅可分化为造血细胞,还具有分化为肌细胞、肝细胞、成骨细胞、软骨细胞、基质细胞等多种细胞的能力。

2)具有免疫调节功能,通过细胞间的相互作用及产生细胞因子抑制T细胞的增殖及其免疫反应,从而发挥免疫重建的功能。

3)具有来源方便,易于分离、培养、扩增和纯化,多次传代扩增后仍具有干细胞特性,不存在免疫排斥的特性。

正是由于间充质干细胞所具备的这些免疫学特性,使其在自身免疫性疾病以及各种替代治疗等方面具有广阔的临床应用前景。

通过自体移植可以重建组织器官的结构和功能,并且可避免免疫排斥反应。

间充质干细胞的临床应用1.间充质干细胞在细胞替代治疗中的前景以组织工程学为手段可望解决的问题几乎涉及人类面临的大多数医学难属,如烧伤、放射损伤等患者的植皮;肌肉、骨及软骨缺损的修补;髋、膝等关节的替换;血管疾病或损伤后的血管替代;糖尿病患者的胰岛植入;心脏病患者的瓣膜替代、房室间隔缺损的修补;癌症患者手术切除后组织或器官的替代;放射损伤及大剂量放疗、化疗后的造血与免疫重建;肝、肾等重要脏器因损伤或功能衰竭的置换;部分遗传缺陷性疾病的治疗等。

骨髓的功效与作用骨髓是人体内一种重要的组织,它位于长骨的中空部分,主要包括红骨髓和黄骨髓。

红骨髓是造血组织,负责产生血细胞,而黄骨髓主要由脂肪组织组成,不参与造血过程。

骨髓对于人体的健康具有重要的功效与作用。

下面我们将详细介绍骨髓的功效与作用。

1. 造血功能:红骨髓是人体内主要的造血组织,负责产生红细胞、白细胞和血小板等各类血细胞。

红细胞携带氧气和二氧化碳,维持人体氧气的供应与二氧化碳的排出;白细胞是机体的免疫细胞,能够抵御外界的病原体入侵,并清除体内的异常细胞;血小板则参与了止血的过程。

因此,骨髓在维持人体正常生理功能方面发挥着重要的作用。

2. 干细胞的来源:骨髓中富含多种类型的干细胞,包括造血干细胞、间充质干细胞和祖细胞等。

造血干细胞可以分化为各类血细胞,间充质干细胞可以分化为骨骼、肌肉、脂肪等多种类型细胞,而祖细胞则是一类很早期的未分化的细胞。

这些干细胞的存在,为组织修复和再生提供了重要的资源。

例如,通过骨髓移植,可以治疗一些造血系统的疾病,如白血病、再生障碍性贫血等。

同时,间充质干细胞也可以应用于组织工程等领域,用于修复骨骼和肌肉等组织的损伤。

3. 免疫调节功能:骨髓中存在一系列具有免疫调节功能的细胞和分子,包括巨噬细胞、树突细胞、T细胞、B细胞等。

这些细胞协同工作,调控机体的免疫应答。

巨噬细胞可以吞噬和消化病原体和异常细胞,发挥着抵抗感染和肿瘤的作用;树突细胞则是重要的抗原递呈细胞,能够引导和调节免疫应答;而T细胞和B细胞则分别负责细胞免疫和体液免疫的过程。

通过这些免疫调节机制,骨髓对于人体的免疫功能发挥着重要的调节作用。

4. 脂肪代谢功能:黄骨髓主要由脂肪组织组成,它具有储存和释放脂肪的功能。

当人体需要能量时,黄骨髓会释放脂肪,供给机体所需。

相比于其他脂肪组织,黄骨髓中的脂肪具有较好的代谢活性,对于人体的能量平衡和脂肪代谢具有重要的影响。

总之,骨髓作为一个重要的器官,在人体的生理过程中发挥着重要的功效与作用。

造血干细胞共培养-概述说明以及解释1.引言1.1 概述造血干细胞共培养是一种重要的研究领域,探索了一种新的方法来增加造血干细胞的产量和维持其功能。

在共培养中,造血干细胞与其他细胞类型(如间质细胞、脐血细胞、脐血间质细胞等)共同培养,通过相互作用和信号通路的调节,达到促进造血干细胞增殖和扩增的目的。

共培养技术的引入为我们提供了一种在体外增加造血干细胞产量的新方法,远离了传统的造血干细胞移植和外源性因子添加的依赖。

此外,共培养技术可以模拟体内复杂的微环境,提供了更接近真实生理环境的培养条件,有助于维持造血干细胞的功能和多能性。

在共培养中,间质细胞是最常用的共培养细胞类型。

它们不仅可以提供细胞外基质和黏附蛋白,还能释放多种细胞因子和生长因子,促进造血干细胞的增殖与分化。

此外,脐血细胞和脐血间质细胞也被广泛应用于共培养系统中,它们具有较高的多能性和增殖能力,可以为造血干细胞提供更良好的生长环境。

共培养对造血干细胞的影响是通过细胞间的相互作用和信号通路调节完成的。

共培养系统可以通过细胞间的直接接触和细胞外基质的结合来提供相互作用的机会,其中包括细胞间的黏附分子、素基质和细胞因子等。

这些相互作用和信号通路的调节可以促进造血干细胞的增殖、分化和自我更新。

通过共培养技术,我们可以获得更多并具有更好功能的造血干细胞,为造血干细胞移植和再生医学提供更可靠的来源和资源。

然而,共培养技术还面临一系列挑战和限制,如培养条件的标准化、细胞间相互作用机制的深入研究等。

因此,进一步的研究仍然需要进行,以推动共培养技术在临床应用中的实际应用和潜力发展。

综上所述,造血干细胞共培养技术是一种有着广阔应用前景的研究方向,通过模拟体内微环境和细胞间的相互作用,可以增加造血干细胞的产量和维持其功能。

然而,共培养技术仍面临一些挑战和限制,需要进一步的研究和探索来实现其在临床应用中的广泛应用。

1.2 文章结构文章结构部分的内容可以包括如下内容:文章结构部分的目的是为读者提供一个整体的把握,使其清楚了解本文的结构和组织安排。

间充质干细胞来源外泌体对T细胞的免疫调控作用①周春根江滨张睿黄小波张琪王领张钰青(南京中医药大学附属南京中医院,南京210022)中图分类号R392.4文献标志码A文章编号1000-484X(2021)21-2602-06[摘要]间充质干细胞(MSC)是一种具有多向分化能力的成体干细胞,具有免疫调控作用。

大多数研究认为MSC是通过旁分泌来发挥免疫调控作用的,其中外泌体是最重要的旁分泌物。

外泌体是一种由包括MSC在内各种细胞分泌的直径在30~150nm的细胞外囊泡,能够介导细胞通讯,具有与亲代细胞相似的免疫调控作用。

而T细胞是细胞免疫的重要效应细胞,参与多种炎症性、免疫性疾病的发生与发展,现将MSC来源外泌体对T细胞的免疫调控作用及可能的作用机制做一综述。

[关键词]间充质干细胞;外泌体;T细胞;免疫调控Immunoregulation effects of mesenchymal stem cell-derived exosomes on T lymphocytesZHOU Chun-Gen,JIANG Bin,ZHANG Rui,HUANG Xiao-Bo,ZHANG Qi,WANG Ling,ZHANG Yu-Qing.Nan⁃jing Hospital of Chinese Medicine Affiliated to Nanjing University of Chinese Medicine,Nanjing210022,China [Abstract]Mesenchymal stem cell(MSC)is a kind of adult stem cells with the ability of multi-directional differentiation,which have the function of immunoregulation.Most studies suggested that MSC plays an important role in immunoregulation through paracrine action,in which exosomes are the most important paracrine.Exosomes are extracellular vesicles with a diameter of30~150nm secreted by various cells,including MSC,which can mediate cell communication and have the same immunoregulatory effect as paren⁃tal cells.T cell is an important effector cell of cellular immunity,which is involved in the occurrence and development of various in⁃flammatory and immune diseases.This article reviews the immunoregulation effects of mesenchymal stem cell-derived exosomes on T cells and its possible mechanism.[Key words]Mesenchymal stem cell;Exosomes;T cell;Immune regulation间充质干细胞(mesenchymal stem cells,MSCs)是一种具有多向分化能力、良好的体外培养和操作特性以及较强的免疫调节活性的成体干细胞,近年来逐步被应用于临床治疗炎症、免疫相关性疾病[1-3]。

间充质干细胞研究进展【摘要】间充质干细胞是一种源于中胚层的早期干细胞,具有多向分化潜能,特定的条件下可分化为骨细胞、软骨细胞和神经细胞等,支持造血,具备低免疫原性和免疫调节活性,具有广泛的科研和临床应用价值。

本文针对间充质干细胞的研究进展和在临床医学应用进行综述。

【关键词】间充质干细胞、分化、免疫调节、应用1 引言间充质干细胞(mesenchymal stem cells,MSC)就是指在胚胎发育过程中形成的成体间叶组织(如骨髓基质、脂肪、胎盘和脐带等)中留存下来未分化的原始细胞。

MSCs主要存在于结缔组织和器官间质中,以骨髓中含量最为丰富,少量存在于血液及其他组织中。

MSCs承担着支持造血系统细胞的使命,为造血干细胞的生长、分化及自我更新提供重要的微环境,还能分化为肌细胞、肝细胞、成骨细胞、软骨细胞等多种细胞。

此外,MSCs还具有免疫调节功能,通过细胞间的相互作用及产生细胞因子抑制T细胞的增殖及其免疫反应,发挥免疫重建的功能。

MSCs来源方便,易于分离、扩增和纯化,多次传代扩增后仍具有干细胞特性。

MSCs的这些特性,使其在自身免疫性疾病治疗和细胞治疗等方面具有广阔的临床应用前景。

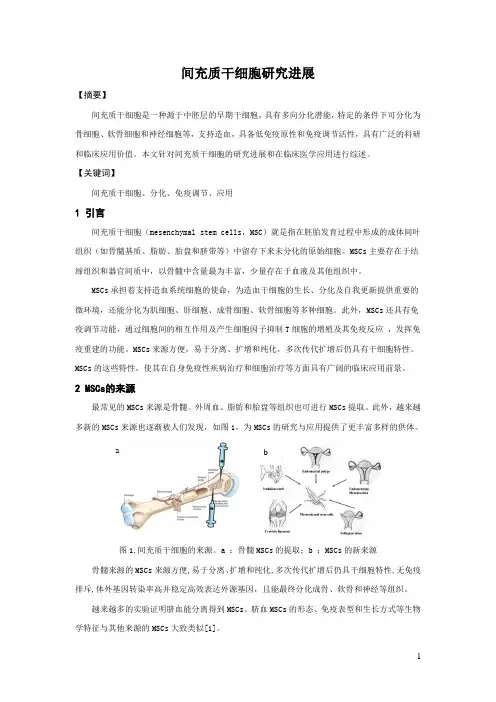

2 MSCs的来源最常见的MSCs来源是骨髓。

外周血、脂肪和胎盘等组织也可进行MSCs提取。

此外,越来越多新的MSCs来源也逐渐被人们发现,如图1,为MSCs的研究与应用提供了更丰富多样的供体。

a b图1.间充质干细胞的来源。

a :骨髓MSCs的提取;b :MSCs的新来源骨髓来源的MSCs来源方便,易于分离、扩增和纯化,多次传代扩增后仍具干细胞特性,无免疫排斥,体外基因转染率高并稳定高效表达外源基因,且能最终分化成骨、软骨和神经等组织。

越来越多的实验证明脐血能分离得到MSCs。

脐血MSCs的形态、免疫表型和生长方式等生物学特征与其他来源的MSCs大致类似[1]。

Cheng等从十字交叉韧带中发现了MSCs,可诱导分化为软骨细胞、脂肪细胞、骨细胞等。

(一)项目的意义、必要性和依据近年来大量的研究证实间充质干细胞(MSCs)是骨髓微环境细胞的起源细胞,是来源于发育早期中胚层和外胚层的一类多能干细胞。

MSCs因其具有以下特点而日益受到人们的关注:(1)多向分化潜能:在体内/外特定的诱导条件下,可分化为脂肪、骨、软骨、肌肉、肌腱、韧带、神经、肝、心肌、内皮等多种组织细胞;(2)造血支持和促植入:作为造血微环境主要细胞成分——基质细胞系的干细胞,MSCs通过细胞对细胞的直接作用、分泌细胞外基质及多种细胞因子,实现对造血的精细调控,支持造血干细胞的生长,与造血干细胞共同移植可促进造血干细胞的植入;(3)免疫调控:MSCs表达MHC-I类分子,不表达CD80,CD86,HLA-DR等协同刺激分子,体外可抑制混合淋巴细胞反应,体内诱导免疫耐受,对于预防和治疗异基因造血细胞移植后引起的移植物抗宿主病,诱导器官移植免疫耐受有较好的应用前景。

(4)自我复制:MSCs作为干细胞可以自我复制,体外扩增、增殖能力强,可以作为基因操作的干细胞平台,在基因治疗中有着十分诱人的前景。

在造血干细胞移植治疗恶性血液病的应用研究促进造血干细胞移植的造血重建:近年来有关MSCs体内、外支持造血,抑制免疫功能的报道有很多,提示MSCs可以作为造血干细胞移植的共移植手段以及应用于临床相关疾病的治疗,可提高造血干细胞移植患者的存活率和移植后生存质量,从而大大提高移植治疗的有效性和适应症,具有良好的应用前景。

MSCs经静脉回输后广泛分布于骨髓、肝脏、脾、胃肠道、肾脏、肺脏及肌肉等器官组织,对受体BM-MSCs来源的检测结果发现,供体来源的MSCs能够定植于受体骨髓。

Maitra等体外扩增人MSCs,与造血干细胞(HSC)共移植给NOD/SCID小鼠,对照研究结果显示,当HSC数量有限时,只有同时给予MSCs输注才能获得更为有效的造血植入。

黄绍良等进行了自体和异基因MSCs联合脐血移植的I期临床试验,结果显示异基因MSCs联合UD-UCBT具有明显促进造血恢复的作用。

细胞回输分类是一个复杂而广泛的主题,涉及到许多不同的细胞类型和用途。

根据不同的分类标准和角度,细胞回输可以被分为不同的类型。

首先,根据细胞来源,细胞回输可以分为自体回输和异体回输。

自体回输是指使用患者自身的细胞,如造血干细胞、间充质干细胞等,进行治疗过程中所需细胞的采集、存储和回输。

异体回输是指使用来自他人的细胞,如骨髓、脐带血中的造血干细胞或免疫细胞等,进行治疗过程中的细胞回输。

其次,根据治疗目的和治疗对象,细胞回输可以分为造血干细胞移植和免疫细胞治疗。

造血干细胞移植主要用于治疗血液系统疾病、骨髓瘤等恶性疾病,以及某些遗传性疾病。

免疫细胞治疗则主要用于肿瘤治疗、病毒感染等疾病的治疗。

此外,根据细胞处理方式,细胞回输可以分为非特异性回输和特异性回输。

非特异性回输是指直接将采集的细胞回输患者体内,如造血干细胞移植中的造血干细胞的采集和回输。

特异性回输则是指将已经进行特异性抗原致敏的细胞回输给患者,如免疫细胞治疗中的特异性免疫细胞的制备和回输。

此外,细胞回输还可以根据技术手段分为离心分离法、电泳法、免疫磁性微粒分离法、荧光激活细胞分选术等方法进行细胞分离处理后进行回输。

这些技术手段可以有效地分离和处理特定类型的细胞,提高细胞的纯度和活性,为细胞回输的效果提供更好的保障。

最后,需要注意的是,细胞回输需要在专业医疗机构和医生的指导下进行,以确保安全和有效性。

不同类型和目的的细胞回输需要采用不同的处理方式和标准,因此需要针对具体情况进行评估和治疗方案的制定。

总之,细胞回输分类是一个多角度、多层次的分类体系,需要根据具体情况进行选择和应用。

在选择细胞回输类型时,需要考虑到细胞的来源、治疗目的和治疗对象、处理方式和技术手段等多个因素,以确保安全和有效性。