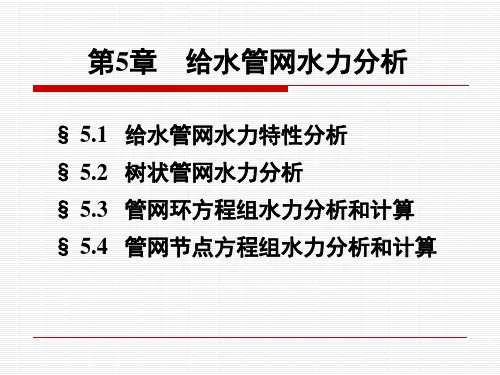

培训-供水管网水力模型

- 格式:ppt

- 大小:2.92 MB

- 文档页数:132

《城市地下供水管网水力模型建立及漏失检测定位研究》篇一一、引言随着城市化进程的加快,城市地下供水管网系统的稳定运行成为保障城市供水安全的关键。

为了更好地了解供水管网的水力特性和管理水资源的漏失情况,本文致力于对城市地下供水管网的水力模型进行建立,并探讨其漏失的检测与定位技术。

这不仅有助于提高水资源利用效率,还能为城市供水管网的优化和改造提供科学依据。

二、城市地下供水管网水力模型的建立1. 数据收集与处理- 首先收集地下供水管网的基础数据,包括管网的拓扑结构、管径、管道材质等物理参数。

- 结合实际的水文气象数据,包括降水量、水质状况等,对数据进行清洗和整理。

2. 模型选择与建立- 根据管网的特性和实际需求,选择合适的水力模型,如管网稳态模型或瞬态模型。

- 结合GIS技术,建立三维的供水管网模型,并运用水力学原理和数学方法对模型进行校验和修正。

3. 模型的应用- 通过模型模拟不同工况下的水力状况,预测管网的流量、压力等参数变化。

- 为管网的优化设计和改造提供理论支持,如确定管网的薄弱环节和改进方向。

三、漏失检测与定位技术研究1. 检测技术概述- 介绍目前常用的漏失检测技术,如声波检测法、流量平衡法等。

- 分析各种技术的原理、特点及应用场景。

2. 定位方法与技术研究- 利用声学原理和传感器技术进行漏点初步定位。

- 通过流量计和压力传感器的数据比对分析,确定漏失的具体位置。

- 结合GIS系统和多源数据融合技术,提高定位的准确性和效率。

3. 实验与案例分析- 通过实际案例分析漏失检测与定位技术的应用效果。

- 结合实验数据和实际运行情况,评估各种方法的优缺点及适用性。

四、研究展望与建议1. 技术创新与升级- 探讨未来供水管网水力模型和漏失检测定位技术的创新方向。

- 提出引入人工智能、大数据等先进技术,提高模型的预测能力和定位的准确性。

2. 管理策略与建议- 结合研究结果,提出优化供水管网管理的策略和建议。

- 强调加强管网的日常维护和定期检测的重要性,提高供水系统的安全性和可靠性。

《城市地下供水管网水力模型建立及漏失检测定位研究》篇一一、引言随着城市化进程的加速,城市供水管网系统的规模不断扩大,其复杂性也随之增加。

在这样的背景下,城市地下供水管网水力模型的建立与漏失检测定位技术的研究显得尤为重要。

通过对水力模型的精准构建及高效的漏失检测定位技术的研究,不仅可以提高供水系统的运行效率,还能有效减少水资源浪费和漏损问题,为城市的可持续发展提供有力保障。

二、城市地下供水管网水力模型的建立1. 模型构建的基本原理与流程水力模型的建立是基于供水管网的物理特性,结合网络拓扑关系和流体动力学原理进行。

模型构建的基本流程包括:收集基础数据、构建拓扑结构、确定节点属性、建立连接关系以及设置模拟参数等。

2. 模型应用的重要性和作用水力模型对于供水管网的优化管理具有重大意义。

通过模型分析,可以预测管网的流量变化和水压分布,评估管网的运行状态和潜在风险点,为管网的维护和改造提供科学依据。

此外,模型还可以用于指导应急处理和故障排查,提高供水系统的应急响应能力。

三、漏失检测定位技术的研究1. 漏失检测技术概述漏失检测是通过对管网进行实时监测,发现异常流量或压力变化,从而判断是否存在漏损现象。

目前常用的漏失检测技术包括声波检测、流量平衡分析、噪声分析等。

2. 定位技术及其应用漏失定位技术则是通过精确的测量和分析手段,确定漏损的具体位置。

常用的定位技术包括声波定位法、示踪剂法、分布式光纤测温法等。

这些技术可以有效地缩小漏损点的查找范围,提高漏损修复的效率。

四、漏失检测定位技术的实践应用与效果分析在实践应用中,多种漏失检测定位技术往往需要结合使用。

例如,通过声波检测技术初步确定疑似漏损点,再利用声波定位法或示踪剂法等手段进行精准定位。

同时,可以利用分布式光纤测温法等手段对管网进行实时监测,及时发现并处理异常情况。

这些技术的应用显著提高了漏损检测的效率和准确性,降低了修复成本,为城市供水系统的稳定运行提供了有力保障。

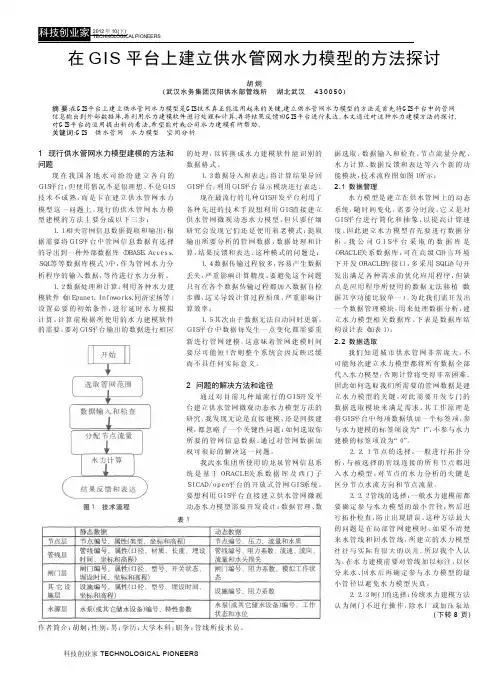

1 现行供水管网水力模型建模的方法和问题现在我国各地水司纷纷建立各自的GIS平台,但使用情况不是很理想。

不是GIS技术不成熟,而是卡在建立供水管网水力模型这一问题上。

现行的供水管网水力模型建模的方法主要分成以下三步:1.1相关管网信息数据提取和输出:根据需要将GIS平台中管网信息数据有选择的导出到一种外部数据库(DBASE、Access、SQL等等数据库模式)中,作为管网水力分析程序的输入数据,等待进行水力分析。

1.2数据处理和计算:利用各种水力建模软件(如Epanet、Infoworks、同济宏扬等)设置必要的初始条件,进行延时水力模拟计算。

计算前根据所使用的水力建模软件的需要,要对GIS平台输出的数据进行相应的处理,以转换成水力建模软件能识别的数据格式。

1.3数据导入和表达:将计算结果导回GIS平台,利用GIS平台显示模块进行表达。

现在最流行的几种GIS开发平台利用了各种先进的技术手段想利用GIS直接建立供水管网微观动态水力模型,但只要仔细研究会发现它们还是使用着老模式:提取输出所要分析的管网数据,数据处理和计算,结果反馈和表达。

这种模式的问题是:1.4数据传输过程较多,容易产生数据丢失,严重影响计算精度。

要避免这个问题只有在各个数据传输过程都加入数据自检步骤,这又导致计算过程烦琐,严重影响计算效率;1.5其次由于数据无法自动同时更新,GIS平台中数据每发生一点变化都需要重新进行管网建模。

这意味着管网建模时间要尽可能短!否则整个系统会因反映迟缓而不具任何实际意义。

2 问题的解决方法和途径通过对目前几种最流行的GIS开发平台建立供水管网微观动态水力模型方法的研究,我发现无论是直接建模,还是间接建模,都忽略了一个关键性问题:如何选取你所要的管网信息数据。

通过对管网数据加权可很好的解决这一问题。

我武水集团所使用的龙泉管网信息系统是基于ORACLE关系数据库及西门子SICAD/open平台的开放式管网GIS系统,要想利用GIS平台直接建立供水管网微观动态水力模型需要开发设计:数据管理、数据选取,数据输入和检查、节点流量分配、水力计算、数据反馈和表达等六个新的功能模块,技术流程图如图1所示:2.1数据管理水力模型是建立在供水管网上的动态系统,随时间变化,需要分时段。

水厂供水系统水力模型构建与优化研究一、引言供水系统是城市运行的重要基础设施,保障居民的正常饮水需要。

而供水系统的水力模型构建和优化研究,对于提高供水系统的运行效率、优化水资源利用具有重要意义。

本文将讨论水厂供水系统水力模型的构建方法以及相应的优化策略。

二、供水系统水力模型构建1. 数据采集与处理为构建供水系统的水力模型,首先需要收集相关的供水系统数据,包括水厂的布局与设备参数、管网的结构和特性等。

然后对这些数据进行处理和整理,确保其准确性和一致性。

2. 水力元件建模根据供水系统的实际情况,对各个水力元件进行建模。

常见的水力元件包括水泵、水箱、管道等。

通过建立这些元件的数学描述和关联关系,可以形成供水系统的水力模型。

3. 模型参数校准建立水力模型后,需要对模型的参数进行校准。

采用实测数据和观测结果,通过与实际情况的对比来调整模型中的参数,使得模型能够准确地反映供水系统的行为。

三、供水系统水力模型优化1. 运行优化通过对供水系统水力模型的优化,可以提高供水系统的运行效率。

通过对水泵运行策略的优化、水箱容量的调整等措施,提高供水系统的水位控制精度,减少运行能耗。

2. 设备优化供水系统中的水泵、水箱等设备有着不同的工作状态和性能指标。

通过优化这些设备的选择和配置,可以进一步提高供水系统的运行效率和水质控制能力。

3. 管网优化供水系统中的管网结构和管道布局也对系统的运行效率产生重要影响。

通过对管网进行改造和优化,可以减少管网的压力损失、提高水质保障能力。

四、供水系统水力模型构建与优化案例研究以某市供水系统为例,对其进行水力模型的构建和优化研究。

根据实际数据和现状,建立供水系统的水力模型,并通过参数校准调整模型的准确性。

然后,在该模型基础上,运用运行优化、设备优化和管网优化策略,对供水系统的运行进行优化。

最终,通过仿真实验和实地观测,验证优化策略的有效性,并得出相应的结论。

五、结论供水系统的水力模型构建和优化是提高供水系统运行效率的关键措施。

深圳市给水管网水力计算模型的建立摘要:实际给水管网通常都是很复杂的,因此必须经过一定的简化,即略去次要的管线,保留主要的管线,才能建立起既真实反映管网水力状况,又能保证计算速度的管网水力模型。

关键字:给水管网水力计算模型一、管网简化原则实际给水管网通常都是很复杂的,因此必须经过一定的简化,即略去次要的管线,保留主要的管线,才能建立起既真实反映管网水力状况,又能保证计算速度的管网水力模型。

1.管段a.管网水力模型中只保留管径在200mm以上的管段。

b.省略管径大于400mm、管长小于30m的过路管,将其视为节点。

c.道路两侧的平行管线不予合并。

d.对管长大于1000m或管线的转角大于60度的管段,在长度为1000m处或转角处增设节点,管段相应增加。

2.节点节点的含义:①不同管径或不同材质的管段相连接的点,②管段相交的点,③用水量较大用户的用户管与市政管相交点,④给水水源与市政管网的连接点。

二、管网水力模型的建立1.管段及节点的编号为便于管理和查找,根据管段和节点所在图幅,进行分区编号。

管段编号为6位,即G,其中前2位为图幅代码,后3位为管段的编号;节点编号为5位,即J,第一位为图幅代码,后3位为节点的编号。

经过反复的数据校正,最终完成对1220条管段、620个节点的编号。

编号后在建立相应的数据库时,按照各管段和节点所在的供水管理区域,设立“所属工区”的字段,以便于计算沿线流量和节点流量。

2.节点流量的计算按照各节点所在的供水区域,分区进行。

我们采用VisualFoxPro的编程语言,对数据进行了一系列处理,具体步骤如下:a.确定以某月份的用户水量为基准,统计该月各用户、各供水区域的总用水量及全市总供水量。

b.按管段累加大用户流量,得该管段的大用户流量Gdl1;或按节点累加,得该节点的大用户流量Jdl1。

c.计算各供水区域的总用水量与该区域内总的大用户流量之差,以此作为该供水区域的总沿线流量,按管长比例分摊至该区域的所有管段,得各管段的沿线流量Gdl2。

《城市地下供水管网水力模型建立及漏失检测定位研究》篇一一、引言城市供水管网作为城市基础设施的重要组成部分,其运行效率和安全性直接关系到城市居民的生活质量。

然而,由于管网的复杂性和地下环境的特殊性,供水管网的维护和管理一直是一个难题。

其中,管网漏失问题尤为突出,不仅造成水资源的浪费,还可能引发地面塌陷等安全问题。

因此,建立精确的水力模型并进行漏失检测定位研究,对于提高供水管网的管理水平具有重要意义。

本文将重点研究城市地下供水管网水力模型的建立以及漏失检测定位的方法。

二、城市地下供水管网水力模型建立1. 数据收集与处理建立水力模型的首要任务是收集供水管网的相关数据,包括管网拓扑结构、管道材料、管径、长度、埋深、节点信息等。

同时,还需要收集流量、压力等动态数据,以便进行模型验证和优化。

在数据收集完成后,需要进行数据清洗和预处理,确保数据的准确性和可靠性。

2. 模型构建根据收集到的数据,利用专业的管网建模软件,构建供水管网的水力模型。

模型应包括管道、节点、水源、水泵等元素,以及它们之间的连接关系和相互作用。

在构建模型的过程中,需要考虑管网的实际情况,如管道的坡度、弯曲程度、阀门的位置和状态等。

3. 模型验证与优化模型构建完成后,需要进行验证和优化。

验证的目的是检查模型是否能够准确反映供水管网的实际情况。

这需要通过对比模型输出与实际监测数据的差异来实现。

如果存在较大差异,需要对模型进行优化,调整模型参数,使模型更加准确。

三、漏失检测定位研究1. 漏失检测方法漏失检测是供水管网管理的重要环节。

常用的漏失检测方法包括压力法、流量法、声波法等。

压力法是通过监测管网压力变化来检测漏失;流量法是通过监测管道流量变化来检测漏失;声波法则是通过检测漏失产生的声波来定位漏失点。

这些方法各有优缺点,需要根据实际情况选择合适的检测方法。

2. 漏失定位技术漏失定位是确定漏失点位置的关键技术。

常用的漏失定位技术包括水听器法、声学成像法、GPS定位法等。

给水管网模型系统中供水压力的建模与优化可行性研究及优化探讨介绍随着城市化进程的不断加速,城市供水系统的规模和复杂性也在不断增长。

给水管网模型系统作为一个集供水、输水、分配和管理于一体的重要组成部分,对于确保供水压力稳定和高效运行至关重要。

本文将围绕给水管网模型系统中供水压力的建模及优化展开讨论,旨在提出有效的解决方案来改善供水压力问题。

一、供水压力建模在给水管网模型系统中,供水压力建模是实现高效供水的关键步骤。

为了准确地模拟管网的供水压力分布,我们需要首先收集并处理管网的拓扑结构、水源信息、管道参数等关键数据。

然后,通过建立管网的数学模型,使用求解算法来预测和计算供水压力的分布。

常用的供水压力建模方法有:管网拓扑法、传输线法、管网参数法等。

1.1 管网拓扑法管网拓扑法是一种较为简单且常用的建模方法。

它基于管道之间的连接关系,将整个管网拓扑结构划分为节点和连线构成的网络。

通过设定节点的压力值,利用节点和连线的关系方程来计算管道上的压力变化。

然而,由于仅考虑了管道的连接关系和水流方向,缺少对其他因素的综合考虑。

1.2 传输线法传输线法是一种基于水流动力学理论的建模方法。

它将管道视为一种传输线,根据水流的物理特性和运动规律,通过求解管道上的连续动力学方程,计算管道上的压力分布。

传输线法考虑了管网的力学特性和水流动力学规律,能够更准确地模拟供水压力的分布。

1.3 管网参数法管网参数法是一种基于统计分析和实测数据的建模方法。

它通过收集和分析实际运行的管网数据,建立经验模型来估算供水压力的分布。

管网参数法可以更好地适应不同管网的实际情况,但对数据的准确性和完整性要求较高。

二、供水压力优化供水压力优化是在供水管网模型系统中实现高效供水的重要任务之一。

通过优化供水压力,可以进一步改善供水系统的整体性能,提高供水效率和稳定性。

以下是一些常用的供水压力优化方法。

2.1 管道布局优化管道布局优化是通过优化管网的拓扑结构和布置方式,来改善供水压力分布的方法。

给水管网模型系统中供水管道运营管理评估的建模与优化供水管道是城市供水系统中最为核心的组成部分,其运营管理对于确保供水安全和水资源的合理利用至关重要。

为了提高供水管道的运营管理质量,建立一个供水管网模型系统是一种有效的手段。

通过这个系统,可以对供水管道进行准确的模拟和评估,并且可以进行优化措施的制定和实施。

在给水管网模型系统中,供水管道的运营管理评估是一个关键的环节。

为了准确评估供水管道的运营管理情况,首先需要建立一个精确可靠的供水管网模型。

这个模型需要考虑城市的地理特点、水源供应情况、管道网络结构以及用户需求等因素,以保证模型的准确性和可信度。

同时,模型还需要具备一定的灵活性,可以根据实际情况进行调整和优化。

在建立供水管网模型的基础上,可以进行供水管道运营管理评估的建模与优化。

首先,可以利用模型系统对供水管道的运营情况进行仿真和分析。

通过模拟供水管道运行过程中的水流动态、压力分布和水质变化等参数,可以准确了解管道的运行状态。

同时,还可以根据模型系统提供的数据,对供水管道的状况进行评估,包括供水能力、供水可靠性、供水质量等指标,从而为管道的优化提供依据。

在实际的供水管道运营管理中,存在一些常见的问题,如漏水、水力不平衡、水质问题等。

利用供水管网模型系统,可以对这些问题进行分析和优化。

例如,对于漏水问题,可以通过模型系统的漏水检测功能,准确地定位漏水点,并及时采取修复措施,以防止漏水造成的资源浪费和供水中断。

对于水力不平衡问题,可以通过调整管道的布局和参数,优化供水管网的设计,使得供水保持稳定和均衡。

对于水质问题,可以通过模型系统的水质监测和分析功能,对供水管道水质进行实时监测,并及时采取措施,以确保供水水质符合相关标准。

除了针对已知问题的优化,还可以利用供水管网模型系统进行供水管道的预测和预防优化。

通过对未来的供水需求和水源情况进行模拟和预测,可以提前制定优化措施,以满足未来的供水需求。

例如,可以在供水管道中增加水源调度设备,以确保供水管道的供水能力和可靠性。

管网水力模型系统

管网水力模型系统综合 GIS系统的静态信息与 SCADA系统的动态信息,并结合用水量的预

报、估算与分配,按水力学理论对水司供水系统进行水力建模与模拟计算,在线跟踪供水系

统水力运行状态,实时计算出所有管道的流量、压降、流速和水厂、用户节点的压力等水力

信息,为供水系统科学调度与管理提供依据。管网水力模型系统是管网水质模型、供水调度

模型、及管网漏损控制模型的基础