对当前中国翻译理论沉寂期的思考

- 格式:doc

- 大小:28.50 KB

- 文档页数:3

叶芝在国内的译介分析叶芝(W.B.Yeats,1865———1939),爱尔兰现代著名诗人,也是足以与艾略特媲美的西方现代派诗人。

1923年,他因为“成功地保持了与本族人民的联系,同时又坚持最具贵族气派的艺术技巧”1获得诺贝尔文学奖。

从20世纪20年代初,叶芝及其作品在中国就有翻译和介绍,至今已有近百年。

鉴于叶芝在中国的译介以及对于新文学的建构是一个较为薄弱的环节,本文将对近百年叶芝及其作品在我国的译介和传播轨迹做一详细梳理,试以分析其在我国的接受和影响情况,并探究叶芝译介的内在文化机制以及对新文学主体建构的意义。

一、二十年代:民族主义的高扬中国对于叶芝的最初译介始于二十年代,而且主要集中在文学研究会。

文学研究会提倡“为人生的艺术”,与此同时注重翻译被压迫民族和弱小民族的文学。

因此,为爱尔兰争取民族自治、倡导爱尔兰文艺复兴运动的叶芝就受到关注。

对叶芝翻译最早的是沈雁冰。

1920年3月25日,沈雁冰译夏芝(W.B.Yeats)的《沙漏》发表于《东方杂志》17卷6号,同时作《近代文学的反流———爱尔兰的新文学》一文。

茅盾认为叶芝“是提倡爱尔兰民族精神最力的人,他是爱尔兰民族独立的先锋”2。

1921年,腾固所作的《爱尔兰诗人夏芝》除了介绍诗人的思想艺术之外,还对诗人下了这样的评论“:夏芝的思想艺术,固然可使我们钦服,但尤所钦服者!他对于社会的活动,非常出力;爱尔兰的所以得文艺复兴———乡土艺术与民族艺术的恢复,民族的觉醒———的胜利;夏芝的功劳很大。

”3由此可见,叶芝最先是以一位民族主义诗人的身份引起新文学运动者的注目。

叶芝获得诺贝尔文学奖以后,在中国文坛立即引起广泛的关注,对于他的译介也形成了一个小小的高潮。

《小说月报》14卷12号(1923年11月10日)出版了叶芝专号,封面配有叶芝图片,并且引用了叶芝的诗句做为卷首语。

郑振铎在《一九二三年得诺贝尔奖金者夏芝评传》一文中不仅对于叶芝的生平有着详细的介绍,而且还评价了叶芝诗歌创作所取得的成就。

席勒在近现代中国的接受莫小红【摘要】席勒是德国伟大的诗人、戏剧家、美学家,晚清时期席勒便走进了中国人的视野。

近现代中国的席勒研究主要集中在美育理论、戏剧思想、生平与作品简介三个方面,席勒接受呈现出选择性过滤、中国式改编、镜像式想象等功利化倾向。

席勒之所以被接受,是因为席勒的人文理想与救赎之道契合中国的现实需求,席勒对美育功能的伦理定位符合中国人的传统文化心理。

但是,文学以审美为主导价值,仅从功利的、道德的观点看待文学,难免使审美失美,使文学迷失其内在价值与独立性。

【期刊名称】安徽大学学报(哲学社会科学版)【年(卷),期】2014(038)005【总页数】7【关键词】席勒;近现代中国;接受席勒是德国伟大的诗人、戏剧家、美学家,他与歌德并称德国文学史上的“双子星座”,与莎士比亚并称世界戏剧史上的“并峙双峰”,在美学史上,他创造性地使用了“美育”的术语,开启了审美现代性批判之先河,被誉为“现代美育之父”。

中国的席勒接受主要由译介与研究两方面构成,目前有关席勒作品在中国的翻译已有学者做了梳理① 相关研究成果见卫茂平:《德语文学汉译史考辨:晚清和民国时期》,上海:上海外语教育出版社,2004年;谢天振、查明建:《中国现代翻译文学史(1898-1949)》,上海:上海外语教育出版社,2003年;丁敏:《席勒在中国(1840-2008)》,上海外国语大学博士学位论文,2009年。

,但是关于席勒研究尚缺乏系统梳理与专门论述。

因此,本文在兼顾翻译情况的前提下,将重点梳理近现代中国的席勒研究,思考这一接受的内在成因,探讨其影响。

一、近现代中国的席勒接受概况(一)席勒作品翻译情况Schiller(今译席勒),曾有汉译名昔勒、希尔列尔、舍路拉、西喇、失勒、希雷尔、希洛、雪雷、西列、西勒、释勒、席勒尔等。

席勒作品在近现代中国的翻译大致可以分为三个阶段:1.清末民初——发轫期。

鸦片战争以后,清政府决定学习德国先进的军工技术,向德国购买铁甲战船,由此也带来了文学界的信息。

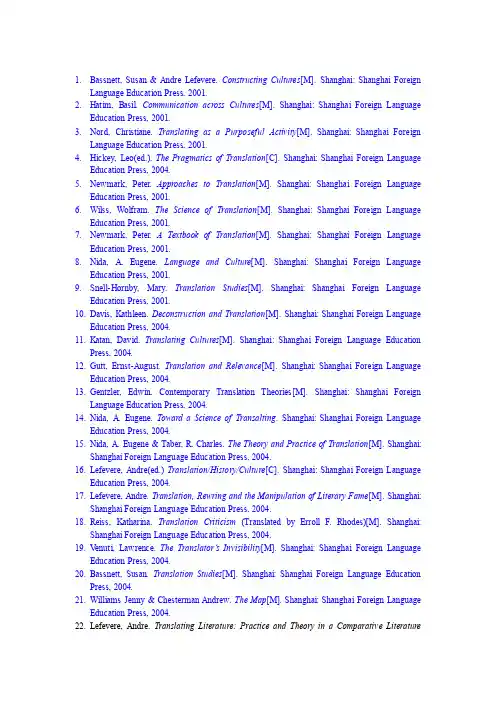

1.Bassnett, Susan & Andre Lefevere. Constructing Cultures[M]. Shanghai: Shanghai ForeignLanguage Education Press, 2001.2.Hatim, Basil. Communication across Cultures[M]. Shanghai: Shanghai Foreign LanguageEducation Press, 2001.3.Nord, Christiane. Translating as a Purposeful Activity[M]. Shanghai: Shanghai ForeignLanguage Education Press, 2001.4.Hickey, Leo(ed.). The Pragmatics of Translation[C]. Shanghai: Shanghai Foreign LanguageEducation Press, 2004.5.Newmark, Peter. Approaches to Translation[M].Shanghai: Shanghai Foreign LanguageEducation Press, 2001.6.Wilss, Wolfram. The Science of Translation[M]. Shanghai: Shanghai Foreign LanguageEducation Press, 2001.7.Newmark, Peter. A Textbook of Translation[M]. Shanghai: Shanghai Foreign LanguageEducation Press, 2001.8.Nida, A. Eugene. Language and Culture[M]. Shanghai: Shanghai Foreign LanguageEducation Press, 2001.9.Snell-Hornby, Mary. Translation Studies[M]. Shanghai: Shanghai Foreign LanguageEducation Press, 2001.10.Davis, Kathleen. Deconstruction and Translation[M]. Shanghai: Shanghai Foreign LanguageEducation Press, 2004.11.Katan, David. Translating Cultures[M]. Shanghai: Shanghai Foreign Language EducationPress, 2004.12.Gutt, Ernst-August. Translation and Relevance[M]. Shanghai: Shanghai Foreign LanguageEducation Press, 2004.13.Gentzler, Edwin. Contemporary Translation Theories[M]. Shanghai: Shanghai ForeignLanguage Education Press, 2004.14.Nida, A. Eugene. Toward a Science of Transalting. Shanghai: Shanghai Foreign LanguageEducation Press, 2004.15.Nida, A. Eugene & Taber, R. Charles. The Theory and Practice of Translation[M]. Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press, 2004.16.Lefevere, Andre(ed.) Translation/History/Culture[C]. Shanghai: Shanghai Foreign LanguageEducation Press, 2004.17.Lefevere, Andre. Translation, Rewring and the Manipulation of Literary Fame[M]. Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press, 2004.18.Reiss, Katharina. Translation Criticism (Translated by Erroll F. Rhodes)[M]. Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press, 2004.19.V enuti, Lawrence. The Translator’s Invisibility[M]. Shanghai: Shanghai Foreign LanguageEducation Press, 2004.20.Bassnett, Susan. Translation Studies[M]. Shanghai: Shanghai Foreign Language EducationPress, 2004.21.Williams Jenny & Chesterman Andrew. The Map[M]. Shanghai: Shanghai Foreign LanguageEducation Press, 2004.22.Lefevere, Andre. Translating Literature: Practice and Theory in a Comparative LiteratureContext[M]. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2006.23.Hermans, Theo(ed.). Crosscultural Transgressions: Research Models in Translation StudiesⅡ, Historical and Ideological Issues[C]. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2007.24.Rose, G. Marilyn. Translation and Literary Criticism: Translation as Analysis[M]. Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press, 2007.130. 罗新璋编. 翻译论集[C]. 北京:商务印书馆,1984.137. 思果. 翻译研究. [M] 北京:中国对外翻译出版公司,2001.138. 刘重德. 文学翻译十讲[M]. 北京:中国对外翻译出版公司,1998.139. 刘宓庆. 文体与翻译[M]. 北京:中国对外翻译出版公司,1998.141. 许渊冲. 翻译的艺术[M]. 北京:五洲传播出版社,2006.2004.143. 刘宓庆. 中西翻译思想比较研究[M]. 北京: 中国对外翻译出版公司,2005.144. 毛荣贵. 翻译美学. [M] 上海:上海交通大学出版社. 2005.145. 许渊冲. 中诗音韵探胜---从《诗经》到《西厢记》[M]. 北京:北京大学出版社,1992. 146.《中国翻译》编辑部. 诗词翻译的艺术[C]. 北京:中国对外翻译出版公司,1987. 151. 思果. 翻译新究[M]. 北京:中国对外翻译出版公司,2001.19. 张南峰的书:中西译学批评,清华大学出版社,2004下面是诗情画意的句子欣赏,不需要的朋友可以编辑删除!!谢谢1. 染火枫林,琼壶歌月,长歌倚楼。

“哲学美学,相互阐发”的散文翻译对比研究——以张培基、朱纯深的《匆匆》英译本为例摘要:散文翻译一直被视为最能体现译者水平的翻译文体,许多MTI学生看到散文翻译就如临大敌,尤其是中译英,译者常常会心怀敬畏,怀疑自己是否能做到信手拈来、举重若轻。

而在新时代背景下,如何将中国源远流长的“文学瑰宝”推介出去,则非译者不能成事。

因此,本文以张培基、朱纯深的《匆匆》英译本为例,以中国翻译理论发展史中的“哲学美学,相互阐发”为理论基础,探讨两个译本在字词、语篇、音韵等各方面的差异。

以期可以为散文翻译实践提供一些有益的启示。

关键词:散文;翻译;哲学;美学一、引言《匆匆》是朱自清的早期散文,写于1922年7月28日。

文章充满诗意,对时光的消失深表感叹和无奈,流露出当时青年知识分子的苦闷和忧伤情绪。

这篇佳作经常出现在语文教材中,阅读量广泛。

近年来,《匆匆》一文也出现了许多不同的英译本,也有学者从不同的角度来对比研究不同的译本。

比如闵西鸿从修辞翻译风格入手,对比朱纯深和张培基的译本在拟人、排比、比喻、疑问等修辞上处理的异同。

蔡丹和陈文安从英汉语言音律美的角度出发,对比朱纯深和张培基的译文,探析两种语言的不同音律特征。

吕凌云和母海则对比《匆匆》四种英译本的词汇选择和句子处理。

李琳和刘波建立了《匆匆》的两个英译本的小型语料库,利用软件来对比两个版本的句法特征。

尚未见以“哲学美学,相互阐发”为视角的对比研究。

二、译者介绍张培基(1921年-2021年6月27日),福建福州市人,对外经济贸易大学任教,中国当代著名翻译家。

1945年毕业于上海圣约翰大学英文系,同年任英文《上海自由西报》记者、英文《中国评论周报》特约撰稿者兼英文《中国年鉴》(1944—1945年度)副总编。

张培基曾在远东国际军事法庭担任英文翻译,并亲身经历过东京审判朱纯深,英国诺丁汉大学博士,曾执教于福建师范大学、新加坡国立大学,曾为香港城市大学中文、翻译及语言学系教授,现为香港中文大学(深圳)人文社科学院翻译专业教授。

#图书评介#迈向绿色生态翻译)))评许建忠教授的5翻译生态学6*黄秀敏(天津理工大学外国语学院bett y1971@126.co m天津市300191)摘要许建忠教授的新作5翻译生态学6对翻译生态学做出了较系统性的探索,完成了将生态学这一自然学科和翻译学这一社会科学充分熔合起来研究翻译的创举,创造了一个新的翻译研究领域,为中国译学乃至世界译学做出了贡献。

本文对其进行介绍和简评。

关键词生态翻译翻译生态学译论书评Abstrac t T ransl a tion Eco logy,a m onograph by P rofessor X u Jianzhong,presents a sy stem ati c st udy of ecolog i ca ld i m ensions of translation,wh ich a llows mu t ua l permea tion of transl a tology and eco logy.Co m bini ng natural and so-cial sciences,it opens a ne w i nterdisc i p li nary fie l d of study.T he paper rev i ew s t he ground-breaking book.K ey W ords eco l og ical translati on translation eco l ogy translati on st udies rev i ew1引言国内外译界知名人士许建忠教授对翻译研究的贡献有口皆碑,他时有充满真知灼见的文章闪耀于国内外权威翻译杂志。

许教授在2002年出版的5工商企业翻译实务6曾被国际翻译家联盟誉为/从理论和实践两方面开拓了一个翻译研究新领域0的学术专著。

时隔七年,许教授又推出了另一部凝结他多年汗水和知识、智慧之力作:5翻译生态学6。

⽣态⽂学与⽣态翻译学_解构与建构在当今这个全球化的时代,随着各民族之间⽂化交流的⽇益频繁,翻译的作⽤已经变得越来越不可缺少。

因⽽对翻译的研究也就⽆可置疑地被提到了学术研究的议事⽇程上。

翻译研究(translation studies),或翻译学(translatology),在经历过⽂化转向后将向何处发展,已经成为国内外翻译研究者们共同思考的⼀个问题。

在过去的⼏⼗年⾥,通过学者们的共同努⼒,翻译学或翻译研究有了长⾜的发展,它终于在学科的版图上确⽴了⾃⼰的地位,⽽且正在朝着⼀门相对独⽴和成熟的⼈⽂社会科学分⽀学科的⽅向发展。

⽣态翻译学应该算是翻译研究的⼀个分⽀学科。

我们现在已经看到⼀个不容忽视的现象,也即⽣态翻译学,伴随着另⼀些研究⽂学的⽣态学理论和批评⽅法正在翻译学界崛起,它强有⼒地对传统的⽂学和⽂化翻译以及翻译研究本⾝的教义形成了挑战。

但是在当代翻译研究领域内,仍有相当⼀部分学者对这⼀分⽀学科的意义和⽣命⼒持怀疑态度,其理由主要在于⽣态学之应⽤于⼈⽂学科,确切地说⽤于⽂学研究,只是近⼀、⼆⼗年的事,它究竟拥有多少学科意义上的合法性还须论证。

但作为⼀种实验性的研究⽅法和视⾓,它已经被证明⾃有其合理之处,最近⼆⼗多年来⽣态批评在西⽅和中国的⽐较⽂学和⽂学理论批评界的风⾏就是其不可忽视的明证。

鉴于⽣态翻译学的研究事实上已经存在于翻译学的实践中,因此本⽂⾸先要探讨的就是⽣态翻译学与⽂学的⽣态研究或⽣态批评的关系。

从⽣态写作到⽣态翻译提到⽣态翻译学,⼈们也许很快会想到当前在⽂学批评领域内⼗分活跃的⽣态批评。

那么究竟什么是⽣态批评呢?对此⼈们⼀直理解不⼀,这⾥暂且按照国内外学者已经基本达成的共识作⼀简单的概括,所谓⽣态批评就是从⽣态环境的视⾓来对⽂学现象进⾏批评性解读和阐释,它经过近⼆⼗年的实践已经逐步从⼀个问题导向的运动过渡到⼀种⽅法论导向的⽂学批评⽅法。

也即⽣态批评的对象就是以⽣态环境为题材的⽂学作品。

“奈达现象”在中国翻译界的新发展作者:史亚菊李丽霞王晓燕来源:《西北农林科技大学学报(社会科学版)》2010年第06期摘要:奈达的翻译思想从20世纪80年代初开始介绍到中国大陆,在国内译界曾一度形成“言必称奈达”的局面。

基于陈宏薇(2001)将前20年分四个阶段的研究,本文通过调查对奈迭理论的引文情况,对2001~2008年《中国翻译》上发表的研究文献按第五、第六阶段进行了全面梳理,归纳和分析了“奈达现象”在中国的发展趋势;发现经过第四阶段对奈达翻译理论的批判性接受,“奈达现象”在第五阶段走向低谷;在第六阶段转向成为研究热点,由此说明我国的翻译研究出现“回归语言学”倾向。

最后提出当前中国译界引用西方翻译理论应与时俱进。

关键词:奈达现象;《中国翻译》;引用;翻译研究;西方译论;回归语言学中图分类号:H059文献标识码:A文章编号:1009-9107(2010)06-0100-05尤金·奈达(Eugine A·Nida,1914-)是国际著名的语言学家。

根据张经浩的统计:他单独或合作出版学术专著40多部,发表研究论文250余篇。

其中最有影响的是1964年出版的Toward aScience of Translating(《翻译的科学探索》)。

其次是与查尔斯·泰伯(charles R.Taber)合作撰写的The Theory and Practice of Translation(《翻译理论与实践》),出版于1969年。

最新完成的力作是Fascinated by Language(《语言迷》),2003年由美国约翰·本杰明斯出版公司(John Benjamins Pub-lishing Company)出版。

对于这样一位著作颇丰的学者,笔者认为有必要总结一下其最近几年的翻译思想对我国译界的影响。

自20世纪80年代奈达翻译理论被引进到我国之后,翻译界为之耳目一新,掀起了奈达研究和引用的高潮,出现了“言必称奈达”的盛况。

2010年1月第29卷第1期黑龙江教育学院学报Journa l ofH e ilongji ang Coll ege of Educati on Jan .2010Vo.l 29No .1收稿日期:2009-11-03作者简介:迟明彩(1985-),女,黑龙江东宁人,2008级硕士研究生。

功能派翻译理论综述迟明彩(哈尔滨师范大学西语学院,哈尔滨150080)摘 要:始于20世纪70年代的德国功能派翻译理论摆脱了自古以来的语言形式对等的局限性,把翻译定义为一种有目的的行为。

它是对传统/等值0观的一个重大突破和重要补充,并为翻译理论研究开辟了一个新视角。

通过综述功能翻译理论的发展以及主要理论可以更有助于我们了解翻译行为的本质,使我们的翻译实践有更好的衡量标准,提高翻译水平和翻译质量。

关键词:德国功能派翻译理论;目的法则;忠诚原则中图分类号:H 059 文献标志码:A 文章编号:1001-7836(2010)01-0130-02一、形成阶段德国功能翻译理论流派始于70年代的德国,它的出现是以1971年凯瑟林娜)赖斯的5翻译批评的可能性与限制6(P ossi b iliti es and Li m itatio n of Translati on C riticis m )一书的出版为标志的。

语言学的翻译理论基本上把翻译看做一个类似密码转换的活动。

这种以原语文本为中心的基于等值或对等的语言学的翻译理论注重的是原语文本以及在译语文本中保存原语文本的特征。

然而,等值理论被功能翻译理论者认为不但是不可能完全实现的,而且在某些情形下是不必要的。

德国的功能翻译理论经过了两代翻译理论家的发展(Nord ,1997)。

第一代的德国功能翻译理论倡导者中有三个里程碑式的人物:第一个里程碑式人物是凯瑟林娜)赖斯和她的功能主义翻译批评理论。

在她的5翻译批评的可能性与限制6一书中,把功能的范畴引入了翻译批评。

虽然没有摆脱以等值为中心,但其翻译批评模式是建立在源语文本与译语文本的功能关系基础上的。

许渊冲的诗歌翻译对中国文学翻译的贡献阴左丽丽南京林业大学[摘要]许渊冲先生是当代著名翻译家、教授。

许先生从1983年起执教于北京大学,从事文学翻译六十余年,将中国古典诗歌《诗经》《楚辞》《李白诗选》等翻译成英文、法文等多种版本,为中国诗歌翻译及对外文化传播交流做出了不可磨灭的贡献。

中国古典诗歌历史悠久又颇具浪漫气息,现当代中西方文化交流日益紧密,离不开对中国古代诗歌的翻译与鉴赏。

在中国古代诗歌的翻译中,许渊冲先生的贡献首屈一指,且翻译文风独具一格。

本文借助许渊冲先生的诗歌翻译实践和翻译理念,分析其诗歌翻译对中国文学翻译做出的贡献,为翻译研究者提供一定的借鉴。

[关键词]许渊冲;诗歌翻译;中国文学翻译[中图分类号]H059[文献标识码]A[文章编号]1009-6167(2021)15-0043-031许渊冲及其诗歌翻译简介许渊冲先生是中国当代著名翻译家,中国译协授予其“翻译文化终身成就奖”以表彰其为翻译界所做出的贡献。

许渊冲先生一生致力于把中国经典、优美、具有特色的诗歌翻译成外文,开创了中国学派的翻译理论,为中华优秀传统文化在国际上的传播画上了浓墨重彩的一笔。

自20世纪80年代起,许渊冲先生就开始从事诗词翻译工作并持续长达六十余年,超越了众多中国翻译家,有“诗译英法第一人”的美誉。

许渊冲先生在从事文学翻译的几十年间,翻译范围广泛且翻译出的文学作品都颇受欢迎。

许先生在其翻译生涯中,把一千多首中国的唐诗、宋词、元曲、楚辞、诗经等翻译成了有韵的英文和法文等多种语言,还将《红与黑》《追忆似水年华》《王尔德戏剧精选集》《许渊冲译莎士比亚戏剧集》等外国名著翻译为中文(董中兰,2018),增强了世界名著和经典诗歌的可读性(张继光,2020)。

在积极投身翻译实践的过程中,许渊冲先生先后总结出“三美论”“三之论”“竞赛说”“超越说”“创译说”等一系列独具特色的翻译理论。

许渊冲先生在多年翻译的基础上,继承并发展了鲁迅先生的“三美论”、钱钟书先生的“化境说”,还有孔子的“好之者不如乐之者”等翻译理论,为后世翻译学者提供了理论借鉴和依据。

[收稿日期]2022-11-28[基金项目]2017年国家社科基金项目 ‘文心雕龙“话语体系英译和中西文论对话研究 (17BYY061)㊂[作者简介]胡作友(1969 ),男,合肥工业大学外国语学院教授㊂㊀李雨婷(1997 ),女,合肥工业大学外国语学院助教㊂2023年第2期总第123期北京化工大学学报(社会科学版)Journal of Beijing University of Chemical Technology(Social Sciences Edition)No.2.2023Total No.123‘文心雕龙“英译的社会学考察以施友忠英译本为例胡作友㊀李雨婷(合肥工业大学外国语学院,安徽合肥230601)㊀㊀[摘㊀要]布迪厄的场域理论探讨实践与社会的关系,可以解释作为社会实践的施友忠‘文心雕龙“英译活动㊂施友忠的教育背景和个人经历使其在翻译场域找到了恰当的定位;其翻译能力使其得体地处理各种翻译问题;其故国情怀使其恪守翻译伦理,主要采用异化翻译忠实传达原著思想;其文化资本使其英译本广为接受,引发了西方世界对中国文论的关注和讨论,提高了中国文论的话语权和影响力㊂场域㊁惯习与资本的联合互动可以创造高质量的翻译作品㊂㊀㊀[关键词]‘文心雕龙“英译;场域;惯习;资本;施友忠㊀㊀[中图分类号]H315.9㊀㊀[文献标识码]A [文章编号]1671-6639(2023)02-0079-08一㊁引言㊀㊀ 社会翻译学 是1972年霍姆斯首次提出的[1],在20世纪90年代伴随翻译学的文化转向逐渐成为研究热点㊂社会翻译学作为翻译学的一个分支,探讨翻译与社会的互动,揭示翻译的社会属性[2],从社会角度研究翻译现象及其活动,包括社会与翻译的相互作用和影响[3]㊂新世纪以来,社会翻译学虽然存在解释力不足[4]㊁系统性不强㊁忽略文本分析等问题[5][6],但仍取得了突飞猛进的发展㊂其中,我们注意到了运用法国社会学家布迪厄(Pierre Bourdieu)社会分析模式讨论翻译的研究[7][8]㊂布迪厄认为社会实践是场域㊁惯习和资本三者通力合作的结果:[(惯习)(资本)]+场域=实践[9]㊂该理论在翻译研究中具有一定的应用价值和较强的指导作用㊂‘文心雕龙“是中国第一部系统的古代文学理论专著,施友忠(Vincent Yu-chung Shih)英译本是第一部英文全译本,具有重要的影响,是学界研究中西文论不可错过的成功译作,但在国内却鲜少有人关注并研究㊂本文以布迪厄的社会学理论为指导,探讨施友忠‘文心雕龙“英译本的社会学因素及其对翻译的影响㊂二㊁‘文心雕龙“英译中的场域㊀㊀布迪厄认为,场域是具有自己独特运行法则的社会空间,是社会行动者在个人惯习指引下依据其个人资本进行争夺的场所[10]㊂依据各个领域所遵守的不同法则,场域可以进一步细分为不同的场域㊂各个场域相互独立却又彼此关联,因此一个参与者在不同的情况下会处于不同的场域中,也会受到不同场域的影响[11]㊂翻译是一项社会实践,这便意味着译者惯习和资本都会置身其中参与翻译活动,而场域决定着译本当下的生存环境以及后期的读者接受,因此对于译者的翻译实践产生着巨大的影响㊂翻译作品的选择不仅受97北京化工大学学报(社会科学版)2023年第2期到翻译场域的限制,很大程度上也受制于文学场域的运行规则,而文学场域的准入标准和规则又会受到权力场域的制约㊂20世纪40年代中期,施友忠应美国华盛顿大学之邀前往美国任教,1959年完成了‘文心雕龙“的首部全译本㊂他所在的场域不仅影响了其对于目标文本的选择,也为‘文心雕龙“在北美的传播创造了条件㊂(一)权力场域权力场域作为 元场域 ,是构成各种场域的基本场域,反映个体的社会位置及其呈现的力量关系㊂分析译者所在的权力场域是从场域角度进行分析的首要环节㊂从20世纪初起,美国逐渐走上了崛起的道路,二战后更是成为世界上最富有的国家,国际地位得到了显著提升并开启了全球称霸之路㊂此时,作为二战中的战胜国㊁联合国的创始国及常任理事国,中国也开始得到世界关注,美国开始主动了解中国㊁研究中国,大学设立各个有关 亚洲研究 的独立学科,成立了多个中国研究学会,期望通过区域研究,为美国的东方战略决策提供咨询㊂施友忠正是在这种背景下受邀来到美国,开始担任中国研究科目的教授㊂施友忠发现美国有关中国文化的资料极其稀缺,对于中国文论的了解极为有限,因此他下决心翻译‘文心雕龙“,向世界传播中国古代文论思想[12]㊂1955年,美中对话开启了新时代,美国的中国研究重新步入正轨,哈佛大学东亚研究中心宣告成立,各类汉学研究中心纷纷成立,相关的研究资料开始显著增加㊂在中美学者的共同努力下,北美汉学界开启了繁荣发展的征程,为施友忠翻译‘文心雕龙“创造了有利条件,为译本在美国的流传奠定了基础,也为中国文化在美国的传播创造了适宜的文化环境㊂(二)文学场域文学场域作为权力场域的分支,受到权力场域的制约㊂20世纪四五十年代, 新批评理论 在美国走向兴盛,成为美国大学学习的主要理论,奠定了在美国文学批评界的主导地位㊂受新批评理论的影响,学者们不断寻找与该理论相契合的文本,然后用文本细读的方法进行实践㊂蕴含深厚文化传统底蕴的中国文学很快吸引了学者们的注意力,‘文心雕龙“自然也受到了学者们的关注㊂20世纪50年代后,美国文学为获得 世界文学 的中心地位,急于援引美国文学批评之外的 非经典文学 ,希望拥有一种超越单民族属性的多民族㊁多种族的文学立场,实践文化多元主义㊂因此,大量引进其他民族的文学和文学批评便成为一种手段[13]㊂‘文心雕龙“结构严密㊁论述细致,集文学史观㊁文学批评与文学评论于一身,丝毫不逊色于世界上其他文艺理论,这对当时的美国是急需的珍贵资料㊂不仅如此,美国汉学界的文学场域也起到了助推的作用㊂受冷战意识的影响,美国出现了一股反共狂潮 麦卡锡主义㊂美国的现当代中国文学研究因此走向沉寂,研究中国现当代问题的美国专家以及积极推动现当代中国研究或对此感兴趣的组织机构同样遭受打击,美国学者纷纷放弃对中国时政或现当代问题的讨论㊂在现当代中国作品沉寂的同时,以儒家思想为代表的中国传统思想文化却仍旧受到美国汉学家的欢迎㊂儒家思想中多包含 奇情异趣或智慧体验 [14],正对美国汉学界的胃口,两相结合,儒家思想在美国汉学界迎来了鼎盛时代㊂‘文心雕龙“以儒家思想贯穿始终,无论是语言形式还是文本内容都令人耳目一新,施友忠英译本的出版适逢其会,迅疾吸引了众多评论家的目光,提升了‘文心雕龙“在北美的知名度㊂(三)翻译场域翻译场域主要涉及翻译作品的翻译环境和翻译条件,蕴藏着比文学场域更为复杂的权力关系和运行规则㊂美国很早就开始了对中国文化和文学作品的关注,起初主要是受到西欧特别是英国的影响㊂传教士和外交官是从事中国研究的主要力量,他们多通过纪实类文本叙述当时中国的社会生活㊂进入20世纪后,译者群体开始向 学者型 转型㊂大量来华人士回国后进入高等学府,开始从事汉学研究并培养众多门生,逐渐形成规模庞大的汉学研究群体㊂各个大学也纷纷成立汉学研究中心,包括哈佛燕京学社㊁耶鲁大学远东语言研究所㊁奥克拉荷马大学亚洲事务研究所以及伊利诺斯大学亚洲研究中心等㊂同时,20世纪初,留美潮持续升温,许多中国学者把中国古典文学作为攻读方向,选择博士毕业后留美任教,从事中华典籍翻译和汉学研究,并逐渐成为美国汉学研究82023年第2期㊀㊀㊀胡作友㊀李雨婷:‘文心雕龙“英译的社会学考察 以施友忠英译本为例的中坚力量㊂20世纪上半叶,大多数海外译者聚焦于翻译中国的古典文学作品,对中国作品的翻译研究集中于中国传统思想文化,对历史学㊁哲学和人类学的研究远远超过对经济学㊁政治学和社会学的研究㊂当时正在华盛顿亚洲语言系任教的施友忠,深感中国文学的英文资料十分稀缺㊂施友忠十分热爱中华文化,对‘文心雕龙“尤其喜爱,认为其可与西方优秀文论相媲美,不能因为无人翻译而让其处于无人知晓的境地[15]㊂在时任哥伦比亚大学副校长狄百瑞教授(William de Bary)的支持下,施友忠开始了‘文心雕龙“的翻译㊂综上所述,权力场域㊁文学场域和翻译场域相互交织,共同促成了施友忠对‘文心雕龙“的选择㊂权力场域为中国文学进入美国提供了机遇,并间接促进了美国汉学界的发展;信奉多元文化主义的文学场域催生了施友忠翻译‘文心雕龙“的想法;翻译场域对中国文学资料的需求促使施友忠更加坚定自己的选择,同时‘文心雕龙“本身蕴含的丰富价值和译者对中国传统文化的热爱也是不可或缺的条件㊂施友忠译本不仅向英语世界传递了中国古代文论知识,还引发了西方文论界对中国文论的关注和讨论[16]㊂三㊁‘文心雕龙“英译中的惯习㊀㊀惯习是一系列持久的㊁稳定的性情倾向,是行动者从过去的经历中所习得的观念㊁行动方式㊁思考方式的总和,是社会规则的内化[17],是赋予人类行为以特定意义㊁协调人类行为方向㊁经历史沉淀成为实践的经验因素,是一种禀性系统㊁生存经验㊁行为方式㊁反思模式,是一种与结构意义相近的结果㊁意向㊁习性㊁趋势㊁倾向,是一种惯常状态与存在方式[18]㊂译者惯习与译者行为关系密切,对译者的翻译活动产生着重大的影响㊂西米奥尼认为,译者惯习 是一个在文化上预先被建构同时又起建构作用的媒介,其在文化迁移过程中对文化产品进行协调 [19]㊂译者惯习会影响译者翻译策略的选择和译文的形成㊂(一)译者惯习与翻译策略施友忠生长于社会动荡但新文化运动兴起㊁高举民主与科学大旗的年代,他深知学习新知识㊁新文化的重要性㊂他先后就读于福建协和大学㊁燕京大学与南加利福尼亚大学㊂1945年应华盛顿大学之聘担任该校中国哲学㊁文学㊁文化史教授,直至1973年退休㊂施友忠生于中国,长于中国,对中华文化有着深切的热爱㊂长达20年的求学经历使他积累了丰富的文化知识,美国的留学和任教经历使其英文水平炉火纯青㊂美国汉学的发展使他意识到中国文化传播的机遇,坚定了他研究与翻译中国文化作品的决心㊂正是基于对祖国文化的赤诚之心,施友忠选择采用异化翻译策略传播中国文化,在努力传递作品原意的基础上最大程度地保留作品的异质性㊂在‘文心雕龙“译本开篇,施友忠附上了40余页的中国文论知识介绍,包含孔子㊁孟子㊁庄子等先贤的主要思想,为读者打下阅读的文化基础㊂译本共360余页,其中注释占据了将近一半的页数,为读者详尽地解释‘文心雕龙“的各类典故和术语㊂文末还包含篇内关键术语的解释及术语检索表㊂对于关键术语,译者不仅给出了英文释义,还附上术语的汉字形态,宣传汉字文化,让国外读者对中国文化有较直观的认识㊂施友忠通过详尽而完整的翻译和解释将‘文心雕龙“介绍给英语读者,促进了中国文论在英语世界的传播㊂翻译是对原文表达习惯和形式价值的把握和传达[20],是旨在传达异域文化㊁风俗㊁思维㊁审美的一项跨文化活动[21]㊂大多数情况下,施友忠采用直译的方法,无论是语言形式还是文本含义,都尽可能贴近原文,最大程度地传递原文的内容,展示中国古代文论的思想,填补中国文论在英语世界的空缺,传播中国文化㊂译本发行后,虽然施友忠的直译法受到了海陶玮(James Hightower)[22]㊁侯思孟(Donald Holzman)[23]㊁霍克斯(David Hawkes)[24]㊁柳无忌(Liu,Wu-chi)[25]等评论家的质疑,但不可否认的是,该译本确立了‘文心雕龙“英译的翻译规范[26],为中国古代文论的翻译提供了较好借鉴㊂(二)译者惯习与术语翻译术语是各门学科中的专门用语,‘文心雕龙“中的文论术语是中国文学理论中的特有术语,有着与西方文论完全不同的生成方式㊁表达形式和美学内涵,不仅融合了中国人的文化精神,也体现着中国人的思维习惯[27]㊂因此,如何翻译文论术18北京化工大学学报(社会科学版)2023年第2期语,使其既能保留本身的异质性,忠实于源语文化,又能贴近外国读者,满足读者期待,一直是困扰翻译界的难题㊂施友忠认为,文论术语的意义会随着语境的变化而变化,因此译者要根据语境来确定术语的真实含义[28]㊂施友忠对术语的翻译非常灵活,绝非僵化地一一对应,以便最大程度地再现术语的含义㊂(1)故形立则章成矣,声发则文生矣㊂Therefore,just as when nature expresses itself in physical bodies there is plastic pattern,so also,when it expresses itself in sound,there is musical pattern[29].文 是‘文心雕龙“的关键词,含义丰富㊂广义的 文 包括世界万物的形容声貌以及社会文化和文学辞章等,根据不同的使用搭配, 文 又会产生其他含义㊂施友忠根据不同语境,将 文 灵活翻译成不同的术语,以pattern,writing,work, literary/literature为主㊂该句中, 文 是指由形体的确立和声韵的激发所产生出来的文章,分别代表 形文 和 声文 ㊂施友忠将其翻译为 plastic pattern 和 musical pattern ,在保留 pattern 这个中心词的情况下分别对应前面的 physical body 和 sound ,使读者能清楚地理解形状㊁声音和文章之间的关系㊂(2)然则志足而言文,情信而辞巧,乃含章之玉牒,秉文之金科矣㊂Ideas adequately expressed by words combined into literary forms sincere sentiments embodied in masterly expressions:these are the touchstones of literary composition[30].刘勰将 情 视为 立文之本源 ,施友忠对 情 的翻译尤为谨慎,在不同场合分别译为emotion,feeling,sentiment等㊂此句为段落的总结,意指写作需要做到思想充实㊁文采飞扬㊁情感真实㊁文辞巧妙才能出奇制胜㊂施友忠用 sentiment 翻译 情 ,相比 emotion 和 feeling 两词, sentiment 在语体形式上更为正式得体,情感表达上更为理性客观,非常适合出现于段尾总结类话语中,体现了译者对术语翻译的精准把握㊂(三)译者惯习与文体翻译‘文心雕龙“是用骈文写成的文学理论专著,其文章体制完备,骈散结合,奇偶适变,富于变化,在中国骈文史上具有特殊的地位㊂因此,骈文是‘文心雕龙“的重要特色㊂施友忠的学者秉性决定了他的翻译既要追求忠实本色又要富含学术特色,因此他在确保忠实翻译的基础上尽力还原原文句式,保留原文的骈体特色,再现原文的内容与形式㊂(1)附理者切类以指事,起情者依微以拟议㊂起情故兴体以立,附理故比例以生㊂When we reason by analogy,we group things by comparing their general characteristics;and when we respond to stimuli,we formulate our ideas according to the subtle influences we receive.The hsing is the result of our responding to a stimulus,and the pia consequence of reasoning by analogy[31].对偶艺术水平的高低决定了骈文水平的高低㊂‘文心雕龙“中的对偶随处可见,这对译者提出了较高的要求㊂施友忠在翻译时主要采用直译法,对照原文句式,在保持译文准确的前提下用英语中的 parallelism 较好地重现了原文句式㊂英文的平行结构虽然与原文存在差异,但无论是在句子长度上还是在句型结构上都形成了对仗,读起来节奏感较强㊂(2)若乃‘河图“孕乎八卦,‘洛书“韫乎九畴From Ho-t u,the Yellow River Map,were born the eight trigrams,and from Lo-shu,the Writing from the River Lo,came the nine categories[32].用典 是骈文的另一大特征㊂‘文心雕龙“中的典故繁多,如何在清楚解释原文典故的同时还能使译文流畅㊁简洁,也是对译者的一大挑战㊂翻译过程中,施友忠无论是对语典还是事典都采用直译和注释相结合的方法,以完整地传达原文的含义㊂此例为典型的事典,‘河图“和‘洛书“分别对应‘易经“中的 河出图 洛出书 ㊂译者对其进行了简短的解释,使读者能理解这两个典故的来龙去脉㊂在文段下方,施友忠还对这两个典故进行了具体的解释㊂这种译法既保证了原文的可读性,又为读者提供了认识中国传统文化的机会㊂(3)春日迟迟,秋风飒飒,情往似赠,兴来如答㊂282023年第2期㊀㊀㊀胡作友㊀李雨婷:‘文心雕龙“英译的社会学考察 以施友忠英译本为例Spring days pass slowly,And autumn wind soughs mournfully.The access of feeling for something is describedas the giving of a gift,And the coming of inspiration as a response [33].藻饰主要表现为语言的华丽之美㊂‘文心雕龙“兼顾自然之美和人工藻饰,既有鲜明突出的色彩藻饰,也有形态各异的形态藻饰,还有生动贴切的修辞藻饰㊂施友忠在翻译时严格选词,在传达原文含义的同时也注重语言和修辞的翻译㊂ 春日迟迟,秋风飒飒 是形态藻饰,通过 迟迟 和 飒飒 ,将春日和秋风形象化,使读者感受到春天的和煦之美和秋天的气息之美㊂译者针对原文的藻饰将春日和秋风具体化㊁形象化: pass slowly 传达了慵懒惬意的感觉; soughs mournfully 赋予秋风以悲伤㊁愁人的感情色彩,再现了秋风秋景的萧瑟之意㊂(四)译者惯习与语篇翻译‘文心雕龙“用词简约但意义深刻㊂在翻译过程中,中文译为英文所需要的用词会比原文多,为避免译本冗长,施友忠在遵循原文段落划分的基础上,根据段落或语篇话题对部分段落进行了拆分或合并,确保译文的衔接与连贯,方便读者阅读㊂经统计,除‘序志“一篇外,译本共有196处段落拆分和41处段落合并,进行分段和合并的主要依据是时间和话题类别㊂‘文心雕龙“用典繁复,涉及多个历史朝代的典故㊂译者通常对不同朝代进行分段,尽量使每段长短均衡,整齐美观,以方便读者阅读和理解㊂此外,话题类别和段落话题的一致性也是施友忠的划分依据,他通常改变原文段落结构,对段落进行再划分或合并㊂以‘文心雕龙㊃哀吊“为例,译者将 昔三良殉秦,百夫莫赎 与下段合并,其原因在于:文章开端为总述性话语,而从 三良殉秦 至 汉武封禅 均为作者为 哀辞 所举的例子,因此译者采取了合并段落的手法,以保持段落话题的一致性㊂此外,译者对‘序志“一篇进行了位置调整㊂原书中的‘序志“位于全书之末,意在体现作者的尊经意识㊂施友忠在翻译时特意将该篇置于全书之首,希望能帮助读者更好地理解全篇,把握全书主旨㊂海陶玮在评论该译本时,对此举进行了肯定,认为这样做能为读者提供一些指导[34]㊂四㊁‘文心雕龙“英译中的资本㊀㊀布迪厄的资本理论将译者资本界定为译者所积累的劳动,通常以译者的经济资本㊁文化资本㊁社会资本和象征资本等形式存在,分别指货币和财产㊁文凭与知识㊁亲属与人缘以及头衔与名望[35]㊂每位译者都具备这些资本,但由于各类资本占比不同,分量不同,对于场域和惯习的影响也不同,因此其结果也不同㊂一部作品的翻译不仅受到其背后经济资本和译者个人社会资本的影响,其发行效果也和 资本 息息相关,是译者㊁出版商和其他参与者共同努力的结果㊂施友忠‘文心雕龙“英译本受到了学界和社会的广泛关注,是各类资本共同运作的结果㊂(一)经济资本经济资本是指以货币换算能直接转换为金钱的资本,即译者本身所具有的经济实力㊂在翻译场域中,经济主体涉及多方,不仅包括译者本身所拥有的资产和经济实力,还包括翻译过程中给予译者资助的组织的经济资本㊂施友忠是华盛顿大学教授,工资不菲,他还在多所大学担任客座教授,经济实力有保障,因此谋生并不是他的翻译目的㊂内心的热爱㊁使命的召唤㊁做文化交流的使者才是他翻译的目的和动力,这也间接说明了施译本质量高㊁价值高的原因㊂经济资本还包含其他组织的支持与援助㊂施友忠翻译‘文心雕龙“时得到了华盛顿大学研究生院研究基金及艾格尼斯㊃安德森基金的资助㊂华盛顿大学是美国汉语研究历史最悠久的高校之一,一贯支持汉学研究,该校的基金项目支持为施友忠提供了经济资本,助力译者潜心于翻译事业㊂(二)文化资本文化资本是文化及其产物的功能性概念,是社会交换体制中的一种社会关系,包括使人获得权利和地位的文化知识或素养㊂布迪厄认为,先天的文化资本优于后天的文化资本[36]㊂翻译场域中的文化资本指译者的文化素养与文化知识等㊂在翻译过程中,施友忠扮演着文化资本持有人的角色,他通过日积月累的中华文化与文论知识,逐38北京化工大学学报(社会科学版)2023年第2期渐实现了文化资本的客观化㊂施友忠先后在中国和美国接受了从本科到博士的高等教育,具有极高的文学素养和天分,这为其翻译‘文心雕龙“打下了深厚的文化基础㊂他还编著了‘迪卡尔㊃斯宾挪莎㊃莱伯尼兹“以及‘柏拉图和亚里士多德“两本书,对西方哲学和文论有自己独到的见解㊂同时,施友忠在美国的留学与任教经历为其翻译‘文心雕龙“打好了语言基础,保障了译本的语言流畅性与文化保真度㊂施友忠积累的文化资本,主要体现在译本对中国古代文论的介绍㊁文中的详细脚注和文末的术语集锦,这些都是施译本成为经典译本的重要原因㊂‘文心雕龙“是中国古代文学批评理论的高峰,在中国古代文论中占有重要的地位,这也是施译本受人欢迎的内在原因㊂施译本被列为‘文明史:资料与研究“(Records of Civilization:Sources and Studies)系列丛书之一,受到多项基金支持㊂该书受到的强烈关注足以表明该书的价值㊁地位与重要性,也说明了文化资本对于翻译的重要影响力㊂(三)社会资本社会资本指在相互承认或默认的关系网中实际拥有或潜在拥有的资源[37]㊂翻译过程中,译者的个人关系网是一种社会资本,对译本后期的传播产生影响㊂施友忠在华盛顿大学与戴德华(George E.Taylor)㊁卫德明(Hellmut Wilhelm)㊁萧公权(K.C.Hsiao)㊁张仲礼㊁魏特夫(Karl August Wittfogel)㊁萧祚良以及屈莱果(Donald Treadgold)等众多学术大家成为同事,他们为其翻译提供了诸多帮助㊂他还得到了哥伦比亚大学副校长狄百瑞(William Theodore de Bary)的支持㊂1959年,施友忠‘文心雕龙“英译本由哥伦比亚大学出版社出版,列为‘文明史:资料与研究“丛书之一,该系列丛书受到了卡耐基基金赞助㊂在翻译实践中,出版社扮演着操纵文化生产的角色[38]㊂哥伦比亚大学出版社成立于1893年,是美国历史最悠久㊁规模最大的大学出版社之一㊂哥伦比亚大学拥有美国最早的汉学系,是美国东亚研究重镇,对汉学经典翻译非常重视㊂哥伦比亚大学出版社为施友忠英译本提供了传播的平台,为该译本在北美的传播提供了便利条件㊂关注与评论往往是对作品最大的反响,是最好的传播方式之一㊂施译本流行于美国汉学界,为中国文论的传播打下了坚实的基础,深受后人尊重[39]㊂(四)象征资本象征资本是体现行动者在社会关系网络中各种特权的资本,是转换的和伪装的经济资本[40]㊂1929年,施友忠从燕京大学毕业后赴美完成了博士学业,取得哲学博士学位㊂他曾经在中国多所大学任教,包括河南大学㊁国立浙江大学㊁民族文化书院㊁燕京大学㊂教学之余,他专攻哲学研究,取得了相当突出的成就㊂在‘当代中国哲学“一书中,贺麟曾把施友忠列为中国哲学界 唯心论 代表人物之一[41]㊂在华盛顿大学任教期间,施友忠参与近代中国史研究计划,在汉学领域取得了公认的成果,并在美国哲学界有很高的声誉和地位㊂他还受邀成为多个大学的客座教授,国立台湾大学㊁加州州立三藩市大学㊁亚利桑那州立大学均在其列㊂他在美国汉学界的学术成就与象征资本也为其英译本在哥伦比亚大学出版社的出版发挥了巨大作用㊂施译本后来又在台北(Shih1970)[42]和香港(Shih1983)[43]再版发行㊂在其影响下,宇文所安英译本(Owen1992)[44]㊁黄兆杰(Wong et al. 1999)[45]全译本㊁杨国斌(2003)[46]全译本先后问世,将‘文心雕龙“的思想传播到世界各地,为中国文论谋取了话语权,有助于中国文论国际话语体系的建立㊂五、结语㊀㊀本文借鉴布迪厄的场域理论,分析了影响施友忠‘文心雕龙“英译的社会因素㊂首先,施友忠对‘文心雕龙“的选择是各个场域互动的结果㊂美中权力场域的博弈,加快了美国了解中国的步伐,加速了美国汉学界的形成和发展;美国觊觎 世界文学 中心的野心,使其文学场域开始接受并吸收他国文学,为‘文心雕龙“的进入提供了入场机会;美国对中国文论资料的欠缺催生了翻译需求;施友忠对‘文心雕龙“的热爱,使其毅然决然地走向了翻译之路㊂其次,施友忠深受中西文化的熏陶,译者惯习的养成深深打下了中西文化的烙印,影响了译者所采用的翻译策略㊂中国的成长和学习经历使其对中国文化怀有深厚的感情和坚定的自48。

收稿日期:2021-11-41 苏轼诗词翻译研究概述苏轼诗词的英译与出版有四个特点:“起步晚,诗篇零散,数量少,成功者鲜见。

”(戴玉霞 等,2016)苏轼诗词英译本最早见于1853年的《皇家亚洲协会会报》(任梦雨,2019),此后中国古典诗词翻译一度陷入沉寂,直至巴顿·华兹生出版其著作《宋代词人苏东坡选集》才重获关注。

现在有记载的翻译过苏轼诗词的外国译者共有20余位,其中巴顿·华兹生的翻译最优。

国内对苏轼诗词的翻译起步较晚,最早的译者有蔡廷干、林语堂等。

在译本备受认可的后来者中,许渊冲翻译诗词数量最多,达100首,在苏词英译中有着极为特殊的地位。

林嘉新等(2019)认为,华兹生的“翻译策略对中国古典诗学进行诗学征用,在译文杂合中产生中美诗学的碰撞、妥协与再生,使译诗产生文学变异现象,从而形成新语境下的苏轼诗词阐释”。

万佳琦等(2020)从阐释运作理论视角出发,对比了许渊冲和华兹生的译本,分析阐释了苏轼诗词英译文本是如何实现“信任、侵入、吸收、补偿”的。

2 “三美”理论及其理论阐释力许渊冲在其译作《毛泽东诗词四十二首》中提出了“三美论”这一重要文学翻译理论。

在其《唐宋词选》英、法译本中他曾说,只有充分体现中国诗词的意美、音美和形美,译者才能让读者喜欢上他的成果(许渊冲,2006)。

“三美论”指文学翻译应寻求“真与美的统一”,即保证译文与原文的相似性,同时尽可能保留原文中的美感。

这些美感包括“音美”“意美”“形美”三个方面,译者应适当做出取舍。

其中,意美是最重要的,即翻译需要传达原文想要传达的东西;音美是次要的,即翻译要保持声音美,如音韵美;最后是形美,要求形式的相似性,译文兼顾句子长短和对仗工整。

许渊冲在翻译实践中不断反观自身,用实践检验理论,再用理论指导翻译的实践过程(祝一舒,2019)。

他从实践出发去思考翻译,特别关注汉语的特点,关注汉语与外语之间的差异,关注差异背后的文化、审美等因素(祝一舒,2020),从而才有了今天的“三美”理论。

儿童文学作品文学翻译论文一、被动显形:文学系统外的操控因素———意识形态任溶溶早期翻译的大都是苏联儿童文学作品。

根据马力的统计,在19481948——1962年间,任溶溶翻译了40部作品,其中35部都是译自前苏联的儿童文学作品。

这显然也是与当时的社会政治文化背景密切相关的。

从20世纪20年代末至50年代,苏联政治文化对中国社会的影响很大,苏联文学及其儿童文学也是如此。

“50年代,因为中国奉行‘学习苏联老大哥’的一边倒政策,苏联社会主义现实主义儿童文学蜂涌而入,大量翻译俄苏作品几乎成了一种浩大的运动。

”1952年,新中国第一家少儿读物专业出版社———少年儿童出版社在上海成立,任溶溶任译文科科长,该社成了当时儿童文学译介的中心。

此时的任溶溶,集译者与“赞助人”于一身,又构成了其译介儿童文学得天独厚的条件。

在此期间,任溶溶翻译了大量苏联的儿童诗,他选择的原文作者都是声名显赫的诗人,如马雅可夫斯基、马尔夏克、阿托尔斯泰、盖达尔等。

这个时期,儿童文学的教育功能占主导地位,当时的社会迫切需要用“勇敢”“无私”“奉献”等精神来提升中国少年儿童的思想道德修养,所以翻译的作品主要也是以革命励志类为主。

例如,如,19531953年时代出版社出版了任溶溶翻译的《古丽雅的道路》,立刻成了一本畅销书,成了一本畅销书,77个月后印数就接近50万册。

苏联的道路,青春和理想,为祖国奉献的精神,这个切让小英雄古丽雅在新中国的大地上引起了强烈的共鸣。

由此可见,当时社会的主流意识形态对译者产生着潜移默化的影响,致使译者的意识形态不自觉地与主流意识相靠拢,当这两者很好地结合在一起时,译者的翻译活动就如鱼得水,既顺应了时代潮流,又极大地满足了读者的阅读期待。

而此时译者的身份地位也得以凸显,译者的声音亦更响亮。

当时的“古丽雅热”让更多的读者理解了任溶溶,他翻译的其他作品也所以进入了更多读者的视野。

不过,当整个社会的主流意识形态发生骤变的时候,处于该系统中的文学系统也会随之发生变化。

对当前中国翻译理论沉寂期的思考刘宓庆先生在《翻译理论研究展望》一文中提到中国译坛目前进人了一个相对的静寂期。

0天津外国语学院的林克难教授也撰文指出,“中国翻译理论到了9O年代后期,出现了一个低潮”。

0虽然也有人提出.中国翻译的第四次高潮已经到来。

然而,这所谓的第四次高潮的标志性成果大部分是前一时期著作的再版,理论上并没有重大的突破,我国翻译理论并没有走出两位学者所提到的沉寂期。

造成这种状况主要有内因和外因两个方面。

所谓内因,主要是指韶译和翻译理论研究本身的原因,包括翻译研究本身的复杂性、语言学研究的局限性以及我国当前翻译理论研究的不足等等。

所谓外因,主要是指我国翻译人才的培养机制以及翻译领域的功利主义影响等方面。

一、翻译和翻译研究的复杂性长期以来,我国翻译界对于韶译的一些重要概念一直存在着争论,如直译和意译、科学和艺术翻译的原则、翻译的性质等,充分反映出翻译和翻译理论研究的复杂性。

从翻译实践本身来看,它涉及的语种繁多,语系复杂,有各自独立的语音、语法、词汇系统,体现出各自民族独特的文化精神和思维模式,要想建立一套能够指导任何语种的韶译实践的理论是不可能的;从翻译及翻译研究所涉及的学科来看,有语言学、哲学、美学、心理学、文化学等等,各门学科错综交织;从翻译的过程来看,韶译研究对各个环节,包括作者、文本、读者甚至译者等都不能忽视。

翻译中这几个环节之问的矛盾给翻译和翻译研究带来了困难。

虽然中国韶译理论已经积累了丰富的理论,有学者一直在致力于建立翻译学,还出现了以翻译学命名的著作(黄龙,《翻译学》,江苏教育出版社,1988),但是要在短期内有所突破,建立起与哲学、美学、语言学、文化学等学科相并立的翻译学还比较困难。

基于韶译和翻译研究本身的复杂和困难,在一定时期内出现沉寂是正常的。

沉寂可以使译界对前期的研究进行总结,找出不足,并为进一步的研究找到新的突破口。

[收稿日期】1999—10一l0(作者筒舟】尹衍相(1970一),男,石油大学(华东)外语系讲师,硕士。

73维普资讯--------------------------------------------------------------------------------Page 2二、语言学研究的局限性80年代以来,国外翻译理论,尤其是语言学翻译理论的引进,曾掀起了我国翻译研究的一个小高潮,一段时期内,从语言学角度研究翻译占据了翻译理论研究的主导地位。

于是有人提出.发源于印欧语系的语言学理论与汉语格格不人,要想用扎根于西方语言学理论的译论来研究英汉翻译根本行不通,把当前的沉寂完全归因于语言学理论的发展,忽视语言学理论对我国翻译研究的贡献。

林克难教授在其文中指出,“最根本的…,还是语言学翻译理论最终并没能摆脱直译和意译两元对立(dlchotomy)的阴影。

”0这虽然很有概括力,但他还是以翻译理论本身作为出发点的。

那么造成两元对立阴影这一现象的根本原因是什么呢?应当是语言学理论研究本身的片面性。

瑞士语言学家索绪尔(FdeSaussure)曾经界定了两个重要的概念,即语言([angue)和言语(parole)。

语言是社会团体所共有的一种抽象的规约系统,而言语则是个人的意志和智能性的行为,所以是具体的,并受使用者个人和具体使用场台的制约。

由于言语活动是多方面的,性质复杂,同时跨着物理、生理和心理几个领域,所以是混杂的,不适于进行系统的研究。

而过去的语言学翻译理论一直致力于抽象出一套用于指导语言行为的规则体系,以指导翻译实践和翻译研究。

但事实上,翻译家和翻译研究者所关注的不仅仅是两种语言之间的规则性比较,更应该关注的是言语。

因为翻译所接触的作品,尤其是文学作品,是创作者个人的、具体的言语活动的结果,而译者的翻译也是译者的言语活动的结果。

遗憾的是,语言学翻译理论的学者们因受结构主义语言学的影响对言语这一角度没有予以足够的重视。

例如,卡特福德(JohnC.Catford)将他的翻译理论建立在普通语言学基础上,致力于规则制约(rule—giving)的对等(equivalence)理论;奈达(EugeneANid ̄)从语义的角度,确立了以信息(message)为导向的动态对等(dynamicequivalence)理论。

这些语言学翻译理论自80年代以来,对我国的翻译研究产生了重要的影响。

语言学理论本身的这一片面性,使得以其为基础的翻译理论的发展受到了限制。

与80年代辉煌的翻译研究相比,90年代后期,我国翻译理论研究出现沉寂自然是不可避免的了。

三、引进理论与我国传统文论缺少结台任何一种引进理论,如果能够很好地与我国的传统理论及实际情况相结合,就会推动我国理论研究的发展。

然而,我国翻译界在把国外语言学成果拿来应用的时候+没有能够成功地与我国传统译论的研究结合起来。

我国的传统译论与传统文论有着一脉相承的关系。

例如,严复引用儒家经典《易经》和孔子的有关论述作为立论依据,提出了信达雅的翻译标准;神似和神韵是从美术创作和临摹中悟出的翻译境界;钱钟书从《说文解字》的一段训诂文字中引申出对翻译的论述,提出了化境说。

可以说,我国七八十年代以前的译论基本上属于传统译论,而此后由于引进西方语言学翻译理论,翻译研究的重心转向了语言学角度,研究人员倾向于从揭示语言本质,探寻语言规律,进行双语对比等视角进行翻译研究,使传统译论受到了一定程度的冲击。

当语言学翻译理论研究走到一定地步,其弊端逐渐显露出来的时候,有人即开始对其进行否定,而不是结台我国的国情去进行严肃地思考:一方面正视传统,另一方面借鉴外国理论,把宏观研究和微观研究结合起来。

四、翻译和翻译研究领域的两个脱节虽然80年代以来,我国的翻译理论研究一度辉煌,但是其现状却不容乐观。

除了西方译74维普资讯--------------------------------------------------------------------------------Page 3论投能很好地与我国传统译论相结合之外.我国的翻译和翻译理论研究在两方面存在严重脱节:即创作与翻译、理论和实践的脱节。

创作与翻译的脱节日益严重。

我国现代的一些翻译家如鲁迅、郭沫若、茅盾、冰心、卞之琳等等往往都是一流作家,他们的翻译和刨作互相促进,也从一定程度上提高了翻译的影响力。

而当前的一些翻译作品大多出自学者之手.有人称之为学者式翻译。

这样的翻译往往裉忠实于原作,却缺乏文学性。

相比之下,理论和实践的脱节更不利于翻译和翻译理论的发展一方面.搞理论的往往不从事翻译实践,而搞实践的又鄙视理论;另一方面,理论研究的成果不能很好地指导翻译实践。

我国翻译和积译研究领域的这两个脱节在一定程度上限制了翻译理论和翻译实践的发展,必须引起翻译界的高度重视。

以上从翻译和翻译研究本身分析了当前出现翻译理论的沉寂期的原因。

但外部因素对翻译的影响也不能不引起翻译界的重视.这些因素同样限制着我国翻译和翻译理论研究的发展其一,翻译的地位低下。

即便在对外交流日益频繁,翻译的作用越来越重要的今天.翻译也得不到应有的重视,译者的社会地位低下,很少有人喜欢从事翻译和翻译理论研究。

其二,翻译界存在功利主义,且在翻译实践和理论研究方面都有具体的表现。

在实践方面.抢译滥译之风。

甚至抄袭现象有目共睹;在理论研究方面,为了快出成果,不愿从事踏踏实实的工作,对有些引进的理论不加消化,生搬硬套。

这种功利主义之风严重影响着翻译和翻译理论研究的健康发展。

其三,忽视翻译人才培养。

七八十年代以来,翻译人才的培养形成断层。

改革开放以后.虽然翻译发展的形势很好,但落后的教育机制限制了翻译人才的成长。

例如.学习外语的往往缺乏国学功底。

学习中文的往往外语水平鞍差。

另外,由于翻译的地位鞍低,对年轻一代又缺乏及时正确的引导。

使得年轻一代不愿意投身扎扎实实的翻译和翻译研究工作。

从以上诸方面的分析可以看出,我国译坛在9O年代后期出现沉寂.是内因和外因共同作用的结果,是不可避免的,从某种角度来说,也是很正常的现象。

要结束这种沉寂.走出低谷.中国翻译界不能急于求成。

从近期来看,中国译界必须进行严肃深刻的反思。

切实地做好以下几个方面的结合,即理论和实践的结合、西方理论和传统理论的结舍、译史研究和现实研究的结台以及翻译本体研究和其它相关学科研究的结台等。

从长远来看,要认识到翻译学的建立不是一朝一夕之功,需要几代人的共同努力,因此.要着眼于未来,完善翻译人才培养机制。

参考文献[1】陈福康.中国译学理论史稿[M】上海外语教育出版杜.1992.[2]胡墓普.论中国翻译理论研究特色[J】.伸国翻译).1998.(4)c3]谭载喜.必须建立翻译学.中国当代静译百论[c].杜承南.文军主编,重庆太学出版社,t994—6£4】王佐良.新时期的翻译观,中国当代翻译百论£c],杜承南,文军主路.重庆大学出版社.1994—6[5】替莉薜.中国翻译技巧的反思和回顾[J].‘中国科技翻译’,1998,(3j[6]张柏热.姜秋霞.对建立中国翻译学的一些思考[J].‘中国翻译>,1997,(2)[7】胡壮脯.刘润蒲。

李廷福.语言学教程[M].北京大学出版社,1988.炷:函劓宓庆:‘中国翻译}19966‘翻译理论研究展望》。

0林克难{‘中国翻译)l86‘对理论抗寂期的反思>。

0林克难:‘中国翻译)1998.6.‘对理论沉寂期的反思》。

陈福康;‘中国译学理论史稿》上{每外语教育出版社,1992。

@楚至太t张华华:‘外国语》l9982‘试论当前我国翻译界的抄袭现象》。

[责任编辑:一见]75维普资讯。