一些特殊矩阵的秩等式

- 格式:doc

- 大小:1.65 MB

- 文档页数:16

frobenius不等式

弗罗贝尼乌斯不等式(Frobeniusinequality)亦称西尔维斯特不等式,是一种特殊不等式,指矩阵乘积的秩与其因子的秩之间的重要关系式。

设矩阵A和B是可乘的,而B和C是可乘的,则r (ABC)≥r(AB)+r(BC)-r(B),在此不等式中,若A为m×n矩阵,B为n阶单位矩阵,C为n×s矩阵,则r(AC)≥r(A)+r (C)-n,有的书籍也称第一种情况为弗罗贝尼乌斯不等式,第二种情况为西尔维斯特不等式。

Frobenius不等式:rank(ABC)⩾rank(AB)+rank(BC)−rank(B)。

我们知道,任何一个线性变换A∈Hom(V,V),都可以由某组基{αi}以及它们的象完全确定,并由此得到了这组基下的变换矩阵A。

为了让矩阵运算和变换运算的格式保持一致,把aij定义成

Aαj在αi上的坐标。

如果再把所有向量α映射成坐标列向量a,Aα的象就是Aa,而变换AB的矩阵也正好是AB,这样使用起来就方便多了(后面将不加区分地写成A)。

值得提醒的是,变换矩阵是线性变换的一种表示形式,可以更方便地讨论变换的性质;但其并不能完全替代后者,有时反而会让叙述变得繁琐(比如矩阵秩的讨论)。

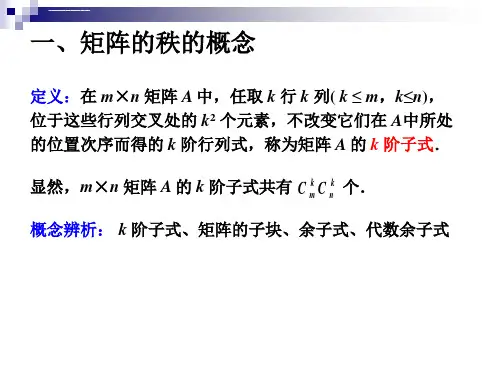

第五节矩阵的秩矩阵秩的不等式小结一、矩阵秩的概念定义1 在m n 矩阵A 中任取k 行k 列(k m , k n),位于这些行列交叉处的k 2 个元素, 不改变它们在A 中所处的位置次序而得的k阶行列式,称为矩阵A 的k 阶子式.m行n列矩阵的k 阶子式有几个呢?k k m n 矩阵A 的k 阶子式共有Cm Cn 个.定义2 设在矩阵A 中有一个不等于0 的r 阶子式D,且所有r 1 阶子式(如果存在的话)全等于0,那末 D 称为矩阵A 的最高阶非零子式,数r 称为矩阵 A 的秩,记作R( A) .并规定零矩阵的秩等于零.注:m n 矩阵A 的秩R( A) 是A 中不等于零的1. 子式的最高阶数 .2.显然有R( AT ) R( A) k 0时有R(kA) R( A)3. R( Am n ) min( m , n)4. R( An ) n A为可逆矩阵 .例11 2 3 求矩阵A 2 3 5 的秩. 4 7 1 1 2 在A 中,0. 2 3又A的3 阶子式只有一个A, A 0, 且解R( A) 2.例23 2 2 1 0 3 1 2 5 0 求矩阵B 的秩. 0 0 04 3 0 0 0 0 0解B是一个行阶梯形矩阵,其非零行有3行,B 的所有4阶子式全为零.2 1 而0 03 03 2 0, R( B ) 3. 41 32 2 例3 已知A 0 2 1 3 ,求该矩阵的秩. 2 0 1 5 1 3 2 0, 计算A的3阶子式,解0 21 323 2 2 1 2 2 0 , 0 2 1 00 2 3 2 , 1 3 0, 1 3 0, 0 2 0 1 2 0 50 1 5 2 1 5 1 3 2 0. R A 2.1 32 2 另解对矩阵A 0 2 13 做初等变换,2 0 1 5 1 3 22 13 2 2 0 2 1 3 ~ 0 2 1 3 , 2 0 1 5 0 0 0 0 显然,非零行的行数为2, R A 2.此方法简单!一般矩阵的秩,如果根据定义计算,工作量将很大,那该如何计算它的秩呢?二、矩阵秩的求法任何矩阵Am n , 总可经过有限次初等行变换把它变为行阶梯形,行阶梯形矩阵中非零行的行数是唯一确定的 .问题:经过变换矩阵的秩变吗?定理1 若A ~ B, 则R A R B .定理2 设A是一个m n矩阵, P , Q分别是m阶和n阶可逆矩阵, 则R PA R A , R( AQ) R( A), R( PAQ) R( A).初等变换求矩阵秩的方法:把矩阵用初等行变换变成为行阶梯形矩阵,行阶梯形矩阵中非零行的行数就是矩阵的秩.0 5 0 3 2 6 1 3 2 3 设A , 求矩阵A 的秩. 2 0 1 5 3 1 6 4 1 4例4解对A作初等行变换,变成行阶梯形矩阵:0 5 0 3 2 6 1 3 2 3 A 2 0 1 5 3 1 6 4 1 4 r1 r41 6 4 1 4 6 1 323 2 0 1 5 3 3 2 0 5 00 5 0 3 2 6 1 3 2 3 A 2 0 1 5 3 1 6 4 1 4r1 r4 r2 r41 6 4 1 4 1 1 0 4 32 0 1 53 3 2 0 5 00 5 0 3 2 6 1 3 2 3 A 2 0 1 5 3 1 6 4 1 4r1 r4 r2 r4 r3 2r1 r4 3r16 4 1 4 1 3 1 1 0 4 0 12 97 11 0 16 128 12r3 3r2r4 4r21 6 4 1 4 1 1 0 4 3 0 0 0 4 8 0 0 0 4 8 1 6 4 1 4 1 1 0 4 3 0 0 0 4 8 0 0 0 0 0r4 r3由阶梯形矩阵有三个非零行可知R( A) 3.1 2 2 1 1 0 2 4 8 2 例5(skip) 设A 2 4 2 3 , b 3 3 6 0 6 4 求矩阵A及矩阵B ( A b)的秩.解~ ~ ~ 设分析:B 的行阶梯形矩阵为B ( A, b ), ~ 则A 就是A 的行阶梯形矩阵,~ ~ ~ 故从 B ( A, b ) 中可同时看出R( A) 及R( B).1 2 2 1 0 2 4 8 B 2 4 2 3 3 6 0 61 2 3 4 1 0 5 1r2 2r1 r3 2r1r4 3r11 2 2 1 4 2 0 0 0 0 2 1 0 0 6 3r2 2 r3 r2r4 3r21 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 02 1 1 2 1 0 0 0 5 0 0 1 2 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0r3 5 r4 r3R( A) 2,R( B ) 3.三、矩阵秩的不等式(略讲)定理:两个矩阵乘积的秩不超过每个因子的秩,即r(AB) min r(A),r(B) 则(AB) (A) (B) n, r r r 特别地,若AB 0,则(A (B) n r )r定理(sylvester公式):设A,B分别为m n和n k矩阵,定理:设A,B均为m n矩阵,则r(A B) r(A) r(B)例:设为n阶幂等阵,即A2 A,证明r(A) r(I A) n 证:由A2 A,有A(I A) 0 由定理,有r(A) r(I A) n 又由定理,有n r(I) r(A I A)) r(A) r(I A) ( r(A) r(I A) n。

左乘列满秩矩阵秩不变证明要证明左乘一个列满秩矩阵不会改变矩阵的秩,我们首先需要明确一些定义和性质。

定义1:矩阵的秩是指矩阵中线性无关的行或列的最大个数。

性质1:矩阵的秩等于其行最简形式中非零行的个数。

性质2:矩阵的秩等于其列最简形式中非零列的个数。

性质3:矩阵的秩等于其列空间的维数。

性质4:矩阵的秩等于其行空间的维数。

现在我们来证明左乘一个列满秩矩阵不会改变矩阵的秩。

假设有两个矩阵A和B,其中A是一个列满秩矩阵,B是任意一个矩阵。

我们要证明的是,左乘A不会改变矩阵B的秩,即rank(AB) = rank(B)。

首先,我们知道矩阵乘法的定义是将A的每一行与B的每一列进行内积,得到结果矩阵AB。

假设矩阵B的秩为r,即rank(B) = r。

那么B的列空间的维数为r。

我们知道,矩阵的列空间是由矩阵的列向量生成的向量空间。

所以B的列空间的维数等于B的列向量的个数。

假设B的列向量为b1, b2, ..., bn,那么B的列空间的维数为向量b1, b2, ..., bn 的线性无关的最大个数。

现在我们来看矩阵AB的列空间。

AB的列空间是由AB的列向量生成的向量空间。

所以AB的列空间的维数等于AB的列向量的个数。

假设AB的列向量为c1, c2, ..., cm,那么AB的列空间的维数为向量c1, c2, ..., cm 的线性无关的最大个数。

我们知道,AB的列向量是A的每一行与B的每一列进行内积得到的。

假设A的行向量为a1, a2, ..., ak,B的列向量为b1, b2, ..., bn。

那么AB的列向量可以表示为c1 = a1b1 + a2b2 + ... + akbn, c2 = a1b1 +a2b2 + ... + akbn, ..., cm = a1b1 + a2b2 + ... + akbn。

我们可以看出,AB的列向量是由A的行向量与B的列向量进行线性组合得到的。

现在我们来证明AB的列向量是线性无关的。

矩阵求秩的方法

求矩阵的秩的几种方法:

1、通过对矩阵做初等变换(包括行变换以及列变换)化简为梯形矩阵求秩。

此类求解一般适用于矩阵阶数不是很大的情况,可以精确确定矩阵的秩,而且求解快速比较容易掌握。

2、通过矩阵的行列式,由于行列式的概念仅仅适用于方阵的概念。

通过行列式是否为0则可以大致判断出矩阵是否是满秩。

3、对矩阵做分块处理,如果矩阵阶数较大时将矩阵分块通过分块矩阵的性质来研究原矩阵的秩也是重要的研究方法。

此类情况一般也是可以确定原矩阵秩的。

4、对矩阵分解,此处区别与上面对矩阵分块。

例如n阶方阵A,R分解(Q为正交阵,R为上三角阵)以及Jordan分解等。

通过对矩阵分解,将矩阵化繁为简来求矩阵的秩也会有应用。

5、对矩阵整体做初等变换(行变换为左乘初等矩阵,列变换为右乘初等矩阵)。

此类情况多在证明秩的不等式过程有应用,技巧很高与前面提到的分块矩阵联系密切。

扩展资料:

矩阵的秩是线性代数中的一个概念。

在线性代数中,一个矩阵A的列秩是A的线性独立的纵列的极大数。

通常表示为r(A),rk(A)或rank A。

在线性代数中,一个矩阵A的列秩是A的线性独立的纵列的极大数目。

类似地,行秩是A的线性无关的横行的极大数目。

通俗一点说,如果把矩阵看成一个个行向量或者列向量,秩就是这些行向量或者列向量的秩,也就是极大无关组中所含向量的个数。

矩阵的秩不等式矩阵的秩不等式是线性代数中一个重要的定理,它描述了一个矩阵的秩和其子矩阵的秩之间的关系。

在本文中,我们将介绍矩阵的秩不等式的定义、证明以及应用。

1. 定义设 $A$ 是一个 $m\times n$ 的矩阵,则它的秩记为$\text{rank}(A)$。

如果 $B$ 是 $A$ 的一个子矩阵,则它的秩记为$\text{rank}(B)$。

则有以下不等式:$$\text{rank}(A)+\text{rank}(B)-n\leq \text{rank}(AB)\leq\min(\text{rank}(A),\text{rank}(B))$$其中,$AB$ 表示 $A$ 和 $B$ 的乘积。

2. 证明为了证明上述不等式,我们需要使用以下两个引理:引理1:设 $A,B,C$ 是三个矩阵,则有 $\text{rank}(AB)\leq\min(\text{rank}(A),\text{rank}(B))$ 和 $\text{rank}(ABC)\leq\min(\text{rank}(AB),\text{rank}(C))$引理2:设 $A,B,C,D$ 是四个矩阵,则有$\text{rank}\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \\ \end{pmatrix}\geq \text{rank}(A)+\text{rank}(D)-\text{rank}(B)-\text{rank}(C)$下面我们来证明矩阵的秩不等式:首先,由引理1可得:$$\text{rank}(AB)\leq \min(\text{rank}(A),\text{rank}(B))$$于是,我们有:$$\text{rank}(AB)\leq \min(\text{rank}(A),\text{rank}(B))\leq\min(\text{rank}(A)+\text{rank}(B)-n,\min(\text{rank}(A),\text{rank}(B)))$$其中,第二个不等式是因为 $\min(a,b)\leq a+b-n$。

矩阵秩的不等式及其应用矩阵秩的不等式及其应用矩阵是数学中的重要概念,广泛应用于物理、经济等领域。

矩阵秩是矩阵理论中很重要的一个概念。

矩阵秩不仅仅是一个数值,还具有深刻的物理意义。

下面我们将探讨矩阵秩的不等式及其应用。

一、矩阵秩的定义矩阵是一个M行N列的矩形数组,其中包含M×N个实数元素。

矩阵秩是由它的行和列所组成的线性空间的维数。

一个矩阵的秩指矩阵的行、列向量组的维数中的最小值。

二、矩阵秩的不等式对于任何一个矩阵A,其行秩等于其列秩。

即rank(A)=rank(AT)。

我们可以利用这个性质得到以下的矩阵秩不等式:对于任何两个矩阵A和B,有rank(A+B) ≤ rank(A) + rank(B)rank(A-B) ≤ rank(A) + rank(B)rank(AB) ≤ min(rank(A), rank(B))rank(AB) ≤ rank(A)这些不等式给我们提供了方便快捷的工具来计算矩阵秩。

三、矩阵秩的应用矩阵秩在各个领域都有广泛的应用。

在工程中,它可以用于建立模型和解法,广泛应用于控制工程、数字信号处理、材料科学等。

例如,在控制工程中,我们可以利用矩阵秩的不等式来确定控制系统的稳定性。

一个控制系统是稳定的,当且仅当系统矩阵的秩等于系统状态的维数。

如果系统的任何一个状态可以被表示为系统矩阵中的一个线性组合,那么系统就是不稳定的。

此外,在统计学中,我们也可以利用矩阵秩来确定数据的维度。

数据的维数等于其协方差矩阵的秩。

一个协方差矩阵有多少个非零特征值就代表数据有多少维。

总之,矩阵秩是一个非常重要的概念,可以帮助我们解决很多实际问题。

矩阵秩的不等式为我们提供了更便捷的计算方式。

我们应该在学习中深入理解矩阵秩,并灵活运用其相关知识。

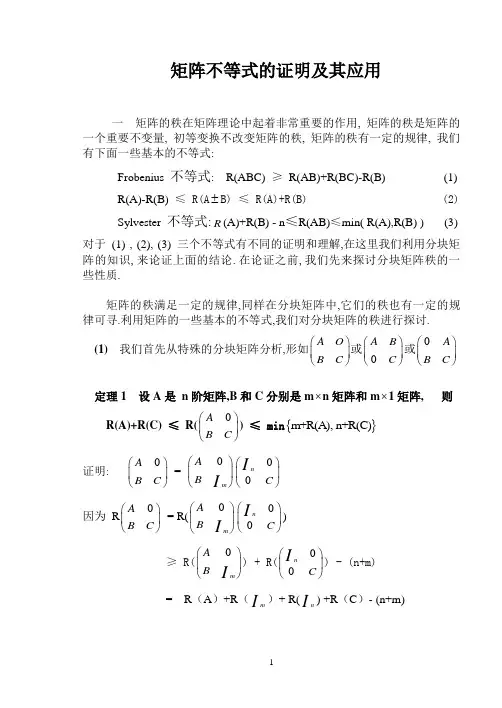

矩阵不等式的证明及其应用一矩阵的秩在矩阵理论中起着非常重要的作用, 矩阵的秩是矩阵的一个重要不变量, 初等变换不改变矩阵的秩, 矩阵的秩有一定的规律, 我们有下面一些基本的不等式:Frobenius 不等式: R(ABC) ≥R(AB)+R(BC)-R(B) (1) R(A)-R(B) ≤ R(A±B) ≤ R(A)+R(B) (2) Sylvester 不等式:R(A)+R(B) - n≤R(AB)≤min( R(A),R(B) )(3)对于(1) , (2), (3) 三个不等式有不同的证明和理解,在这里我们利用分块矩阵的知识,来论证上面的结论.在论证之前,我们先来探讨分块矩阵秩的一些性质.矩阵的秩满足一定的规律,同样在分块矩阵中,它们的秩也有一定的规律可寻.利用矩阵的一些基本的不等式,我们对分块矩阵的秩进行探讨.(1)我们首先从特殊的分块矩阵分析,形如A OB C⎛⎫⎪⎝⎭或A BC⎛⎫⎪⎝⎭或0AB C⎛⎫⎪⎝⎭定理1 设A是n阶矩阵,B和C分别是m⨯n矩阵和m⨯1矩阵, 则R(A)+R(C) ≤R(AB C⎛⎫⎪⎝⎭) ≤ min{}m+R(A), n+R(C)证明:AB C⎛⎫⎪⎝⎭=mAB I⎛⎫⎪⎝⎭nCI⎛⎫⎪⎝⎭因为RAB C⎛⎫⎪⎝⎭= R(mAB I⎛⎫⎪⎝⎭nCI⎛⎫⎪⎝⎭)≥ R(mAB I⎛⎫⎪⎝⎭) + R(nCI⎛⎫⎪⎝⎭) - (n+m)= R(A)+R(mI)+ R(n I) +R(C)- (n+m)= R(A) + R(C) (1)又由于 R(0A B C ⎛⎫⎪⎝⎭) = R(0m A B I ⎛⎫ ⎪⎝⎭00n C I ⎛⎫⎪⎝⎭) ≤ min{ R(0m AB I ⎛⎫⎪⎝⎭),R(00n C I ⎛⎫ ⎪⎝⎭) }= min {}m+R(A), n+R(C) (2)综合(1) (2)两式, 故 R(A)+R(C) ≤ R(0A B C ⎛⎫⎪⎝⎭) ≤min {}m+R(A), n+R(C)定理2 设A 为n 阶距阵,B 为n ⨯1矩阵,C 为m ⨯1矩阵, 则R(A)+R(C) ≤ R(A B O C ⎛⎫⎪⎝⎭) ≤ min{ n+R(C), 1+R(A) }证明: 0A B C ⎛⎫⎪⎝⎭ = 0n B C I ⎛⎫⎪⎝⎭100A I ⎛⎫⎪⎝⎭ 因为 R(0A B C ⎛⎫⎪⎝⎭) = R(0n B C I ⎛⎫ ⎪⎝⎭100A I ⎛⎫ ⎪⎝⎭≥ R(0n B C I ⎛⎫⎪⎝⎭) + R(100A I ⎛⎫⎪⎝⎭) - (n+1) = R (n I ) + R (C ) + R(A) + R (1I ) - (n+1) = R(C) + R(A) (1)又由于R(0A B C ⎛⎫⎪⎝⎭) = R(0n B C I ⎛⎫⎪⎝⎭100A I ⎛⎫⎪⎝⎭≤ min{ R(0n B C I ⎛⎫⎪⎝⎭),R(100A I ⎛⎫ ⎪⎝⎭} = min{ n+R(C), 1+R(A) } (2)综合(1),(2) 两式,故R(A)+R(C) ≤R(A BO C⎛⎫⎪⎝⎭)≤ min{ n+R(C), 1+R(A) }定理3 设A是n阶矩阵,B和C分别是m⨯1矩阵和m⨯n矩阵,则 R(A) + R(B) ≤ R(0AB C⎛⎫⎪⎝⎭) ≤ min{}m+R(A), n+R(B)证明:0AB C⎛⎫⎪⎝⎭=mAI C⎛⎫⎪⎝⎭nBI⎛⎫⎪⎝⎭因为R(0AB C⎛⎫⎪⎝⎭) = R(mAI C⎛⎫⎪⎝⎭nBI⎛⎫⎪⎝⎭)≥ R(mAI C⎛⎫⎪⎝⎭) + R(nBI⎛⎫⎪⎝⎭) - (n+m)= R(A)+R(mI)+ R(n I)+R(B)- (n+m) = R(A) + R(B) (1)又由于R(0AB C⎛⎫⎪⎝⎭) = R(mAI C⎛⎫⎪⎝⎭nBI⎛⎫⎪⎝⎭)≤ min{ R(mAI C⎛⎫⎪⎝⎭),R(nBI⎛⎫⎪⎝⎭) }= min{}m+R(A), n+R(B)(2)综合(1) (2)两式, 故R(A)+R(B) ≤R(0AB C⎛⎫⎪⎝⎭) ≤ min{}m+R(A), n+R(B)(2) 我们分析了特殊情况后,接着探讨一下一般情形,形如A BC D ⎛⎫ ⎪⎝⎭.定理4 设A为n阶矩阵,其中B是n⨯1矩阵,C是m⨯n矩阵,D是m⨯1矩阵, 则R(A B C D ⎛⎫ ⎪⎝⎭) ≤ min{ m+R(A)+R(B), n+R(D)+R(B) }证明: 因为 A B C D ⎛⎫ ⎪⎝⎭ = 0A C D ⎛⎫ ⎪⎝⎭ + 000B ⎛⎫⎪⎝⎭所以 R(A B C D ⎛⎫ ⎪⎝⎭) = R(0A C D ⎛⎫ ⎪⎝⎭ + 000B ⎛⎫⎪⎝⎭)≤ R(0A C D ⎛⎫ ⎪⎝⎭) + R(000B ⎛⎫⎪⎝⎭)≤ min{ m + R(A), n + R(D)} + R(B)= min { m+R(A)+R(B), n+R(D)+R(B) } 证毕二 分块矩阵是讨论矩阵的重要手段,利用分块矩秩的不等式,可以系统地推证关于矩阵秩的一些结论,在这里我们利用上面得出的一些定理来证明矩阵秩的某些性质.在证明性质之前,为了便于证明,首先介绍一个引理:引理1 R(AB) ≤ min{R(A),R(B)}, 特别当A ≠0时, R(AB) = R(B)(1) A, B 都是m ⨯n 矩阵, 则R(A+B) ≤ R(A)+R(B)证明: 由于A + B = (m I m I )00A B ⎛⎫ ⎪⎝⎭nn I I⎛⎫⎪⎝⎭由引理1得: R(A+B) = R ((m I m I )00A B ⎛⎫ ⎪⎝⎭nn I I ⎛⎫⎪⎝⎭) ≤R (00A B ⎛⎫ ⎪⎝⎭nn I I⎛⎫ ⎪⎝⎭) ≤ R (00A B ⎛⎫⎪⎝⎭)= R(A) + R(B)故 R(A+B) ≤ R(A)+R(B)(2) 设A 为m ⨯n 矩阵,B 为n ⨯s 矩阵,且A B=0, 则R(A) + R(B) ≤n证明: n n n n A O AAB A O I B I O I B I B O O ⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫== ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭由引理1得: R(n A O I B ⎛⎫ ⎪⎝⎭) ≤ R(n A O I O ⎛⎫⎪⎝⎭)由定理1得: R(n A O I B ⎛⎫⎪⎝⎭) ≥ R(A) + R(B)又mn n n I A A O O O O I I O I O -⎛⎫⎛⎫⎛⎫= ⎪⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭且 0mnI A OI -≠由引理1得: R(n O O I O ⎛⎫ ⎪⎝⎭ = R(n A O I O ⎛⎫⎪⎝⎭) = n由定理1得: R(A)+R(B) ≤ R(n A O I B ⎛⎫ ⎪⎝⎭ ≤ R(n A O I O ⎛⎫ ⎪⎝⎭) = R(000nI ⎛⎫⎪⎝⎭) = n 从而有 R(A) + R(B) ≤ n(3) 设A 是m ⨯ n 矩阵,B 是n ⨯s 矩阵,则 R(AB) ≥ R(A) +R(B) - n证明: 000sn n n AB I AB O I B I B I ⎛⎫⎛⎫⎛⎫= ⎪⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭ 且0s nI o BI ≠, 由引理1得:R(AB)+ R(n I ) = R(0n AB B I ⎛⎫⎪⎝⎭)即 R(AB) + n = R(0n AB B I ⎛⎫⎪⎝⎭) (1)又00mn n n IA AB O A I B I B I -⎛⎫⎛⎫⎛⎫= ⎪⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭且00m nI A I -≠, 由引理1,定理3得:R(0n AB B I ⎛⎫⎪⎝⎭) = R(n O A B I ⎛⎫⎪⎝⎭) ≥R(A)+R(B) (2)由(1), (2) 得: R(AB) ≥ R(A)+R(B) – n(4) 设A,B,C 分别是m ⨯n,n ⨯s,s ⨯t 矩阵,则 R(ABC)≥ R(AB) + R(BC) - R(B)证明: 因为 0000mn I A ABC ABC AB I B B ⎛⎫⎛⎫⎛⎫=⎪⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭ 且 0;:0m nI A I ≠由引理1得R(ABC) + R(B) = R 0ABCAB B ⎛⎫⎪⎝⎭(1) 又因为 0ABCAB B ⎛⎫⎪⎝⎭000ts I AB CI BC B -⎛⎫⎛⎫=≠ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭t s - I 0且C I由引理1定理3得: R 0ABCAB B ⎛⎫⎪⎝⎭ = R 0()()AB R AB R BC BC B ⎛⎫≥+ ⎪⎝⎭(2) 由(1) (2)得: R(ABC) ≥ R(AB) + R(BC) - R(B) (5)如果 秩(A-I ) = r, 秩( B-I ) = s, 则 秩(AB-I ) ≤ r + s .证明: 令X = 00A IB I -⎛⎫⎪-⎝⎭则: 秩X = r + s由00A IB I -⎛⎫ ⎪-⎝⎭0I B I ⎛⎫ ⎪⎝⎭ = 0A I AB B B I --⎛⎫⎪-⎝⎭且 0I B I≠0 , 由引理1得:R (00A IB I -⎛⎫⎪-⎝⎭) = R(0A IAB B B I --⎛⎫⎪-⎝⎭) = r + s (1) 又因为 0I I I ⎛⎫ ⎪⎝⎭0A IAB B B I --⎛⎫⎪-⎝⎭ = 0A IAB I B I --⎛⎫⎪-⎝⎭得 R(0A IAB I B I --⎛⎫⎪-⎝⎭) ≥ R(AB-I ) (2) 且00I II≠ , 由引理1得:R(0A I AB B B I --⎛⎫ ⎪-⎝⎭) = R(0A IAB I B I --⎛⎫⎪-⎝⎭) (3) 综合 (1) (2) (3) 式可: R(AB-I ) ≤ r + s参考文献[1]樊恽主编. 代数学词典. 武汉: 华中师范大学出版社, 1994.[2] 高等数学研究. 2003.01.[3]北京大学数学系编. 高等代数. 高等教育出版社.[4]张禾瑞.郝炳新主编.高等代数.高等教育出版社.[5]华东师范大学学报.2002.04.[6]西北师范大学学报.1989.01.。

第二章矩阵第一节矩阵的概念1、分类:行矩阵:只有一行的矩阵列矩阵:只有一列的矩阵零矩阵O:元素全为零的矩阵单位阵E:主对角线上元素为1,其他元素为0的方阵数量阵(纯量阵):λE对角阵:不在主对角线上的元素都为0的方阵上(下)三角阵:主对角线上以下(上)的元素全为0的方阵2、两矩阵同型:两个矩阵行数且列数都相等两矩阵相等:两矩阵同型,且对应元素相等。

记做A=B。

3、不同型的零矩阵是不相等的第二节矩阵的运算设A,B,C为m×n矩阵,λ, μ为数一、加法:只有同型矩阵才能进行加法运算(1)交换律:A+B=B+A(2)结合律:(A+B)+C=A+(B+C)(3)A+O=A二、减法:A-B=A+(-B) -B称为B的负矩阵三、乘法:1、只有当第一个矩阵(左矩阵)的列数等于第二个矩阵(行矩阵)的行数时,两个矩阵才能相乘。

简记为:(m×s)(s×n)=(m×n)例: A为2×3矩阵,B为3×2矩阵,则AB=C为2×2矩阵2、数与矩阵:(1)(λμ)A=λ(μA)=μ(λA)(2)(λ+μ)A=λA+μA(3)λ(A+B)=λA+λ B(4)1*A=A, (-1)*A=-A矩阵与矩阵:(1)结合律:(AB)C=A(BC)(2)分配律:A(B+C)=AB+AC(B+C)A=BA+CA(3)λ(AB)=(λA)B=A(λB)(4)EA=AE=A(5)A k A l=A k+l(6)(A k)l=A kl3、矩阵乘法不满足交换律,即(AB)C≠(AC)B另外:(1)一般有AB≠BA (A与B可交换时,等式成立)(2)AB=O,不能推出A=O或B=O(3)AB=AC,A≠O,不能推出B=C(4)(AB)k≠A k B k(A与B可交换时,等式成立)4、可交换的:对于两个n阶方阵A,B,有AB=BA,则称A与B是可交换的。

纯量阵与任意同行方阵都是可交换的。

a伴随矩阵的秩的证明引言在线性代数中,矩阵是一种重要的数学工具,广泛应用于各个领域。

矩阵的秩是一个重要的概念,它可以告诉我们矩阵的线性相关性和方程组的解个数。

本文将探讨a伴随矩阵的秩,并给出其证明过程。

a伴随矩阵的定义首先,我们来定义a伴随矩阵。

对于一个n×n方阵A,它的a伴随矩阵记作adj(A),定义如下:adj(A) = (C1, C2, …, Cn)其中,Ci表示A中第i列对应的余子式乘以(-1)^(i+j),j为任意固定值。

a伴随矩阵与原矩阵之间的关系a伴随矩阵与原矩阵之间有着密切的联系。

事实上,如果A是一个可逆方阵(即det(A)≠0),那么有以下等式成立:A × adj(A) = adj(A) × A = det(A) × I其中I表示单位矩阵。

a伴随矩阵的性质在证明a伴随矩阵的秩之前,我们先介绍一些a伴随矩阵的性质。

1.adj(adj(A)) = det(A)^(n-2) × A这个性质可以通过直接计算来证明。

首先,我们有adj(A) × A = det(A) × I,两边同时乘以adj(A),得到adj(A) × adj(A) × A =det(A) ×adj(A)。

由于A是可逆方阵,所以det(A)≠0,我们可以将上式两边同时除以det(A),得到adj(A) × A = adj(adj(A))。

再次利用adj(A) × A =det(A) × I,我们可以得到adj(adj(A)) = det(A)^(-1) × adj(adj(A)) = det(A)^(-1) × adj(adj(A)) × A。

比较两个等式的右边部分可得det(adj(A))×A=det(adj(adj(A))),即:adj(adj(A))=det(A)(-1)adj(A)A=det(A)(n-2)I A=det(A)^(n-2)*A。

秩不等式是矩阵理论中的一个重要概念,它表述了矩阵的秩与其行数、列数和子矩阵之间的关系。

以下是秩不等式的几个重要结论:

1. 秩不等式(Rank Inequality):设A为m×n矩阵,则A的秩r(A)满足:

r(A) ≤ min(m,n)

这个不等式表明矩阵的秩总是小于或等于其行数和列数中的较小值。

2. 行列式不等式(Determinant Inequality):设A为n阶方阵,则A的行列式|A|满足:

|A| ≤ n!r(A)

这个不等式表明矩阵的行列式值总是小于或等于其秩乘以n的阶乘。

3. 极分解不等式(Spectral Decomposition Inequality):设A为n阶方阵,则存在一个正交矩阵U和实对称矩阵V,使得A=UV,且满足:

r(A) = r(U) + r(V)

这个不等式表明矩阵A的秩等于其极分解中正交矩阵U和实对称矩阵V的秩之和。

4. 奇异值不等式(Singular Value Inequality):设A为m×n矩阵,则A的奇异值σ(A)满足:

σ(A) ≤ ||A||_F ≤ ||A||_2 ≤ r(A)

这个不等式表明矩阵的奇异值总是小于或等于其Frobenius范数、谱范数和秩中的最小值。

这些秩不等式在矩阵理论中有着广泛的应用,如矩阵分解、特征值计算、数值稳定性分析等。

对一类矩阵秩的恒等式的研究证明摘要:在何种条件下,sylvester不等式化为等式是当前研究的重点。

本文利用?姿矩阵及其初等变换对应到分块矩阵diag{a+k1e,a+k2e,…,a+kte}中,使得当k1,k2,…,kt在满足一定的条件时,有■r(a+kie)=r■(a+kie)+(t-1)n.abstract: under any conditions, to change the inequality sylvester into equation is the focus of the current study. this paper used the ?姿 matrix and its elementary transformation to correspond to the partitioned matrixdiag{a+k1e,a+k2e,…,a+kte} , so that when k1,k2,…,kt meet certain conditions, there are ■r(a+kie)=r■(a+kie)+(t-1)n.关键词:秩;?姿矩阵;初等变换;分块阵key words: rank;?姿 matrix;elementary transformation;chunkedarray中图分类号:o13 文献标识码:a 文章编号:1006-4311(2012)31-0241-020 引言目前对sylvester不等式推广研究的一个重点是如何将不等式化为等式。

本文在引入?姿k=1、?姿k=?姿与ak=e、ak=a在实数域上分解,并且各自对他们所构成的对角阵进行初等变换后得出定理1这个结果及其他定理和推论。

1 预备知识定义1 设p为任意数域,a∈pm×n,b∈pn×s,则r(a)+r(b)?燮n+r(ab)。

关于sylvester定理的证明方法很多,我们可以参考文献[1]。

关于秩的不等式秩是矩阵的一个重要概念,在线性代数中具有重要的意义。

在矩阵理论中,秩是指矩阵中的线性无关行或列的最大数目,并且两者相等。

秩的概念可以推广到对于任意一个线性映射,而不仅仅局限于矩阵的概念。

对于一个m某n的矩阵A,秩的定义为零空间中非零向量的最大数目。

零空间是指将矩阵A乘以一个向量得到零向量的所有向量的集合。

通俗来说,秩就是矩阵的非零行的个数,或者说是矩阵的非零列的个数。

秩可以通过高斯消元法进行求解。

在矩阵中,秩有许多重要的性质和不等式,它们在矩阵分解、特征值、特征向量等问题的研究中有着广泛的应用。

以下是秩的一些重要不等式:1. 设A为一个m某n的矩阵,r为其秩,则r≤min(m,n)。

这是因为矩阵的秩不能超过矩阵的维度。

2.若A为一个非零矩阵,则r≥1、这是因为非零矩阵至少有一个非零行或非零列。

3.若A为一个可逆矩阵(方阵),则r=n。

这是因为可逆矩阵的行和列都是线性无关的。

4.设A为一个m某n的矩阵,则A的列秩和行秩相等。

也就是说,一个矩阵的列秩和行秩是相等的。

5.若A和B为两个m某n的矩阵,且A和B的秩均为r,则A+B的秩小于或等于2r。

6. 对于两个m某n的矩阵A和B,若A的秩为r1,B的秩为r2,则AB的秩不大于min(r1,r2)。

特别地,当r1=r2时,AB的秩等于r1。

7. 若A为一个m某n的矩阵,B为一个n某p的矩阵,则AB的秩不大于min(r(A),r(B))。

特别地,当r(A)=r(B)=r时,AB的秩等于r。

秩的不等式在矩阵的推导和证明中常常起到重要的作用。

它不仅在线性代数中具有重要的理论意义,而且在实际应用中也有广泛的应用。

例如,在图像处理和数据压缩中,用到了矩阵的秩的概念和不等式来降低数据维度和提取图像特征。

在机器学习和统计学中,利用矩阵秩的性质可以优化模型的计算和推导过程。

总结来说,矩阵秩是矩阵的一个重要概念,在线性代数中有着重要的理论和应用价值。

秩的不等式为我们研究和解决问题提供了有力的工具和思路。

一些特殊矩阵的秩等式 引言 矩阵的秩可以利用矩阵的非零子式的阶数定义,也可以利用矩阵的行向量组或列向量组的秩来定义,即: 定义1 设A是数域F上的mn矩阵,称矩阵A不为零的最高阶数为矩阵A的秩. 定义2设A是数域F上的mn矩阵,12,,,m是其行向量组,12,,,n是其列向量组,称向量组12,,,m的秩为A的行秩,向量组12,,,n的秩为A的列秩. 可以证明,对矩阵A,行秩等于列秩.称矩阵A的行秩(列秩)为矩阵A的秩. 记作()rankA. 矩阵的秩是矩阵的一种重要特征,利用矩阵的秩特征,可以讨论矩阵的一些性质.很多特殊矩阵的特征都可以利用秩关系来刻画. 本文将在已有关于矩阵秩关系的基础上,在第一部分主要讨论诸如幂等矩阵、对合矩阵等特殊矩阵的秩等式关系,第二部分则主要讨论矩阵运算下的秩关系. A是矩阵,TA为A的转置矩阵,I为单位矩阵,A为A的伴随矩阵. nI为nn的单位矩阵,nV为n维线性空间.如果矩阵A,BnnC,满足2A=A,2nBI,则分别称A、B为幂等矩阵、对和矩阵.

1 幂等矩阵的秩恒等式 定理1.1[1] n阶矩阵A满足2A=A,则()rankA+()rankIA=n. 证明 (证法一) 设()rankA=r,由2A=A可得()AAI=0, 则()AI的每一个列向量都是以A为系数的方阵的齐次线性方程组的解向量. (i)当r=n时,由于齐次线性方程组只有零解,故此时AI=0, 即此时 ()rankA=n,()rankAI=0,()rankA+()rankAI=n, 结论成立. (ii)当rn时,由于齐次线性方程组的基础解系中含有nr个向量,从而()AI的列向量组的秩nr, 所以有 ()rankA+()rankAIn. 2

另一方面,由于()rankAI=()rankIA, 故有 n=()rankI=()rankAIA ()rankA+()rankIA

=()rankA+()rankAI 从而 ()rankA+()rankAI=n. (证法二)充分性:因为A是幂等矩阵,所以2A=A,于是()AAI=0, 则有 ()rankIA+()rankA()rankIAA=()rankI=n. 且有 ()rankIA+()rankAn 综上得证. 必要性:由于()rankIA+()rankA=n.可设1()IAX=0的解空间为1V,

20AX的解空间为2V,则有12,nVVV 对任意XnV,有 212121()()(),AXXAAXAXAX 得证

2 对合矩阵的秩恒等式 定理2.1[1] n级矩阵A满足2A=I,则()rankIA+()rankIA=n 证明(证法一)设AI=12(,,,),nbbb由2A=I得 ()()AIAI=0, ()0iAIb,1,2,,.in 所以AI的每一列均为()AIx=0的解. ()rankAIn-()rankAI 即 ()rankAI+()rankAIn (2.1) 而由2A=I可知,||A=1或-1,所以||A0,()rankA=n.所以 ()rankAI+()rankAI ()rankAIAI =(2)rankA=n (2.2) 由(2.1)(2.2)式结合得 ()rankIA+()rankIA=n (证法二)充分性 因为A是对合矩阵,所以2A=I, 3

于是 ()()AIAI=0, 则 ()rankAI+()rankAI()()rankAIAI=(2)rankI=n 且有 ()rankIA+()rankAIn 综上得证. 必要性:由于()(),rankIArankIAn可设1()0IAX的解空间为12,()0VAIX

的解空间为2V,则有12nVVV. 对任意nXV, 有 212()AXX12()AAXAX12()AXX12AXAX12XX12()IXX 得证.

3矩阵的满秩分解 定义3.1:设A是秩为(0)r的mn矩阵,若存在mr列满秩矩阵F和rn行满秩矩阵G,使得 AFG (3.1) 则称(3.1)式为矩阵A的满秩分解. 定理3.1 设A的秩为r,且1122AFGFG为矩阵A的两个满秩分解,则 (1)存在r阶的满秩方阵B,使得 11212,;FFBGBG (3.2) (2)证明 11111111()()TTTTGGGFFF11222222()()TTTTGGGFFF (3.3) 证明 (1)因为A有满秩分解112FGFG所以

11221111122TTTTFGGFGGFFGFFG

又 111111()(),()(),TTrankGGrankGrrankFFrankFr 故11TGG与11TFF皆为r阶满秩方阵,故由知 11221112(),TTFFGGGGFB (3.4)

其中12111(),TTBGGGG且1111222().TTGFFFFGCG (3.5) 分别将(3.4)、(3.5)式代入1122,AFGFG 得 2222,FBCGFG 4

即 22222222.TTTTFFBCGGFFGG 从而,BCE即 1CB. (3.6) (2)将(3.2)式代入(3.3)式左端有 11111111()()TTTTGGGFFF 111112122222()(())()TTTTTTTTGBBGGBBFFBBF 11111222222()()()()TTTTTTTTGBBGGBBFFBBF 11222222()().TTTTGGGFFF 即证. 定理3.2 设(0),mnrACr则必有分解式,AQR其中Q是mr矩阵,HQQI,而R是rn矩阵,它的r个行线性无关.其中,HQ为Q的转置共轭矩阵. 证明 作A的满秩分解,AFG 其中,,mrrnrrFCGC知可将F分解1,FQR其中

1R为r阶非奇异矩阵,Q为mr矩阵,且.HQQI于是这里1RRG,它的r行线性无关. 例3.1设A是非零的实对称矩阵,则A为幂等矩阵的充要条件是存在列满秩矩阵F,使得1().TTAFFFF 证明 当1()TTAFFFF时,易知2AA;反之,将A做满秩分解得,.AFG 因为TAA,所以TTAFGGF, 于是存在非奇异矩阵P,使得 ,,TTTGFPAFPF 又因为2AA,即 TTTTTFPFFPFFPF, 等式两边左乘11()()TTTPFFF,右乘1(),TFFF得 TTFFPE, 所以 1()TTPFF,带入1()TAFFF式, 即得 1()TTAFFFF, 证毕.

4 三幂等矩阵的秩特征 定义 如果矩阵,nnAC满足3AA,那么称A为三幂等矩阵. 命题4.1 [6]设,nnAC 则 322()()()()rankArankAArankAArankAA. (4.1) 5

由此式得到了判定矩阵是三幂等的充要条件的秩恒等式,即刻画三幂等矩阵的之特征: 命题4.2[6-8]设,nnAC 则 322()()()AArankArankAArankAA. (4.2) 命题4.3[9]设,nnAC 则 32()()AArankArankEAn. (4.3) 命题4.2、 4.3都可以作为三幂等矩阵判定的充要条件.下面我们在给出一些三幂等矩阵的秩的一些等式, 如: ()()()(),rankEAEArankEAArankEAAn (4.4) ()(),rankArankEAAn (4.5) ()(),rankEArankEAAn (4.6) ()(),rankEArankEAAn (4.7) ()()()2rankArankEArankEAn (4.8) 22()()().rankArankEAAnrankA (4.9) 由(4.3)和(4.9)得出: 222()()()rankEAArankEArankA (4.10) 4.1 矩阵A的两个多项式秩的和的恒等式 定理4.1 设,(),(),nnACfxgxPx则 (())(())(())(())rankfArankgArankdArankmA (4.11) 当((),())()1fxgxdx时,由定理4.1可得到[9,定理3],若还有()()0fAgA,那么还可得到[11,定理1]. 定理4.1是我们最近得到的矩阵A的多项式秩的一个恒等式,且恒等式(4.11)还有许多其他的应用. 例4.1 设22(),(),fxxxgxxx 从3()((),()),()(),()dxfxgxxmxfxgxxx和定理4.1可知秩恒等式(4.1)成立,进而可得命题4.2. 例4.2当2(),()1,fxxgxx由3((),())1,((),())fxgxfxgxxx和定理4.1得命题4.3. 4.2 关于三幂等矩阵秩的等式的进一步讨论