“激酶”(Kinase)的作用及分类

- 格式:doc

- 大小:33.50 KB

- 文档页数:5

蛋白酪氨酸激酶酪氨酸酶蛋白酪氨酸激酶和酪氨酸酶是两类重要的蛋白质调节因子,它们在细胞的信号转导过程中扮演着重要的角色。

本文将对这两类蛋白质的结构、功能以及其在生理和病理过程中的作用进行探讨。

一、蛋白酪氨酸激酶蛋白酪氨酸激酶(protein tyrosine kinase,PTK)是一类主要负责磷酸化酪氨酸残基的酶。

它们是一种膜相关或可逆性质的酵素,在多个细胞信号转导通路中发挥着重要的调节作用。

1. 结构特征蛋白酪氨酸激酶有多种结构,基本上都是由膜结合域、负载域、催化域以及调控结构域组成。

其中催化域是最重要的结构,它由300个氨基酸缀合而成,具有保守的核心酶活性结构。

2. 功能特征蛋白酪氨酸激酶的功能主要是磷酸化酪氨酸残基,并发挥调节作用,从而影响多个细胞信号转导通路。

如PTK 参与调节细胞增殖、分化、凋亡、分泌等生理调节过程。

3. 生理和病理作用蛋白酪氨酸激酶在细胞增殖、分化等生理过程中具有积极的作用,但当PTK在恶性肿瘤等病理过程中异常激活时,就会诱导癌细胞生长、分化,从而促进肿瘤的发展。

此外,一些致病性细菌和病毒也能通过干扰PTK活性来引起脱落的细胞增殖、炎症反应的激活等。

二、酪氨酸酶酪氨酸酶(Tyrosine phosphatase,PTP)是一类可以选择性地去磷酸化酪氨酸残基的酶类,主要通过神经系统的信号转导链路来调控细胞内的生物过程。

1. 结构特征酪氨酸酶结构由几个反应中具有活性的序列域组成,包括催化域(Cys-X(5)-Arg或Cys-X(3)-Cys)和配体结合域。

其中催化域的含硫的半胱氨酸(Cys)残基与底物酪氨酸残基反应,从而实现去除底物酪氨酸残基上的磷酸基团。

2. 功能特征酪氨酸酶的主要功能是去除酪氨酸残基上的磷酸基团,并对多个细胞信号转导通路的调节发挥重要作用。

3. 生理和病理作用酪氨酸酶可以对与不同类型的细胞信号转导相关的酪氨酸激酶降解。

在有些肿瘤细胞中,酪氨酸酶的表达水平降低,从而不能去除酪氨酸酶相关的活性激酶上的磷酸基团,导致磷酸化的酪氨酸激酶异常激活,从而引起了癌症的发生、发展。

磷脂酰肌醇-3-激酶家族与急性肺损伤研究新进展华中科技大学同济医学院附属协和医院麻醉科(430022)王月兰姚尚龙摘要磷脂酰肌醇-3-激酶以其广泛的分布,参与并产生酯类第二信使,激活细胞内大量酶联级反应,调节多种细胞的生存、激活、分化和繁殖而成为研究细胞信号转导机制的热点。

该文重点介绍PI3K结构与功能、激活途径及参与急性肺损伤的机制及其临床意义。

关键词肺损伤;磷脂酰肌醇脂激酶;机制近年来对急性肺损伤(ALI)机制的研究发现,除了目前正在研究的MAPK信号转导通路对ALI影响外,越来越多的试验和临床发现PI3K在急性肺损伤的形成中有着不可忽视的作用。

并且还发现PI3K是肺细胞重要的调节酶之一,影响着肺组织的生理和病理变化【1】。

因此对PI3K及其下游底物的研究,可将成为研究和治疗肺部疾病的新靶点。

1 PI3Ks结构、功能与生物活性磷脂酰肌醇-3-激酶(phosphatidylinositol 3-kinases,PI3K)的研究始于1980s后期。

近年来对PI3Ks家族的构成、功能研究有了新的突破。

PI3Ks 是普遍存在于体内各类细胞,属于酯类的激酶(或酶),能磷酸化与膜相关的磷脂酸肌醇家族,它可以募集和激活下游的靶物质而启动一系列信号联级反应,其在细胞的有丝分裂发生、细胞存活、分化和激活、细胞骨架的构型与重塑以及囊胞的运输起着重要的作用[1]。

1. 1 结构与分类据其结构、特异底物和不同调节功能PI3Ks可分为三大类[2,3]。

其中PI3-Ks家族已有9个成员从哺乳类生物细胞中分离出来。

I类:由P110催化亚基和调配亚基(regulatory adapter subunit):P50、P55、P85、P101构成的异二聚体,其中P110又有四种亚型分别为:P110α、P110β、P110γ和P110δ。

目前已经明确的I类PI3Ks又有两个亚家族,分别为:IA和IB。

IA是由p110α、p110β和p110δ催化亚单位和调节亚基(P85α、P85β、P55γ)构成,对酪氨酸激酶相关受体(tyrosine kinase-lingked receptor )的信号转导系统比较敏感。

植物mapk激酶结构植物MAPK激酶结构。

一、MAPK激酶是什么呢。

植物MAPK激酶呀,就像是植物细胞里超级神秘又很厉害的小助手呢。

它的全名是丝裂原活化蛋白激酶(Mitogen - activated protein kinase),名字听起来是不是很复杂,但是它的作用可一点都不含糊。

MAPK激酶就像一个小开关,在植物生长、发育以及应对各种环境压力的时候发挥着巨大的作用。

这个激酶家族在植物界那可是相当庞大的,就好像一个大家族有好多不同性格和能力的成员一样。

它们在植物细胞的各个角落忙碌着,从小小的细胞分裂到面对外界的风吹雨打,都有它们的身影。

二、MAPK激酶的结构组成。

MAPK激酶的结构可有趣啦。

它主要由三个功能区域组成哦。

第一个部分呢,是它的催化结构域,这个部分就像是激酶的小引擎,能够让它发挥出激酶的活性。

这个催化结构域里面有好多独特的氨基酸序列,这些小氨基酸就像一个个小零件,组合在一起才能让这个引擎顺利运转起来。

然后呢,还有调节结构域。

这个调节结构域就像是小助手的指挥棒,它可以根据细胞内的各种信号来调整MAPK激酶的活性。

比如说,当植物感受到干旱的信号时,这个调节结构域可能就会接收到信号,然后告诉催化结构域:“兄弟,咱们得加把劲干活啦,植物现在缺水啦!”最后呀,还有一个负责定位的结构域。

这个部分就像是小助手的导航仪,它能决定MAPK激酶在细胞内的哪个地方工作。

它可以把MAPK激酶带到细胞膜附近,也可以让它在细胞核里工作,这就看细胞当时的需求啦。

三、结构与功能的关系。

MAPK激酶的结构和它的功能那可是紧密相连的呢。

因为它有这样独特的结构,所以它才能在植物的生命活动里扮演这么多重要的角色。

比如说在植物生长方面,MAPK激酶的催化结构域可以对一些特定的蛋白质进行磷酸化修饰。

这就像是给这些蛋白质贴上了一个小标签,让它们能够去做自己该做的事情,比如促进细胞分裂和伸长,这样植物就能茁壮成长啦。

再看植物应对环境压力的时候,调节结构域就开始大显身手了。

JNK 激酶在细胞凋亡中的作用及其与癌症的关系余冬梅;安输;杨洋;刘莹;徐天瑞;郭晓汐【摘要】JNK 是 MAPK 蛋白激酶三级激活体系最下游的关键蛋白质,位于多个信号转导通路节点位置,它在细胞的增殖与分化、细胞凋亡等重要的细胞生物过程中发挥着决定性的作用。

对癌症等重大疾病的发生、发展起到重要的调控作用。

然而,由于 JNK 激酶3种亚型在不同种类的细胞中对细胞凋亡和肿瘤的发生发展存在较大的差异,使得以 JNK 为靶点的抗癌药物研发遇到巨大的困难。

该文对 JNK 介导的细胞凋亡信号通路,JNK 在细胞凋亡中的调控功能以及 JNK 3种亚型对癌细胞的增殖和凋亡作用进行阐述。

%JNK is a key protein in the third stages of MAPK pro-tein kinase activation cascade,and is located in the key node of multiple signal transduction network.It plays a pivotal role in the cell proliferation,differentiation,apoptosis and some other important cell biological processes.Therefore it acts as an im-portant factor in regulating the development of some major human diseases,such as cancer.But the functional diversity and com-plexity of three JNK isoforms in different cell types make it diffi- <br> cult to develop anticancer drugs with JNK as a treatment target. In this review,we summarized the apoptotic signaling network of JNK and the regulation functions of JNK in cell apoptosis and proliferation.We also discuss the different functions of 3 JNK isoforms in human cancer.【期刊名称】《中国药理学通报》【年(卷),期】2015(000)012【总页数】5页(P1641-1645)【关键词】JNK 激酶;JNK1 /JNK2 /JNK3;信号通路;凋亡机制;细胞凋亡;癌症【作者】余冬梅;安输;杨洋;刘莹;徐天瑞;郭晓汐【作者单位】昆明理工大学生命科学与技术学院细胞信号传导实验室,云南昆明650500;昆明理工大学生命科学与技术学院细胞信号传导实验室,云南昆明650500;昆明理工大学生命科学与技术学院细胞信号传导实验室,云南昆明650500;昆明理工大学生命科学与技术学院细胞信号传导实验室,云南昆明650500;昆明理工大学生命科学与技术学院细胞信号传导实验室,云南昆明650500;昆明理工大学生命科学与技术学院细胞信号传导实验室,云南昆明650500【正文语种】中文【中图分类】R-05;R329.24;R329.25;R345.57;R730.221 JNK蛋白激酶c-Jun氨基末端激酶(c-Jun N-terminal kinase,JNK),是高等动物体内进化保守的MAPKs超家族中的一员[1]。

kinase-glo -回复KinaseGlo是一种生物荧光探针产品,主要用于检测和研究激酶活性。

激酶是一类关键的酶,它们在细胞信号转导途径中起着重要的调控作用。

本文将一步一步回答您对KinaseGlo的一些常见问题,从了解其原理、应用领域到实验操作和结果分析。

第一步:原理KinaseGlo是由Promega公司推出的一种生物荧光探针产品,旨在用于定量测定和研究激酶活性。

它基于酶促荧光化学反应的原理,利用ATP磷酸化荧光底物(ATP-Glo)对激酶的活性进行检测。

第二步:工作流程1. 准备样品和试剂:将要测定的激酶样品及其底物、ATP-Glo底物、冷冻保存的KinaseGlo底物等准备好。

2. 混合反应液:根据实验要求,在反应孔中将激酶样品、底物、ATP-Glo 底物和KinaseGlo底物混合均匀。

选择适当的样品和底物浓度,保证反应最佳效果。

3. 孵育反应:将混合后的反应孔在恒温环境下孵育一段时间,通常是30分钟到2小时,以充分反应。

4. 加入ATP检测体系:加入ATP检测缓冲液,该缓冲液中包含ATP酶和底物,用于将未用ATP转化为荧光产物。

5. 检测荧光:将孵育后的反应孔放入荧光检测仪中,读取荧光信号。

第三步:应用领域KinaseGlo可应用于多个研究领域,如肿瘤学、病毒学、免疫学等。

以下是几个常见的应用领域:1. 信号转导研究:通过检测激酶活性,可以深入了解细胞内信号转导途径的调控机制,探究细胞活动和疾病发生的机理。

2. 药物筛选:激酶作为一类关键的调控分子,在药物研发中具有重要的作用。

KinaseGlo可用于高通量筛选潜在药物分子对激酶的作用效果。

3. 癌症治疗研究:癌症发生和发展往往与细胞内信号转导途径的异常调控有关。

通过检测肿瘤细胞的激酶活性,可以探索癌症治疗的新靶点和新药物。

第四步:结果解读KinaseGlo的结果可通过测定荧光信号强度来解读。

荧光信号的强度与激酶活性相关,通常更强的荧光信号表示更高的激酶活性。

丙酮酸脱氢酶激酶同工酶4的作用

丙酮酸脱氢酶激酶同工酶4(Pyruvate dehydrogenase kinase isozyme 4,PDK4)是一种酶,其作用是通过磷酸化丙酮酸脱氢酶(pyruvate dehydrogenase,PDH)来调节葡萄糖代谢和能量代谢。

PDH是一个关键的酶复合物,负责将葡萄糖产生的丙酮酸转化为乙酰辅酶A,进一步进入三羧酸循环以产生细胞所需的能量。

PDK4可以磷酸化PDH的特定位点,抑制其活性,从而减少丙酮酸的转化为乙酰辅酶A,限制能量合成,并促进脂肪酸氧化与糖异生。

PDK4的活性受多种因素调节,如胰岛素、葡萄糖、胰高血糖素等。

当细胞内能量需求较高时(如长时间的运动或长时间的禁食),PDK4的表达水平会上调,促使PDH的磷酸化,从而减少葡萄糖的氧化代谢,提供更多的葡萄糖原来支持能量需求。

而当细胞内能量需求较低时(如进食后),PDK4的表达水平会下调,促使PDH的去磷酸化,增加葡萄糖氧化代谢和能量合成。

因此,PDK4的作用是作为能量代谢和葡萄糖代谢的重要调节因子,调节PDH的活性,从而影响细胞的能量供应和应激反应。

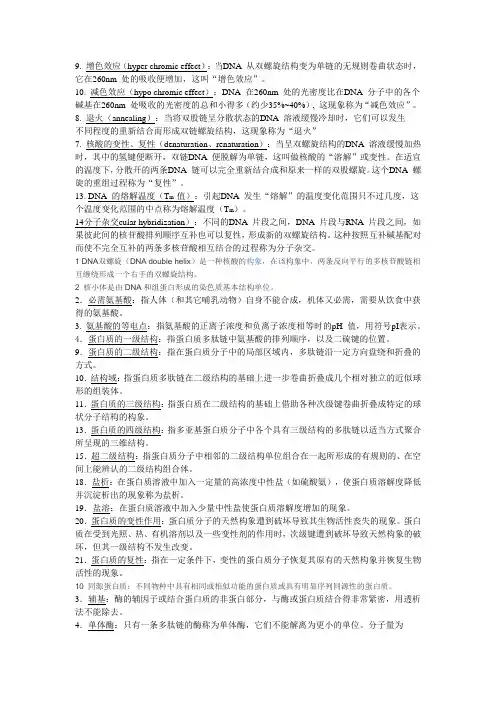

9. 增色效应(hyper chromic effect):当DNA 从双螺旋结构变为单链的无规则卷曲状态时,它在260nm 处的吸收便增加,这叫“增色效应”。 10. 减色效应(hypo chromic effect):DNA 在260nm 处的光密度比在DNA 分子中的各个碱基在260nm 处吸收的光密度的总和小得多(约少35%~40%), 这现象称为“减色效应”。 8. 退火(annealing):当将双股链呈分散状态的DNA 溶液缓慢冷却时,它们可以发生 不同程度的重新结合而形成双链螺旋结构,这现象称为“退火” 7. 核酸的变性、复性(denaturation、renaturation):当呈双螺旋结构的DNA 溶液缓慢加热时,其中的氢键便断开,双链DNA 便脱解为单链,这叫做核酸的“溶解”或变性。在适宜的温度下,分散开的两条DNA 链可以完全重新结合成和原来一样的双股螺旋。这个DNA 螺旋的重组过程称为“复性”。 13. DNA 的熔解温度(Tm 值):引起DNA 发生“熔解”的温度变化范围只不过几度,这个温度变化范围的中点称为熔解温度(Tm)。 14分子杂交cular hybridization):不同的DNA 片段之间,DNA 片段与RNA 片段之间,如果彼此间的核苷酸排列顺序互补也可以复性,形成新的双螺旋结构。这种按照互补碱基配对而使不完全互补的两条多核苷酸相互结合的过程称为分子杂交。 1 DNA双螺旋(DNA double helix)是一种核酸的构象,在该构象中,两条反向平行的多核苷酸链相互缠绕形成一个右手的双螺旋结构。 2 核小体是由DNA和组蛋白形成的染色质基本结构单位。 2.必需氨基酸:指人体(和其它哺乳动物)自身不能合成,机体又必需,需要从饮食中获得的氨基酸。 3. 氨基酸的等电点:指氨基酸的正离子浓度和负离子浓度相等时的pH 值,用符号pI表示。 4.蛋白质的一级结构:指蛋白质多肽链中氨基酸的排列顺序,以及二硫键的位置。 9.蛋白质的二级结构:指在蛋白质分子中的局部区域内,多肽链沿一定方向盘绕和折叠的方式。 10.结构域:指蛋白质多肽链在二级结构的基础上进一步卷曲折叠成几个相对独立的近似球形的组装体。 11.蛋白质的三级结构:指蛋白质在二级结构的基础上借助各种次级键卷曲折叠成特定的球状分子结构的构象。 13.蛋白质的四级结构:指多亚基蛋白质分子中各个具有三级结构的多肽链以适当方式聚合所呈现的三维结构。 15.超二级结构:指蛋白质分子中相邻的二级结构单位组合在一起所形成的有规则的、在空间上能辨认的二级结构组合体。 18.盐析:在蛋白质溶液中加入一定量的高浓度中性盐(如硫酸氨),使蛋白质溶解度降低并沉淀析出的现象称为盐析。 19.盐溶:在蛋白质溶液中加入少量中性盐使蛋白质溶解度增加的现象。 20.蛋白质的变性作用:蛋白质分子的天然构象遭到破坏导致其生物活性丧失的现象。蛋白质在受到光照、热、有机溶剂以及一些变性剂的作用时,次级键遭到破坏导致天然构象的破坏,但其一级结构不发生改变。 21.蛋白质的复性:指在一定条件下,变性的蛋白质分子恢复其原有的天然构象并恢复生物活性的现象。 10 同源蛋白质:不同物种中具有相同或相似功能的蛋白质或具有明显序列同源性的蛋白质。 3.辅基:酶的辅因子或结合蛋白质的非蛋白部分,与酶或蛋白质结合得非常紧密,用透析法不能除去。 4.单体酶:只有一条多肽链的酶称为单体酶,它们不能解离为更小的单位。分子量为13,000——35,000。 5.寡聚酶:有几个或多个亚基组成的酶称为寡聚酶。寡聚酶中的亚基可以是相同的,也可以是不同的。亚基间以非共价键结合,容易为酸碱,高浓度的盐或其它的变性剂分离。寡聚酶的分子量从35 000 到几百万。 6.多酶体系:由几个酶彼此嵌合形成的复合体称为多酶体系。多酶复合体有利于细胞中一系列反应的连续进行,以提高酶的催化效率,同时便于机体对酶的调控。多酶复合体的分子量都在几百万以上。 1.米氏常数(Km 值):用Km 值表示,是酶的一个重要参数。Km 值是酶反应速度(V)达到最大反应速度(Vmax)一半时底物的浓度(单位M 或mM)。米氏常数是酶的特征常数,只与酶的性质有关,不受底物浓度和酶浓度的影响。 14.活性中心:酶分子中直接与底物结合,并催化底物发生化学反应的部位,称为酶的活性中心。 10.同工酶:是指有机体内能够催化同一种化学反应,但其酶蛋白本身的分子结构组成却有所不同的一组酶 11 酶活力(enzyme activity)也称为酶活性,是指酶催化一定化学反应的能力。 7.激活剂:凡是能提高酶活性的物质,都称激活剂,其中大部分是离子或简单的有机化合物。 8.抑制剂:能使酶的必需基团或酶活性部位中的基团的化学性质改变而降低酶的催化活性甚至使酶的催化活性完全丧失的物质。 12 当某些化合物与酶分子中的别构部位可逆地结合后,酶分子的构象发生改变,使酶活性部位对底物的结合与催化作用受到影响,从而调节酶促反应速度及代谢过程,这种效应称为别构效应。具有别构效应的酶称为别构酶。 14某些酶在细胞内合成或初分泌时没有活性,这些没有活性的酶的前身称为酶原(zymogen),使酶原转变为有活性酶的作用称为酶原激活 15生物反应中,酶和底物结合时,底物的结构和酶的活动中心的结构十分吻合,就好像一把钥匙配一把锁一样。酶的这种互补形状,使酶只能与对应的化合物契合,从而排斥了那些形状、大小不适合的化合物,这就是“锁钥学说”,是“诱导契合”学说的前身。 16不可逆抑制剂,是以比较牢固的共价键与酶蛋白中的基团结合的一种化学制剂,由于酶存在可逆抑制作用和不可逆抑制作用。因此不可逆抑制剂通常可以使酶失去活性, 17可逆性抑制是指对主反应的抑制是可逆的., 6.糖酵解途径:糖酵解途径指糖原或葡萄糖分子分解至生成丙酮酸的阶段,是体内糖 代谢最主要途径。 1.糖异生:非糖物质(如丙酮酸乳酸甘油生糖氨基酸等)转变为葡萄糖的过程。 底物水平磷酸化(substrate level phosphorylation):物质在生物氧化过程中,常生成一些含有高能键的化合物,而这些化合物可直接偶联ATP或GTP的合成,这种产生ATP等高能分子的方式称为底物水平磷酸化。 2 回补反应(anaplerotic reaction):酶催化的,补充柠檬酸循环中间代谢物供给的反应,例如由丙酮酸羧化酶生成草酰乙酸的反应。 3 激酶(kinase)是一类从高能供体分子(如ATP)转移磷酸基团到特定靶分子(底物)的酶;这一过程谓之磷酸化。 1. 生物氧化: 生物体内有机物质氧化而产生大量能量的过程称为生物氧化。生物氧化在细胞内进行,氧化过程消耗氧放出二氧化碳和水,所以有时也称之为“细胞呼吸”或“细胞氧化”。生物氧化包括:有机碳氧化变成CO2;底物氧化脱氢、氢及电子通过呼吸链传递、分子氧与传递的氢结成水;在有机物被氧化成CO2 和H2O的同时,释放的能量使ADP 转变成ATP。 2. 呼吸链:有机物在生物体内氧化过程中所脱下的氢原子,经过一系列有严格排列顺序的传递体组成的传递体系进行传递,最终与氧结合生成水,这样的电子或氢原子的传递体系称为呼吸链或电子传递链。电子在逐步的传递过程中释放出能量被用于合成ATP,以作为生物体的能量来源。 3. 氧化磷酸化:在底物脱氢被氧化时,电子或氢原子在呼吸链上的传递过程中伴随ADP 磷酸化生成ATP 的作用,称为氧化磷酸化。氧化磷酸化是生物体内的糖、脂肪、蛋白质氧化分解合成ATP 的主要方式。 6.能荷:能荷是细胞中高能磷酸状态的一种数量上的衡量,能荷大小可以说明生物体 中ATP-ADP-AMP 系统的能量状态。能荷=[ATP]+12 [ADP][ATP]+[ADP]+[AMP] 5. 底物水平磷酸化:在底物被氧化的过程中,底物分子内部能量重新分布产生高能磷酸键(或高能硫酯键),由此高能键提供能量使ADP(或GDP)磷酸化生成ATP(或GTP)的过程称为底物水平磷酸化。此过程与呼吸链的作用无关,以底物水平磷酸化方式只产生少量ATP。如在糖酵解(EMP)的过程中,3-磷酸甘油醛脱氢后产生的1,3-二磷酸甘油酸,在磷酸甘油激酶催化下形成ATP 的反应,以及在2-磷酸甘油酸脱水后产生的磷酸烯醇式丙酮酸,在丙酮酸激酶催化形成ATP 的反应均属底物水平的磷酸化反应。另外,在三羧酸环(TCA)中,也有一步反应属底物水平磷酸化反应,如α-酮戊二酸经氧化脱羧后生成高能化合物琥珀酰~CoA,其高能硫酯键在琥珀酰CoA 合成酶的催化下转移给GDP 生成GTP。然后在核苷二磷酸激酶作用下,GTP 又将末端的高能磷酸根转给ADP 生成ATP。 4、磷氧比:电子经过呼吸链的传递作用最终与氧结合生成水,在此过程中所释放的能量用于ADP 磷酸化生成ATP。经此过程消耗一个原子的氧所要消耗的无机磷酸的分子数(也是生成ATP 的分子数)称为磷氧比值(P/O)。如NADH 的磷氧比值是3,FADH2 的磷氧比值是2。 5 解偶联剂是指一类能抑制偶联磷酸化的化合物。这些化合物能使呼吸链中电子传递所产生的能量不能用于ADP的磷酸化,而只能以热的形式散发,亦即解除了氧化和磷酸化的偶联作用,因此解偶联剂又可称为拆偶联剂。 6 高能磷酸化合物是指水解时释放的能量在20.92kJ/mol以上的磷酸化合物。 7 凡是能够阻断电子传递链中某部位电子传递的物质称为电子传递抑制剂。 1.必需脂肪酸:为人体生长所必需但有不能自身合成,必须从事物中摄取的脂肪酸。在脂肪中有三种脂肪酸是人体所必需的,即亚油酸,亚麻酸,花生四烯酸。 2.α-氧化:α-氧化作用是以具有3-18碳原子的游离脂肪酸作为底物,有分子氧间接参与,经脂肪酸过氧化物酶催化作用,由α碳原子开始氧化,氧化产物是D-α-羟脂肪酸或少一个碳原子的脂肪酸。 3. 脂肪酸的β-氧化:脂肪酸的β-氧化作用是脂肪酸在一系列酶的作用下,在α碳原子和β碳原子之间断裂,β碳原子氧化成羧基生成含2个碳原子的乙酰CoA 和比原来少2 个碳原子的脂肪酸。 4. 脂肪酸ω-氧化:ω-氧化是C5、C6、C10、C12脂肪酸在远离羧基的烷基末端碳原子被氧化成羟基,再进一步氧化而成为羧基,生成α,ω-二羧酸的过程。 酮(tóng)体(ketone body):在肝脏中,脂肪酸氧化分解的中间产物乙酰乙酸、β-羟基丁酸及丙酮,三者统称为酮体。 4.生物固氮:利用微生物中固氮酶的作用,在常温常压条件下将大气中的氮还原为氨的过程(N2 + 3H2→ 2 NH3) 6.氨的同化:由生物固氮和硝酸还原作用产生的氨,进入生物体后被转变为含氮有机化合物的过程。

蛋白酪氨酸激酶(1)第二节蛋白酪氨酸激酶蛋白酷氨酸激酶(protein tyrosine kinase,PTK)是一类催化AT P上γ-磷酸转移到蛋白酪氨酸残基上的激酶,能催化多种底物蛋白质酪氨酸残基磷酸化,在细胞生长、增殖、分化中具有重要作用。

迄今发现的蛋白酪氨酸激酶中多数是属于致癌RNA病毒的癌基因产物,也可由脊椎动物的原癌基因产。

根据PTK是否存在于细胞膜受体可将其分成非受体型和膜受体型。

1.非受体型以src基因产物为代表,此外还有Yes、Fyn、Lck、F gr、Lyn、Fps/Fes及Ab1等。

徐后两者外,其余非受体型蛋白酪氨酸激酶src家族分子理约为60kDa的蛋白质,它们之间除了N末端80个氨基酸组成不同外,其作部分都非常相似。

2.受体型根据它们的结构不同,受体型酪氨酸激酶可以分为9种类型,其中较常见的有4种类型(图8-5)。

(1)表皮生长因子受体(EGFR)家族:EGF-R家族成员包括EGF-R (分子量为170kDa,广泛表达于多种组织细胞中)、erbB2/neu 及erb B-3基因表达产物。

其家族成员的特点是在胞膜外有两个富含半胱氨酸的区域,胞浆内含有一个有酪氨酸激酶活化性的区域。

(2)胰岛素受体家族:其家族成员包括胰岛素受体(insulin re ceptor,IR)、胰岛素样生长因子-1受体(insulin-like growth fact or-1receptor,IGF-1R)以及胰岛素相关受体(insulin related rece ptor,IRR)。

胰岛素受体家族成员是由二个α亚单位和二个β亚单位通过链间二硫键形成的异源四聚体。

其中α亚单位为配体结合部位;β亚单位的胞浆内部分含有酪氨酸激酶活性区域。

(3)PDGF/MCSF/SCF受体家族:其家族成员包括血小板衍生的生长因子α受体(PDGF-αR)、PDGF-βR、巨噬细胞集落刺激因子受体(M-CSFR)以及干细胞生长因子受体(SCFR)。

受体激酶SLA1在叶倾角调控过程中的功能研究II摘要水稻是重要的农作物,具有良好株形是提高产量的有效手段之一,因此水稻株形的调控机制研究具有重要的理论价值和实践意义。

我室前期在对水稻中一些类受体激酶的功能进行研究时,发现其中一个类受体激酶基因通过RNAi被干涉后导致植株具有叶片直立、叶倾角变小的表型,而生长发育的其他方面未受明显影响,我们将此类受体激酶基因命名为OsSLA1(Oryza sativa Small Leaf Angle 1)。

本文对OsSLA1功能进行了进一步探究,主要包括以下几个方面:(1)OsSLA1基因的干涉导致OsSLA1RNAi转基因植株叶倾角变小,叶片直立,但株高、结实率、千粒重等未受到影响;对叶枕细胞观察发现,近轴面细胞变小,维管束变大,表明叶枕细胞的变化导致了OsSLA1RNAi转基因植株叶倾角变小,竖直生长的表型。

(2) 在检测不同激素处理对叶倾角的影响时发现,OsSLA1 RNAi转基因植株叶枕对BL不敏感,对IAA处理敏感性稍有降低,但是对GA、KT、ABA 等激素处理时较WT没有差别。

有趣的是,当用BL和IAA共同处理时,OsSLA1 RNAi转基因植株叶枕对BL的不敏感性得到了恢复。

(3) qRT-PCR检测BL或/和IAA处理后BR及IAA通路相关基因表达时发现,OsSLA1 RNAi转基因植株中相关基因被上调,表明OsSLA1可能同时参与BR和IAA两个途径调控叶倾角。

(4) 酵母双杂交实验显示OsBRI1(K) -AD和OsSLA1(K)-BD之间不存在相互作用。

(5) OsSLA1亚细胞荧光显微观察显示其在质膜及质膜周围区域表达且呈不连续状态,可能定位在一些囊泡结构中。

这些研究结果对于OsSLA1参与叶枕调控提供了进一步的实验证据。

关键词:水稻叶倾角OsSLA1 BR IAAIIIAbstractRice as one of most important crops, a good form of plant can improve its yield. Therefore, the study of regulatory mechanism on rice plant type is very important both in theory and practice. After our previous studies on some receptor-like kinase genes, we found that one receptor-like kinase gene interfered by RNAi leaded to leaf angle smaller but had no effects on other aspects of plant growth. We named this receptor-like kinase gene OsSLA1 (Oryza sativa Small Leaf Angle1).In this paper, the functions of OsSLA1 were further explored, and the results are described as follows. (1)The OsSLA1 RNAi transgenic plant had smaller leaf angle and erect leaves, but its height, seed setting rate and thousand seed weight were not changed. Observing the cells of pulvinus, we found that the adaxial cells getting smaller and the vascular bundle getting bigger, which meant the cells of pulvinus lead to the features of leaf inclination smaller. (2) The effects of different hormones treatment on leaf angle showed that OsSLA1 RNAi transgenic plants were insensitive to BL treatment, slightly insensitive to IAA, but no obvious sensitivity difference to GA, KT as well as ABA compared with WT. It is interesting to notice that the insensitivity to BL in the OsSLA1 RNAi transgenic plants seemed to be restored when treated both with BL and IAA. (3) qRT-PCR assay showed that the expression of genes which involved in BR signaling or IAA signaling were all up-regulated in the OsSLA1 RNAi transgenic plants. Thus, OsSLA1 may be involved in both BR pathway and IAA pathway to regulate leaf angle. (4) Yeast two-hybrid experiment showed that there was no interaction between OsBRI1(K)-AD and OsSLA1(K)-BD. (5) The subcellular localization of OsSLA1 was demonstrated to be in the area near plasma membrane. These data provided more clues to explore OsSLA1’s roles in the regulation of leaf angle.Keywords: rice leaf angle OsSLA1BR IAAIV缩写表ABA: Abscisic acidBR: Brassinosteroidbp: base pairsDNA: Deoxynucleic acidKb: KilobaseLRR: Lecine-rich repeatsGUS: β-glucuronidaseYFP: Yellow fluorescent proteinIAA: Indole-3-acetic acidGA: GibberellinKT: K inetineBL: epi-BrassinolideLB: Luria-Bertani mediaHyg: HygromycinPCR: Polymerase chain reactionRNA: Ribonucleic acidRNAi: RNA interferenceRLK: Receptor like kinaseRT-PCR: Reverse transcriptase Polymerase chain reaction WT: Wild type目录摘要 (III)Abstract (IV)缩写表 (V)第一章文献综述 (1)1 植物类受体蛋白激酶概述 (1)1.1 植物类受体蛋白激酶结构及分类 (1)1.2 LRR型类受体蛋白激酶结构及功能 (3)2 BR信号转导通路 (5)2.1 BR的发现 (5)2.2 BR信号通路概述 (6)2.3 BRI1的结构特征 (7)2.4 BRI1是BR的受体 (8)2.5 BRI1的磷酸化 (9)2.6 BRI1和BAK1形成共受体 (9)2.7 BRI1和BAK1的同源基因 (10)2.8 BIN2激酶的调节 (11)2.9 BZR1和BES1 的调节 (13)2.10 水稻中BR信号通路研究进展 (14)3 水稻生长发育及农艺性状 (15)3.1 株高 (16)3.2 分蘖 (17)3.3 叶倾角 (18)4 水稻叶片及叶倾角的调控 (18)4.1 BR对水稻叶倾角的调控 (20)4.2 IAA对水稻叶倾角的调控 (22)4.3 GA对水稻叶倾角的调控 (23)4.4 参与水稻叶倾角调控的其它基因 (23)第二章研究论文 (25)1 前言 (25)2 材料与试剂 (26)2.1 植物材料 (26)2.2 菌种和质粒 (26)2.3 试剂 (26)3 实验方法 (27)3.1 RNA提取 (27)3.2 RT-PCR (27)3.3 qRT-PCR (28)3.5 感受态细胞的制备及转化 (29)3.6 农杆菌介导的烟草瞬时转化 (30)3.7 GUS染色 (31)3.8 激素处理 (31)3.9 石蜡切片 (32)3.10 半薄切片 (33)3.11 酵母双杂交 (34)4 结果与分析 (36)4.1 OsSLA1 RNAi转基因植株鉴定 (36)4.2 OsSLA1 RNAi转基因植株叶枕细胞的观察 (37)4.3 OsSLA1 RNAi转基因植株农艺相关性状的检测 (39)4.4 不同激素处理对OsSLA1 RNAi转基因植株叶倾角的影响 (40)4.5 eBL对OsSLA1 RNAi转基因植株根生长的影响 (47)4.6 eBL及IAA处理对OsSLA1 基因表达的影响 (49)4.7 OsSLA1 RNAi转基因植株中BR信号通路相关基因表达 (49)4.8 OsSLA1 RNAi转基因植株中IAA信号通路相关基因表达 (50)4.9 OsSLA1(K) 与OsBRI1(K) 相互作用检测 (51)4.10 OsSLA1在叶枕的表达 (52)4.11 OsSLA1亚细胞定位检测 (53)5 讨论 (54)6 结论 (57)附录 (58)参考文献 (60)个人简历.................................................................................................. 错误!未定义书签。

丙酮酸激酶和丙酮酸羧化酶的作用

丙酮酸激酶和丙酮酸羧化酶是两种酶,它们在细胞内参与三羧酸循环(也称为Krebs循环)的代谢过程中。

丙酮酸激酶(Pyruvate Kinase)在糖酵解途径中的聚合酵母中起调节酶作用。

丙酮酸激酶通过催化丙酮酸磷酸化反应,将丙酮酸转化为乳酸或乙醇。

这个酶对维持细胞内丙酮酸/乳酸平衡起着重要作用,同时也是糖酵解途径中生成ATP的一个关键酶。

丙酮酸羧化酶(Pyruvate Carboxylase)是通过催化丙酮酸羧化反应,在三羧酸循环中将丙酮酸转化为草酮酸。

丙酮酸羧化酶在生物体能量代谢中起重要作用。

在人体中,丙酮酸羧化酶主要分布于肝脏、肾皮质和下丘脑中的神经元。

丙酮酸羧化酶催化的反应需要生物素(Biotin)作为辅酶,同时也需要ATP和CO2的参与。

综上所述,丙酮酸激酶将丙酮酸转化为乳酸或乙醇,起到了糖酵解生成ATP和维持丙酮酸/乳酸平衡的作用;而丙酮酸羧化酶则将丙酮酸转化为草酮酸,参与三羧酸循环的代谢过程。

cdk原理CDK原理。

CDK(Cyclin-Dependent Kinase)是一类重要的蛋白激酶,在细胞周期调控中扮演着至关重要的角色。

CDK激酶与其配体蛋白cyclin共同组成活性复合物,通过磷酸化底物蛋白来调控细胞周期的进行。

本文将从CDK的结构特点、活性调控机制以及在细胞周期中的作用等方面进行详细介绍。

CDK激酶是一个蛋白激酶家族,包括多个亚型,如CDK1、CDK2、CDK4、CDK6等。

它们的结构特点主要包括蛋白激酶结构域(kinase domain)和蛋白质相互作用结构域(protein-protein interaction domain)。

蛋白激酶结构域包括ATP结合位点和底物结合位点,通过与ATP和底物蛋白的结合来实现磷酸化反应。

蛋白质相互作用结构域则与其配体蛋白cyclin结合,形成活性复合物。

这种结构特点决定了CDK激酶的活性调控机制。

CDK激酶的活性受到多种调控因子的影响,其中包括cyclin的周期性表达、CDK自身的磷酸化修饰以及CDK抑制蛋白(CKI)的作用等。

在细胞周期不同阶段,不同类型的cyclin与CDK形成不同的活性复合物,从而调控细胞周期的进行。

此外,CDK自身的磷酸化修饰也可以影响其活性,进而影响细胞周期的进行。

CKI通过与CDK结合,抑制其活性,从而调控细胞周期的进行。

这些调控机制保证了细胞周期各个阶段的顺利进行。

在细胞周期中,CDK激酶参与调控细胞的有丝分裂和有丝分裂前期等重要生理过程。

在有丝分裂前期,CDK激酶与G1/S期转换因子相结合,促进细胞进入DNA复制阶段;在有丝分裂期,CDK激酶与M期促进因子相结合,促进染色体的分离和细胞的分裂。

通过这些作用,CDK激酶调控了细胞周期的进行,保证了细胞的正常生长和分裂。

总之,CDK激酶作为细胞周期调控的关键因子,通过与其配体蛋白cyclin形成活性复合物,调控细胞周期的进行。

其结构特点和活性调控机制决定了其在细胞周期中的重要作用。

“激酶”(Kinase)的作用及分类摘要激酶的作用有:激活酶原、改变酶的活性以及直接参与酶促反应,激酶按酶促反应类型可分别归入水解酶类、异构酶类及转移酶类。

关键词激酶;肠激酶;链激酶;蛋白激酶

中图分类号q5 文献标识码a 文章编号1674-6708(2011)50-0096-01

生物化学是医学专业重要的专业基础课,重点研究生物大分子的结构与功能以及生物体内的各种化学反应过程,从分子水平探索生命的奥秘。

生物体内的各种化学反应大都是在酶的催化下进行的,故称其为酶促反应。

酶是由活细胞生成的生物催化剂,其本质主要是蛋白质。

通常按酶的组成将其分为单纯酶和结合酶;根据酶蛋白分子的特点分为单体酶、寡聚酶和多酶复合体;国际酶学委员会(ec)根据酶促反应类型将酶分为六大类:氧化还原酶、转移酶、水解酶、裂解酶、异构酶和合成酶。

在对酶的研究中,我们发现有为数不少的酶在其名称后面均有“激酶”二字,如肠激酶、尿激酶、链激酶等等。

按上述有关酶的分类法,激酶是属于哪一类酶呢?除了蛋白激酶、己糖激酶等在生物化学教科书中已明确说明是属于转移酶类外,其它激酶尚无明确的分类。

在酶的系统命名法的原则中,强调标明酶的底物及催化反

应的性质,因此,必须将激酶按其催化反应的性质,将激酶进行分类,才能对激酶进行系统命名法,因为在系统命名法中,对每一种酶都用四个阿拉伯数字编号,其中第一个数字是该酶按酶促反应类型所分的类型,如氧化还原酶类的编号,第一个数字为1,转移酶类的编号,第一个数字为2,依次类推。

在本文中,我们将激酶按其对底物作用不同,分为3种,即激活酶原的激酶、改变酶的活性的激酶、直接参与酶促反应的激酶,对3种作用机制分别进行了探讨,同时根据激酶的作用机制不同,确定其反应类型,从而将常见的激酶分别归入国际酶学委员会(ec)根据酶促反应所分的酶的六大类型之中。

1 激活酶原的激酶

酶原是指没有催化活性的酶的前体,酶原激活的本质是促进酶的活性中心形成或暴露的过程。

因此,激酶对酶原的激活就是促进酶的活性中心的形成或暴露。

有些激酶在对酶原的激活时,通过水解作用,切除酶原的部分肽链,使剩下的肽链重新折叠,形成活性中心。

如肠激酶在对胰蛋白酶原的激活时,肠激酶作用于胰蛋白酶原肽链n-端6-赖氨酸7-异亮氨酸之间的肽键,水解掉一个六肽后,剩余肽链重新折叠,形成活性中心,使胰蛋白酶原成为有活性的酶。

因此,肠激酶应属于水解酶类。

同样,尿激酶也是通过水解作用,使纤溶酶原分子中的精氨酸-赖氨酸肽键断裂,将纤溶酶原转变成有活性的酶,故尿激酶也应属于水解酶类。

链激酶(sk)在激活纤溶酶原时,链激酶先与纤溶酶原结合,形成sk—纤溶酶原复合物,引起纤溶酶原的构象改变,从而转变成有活性的sk—纤溶酶原复合物,激活血液中纤维表面的纤溶酶原转变成纤溶酶,间接发挥溶解纤维的作用。

根据链激酶(sk)激活作用机理,链激酶应属于异构酶类(构象异构酶)。

2 促使酶(激酶)活性改变的激酶

这类激酶通常称为蛋白激酶,体内蛋白激酶种类繁多,最常见的是蛋白激酶a(pka)和蛋白激酶c(pkc)、蛋白激酶a(pka)为环磷酸腺苷(camp)依赖性蛋白激酶,蛋白激酶c(pkc)为依赖ca2+离子的蛋白激酶。

当蛋白激酶被活化后,通过转移磷酸基团使酶分子磷酸化或去磷酸化,造成酶的结构发生改变,从而引起酶的活性改变(抑制或激活)。

因此,蛋白激酶应属于转移酶类。

这里,重点说一说关于糖原磷酸化酶的问题。

动物组织中的糖原磷酸化酶催化糖原的分解,生成1-磷酸葡萄糖。

糖原磷酸化酶有两种形式,未经磷酸化修饰的是无活性的二聚体磷酸化酶b,通过磷酸化酶b激酶的催化,每个亚基上的丝氨酸羟基被磷酸化,转变成高活性的四聚体磷酸化酶a,能迅速催化糖原的降解。

磷酸化酶a磷酸酶催化其脱去磷酸基团,又变回无活性的磷酸化酶b,从而抑制糖原的降解。

这样,糖原分解代谢的起闭可以通过糖原磷酸化酶的活性形式和非活性形式的之间的互变而受到调节。

磷酸化作用

需要atp,酶蛋白上的每个磷酸化位点在磷酸化时需要消耗一个atp 的高能磷酸键,但这比合成酶蛋白需要的atp少得多。

因此,磷酸化是酶活性调节经济有效的方法。

磷酸化是在各种蛋白激酶催化下进行的,磷酸化酶b激酶就是其中的一种。

3 直接参与酶促反应的激酶

在这类激酶中,有些是从高能供体分子atp(三磷酸腺苷)转移磷酸基团到特定底物分子上,这一过程谓之磷酸化。

一般而言,磷酸化的作用是“激活”或“活化”底物分子,增大它们的能量,以便使其更容易参加随后的自由能负变化反应。

如己糖激酶催化葡萄糖引入磷酸基转变为6-磷酸葡萄糖,使葡萄糖的能量升高;磷酸果糖激酶催化6-磷酸果糖引入磷酸基转变为1,6二磷酸果糖,使其能量进一步升高;磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶催化草酰乙酸经过脱羧、氧化、磷酸化、酮式-烯醇式互变等作用,转变成高能化合物磷酸烯醇式丙酮酸等。

在酶促反应中还有一些激酶是从高能底物分子中转移出磷酸基团给adp(二磷酸腺苷)分子,生成高能化合物atp,即所谓底物水平磷酸化。

如3-磷酸甘油酸激酶催化1,3二磷酸甘油酸转移出磷酸基团给adp,生成高能化合物atp,1,3二磷酸甘油酸自身转化为3-磷酸甘油酸;丙酮酸激酶催化磷酸烯醇式丙酮酸转移出磷酸基团给adp,生成高能化合物atp,磷酸烯醇式丙酮酸变为烯醇式丙酮酸,烯醇式丙酮酸再经过酮式-烯醇式互变,转化成丙酮酸;琥珀酸硫激酶催化琥珀酰c0a通过水解作用,使c-s

高能键断裂,所产生的能量使adp磷酸化为atp,自身转变成琥珀酸等。

由于这两种激酶在酶促反应中所起的作用都与磷酸基团的转移有关,故都应属于转移酶类。

综上所述,根据激酶的作用机制不同,可将它们分别归入以下3种酶类:1)水解酶类:如肠激酶、尿激酶等;2)异构酶类:如链激酶等;3)转移酶类:如蛋白激酶、己糖激酶、磷酸果糖激酶、半乳糖激酶、磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶、3-磷酸甘油酸激酶、琥珀酸硫激酶等。

参考文献

[1]杨世杰.药理学[m].1版.人民卫生出版社,2005:381-382.

[2]王易振.生物化学[m].1版.人民卫生出版社,2009,1.。