小麦锈病的综述

- 格式:doc

- 大小:148.50 KB

- 文档页数:10

小麦锈病的发生原因及防治策略剖析小麦锈病是一种由锈菌引起的小麦病害,对小麦产量和质量具有严重影响。

下面我们将从发生原因和防治策略两方面剖析小麦锈病。

发生原因:1. 病原菌的存在:小麦锈病的病原菌为锈菌,它通过气溶胶传播在空气中存在,因此病原菌的存在是小麦锈病发生的基础。

2. 天气条件:小麦锈病在高湿、高温的环境下易发生和迅速蔓延。

长时间的降雨和高湿度有利于病原菌的传播和侵染,温度在20-29摄氏度时是锈菌生长的最适温度。

3. 主、次寄主:锈菌有很多种类,它们在小麦和其他寄主植物上产生不同的锈斑,但小麦是主要的寄主。

如果在种植小麦的周围存在其他寄主植物,也会增加小麦锈病的发生风险。

防治策略:1. 选用抗病品种:培育和选用抗小麦锈病的品种是防治的首要策略。

在育种过程中,应该注重对小麦锈病的抗性进行筛选,选育出抗病性好的品种,以降低小麦锈病的发病率和严重程度。

2. 合理轮作和间隔种植:适当延长小麦的种植间隔,可以减少后茬或连作引起的病害发生。

在轮作中合理选择其他非寄主植物,以减少病原菌的存在和传播。

3. 清除禾谷杂草:禾谷杂草是锈菌的第二寄主,必要时应该清除禾谷杂草,以减少病原菌的源头。

4. 合理施肥:合理施肥可以增强小麦的抗病能力。

氮肥过量会使小麦生长过旺,易受锈病侵染;而磷、钾供给不足会影响小麦的健康和抗病性能。

根据土壤情况和生长阶段,合理施肥,保持小麦生长的平衡。

5. 防止气溶胶传播:病原菌主要通过气溶胶传播,因此应采取一些措施,减少空气中的病原菌浓度。

改善通风条件、及时清理病残体和田间杂草等。

小麦锈病的发生与锈菌的存在、天气条件以及主、次寄主的存在有关。

对于小麦锈病的防治,可以通过选用抗病品种、合理轮作和间隔种植、清除禾谷杂草、合理施肥以及防止气溶胶传播等策略来降低病害的发生和蔓延。

这些防治策略的实施可以减少小麦锈病对小麦产量和质量的影响,提高小麦的抗病能力。

小麦锈病的发生原因及防治策略剖析小麦锈病是小麦上一种重要的、广泛分布的真菌病害,由锈菌引起。

小麦锈病的发生与各种因素有关,主要包括病原菌的存在、气候条件、寄主易感性和人为因素等。

在防治小麦锈病时,可以采取多种综合措施,包括合理种植、病原菌检测、化学药剂和生物防治等。

小麦锈病的发生原因主要有以下几个方面:1.病原菌的存在:小麦锈病的病原菌主要为锈菌,包括条锈菌、褐锈菌和白锈菌等。

这些病原菌可以通过种子、秸秆和感病植株等方式长时间存活并传播。

在田间种植小麦时,如果种子或秸秆中含有病原菌,则有可能引发小麦锈病的发生。

2.气候条件:小麦锈病在高温高湿的环境中容易发生,特别是春季和夏季的高温潮湿天气是锈病的主要流行期。

在这种气候条件下,病原菌的繁殖速度加快,感染小麦的几率增加。

3.寄主易感性:小麦品种的抗性差异也是导致小麦锈病发生的一个重要原因。

一些抗锈病基因缺失或不完整的小麦品种容易受到病原菌的感染,从而发生锈病。

4.人为因素:不合理的种植措施和管理不善也会增加小麦锈病的发生几率。

连作小麦、密植、迟播、不合理的灌溉和施肥等都会增加小麦锈病的发生风险。

针对以上原因,可以采取以下防治策略来控制小麦锈病的发生:1.合理种植:选择抗性好的小麦品种进行种植,通过优化农艺措施,如合理密度、合理施肥和适时浇水等,提高小麦的抗病能力。

2.病原菌检测:在种子保存和使用过程中,进行必要的病原菌检测,及时发现携带病原菌的种子,并进行处理或淘汰,防止病原菌传播。

3.化学药剂防治:在小麦生长期间,可以使用相应的农药进行防治。

多菌灵、融雪灵等化学药剂可以喷洒在叶面上进行防治,有效控制小麦锈病的发生。

4.生物防治:利用天敌对小麦锈病进行生物防治,如利用寄生真菌或寄生线虫等生物防治剂,有效减少病原菌的传播和繁殖。

小麦锈病的发生是多因素综合作用的结果,防治策略需要综合考虑各种因素。

通过合理的种植措施和适时的防治措施,可以有效控制小麦锈病的发生,减少经济损失,提高小麦产量和品质。

小麦锈病的发生原因及防治策略剖析小麦是我国重要的粮食作物之一,然而在小麦种植和生长过程中,常常会遭到各种病害的侵袭,其中小麦锈病是最为常见也最为严重的一种病害。

小麦锈病是由锈菌引起的一种病害,其发生原因及防治策略备受关注与重视。

本文将就小麦锈病的发生原因及防治策略作一详细的剖析,希望对广大农民朋友在种植小麦时有所帮助。

一、小麦锈病的发生原因1. 生物因素小麦锈病的主要病原菌有小麦条锈菌、小麦矮锈菌和小麦叶锈菌三种。

这三种锈菌在不同的气候条件下生长繁殖,会导致小麦产生不同类型的锈病。

在高温多湿的气候下,小麦条锈病容易大面积暴发,给小麦生长带来严重危害。

2. 土壤因素土壤中的养分和土壤湿度也会影响小麦锈病的发生。

土壤缺乏氮、磷、钾等元素会使小麦的抗病能力下降,容易受到锈病的侵害;土壤过于潮湿也会增加小麦锈病的发生概率。

3. 气候因素气候是小麦锈病发生的重要影响因素。

温度和湿度是锈病菌繁殖和传播的重要条件。

在高温多湿的气候条件下,锈病菌易大量产生,并迅速扩散,从而导致小麦锈病大面积暴发。

二、小麦锈病的防治策略1. 种植抗病品种选择抗锈病的小麦品种是预防小麦锈病的首要措施。

目前市面上已经推出了多种抗锈病的小麦新品种,具有良好的抗性和适应性,农民朋友在种植小麦时可以选择这些抗病品种,有效减少锈病发生的可能性。

2. 合理施肥合理施肥也是预防小麦锈病的重要措施。

在小麦生长的不同阶段,及时补充氮、磷、钾等养分,提高小麦的抗病能力。

特别是在小麦苗期和拔节期,要适量增施氮肥和磷肥,增强小麦的抗病能力。

3. 加强田间管理加强田间管理也是预防小麦锈病的重要措施。

及时清理田间杂草和秸秆,保持小麦田地的通风透光性,减少病原菌的滋生繁殖环境。

及时翻耕和灭虫灭鼠,减少病害的传播源和介体,也是重要的防治措施。

4. 合理轮作合理轮作是预防小麦锈病的有效措施之一。

谷类和豆类的轮作可以改善土壤的肥力结构,减少土壤中的病原菌滋生和传播。

B i n g h a i f a n g z h i在小麦种植过程中小麦锈病是一种常见的病害,影响到种植的效益。

因此,在日常种植管理中要加强对小麦锈病的防治,减少经济损失。

小麦是我国主要的农作物,其产量的多少关系到我国粮食的总产量。

如果在种植过程中发现锈病,会使小麦的叶、茎与果实受到严重的危害,如果没有及时救治,小麦很快就枯竭死亡,使小麦的种植经济损失严重。

从而,需要对小麦锈病有清楚的了解,严密监控小麦锈病,同时要做好药剂防治工作,减少锈病的发生几率。

一、小麦锈病的概述与发病规律小麦锈病经常出现在四川省南充市,并且出现大面积的发生,同时感染也很严重。

一般来讲,小麦患上锈病后,如果情况严重会使总产量减少60%。

就算受到感染的小麦存活下来,其质量也不高。

从小麦的症状进行分析。

在初期患病,会局部感染小麦的叶片,在叶子上出现杯状的、疱状的小疱点,并且这些小疱点颜色是不相同的。

同时,枝干也出现曲枝、丛枝,并且粗皮,在枝干上会出现肿瘤。

在后期叶子会落下,表现为生长不良,水分也被大量蒸发,出现干枯。

一般锈病可以分为三个分支,即叶锈病、秆锈病以及条锈病。

二、小麦锈病的综合防治措施1、加强种植户的防病意识目前,从四川省南充市的整体情况进行分析,会发现有部分种植户的防病意识不强,没有从源头上遏制住病害的蔓延,导致其加重了小麦锈病的传播速度,影响到该地区小麦的整体收益。

根据这种现象,需要加大宣传的力度,给广大群众普及科学种植的方式,可以利用互联网、广播等形式进行宣传。

同时,要调动其种植户防疫的积极性,让其明白防疫的重要性,要把工作落到实处。

2、进行科学的种植小麦锈病的防治不仅体现在严密的监测,其中科学的种植也很重要。

首先,要分析小麦品种。

不同的品种抗病能力也是不相同的,对于锈病抵抗能力比较好的是西科2号、黔麦15号、16号;比较容易感染该病的品种是绵阳30、西科276。

因此,在种植前要进行科学的选种,减少小麦锈病的发生概率。

小麦锈病的发生原因及防治策略剖析小麦锈病是小麦上最为常见的一种病害,对小麦的产量和品质都会造成较大的影响。

小麦锈病的主要病原是锈菌,主要包括叶锈、条锈和黑锈三种。

锈病的发生主要受到气候条件、土壤条件、传播途径等多种因素的影响。

本文将从小麦锈病发生的原因及防治策略进行剖析,以期为小麦种植者提供参考。

一、小麦锈病的发生原因1.1 气候条件气候条件是影响小麦锈病发生的重要因素之一。

小麦锈病主要在温度较高、湿度较大的条件下发生。

高温多雨的气候是小麦锈病大发生的主要原因之一。

气温在15℃-25℃之间时,锈菌的生长繁殖速度较快,有利于病害的发生。

土壤条件对小麦锈病的发生也有一定的影响。

土壤过于肥沃或施用了大量氮肥的地块,易造成小麦生长过旺,使得小麦植株过于茂盛,透风性差,从而增加了小麦锈病的发生几率。

1.3 传播途径小麦锈病的传播途径主要有空气传播和种子传播两种。

在高温高湿的气候下,锈菌通过空气传播,传播范围较广。

当小麦种子携带有锈菌孢子时也可以传播。

人为传播也是小麦锈病的重要传播途径之一。

1.4 病原菌侵染病原菌侵染是小麦锈病发生的主要原因之一。

一旦小麦叶片被锈菌侵染,锈病将向整个小麦田迅速蔓延。

及早发现并控制病原菌的侵染对于防治小麦锈病至关重要。

二、小麦锈病的防治策略2.1 选用抗病品种小麦种植者在种植时应选用抗病品种,可以有效地减轻小麦锈病的发生。

选择对小麦锈病具有一定抗性的品种,可以大大降低小麦锈病的发生率。

2.2 合理施肥合理施肥是防治小麦锈病的重要措施之一。

过量施用氮肥会使小麦茎秆过于茂盛,透风性差,从而增加小麦锈病的发生几率。

小麦种植者在施肥过程中应严格控制氮肥的施用量,以减少小麦锈病的发生。

2.3 喷施农药小麦锈病的防治也可以采用喷施农药的方法。

在小麦叶片初期发病时,可以使用有效的杀菌剂进行喷施,以阻止病害的扩散。

农药的选择应合理,使用前应仔细阅读说明书,按照规定剂量和使用方法进行喷施,切勿滥用农药。

小麦锈病的发生原因及防治策略剖析小麦锈病是小麦生长中的一种常见病害,其严重影响着小麦的产量和品质。

小麦锈病的发生原因是由小麦锈菌引起的,该病菌能够在温度、湿度等一定的条件下快速繁殖并感染小麦。

本文将从小麦锈病的发生原因、症状特征以及防治策略三个方面进行剖析。

小麦锈菌是导致小麦锈病的主要病原体,它能够感染小麦的叶片和茎干。

小麦锈病的发生与多种因素有关,主要包括以下几个方面。

(一)气象条件:小麦锈病发生的最适温度为18-24℃,相对湿度在90%左右,若环境温度过高或者过低,小麦锈病的繁殖速度会受到一定限制。

(二)小麦品种:小麦的品种类型也是导致小麦锈病的一个重要因素。

如果小麦的品种较为敏感,则容易被病菌感染,从而引发小麦锈病。

反之,如果小麦的品种较为耐病,则容易防范和抵御小麦锈菌。

(三)土地肥力:小麦生长后期土壤养分不足时,小麦抗病能力会减弱,小麦锈病也容易发生。

(四)病害联防:如果在小麦生长前期采取了一些良好的防治措施,如使用种子处理剂、合理选择土壤、加强管理等,都能有效地达到病害联防的效果。

二、小麦锈病的症状特征小麦锈病的症状特征主要表现在叶片和茎干上,症状可分为三类:白锈、黑锈、黄锈。

(一)白锈:叶面出现黄色小点,椭圆或长圆形,大小约为0.5-3毫米。

病斑上白色粉状物质很多,如霜雪铺盖在病斑上,下午阳光晒出小水珠。

(二)黑锈:小麦叶面产生环形或者不规则形状的黄褐色病斑,具有伴随着细小黑点存在的特点。

其最明显的特征就是病斑会变成黑色,一旦繁殖旺盛就会发展成密集的枯叶。

(三)黄锈:叶面出现黄褐色病斑,形状不规则,叶面上出现黄色条纹。

(一)选用耐病品种。

选择高抗锈病的麦种和适应性强、优质高产的品种,逐步增加抗病品种比例。

(二)生态控制。

采用生态控制手段,如使用生物肥料、有机肥、有机复合肥等,以提高土壤肥力;加强畜肥的利用,并控制农田环境,避免小麦锈病的发生。

(三)科学管理。

加强小麦田间管理,如定期除草、清除病株、适时收割等,避免病菌通过残余物质扩散传播。

小麦锈病的发生原因及防治策略剖析

小麦锈病是一种由锈菌引起的病害,主要侵害小麦的叶片、茎秆和穗部。

以下是关于小麦锈病发生原因及防治策略的剖析。

1. 发生原因:

(1) 水分的过多或过少:如果土壤过湿,将会导致锈菌的繁殖和传播;如果土壤过干,将会减弱小麦的抗病能力,容易受到锈菌的侵染。

(2) 空气湿度高:在空气湿度较高的情况下,锈菌的孢子易于形成和传播,从而导致小麦被侵染。

(3) 缺乏养分:小麦缺乏养分时,抵抗锈菌的能力较弱,易受到病害侵袭。

(4) 品种易感性:一些小麦品种对锈菌的抵抗力较弱,容易受到病害侵害。

2. 防治策略:

(1) 品种选择:选择具有较强抗病能力的小麦品种种植,增强抵抗力,减少病害发生的可能性。

(2) 合理栽培管理:加强土壤管理,保持适度湿润和通风良好的生长环境,避免土壤过湿或过干。

合理施肥,提高小麦的养分供应,增强植物的抗病力。

(3) 种植间隔:合理调整小麦的种植间隔,增加植株之间的距离,有利于空气流通,减少锈菌的传播。

(4) 喷药防治:使用合适的农药进行喷药防治,及时消灭锈菌孢子,减少侵染的可能性。

喷药时间一般在小麦生长初期和中后期为宜。

(5) 病毒监测:定期监测小麦田中是否有锈病病害发生,一旦发现病情,立即采取相应的防治措施。

小麦锈病的发生与土壤湿度、空气湿度、养分供应和品种易感性等相关。

通过选择适合的品种、合理的栽培管理、喷药防治以及定期监测病情等措施可以有效预防和控制小麦锈病的发生。

小麦锈病的发生与防治技术摘要:小麦锈病是一种世界性的病害,在我国大部分麦区都有发生,其主要症状是叶片上出现红色小斑点,形成锈斑。

小麦锈病属于专性寄生菌,主要传播媒介是空气中的孢子。

小麦锈病在我国各地均有发生,在新疆、陕西、甘肃、宁夏、青海、四川等地发生较为严重。

小麦锈病发生后,不仅会对小麦造成较大的损失,而且也会对我国的其他作物造成严重影响。

为了防止小麦锈病的发生和蔓延,做好其防治工作至关重要。

关键词:小麦锈病;防治技术小麦锈病是小麦的一种重要病害,其分布广,危害重。

在四川广元农村,每年的10~5月份是小麦锈病的高发期,对小麦生产造成了较大的影响。

小麦锈病的症状:夏孢子堆为褐色,具有夏孢子堆的地方出现黄色斑点。

在叶背上产生有光泽的小圆点,后逐渐变为褐色并凸起,形成夏孢子堆。

广元地处四川盆地西北部,属亚热带湿润季风气候区,年平均气温14℃,年均降水量1200毫米左右,无霜期250天以上。

一、小麦锈病发病症状小麦锈病主要发生在小麦的叶片上,发病初期在叶片上出现的病斑为暗绿色椭圆形或者是椭圆形,大小为1~2毫米,边缘呈褐色。

随着病情的加重,病斑逐渐变成黄色、浅绿色或者是近于白色,最后变成黑色。

小麦锈病的发病初期,在叶片上一般只有1个病斑,随着病情的加重,会逐渐出现多个病斑。

病斑多了之后就会互相融合在一起,使整个叶片呈褐色、褐色或者是暗绿色。

小麦锈病的发病严重程度与温度有着密切的关系,在高温高湿的环境下更容易发病。

一般情况下,如果发病比较严重的话,会导致小麦生长不齐、穗小、穗少、籽粒不饱满等现象发生;如果病情比较轻的话,则会导致小麦叶片扭曲、发黄或者是干枯死亡。

小麦锈病不仅对小麦造成了危害,还会对其他农作物也造成一定程度上的损害。

小麦锈病发生后会对麦秆、麦穗产生影响,使其发生霉变。

同时,也会影响到小麦籽粒中蛋白质含量以及其他营养成分的含量。

小麦锈病在侵染之后还会影响到小麦的生育期情况,从而使小麦不能正常生长发育。

mumu农业职业技术学院小麦锈病的综述姓名:mumu性别:男班级:11级作物生产技术(2)学号:11111111111查阅病害:小麦锈病小麦锈病的基本资料中文名称:小麦锈病英文名称:条锈(Wheat stripe rust),叶锈(Wheat leaf rust),杆锈(Wheat stem rust)中文别名:黄疸病拉丁学名:条锈(Puccinia striiformis West)、叶绣(P.recondita var.tritici Erikss et Henn)、杆绣(P.graminis var.tritici Erikss et Henn)为害作物:小麦三种小麦锈病菌同属于担子菌钢,锈菌目,柄锈科,双孢锈菌属目录一、小麦锈病的识别……………………………………1田间分布规律……………………………………………2发病症状………………………………………………….3病原物的特征……………………………………………二、小麦锈病的发生发展规律…………………三、小麦锈病的调查……………………………………四、小麦锈病的化学防治……………………………1药剂拌种…………………………………………………2其他防治…………………………………………………五、小兵锈病的综合防治……………………………1选用抗病品种……………………………………………2加强栽培管理……………………………………………3药剂防治…………………………………………………附录:小麦锈病图片………………………………………小麦锈病又叫黄疸,包括条锈病、叶锈病和秆锈病3种,小麦三种锈病菌同属于担子菌钢,锈菌目,柄锈科,双孢锈菌属。

是发生广、危害大的一类病害。

该病每年全国都有不同程度的发生,小麦遇病后,植株营养物质不断被病菌所消耗,植株表面的夏孢子堆破坏寄主的表皮细胞和叶绿素,使光合作用削弱,水分蒸腾加快,使植物生长发育受到极大影响,发病轻时小麦能正常抽穗,但千粒重降低;发病早而重时,植株矮小,有的不能正常抽穗,有的虽然可以抽穗,但千粒重降低严重。

小麦锈病的发生原因及防治策略剖析小麦锈病是小麦生产中比较常见的一种病害,对小麦的产量和品质造成了很大的影响。

该病害主要由小麦锈菌引起,包括条锈菌、赤霉菌和黑锈菌三种类型。

小麦锈病的发生原因包括多种因素,主要有以下几个方面:一、天气因素小麦锈病的发生与天气密切相关,主要与降雨时间和降雨量、温度和湿度等环境因素有关。

通常来说,小麦锈病在高温、高湿的环境条件下容易发生。

此外,如果雨水集中在小麦生长期内,会大大增加小麦锈病的发生率。

二、病原菌的传播小麦锈病的病原菌主要通过空气传播,由上风向下风方向迁移。

经风吹到的锈菌,在小麦上繁殖并使小麦感染,从而引发小麦锈病的发生。

三、种植管理不当小麦锈病的发生也与种植管理不当有关。

如过度密植、肥料过多或过少、缺水、不合理的施药频次和时间,都可能导致小麦生长不良,从而降低小麦的抗病能力,增加小麦锈病的发生率。

针对小麦锈病的发生原因,我们可以采取以下措施进行预防和治理:一、选择抗病小麦品种在种植小麦时,应选择抗病性强的小麦品种,这可以有效地减少小麦锈病的发生。

同时,要注意选择适宜生长环境的品种,如选择适耕海拔和生长季节相符合的品种,有助于提高小麦的抗病能力。

二、合理施肥管理小麦锈病的发生与肥料管理密切相关,在肥料管理上要注意合理施用肥料,避免过多或过少的施肥。

合理施用有机肥、复合肥等,可以增加土壤肥力,提高小麦的抗病能力,预防小麦锈病的发生。

三、加强田间管理田间管理对于预防小麦锈病的发生十分重要。

要保持田面整洁,清除残茬,避免埋深过浅的深根工作,避免水分积聚。

加强地面松土、翻盘、培土等管理,可以改善小麦生长环境,提高小麦的抗病能力。

四、及时药剂喷洒对于已经发生小麦锈病的田地,要及时喷洒药剂进行治疗。

可以选择一些具有杀菌效果的药剂,如甲基硫菌灵、百菌清、氧化锰等进行药剂喷洒,以达到有效的治疗效果。

但同时也要注意药剂的使用量和使用方法。

总体来说,小麦锈病的发生与病原菌、天气、种植管理等多种因素有关。

小麦锈病的发生原因及防治策略探究小麦锈病是由小麦锈菌引起的一种主要病害,对小麦产量和品质造成严重影响。

为了有效防治小麦锈病,需要深入了解其发生原因,并制定相应的防治策略。

本文将从小麦锈病的发生原因、病原菌传播途径、防治策略等方面进行探究。

小麦锈病的发生原因主要包括以下几个方面:1. 病原菌感染:小麦锈病的病原菌主要有条锈菌、黑锈菌和黄锈菌,它们都能在适宜的温湿度条件下引起小麦锈病。

这些病原菌通常通过二孢子形式进行传播,侵入小麦植株的叶片、茎秆等部位,形成病斑并释放新的病原孢子,完成病害的传播。

2. 气候条件:小麦锈病的发生与气候条件密切相关。

高湿、高温、多雨的气候是小麦锈病最适宜的发生条件,这样的气候条件有利于病原菌孢子的萌发和病害的发展。

温度和湿度的变化对小麦锈病的发生也有影响,例如连续多日的低温和高温都会对小麦锈病的流行产生一定的影响。

3. 小麦品种:不同的小麦品种对小麦锈菌的抗性有所差异,一些品种对病原菌具有较好的抗性,能够抑制病原菌的侵染和病害的发展。

由于病原菌的变异性,一些传统品种的抗性逐渐丧失,导致小麦锈病的发生频率增加。

1. 合理轮作:小麦作为冬季作物,可以与夏季作物进行交替种植,从而减少小麦锈病的发生。

轮作中的夏季作物可以提供一个不利于病原菌孢子萌发和繁殖的环境,减少病原菌的数量,降低小麦锈病的风险。

2. 选用抗病品种:在种植小麦时,应选择具有一定抗锈病能力的品种。

目前,有一些抗锈病基因已经被研究出来,可以通过育种选择或基因转化技术将这些基因导入小麦品种中,提高小麦的抗锈病能力。

选择抗病品种是防治小麦锈病的重要措施之一。

3. 科学施肥:合理施肥可以提高小麦的抗病能力,减少小麦锈病的发生。

一方面,合理施肥可以增强小麦植株的养分吸收和利用能力,提高植株的健康状况,减少受病原菌侵染的概率。

科学施肥可以调节植株的生长和发育,提高植株的免疫力和抗病能力,降低小麦锈病的发生。

4. 病害监测与防治:对小麦锈病进行及时监测和预报,可以提前采取相应的防治措施,减少病害的危害程度。

小麦锈病一、简介小麦锈病,别名黄疸病,真菌病害。

二、病状2.1 小麦条锈病发病部位主要是叶片,叶鞘、茎秆和穗部也可发病。

初期在病部出现褪绿斑点,以后形成鲜黄色的粉疱,即夏孢子堆。

夏孢子堆较小,长椭圆形,与叶脉平行排列成条状。

后期长出黑色、狭长形、埋伏于表皮下的条状疱斑,即冬孢子堆。

2.2小麦叶锈病发病初期出现褪绿斑,以后出现红褐色粉疱(夏孢子堆)。

夏孢子堆较小,橙褐色,在叶片上不规则散生。

后期在叶背面和茎秆上长出黑色阔椭圆形至长椭圆形、埋于表皮下的冬孢子堆,其有依麦秆纵向排列的趋向。

2.3小麦秆锈病为害部位以茎秆和叶鞘为主,也为害叶片和穗部。

夏孢子堆较大,长椭圆形至狭长形,红褐色,不规则散生,常形成大斑,孢子椎周围表皮撒裂翻起,夏孢子可穿透叶片。

后期病部长出黑色椭圆形至狭长形、散生、突破表皮、呈粉疱状的冬孢子堆。

三种锈病症状可根据其夏孢子堆和各孢子堆的形状、大小、颜色着生部位和排列来区分。

形象的区分3种锈病说:"条锈成行,叶锈乱,秆锈成个大红斑。

"三、发病条件三种小麦锈菌夏孢子的萌发和侵入都要求有水滴或水膜存在。

如无水滴或水膜,即使相对湿度达到90%~100%,也很少萌发或不萌发。

因此,结露、多雾、蒙蒙细雨的情况下,锈病容易发生。

三种锈菌夏孢子萌发侵入、发展的温湿度条件如下:条锈菌夏孢子萌发的最适温度为5~12℃;低至0℃仍能萌发,侵入最适温度为9~12℃,叶锈菌发展最快的温度是15~20℃;秆锈菌孢子萌发的最适温度为18℃,潜育的最适温度为20℃。

锈菌夏孢子萌发阶段不需要光照,而侵入后需要,弱光条件下潜育期比强光条件可延长一倍。

四、侵染循环小麦锈菌是转主寄生菌,需经过两种不同的寄主方能完成其生活史。

在我国,三种锈病的侵染循环实际上都是由锈菌夏孢子连续侵染小麦来完成的。

由于三种锈病菌对环境条件的适应能力差异很大,我国各地区的气候地理差异悬殊,三种锈菌的越冬越夏较复杂。

1)条锈菌病菌较耐低温,可以在冬小麦上越冬,翌春在进行扩大侵染,但病菌不耐较高温度,旬平均气温超过22~23℃时,病菌基本不能越夏,只有那些被风传到高寒麦区的夏孢子才能在该地继续逐代传染,度过夏季。

防治小麦锈病小麦锈病有条锈病、叶锈病和秆锈病三种。

其发病特点为:条锈猖獗,叶锈普遍,秆锈成灾。

1.发生特点。

①为害症状。

小麦感染锈病后,初期在麦叶或麦秆表面出现褪绿黄斑,不久产生鲜黄色或红褐色的粉疱,叫做夏孢子堆。

后期又长出黑色的疱斑(条锈、叶锈)或粉疱(秆锈),叫作冬孢子堆。

小麦锈病的冬孢子一般不起作用,主要以夏孢子或菌丝体在小麦上越夏、越冬。

三种锈病的通常症状是“条锈成行叶锈乱,秆锈是个大红斑”。

②传播途径。

小麦三种锈病的病原菌都是严格的专性寄生菌。

主要以夏孢子不断延续为害,根据空中孢子捕捉测知,夏孢子可随气流上升到5000米以上的高空.并传送到1000千米以外的地方去,造成小麦受害。

③发病环境条件。

一是湿度,三种锈菌的夏孢子,在叶面有水滴、水膜或空气湿度饱和的条件下,都能萌发侵入寄主。

因此,结露、下雨和降雾都有利于锈病发生;二是温度,三种锈病对温度的要求不同。

条锈发病的最适温度为9-16℃,叶锈为15-22℃,秆锈为18-25℃。

因此,一般是条锈病在春季发病最早,叶锈病次之,秆锈病最迟;三是栽培管理,一般地势低洼、土质黏重,排水不良、氮肥偏施过多过迟、植株密茂荫蔽、生长柔嫩、成熟期延迟,均有利于病菌的侵入和为害,发病常较重。

2.防治方法。

①农业防治。

因地制宜选用抗锈良种,是防治小麦锈病最经济有效的方法。

如栽培川麦42、川育19、鲁麦21、烟农24号等。

适时早播,施足基肥,早施追肥,避免后期过多追施氮肥,及时开好排水沟,注意消灭自生麦苗等,都有减轻锈病的作用。

②药剂防治。

小麦拔节到抽穗期,条锈病点片发生,病叶率在1%左右,立即进行全田防治;小麦孕穗到抽穗期,叶锈病点片发生,病叶率达5%左右立即进行防治,扑灭发病中心;小麦扬花到灌浆阶段,在秆锈病普遍发病初期,病秆率达1%-5%,立即进行全田防治。

对秋苗常年发病较重的地块,用15%粉锈宁可湿性粉剂60-100克或12.5%速保利可湿性粉剂每50千克种子用60克拌种。

小麦锈病的来历和故事以及感悟小麦是人类重要的粮食作物之一,它的种植历史可以追溯到几千年前。

然而,随着时间的推移,小麦也面临着各种病害的威胁,其中最为严重的之一就是小麦锈病。

小麦锈病是由一种真菌引起的病害,它主要侵袭小麦的叶片和茎部。

这种病害最早被发现于19世纪初,当时它在欧洲的小麦田中广泛传播。

随着贸易和交流的增加,小麦锈病很快传播到了其他大陆,成为全球范围内的问题。

小麦锈病的传播速度之快令人震惊。

它可以通过空气中的孢子传播,甚至可以跨越数百公里的距离。

一旦小麦锈病侵袭了一片田地,它会迅速蔓延,导致小麦叶片变黄、凋萎,最终导致减产甚至死亡。

这对于依赖小麦作为主要粮食来源的人类来说,是一个巨大的威胁。

为了对抗小麦锈病,科学家们进行了大量的研究。

他们发现,小麦锈病有多个不同的菌株,每个菌株都有不同的抗药性。

因此,培育出抗锈病的小麦品种成为了科学家们的目标。

经过多年的努力,科学家们终于培育出了一些抗锈病的小麦品种。

这些品种具有较强的抗病性,能够在受到小麦锈病侵袭时保持较高的产量。

这对于农民来说是一个重大的突破,也为全球的粮食安全提供了保障。

然而,小麦锈病的故事并没有就此结束。

随着时间的推移,新的菌株不断出现,它们对抗药性小麦品种的抵抗力越来越强。

这使得科学家们不得不不断地进行研究和培育,以寻找更加抗锈病的小麦品种。

小麦锈病的故事给我们带来了一些深刻的感悟。

首先,它提醒我们生命中的挑战是不可避免的。

无论是小麦还是人类,都会面临各种各样的困难和威胁。

然而,只有通过不断的努力和创新,我们才能克服这些困难,取得成功。

其次,小麦锈病的故事也告诉我们,科学的力量是无穷的。

科学家们通过不断的研究和实验,培育出了抗锈病的小麦品种,为人类提供了粮食安全。

这再次证明了科学在解决人类问题上的重要性,也激励着我们要继续投入科学研究的力量。

最后,小麦锈病的故事还提醒我们要保护生态环境。

小麦锈病的传播速度之快,部分原因是由于全球化和贸易的增加。

mumu农业职业技术学院小麦锈病的综述姓名:mumu性别:男班级:11级作物生产技术(2)学号:11111111111查阅病害:小麦锈病小麦锈病的基本资料中文名称:小麦锈病英文名称:条锈(Wheat stripe rust),叶锈(Wheat leaf rust),杆锈(Wheat stem rust)中文别名:黄疸病拉丁学名:条锈(Puccinia striiformis West)、叶绣(P.recondita var.tritici Erikss et Henn)、杆绣(P.graminis var.tritici Erikss et Henn)为害作物:小麦三种小麦锈病菌同属于担子菌钢,锈菌目,柄锈科,双孢锈菌属目录一、小麦锈病的识别……………………………………1田间分布规律……………………………………………2发病症状………………………………………………….3病原物的特征……………………………………………二、小麦锈病的发生发展规律…………………三、小麦锈病的调查……………………………………四、小麦锈病的化学防治……………………………1药剂拌种…………………………………………………2其他防治…………………………………………………五、小兵锈病的综合防治……………………………1选用抗病品种……………………………………………2加强栽培管理……………………………………………3药剂防治…………………………………………………附录:小麦锈病图片………………………………………小麦锈病又叫黄疸,包括条锈病、叶锈病和秆锈病3种,小麦三种锈病菌同属于担子菌钢,锈菌目,柄锈科,双孢锈菌属。

是发生广、危害大的一类病害。

该病每年全国都有不同程度的发生,小麦遇病后,植株营养物质不断被病菌所消耗,植株表面的夏孢子堆破坏寄主的表皮细胞和叶绿素,使光合作用削弱,水分蒸腾加快,使植物生长发育受到极大影响,发病轻时小麦能正常抽穗,但千粒重降低;发病早而重时,植株矮小,有的不能正常抽穗,有的虽然可以抽穗,但千粒重降低严重。

一、小麦锈病的识别(条锈成行叶锈乱,杆绣是个大红斑)1、田间分布规律:3种锈病的病原菌都属于担子菌亚门,亲缘关系很近,随气流传播。

成熟后遇到轻微气流,就会向外飞散传播,如遇强大气流,可将大量的孢子吹到3000m以上的高空和吹送到几百公里以外的小麦上造成危害。

2、发病症状:小麦感染锈病后,初期在叶片或其他部位出现褪绿斑点,以后变为鲜黄色或红褐色的粉疱,叫做夏孢子堆,后期又长出黑色的疱斑(条锈、叶锈)或粉疱(秆锈),叫作冬孢子堆。

条锈主要为害小麦叶片,也可为害叶鞘、茎秆、穗部;叶锈病主要发生在叶片上,也能侵害叶鞘,很少发生在茎秆或穗部;秆锈病主要发生在叶鞘、茎秆和叶片基部,严重时在麦穗的颖片和芒上也有发生,产生很多深红褐色、长椭圆形夏孢子堆。

3种锈病的通常症状是“条锈成行叶锈乱,秆锈是个大红斑”。

生产中,刚形成的条锈病、叶锈病夏孢子堆用肉眼很难区分,通常的鉴定方法是在新鲜的孢子上,滴一滴稀盐酸,盖上盖玻片,置于显微镜下观察,若原生质收缩成数个小团的为条锈夏孢子,若原生质在孢子中央收缩成一个大团则为叶锈病的夏孢子。

3、病原物的特征:三种锈病的共同特征是在受害部位的叶片或杆上出现鲜黄色、红褐色或深褐色的疱状小突起这是夏孢子二、小麦锈病的发生发展小麦的3种锈病在中国主要以夏孢子传播完成周年的侵染循环。

其侵染循环可分为越夏、侵染秋苗、越冬及春季流行4个环节。

夏孢子体小、质轻,可随气流远距离传播。

3种锈病都在条件生长的麦上株(或姿势麦苗上)越夏、越冬,但越夏、越冬的地区不一致。

条锈病主要在甘、青高原和四川、内蒙古等海拔地区的晚熟小麦、自生麦苗上越夏,秋季随气流向东、南方向传播,成为西北。

华北秋苗发病的菌源,并在病苗上越冬;杆锈病在北方晚熟春季和自生麦苗上越夏,到秋季借风向南传播侵染秋苗,并在冬季温暖的闽、东南沿海等地麦株上越冬。

春季向北方广大麦区逐步传播;叶锈病对温度的适应范围较大,在大部分地区都可以越夏、越冬。

条锈病是我国小麦的最重要病害。

在1950年和1964年两次全国范围的大流行,小麦·损失分别达到120亿斤和60亿斤。

建国以来,党和政府对条锈病防治工作非常重视。

早在1950年就召开了小麦锈病会议,制订了研究和防治方案。

1964年5月,敬爱的周总理作了专门指示:“今一后必须继续观察,继续研究,继续通过防治锈病的实践,改进工作,提高效益,以达到最后消灭锈病的目的。

”1965年春,国务院批转了“黄、淮、海主要冬小麦区灭锈歼灭战作战方案”。

在各级党政领导一「,专业队伍与广大群众相结合,贯彻以抗锈良种为主,药剂防治与栽培措施为辅的综合防治策略,通过多年努力,取得了显著成绩。

白1965年以来,已有十四年控制了条锈病在广大麦区的大流行。

三、小麦锈病的调查小麦条锈病是一种低温病害,在我国平原麦区和海拔较低的山区不能越夏,仅能在夏季最热一旬平均气温低于20℃、且有感病品种存在的地区才能越夏。

我国小麦条锈病发病区主要集中在甘肃、青海、宁夏、四川等地。

病菌越夏后,秋季向陇南、陇东、川北、关中、华北等早播冬麦区传播,侵染秋苗。

播种越早发病越重。

当12月份气温降到1℃—2℃时病菌进入越冬阶段。

病菌主要以菌丝在麦叶组织中越冬。

在华北北纬37°—38°以南均可越冬。

在此线一北,若无积雪覆盖,1月份平均气温低于6℃—7℃,病菌难以越冬。

在气温较低的地区,病菌越冬后次年2月下旬至3月上中下旬开始回复活动。

小麦叶锈病在我国冬麦区,一般与麦收后在自生麦苗上越夏。

秋苗发病后,病菌主要一菌丝体潜伏在麦组织内越冬。

冬季温度较高的地区,叶锈病看不间断的为害。

小麦杆锈病与条锈病相反,其周年循环的关键是越冬问题。

在我国小麦该锈病菌主要在1月份平均气温6℃以上的地区越冬,并可不间断繁殖。

其越夏则主要在西北、西南等高海拔地区的冬春麦区,以及晚熟春麦区。

四、小麦锈病的化学防治1药剂拌种:用粉锈宁按种子重量0.03%的有效成分拌种,或用12.5%特谱唑按种子量0.12%的有效成分拌种,春小麦药效可维持60 天左右;冬小麦拌种后,冬前麦苗发病少,而且能推迟第二年病害的流行期。

2其他防治:防治条锈病、叶锈病每亩可用15%粉锈宁可湿性粉剂55~60 克加水75~100 千克喷雾;防治杆锈病,用药量增加至110 /亩。

也可用80%代森锌可湿性粉剂稀释500~700 倍液,或12.5%特谱挫15~30 克兑水50 千克均匀喷雾,有效防治三种锈病。

条锈病在小麦拔节至抽穗期,病叶率达到1%左右,可以开始喷药;叶锈病在孕穗到抽穗期,病叶率在5%左右开始喷药,以控制本地菌源;杆锈病在开花到乳熟阶段,病杆率达到5%左右时开始喷药。

但收获前20 天左右要停止用药。

五、小麦锈病的综合防治1、选用抗病品种因地制宜选用抗锈良种, 是防治小麦锈病最经济有效的方法。

2.加强栽培管理(1)适期播种。

在秋苗容易发生条锈和叶锈的地区,适当晚播,可有效减轻秋苗病情。

在秆锈病流行的地区,则可适当早播,促进早熟,以减轻后期受害。

(2)合理施肥。

施用堆肥或腐熟的有机肥,增施磷钾肥,搞好氮磷钾合理搭配,增强小麦的抗病力。

(3)合理灌溉。

对于经常春旱的麦区,小麦发生锈病后失水过多,需加强灌溉。

特别是灌浆期,灌水的促产作用是很明显的。

对于雨水多的麦区,田间湿度大,需开沟排水,以减少产量的损失。

(4)消灭自生麦苗。

自生麦苗是三种锈病最主要的越夏②药剂防治。

小麦拔节到抽穗期, 条锈病点片发生, 病叶率在1%左右, 立即进行全田防治; 小麦孕穗到抽穗期, 叶锈病点片发生, 病叶率达5%左右立即进行防治, 扑灭发病中心; 小麦扬花到灌浆阶段, 在秆锈病普遍发病初期, 病秆率达1%~5%, 立即进行全田防治。

对秋苗常年发病较重的地块, 用15%粉锈宁可湿性粉剂60~100 克或12.5%速保利可湿性粉剂每50 千克种子用60 克拌种。

拌种时务必干拌,并充分搅拌均匀, 要严格控制用药量, 因浓度稍大会影响出苗寄主。

结合田间管理,铲草沤肥或伏耕保墒1~2 次。

在播麦1月前,消灭田间、路边、沟边的自生麦苗,可大量减少越夏菌源。

3.药剂防治(1)药剂拌种。

常年发病较重的地块,用15%粉锈宁可湿性粉剂200 克拌麦种100 千克,或12.5%特普唑可湿性粉剂50~60 克拌麦种50 千克,拌匀后闷1~2 小时再播种,可减少或延缓苗期发病。

(2)喷洒药剂。

是防治锈病的必要的应急措施。

由于成本较高,需重点使用,保证质量,以取得最大的防治效果和经济效益。

重点地块,对条锈和叶锈病来说,包括菌源基地田块,发病较早较重的地块,以及发病不早但晚熟而高产的地块;对秆锈病来说,则是晚熟高产而品种高度感病的麦田。

保证喷药均匀,足量和施药次数。

具体的喷药适期,药量和次数,因锈病种类,所用药剂种类及流行的进展情况而有所不同。

一般用药情况如下:对条锈病来说,在小麦拔节至孕穗期,病叶率达10%左右时开始用药,以后每隔7~10 天喷1 次,共喷2~3 次,最后1 次喷药可终止在小麦收获前20 天左右。

对叶锈病来说,在抽穗前后,田间普遍率达5%~10%时开始喷药,以后7 天1 次,共喷2~3 次。

对杆锈病来说,在小麦扬花灌浆期,病秆率达1%~5%时开始喷药,以后7 天 1 次,共喷2~3 次。

所用药剂可选取15%粉锈宁可湿性粉剂100 克/亩或12.5%烯唑醇(特普唑或速保利)可湿性粉剂15~22.5 克/亩,兑水45~60 千克喷雾。

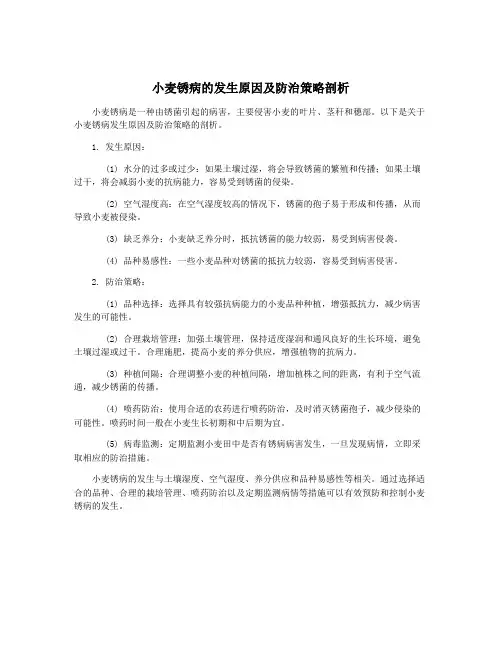

附录(小麦锈病症状图片)。