消渴的病因病机

- 格式:doc

- 大小:12.00 KB

- 文档页数:1

消渴的基本病机

消渴是中医学中的一种病证,也被称为糖尿病。

它的基本病机可以从以下几个方面来解释:

1. 脾胃虚弱:消渴的发生与脾胃功能失调有关。

脾胃是消化吸收和运化营养物质的器官,如果脾胃功能虚弱,就会导致食物无法充分消化吸收,营养无法得到有效利用,从而引发消渴。

2. 阳气亏虚:中医认为,消渴的发生与人体阳气的亏虚有关。

阳气是身体的温热之气,如果阳气亏虚,就会导致体内的水液代谢紊乱,出现尿多、口渴等症状。

3. 水液不化:消渴也与水液代谢异常有关。

中医认为,水液代谢需要脾胃的升清作用和肾脏的排泄功能协调配合。

如果脾胃功能不好或肾脏功能异常,就会导致水液停留不化,从而出现消渴的症状。

总之,消渴的基本病机主要包括脾胃虚弱、阳气亏虚和水液不化。

这些因素相互影响,导致体内水液代谢紊乱,引发口渴、尿多等症状。

肺热津伤型消渴的病因病机

肺热津伤型消渴的病因病机主要包括以下几个方面:

1. 饮食不节:长期食用辛辣、燥热等食物,或者暴饮暴食、偏食等,导致体内热气聚集,肺脏受热,津液受耗。

2. 情志不畅:情绪波动、情感压抑、长期郁怒等不良情绪状态,会影响体内气血运行,从而导致肺脏功能紊乱,津液无法正常生成。

3. 病邪外感:外界暑湿或燥热等病邪侵袭,引起肺脏功能失常,导致津液受损。

4. 长期吸烟:吸烟可以导致肺部热气聚集,使得肺脏功能紊乱,津液流失加剧。

5. 长期饮酒:过量的饮酒会伤及肺脏,引起肺热津伤型消渴。

病机主要是指肺脏功能失常引起的病理变化。

肺热津伤型消渴时,肺脏受热导致津液流失,津液不足,而津液的作用主要是润泽肺脏,滋养阴液。

津液不足会导致阴液亏虚,津液失于润泽则会影响肺脏的清肃功能,使肺失敛而吸降功能失常。

这些因素共同作用会导致症状表现为口渴欲饮,咳嗽痰黄,舌红少津等症状。

中医关于“消渴”的病因病机和治则治法消渴是由于禀赋不足、饮食失节、情志失调、劳欲过度等原因,引起人体阴津亏损,燥热偏盛所致。

一、病因1.禀赋不足先天察赋不足,肾精亏虚,易发消渴。

其中肾阴亏虚是消渴病机中最为关键的因素。

先天赋不足,阴虚体质者最易罹患本病。

《灵枢·五变》云:“五脏皆柔弱者,善病消。

”2.饮食失节过食肥甘厚味、辛辣香燥之品,易伤脾胃,致运化失职,湿浊内生,湿热内蕴,伤津耗液,而致口渴多饮。

3.情志失调长期情志刺激,如郁怒伤肝,肝气郁结不得疏泄,或劳心竭虑,营谋强思等,郁久化火伤阴,或木旺克土,脾胃损伤,积热化燥,或消灼肺胃阴津,发为消渴。

《灵枢·五变》云:“怒则气上……转而为热,热则消肌肤,故为消痒。

4.劳欲过度房事不节,精气亏损,虚火内生,火因水竭益烈,水因火烈益干,终致肾虚、肺燥、胃热俱现,可见“三多一少”表现。

《外台秘要》云:“房室过度,致令肾气虚耗,下焦生热,热则肾燥,肾燥则渴。

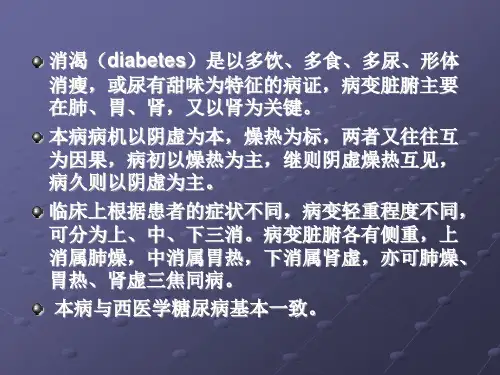

二、病机1.消渴的基本病机为阴虚燥热。

其中,阴虚为本,燥热为标,二者互为因果,阴愈虚则燥热愈盛,燥热愈盛则阴愈虚。

2.病变脏腑主要在肺、胃、肾,但以肾为关键,三者之间互相影响,又有所偏重。

肺为水之上源,敷布津液,燥热伤肺,则津液不能敷布而直趋下行,故小便频数量多。

肺不布津则口渴多饮。

胃主腐熟水谷,脾主运化,为胃行其津液。

燥热伤及脾胃,胃火炽盛,脾阴不足,则口渴多饮,多食善饥;脾虚失运,水谷精微下流注入小便,则小便味甘。

水谷精微亏耗,则形体日渐消瘦。

肾为先天之本,寓元阴元阳,主藏精。

肾阴亏虚则虚火内生,上燔心肺则烦渴多饮,中灼脾胃则胃热消谷。

肾失养,开阖固摄失权,则水谷精微直趋下泄,随小便而排出体外,故尿多味甜。

肺燥津伤,津液敷布失调,致脾胃失养,肾精不得滋助;脾湿胃燥,燥湿同病者,上可灼伤肺津,下可耗伤肾阴;肾阴虚则火旺,上灼肺胃,终致肺燥胃热肾虚,故三多之症常可相互并见。

《临证指南医案·三消》云:“三消一证,虽有上中下之分,其实不越阴虚阳亢,津涸热淫而已。

消渴病的基本病机特点

消渴病是中医学中的一种常见病症,其基本病机特点主要有以下几点:

1.湿热内蕴:湿热内蕴是消渴病的主要病机特点之一、湿性重而热盛,会搏结于脾胃之间,阻滞气机,导致水液代谢异常,进而引发多种消渴病症。

2.脾胃虚弱:消渴病的发生与脾胃虚弱密切相关。

脾胃为后天之本,

脾虚胃弱会导致消化功能减退,进而引发糖尿病等消渴病症。

3.气滞血瘀:湿热内蕴的同时,气机不畅,导致经络阻滞,气滞血瘀

的病机特点也是消渴病的重要特点之一

4.肝肾不足:肝为藏血之脏,肾为主水之脏,肝肾不足会导致濡养血

液的功能障碍,肝肾阴虚会引发糖尿病等消渴病症。

综上所述,消渴病的基本病机特点包括湿热内蕴、脾胃虚弱、气滞血

瘀以及肝肾不足。

中医治疗消渴病时,应根据病情的具体表现以及病机特点,采取相应的调理方法,从而达到治疗病症的目的。

温馨小提示:本文主要介绍的是关于消渴中医经典条文解释的文章,文章是由本店铺通过查阅资料,经过精心整理撰写而成。

文章的内容不一定符合大家的期望需求,还请各位根据自己的需求进行下载。

本文档下载后可以根据自己的实际情况进行任意改写,从而已达到各位的需求。

愿本篇消渴中医经典条文解释能真实确切的帮助各位。

本店铺将会继续努力、改进、创新,给大家提供更加优质符合大家需求的文档。

感谢支持!(Thank you for downloadingand checking it out!)消渴中医经典条文解释一、消渴病概述消渴病的定义与分类:消渴病是中医学中的一种疾病,主要是由于体内津液亏损,导致口渴、多饮、多尿、消瘦等症状。

根据中医学的分类,消渴病可以分为上消、中消和下消三种类型,分别对应口渴、消瘦、多尿等症状的不同表现。

消渴病的病因病机:消渴病的病因主要有饮食不当、情志内伤、劳倦过度、先天禀赋不足等因素。

病机主要是由于体内津液亏损,导致水液代谢失常,从而出现口渴、多饮、多尿等症状。

消渴病的临床表现:消渴病的临床表现主要包括口渴、多饮、多尿、消瘦、乏力等症状。

口渴表现为口干舌燥、饮水不止;多饮表现为喝水量明显增加;多尿表现为尿频、尿量增多;消瘦表现为体重明显减轻;乏力表现为疲乏无力、精神不振。

此外,消渴病还可能导致一些并发症,如视力模糊、皮肤瘙痒、下肢水肿等。

二、中医经典条文解析中医经典条文解析:《黄帝内经》关于消渴病的论述:在《黄帝内经》中,消渴病被认为是由饮食不节、情志内伤、先天禀赋不足等因素引起的。

其病因与病机主要表现为阴虚火旺,肺燥胃热,肾虚阴亏等。

对于消渴病的诊断与治疗,《黄帝内经》提出了观察尿液的颜色、口感、身体症状等方法。

治疗上,强调了饮食调理、中药治疗和针灸等综合治疗措施。

《伤寒杂病论》关于消渴病的论述:《伤寒杂病论》对消渴病进行了证候分类,将其分为上消、中消和下消。

上消表现为口渴、多饮、尿频;中消表现为消谷善饥、大便干燥;下消表现为小便频数、腰膝酸软。

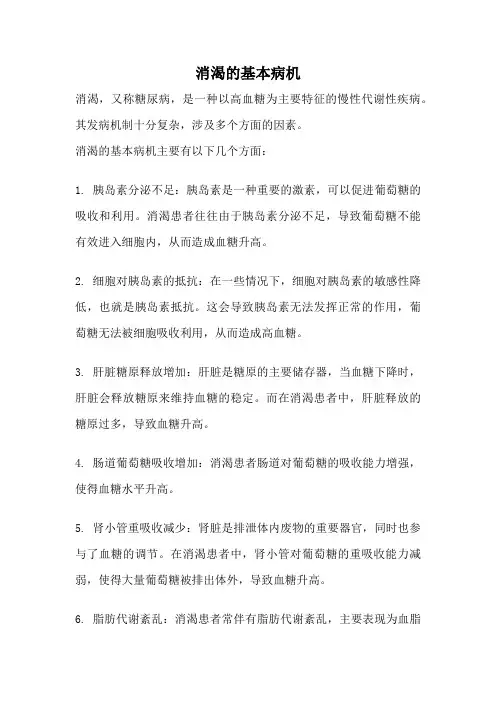

消渴的基本病机消渴,又称糖尿病,是一种以高血糖为主要特征的慢性代谢性疾病。

其发病机制十分复杂,涉及多个方面的因素。

消渴的基本病机主要有以下几个方面:1. 胰岛素分泌不足:胰岛素是一种重要的激素,可以促进葡萄糖的吸收和利用。

消渴患者往往由于胰岛素分泌不足,导致葡萄糖不能有效进入细胞内,从而造成血糖升高。

2. 细胞对胰岛素的抵抗:在一些情况下,细胞对胰岛素的敏感性降低,也就是胰岛素抵抗。

这会导致胰岛素无法发挥正常的作用,葡萄糖无法被细胞吸收利用,从而造成高血糖。

3. 肝脏糖原释放增加:肝脏是糖原的主要储存器,当血糖下降时,肝脏会释放糖原来维持血糖的稳定。

而在消渴患者中,肝脏释放的糖原过多,导致血糖升高。

4. 肠道葡萄糖吸收增加:消渴患者肠道对葡萄糖的吸收能力增强,使得血糖水平升高。

5. 肾小管重吸收减少:肾脏是排泄体内废物的重要器官,同时也参与了血糖的调节。

在消渴患者中,肾小管对葡萄糖的重吸收能力减弱,使得大量葡萄糖被排出体外,导致血糖升高。

6. 脂肪代谢紊乱:消渴患者常伴有脂肪代谢紊乱,主要表现为血脂水平升高。

高血脂不仅增加了心脑血管疾病的风险,还加重了胰岛素抵抗和胰岛β细胞的损伤。

7. 免疫功能异常:消渴患者的免疫功能常出现异常,易发生感染。

高血糖不仅会影响白细胞的功能,还会使微血管损害,降低机体对感染的抵抗能力。

消渴的基本病机是胰岛素分泌不足和细胞对胰岛素的抵抗,同时还伴有肝脏糖原释放增加、肠道葡萄糖吸收增加、肾小管重吸收减少、脂肪代谢紊乱和免疫功能异常等方面的改变。

了解和掌握这些病机,对于消渴的预防和治疗具有重要意义。

在临床上,我们可以通过调节胰岛素分泌、增加胰岛素敏感性、控制饮食结构和脂肪摄入、加强运动锻炼等方式来干预消渴的病机,从而达到控制血糖、预防并发症的目的。

同时,还需要加强患者的健康教育,提高其对消渴病机的认识,使其在日常生活中能够积极配合治疗,合理调整生活方式,提升生活质量。

中医内科消渴试题及答案一、单选题(每题1分,共10分)1. 消渴病的病机主要是:A. 肺热津伤B. 胃热炽盛C. 肾阴亏虚D. 肝郁化热答案:A2. 下列哪项不是消渴病的常见症状?A. 口渴多饮B. 多食易饥C. 多尿D. 头晕耳鸣答案:D3. 消渴病的治疗原则是:A. 清热利湿B. 养阴生津C. 温补脾肾D. 疏肝解郁答案:B4. 消渴病的典型舌象是:A. 舌质淡红B. 舌质红绛C. 舌苔黄腻D. 舌苔薄白答案:B5. 下列哪项不是消渴病的常见并发症?A. 视网膜病变B. 心血管疾病C. 肾病D. 贫血答案:D6. 消渴病的发病与下列哪项无关?A. 遗传因素B. 饮食因素C. 情志因素D. 环境因素答案:D7. 消渴病的中医辨证分型不包括:A. 上消B. 中消C. 下消D. 肝郁气滞答案:D8. 消渴病的诊断依据不包括:A. 口渴多饮B. 多食易饥C. 多尿D. 舌苔黄腻答案:D9. 下列哪项是消渴病的中医治疗原则?A. 清热利湿B. 养阴生津C. 温补脾肾D. 疏肝解郁答案:B10. 消渴病的中医治疗中,下列哪项药物不常用?A. 知母B. 地黄C. 黄芪D. 黄连答案:D二、多选题(每题2分,共10分)1. 消渴病的常见症状包括:A. 口渴多饮B. 多食易饥C. 多尿D. 多汗答案:ABC2. 消渴病的中医辨证分型包括:A. 上消B. 中消C. 下消D. 肝郁气滞答案:ABC3. 消渴病的中医治疗原则包括:A. 清热利湿B. 养阴生津C. 温补脾肾D. 疏肝解郁答案:ABC4. 消渴病的常见并发症包括:A. 视网膜病变B. 心血管疾病C. 肾病D. 贫血答案:ABC5. 消渴病的诊断依据包括:A. 口渴多饮B. 多食易饥C. 多尿D. 舌苔黄腻答案:ABC三、判断题(每题1分,共10分)1. 消渴病的病机主要是肾阴亏虚。

(×)2. 消渴病的典型舌象是舌质淡红。

(×)3. 消渴病的治疗原则是清热利湿。

伤寒论中对消渴的定义

消渴,这一中医学术语,概括了多饮、多食、多尿以及身体消瘦等症状。

在古代医学经典《伤寒论》中,消渴被认为是一种复杂的疾病,其发病原因多样,包括外感风寒、饮食不节、情志失调等。

本文将对这些原因进行详细探讨,并分析其在消渴病机中的作用。

外感风寒是消渴的重要病因之一。

在《伤寒论》中,消渴的病机主要涉及肺、脾、肾三脏。

风寒之邪入侵人体,容易导致脏腑功能失调,从而诱发消渴。

风寒邪气会损伤人体的阳气,使气机不畅,津液代谢失常,进而引发口渴、多饮等症状。

饮食不节同样是消渴的重要病因。

过食辛辣、肥甘厚味等食物,容易损伤脾胃,导致脾胃运化功能失司,从而诱发消渴。

此外,过度饮酒也会损害肝肾功能,使津液代谢失调,从而出现口渴、多饮等症状。

情志失调也是消渴的重要病因。

长期精神紧张、情绪波动等情志因素,会导致气机不畅,津液代谢失调,进而引发消渴。

在治疗方面,《伤寒论》为我们提供了丰富的治疗方法。

根据病机特点,我们可以采用清热生津、益气养阴、健脾补肾等方法,以调和脏腑功能,恢复津液代谢平衡。

这些治疗方法为后世治疗消渴提供了重要的理论依据。

消渴作为一种复杂的中医疾病,其发病原因包括外感风寒、饮食不节和情志失调等。

通过深入研究这些病因及其作用机制,我们可以更好地理解消渴的病理生理特点,并为临床治疗提供有针对性的方案。

这对于提高患者生活质量,减轻病痛具有重要意义。

消渴中医辨证论治资料消渴病是一种常见的慢性疾病,其特征是口渴、多尿、多食、消瘦和疲乏无力。

根据中医学理论,消渴病的发生与禀赋不足、饮食失节、情志失调等因素有关,病机为阴津亏损、燥热偏盛,治疗上需要调理整体,应用清热润燥、养阴生津的方法。

以下为中医对消渴病的辨证论治资料。

1.辨体质消渴病患者多具有阴虚体质,易出现口渴、咽干、盗汗、潮热、头晕等症状。

同时,患者还可能伴有脾胃虚弱,容易出现腹泻、腹痛等症状。

中医治疗消渴病需要针对患者的体质进行调理,以滋养阴液、调整机体平衡为主。

2.辨症状消渴病的症状可分上、中、下三消。

上消症状为口渴、咽干、尿频,治疗宜用滋阴润燥方法,如天花粉、山药、沙参等;中消症状为食欲亢进、饥饿感明显,治疗宜用清热泻火方法,如黄连、黄芩、栀子等;下消症状为尿多、腰酸乏力,治疗宜用补肾固涩方法,如山茱萸、熟地黄、覆盆子等。

3.辨病位消渴病的病变部位主要在肺、脾、肾三脏。

肺脏病变主要表现为口渴、咽干、喘息等症状;脾脏病变主要表现为多食、腹胀、腹泻等症状;肾脏病变主要表现为腰膝酸软、尿频、尿急等症状。

中医治疗消渴病需要针对不同的病位进行治疗,如润肺、健脾、补肾等。

4.辨分期消渴病可以分为初期、中期和晚期三个阶段。

初期表现为口渴、多饮、多尿,伴有疲乏无力等症状;中期表现为食欲亢进,食后腹胀,伴有头晕等症状;晚期表现为身体消瘦明显,伴有腰膝酸软、尿频等症状。

中医治疗消渴病需要根据不同的分期进行辨证论治,如初期以养阴清热为主,中期以健脾和胃为主,晚期以补肾固涩为主。

5.辨兼症消渴病患者往往伴有其他疾病,如失眠、便秘等。

中医治疗消渴病需要同时关注这些兼症,并进行相应的治疗。

如失眠患者可采用养心安神方法,如酸枣仁、夜交藤等草药或柏子养心丸等中成药;便秘患者可采用润肠通便方法,如决明子、火麻仁等草药或麻仁润肠丸等中成药。

6.辨舌脉象舌脉象是中医辨证论治的重要依据之一。

消渴病患者的舌质多红,舌苔多黄或少苔,脉象多细数或弦细。

中医内科学——气血津液病证:消渴【定义】消渴是由先天禀赋不足、饮食不节、情志失调、劳倦内伤等导致阴虚内热,以多饮、多尿、乏力、消瘦或尿有甜味为主要症状的病证。

西医学的糖尿病属于本病范畴,可参照本病辨证论治;其他具有多尿、烦渴的临床特点,与消渴病有某些相似之处的疾病或症状,如尿崩症等,亦可参考本病辨证论治。

【病因病机】先天禀赋不足、饮食不节、情志失调、劳倦内伤【病位】肺、胃、肾为主要病变脏腑,尤以肾为关键。

【诊断与鉴别诊断】(一)诊断1.口渴多饮、多食易饥、尿频量多、形体消瘦或尿有甜味等具有特征性的临床症状,是诊断消渴病的主要依据。

2.有的患者“三多”症状不显著,但若于中年之后发病,且嗜食膏粱厚味、醇酒炙煿,以及病久并发眩晕、肺痨、胸痹、中风、雀目、疮痈等病证者,应考虑消渴的可能性。

3.由于本病的发生与禀赋不足有较为密切的关系,故消渴病的家族史可供诊断参考。

(二)鉴别诊断1.口渴症口渴症是指口渴饮水的一个临床症状,可出现于多种疾病过程中,尤以外感热病为多见。

但这类口渴各随其所患病证的不同而出现相应的临床症状,不伴多食、多尿、尿甜、瘦削等消渴的特点。

2.瘿病瘿病之气郁化火、阴虚火旺证,以情绪激动、多食易饥、形体日渐消瘦、心悸、眼突、颈部一侧或两侧肿大为特征。

其中多食易饥、消瘦,类似消渴病的中消,但眼球突出、颈前瘿肿有形则与消渴有别,且无消渴病的多饮、多尿、尿甜等症。

【辨证论治】(一)上消肺热津伤临床表现:口渴多饮,口舌干燥,尿频量多,烦热多汗;舌边尖红,苔薄黄,脉洪数。

治法:清热润肺,生津止渴。

代表方:消渴方。

(二)中消1.胃热炽盛临床表现:多食易饥,口渴,尿多,形体消瘦,大便干燥;苔黄,脉滑实有力。

治法:清胃泻火,养阴增液。

代表方:玉女煎。

2.气阴亏虚临床表现:口渴引饮,能食与便溏并见,或饮食减少,精神不振,四肢乏力,体瘦;舌质淡红,苔白而干,脉弱。

治法:益气健脾,生津止渴。

代表方:七味白术散。

(三)下消1.肾阴亏虚临床表现:尿频量多,混浊如脂膏,或尿甜,腰膝酸软,乏力,头晕耳鸣,口干唇燥,皮肤干燥,瘙痒;舌红苔少,脉细数。

消渴的中医护理日期:目录•消渴的概述•消渴的中医护理原则•消渴的中医护理方法•消渴的日常中医护理•消渴中医护理的并发症预防与处理•总结与展望消渴的概述消渴,中医病名,主要表现为多饮、多食、多尿、形体消瘦等症状。

定义口渴多饮,食量增加但体形日渐消瘦,尿量增多,伴有疲乏无力,舌质红苔少,脉象细数。

主要表现消渴的定义和表现体质虚弱,阴液不足,易感受外邪,导致消渴发生。

体质因素长期过食辛辣、肥甘厚味,损伤脾胃,脾胃运化失常,水谷精微不能布散全身,反而下注膀胱,出现多尿、口渴等症状。

饮食不节长期情志不舒,肝郁气滞,气郁化火,消烁肺胃阴津,导致消渴发生。

情志失调消渴的病因病机望神色、形态,消渴患者多面色无华,形体消瘦。

望诊闻诊问诊听声音、嗅气味,消渴患者语音低微,口渴时口中少津,气味异常。

详细询问患者的症状、病史等,了解病情发展及病因。

030201切诊:通过脉诊判断病情,消渴患者脉象多细数无力。

在了解消渴的定义、表现、病因病机和中医诊断方法后,我们能更好地为患者提供个性化的中医护理服务,帮助患者缓解消渴症状,恢复健康。

同时,加强患者对消渴病的认知和自我管理能力,也是中医护理的重要环节。

消渴的中医护理原则调理阴阳,保持平衡阴阳平衡是身体健康的基础,消渴病人应保持阴阳平衡,避免过度疲劳、情绪波动等导致阴阳失调的因素。

中医护理注重通过调理作息、饮食、运动等方面,达到阴阳平衡的目的。

如规律作息、适度运动、饮食有节、心情平和等。

消渴病与肾虚有关,中医护理注重养生护肾,滋阴清热。

养生护肾可通过食疗、药疗、针灸等方式实现。

如食用枸杞、黑芝麻、山药等具有滋阴补肾作用的食物,或服用中药如六味地黄丸等。

滋阴清热可采用中药泡水饮用,如菊花、金银花、绿茶等,具有清热解毒、滋阴降火的作用。

养生护肾,滋阴清热同时,根据消渴病人的具体症状,可选择相应的食疗方案。

如肺热型消渴病人可多食用梨、藕、百合等清肺热的食物,胃热型消渴病人可多食用苦瓜、黄瓜、冬瓜等清胃热的食物。

消渴的病因病机

1、禀赋不足早在春秋战国时代,即已认识到先天禀赋不足,是引起消渴病的重要内在因素。

《灵枢·五变》说:“五脏皆柔弱者,善病消瘅”,其中尤以阴虚体质最易罹患。

2、饮食失节长期过食肥甘,醇酒厚味,辛辣香燥,损伤脾胃,致脾胃运化失职,积热内蕴,化燥伤津,消谷耗液,发为消渴。

《素问·奇病论》说:“此肥美之所发也,此人必数食甘美而多肥也,肥者令人内热,甘者令人中满,故其气上溢,转为消渴。

”

3、情志失调长期过度的精神刺激,如郁怒伤肝,肝气郁结,或劳心竭虑,营谋强思等,以致郁久化火,火热内燔,消灼肺胃阴津而发为消渴。

正如《临证指南医案·三消》说:“心境愁郁,内火自燃,乃消症大病。

”

4、劳欲过度房室不节,劳欲过度,肾精亏损,虚火内生,则火因水竭益烈,水因火烈而益干,终致肾虚肺燥胃热俱现,发为消渴。

如《外台秘要·消渴消中》说:“房劳过度,致令肾气虚耗,下焦生热,热则肾燥,肾燥则渴。

”

消渴病的病机主要在于阴津亏损,燥热偏盛,而以阴虚为本,燥热为标,两者互为因果,阴愈虚则燥热愈盛,燥热愈盛则阴愈虚。

消渴病变的脏腑主要在肺、胃、肾,尤以肾为关键。

三脏之中,虽可有所偏重,但往往又互相影响。

肺主气为水之上源,敷布津液。

肺受燥热所伤,则津液不能敷布而直趋下行。

随小便排出体外,故小便频数量多;肺不布津则口渴多饮。

正如《医学纲目·消瘅门》说:“盖肺藏气,肺无病则气能管摄津液之精微,而津液之精微者收养筋骨血脉,余者为溲。

肺病则津液无气管摄,而精微者亦随溲下。

”

胃为水谷之海,主腐熟水谷,脾为后天之本,主运化,为胃行其津液。

脾胃受燥热所伤,胃火炽盛,脾阴不足,则口渴多饮,多食善饥;脾气虚不能转输水谷精微,则水谷精微下流注入小便,故小便味甘;水谷精微不能濡养肌肉,故形体日渐消瘦。

肾为先天之本,主藏精而寓元阴元阳。

肾阴亏虚则虚火内生,上燔心肺则烦渴多饮,中灼脾胃则胃热消谷,肾失濡养,开阖固摄失权,则水谷精微直趋下泄,随小便而排出体外,故尿多味甜。

消渴病虽有在肺、胃、肾的不同,但常常互相影响,如肺燥津伤,津液失于敷布,则脾胃不得濡养,肾精不得滋助;脾胃燥热偏盛,上可灼伤肺津,下可耗伤肾阴;肾阴不足则阴虚火旺,亦可上灼肺胃,终至肺燥胃热肾虚,故“三多”之证常可相互并见。

消渴病日久,则易发生以下两种病变:一是阴损及阳,阴阳俱虚。

消渴虽以阴虚为本,燥热为标,但由于阴阳互根,阳生阴长,若病程日久,阴损及阳,则致阴阳俱虚。

其中以肾阳虚及脾阳虚较为多见。

二是病久人络,血脉瘀滞。

消渴病是一种病及多个脏腑的疾病,影响气血的正常运行,且阴虚内热,耗伤津液,亦使血行不畅而致血脉瘀滞。

血瘀是消渴病的重要病机之一,且消渴病多种并发症的发生也与血瘀密切有关。