论六朝咏物诗_宫体诗与山水诗之联系

- 格式:pdf

- 大小:139.85 KB

- 文档页数:5

第29卷第1期孝感学院学报VOL.29NO.1 2009年1月JOURNAL OF XIAOGAN UNIVERSITY JAN.2009论六朝时期诗歌对骈文的影响陈鹏(河南师范大学文学院,河南新乡453002)摘要:六朝是一个诗和骈文并存的时代,两者有着不可分割的联系。

六朝骈文受五、七言诗歌的影响主要表现在大量运用五、七言诗句,突破四、六句式的限制,呈现出明显的诗化倾向。

这使骈文的形式更为活泼,文气更为流畅,给骈文的发展带来了一些新变化。

宫体诗的代表作家几乎囊括了齐、梁、陈三代的优秀文人。

当这些写轻艳宫体诗的文人来创作骈文时,就不可避免地用轻浮华靡之体写雕琢绮艳之词。

受宫体诗风的影响,六朝后期骈文中亦多哀思之音、绮靡之词。

关键词:句式;宫体;诗歌;骈文中图分类号:I207.22文献标识码:A文章编号:1671-2544(2009)01-0043-05林庚先生曾经指出:/汉代有赋家而无诗人,唐代有诗人而无赋家¹;中间六朝则诗赋并存,呈现着一种过渡的折衷状态。

0[1]53在某种程度上,我们也可以说魏晋六朝是一个诗和骈文并存的时代。

在六朝文人的创作中,骈文与诗构成十分复杂的互动关系,两者在对偶、用典、敷藻、声律等各方面已进入一个共同探索、互相渗透的时期,共同折射出创作主体丰富多彩的内心世界。

如刘熙载云:/-孤蓬自振,惊沙坐飞.。

此鲍明远赋句也,若移以评明远之诗,颇复相似。

0[2]56又如钟嵘5诗品6评丘迟诗歌云:/点缀映媚,似落花依草。

故当浅于江淹,而秀于任昉0[3]107,其实,丘迟的骈文亦有此种风格。

其5与陈伯之书6通篇情文并茂,可谓风清骨峻,其中/暮春三月,江南草长,杂花生树,群鹦乱飞0等句,借景生情,/有点缀映媚落花依草之致0。

孙德谦5六朝丽指6认为钟嵘品丘迟诗/即从此处悟出其诗境耳0[4]第80条,可见六朝诗歌与骈文之间有着紧密的关系。

本文主要从以下两个方面论述六朝时期诗歌对骈文的影响。

论六朝离别现象与赠答诗的关系中国古代的文化传统使其成为一个优秀的文学活动之地,其中有许多不同的文学流派、文学风格以及古代文学研究方法。

其中最重要的一种文学流派被称为“六朝诗歌”,指的是东晋、南朝、宋、西晋、唐和元时代的文学作品。

六朝诗歌包括了从抒情诗歌到摹仿诗歌,再到论诗歌,以及文学家和画家们对意境、寓意、品位、形式和语言的认知。

这种文学风格可以说早已成为中国传统文化的一大特点。

在这种文学研究的背景下,有一种重要的文学形式赠答诗。

赠答诗是六朝时期的主要文学形式,其中有许多著名的作家和诗人,他们在社会上也受到广泛尊重。

赠答诗是用来表达对友人或者亲人的思念、思念或者爱意,也可以表达一些文学作家的心情或者梦想等。

赠答诗有着独特的格调和文学结构,它们通常以简短的诗句组成,同时有着深厚的文学内涵,如《唐诗》等。

赠答诗最常见的一个主题便是离别。

离别是一种人际关系的表达方式,它可以连接赠与者与接受者的心思空间。

离别的情感可以是悲伤的,也可以是喜悦的。

但是,无论是悲伤还是喜悦,赠答诗都能够用凝练而又精辟的诗句来表达出来。

从中可以看到,六朝时期的离别现象与赠答诗具有密切的联系。

六朝时期,由于政治、社会的变迁,人们常常会因此而分别,但同时,他们也用赠答诗来勉励彼此,表达彼此的情感以及对彼此的思念。

从一定程度上而言,赠答诗可以看做是中国古代文学的一种表现形式,它们不仅仅能够表达当时人们彼此间的思想,而且也能够让人们在巨大的困难中以歌曲维持起彼此的友谊。

综上所述,六朝时期的离别现象与赠答诗形式有着密切的关系。

六朝时期,人们之间的离别现象引发了大量的赠答诗文学创作,使人们在思想上彼此更加亲密。

由此可见,赠答诗不仅仅是一种文学表现形式,还是一种表达彼此情感的方式,也是一种藉助人类使用文学来心灵相通的方法。

因此,赠答诗的艺术风格对于中国文化的发展起着重要的作用。

诗词赏析:尔曹身与名俱灭,不废江河万古流什么意思尔曹身与名俱灭,不废江河万古流什么意思?你们这些嘲笑王、杨、卢、骆是轻薄为文的人,现在你们的身与名都已寂灭无闻了;而被你们哂笑的四杰之诗,恰如长江黄河一样久远地流传不息。

《戏为六绝句》其二杜甫王杨卢骆当时体,轻薄为文哂未休。

尔曹身与名俱灭,不废江河万古流。

赏析初唐诗文,尚未完全摆脱六朝时期崇尚辞藻浮华艳丽的余习。

“轻薄为文”,是当时的人讥笑“四杰”的话。

史炳《杜诗琐证》解释此诗说:“言四子文体,自是当时风尚,乃嗤其轻薄者至今未休。

曾不知尔曹身名俱灭,而四子之文不废,如江河万古长流。

”第三首,“纵使”是杜甫的口气,“卢王操翰墨,劣于汉魏近风骚”则是当时的人讥笑四杰的话(诗中以“卢王”来指四杰)。

杜甫引用了他们的话而加以驳斥,所以后两句才有这样的转折。

意思是即便如此,但四杰能以纵横的才气,驾驭“龙文虎脊”般瑰丽的文辞,他们的作品是经得起时间考验的。

自南朝齐梁以来,随着南方经济迅速发展,统治阶级的绮丽之风渐行渐盛,与之相伴的则是文学领域上的迷失。

其实,平心而论,六朝以来,我们的文学依旧在发展,在进步。

魏晋时期,是人性开始觉醒的时代。

这其中,陶渊明功不可没,他一个人的升华,一个人的醉心山水,让后世千万万的士子们有了精神的依托。

《世说新语》开创了笔记体小说的体例,是一部前古未有的旷世杰作。

《文心雕龙》总结了南齐之前中国历代的文学写作理论与文体,恢宏而朴素,可谓是集前人之大成,传后世之杰作。

昭明太子,这个令人感到遗憾的早逝才子所带领编纂的《昭明文选》,精选南梁之前所有文学大家之名作,流传甚广。

永明体,南齐年间兴起的新诗体,开创了与古体诗不同的范例。

其讲究平仄、韵律、对偶的格式一扫晋宋以来的晦涩,诗文清丽可读,并为日后的近体诗发展奠定了基础。

还有四六体,也就是影响后世深远的骈文,也兴起于魏晋。

其文由对句成行,修饰华丽,词藻绚烂,读来亦是文采飞扬,妙不可言。

有着这样杰出的文学贡献,魏晋南北朝文学出色地完成了它的时代使命。

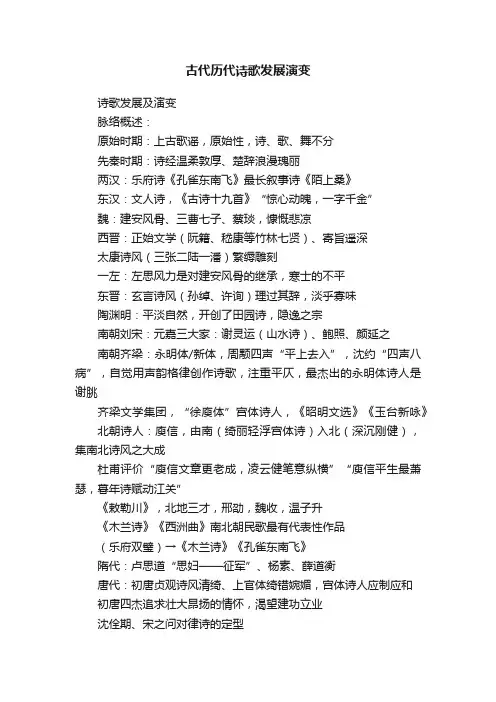

古代历代诗歌发展演变诗歌发展及演变脉络概述:原始时期:上古歌谣,原始性,诗、歌、舞不分先秦时期:诗经温柔敦厚、楚辞浪漫瑰丽两汉:乐府诗《孔雀东南飞》最长叙事诗《陌上桑》东汉:文人诗,《古诗十九首》“惊心动魄,一字千金”魏:建安风骨、三曹七子、蔡琰,慷慨悲凉西晋:正始文学(阮籍、嵇康等竹林七贤)、寄旨遥深太康诗风(三张二陆一潘)繁缛雕刻一左:左思风力是对建安风骨的继承,寒士的不平东晋:玄言诗风(孙绰、许询)理过其辞,淡乎寡味陶渊明:平淡自然,开创了田园诗,隐逸之宗南朝刘宋:元嘉三大家:谢灵运(山水诗)、鲍照、颜延之南朝齐梁:永明体/新体,周颙四声“平上去入”,沈约“四声八病”,自觉用声韵格律创作诗歌,注重平仄,最杰出的永明体诗人是谢朓齐梁文学集团,“徐庾体”宫体诗人,《昭明文选》《玉台新咏》北朝诗人:庾信,由南(绮丽轻浮宫体诗)入北(深沉刚健),集南北诗风之大成杜甫评价“庾信文章更老成,凌云健笔意纵横”“庾信平生最萧瑟,暮年诗赋动江关”《敕勒川》,北地三才,邢劭,魏收,温子升《木兰诗》《西洲曲》南北朝民歌最有代表性作品(乐府双璧)→《木兰诗》《孔雀东南飞》隋代:卢思道“思妇——征军”、杨素、薛道衡唐代:初唐贞观诗风清绮、上官体绮错婉媚,宫体诗人应制应和初唐四杰追求壮大昂扬的情怀,渴望建功立业沈佺期、宋之问对律诗的定型文章四友:杜审言《和晋陵陆丞早春游望》、苏味道、李峤、崔融张若虚《春江花月夜》和刘希夷《代悲白头翁》对唐诗玲珑意境的探索陈子昂与唐诗风骨:复古、恢复风雅比兴传统“骨气端翔,音情顿挫,光英朗练,有金石声”诗美理想,影响盛唐诗歌盛唐诗歌:气来、情来、神来——殷璠《河岳英灵集》唐诗风骨诗人群体:山水诗人(王孟)豪侠诗人(王昌龄、崔颢、王翰)边塞诗人(高适岑参祖咏)李白:伟大的浪漫主义天才诗人唐诗风的转变——忧国忧民的现实主义杜甫,安史之乱,“诗史”中唐大历诗风:元结、刘长卿、韦应物、李益、顾况、大历十才子,寂寞情思,风骨顿衰元和诗风:元白诗歌,追求浅近,通俗易懂,及新乐府运动,文章合为时而著,歌诗合为事而作;张籍王建乐府诗,李绅韩孟诗派以丑为美,追求险怪,贾岛姚合孤峭冷僻,李贺瑰丽冷艳,刘禹锡和柳宗元,贬谪情怀晚唐:杜牧咏史诗咏怀诗,纪行诗明朗清新;李商隐爱情和无题诗,朦胧情思,细腻缠绵,对心灵的探索,诗歌格律对仗,辞藻华丽,喜欢用典皮日休、陆龟蒙、罗隐、杜荀鹤等的晚唐隐逸诗和讽刺小品文宋:晚唐体,寇准,林逋,白体,徐坊徐眩、浅切率直,王禹偁,通俗易懂明白如话西昆体,杨亿钱惟演刘大筠,学习李商隐的格律形式美,追求辞藻,喜欢用典,华而不实,内容空洞梅尧臣,古淡自然,欧阳修诗文革新运动,诗穷而后工苏舜钦粗犷豪放,上古时期:1.上古诗歌的产生1.产生来源:与原始初民的切身生活密切相关2.产生特点:诗、乐、舞的综合性。

齐鲁学刊1996年第6期 论六朝咏物诗、宫体诗与山水诗之联系王 玫

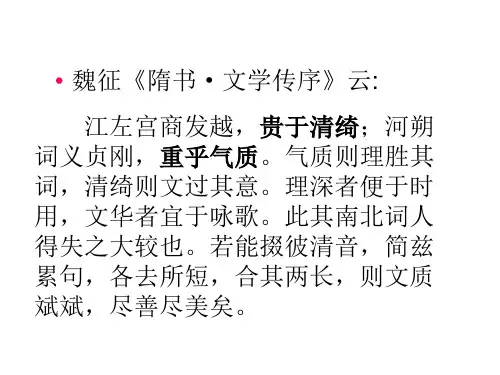

南朝开始,咏物诗逐渐增多,宫体诗创作更趋于盛行,相比较于这两类诗,南朝山水诗的创作声势略显微弱,且有与这两类诗渐趋合流之趋势。从南朝山水诗创作的总体格局来看,咏物、宫体等诗或可看作是南朝山水诗的旁支,或者说山水诗是咏物、宫体诗之变体,现实生活内容已广泛进入山水诗中,山水意识之普遍自觉已使自然山水成为这时期各种题材诗歌的背景,严格意义上的山水诗正在消失,山水形象适应着各种心情的表达,山水诗界域越加扩大。

(一)以某种事物作为诗文吟咏的对象,这在先秦时期已经存在,荀子以《赋》名篇,从对象的性质特点、用途意义等方面,分别咏赞了五种具体或抽象的事物,屈原《橘颂》也是一篇咏物之作。至两汉魏晋,咏物诗文明显增加,尤其是贾谊《 鸟赋》之后,咏物赋也愈加繁滋,到了魏晋咏物赋更是比比皆是。咏物诗创作明显受到赋的启示,汉赋炽盛之时,咏物诗亦不时可见,蔡邕《翠鸟》便是其中之一篇,只是与赋中咏物之作相比,咏物诗创作在魏晋之前寂寞多了。咏物诗作为一种诗歌类别大规模出现始于南朝。南朝咏物诗大量产生有其气候与土壤。这时期已然觉醒的审美意识促使人们更自觉地把握和欣赏客观对象的美;另一方面,随着生命忧患感淡薄及探寻大道的热情消褪,南朝浮靡风气甚为流行,咏物诗、宫体诗、侍宴诗之兴盛正是这一时代潮流下的产物。山水诗、咏物诗乃至宫体诗的产生都是以思想观念大解放、审美意识大觉醒为基础的,但是,山水诗境由高蹈趋向平浅,反映了诗歌精神内蕴之单薄所导致的诗歌境界之狭隘,艺术生命由于缺乏滋养而不可避免地呈现委顿,于是,穷形尽相地描景状物也就代替了探究大道真理的热情,整体的山水描写也就被局部风景刻画所分裂。不过,咏物等诗中的自然景物无异是整体山水之一部分,对这些景物画面进行刻写吟咏,说明审美鉴赏力之大大提高,艺术表现技巧已更趋细腻。咏物诗吟咏的范围不仅限于自然景物,现实生活所涉及的方方面面几乎周纳。值得注意的是,除了日常生活器具之外,吟咏禽鱼草木以及四季阴晴变化等自然现象在南朝咏物诗中占据的比重较大,这类咏物诗实际上是山水诗内容的局部扩展。如果将山水诗中的景物描写看作是一幅全景画或远景画,咏物诗中的花鸟禽鱼或一隅山水刻划则无异于工笔画,或近景或特写。这也说明道的观念自山水诗中淡褪之后,山水景象在人们眼中只是客观的物质存在,或者仅是单纯的审美对象,其价值在于提供主体以审美愉悦,它的身上已不包含某种更玄秘深微的思想精神,正如日常生活中的器物一样,它们的美蕴藏在实用的价值之中,不同的是自然景物的价36值在于它能给以精神的享受或审美满足,对于人们来说,这也是一种需要。咏物诗乃至宫体诗在南朝之兴盛,与山水诗本身朝着世俗化方向发展,都是审美要求日益高涨而思想内涵渐趋平浅的时风影响之结果,所以,它们之间往往相互渗透、相互映衬,欣赏一段风景与欣赏一个女人梳头沐浴,或者欣赏一只美人绣鞋所获得的感动没什么两样。然而,咏物诗的思想内蕴并非都是这么浅近,即使在同一时期的咏物诗里,自然景物描写也有不同的寓义和境界,这决定于诗人思想见识的高低。与自然山水曾经作为“比德”的对象相关,咏物诗所吟咏的景物也曾寄托了作者对人生的看法及理想追求与道德评判,作者从被咏诵的对象身上看到了自身人格力量或某种道德属性,咏物赋兴起之初便具备这一思想倾向,荀赋和屈赋中的咏物之作即属此类,这也是前人所谓“体物写志”,亦即“比德”自然观照态度的反映,南朝咏物诗创作继承了这一传统。以下诸诗可见一斑:

轻羽不高翔,自用弦网罗。纤鳞惑芳饵,故为钓所加,螺蚌非有心,沉迹在泥沙。文无雕饰用,味非鼎俎和。 ——宋・谢惠连《咏螺蚌》可怜池内萍, 艹曰皿紫复青。巧随浪开合,能逐水低平。微根无所缀,细叶讵须茎。漂泊终难测,留连如有情。 ——齐・刘绘《咏萍》修条拂层汉,密叶障天浔。凌风知劲节,负雪见贞心。 ——梁・范云《咏寒松》谢诗有感于世事风波,韬光隐晦,以尽天道;刘诗则从浮萍身上了悟人生之漂荡,生命之无根;

范诗由青松之挺拔、凌霜、傲雪读到某种人格之崇高。诗人选择大自然之一景一物加以集中描写是持有个人的标准尺度的,人格之高洁伟大则藉“寒松”以象征;有感于世路艰危,则假“螺蚌”以骋怀;或者借“蝉”之清音,表示洁身以自好,或者藉“萍”之漂泊,叹喟人生之浮荡……,自然景物成为诗人抒写心志的传媒。齐梁以后,这种有寓意有怀抱的咏物诗相对不多,更常见的是对一段风景或某个事物的单纯描绘,对象的形貌状态及掌故来历被详细揭示,但无太深的寄托,摹景状物水平之高超与意蕴之平浅形成较大反差。如:

风来吹叶动,风去畏花伤。红英已照灼,况复含日光。歌童暗理曲,游女夜缝裳。讵减当春泪,能断思人肠。 ——沈约《咏桃》江南二月春,东风转绿艹频。不知谁家子,看花桃李津。白雪凝琼貌,明珠点绛唇。行人咸息驾,争拟洛川神。 ——江淹《咏美人春游》前者题作“咏桃”,实则写春思,但意蕴较为浅露;后者几乎是汉乐府《陌上桑》的翻版,设色之艳丽又完全是齐梁套数,格调与宫体诗十分切近,或者说就是宫体诗之一种。除此之外,一些咏物诗由于摒却浮泛的情感抒发,反而成就了写景的自觉,景物描写集中简约,篇制短小,具有明快精巧的艺术效果。如王融《咏池上梨花》、沈约《咏余雪》等,这些诗无异片断风景的三两笔素描,虽然题为咏物,实与山水写景无甚大别,只是范围缩小,景点更集中,酷肖齐梁篇制短小的写景诗。晋宋以来山水诗真正全部写景者为数有限,多数山水诗在篇46末发议论抒情怀,先是阐发玄理,玄理革除后又抒发人间悲欢,写景完篇不多。咏物诗却去除泛泛的抒情说理,将眼光专注于自然景物本身,促成山水描写的独立,这类咏物诗便可看作是齐梁山水诗的另一种形式,至少与这时期山水诗有密切的联系。齐梁以自然景物为描写对象的咏物诗与山水诗在状物写景方法上十分相似,尽管它们一是对个别景物加以勾勒,一是范围较大的风景描绘,但善于拓展环境、泻染气氛则是它们共同的特征。这类咏物诗虽然题为“咏某物”,诗中所描写的对象或环境氛围却不限于一景一物,诗人有意识地用其它景物加以陪衬烘托,展示一个相对比较完整的画面,并且注意画面构图美和气氛渲染,这种技法显然来自山水诗,齐梁以后在咏物诗中普遍运用。更早的咏物诗一般重在揭示对象的性质、状貌或用途,以自然景物为描写对象的咏物诗也不曾有意识地构成一个有一定纵深感的意境,如蔡邕的《翠鸟》,除开头两句极力开拓出一个翠鸟活动的大背景外,更多的笔墨却是用在发议论上,以至全诗构不成一个完整的画面。南朝一些咏物诗基本上沿袭这一路。山水诗兴起之后,不少咏自然景物之作已不时融进山水摹景手法,与南朝格局精巧的山水诗无甚大异,前面引到的王融、沈约等人的作品颇具代表性。沈约《咏余雪》就象一帧色彩素淡的雪景画,王融《咏池上梨花》却似绚烂的花卉小品,春水绿萍,花颜缥缈。又如萧纲《咏云》、徐陵《咏日华》二诗各写出云影、日华的细微变化,意境清美、画面完整,与山水诗颇颇相类似。咏物诗实际上受咏物赋之铺排影响甚大。为了能穷形尽相地描摹对象特征,诗人充分利用齐梁以后声律学研究的成果,自觉运用双声叠韵来达到烘托气氛,锻造意境的目的,像“参差”、“氛氲”、“芬芳”、“霭霭”、“灼灼”、“泠泠”、“靡靡”、“晖晖”之类。此外,又以词序颠倒、词性活用造成模糊效果,传达事物的神韵。或设色明艳,以强烈的色彩光感给人以鲜明的印象,如“朱光”、“丹花”、“流晖”、“流影”、“珠星”、“新莺”、“玉叶”、“金风”、“轻花”、“兰闺”等等,这些汉赋手法既在六朝山水诗中大量使用,也见于咏物、宫体等诗。谢灵运山水诗无论“富丽精工”还是“初发芙蓉”,已开“崇尚声色”之先,只不过大谢自有高蹈超逸的胸襟在,所以其诗重声色辞华尚不至于被人目为浮浅。六朝咏物诗尤其是宫体诗单薄的内涵偏偏又饰以金碧辉煌的辞采声情,因此难免绮艳之讥。相比之下,南朝山水诗则显得意境淡远,辞情蕴藉,自有一种廓落委婉的深致,成功的咏物诗往往秉承山水诗这一特质,在艺术形式、表现技巧方面与山水诗相互借鉴。

(二)齐梁以后宫体诗大为盛行,绝非是凭空出现的现象,而是有诗歌创作自身的发展规律。正如对自然景物美的朦胧意识在先秦时期就已存在一样,对人体美(尤其是女性人体美)的欣赏古即有之,只是这种审美活动成为一种自觉的行为却是发生在六朝。魏晋时期尤为注重对男性美的欣赏,由于玄学观念影响,人物审美重在非同凡俗的神韵气质,正如山水所以美就在于它遗俗清虚的气韵,体现了本体大道的精神,为道之真美大美的具象显现,理想的人物美也须具备这种内质,所以人体美与山水美往往相提并论。在晋人眼里,嵇康脱落形骸,仪表不俗,被目为“岩岩若孤松之独立;其醉也,傀俄若玉山之将崩”。王恭之秀美则“濯濯如春月柳”。夏侯玄之光彩照人,“朗朗如日月之入怀”。山水也罢,人物也罢,美在风韵天然,超尘脱俗。爰及南朝,随着玄学影响力的减弱及其内涵的变化,山水或人物审美皆由重神转向重形,

56自然山水外在形态色彩所呈现的美为人所欣赏。人体欣赏也是如此,由注重人物神情气度之美转向欣赏女性的形体姿态之美。这是南朝社会政治环境和思想观念变化引起的。就当时对“物”的认识态度观之,人体与山水都是一种“物”,它们的审美价值甚于思想价值。南朝宫体诗与山水诗之相通正是根本于这一认识基础,南朝时期整个审美标准由魏晋讲求内在精神趋向倚重外在形式,从山水诗形成、勃兴到咏物诗、宫体诗之流行,反映了魏晋到南朝整个现实环境与思想观念的这一变化。与咏物诗一样,宫体诗中也有不少精美的山水景物描写,从某种意义上说,它们都是南朝山水诗之另一种表现形式。当时诗人可能想象不到他们所作的这些“艳诗”多数被后人视作“垃圾”,他们也为此而声名狼藉。其实如果我们真正能平心静气地看待这些有伤“风化”,类似后代“黄色”作品的宫体诗,便不难发现后人的攻击未免太用力了。宫体诗中有些作品情调尚健康,

充其量只是内容比较平庸而已。一些无聊之作,表达的是封建文人独特的审美趣味和追求,这些作品归纳起来可以分成以下几类:①描写女性的日常起居,包括梳头、沐浴、昼眠、歌舞、弹琴、春游、相思以及调情。②描写女人所用的器物,如团扇、簪、烛、灯。这类作品往往与咏物诗相混淆,不易区分。③描写女人的体态,色情成分较多的通常在这一部分。无论哪一类,这些诗单纯描写一种动作或一个场面的不多,与咏物诗有所相似。宫体诗也着力渲染一种环境气氛,

将人物活动放在一个特定的环境氛围中展示,即使是人物体态描写,诗中也力图用自然界的某种景物加以比较映衬,注重画面构图和气氛渲染。如:

罗袖风中卷,玉钗林下耀。团扇承落花,复持掩余笑。 ——何逊《苑中见美人》二月春心动,游望桃花初, 回身隐日扇,却步敛风裾。 ——萧子显《咏苑中游人》新花临曲池,佳丽复相随。鳞红同映水,轻香共逐吹。绕架寻多处,窥丛见好枝。矜新犹恨少,将复故嫌萎。钗边烂熳插,无处不相宜。 刘缓《看美人摘蔷薇》这些诗将自然景物作为人物形象的陪衬,试图造成“人面桃花相映红”的效果,风景描写虽非主要但亦不可少,比较以往描写女性的作品,宫体诗中景物描写更为显著。《诗经》中就有描写女性形貌之美的作品,如《卫风・硕人》以比喻手法写卫姜之美。曹植《美女篇》通篇以比拟寄托怀抱,写法上基本脱化于《陌上桑》,其《闺情诗》写女性姿色也用自然景物为喻体,以后写女性姿态情事大多不曾突破这些樊篱,西晋傅玄《有女篇》、《美女篇》即是如此。宫体诗描写女性形貌也基本未脱此套路,但是不少作品更重在揭示女性在自然环境中的活动,显示对象的动态美,手法上不再用简单的比喻甚或增减法,而是有象征、隐喻、烘托、刻划,风景之美与女性之美两相映照,艺术表现力无疑大大加强。宫体诗人显然知道红花翠柳与女子青春姣美的脸庞相辉映所产生的审美效果,这正是山水意识之普遍觉醒的必然结果。因此,宫体诗中自然景物描写与这时期山水诗中的山水刻划实际上没什么两样,甚至更具备较纯粹的审美意味,因为宫体诗(也包括咏物诗)中的自然物象已去除任何功利的目的,不再作为旅思客愁的背景而成为审美欣赏的专门对象。此外,宫体诗尚有不少作品直接着墨于女人体态,尽力描摹对象种种可人的意态举止,被后人角氐排的大都是此类“准宫体诗”。即使在这类诗作中,画面构图仍然为作者所讲究。宫体诗66