浅析方增先积墨人物画的艺术特点

- 格式:pdf

- 大小:301.36 KB

- 文档页数:4

积墨法

积墨法介绍

积墨,即层层加墨。

这种墨法一般由淡开始,待第一次墨迹稍干,再画第二次第三次,可以反复皴擦点染许多次,甚至上了颜色后还可再皴、再勾、画足为止,使物象具有苍辣厚重的立体感与质感。

积墨法行笔特点

用积墨法,行笔要灵活,无论用中锋还是侧锋,笔线都应参差交错,聚散得宜,切忌堆叠死板。

要注意第一次墨色与第二次墨色之间的差别,色度的浓淡相差略大一些,才能看得出笔痕,不至于干后糊涂一片。

用得好的积墨法始终保持墨的光泽,积墨愈多,光彩愈足。

如果干后出现灰色的死墨,积墨法就失败了。

积墨法成功的关键决定于笔法,笔笔有力,行笔有度,墨色才能有神彩。

总之,积墨法既要浑然一体,又要有笔迹墨痕可寻,墨色生动,光彩焕发,忌灰暗板滞。

方增先水墨人物画原理初探

方子虹

【期刊名称】《上海艺术家》

【年(卷),期】2010(000)005

【摘要】@@ 水墨人物画教学,主要有民国时代的徐悲鸿蒋兆和体系,上世纪五十年代出现的方增先教学体系和上世纪七十年代出现的卢沉,周思聪教学体系.方增先在上世纪五十年代率先在水墨人物画的基础教学中,实验用人物画专业特殊的结构素描取代当时通行的苏联式素描.

【总页数】4页(P64-67)

【作者】方子虹

【作者单位】

【正文语种】中文

【中图分类】J2

【相关文献】

1.传承与创新——新浙派人物画大家方增先的水墨人物画作品探究 [J], 颜亓新

2.忆方增先先生 [J], 郑辛遥

3.水墨人物画的全局观——记方增先晚年的教学思想 [J], 方子虹

4.水墨人物画的全局观——记方增先晚年的教学思想 [J], 方子虹

5.“都市营造——2002上海双年展”人物方谈:“都市营造”的缘起——方增先访谈 [J], 薛晓雁

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

物我相生为艺常新——方增先访谈

张公者

【期刊名称】《中国书画》

【年(卷),期】2006(000)001

【摘要】<正> 浙派人物画在现代中国人物画史上有着重要的地位。

方增先先生是其中的代表人物。

新中国成立后,在没有其他作品可以直接借鉴,没有"大师"可作示范的情况下,年轻的方增先率先创作出脍炙人口的人物画作品:《粒粒皆辛苦》、《说红书》……这些作品都已载入史册,成为经典。

更令我们赞叹的是,方先生并没有固守这种模式,他又积极地学习、思考西方艺术、书法艺术,汲取新知,熔炼变化,总是提供新的作品给我们。

变化是艺术的本质,而方先生在变化中又没有脱离生活,这就构成了永恒。

张公者(以下简称张):您的人物画创作,从解放初期到现在,一直在进行着变化,没有完全固守一种模式。

是什么影响了您对人物画的不断创新和思考?

【总页数】10页(P34-43)

【作者】张公者

【作者单位】

【正文语种】中文

【中图分类】J205

【相关文献】

1.虚实相生、物我合一——《雪国》重考 [J], 陈宏恩;

2.伊拉克战争后的海湾局势及伊拉克石油工业重建前景--李绍先、安维华、方小美、陆如泉访谈录 [J], 李文;夏丽洪

3.虚实相生、物我合一--《雪国》重考 [J], 陈宏恩

4.灿烂墨章清欢真味——方增先艺术访谈录 [J], 陈琦;

5.“都市营造——2002上海双年展”人物方谈:“都市营造”的缘起——方增先访谈 [J], 薛晓雁

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

《艳阳天》方增先写实人物画的典范之作只有文革的“紧箍”,才会有《艳阳天》插图的产生,和在当时青年工作者中引起的一阵涟漪。

因为“紧箍”,我就想逃出“紧箍”,于是就想到画插图,因为插图中有着那么一点点自由度,对比着紧箍的文艺状态,也能吹皱一池春水。

我画《艳阳天》插图,共有三十几幅,前后花去半年多时间,画幅也就四尺开六大小,但画很很细致。

画的时间是在1975年前后,曾为此事专程去北京密云收集人物背景资料。

在当时,也算是我的力作。

但插图与人一样有命运问题,刚出版时,大受欢迎,青年画家争着购买插图专集。

当时,上海、北京、河北,有三个插图专集,尤以河北出版社为最。

是用进口重磅道林纸印成十六开本大小。

如此被出版社重视,在当时可以说是空前的。

它之所以被重视,是因为三十几幅插图,是随时间、空间的移动,出现的气氛,运用水墨画的各种艺术处理去表达。

故青年画家们以为在这里可以找到很多参照。

然而艺术品也和人一样有命运问题的制约,虽然“文革”快结束了,但小说作者还是受到波及,连他的小说也变得有问题。

插图虽是另一码事,但总不能再宣传吧,于是,从此再也没有谁提及它。

况且,不久改革开放开始了,西方现代主义对写实的冲击马上来了。

(方增先)《艳阳天》图集1在人们嘻笑议论的时候,肖长春又打开另一个小纸卷儿。

2韩百仲说:“我厌恶的不是狗。

你进去说,说崩了,只要你朝外边一摆手,我抬腿就往乡里跑,你看这有多快当呀!”3肖长春被这个牌子吸引住了……4“我,我……”5小石头听见车链子响,从屋里跑出来。

……扑在爸爸身上6“你软弱,是因为你糊涂!……让地主剥削得讨饭、挨饿的不是你吗?……”7韩百仲又看看笸箩里的棒子笑着说:“嗬,你们家的粮食还不少呀!8肖长春上了岸,沿着河边走一节儿,沙土埂上留下他那沉重的湿脚印儿。

9肖长春叹口气:“四爷,您过的太苦了,……”马老四说:“长春哪,苦是苦,还能苦几天呢?……”10“嗨,嗨,看小牛去了!”“嗨,预分方案搞出来啦!”11肖长春被挤在一个角上,根本不能动了,只好爬上坑岸。

工笔积墨法工笔积墨法是中国传统绘画技法中的一种,它以精细的线条和丰富的墨色表现画面,具有独特的韵味和艺术效果。

下面将从工笔积墨法的起源、特点和应用等方面进行介绍。

工笔积墨法起源于中国古代的绘画传统,最早出现在唐代,盛行于宋代。

它是一种细致入微的绘画技法,要求画家精确地勾勒出物象的外形,并运用墨色进行渲染,使画面呈现出丰富的层次和质感。

工笔积墨法注重细节的处理,以及对物象形态的准确表现,因此被视为中国绘画中最为传统和经典的技法之一。

工笔积墨法的特点主要体现在以下几个方面:工笔积墨法强调线条的准确和细腻。

画家通过精细的线条勾勒出物象的轮廓和细节,使画面更加精致和立体。

线条的运用要求准确无误,每一笔都要经过精心的考虑和布置。

工笔积墨法注重墨色的运用和积累。

画家运用不同浓度的墨汁,通过渐变和遮蔽的方式,表现出物象的阴影和光影效果。

墨色的运用需要丰富的经验和娴熟的技巧,画家需要掌握墨色的积累和控制,使画面的层次感更加丰富和立体。

工笔积墨法也注重绘画题材的选择和表现。

传统的工笔画常以花鸟、人物、山水等为题材,画家通过精细的线条和墨色运用,表现出自然界的美和人物的情感。

画家需要对题材有深入的了解和熟悉,通过细致入微的表现手法,使画面更具艺术感和感染力。

工笔积墨法的应用范围广泛,在中国绘画史上有着重要的地位。

它不仅在绘画创作中得到广泛运用,也被应用于书法、篆刻等艺术形式中。

工笔积墨法的独特韵味和精细表现方式,使得它在传统绘画中具有独特的地位和价值。

工笔积墨法是中国传统绘画中的一种经典技法,它以精细的线条和丰富的墨色表现画面,具有独特的艺术效果。

工笔积墨法不仅要求画家准确地勾勒出物象的外形,还需要运用墨色进行渲染,使画面呈现出丰富的层次和质感。

工笔积墨法在绘画创作和其他艺术形式中得到广泛应用,成为中国传统绘画中不可或缺的一部分。

美术大家方增先作者:暂无来源:《上海艺术评论》 2021年第1期广益艺术属于人民,人民需要艺术,方先生用笔墨描绘劳动者,从中找到创作之源,同时以自己充满个性的艺术感受,使劳动者的形象各显美姿增香添色,方增先先生是怀揣大爱之心的好老师,方先生在中国美术学院任教近30年,潜心教学,言传身教,瑞泽桃李,一大批在当代人物画界有广泛影响力的著名画家都是方增先先生以笔墨引领精神感召、手把手带出来,除此之外,他高度重视美术馆的学术建设和社会服务使命,缔造了中国第一个国际艺术平台—上海双年展,是当代中国艺术多元发展、繁荣创新的倡导者和推动者。

2020年12月25日下午,在中华艺术宫召开了方增先先生逝世一周年追思会。

方增先先生是浙派人物画的领军者,浙派人物画以中国绘画特有的“骨法用笔”,墨分五彩的传统表现形式,精准概括传神的艺笔造型能力,融时代生活气息,赋予人物画以新的意义。

方增先是20世纪后半叶中国人物画的现实主义创作的代表人物,为适应新时代的审美需求,不断求变革、图创新,不懈探索追求,用中国传统水墨开创具有时代气息和饱含现实生活温度的中国人物画创作新天地,融西方素描、人体结构和中国水墨为音容,有力地推动了传统中国人物画的时代革新大潮,对于现代中国人物画的发展作出了巨大贡献。

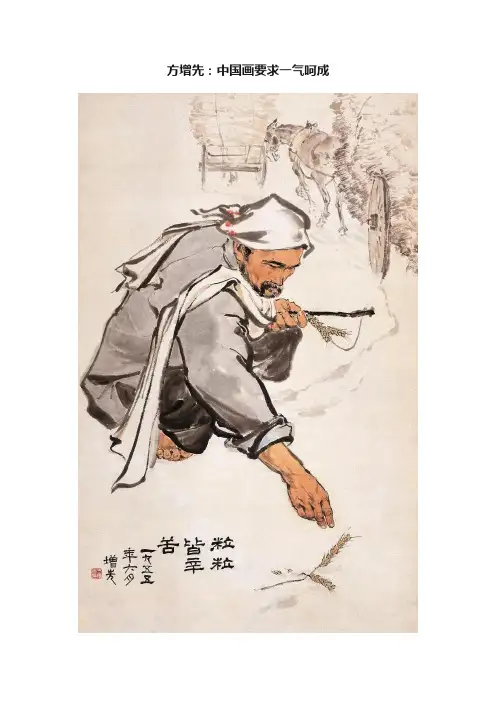

从20世纪五六十年代的《粒粒皆辛苦》《说红书》到70年代的《艳阳天》《孔乙己》,方增先先生的人物画成为浙派写实人物画最具代表性的作品。

这些高峰作品是国美人教学的富矿,值得我们持续挖掘和研究,方增先先生是笔墨聚焦人民的艺术家,浙派人物画就是一朵献给时代劳动人民的精神之花,方先生深入祖国广袤大地,扎根生活现场教学、创作,劳动者的形象在方先生的笔下获得了丰富多样的艺术答案,这也给人留下了许多思想的启迪,为时代留下的鲜活记忆。

三餐米粮思辛劳——读中国画《粒粒皆辛苦》写意中国人物画《粒粒皆辛苦》,作为当代美术教科书中经常出现的重要作品,创作于上世纪50年代,是新中国成立后美术界响应党和政府号召,改造旧国画,创造新国画,表现工农大众形象的典范之作,作者系新中国培养的第一代人物画家方增先。

《粒粒皆辛苦》以中近景构图,塑造了一位北方老农形象。

他头扎白色毛巾,身着淡青抑或是洗得发白的布衫,半蹲,目光低垂专注,右手直伸至画面右下方,正欲捡拾一棵麦穗,左手握着一杆旱烟和几穗刚捡起的谷物。

老农看起来年龄有五十开外,面庞因日晒而黝黑,右肩斜搭一条汗巾,许是劳作时用来擦汗的;下身着深色裤子,皱褶以重墨写出。

整个人物造型呈均衡稳定、重心略向前倾的姿态。

作者着意突出刻画了老农粗糙的手和赖以点题的麦穗。

与通常人物画作品重在表现人物形象的处理方法不同,《粒粒皆辛苦》仅以单体人物拾穗的动作为造型,直接以“拾”的细节动作叙事,体现农民勤俭节约、爱惜劳动果实的作品意涵。

近景,作者以中国传统绘画的线条造型和平面渲染技法塑造人物的形貌动态,是为实写,造型生动,人物俯拾的角度恰切自然。

远处则以概括的笔墨,描绘出运送谷物的骡车背影渐渐远去,辄以淡墨、赭色罩染之,是为虚写,作为背景呼应,表现出丰收之时,老农仍然爱惜一谷一穗。

近景与远景既形成虚实空间的对比、丰收与节俭的对比,又丰富了画面,提升了作品主题“粒粒果实得之于辛苦劳动”的意蕴,充分应和了唐诗《悯农》“锄禾日当午,汗滴禾下土。

谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”的意境。

画面简洁质朴,生活气息浓郁,表意明确,似有一种亲切之感扑面而来。

作者方增先,是20世纪后半叶现实主义中国人物画创作的杰出代表,“新浙派人物画”的奠基、推动者之一。

1931年出生于浙江兰溪横溪镇西塘下村的方增先,是农民的儿子。

他天资聪颖、好学上进、基本功扎实、艺术造诣精深,虽然在他后来成长、成才、成功路上,屡获殊荣、佳誉连连,但他身上始终葆有农民淳朴、坦诚、谦和、节俭的品德与本色。

从“新人物画”的经典范式论方增先的美术史意义郭奕华如今艺术用其本身替换了生活,以一种普遍化美学的形式(大众化),它最终导致了世界的“迪士尼化”:一种迪士尼的形式,可以通过把任何事物转化成迪士尼乐园而赎回它,取代世界的位置。

我称之为拟像。

也就是说,这个世界被虚拟封存了……无论如何,今天已经不同于德波在《景观社会》中所说的东西(1967年),它当时是一篇有力的分析,但现在已经失去了力量,因为我们已经超越了它。

不再有景观了,不再有可能的距离,不再有异化……同一物已变成同一物,现成品已经走上了全球。

我们何以抵抗这种同质化?这种虚伪的拟像狂欢?我们还是需要现实生活中的脚踏实地,带着一种渴求与好奇之心去学习,去阅读,去感受,去聆听。

方增先的水墨人物画,是新人物画创作的经典范式之一,用最简练的语言概括,就是“素描加笔墨”。

称其为经典,是因为它解决了用传统笔墨描绘劳动人民形象这一历史重要课题。

说它是范式,因其引领“新人物画”艺术形式的创立,依托美术学院的教学平台,成为人物画学科教材,对新时代人物画创作产生持久而深远的影响。

无论从哪个切入点讨论方增先的水墨人物画实践和理论,都脱离不开新中国画的时代背景。

1949年10月1日,中华人民共和国成立。

从这一天起,直至1976年“文化大革命”结束,这27年时间里,人们通常用“新中国”指代“中华人民共和国”。

这里的“新”不是一般意义上新、旧政权的更替,而是意味着中华人民共和国与中国历史上任何一个政权,有着根本性质上的区别。

劳动人民从此当家做了主人。

作为表现新时期的艺术形式,“新中国画”就此应运而生。

什么是“新中国画”?它应该什么样子?这是摆在中国美术界面前的新课题,也是前无古人、后无来者的难题。

自20世纪初开始,中国画被诟病为陈旧、落后和不科学的艺术形式,以梁启超、康有为等为代表的革新者,以政治改革的余力涉及艺术变革问题。

新中国时期,传统中国画再次面临严峻挑战,主要问题就是不科学,不能为劳动人民服务。

方增先:中国画要求一气呵成方增先《粒粒皆辛苦》文/画方增先中国画要求一气呵成,尤其是水墨画,在画时必须情绪饱满、思想集中,下笔一气而成。

中国画要求在一个画幅内,气势通顺流畅,要求笔笔相互映带。

前人所谓“一笔书”、“一笔画”就是这个意思。

所谓一气呵成不是要求作画时一笔到底,中间不能少停。

其意思是下笔应该放胆挥毫,心无碍滞,自头到底,笔笔流畅有生气。

不能画一笔想一笔,有别于小姑娘初学描花,细心有余,而胆量不足。

有些较巨幅而繁杂的画,也可能是十天半月而成,但完成后,仍然要通幅气脉连绵贯通。

方增先说红书西洋画通过颜色的明暗对比来提升立体度,中国画的墨色语言是浓淡干涩,看上去比较随意。

”而看上去很随意的“一笔”,并不是真的随心所欲,“这一笔空,那一笔实,每一笔都是提前设计好的,比工笔还要用心,但看上去的效果又是'随意的’。

我觉得我一生走过的艺术道路,是一个苦行僧的路,我虽然知道不少有成就的艺术家,是“玩”艺术的结果。

大约艺术也是随缘而发。

在我身上除了苦行僧那样的路以外,我不可能去幻想此外的非分的可能性。

但是苦行僧有苦行僧的“道”,也有苦行僧以苦为甜的“乐”。

我是那种在乱草泥泞中寻找一条小路的人。

方增先母亲我曾经看到过中西结合首先要“两个一瓶醋”的说法。

意思显然是两种文化的结合,要求两种文化都深入研究,才能找到更好的切入点。

可见文化的深入学习和找到切合点,这二者都非同小可。

深入是无止境的,找切合点,如果没有前面所述的深入,又如何入手?庄子说过:“吾生也有涯,知也无涯……”怎样オ能算学成一瓶醋,恐很难找到答案。

所以,艺术的无尽探求也许是和星际探求一样,既要实际,又要激情。

但如果寻根究底,很可能一脸的茫然。

方增先雪域高阳人的资质、智力、聪明,是天生的。

学问是后天的,也许加强修养十分重要。

美术的修养,除了文化、审美的视觉修养是重点,临摹也不可少,读画、看画更不可少。

看画只是一种欣赏艺术,而读画是研究其中妙理。

融结构素描于水墨表现之中——方增先的绘画艺术

葛鸿志

【期刊名称】《艺术百家》

【年(卷),期】2007(023)005

【摘要】方增先通过自己五十多年的艺术实践与探索"跋涉",可谓是硕果累累.他的作品曾在一个时期影响着一代画风,被称为"浙派人物画"的代表.

【总页数】2页(P193-194)

【作者】葛鸿志

【作者单位】苏州职业大学艺术设计系,江苏,苏州,215104

【正文语种】中文

【中图分类】J203

【相关文献】

1.把水墨的优势发挥出来——访国际水墨画学术邀请展学术主持方增先 [J], 马锋辉;乔笙

2.传承与创新——新浙派人物画大家方增先的水墨人物画作品探究 [J], 颜亓新

3.把水墨的优势发挥出来——访国际水墨画学术邀请展学术主持方增先 [J], 马锋辉;王平;

4.水墨人物画的全局观——记方增先晚年的教学思想 [J], 方子虹

5.水墨人物画的全局观——记方增先晚年的教学思想 [J], 方子虹

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

2018-06文艺生活LITERATURE LIFE“艺术画廊传统水墨人物画造型的艺术特点分析牛菲(青岛科技大学,山东青岛266000)摘要:中国传统水墨人物画在造型上秉承着对传统文化的敬重和传承,主要强调了“线性”造型的重要性;张彦远在《历代名画记》中对绘画的来源进行表述,他主张“书画同体”。

东晋著名画家顾恺之提出了“以形写神”的观点奠定了中国传统绘画中造型理念的基础,这三点形成了中国传统水墨人物画特有的造型观念。

关键词:传统水墨人物;线性造型;书画同源;以形写神中图分类号:J218.7文献标识码:A文章编号:1005-5312(2018)17-0170-01一、线性造型———水墨人物画造型与线条的关系中国人物画本着对传统文化的敬重和传承的造型观,主要强调了“线性”造型的重要性。

中国画用笔在早期呈现出对线条的重视。

无论是楚汉时期帛画上古朴简单的线条还是梁楷所表现出的大写意的风格,线条都是主要造型方式。

线条的弯或直、细或粗、糙或滑可以表现出事物的质感,线条用笔的浓或淡、疏松或紧致、干燥或湿润也可以表现出事物的空间。

唐朝著名画家吴道子在表现衣物的轻柔如丝绸般的质感时,用线粗细的当、富于变化,因此享有“吴带当风”的美誉,它用笔的方法和表现的力度大过于前人。

北宋有一位画家李公麟,他的画风也独具特色,将铁线描的刚劲有力在游丝描的基础之上加以融会贯通,从而开创了自己的绘画风格。

同样,南宋画家梁楷,他将线条与笔墨结合来表现事物的形象,线中有墨、墨中有线,二者达到统一状态。

线条在中国画造型中线越来越获得独立的审美意义,并形成了自己的性格。

线条的造型其实更为随意,它来源于自然,却具有更深层的表现作用。

作为画家,应该对线条从内心深处具有一种敏感的能力,力求使内心与线条之间的关系维持在平衡状态,为此还应自觉将自己的心灵与线条的品性建立起一种亲密关系。

线面造型之所以能在意象造型中挥洒自如,正是得益于其以线为主的造型方式,它恰到好处地表现了神似、形似、似与不似。

工笔人物画中的笔墨技巧浅析前言工笔人物画在中国绘画历史上是一种非常重要的画风,其特色在于精雕细琢,用笔细腻而又生动。

在绘制这类画作时,不仅需要掌握基础绘画技巧,还需要对笔墨有着深刻的理解和掌握。

因此,本文将从笔墨技巧的角度对工笔人物画进行浅析。

浅谈工笔人物画工笔人物画是中国画中的一种,它以写实为主要手法,严格规范,现实主义的特色非常明显。

其主要特点是精神细密、写意逼真。

作为一种具备鲜明中国特色的绘画形式,它在表现人物形象、情感、认知等方面上,都做出了深远的贡献。

在这种画风中,不仅画面色彩丰富多样,人物形象也需要极为精细的处理。

因此,工笔人物画中的笔墨技巧就显得尤为重要。

工笔人物画的笔墨技巧点画点画是工笔人物画中常用的一种表现手法,也是掌握工笔画的基本功。

通过点、勾、笔尖轻扫等手法,重复描绘出一些细微的线条,如瞳孔内部的亮点、口角的张合、沿着轮廓线呈梭形的短毫等。

点画的作用是为大众提供用来理解画面的线索,同时为画面增添了一份细节之美。

线条精细在工笔人物画中,线条的精细是非常重要的。

线条越细腻,画面的逼真度就越高,因此工笔画中的线条必须精细到毫米级别。

对线条处理的精细和细致,对于表现人物形象和神态,增加画面的厚度和美感非常重要。

色彩浓郁在工笔人物画中,色彩浓郁是非常明显的。

作为一种绘画风格,工笔画最需要表达的是画面上形象的色彩,所以这种画风在色彩的运用上是非常讲究的。

它强调色彩的饱和度和对比度,色彩的变化需要非常富有层次感。

色彩的变化,可以通过重叠与阴影来细微表现,也可以通过水墨的浓淡来表现。

空灵的形象工笔人物画的形象,由于使用的是精细的线条和浓郁的色彩,常常给人一种非常闷热、沉重的感觉。

但如果能使用好空灵和透气感的笔墨,能够使人物画有更多的空气感和透明度。

保持一定的透明度和空灵感,对于增加画面的轻盈感十分有益。

总结在工笔人物画中,笔墨技巧非常重要,分别表现在点画、线条、色彩和形象等方面。

通过这些技巧的运用,才能达到工笔画的深度和精细度。