解读黎族织锦图案艺术特点与风格

- 格式:pdf

- 大小:205.16 KB

- 文档页数:2

黎族织锦五种方言图案分析黎族五种方言区妇女传统服饰哈方言哈方言系黎族五种方言中人口最多的一支,约占黎族人口的百分之六十。

大部分聚居在海南岛乐东黎族自治县,哈方言妇女服装服饰系黎族五大方言区中最为丰富多彩的一支,根据服装服饰、花纹图案、款式格调、主体花纹和色彩搭配的不同,该方言区又可分为哈应、抱由、罗活、志贡等方言区。

哈应妇女服饰特点主要是以黑色为基调,显得坚实、庄重。

上衣款而大,无领对襟长袖,衣领用红布镶边或绣花边作为一种装饰,衣无纽扣,主要以短红色小绳线或短红布条索系。

上衣腰下左右两边各开叉口,上衣对襟的左右两边及衣下端边缘部分,织绣有菱形纹、几何形花纹图案。

筒裙宽而长,一般长度及膝盖,筒裙腰下主要部位花纹为彩条经纬线,织绣有色彩艳丽的花纹图案。

哈应方言妇女的服饰丰富多彩,具有本民族的个性和风格,老年妇女的头巾多为黑色,几乎没有花纹图案,中、青年妇女头巾两端织绣有各种精美的花纹图案。

哈应方言妇女一般都喜欢佩戴大型银耳环,盛装打扮时,手、脚都带银镯,颈戴银项圈,早期有纹脸、纹肢的习俗。

抱由方言服饰的特点是以黑色为底,上衣前摆较长,后摆较短,无领对襟长袖。

衣无纽扣,用短红色小绳线或短红布条索系。

上衣织绣的主体花纹图案,是用几何纹和人纹为装饰。

筒裙花纹图案色彩较为艳丽,整体花纹图案以粗狂的线条来体现,增加花纹的立体感。

筒裙的织锦花纹图案以人纹作为主体的装饰纹样。

哈发言男子服饰特点是款式淳朴简单,主要是素面抹布或棉布缝合而成。

分两种款式,一种为常见的短款,短衣长度一般长至腰下,通常在生活、生产劳动时穿戴;而另一种长袍长度及小腿处,多为节庆、重大法事时穿戴,长袍的袖口及衣边绣有花纹作为一种装饰,显得庄重大方。

杞方言杞方言分布较广,主要聚居在五指山,人口仅次于哈方言。

杞方言妇女的服饰因居住环境不同,其款式格调、色彩、图案都略有差异。

五指山水满乡杞方言妇女上衣以黑色为底,无领对襟长袖,无纽扣,用短红布条缝上作索系,衣襟左右对排用金属银纽缝上作为一种装饰,每排有五个大圆形银纽、五个小长方形银纽组合而成,穿戴时对襟并拢,胸前银纽并成长排,银光闪耀,非常华丽美观。

黎族风俗习惯有哪些黎族风俗习惯有哪些黎族是一个非常讲究礼仪风俗文化的民族,黎族人把礼仪是非常看中的。

那么关于黎族的民族文化,你具体都了解多少呢?黎族风俗有哪些的特色呢?下面店铺为大家介绍黎族风俗习惯,希望对大家有帮助。

黎族风俗习惯宴席礼仪海南省黎族招待客人有一套饮食礼仪。

用餐时,对男客先酒后饭,对女客先饭后酒。

宾主分开对坐。

请酒时,主人先双手举起酒碗向客人表示请酒,然后自己把酒一饮而尽。

接着,把米酒逐个捧给客人,客人把酒喝完后,主人还给每个嘴里送一口肉菜,表示尊敬。

通常,主人只陪客人喝酒,不陪客人吃饭,怕客人不好意思把饭吃饱。

和解礼仪在海南省黎族地区,有一种和解的礼仪,黎语称为“蕊岔”,意为“给好色”。

械斗双方,若想停战讲和,言归于好,就各派一名寡妇出面充当调解员。

双方同时也各出一位代表。

寡妇先把若干个铜钱投入一盆清水中,双方代表从水中取出铜钱,互相揩抹一下对方的眼睛。

然后,互相接过双方的钱往脑后抛掉。

最后,互相敬酒,以示和解。

播种礼仪海南黎族一般在农历2月春分前后种植早稻,7月立秋前后种植晚稻。

每季插秧前,都得由亩头先摘采带有绿叶的小树枝,挂在自家门口上,然后亩头的妻子身穿新衣服、新筒裙,一大早先在田角插上100株秧苗,并在旁边插上树叶与红藤叶,表示稻魂有主。

此后村里一般妇女才可下田插秧。

开始插秧第一天,亩头及妻子白天不能躺在床上休息,路上遇到别人也不能讲话。

民间认为,白天卧床休息,会使妇女们插秧的速度减慢;同外人讲话,会走漏风声,带走好运,不利于稻谷生长。

丧葬礼仪在海南黎族,当病人在弥留之际,家中人仍要喂水喂饭,表示孝敬。

亲人离世后,以鸣枪报丧,亲友们在一起商量丧葬仪式。

寨中亲邻抬猪、挑酒前来相助。

给死者洗身换上新衣服,衣服必须反着穿。

死者如果是女性,还要在其脸上抹上灶底黑灰,以示生前勤劳,到了阴间会欢迎。

黎族风俗,生前不做棺木,认为不吉利,人死后,由众兄弟上山伐木制棺木。

棺木按黎家习规分为四等,一等棺木用荔枝、黑墨、山丝等好木质制做,使用者丧事以杀牛为祭口,其余三种以杀猪为祭品。

《黎族艺术发展》之我见作者:马强指导老师:熊红丽(海南师范大学美术学院海南海口571158)摘要:黎族生活在海南岛上的这个少数民族,凭借着自己的聪明、智慧创造了本民族灿烂的文化和艺术。

本文通过对黎族的历史、黎族织锦艺术以及黎锦的价值等有关方面来介绍黎锦艺术。

关键词:黎族黎锦艺术黎族图案黎锦价值海南在我的映像中是一个荒蛮、未开化的海外孤岛。

这是未到海南之前我对海南仅有的认识和想象。

在中国古代漫长的历史中海南似乎很少浮现。

也很少被正史所提及。

中国古代的政治、文化中心在很长的一段时间都集中在我国的北方。

而海南处于我国地理的最南端,自然也就不被历代的统治者所重视。

然而也恰恰因为是这样。

海南的古老民族黎族,才能不受中原汉民族文化的影响,很好的保留了本民族从起源之初所具有的独特文化。

尤其是海南黎族最具代表性的艺术形式——黎锦。

一、黎族的历史渊源黎族源于古代百越的一支。

西汉曾以“骆越”、东汉以“里”、“蛮”,隋唐以“俚”、“僚”等名称泛称中国南方的一些少数民族。

海南岛的黎族先民也包括在这些泛称之内。

“黎”这一专有族称始于唐末,到宋代才固定下来,沿用至今。

黎族人主要聚居在海南省中南部的琼中县、白沙县、昌江县、东方市等七县二市之内,其余散居在海南省的万宁、屯昌、琼海等市县。

“黎”属他称,其对外自称“赛”只不过由于分布地区不同和方言的差异,有不同的变音,而黎族内部各支系为了相互区别还有“哈”、“赛”、“杞”、“美孚”、“润”等自称。

今天称为黎族的五大方言区。

.据考古发现,海南岛新石器时代原始文化遗址有130处,大约距今五千年左右。

史学界和民族学界研究认为,这些新石器遗物的主人是黎族的先民。

是黎族先民开发了海南岛。

秦汉时期,海南岛同汉王朝关系密切,汉武帝先后数次派兵打开琼岛,设置珠崖、儋耳两郡,部分大陆汉人迁居海南岛,与黎族土著居民杂居。

大量移民的迁入,带来了先进的生产工具(铁器)和生产技术,社会生产力进一步发展。

南北朝和隋朝初期,中央政权对海南岛的统治更加巩固,俚僚领袖冼夫人起了重要作用。

关注思考070民俗民艺摘要:研究黎锦纹样的艺术特色,实现传统黎锦纹样与当下审美的融合,应用到现代艺术设计中。

基于黎锦文化缺乏创新的现状,对黎锦代表性动物纹样进行分析研究,梳理黎锦纹样的艺术特征,提出基本元素的创新与再造、语意的共生与延伸、文化的传承及应用等方面的设计创新。

结合现代人的价值观和审美思维方式,将其运用到文创旅游产品及室内设计中。

海南黎锦具有独特的艺术形式与文化内涵,探究黎族传统纹样设计再生,推动黎族传统文化在现代艺术设计中的传承与创新。

关键词:海南黎锦 动物纹样 设计再生 应用研究 非遗文化中图分类号:J52 文献标识码:A 文章编号:1003-0069(2021)06-0070-03Abstract:Study the artistic characteristics of Li brocade (also the Brocade of Li Nationality )patterns ,achieve the integration of traditional Li brocade patterns and current aesthetics ,and apply them to modern art design. Analyze and study representative animal patterns in Li brocade based on the lack of innovation in Li brocade culture ,sort out the artistic characteristics of Li brocade patterns ,and propose design innovations in innovation and reconstruction of basic elements ,co-existence and extension of semantic meaning ,cultural inheritance and application. Combining with modern people's values and aesthetic thinking mode ,and are applied to the interior design of cultural and creative tourism products and interior design. Hainan Li brocade boasts unique artistic forms and cultural connotations. This paper aims to explore the regeneration of traditional pattern design of Li nationality and facilitate the inheritance and innovation of traditional culture in modern art design.Keywords:Hainan Li brocade Animal pattern Design regeneration Innovation research Intangible cultural heritage合肥工业大学建筑与艺术学院 李新宇 饶 永*引言《峒溪纤志》载:“黎人取中国彩帛,拆取色丝和吉贝,织之成锦。

完形心理学视角下黎锦絣染工艺之图案设计研究发布时间:2022-11-07T07:06:55.757Z 来源:《时代教育》2022年13期作者:包荣华[导读] 黎锦絣染工艺之图案设计是黎族独有的表达:思想、认知、情感的重要媒介。

包荣华(桂林航天工业学院,广西桂林,541000)摘要:黎锦絣染工艺之图案设计是黎族独有的表达:思想、认知、情感的重要媒介。

实现信息的传递与交流,实现阅读本民族内在逻辑的渠道。

本文以完形心理学为基础,针对黎锦絣染工艺之图案设计为实践,进行探讨和研究黎锦絣染工艺之图案设计经验和行为的整体性。

通过研读人的完型心理、民族心理、以及人的认知心理,来发现黎锦絣染工艺之图案设计的民族心态,提出受众群体对黎锦絣染工艺之图案设计的理解和认知。

关键词:完形心理学黎锦絣染工艺图案设计黎锦絣染工艺之图案设计是一种信息、一种符号、也是一种设计活动,因此,织娘们在考虑到信息的生动性、准确性的同时,又要让受众易于理解。

而黎锦絣染工艺之图案设计与人的心里层面有着许多相似之处,在视知觉领域,相关心里和视觉的研究屡屡多见,因此,可以通过心理学层面的理论进行解释黎锦絣染工艺之图案设计,能为新一代织娘们带来新的设计形式和设计思维。

一、黎锦絣染工艺之图案设计1.黎锦絣染工艺之图案设计是典型的点线面的艺术黎锦图案来源于黎族人民的自然环境、文化习俗、审美情趣等多方面,黎锦絣染工艺之图案设计形态背后隐藏着黎族人的普遍的性格、心里素质、对自我表现得追求和民族愿望等,都离不开黎锦絣染工艺之图案设计中的形态三要素。

从黎锦絣染工艺来看,大部分织娘都没有前期图案绘图过程,她们的图案一般都藏在心里,所以织娘们直接上经线上用纬线一点一点絣出想要的图案,最后织娘们设计出自己想要的画面,因此,黎族图案设计是一种点线面的艺术。

从一点、一线到一面,表现的具体形象、整体图景和心理意境,都离不开形态的点、线、面三要素。

其外在的形式和色彩的变换都服务于黎族的气势和古拙的基本美学特色。

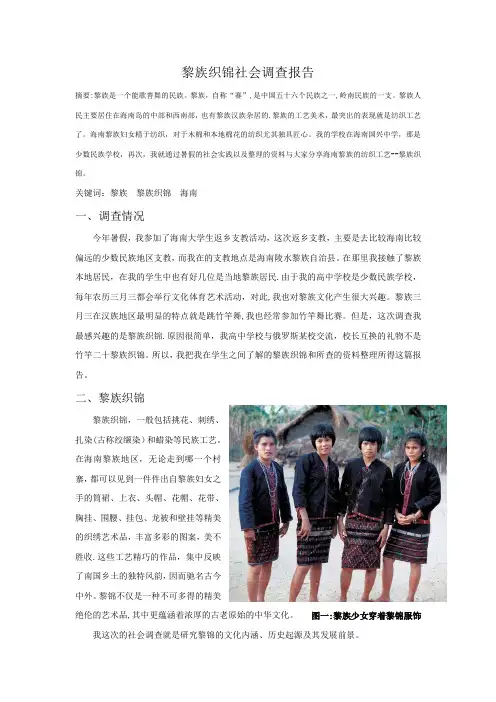

黎族织锦社会调查报告摘要:黎族是一个能歌善舞的民族。

黎族,自称“赛”,是中国五十六个民族之一,岭南民族的一支。

黎族人民主要居住在海南岛的中部和西南部,也有黎族汉族杂居的.黎族的工艺美术,最突出的表现就是纺织工艺了。

海南黎族妇女精于纺织,对于木棉和本地棉花的纺织尤其独具匠心。

我的学校在海南国兴中学,那是少数民族学校,再次,我就通过暑假的社会实践以及整理的资料与大家分享海南黎族的纺织工艺--黎族织锦。

关键词:黎族黎族织锦海南一、调查情况今年暑假,我参加了海南大学生返乡支教活动,这次返乡支教,主要是去比较海南比较偏远的少数民族地区支教,而我在的支教地点是海南陵水黎族自治县。

在那里我接触了黎族本地居民,在我的学生中也有好几位是当地黎族居民.由于我的高中学校是少数民族学校,每年农历三月三都会举行文化体育艺术活动,对此,我也对黎族文化产生很大兴趣。

黎族三月三在汉族地区最明显的特点就是跳竹竿舞,我也经常参加竹竿舞比赛。

但是,这次调查我最感兴趣的是黎族织锦.原因很简单,我高中学校与俄罗斯某校交流,校长互换的礼物不是竹竿二十黎族织锦。

所以,我把我在学生之间了解的黎族织锦和所查的资料整理所得这篇报告。

二、黎族织锦黎族织锦,一般包括挑花、刺绣、扎染(古称绞缬染)和蜡染等民族工艺。

在海南黎族地区,无论走到哪一个村寨,都可以见到一件件出自黎族妇女之手的筒裙、上衣、头帽、花帽、花带、胸挂、围腰、挂包、龙被和壁挂等精美的织绣艺术品,丰富多彩的图案,美不胜收.这些工艺精巧的作品,集中反映了南国乡土的独特风韵,因而驰名古今中外。

黎锦不仅是一种不可多得的精美绝伦的艺术品,其中更蕴涵着浓厚的古老原始的中华文化。

图一:黎族少女穿着黎锦服饰我这次的社会调查就是研究黎锦的文化内涵、历史起源及其发展前景。

三、黎锦的历史黎族织锦(简称“黎锦”)堪称中国纺织史上的“活化石",历史已经超过3000年,是中国最早的棉纺织品。

黎族织锦工艺存续了二千多年.最早有文字记载可追溯到春秋战国时期的《尚书·禹贡》里的:“岛夷卉服,厥篚织贝”,说明黎族妇女很早就懂得从植物中提取纤维作为纺织的原料。

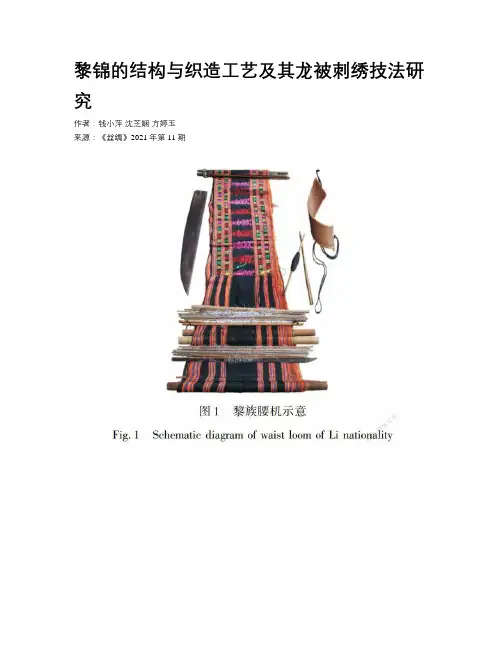

黎锦的结构与织造工艺及其龙被刺绣技法研究作者:钱小萍沈芝娴方婷玉来源:《丝绸》2021年第11期摘要:“黎族传统纺染织绣技艺”是联合国教科文组织首批急需保护的非物质文化遗产名录之一,也是海南黎族传统工艺的典型代表。

为使人们对黎锦技艺有更深入、全面的认识,文章重点对黎锦的织物结构和织造原理,以及对黎锦龙被的刺绣技法展开深入研究,通过对海南黎锦龙被先后两次的复制实践,论述了黎锦独特的技术原理,剖析了黎锦的组织结构和织造技艺的巧妙之处,同时研究了黎锦龙被刺绣技法,以期黎族这一代表性的传统纺织技艺能得到更好的传承和弘扬。

关键词:海南黎族;纺染织绣;纺织技艺;黎锦;龙被;非遗;腰机;滴针绣中图分类号: TS106.842文献标志码: A文章编号: 10017003(2021)11000104引用页码: 111101DOI: 10.3969/j.issn.1001-7003.2021.11.001Research on Li brocade structure and weaving process and dragon quilt embroidery techniqueQIAN Xiaoping, SHEN Zhixian, FANG Tingyu(Suzhou QIAN Xiaoping Ancient Silk Reproduction Research Institute, Suzhou 215001,China)Abstract:"Li nationality traditional spinning, dyeing, weaving and embroidery process" included in the first batch of intangible cultural heritage lists by UNESCO in urgent need of protection is also a typical representative of the traditional craftsmanship of the Li nationality in Hainan. To make people acquire a more in-depth and comprehensive understanding of Li brocade craftsmanship, this paper conducts an in-depth study of Li brocade fabric structure and weaving principles, and Li embroidery techniques of brocade dragon quilt. Through the practice of duplicating Li brocade dragon quilt, this paper discusses the unique technical principles of Li brocade and analyzes the organizational structure of Li brocade and the ingeniousness of the weaving process. At the same time, this paper studies the Li brocade dragon quilt embroidery technique, hoping that this representative traditional textile technique of the Li nationality can be better inherited and promoted.Key words:Hainan Li nationality; spinning dyeing; weaving craftsmanship; Li brocade; dragon quilt; intangible cultural heritage; waist loom; drop needle embroidery作者簡介:钱小萍(1939),女,研究员,国家级丝绸专家,宋锦织造技艺国家级传承人,苏州丝绸博物馆创始人和首任馆长,首届全国茧丝绸行业“终身成就奖”获得者,主要从事中国古今丝织物的研究。

140丨学术平台丨设计艺术与理论蛙纹是黎族人民的重要纹饰之一,五大方言的社会生活均有青蛙形象,蛙纹图饰广泛出现在妇女纹身、织锦、筒裙、皮鼓、铜鼓、水缸等生产生活用具的各个方面,是出现次数最多的一种纹样图饰。

黎族人们对蛙的深厚感情有着浓厚的宗教意义,黎族崇拜蛙可以追溯到“百越”地区,百越族系分布在长江以南,崇蛙习俗也普遍存在于南方地区,壮族尤为突出。

蛙纹出现的很早,在新石器时代就大量出现在陶器上。

仰韶文化时期的彩陶就已经有蛙纹图案,在马家窑类型的彩陶上,既有对蛙跳跃姿态的写实表现, 又有抽象意味的描绘,可见蛙纹出现的时代之早。

蛙纹是中国母系氏族社会继鱼纹之后的第二种基本纹样。

蛙纹在黎族图案纹样中占据如此重要地位与黎族人民特有的审美心理密不可分,黎族蛙纹图饰的审美特征主要体现在以下四个方面:生活之美——自然崇拜1自然崇拜是把自然界中具有伟大能力的生命、物象等加以崇拜,其出现于新石器时代,是最原始的宗教形式。

在原始社会时期,生产力极端低下,生存环境险恶,黎族先民对自然的恐惧与敬畏渗透到社会生活中的各个方面,他们认为自己所有的一切都是自然赐予的,认为万物都有灵魂,“万物有灵”衍生出来的自然崇拜让他们对自然界中种种物象充满敬畏,他们将自然界中的物象描绘到生活中,通过简化、变形与夸张反映到妇女纹身、织锦图案、铜鼓等生产生活中,这些物象包括日月星辰、飞禽走兽、花草鱼虫等。

青蛙作为大自然中的一员在很早之前,人们就能将青蛙与雨水联系到一起,“蛙能卜雨”意识是社会发展到农耕时代的产物,雨水直接关系到农作物的生长状况,关系到一年的收成。

青蛙对天气的变化异常敏感,通过蛙鸣声音的变化可以预测雨水情况。

先民误以为蛙叫可以引起天气的变化,从而对蛙产生了崇拜心理。

海南岛上的黎族主要分布在海南省的中南部地区,典型的热带季风气候,海南岛四面环海,地处热带,纬度低,有明显的雨旱季之分,降雨主要集中在夏秋季节,大雨、暴雨次数多、强度大。

机杼精工,百卉千华作者:张宇王羿来源:《设计》2017年第09期摘要:黎锦以独特的审美和艺术价值闻名于世,其高超的纺染织绣技艺更是具有极高的历史、研究价值。

黎锦独特的织造工艺使其正面显花背面光洁无浮长线,区别于其他少数民族织锦正反面一致的织纹,是原始踞腰织机的最高成就。

笔者实地考察了海南黎区的原始踞腰织机的织造工艺,分析了通经回纬提埋花工艺原理,介绍了上机准备和织造黎锦时的操作流程,辅以自绘的织机状态示意图进行分析说明,力求直观明了地阐述此项世界级非物质文化遗产的工艺。

关键词:黎锦通经回纬提埋花工艺操作流程中图分类号:J 文献标识码:A文章编号:1003-0069(2017)05-0013-03引言黎锦有着悠久的历史,其图案记录了黎族的历史文化、民族信仰、生产生活等内容。

千百年来,黎族传统织造技艺,是黎族妇女必须具备的一项基本生活技能,它还是黎族妇女审美的自我表现,也是本方言区族群的认同表现,是海南黎族各支系共同的一种重要服装织造技术手段。

黎族织锦浓缩了黎族的历史与文化,具有重要的研究价值。

宋末元初,著名的纺织家黄道婆流落崖州(海南省旧称)三十载,虚心学习黎族人民先进的纺织技术,后回归故里将黎族的织锦技术毫无保留地传给家乡姐妹,并大胆革新改革了织机,推动了当地棉纺织技术的迅速发展。

黎族织锦技艺在中国棉纺织业发展史上具有举足轻重的重要地位。

一、黎族传统织锦技艺的历史与意义海南黎族传统织锦久负盛名,古人有“黎锦光辉艳若云”之誉。

黎锦产于海南岛黎族聚居区,历史悠久,早在4000年前,黎族先民就已经掌握了麻纺织工艺,战国中期《尚书·禹贡》:“岛夷卉服,蕨篚织贝”是对海南岛先民从事纺织业的记载。

汉代文献记载海南的黎锦作为贡品,深受朝廷、官员的喜爱。

清代屈大均在《广东新语》中盛赞黎锦“机杼精工,百卉干华”。

黎族织锦,凝聚着黎族人民的智慧,实为黎族传统艺术之精华,堪称中华传统手工艺之瑰宝。

作为一门独特的民间手工技艺,黎族织锦以精美的艺术图案和特色明快的格调,被誉为“无声的抒情诗,立体的中国画”。

黎族芭蕉布制作技艺初探

黎族芭蕉布是中国黎族传统手工艺的代表之一,具有悠久的历史和独特的制作技艺。

芭蕉布采用黎族特有的芦苇编织技术,经过染色、织造、提花等多道工序制作而成,具有

丰富的图案和细腻的质感。

芭蕉布制作的第一步是染色。

黎族人民采用天然植物提取物进行染色,如茶叶、玫瑰木、榨酒糟等,保证了染色过程的无毒性和环保性。

染制完成后,芭蕉布呈现出纹理规整、色彩鲜艳的特点。

接下来是织造环节。

黎族人民使用自制的原生态芭蕉线进行织造,这种线材柔韧而且

耐用,非常适合用来制作纺织品。

织布的技艺要求高,需要纺织工人将糙芭蕉线交叉编织

而成纱,再经过细密的纵横交织,最终形成一块坚韧耐用的芭蕉布。

芭蕉布最具特色的地方在于其织造中的提花技术。

提花是一种将纹样或图案通过运用

织物配纱的方式表现出来的技艺,能够增强纺织品的艺术感和立体感。

在芭蕉布的制作过

程中,黎族人民巧妙地运用提花技术,将各种图案和纹样纺织进芭蕉布中,使芭蕉布更加

丰富多彩,具有浓郁的民族风情。

芭蕉布制作过程中,黎族人民还注重纺织品的刺绣装饰。

刺绣是一种通过线绣在织物

上的装饰艺术,黎族人民根据传统的民族图案和图腾进行刺绣,赋予芭蕉布以独特的文化

内涵和艺术价值。

黎族芭蕉布制作技艺在传承与发展中已经取得了显著进步,如今已经成为黎族传统文

化的重要表现形式之一,并逐渐在民族服饰、家居用品、工艺品等领域得到广泛应用。

黎

族芭蕉布代表了中国传统手工艺的精髓,也是黎族文化独特魅力的体现,其制作技艺的深

奥和独特性仍然需要后人的不断探索和传承。