第八章致突变作用食品毒理学-21页文档资料

- 格式:ppt

- 大小:621.00 KB

- 文档页数:21

食品中的致突变物质及控制方法近年来,食品安全问题备受关注,人们对于食品中的致突变物质的担忧也日益增加。

致突变物质是指那些能够引起基因突变的化学物质,它们对人类健康构成潜在威胁。

本文将探讨食品中常见的致突变物质以及控制方法,以期提高公众对食品安全的认知和保障。

首先,我们来了解一些常见的致突变物质。

其中,致突变物质可分为天然和人工两类。

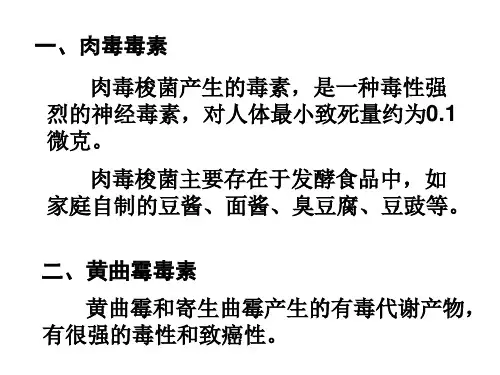

天然致突变物质主要来自于食品原材料中的天然毒素,如黄曲霉毒素、亚硝酸盐等。

这些物质在食品加工、储存和烹饪过程中,可能会被激活或产生。

而人工致突变物质则是由于工业生产、农药使用、食品添加剂等原因导致的,如苯并芘、二恶英等。

那么,如何控制食品中的致突变物质呢?首先,从源头上控制是非常重要的。

农业生产中,合理使用农药和化肥,加强对农产品的监管,有助于减少化学残留物的含量。

此外,农产品的采收、储存和运输过程中,要注意避免致突变物质的产生和积累。

对于食品加工企业来说,选择优质原材料,加强质量控制,严格遵守食品安全标准,是减少致突变物质的重要措施。

其次,适当的烹饪和加工方法也能减少致突变物质的摄入。

烹饪食品时,避免高温长时间加热,尽量选择低温烹饪方法,如蒸、煮、炖等,以减少食品中致突变物质的生成。

此外,合理搭配食材,如将含有亚硝酸盐的食品与富含维生素C的食物一同食用,可以减少亚硝酸盐转化为亚硝胺的可能性。

除了从源头和烹饪方法上控制致突变物质外,消费者自身也应该提高食品安全意识,选择安全可靠的食品。

购买食品时,应选择正规渠道和有信誉的品牌,注意查看产品标签和检验报告,避免购买过期或伪劣产品。

此外,保持良好的饮食习惯,多摄入新鲜蔬菜水果、谷物、优质蛋白质等营养均衡的食物,有助于提高身体的免疫力和抵抗力。

总结起来,食品中的致突变物质是一个复杂而严峻的问题,需要多方共同努力来解决。

从源头控制、烹饪方法的选择,到消费者的自我保护意识,每一个环节都至关重要。

只有通过全社会的共同努力,才能确保食品的安全和健康。

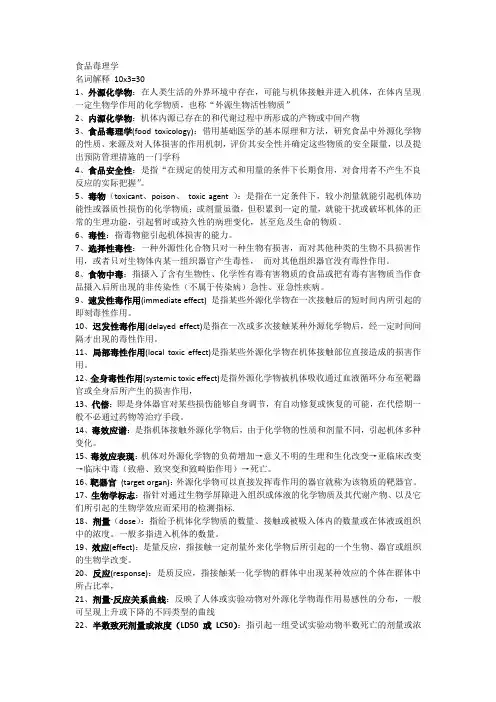

食品毒理学名词解释10x3=301、外源化学物:在人类生活的外界环境中存在,可能与机体接触并进入机体,在体内呈现一定生物学作用的化学物质,也称“外源生物活性物质”2、内源化学物:机体内源已存在的和代谢过程中所形成的产物或中间产物3、食品毒理学(food toxicology):借用基础医学的基本原理和方法,研究食品中外源化学物的性质、来源及对人体损害的作用机制,评价其安全性并确定这些物质的安全限量,以及提出预防管理措施的一门学科4、食品安全性:是指“在规定的使用方式和用量的条件下长期食用,对食用者不产生不良反应的实际把握”。

5、毒物(toxicant、poison、toxic agent ):是指在一定条件下,较小剂量就能引起机体功能性或器质性损伤的化学物质;或剂量虽微,但积累到一定的量,就能干扰或破坏机体的正常的生理功能,引起暂时或持久性的病理变化,甚至危及生命的物质。

6、毒性:指毒物能引起机体损害的能力。

7、选择性毒性:一种外源性化合物只对一种生物有损害,而对其他种类的生物不具损害作用,或者只对生物体内某一组织器官产生毒性,而对其他组织器官没有毒性作用。

8、食物中毒:指摄入了含有生物性、化学性有毒有害物质的食品或把有毒有害物质当作食品摄入后所出现的非传染性(不属于传染病)急性、亚急性疾病。

9、速发性毒作用(immediate effect) 是指某些外源化学物在一次接触后的短时间内所引起的即刻毒性作用。

10、迟发性毒作用(delayed effect)是指在一次或多次接触某种外源化学物后,经一定时间间隔才出现的毒性作用。

11、局部毒性作用(local toxic effect)是指某些外源化学物在机体接触部位直接造成的损害作用。

12、全身毒性作用(systemic toxic effect)是指外源化学物被机体吸收通过血液循环分布至靶器官或全身后所产生的损害作用,13、代偿:即是身体器官对某些损伤能够自身调节,有自动修复或恢复的可能,在代偿期一般不必通过药物等治疗手段。

⾷品毒理学思考题及答案绪论1、什么是外源化学物?外源化学物是指机体从外界环境中摄⼊⽽⾮机体内源产⽣(抗体),并在体内呈现⼀定的⽣物学作⽤的⼀些化学物质。

(⾷品添加剂、⾷品中的间接添加物、⾷品污染物、⾷品中的天然毒素)2、⾷品毒理学的任务是什么?1)研究⾷品中化学物的来源、分布、形态及其进⼊⼈体的途径与代谢规律,阐明影响中毒发⽣和发展的各种条件2)研究化学物在⾷物中的安全限量,评定⾷品的安全性,制定相关卫⽣标准3)研究⾷品中化学物的急性和慢性毒性,特别应阐明致突变、致畸、致癌和致敏等特殊毒性第⼀章毒理学基本概念第⼀节定义与术语1.概念毒物:在⼀定条件下,较⼩剂量即能够对机体产⽣损害作⽤或使机体出现异常反应的外源化学物。

毒性:指外源化学物与机体接触或进⼊体内的易感部位后,能引起损害作⽤的相对能⼒,包括损害正在发育的胎⼉、改变遗传密码或引发癌症的能⼒等。

选择毒性:⼀种外源化学物只对某⼀种⽣物有损害,⽽对其他种类的⽣物不具有损害作⽤,或者只对⽣物体内某⼀组织器官产⽣毒性,⽽对其它组织器官⽆毒性作⽤,这种外源化学物对⽣物体的毒性作⽤。

靶器官:外源化学物可以直接发挥毒作⽤的器官或组织。

毒效应:指进⼊体内的化学物或其代谢产物达到⼀定剂量,并与靶(器官、组织、细胞、分⼦)相互作⽤所引起的不良化学反应。

毒效应谱:毒效应在性质与强度的变化构成了外源化学物的毒效应谱。

效应⽣物标志物:凡能检测化学物引起有害效应的⽣理、⽣化、免疫、细胞、分⼦变化的⽣物学指标。

接触⽣物标志物:是测定组织、体液或排泄物中吸收的外源化学物、其代谢物或与内源性物质的反应产物,作为吸收剂量或靶剂量的指标,提供关于接触外源化学物的信息。

易感性⽣物标志物:关于个体对外源化学物的⽣物易感性的指标,即反映机体先天具有会后天获得的对接触外源性物质产⽣反应能⼒的指标。

剂量:指给予机体或与机体接触的毒物的数量,它是决定外源化学物对机体造成损害作⽤的最主要因素。

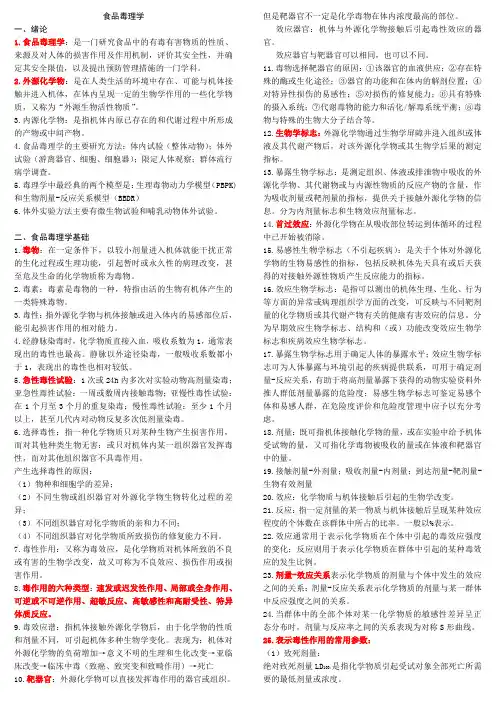

食品毒理学一、绪论1.食品毒理学:是一门研究食品中的有毒有害物质的性质、来源及对人体的损害作用及作用机制,评价其安全性,并确定其安全限值,以及提出预防管理措施的一门学科。

2.外源化学物:是在人类生活的环境中存在、可能与机体接触并进入机体,在体内呈现一定的生物学作用的一些化学物质,又称为“外源生物活性物质”。

3.内源化学物:是指机体内原已存在的和代谢过程中所形成的产物或中间产物。

4.食品毒理学的主要研究方法:体内试验(整体动物);体外试验(游离器官、细胞、细胞器);限定人体观察;群体流行病学调查。

5.毒理学中最经典的两个模型是:生理毒物动力学模型(PBPK)和生物剂量-反应关系模型(BBDR)6.体外实验方法主要有微生物试验和哺乳动物体外试验。

二、食品毒理学基础1.毒物:在一定条件下,以较小剂量进入机体就能干扰正常的生化过程或生理功能,引起暂时或永久性的病理改变,甚至危及生命的化学物质称为毒物。

2.毒素:毒素是毒物的一种,特指由活的生物有机体产生的一类特殊毒物。

3.毒性:指外源化学物与机体接触或进入体内的易感部位后,能引起损害作用的相对能力。

4.经静脉染毒时,化学物质直接入血,吸收系数为1,通常表现出的毒性也最高。

静脉以外途径染毒,一般吸收系数都小于1,表现出的毒性也相对较低。

5.急性毒性试验:1次或24h内多次对实验动物高剂量染毒;亚急性毒性试验:一周或数周内接触毒物;亚慢性毒性试验:在1个月至3个月的重复染毒;慢性毒性试验:至少1个月以上,甚至几代内对动物反复多次低剂量染毒。

6.选择毒性:指一种化学物质只对某种生物产生损害作用,而对其他种类生物无害;或只对机体内某一组织器官发挥毒性,而对其他组织器官不具毒作用。

产生选择毒性的原因:(1)物种和细胞学的差异;(2)不同生物或组织器官对外源化学物生物转化过程的差异;(3)不同组织器官对化学物质的亲和力不同;(4)不同组织器官对化学物质所致损伤的修复能力不同。

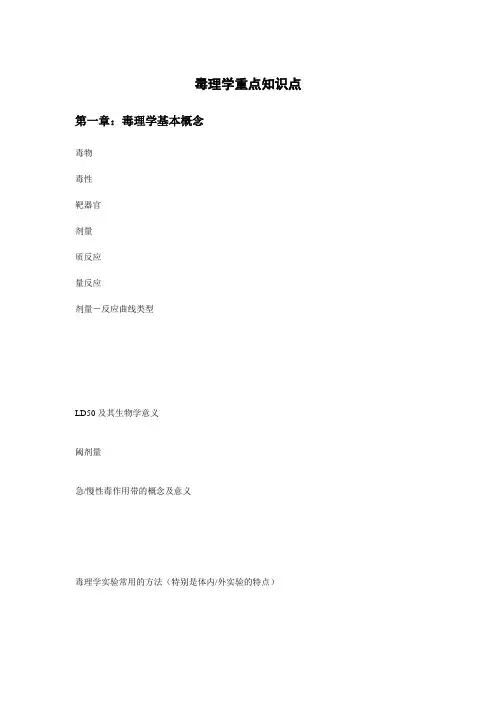

毒理学重点知识点第一章:毒理学基本概念毒物毒性靶器官剂量质反应量反应剂量-反应曲线类型LD50及其生物学意义阈剂量急/慢性毒作用带的概念及意义毒理学实验常用的方法(特别是体内/外实验的特点)毒理学研究史上的知名人物毒理学研究的首要/最终目的毒理学研究观察的指标分类致死剂量分类及概念危险度/性第二章:外源化学物在体内的生物转运ADME生物膜的结构三种转运方式及特点脂水分配系数毒物的吸收方式排泄(特别是经肾脏排泄)肠肝循环首过效应第三章化学毒物的生物转化定义I,II反应的分类及主要的酶(重点讲述的苯代谢)第四章毒性机制终毒物的概念及类型自由基及类型抗氧化系统胞内钙稳态的维持与紊乱第五章影响毒作用的因素影响因素的三方面:毒物构效关系的例子:毒物进入机体速度几种途径的比较毒物的联合作用第六章化学毒物的一般毒性作用一般毒性作用的定义及分类急性毒性的定义及试验目的三种试验对动物选择的要求霍恩法实验设计的原则及优缺点毒物的蓄积作用及分类蓄积系数(K)定义\计算\评价生物半衰期第七章化学毒物的生殖毒性配子的发生过程精子发生过程主要激素类型睾丸的功能及其中细胞类型雌雄生殖毒性致畸试验致畸指数第八章化学毒物的致突变作用突变及分类细胞周期基因突变,染色体畸变Ames试验的原理及过程代谢活化系统阳性/阴性对照组设立的意义第九章外源化学物的致癌作用分类标准癌细胞的特征癌基因原癌基因抑癌基因短期试验第十章化学毒物的免疫毒性免疫的定义免疫系统及功能免疫应答免疫细胞\器官超敏反应及分类(I型超敏反应为重点)。