超精密加工现状综述

- 格式:docx

- 大小:24.50 KB

- 文档页数:7

模具行业发展现状及趋势分析一、模具综述模具是工业生产的基础工艺装备,是用以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压等方法得到所需产品的各种模子和工具。

模具制造,指金属铸造用模具、矿物材料用模具、橡胶或塑料用模具及其他用途的模具的制造。

随着现代化工业的发展,模具已广泛应用于建筑、电子、汽车、电机、电器、仪表、家电和通讯等领域。

在产品中,60%~80%的零部件都依靠模具成形,模具质量的高低决定着产品质量的高低,因此,模具被称之为“百业之母”。

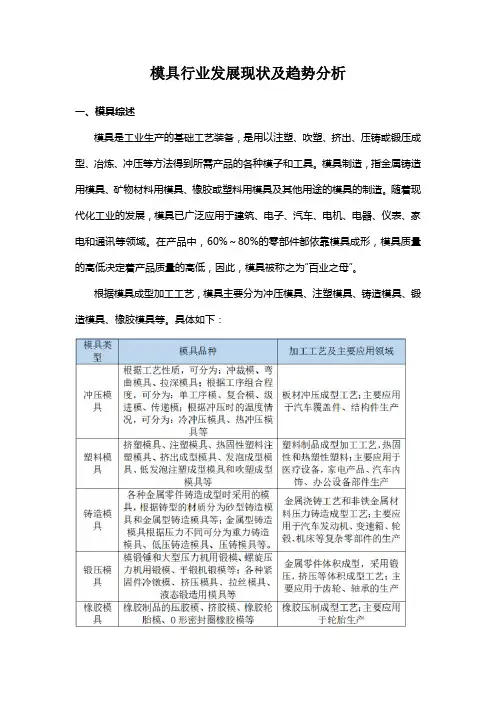

根据模具成型加工工艺,模具主要分为冲压模具、注塑模具、铸造模具、锻造模具、橡胶模具等。

具体如下:二、模具行业产业链从产业链来看,模具行业的上游主要为模具钢厂商及其代理商、数控机床厂商塑料橡胶加工厂等,其下游主要汽车整车厂商、家电制造厂商、医疗器械厂商等。

目前,我国模具市场份额分布情况主要为:塑料模具市场占比45%、冲压模具市场占比37%、铸造模具市场占比9%、锻压机及橡胶模具市场共计占比9%。

冲压模具在模具制造行业地位不容小觑,特别是冲压模具与汽车行业紧密相关,据相关数据,汽车生产中95%以上的零部件都需要依靠模具成型,一般生产一款普通的轿车大约需要1000至1500套冲压模具。

三、模具行业现状分析2022年,我国工业增长值达401644.3亿元,同比增长7.24%。

2017-2022年,国内工业增加值不断增长,工业市场发展繁茂,持续拉动市场模具产品需求增加。

据统计数据显示,目前,我国模具产品主要应用领域集中于汽车、电子、IT、家电行业。

2022年,国内汽车销售量达2686万辆,同比增长2.25%。

随着模具产品最大应用市场汽车产业逐步恢复、新能源汽车产销情况大幅增长,持续拉动我国模具行业规模扩容。

2021年,我国模具产量为2450.92万套,同比增长5%;行业市场规模为3266.09亿元,同比增长5.73%。

受下游应用领域拓展影响,我国模具行业市场不断发展。

超高性能混凝土(UHPC)基本性能研究综述共3篇超高性能混凝土(UHPC)基本性能研究综述1近年来,超高性能混凝土(UHPC)在建筑工程领域中得到了广泛的应用。

相比于普通混凝土,UHPC具有更高的抗压强度、抗拉强度、抗渗透性、抗冻融性以及耐久性。

本文将对UHPC的基本性能进行综述。

1. 抗压强度UHPC的抗压强度一般在150 MPa到250 MPa之间,而普通混凝土的抗压强度通常在20 MPa到40 MPa之间。

这是因为UHPC采用了多种添加剂和超细粉料,使得其微观结构更加精密,可以有效地抵抗压力。

2. 抗拉强度UHPC的抗拉强度通常在10 MPa到15 MPa之间,而普通混凝土的抗拉强度只有1 MPa到2 MPa。

这也是由于UHPC的微观结构更加紧密,能够有效地抵抗拉力。

3. 抗渗透性UHPC的抗渗透性比普通混凝土更好,主要是由于UHPC中使用了高品质的细石颗粒,能够有效地填充混凝土中的微小孔隙,减少渗透的可能性。

4. 抗冻融性UHPC的抗冻融性也比普通混凝土更好,这是由于UHPC中采用了特殊的添加剂来延缓水的渗透和凝结,使得混凝土孔隙中的水不会在冷冻过程中膨胀。

5. 耐久性UHPC的耐久性比普通混凝土更好,这是由于UHPC中添加了特殊的化学成分,可以在一定程度上延缓混凝土的老化过程,从而改善混凝土的耐久性。

综上所述,超高性能混凝土在工程建设中具有重要的应用价值。

随着科学技术的不断进步,UHPC的性能将会得到进一步的提升和改进,为建筑工程的发展做出更大的贡献。

超高性能混凝土(UHPC)基本性能研究综述2超高性能混凝土(UHPC)是一种新型高强低碳建筑材料,它雷同名字,具有出色的力学性能、耐久性和抗冲击性能,是目前替换传统混凝土的一种趋势。

本文将对UHPC的基本性能进行综述。

一、力学性能UHPC的力学性能高于传统混凝土。

表现在以下方面:1. 抗压强度: UHPC的抗压强度通常为150-250 MPa之间,是普通混凝土的10倍以上,并且在高应变下表现出极佳的稳定性。

加工中心的特点及现状1.提要本文对加工中心线轨进给系统进行了简单的介绍,列出了加工中心线轨进给系统的一些较为明显的特点,并对加工中心线轨进给系统的现状做出了一些分析,同时对滚动丝杆的原理和结构进行了一定的解释。

通过在维普期刊网、中国知网、万方数据库的检索文献,加深了对加工中心线轨进给系统的理解和认知。

2加工中心的概念与特点2.1加工中心的概念与类型加工中心是由数控系统和机械设备组合的可以用来高效率的加工形状复杂的零件的自动化机床。

加工中心也叫电脑锣。

因为其自备刀库,因此具有自动换刀的功能,且对工件一次装夹后能够进行多次工序加工,由于加工中心是高度机电一体化的产品,在一次工件装夹后,数控系统能够按照预先的编程进行自动选择、更换刀具、自动对刀、自动改变主轴转速、进给量等,因此极大的减少了工件装夹、测量、机床调整的时间,对复制零件的价格具有较好的经济效果,对根据不同的分类规则,有较多种不同的类型。

2.1.1按加工工序(1)镗铣(2)车铣2.1.2按控制轴数(1)三轴加工中心(2)四轴加工中心(3)五轴加工中心2.1.3以主轴与工作台的相对位置分类(1)卧式加工中心:是指主轴轴线与工作台平行设置的加工中心,主要适用于加工箱体类零件。

(2)立式加工中心:是指主轴轴线与工作台垂直设置的加工中心,主要适用于加工板类、盘类、模具及小型壳体类复杂零件。

(3)万能加工中心:是指通过加工主轴轴线与工作台回转轴线的角度可控制联动变化,完成复杂空间曲面加工的加工中心。

适用于具有复杂空间曲面的叶轮转子、模具、刃具等工件的加工。

2.2加工中心的技术特点加工中心是典型的集高新技术于一体的机械加工设备,它的发展代表了一个国家制造业的水平,在国内外都受到高度重视。

与普通数控机床相比,它具有以下几个突出特点:(1)、全封闭防护所有的加工中心都有防护门,加工时,将防护门关上,能有效防止人身伤害事故。

(2)、工序集中,加工连续进行加工中心通常具有多个进给轴(三轴以上),甚至多个主轴,联动的轴数也较多,如三轴联动、五轴联动、七轴联动等,因此能够自动完成多个平面和多个角度位置的加工,实现复杂零件的高精度加工。

内燃机与配件———————————————————————作者简介:柏广才(1971-),男,江苏淮安人,大专,普斐特油气工程(江苏)股份有限公司副总经理,主要从事石油机械产品加工工艺和工程技术的研发。

0引言传统钻削过程受钻削空间的限制,导致排屑和冷却困难,是钻削轴向力较大,同时过大的轴向力在钻头钻穿工件时使工件变形增大,造成钻削过程的飞边和毛刺;而切屑在顺着排屑槽排出时会与已加工表面划擦,造成钻削温度较高和孔表面质量变差[1]。

同时普通钻削过程,特别是小孔钻削过程,钻头的刚度较差,若工件表面不平经常出现钻头偏置,导致孔的位置精度较低。

针对传统钻削中存在的上述问题,学者通过研究提出了超声辅助钻削技术,即在传统钻削的过程中施加一个高频的振动,辅助钻削过程。

超声振动的引入是原有的钻削运动过程中引入另一个运动,形成新的刀具运动轨迹和形成新的切削动力学过程,通过合理的匹配振动的频率和振幅,优化传统的钻削过程。

高频振动的引入使钻削过程中刀具不断的与工件接触和分离,使原来的连续钻削过程转变为断续切削过程,促使切屑断裂和冷却液进入,降低切削刃的温度,减小磨损;同时高频振动不断的摩擦孔壁,降低孔的表面粗糙度,提升孔的加工质量。

1超声钻削技术分类与特点超声辅助钻削技术按不同振动的来源、形式和作用位置的不同可以划分成不同的类别。

①超声辅助钻削中依据振动来源的不同可分为自激振动和受迫振动辅助钻削。

自激振动中的振动来源于系统自身,如机床收到敲击后引起的自身的振动,通过将振动传递到工件,迫使工件振动,自激振动受系统阻尼的影响无法持续,同时振动的频率受系统结构的限制,无法调节,致使整个振动过程无法控制,因此一般不在实际钻削过程中使用。

强迫振动通过外部的驱动电路和结构产生有规律的振动并将振动传递到工件或者钻头,实现振动辅助加工,强迫振动的频率和振幅均有电路控制,可调节性强,因此被广泛使用。

目前采用的超声辅助钻削技术多为强迫辅助钻削。

文献综述题目我国机械制造业的发展趋势姓名小豆芽班级学号我国机械制造业的发展趋势摘要制造业是一个国家或地区经济发展的重要支柱,其发展水平标志着该国家或地区的经济实力、科技水平、生活水平和国防实力。

国际市场的竞争归根到底是各国制造生产能力的竞争。

中国的制造业在国际中的起步都很晚,和国外的发达国家还有一段差距,随着我国改革开放的进程,也在逐渐的缩小差距。

本文综合了这几年的国内外的机械制造业的发展,并现了我国现代的机械制造业的一些发展趋势,关键词:计算机集成制造系统;敏捷制造;虚拟制造;精益生产;绿色制造。

一:国内外机械制造业的现状当今世界,工业发达国家对机床工业高度重视,竞相发展机电一体化、高质量、高精、高效、自动化先进机床,以加速工业和国民经济的发展。

长期以来,欧、美、亚在国际市场上相互展开激烈竞争,已形成一条无形战线,特别是随微电子、计算机技术的进步,数控机床在1952年最先由美国研制出来的,80年代以後加速发展,各方用户提出更多需求,早已成为四大国际机床展上各国机床制造商竞相展示先进技术、争夺用户、扩大市场的焦点。

数控机床出现至今的60年,随科技、特别是微电子、计算机技术的进步而不断发展。

美、德、日三国是当今世上在数控机床科研、设计、制造和使用上,技术最先进、经验最多的国家。

在制造业自动化发展方面, 发达国家机械制造技术已经达到相当水平, 实现了机械制造系统自动化。

产品设计普遍采用计算机辅助设计(CAD) 、计算机辅助产品工程(CAE) 和计算机仿真等手段, 企业管理采用了科学的规范化的管理方法和手段, 在加工技术方面也已实现了底层的自动化, 包括广泛地采用加工中心(或数控技术) 、自动引导小车(AGV) 等。

在这个基础上再提高制造系统的自动化水平, 对于改善企业的TQCS ( T —尽量缩短产品的交货时间或提早新产品上市时间、Q —提高产品质量、C —降低产品成本、S —提高服务水平) 已无明显的作用。

特种加工第一节特种加工综述一、特种加工产生背景随着工业生产及科学技术的发展,工业产品向高精度、高速度、高温、高压等方向发展,使用的材料越来越难于加工,零件形状更加复杂,零件尺寸精度要求愈来愈高,粗糙度值要求愈来愈小。

因此,仅仅依靠传统的切削加工方法,就很难满足要求。

为了解决各种难加工材料的加工问题,如对硬质合金、钛合金、不锈钢的加工;为了解决特殊、复杂表面和精密细小零件的加工,如汽轮机叶片、立体成型表面的锻模、细小孔的喷丝头等的加工;为了解决对表面质量、精度等有特殊要求的零件加工问题,特种加工新工艺逐步发展起来。

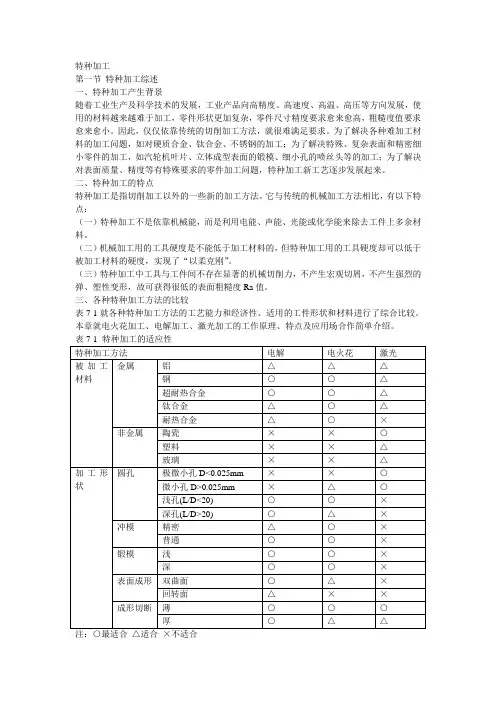

二、特种加工的特点特种加工是指切削加工以外的一些新的加工方法。

它与传统的机械加工方法相比,有以下特点:(一)特种加工不是依靠机械能,而是利用电能、声能、光能或化学能来除去工件上多余材料。

(二)机械加工用的工具硬度是不能低于加工材料的,但特种加工用的工具硬度却可以低于被加工材料的硬度,实现了“以柔克刚”。

(三)特种加工中工具与工件间不存在显著的机械切削力,不产生宏观切屑,不产生强烈的弹、塑性变形,故可获得很低的表面粗糙度Ra值。

三、各种特种加工方法的比较表7-1就各种特种加工方法的工艺能力和经济性、适用的工件形状和材料进行了综合比较。

本章就电火花加工、电解加工、激光加工的工作原理、特点及应用场合作简单介绍。

注:○最适合△适合×不适合第二节电火花加工一、电火花加工的基本原理电火花加工是基于在工具与工件之间形成脉冲火花放电时产生的电腐蚀来除去多余金属,以达到加工目的。

图7-1为电火花加工装置原理图,脉冲发生器1的两极分别接在工具电极2与工件3上,当两极在工作液4中靠近时,极间电压击穿间隙而产生火花放电,在放电通道中瞬时产生大量的热,达到很高的温度(10000℃),使表面局部金属熔化甚至气化而被蚀除,形成一个微小的凹坑。

多次放电的结果,电极和工件的表面由无数极小凹坑所组成,如图7-2所示。

液体动静压电主轴关键技术综述一、本文概述本文旨在对液体动静压电主轴的关键技术进行全面的综述。

液体动静压电主轴,作为一种高精度、高稳定性的主轴系统,广泛应用于数控机床、精密加工设备以及超精密制造领域。

本文将从液体动静压电主轴的基本原理、关键技术、应用领域以及发展趋势等方面进行深入探讨,以期为读者提供全面而深入的理解。

本文将介绍液体动静压电主轴的基本原理,包括其结构特点、工作原理以及与传统主轴的区别。

将重点分析液体动静压电主轴的关键技术,如液体动静压技术、电主轴驱动技术、高精度轴承技术等,并对这些技术的现状和发展趋势进行详细阐述。

本文还将对液体动静压电主轴在各个领域的应用进行概述,以展示其在现代制造业中的重要地位。

本文将展望液体动静压电主轴的未来发展趋势,探讨其在新材料、新工艺以及智能制造等领域的潜在应用,以期为我国制造业的转型升级提供有益的参考。

通过本文的综述,读者可以对液体动静压电主轴的关键技术有更加清晰的认识,为相关研究和应用提供有益的借鉴。

二、液体动静压电主轴的基本原理液体动静压电主轴是一种集成了液体动静压技术和电主轴技术的高精度、高刚度、高转速主轴装置。

其基本原理主要包括液体动静压原理和电主轴原理两部分。

液体动静压原理是基于帕斯卡定律和流体力学原理,通过特定的供油系统和油腔设计,使主轴在高速旋转时,主轴与轴承之间形成一层均匀、稳定的油膜,从而实现主轴的液体动压支撑。

这种支撑方式不仅可以显著降低主轴与轴承之间的摩擦,提高主轴的旋转精度和稳定性,还能有效吸收振动和冲击,延长主轴的使用寿命。

电主轴原理则是通过内置电机直接驱动主轴旋转,省去了传统的传动机构,从而实现了主轴的高速化、高精度化和高刚度化。

电主轴具有结构紧凑、重量轻、动态响应快等优点,能够满足现代高精度加工设备对主轴的高性能要求。

在液体动静压电主轴中,液体动静压技术和电主轴技术相互融合,形成了独特的工作原理。

一方面,液体动静压技术为电主轴提供了稳定、可靠的支撑,保证了电主轴的高速旋转精度和稳定性;另一方面,电主轴的高速旋转又促进了油膜的均匀分布和稳定形成,进一步提高了液体动静压技术的效果。

自由曲面超精密加工技术疑难点自由曲面是指非对称性、不规则、不适合用统一的光学方程式来描述的光学曲面。

自由曲面光学元件在光电产品及光通讯产品中的应用日益广泛。

采用多轴超精密金刚石机床加工自由曲面,可达到亚微米级形状精度和纳米级表面粗糙的高精度水平。

文章介绍了自由曲面的超精密加工技术及其在光电产品领域的应用,并开发适合几种典型自由曲面超精密加工的刀具轨迹自动生成软件。

数码相机、传真机、扫描仪、激光雕刻机、光电显示器、光纤通讯等光电产品和光通讯产品已形成了一个数以万亿计的全球市场。

自由曲面光学元件已成为用于光电及通讯产品的关键零部件。

本文主要讨论V形槽列阵、微镜列阵和f-theta透镜等几种具有代表性的自由曲面。

微透镜阵列是指在一个平面基体上制作成一系列微透镜阵列,主要用于做显示设备的背光组模。

f-theta透镜主要用于扫描系统进行读取和打印。

对于一般的光学透镜,当一束激光射向处于透镜焦点的反射镜时,光线通过反射镜反射和透镜折射后汇聚于透镜的像面上,其理想像高y=f·tanθ(其中:y为像高,θ为入射角,f为透镜焦距),即像高y与入射角θ的正切值成正比。

这种透镜用于激光扫描系统时,由于理想像高与扫描角θ之间不成线性关系,因此以等角速度偏转的入射光束在焦平面上的扫描速度并不是常数。

为了实现等速扫描,应使聚焦透镜产生一定的负畸变,使它的实际像高比几何光学确定的理想像高小并与扫描角θ成线性关系,为此必须用两个或两个以上的镜片组成的镜片组来取代单个镜片。

所谓f-theta镜,就是经过严格的设计,使像高与扫描角满足关系式y=f·θ的镜头,因此f-theta镜又称线性镜头。

自由曲面超精密加工技术自由曲面光学元件的设计和制造与传统光学元件有很大的差别。

传统的球面和非球面光学透镜有回转对称轴,用传统的2轴超精密车床就可以加工。

传统的加工设备和加工技术很难满足高精度光电产品中复杂自由曲面的加工要求。

我国金属材料热处理发展现状综述摘要:本文主要阐述了我国热处理目前的问题及发展状况,重加工轻处理,较多依靠国外进口,人才缺失等现象进行了分析,并有针对性的对存在的问题进行了的剖析,提出一些建议。

关键词:热处理;发展现状;存在问题;建议热处理是将固态金属或合金采用适当的方式进行加热、保温、冷却,通过改变工件内部的显微组织,或表面的化学成分,赋予或改善工件的性能,获得所需要的组织结构与性能。

从某种程度上说,热处理决定材料的内部组织,材料的性能则是内部组织的外显。

热处理是机械制造过程中的一种特殊工艺过程,它在提高零件的使用性能,充分发挥钢材的潜力等方面,发挥着重要作用。

1我国金属热处理发展现状1.1我国热处理存在的问题就当前而言,金属材料热处理工艺本身不断发展,但相对应发达国家还有很大差距,导致能耗过大,不利于我国工业制造的可持续发展[1]。

目前,我国热处理设备用炉的现状是:连续式炉太少,周期式炉较多,能源消耗大,工作效率低;气氛妒少,空气炉多,处理过程中工件脱碳氧化严重,质量得不到保证,自动化程度也相当低,受人为因素的影响较大,质量不稳定,盐浴炉所占比例太大,劳动条件状况不理想,污染严重;同时,超过一半的炉龄在30年以上,技术水平落后,且年久失修,热效率低、散热严重、达不到保温水平,修理维护成本高,急需提升改善。

改革开放以来,我国先后从美国、德国、日本、瑞士、奥地利等国引进了包括密封箱式多用炉、空热处理炉、感应加热设备等在内的大量热处理设备。

尽管如此,我国的热处理总体水平很低,相对一些先进的工业国家和日新月异的工业建设要求,仍有相当大的差距。

1.2近年来我国热处理的进步可喜的是,“十三五”期间,国家提出了淘汰落后产能和加强环境保护的方针政策,在中央的大力提倡和强力治理下,经过一系列产业调整措施的实施,我国热处理产业得到重大调整,淘汰了一些陈旧落后的装备,对生产效率低下、热处理效果差、报废率高、环境问题严重的作坊式的热处理加工厂进行整改甚至关停,使我国热处理行业总体技术装备水平明显提升,提高了产业集中度。

超高速磨床的发展与展望摘要:随着超高速磨削研究的不断的深入与工业实用化,超高速磨床已经成为各国先进制造技术发展的重点。

本文综述了国内外超高速磨床的发展现状,简述了超高速磨床目前的发展趋势。

关键词:磨削磨床超高速中图分类号:tg582 文献标识码:a 文章编号:1674-098x (2012)08(c)-0033-011 超高速磨削超高速磨削通常是指速度为普通磨削速度5倍以上(即vs≥150m/s)的高速磨削,是由德国萨洛蒙carl salomon于l931年提出的,其英文名称为super-high speed grinding或ultra-high speed grinding。

超高速磨削主要有以下特点:(1)磨削效率高,磨削速度的提高使得进给速度也相应的提高,从而使磨削效率显著提高。

(2)加工质量高,超高速磨削比普通磨削的加工精度高、磨削表面粗糙度低、加工表面完整性好。

(3)材料消耗低,它能延长砂轮使用寿命、减少冷却液消耗。

(4)扩展磨削工艺的应用范围,对硬脆材料、高塑性和难磨材料获得良好的磨削效果。

这些特点使得超高速磨削成为了磨削加工中发展的重中之重。

[1]2 国内超高速磨床的发展我国的超高速磨削研究起步较晚,1995年,汉江机床厂使用陶瓷cbn砂轮,进行了200m/s的超高速磨削试验。

2003年,东北大学首先研制成功了我国第一台圆周速度200m/s、额定功率55kw、最高砂轮线速度达250m/s的超高速试验磨床。

从2002年开始,湖南大学开始针对一台250m/s超高速磨床主轴系统进行高速超高速研究,并在国内首次进行了磁浮轴承设计,在2009年开发出适用于航天航空、国防军工等行业中的特定材料零件的加工的mkg1320超高速数控外圆磨床,该设备采用直径为500mm砂轮,线速度达到150m/s,通过集成超高速磨削关键技术和创新开发超高速砂轮恒压预紧补偿技术、高阻尼无腔铸石床身设计、高刚性圆柱内节流液体静压直线导轨技术等多项先进技术,可以解决工程陶瓷、微晶玻璃、硬质合金、人造宝石晶体等超硬材料、钛合金、不锈钢、镍基铁氧体材料等耐热合金材料以及复合涂层材料等难加工材料轴类零件的精密加工问题。

顶式砝码加压式四轴球体研磨机的发展现状及分析摘要该文章首先分析了现有研磨技术的优点以及各种技术的不足之处,针对四轴球体研磨机尚未完成的顶式立轴砝码加压式这一问题进行了一系列的分析和设计。

该篇文章中根据四轴球体研磨机的工作原理,对球体和四个磨具所在位置、运动速度、运动形态、球体研磨成型原理进行了理论分析,为该机械设计时的主要技术参数的确定提供了理论依据,并且提出了实现球体均等研磨的充分必要条件。

此外还从四轴球体研磨机顶式砝码加压式球体研磨的力学模型入手,运用高点切削作用机制和误差均匀化效应,阐述了球体圆度误差趋小化研磨机理,从而确定了球体研磨的工艺路线。

最后,运用Pro/E5.0三维制图软件对顶式砝码加压式四轴球体研磨机的全部零件进行实体建模并进行装配和运动仿真,从而使设计得到进一步完善,确认球体研磨机的可行性,使这一路论进一步得到完善。

关键词:研磨技术;球体研磨;四轴球体研磨机AbstractThe article first analyzes the advantages of the existing grinding technology and technical shortcomings, for Four shafts ball-lapping machine has not been completed ball top-style pressure-type vertical weight issue a series of analysis and design. The article in the ball under the four-axis milling machine works on the sphere and the four grinding location, velocity, movement patterns, ball grinding forming principle of the theoretical analysis, the mechanical design to determine the main technical parameters provides a theoretical basis, and proposed to achieve equal ground ball necessary and sufficient condition .In addition, from a four-axis grinding machine-top ball pressure-type ball mill weight of the mechanical model, the use of high cutting mechanism and error homogenization effect, set the ball roundness error of abrasive and tends to determine the sphere grinding process route. Finally, the use ofthree-dimensional mapping software Pro/E5.0 weight-top ball pressure-type four-axis grinding machines for solid modeling and all the parts for assembly and motion simulation, so the design has been further improved, sure ball grinding machinefeasibility, to further improve on the road.Key Words:Lapping technology; Ball-lapping; Four shafts ball-lapping machine;前言本课题主要是为了能够保障曲面研磨以及高精度球体制造中能有足够的精度等级,应用于先进的机械领域,属于研究课题。

NEW VIEWPOINT64航空制造技术·2009 年第4 期大型蒙皮和整体壁板在强度、波纹度等方面均优于小蒙皮的拼接结构。

在大型飞机设计中普遍采用大型蒙皮和大型整体壁板,大型蒙皮具有尺寸大、曲率小、长宽比大的特点。

例如空客A380翼面蒙皮长33m、宽2.5m,厚3~28m m,大型复合材料蒙皮的使用改变了大型蒙皮和整体壁板的制造思路。

由于大型蒙皮和整体壁板的成形受设备尺寸的限制,滚弯、闸压、拉形等成形方法已经不飞机大型蒙皮和壁板制造技术现状综述韩志仁教授,博士,研究方向为钣金塑性成形及飞机先进制造技术。

能满足要求,空客、波音等大飞机制造公司主要采用喷丸成形和蠕变时效成形方法。

下面主要就这些方法的现状、特点、关键技术等进行介绍。

蒙皮拉形蒙皮拉形是一种传统的蒙皮成形方法,在飞机制造中应用广泛,特别是对于战斗机的蒙皮成形应用较广。

对于大型薄蒙皮而言,拉形方法仍然是主要成形方法之一。

美国Cyril Bath 公司宣称其拉形机的吨位可以最大到3000t,以满足大型蒙皮拉形需要。

我国于1994年由美国Cyril Bath 公司引进的vtl-1000蒙皮拉形机,主要用于双曲度钣金件的拉伸成形,由微机进行C N C 控制,可自动加工零件。

加工零件最大范围为最长12m,最宽4m,最厚铝10m m,不锈钢4m m,钛合金3m m。

最大成形吨位1000t。

随着飞机设计理念的改变和技术的发展,飞机大量采用整体蒙皮壁板,并开始使用复合材料蒙皮和壁板,可采用拉形的蒙皮类零件逐年减少。

另外,蒙皮拉形零件常常会出现滑移线、粗晶、纵向鼓包等缺陷,其成形工艺还需要做进一步研究。

喷丸成形喷丸成形由美国L o c k h e e d 航空公司的工程师Jim Boerger 在20世纪40年代首先提出[1-2]。

已成功应用于军用飞机及A310-A340、波音707-777、M D11、M D80、 M D90、M D95、D C10、A T R72等民用飞机的整体壁板零件制造中。

精密磨削技术在零部件加工中的应用摘要:本文介绍了精密磨削技术在零部件加工中的应用。

精密磨削技术以其高精度、高效率和优质表面等特点,在零部件加工中起到关键作用。

通过控制磨削参数和选择合适的砂轮,精密磨削技术可以实现对零部件表面的精加工、孔加工和轴承加工等需求。

它不仅能提高加工精度和表面质量,还能增加零部件的使用寿命和可靠性。

关键词:精密磨削技术;零部件加工;表面精加工;孔加工;轴承加工随着科技的不断发展和工业制造水平的提高,对零部件的加工精度和质量要求越来越高。

而精密磨削技术作为一种重要的加工方法,在零部件加工中得到了广泛应用[1]。

精密磨削技术以其高精度、高效率、高表面质量和适用性强等优点,成为提高零部件加工精度和质量的重要手段[2]。

本文将详细介绍精密磨削技术在零部件加工中的应用情况,并展望其未来的发展前景。

一、精密磨削技术概述精密磨削技术是一种通过旋转砂轮与工件之间的相对运动,利用砂轮颗粒对工件进行切削和磨削的方法[3]。

它具有以下特点:①加工精度高,可以达到亚微米级别[4];②表面质量好,可实现镜面光洁度;③适用性强,可以加工各种材料和形状的工件[5]。

根据加工方式和磨削对象的不同,精密磨削技术可以分为平面磨削、外圆磨削、内圆磨削、曲面磨削等多个类别。

二、精密磨削技术在零部件加工中的应用(一)表面精加工精密磨削技术在零部件表面精加工中起到关键作用。

通过控制磨削参数和使用合适的砂轮,可以实现对零部件表面的光洁度和精度要求。

具体应用包括:1. 模具加工:模具是工业生产中常用的工具,在其制造过程中,需要保证模具表面的质量和精度。

采用精密磨削技术可以提高模具的表面质量和加工精度,减少后续的手工修整工序。

2. 铣削后的零部件加工:在零部件铣削后,常常需要进行表面的精加工。

通过精密磨削技术,可以去除铣削过程中产生的毛刺、颗粒和不平整,并获得更好的表面质量。

(二)孔加工精密磨削技术在零部件孔加工中发挥着重要作用。

超精密加工现状综述

摘要:超精密加工是获得高形状精度、表面精度和表面完整性的必要手段。

精密光学、机械、电子系统中所用的先进陶瓷或光学玻璃元件通常需要非常高的形状精度和表面精度及较小的加工变质层。

掌握超精密加工过程中材料去除规律和损伤层特性对提高加工的稳定性与经济性十分重要。

对超精密加工中的超精密切削、超精密磨削和超精密研磨抛光技术进行综述,重点介绍各种典型加工方法及其材料去除机理。

从加工精度和加工效率角度对上述几类超精密加工方法进行比较,介绍以实现高效精密加工为目的的半固着磨粒加工技术。

对超精密加工的发展趋势进行预测

前言

超精密加工技术是现代高技术战争的重要支撑技术,是现代高科技产业和科学技术的发展基础,是现代制造科学的发展方向。

以超精密加工技术为支撑的高性能武器,对第一次海湾战争(1992年)、科索沃战争(1996年)、阿富汗战争(1999年)及第二次海湾战争(2003年)的进程及结果发挥了决定性的作用。

以超精密加工技术为支撑的三代半导体器件,为电子、信息产业的发展奠定了基础。

现代科学技术的发展以试验为基础,所需试验仪器和设备几乎无一不需要超精密加工技术的支撑。

由宏观制造进入微观制造是未来制造业发展趋势之一,当前超精密加工已进入纳米尺度,纳米制造是超精密加工前沿的课题。

世界发达国家均予以高度重视。

近启动的研究计划包括,2001年美国的NNI(National nanotechnology initiative)计划、英国的多学科纳米研究合作计划IRC(Interdisciplinary research collaboration in nanote- chnology),2002年日本的纳米技术支撑计划。

目前的超精密加工,以不改变工件材料物理特性为前提,以获得极限的形状精度、尺寸精度、表面粗糙度、表面完整性(无或极少的表面损伤,包括微裂纹等缺陷、残余应力、组织变化)为目标。

超精密加工的研究内容,即影响超精密加工精度的各种因素包括:超精密加工机理、被加工材料、超精密加工设备、超精密加工工具、超精密加工夹具、超精密加工的检测与误差补偿、超精密加工环境(包括恒温、隔振、洁净控制等)和超精密加工工艺等。

一直以来,国内外学者围绕这些内容展开了系统的研究。

1983年在国际生产工程年会上,TANIGUCHI对当时的超精密加工状况进行了描述,并对超精密加工的发展趋势进行了预测。

此后的20余年内,超精密加工技术蓬勃发展。

1.超精密加工的发展

超精密加工的发展经历了如下三个阶段。

(1) 20世纪50年代至80年代为技术开创期。

20世纪50年代末,出于航天、国防等尖端技术发展的需要,美国率先发展了超精密加工技术,开发了金刚石

刀具超精密切削——单点金刚石切削(Single point diamond turning,SPDT)技术,又称为“微英寸技术”,用于加工激光核聚变反射镜、战术导弹及载人飞船用球面、非球面大型零件等。

从 1966年起,美国的UnionCarbide公司、荷兰Philips公司和美国Lawrence Livermore Laboratories陆续推出各自的超精密金刚石车床,但其应用限于少数大公司与研究单位的试验研究,并以国防用途或科学研究用途的产品加工为主。

这一时期,金刚石车床主要用于铜、铝等软金属的加工,也可以加工形状较复杂的工件,但只限于轴对称形状的工件例如非球面镜等。

(2)20世纪80年代至90年代为民间工业应用初期。

在20世纪80年代,美国政府推动数家民间公司如Moore Special Tool和Pneumo Precision公司开始超精密加工设备的商品化,而日本数家公司如Toshiba和Hitachi与欧洲的Cranfield大学等也陆续推出产品,这些设备开始面向一般民间工业光学组件商品的制造。

但此时的超精密加工设备依然高贵而稀少,主要以专用机的形式订作。

在这一时期,除了加工软质金属的金刚石车床外,可加工硬质金属和硬脆性材料的超精密金刚石磨削也被开发出来。

该技术特点是使用高刚性机构,以极小切深对脆性材料进行延性研磨,可使硬质金属和脆性材料获得纳米级表面粗糙度。

当然,其加工效率和机构的复杂性无法和金刚石车床相比。

20世纪80年代后期,美国通过能源部“激光核聚变项目”和陆、海、空三军“先进制造技术开发计划”对超精密金刚石切削机床的开发研究,投入了巨额资金和大量人力,实现了大型零件的微英寸超精密加工。

美国LLL国家实验室研制出的大型光学金刚石车床(Large optics diamondturningmachine,LODTM)成为超精密加工史上的经典之作。

这是一台大加工直径为1.625m的立式车床,定位精度可达28nm,借助在线误差补偿能力,可实现长度超过1m、而直线度误差只有±25nm的加工。

(3)20世纪90年代至今为民间工业应用成熟期。

从1990年起,由于汽车、能源、医疗器材、信息、光电和通信等产业的蓬勃发展,超精密加工机的需求急剧增加,在工业界的应用包括非球面光学镜片、Fresnel镜片、超精密模具、磁盘驱动器磁头、磁盘基板加工、半导体晶片切割等。

在这一时期,超精密加工设备的相关技术,例如控制器、激光干涉仪、空气轴承精密主轴、空气轴承导轨、油压轴承导轨、摩擦驱动进给轴也逐渐成熟,超精密加工设备变为工业界常见的生产机器设备,许多公司,甚至是小公司也纷纷推出量产型设备。

此外,设备精度也逐渐接近纳米级水平,加工行程变得更大,加工应用也逐渐增广,除了金刚石车床和超精密研磨外,超精密五轴铣削和飞切技术也被开发出来,并且可以加工非轴对称非球面的光学镜片。

目前世界上的超精密加工强国以欧美和日本为先,但两者的研究重点并不一样。

欧美出于对能源或空间开发的重视,特别是美国,几十年来不断投入巨额经

费,对大型紫外线、X射线探测望远镜的大口径反射镜的加工进行研究。

如美国太空署(NASA)推动的太空开发计划,以制作1m以上反射镜为目标,目的是探测X射线等短波(0.1~30nm)。

由于X射线能量密度高,必须使反射镜表面粗糙度达到埃级来提高反射率。

目前此类反射镜的材料为质量轻且热传导性良好的碳化硅,但碳化硅硬度很高,须使用超精密研磨加工等方法。

日本对超精密加工技术的研究相对美、英来说起步较晚,却是当今世界上超精密加工技术发展快的国家。

日本超精密加工的应用对象大部分是民用产品,包括办公自动化设备、视像设备、精密测量仪器、医疗器械和人造器官等。

日本在声、光、图像、办公设备中的小型、超小型电子和光学零件的超精密加工技术方面,具有优势,甚至超过了美国。

日本超精密加工初从铝、铜轮毂的金刚石切削开始,而后集中于计算机硬盘磁片的大批量生产,随后是用于激光打印机等设备的多面镜的快速金刚石切削,之后是非球面透镜等光学元件的超精密切削。

1982年上市的EastmanKodak数码相机使用的一枚非球面透镜引起了日本产业界的广泛关注,因为1枚非球面透镜至少可替代3枚球面透镜,光学成像系统因而小型化、轻质化,可广泛应用于照相机、录像机、工业电视、机器人视觉、CD、VCD、DVD、投影仪等光电产品。

因而,非球面透镜的精密成形加工成为日本光学产业界的研究热点。

尽管随时代的变化,超精密加工技术不断更新,加工精度不断提高,各国之间的研究侧重点有所不同,但促进超精密加工发展的因素在本质上是相同的。

这些因素可归结如下

(1)对产品高质量的追求。

为使磁片存储密度更高或镜片光学性能更好,就必须获得粗糙度更低的表面。

为使电子元件的功能正常发挥,就要求加工后的表面不能残留加工变质层。

按美国微电子技术协会(SIA)提出的技术要求,下一代计算机硬盘的磁头要求表面粗糙度Ra≤0.2nm,磁盘要求表面划痕深度h≤1nm,表面粗糙度Ra≤0.1nm。

1983年TANIGUCHI对各时期的加工精度进行了总结并对其发展趋势进行了预测,以此为基础,BYRNE等描绘了20世纪40年代后加工精度的发展。

显示了2003年时各种加工方法可获得的加工精度。

其中微细加工可实现特征尺寸为1µm、表面粗糙度趋于5nm的加工

(2)对产品小型化的追求。

伴随着加工精度提高的是工程零部件尺寸的减小。

图3描述了各时期汽车上ABS系统的质量变化。

从1989~2001年,从6.2kg降低到1.8kg。

电子电路高集成化要求降低硅晶片表面粗糙度、提高电路曝光用镜片的精度、半导体制造设备的运动精度。

零部件的小型化意味着表面积与体积的比值不断增加,工件的表面质量及其完整性越来越重要。

(3对产品高可靠性的追求,对轴承等一边承受载荷一边做相对运动的零件,降低表面粗糙度可改善零件的耐磨损性,提高其工作稳定性、延长使用寿命。

目前,高速高精密轴承中使用的Si3N4陶瓷球的表面粗糙度要求达到数纳米。

加工。