焊接人都应该看一下难得一见的中国焊接发展史

- 格式:doc

- 大小:34.50 KB

- 文档页数:13

中国焊接材料发展历程解放初期,国产的电焊条采用手工制作,只能用来进行修补工作,工业上使用的焊条基本全部从美国、英国、德国和荷兰等国家进口。

中国于上世纪50年代开始进行螺旋机的研制使用,结束了中国手工制作电焊条的历史。

1962年国内电焊条产量为3.1万吨,随着国民经济的发展,焊条产量逐渐增加,1965年研究采用还原钛铁矿来代替金红石和钛白粉等高价位原材料。

20世纪80年代后开始全国推广,降低了电焊条的生产成本。

1996年中国粗钢产量突破1亿吨,电焊条的产量达到近60万吨。

最近20多年来,中国的经济建设得到了突飞猛进的发展,电焊条产量高峰时突破了200万吨。

实心焊丝是在20世纪80年代发展起来的产品,经过10余年的努力,逐渐地解决了焊丝生产中遇到的主要问题,在90年代末转入批量化生产。

80年代末90年代初进口的镀铜生产设备基本被淘汰,取而代之的为国产设备。

由于实心焊丝具有焊接效率高、质量好、烟尘低等优点,从一问世便受到青睐,发展非常迅速,目前生产企业大约200余家,集中产地为江苏、天津、山东、河北等地。

埋弧焊材包括焊丝和焊剂两类产品。

埋弧焊工艺是一种传统的高效优质焊接方法,所占市场份额比较稳定。

生产实心焊丝的企业大部分都能生产埋弧焊丝,目前其生产企业数量大约100家。

埋弧焊焊剂的产量近几年和埋弧焊丝一样呈上升趋势,其中烧结焊剂产量提高较快。

埋弧焊剂主要产地在河南和湖南,湖南的生产企业数量虽多,但大多数企业产量为几千吨,相对来说,河南省的企业生产规模较大。

20世纪60年代国内开始研制药芯焊丝,限于当时参与单位和技术人员较少,技术条件落后,钢带和适用于药芯的粉料缺乏,国际交流欠缺,致使研发工作在几年内没有进展。

到20世纪80年代,造船业为了提高生产效率,开始使用药芯焊丝,主要从日本、美国以及后来的韩国进口。

20世纪80年代末由原机械部出资,委托北京电焊条厂从英国引进1条生产线及2个焊丝配方,宣告中国药芯焊丝进入正式生产阶段。

中国焊接技术-回复中国焊接技术的历史悠久,可以追溯到古代的铜器焊接。

随着时代的发展,焊接技术在工业领域的应用越来越广泛。

中国焊接技术经过多年的发展,在不同领域积累了丰富的经验,并取得了许多突破。

本文将一步一步介绍中国焊接技术的发展历程、主要技术和应用领域。

第一部分:焊接技术的发展历程古代焊接技术主要以铜器焊接为主,可以追溯到商朝和西周时期。

这些焊接技术主要使用锡、银等金属材料进行连接。

古代人们通过试验和总结不断改进焊接方法,逐渐提高焊接质量和效率。

在近代,焊接技术得到了更大的发展。

20世纪初,中国开始引进欧美国家的焊接技术,并建立了自己的焊接实验室和研究机构。

焊接技术被广泛应用于军工、汽车、航空航天、石油化工等领域。

第二部分:中国焊接技术的主要技术1. 电弧焊接:电弧焊接是中国焊接技术的重要组成部分。

它通过电弧的热量使金属熔化,并使用焊丝进行连接。

中国在电弧焊接技术上取得了许多突破,如气体保护焊、手工电弧焊、自动焊接等。

2. 激光焊接:激光焊接是近年来发展起来的一种高精度焊接技术。

中国在激光焊接技术方面进行了深入研究,并取得了一系列成果。

激光焊接技术在汽车制造、电子设备等领域得到了广泛应用。

3. 氩弧焊接:氩弧焊接是一种常用的无氧焊接方法。

它利用氩气的保护作用,使焊接区域不受氧气的影响。

中国在氩弧焊接技术方面具有丰富的经验,并在核电站、航天航空等领域广泛应用。

第三部分:中国焊接技术的应用领域1. 军工:焊接是军工制造中不可或缺的技术之一。

中国在军事领域的焊接技术上投入了大量资源,并取得了一系列重要突破。

焊接技术在军舰、坦克、导弹等军事设备的制造中起到了重要作用。

2. 汽车制造:焊接技术在汽车制造中占据很大的比重。

中国的汽车制造业发展迅速,对高质量的焊接需求量也在增加。

中国在汽车焊接技术方面具有丰富的经验,为汽车制造商提供了可靠的技术支持。

3. 航空航天:航空航天领域对焊接技术的要求非常高。

中国在航空航天焊接技术方面进行了大量研究,并取得了突破。

焊接技术的发展历史,回顾世界焊接技术发展200年历程变化焊接是通过加热、加压,或两者并用,使两工件产生原子间结合的加工工艺和联接方式。

焊接应用广泛,既可用于金属,也可用于非金属。

焊接技术的发展历史公元前3000多年埃及出现了锻焊技术。

公元前2000多年中国的殷朝采用铸焊制造兵器。

公元前200年前,中国已经掌握了青铜的钎焊及铁器的锻焊工艺。

1801年:英国H.Davy发现电弧。

1836年:Edmund Davy 发现乙炔气。

1856年:英格兰物理学家James Joule 发现了电阻焊原理。

1959年:Deville和Debray发明氢氧气焊。

1881年:法国人 De Meritens 发明了最早期的碳弧焊机。

1881年:美国的R. H. Thurston 博士用了六年的时间,完成了全系列铜-锌合金钎料在强度与延伸性方面的全部实验。

1882年:英格兰人Robert A. Hadfield发明并以他的名字命名的奥氏体锰钢获得了专利权。

1885年:美国人Elihu Thompson 获得电阻焊机的专利权。

1885年:俄罗斯人 Benardos Olszewski 发展了碳弧焊接技术。

1888年:俄罗斯人H.г.Cлавянов 发明金属极电弧焊。

1889—1890年:美国人C. L. Coffin首次使用光焊丝作电极进行了电弧焊接。

1890年;美国人C. L. Coffin提出了在氧化介质中进行焊接的概念。

1890年:英国人Brown 第一次使用氧加燃气切割进行了抢劫银行的尝试。

1895年:巴伐利亚人 Konrad Roentgen 观察到了一束电子流通过真空管时产生X射线的现象。

1895年:法国人 Le Chatelier 获得了发明氧乙炔火焰的证书。

1898年:德国人Goldschmidt发明铝热焊。

1898年:德国人克莱菌.施密特发明铜电极弧焊。

1900年:英国人Strohmyer发明了薄皮涂料焊条。

中国古代焊接技术的发明

焊接技术是一种以加热,高温或者高压的方式,接合金属或其他热塑性材料的制造工艺及技术。

如聚氯乙烯,聚苯乙烯等塑性材料。

焊接方式主要分为三种:即熔焊,钎焊和压焊。

熔焊是加热欲接合之工件,使之局部熔化,形成熔池,熔池冷却凝固后便接合,必要时可加入熔填物辅助。

钎焊是采用比母材熔点低的金属材料做钎料,利用液态钎料润湿母材,填充间隙,并与母材相互扩散,实现链接焊件。

压焊是在加压条件下,使两工件在固态下实现原子间结合,又称固态焊接。

(铸剑)

考古发现和文字记载都说明我国古代,都是熔焊,钎焊和压焊的原初发明地之一。

殷墟考古发现,远在公元前1250年-公元前1192年的史称殷高宗武丁时代,已发明了属于熔焊的铸焊技术。

武丁的妃子,著名的南征北战的女英雄妇好使用的铁刃铜钺,就是利用陨铁和铜的铸焊件。

其表面铜与铁的熔合线蜿蜒曲折,接合良好。

铸焊是一种用范组合成铸型进行进行浇注的方法对金属进行铸接,铸焊,铸镶的操作。

商代四羊尊既是铸接技术制造的。

春秋时期的莲鹤方壶则是铸焊技术制造的。

曾侯乙墓出土的建鼓铜座上有许多盘龙,是分段钎焊连接起来的。

战国时期制造的刀剑,刀刃为钢,刀背为熟铁,一般是经过加热锻焊而成的。

中国古代铸剑鼻祖欧冶子(约公元前514年左右),先后铸造了龙泉,湛卢等五种宝剑,稍后干将莫邪铸剑,鲁迅先生写的故事新编《眉间尺》的故事,就是从干将莫邪铸剑衍生出来的。

锻焊或称锤锻是压焊的一种。

可见我国古代在焊接技术上处于世界领先地位。

焊接专业五十年追溯田锡唐高增福今年是中国机械工程学会焊接学会成立40周年,中国焊接协会成立15周年,同时也是我国的焊接专业创建50周年。

经过50年的风风雨雨,焊接专业高等教育经过从无到有从弱到强的艰苦历程。

北方名城哈尔滨以其独特的欧式建筑而闻名全国。

哈尔滨素有东方的莫斯科,东亚的小巴黎之美名,同时还有中国的焊接之乡之美称。

这是因为不仅中国焊接协会、中国焊接学会、焊接标准化委员会的秘书处设在哈尔滨,同时国内一流的焊接科研机构——哈尔滨焊接研究所,国内最大的焊接技术培训机构——哈尔滨焊接培训技术中心,以及焊接技术力量雄厚的前苏联援助中国的三大动力厂都建在哈尔滨。

另外我国焊接专业的发源地也正是在哈尔滨,这就是哈尔滨工业大学焊接工艺及设备专业。

回顾我国焊接专业的发展历史,把人们带到了解放初期的1952年。

1.原苏联专家帮助建设焊接专业、培养焊接师资和焊接人才解放初期,我国的工业非常落后,很多工程技术领域在国内是空白。

为了加速我国工业的建设步伐,原苏联援助我国建设156项重点工程,进口了原苏联大量的工业设备和技术。

但是加速我国工业的建设,更重要的是加快工程技术人员的培养。

为此中央指示要学习原苏联培养高等科技工作人员的经验,聘请原苏联专家到国内大学任教,帮助建设新专业,培养工程技术人才。

当时哈尔滨工业大学被国家确定为全国学习原苏联办学经验的两所重点大学之一,这样哈尔滨工业大学焊接工艺设备专业就应运而生。

在焊接师资十分短缺的情况下,为加速人才培养,1952年,哈尔滨工业大学从50年入学的研究生中挑选了6名研究生进入第一届焊接师资研究班学习,成为第一届焊接师资研究班学员。

1952年2月,聘请原苏联莫斯科包曼工业大学焊接专家普罗霍洛夫教授,来华负责焊接师资研究班学员的教学和论文指导工作。

这6名学员是(按姓氏笔划顺序)田锡唐,1950年毕业于浙江大学机械系,进入焊接师资班后研究方向为焊接结构。

陈定华,1946年毕业于前中央大学机械系,进入焊接师资班后研究方向为焊接原理。

焊接发展历史哎,说起这焊接啊,简直就是咱们工业界的一位老艺术家,手艺活儿那是杠杠的,历史悠久得能追溯到古代,那时候可能没现在这么多高科技,但智慧的光芒可是丝毫不减。

想当年,咱们的老祖宗们用火烤热了金属,再一敲一打,嘿,两块金属就“黏”一块儿了,那时候的焊接,纯靠手艺和火候,那叫一个原始,却也孕育了焊接这门技术的雏形。

后来啊,随着文明的进步,工匠们开始琢磨怎么让这活儿更精细、更牢固,于是,各种焊接方法就慢慢出现了。

到了近现代,焊接技术那叫一个突飞猛进,简直就是工业革命的得力干将。

想想那些高楼大厦、桥梁道路、汽车飞机,哪个离得开焊接的身影?它就像是一位魔术师,把一块块冷冰冰的金属变成坚不可摧的结构,守护着咱们的生活和安全。

说到焊接的方法,那可真是五花八门,什么电弧焊、气焊、激光焊,听着就让人眼花缭乱。

每种方法都有它的独门绝技,就像咱们做饭一样,有的擅长爆炒,有的擅长慢炖,各有各的风味。

而且啊,这些焊接技术还在不断升级,新材料、新工艺层出不穷,就像咱们的手机,一年一个样,越来越先进。

在工厂里,焊工师傅们可是个顶个的技术高手,他们戴着防护面罩,拿着焊枪,就像战场上的勇士一样,火花四溅中,一件件精美的作品就诞生了。

他们的眼神专注而坚定,每一次焊接都倾注了心血和汗水,那不仅仅是在焊接金属,更是在编织着一个个关于梦想和未来的故事。

当然啦,焊接也不是那么轻松的活儿,高温、辐射、烟尘,样样都是考验。

但焊工师傅们从不退缩,他们用自己的坚韧和毅力,守护着这份古老而又神圣的手艺。

每当看到那些精美的焊接作品时,我们都不禁要感叹一句:“真是行行出状元啊!”总之啊,焊接这项技术就像是一位老朋友,陪伴着我们走过了漫长的岁月。

它见证了人类文明的进步和发展,也承载着我们对美好生活的向往和追求。

在未来的日子里,相信焊接技术还会继续发扬光大,为我们创造更多的奇迹和辉煌。

焊接技术可以追溯到几千年前的青铜器时代,在人类早期工具制造中,无论是中国还是当时的埃及等文明地区,都能看到焊接技术的雏形。

古代的焊接方法主要是铸焊、钎焊和锻焊。

中国商朝(公元前1600年—公元前1046年)制造的铁刃铜钺就是铁和铜的铸焊件,其表面铜与铁的熔合线蜿蜒曲折,接合良好。

春秋战国时期(公元前770年—公元前221年)曾侯乙墓中的建鼓铜座上的盘龙是分段钎焊连接而成的,与现代软钎料成分相近。

战国时期制造的刀剑一般是加热锻焊而成的。

据明朝宋应星所著《天工开物》记载:中国古代将铜和铁一起入炉加热,经锻打制造刀、斧;用黄泥或筛细的陈久壁土撒在接口上,分段锻焊大型船锚。

在古埃及和地中海地区,公元前1000年人们就已经能够通过搭接的方法制造金盒及铁质工具。

到中世纪(约公元476年—公元1453年),早叙利亚大马士革曾用锻焊方法打造兵器。

但古代焊接技术长期停留在较原始的水平,使用的热源都是炉火,温度低、能源不集中,无法用于大截面、长焊缝工件的焊件,只能用以制作装饰品、简单的工具和武器。

近代真正意义上的焊接技术起源于1880年左右电弧焊方法的问世[6]。

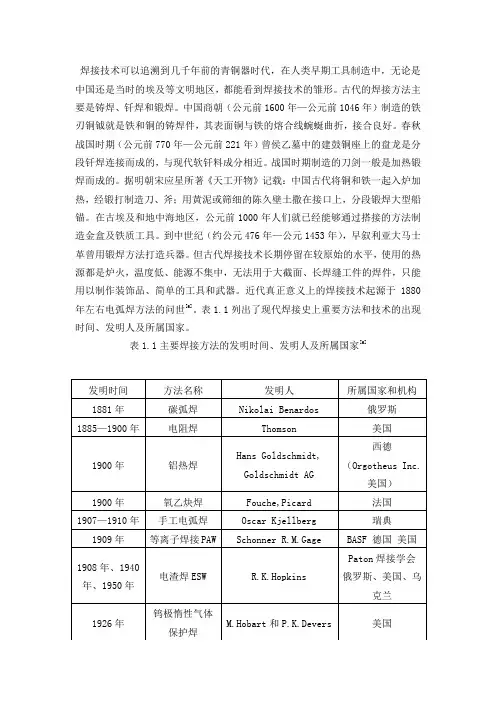

表1.1列出了现代焊接史上重要方法和技术的出现时间、发明人及所属国家。

表1.1主要焊接方法的发明时间、发明人及所属国家[6]注:表中的发明时间以焊接方法首次具有工业实现意义为起点,而非该方法的原理初次被发现。

纵观现代焊接方法和技术发展史,与其工业革命的发展息息相关,可根据方法的起源时间,将其归纳为两个重要的发展阶段。

(1)起源于19世纪70年代的第二次工业革命,这一阶段的重要标志是电力的发展和应用。

工业应用最为广泛的电弧焊、电阻焊方法正是起源于这一阶段。

虽然目前工业上使用的这两类焊接方法已有了很大进步,但不容置疑的是这一阶段奠定了焊接技术发展的第一块基石。

在1881年的巴黎“首次世界电器展”上,法国Cabot 实验室的学生,俄罗斯人Nikolai Benardos在碳极和工件引弧,填充金属棒使其熔化,首次展示了电弧焊的方法。

我国电焊机行业发展史回顾1.1 解放前中国没有电焊机制造业50年代初期上海建立了中国第1家专业电焊机制造厂,中国开始了电焊机制造业。

在而后的30年里,这支队伍先是由分布在各大行政区的8个电焊机厂支撑着,继而其发展成由二十几家电焊机生产定点厂构成。

在计划经济的约束下,各厂都是按着计划购料、计划生产、计划销售的方式经营,无忧无虑、不思进取,几十年一贯制生产着仿苏的焊机老产品。

在80年代,中国的电焊机总体水平与当时的世界先进国家水平尚有20年的发展差距。

改革开放以后,计划经济体制在电焊机行业里开始瓦解。

私营企业、中外合资企业相应建立,特别是还有一批生产电子仪器的企业转产投入到电焊机行业里。

由于建立了新的管理体制,这些新企业能够紧跟市场需求,紧跟科学技术,使电焊机老产品更新换代的速度加快,新产品、新规格不断涌现,如逆变焊机、CO2焊机、TIG焊机、MIG焊机、空气等离子切割机等,甚至焊接机器人和自动焊接生产线设备都能生产,电焊机行业出现了一个百花争艳的欣欣向荣的大好局面。

目前,我国的电焊机行业,已经能够生产的产品,有45个系列,150多个品种,1 000个以上的规格焊机产品。

我国已经拥有了一支能够满足中国工业建设和发展需求的,有数百家大小焊机生产企业的电焊机专业生产队伍。

使我国的电焊总体水平不断提高,与国外焊机的先进水平的差距大大缩小。

我国电焊机行业分布的地域特点打破了计划经济约束之后,中国的电焊机制造业的格局有了新的变化,以其分布来看,有以下3个地域特点:(1)沿海地区。

特别是“长三角”、“珠三角”和“京津唐”地区,电焊机和电焊机配件厂分布最多、密度最大、力量最强。

焊机的新产品、焊接新技术,往往在那里最先推出。

因为这些地区改革开放早,经济活跃,人们思想解放,对国外的焊接新技术、焊机新产品接受的快、引进的快,成为中国焊接技术发展的一只领头羊。

(2)原“八大重点电焊机厂”周围。

因为那里电焊机的生产技术、设计能力和技术管理人员集中。

焊接技术可以追溯到几千年前的青铜器时代,在人类早期工具制造中,无论是中国还是当时的埃及等文明地区,都能看到焊接技术的雏形。

古代的焊接方法主要是铸焊、钎焊和锻焊。

中国商朝(公元前1600年—公元前1046年)制造的铁刃铜钺就是铁和铜的铸焊件,其表面铜与铁的熔合线蜿蜒曲折,接合良好。

春秋战国时期(公元前770年—公元前221年)曾侯乙墓中的建鼓铜座上的盘龙是分段钎焊连接而成的,与现代软钎料成分相近。

战国时期制造的刀剑一般是加热锻焊而成的。

据明朝宋应星所著《天工开物》记载:中国古代将铜和铁一起入炉加热,经锻打制造刀、斧;用黄泥或筛细的陈久壁土撒在接口上,分段锻焊大型船锚。

在古埃及和地中海地区,公元前1000年人们就已经能够通过搭接的方法制造金盒及铁质工具。

到中世纪(约公元476年—公元1453年),早叙利亚大马士革曾用锻焊方法打造兵器。

但古代焊接技术长期停留在较原始的水平,使用的热源都是炉火,温度低、能源不集中,无法用于大截面、长焊缝工件的焊件,只能用以制作装饰品、简单的工具和武器。

近代真正意义上的焊接技术起源于1880年左右电弧焊方法的问世[6]。

表1.1列出了现代焊接史上重要方法和技术的出现时间、发明人及所属国家。

表1.1主要焊接方法的发明时间、发明人及所属国家[6]发明时间方法名称发明人所属国家和机构1881年碳弧焊Nikolai Benardos 俄罗斯1885—1900年电阻焊Thomson 美国1900年铝热焊Hans Goldschmidt,Goldschmidt AG西德(Orgotheus Inc.美国)1900年氧乙炔焊Fouche,Picard 法国1907—1910年手工电弧焊Oscar Kjellberg 瑞典1909年等离子焊接PAWSchonner R.M.Gage BASF 德国美国1908年、1940年、1950年电渣焊ESW R.K.HopkinsPaton焊接学会俄罗斯、美国、乌克兰1926年钨极惰性气体保护焊M.Hobart和P.K.Devers 美国发明时间方法名称发明人所属国家和机构1926年药芯焊丝FCAWStoody 美国1930年氢原子焊——1930年螺柱焊纽约海军厂美国1930年、1948年熔化极惰性气体保护焊H.M.Hobart和P.K.Devers美国1935年埋弧焊SAW Robinoff 地下铁道公司美国1941年GTAW Meredith 美国1950年喷射过渡GMAWMuller,Gibson 美国1953年活性气体保护电弧焊Lyubavskii和Novoshilov苏联1954年自保护药芯焊——1956年摩擦焊—俄罗斯1956年超声波焊——1957年CO2气体保护焊—美国、英国、俄罗斯1959年爆炸焊——1950年末真空扩散焊——1960年脉冲熔化极气体保护焊Arico 美国1961年电子束焊Stohr 法国1962年电气焊专利Arcos 比利时注:表中的发明时间以焊接方法首次具有工业实现意义为起点,而非该方法的原理初次被发现。

焊接技术的发展历程和新思路随着工业化的不断发展,焊接技术在制造业中的地位也越来越重要。

本文将从焊接技术的历史和现状出发,探讨其在未来的发展方向和新思路。

一、焊接技术的历史焊接技术可以追溯到古代,最早的焊接形式是采用加热的方法,将两个金属部件融合在一起。

而随着时间的推移和工业化的发展,人们开始使用气焊和电焊,利用火焰和电流的形式进行焊接。

20世纪30年代,随着奥氏体钢的出现,人们开始使用电弧焊接和氩弧焊接。

这些技术的出现,使得焊接过程更加高效和精确。

40年代后期,人们开始尝试使用激光进行焊接,这使得焊接工艺更加精密,并且可以焊接更薄的金属材料。

二、焊接技术的现状目前,焊接技术已经非常成熟,广泛应用于各个领域,例如航空、汽车、机械制造等。

同时,随着智能化和自动化的发展,焊接机器人也逐渐普及,让焊接过程更加安全快捷。

但是,焊接技术还存在一些问题。

例如,焊接接头的强度和耐久性仍然有待提高;焊接过程中产生的热量和气体等污染物,对环境和人体健康造成较大影响。

三、焊接技术的发展方向为了解决上述问题,我们需要在焊接技术的发展方向上寻找突破口。

首先,可以考虑在材料研发方面下功夫,寻找更好的焊接材料。

例如,新型的高强度钢材、铝合金等,这些材料有着更高的强度和韧性,能够在高温、高压下保持稳定性,同时也更为环保。

其次,可以探索新型的焊接技术。

例如,超声波焊接、磁搅拌摩擦焊接等,这些技术具有高效、低能耗等特点。

同时,这些技术能够减少材料损耗和环境污染,是未来焊接技术的一个重要发展方向。

最后,我们也可以考虑在焊接机器人方面进行研发和创新。

例如,采用人工智能、云计算等先进技术,让焊接机器人能够更智能化、更自适应,自动判断焊接路径和方法等,从而提高生产效率和品质。

四、结论总的来说,焊接技术作为一门成熟的制造技术,不断努力寻找新的突破口和发展方向,能够应对不同领域的需求和挑战。

未来,随着先进技术的不断应用,我们相信焊接技术也将取得更为卓越的发展成果。

钢结构焊接技术发展史

钢结构焊接技术发展史可以追溯到20世纪初。

以下是主要的

里程碑事件:

1. 提出焊接理论:在20世纪初,焊接理论被提出,这标志着

焊接技术的开始。

当时主要采用气焊(使用氧气和乙炔)和电焊(使用电弧)进行钢结构的连接。

2. 电弧焊的发展:20世纪20年代,电弧焊技术逐渐发展,并

成为主要的焊接方法之一。

电弧焊的发展使得焊接速度更快、连接更牢固,并且能够应用于更大尺寸的钢结构。

3. 自动化焊接技术的引入:20世纪50年代,自动化焊接技术

开始应用于钢结构焊接。

自动化焊接设备的出现提高了生产效率,并减少了人工操作的错误。

4. 管材焊接技术的发展:20世纪60年代,管材焊接技术得到

了大规模应用。

这种焊接技术可以在较长的管道中连接钢结构,被广泛应用于建筑和工程领域。

5. 高能焊接技术的应用:20世纪70年代,高能焊接技术开始

应用于钢结构焊接。

这种焊接技术包括激光焊接、电子束焊接和等离子焊接等,可以获得更高的焊接质量和效率。

6. 焊接材料的改进:随着科学技术的发展,焊接材料得到了不断改进。

高强度钢、耐腐蚀钢和焊接铝合金等新材料的出现,使得钢结构焊接技术得以应用于更为复杂的工程项目。

7. 自动化焊接设备的发展:随着计算机技术的进步,自动化焊接设备的功能得到了进一步发展。

现代化的焊接机器人可以实现复杂的焊接操作,提高了生产效率和质量。

总的来说,钢结构焊接技术发展经历了从传统的气焊和电焊到自动化焊接的演变,并不断提高焊接质量和效率。

未来,随着新材料和新技术的出现,钢结构焊接技术将会继续发展。

焊接人都应该看一下,难得一见的中国焊接发展史!前不久,一篇关于焊接界前辈潘际銮院士的文章:执子之手,与子偕老!焊接泰斗的朴素浪漫!(点击题目即可阅读)在朋友圈里火了起来。

潘老和李老的爱情故事令人感动,但是,大家有所不知的是,潘老还是中国焊接事业的开创人之一。

2007年,在第十二次全国焊接学术会议暨中国机械工程学会焊接学会成立45周年纪念大会上,潘际銮院士作题为“中国焊接事业发展历程”的报告,详细回顾了中国焊接事业从无到有、从小到大的发展历史。

报告结束时潘老动情的说:“关于中国焊接事业的发展,很多老一辈的焊接专家做出了巨大贡献,但他们始终默默无闻,许多当年的人和事,如果现在再不说出来,可能就没有机会了。

”本文结合潘院士2007年的大会报告,以及2010年《金属加工》杂志对潘院士的专访,回顾了我国焊接历史上的重大事件、重要人物,以此缅怀老一辈焊接专家,继承我国焊接事业勇于创新奋斗的传统,为我国焊接事业和学术发展、为我国成为世界焊接强国作出贡献。

—1—中国焊接学科的创建1952年,为了加速我国工业建设步伐,加快工程技术人员的培养,摆脱工业落后的局面,中央指示要学习前苏联培养高等科技工作人员的经验。

聘请前苏联专家到国内大学任教,帮助建设新专业,培养研究生。

当年,哈尔滨工业大学被国家定为重点大学,聘请了五十几位前苏联专家执教,其中,莫斯科鲍曼工学院教授恩·恩·普罗霍洛夫是焊接专家(见图1)。

他到校后就对焊接专业发展和人才培养进行了全面的规划。

因此,中国焊接学科的创建应该归功于恩·恩·普罗霍洛夫博士,可以说他是中国焊接学科的创建人。

图1 恩·恩·普罗霍洛夫博士值得一提的是,普罗霍洛夫博士是1952年苏联派往哈尔滨工业大学五十几位专家中唯一的教授、博士,其他都是副教授、副博士。

(当时在苏联要获得博士学位是很难的,首先要通过高校的学历教育获得副博士学位,然后经工作在学术上取得重大成果以后,才能申请博士学位评审。

国内焊接机器人发展史引言焊接机器人是一种能够自主执行焊接任务的机器人。

在国内,焊接机器人的发展经历了多个阶段,从最初的引进和仿制到现在的自主研发和创新。

本文将深入探讨国内焊接机器人的发展历程,从中可以看到中国焊接机器人产业的飞速发展。

二级标题1:引进与仿制时期三级标题1:引进焊接机器人技术1.在20世纪80年代,中国开始引进焊接机器人技术,并从德国等国家购买了一些成套设备。

2.引进焊接机器人技术初期,国内焊接机器人产业还处于起步阶段,技术水平较低,主要用于简单的焊接任务。

三级标题2:仿制国外产品1.为了满足国内市场需求,中国开始进行焊接机器人的仿制工作,通过对引进机器人的逆向工程,成功生产了国内自主品牌的焊接机器人。

2.仿制焊接机器人的关键技术和关键零部件制造逐渐取得突破,国内焊接机器人技术水平逐渐提升。

三级标题3:产业发展慢步稳1.国内焊接机器人产业在引进与仿制时期的发展较为缓慢,主要原因是缺乏核心技术和创新能力。

2.焊接机器人市场需求不够强烈,政府对焊接机器人产业的支持力度也较小。

二级标题2:自主研发与创新时期三级标题1:技术突破与创新1.随着国内焊接机器人产业的逐渐成熟,一些企业开始进行自主研发和技术创新。

2.国内焊接机器人技术逐渐突破了仿制的局限,开始实现真正的创新和发展。

三级标题2:提升技术水平1.国内焊接机器人企业通过不断投入研发和创新,提升了自身的技术水平。

2.在焊接机器人的控制、感知和操作等方面取得了一系列重要的技术突破。

三级标题3:市场需求增加1.随着中国制造业的快速发展,对焊接机器人市场需求的增加,推动了国内焊接机器人产业的快速发展。

2.国内焊接机器人企业开始涌现,市场竞争逐渐激烈。

三级标题4:政府支持力度加大1.政府对焊接机器人产业给予了更大的支持力度,出台了一系列扶持政策,鼓励企业加大投资研发和创新。

二级标题3:未来展望三级标题1:技术前景1.随着人工智能和机器学习等技术的快速发展,焊接机器人的智能化水平将进一步提升。

焊接人都应该看一下难得一见的中国焊接发展史焊接人都应该看一下,难得一见的中国焊接发展史!前不久,一篇关于焊接界前辈潘际銮院士的文章:执子之手,与子偕老!焊接泰斗的朴素浪漫!(点击题目即可阅读)在朋友圈里火了起来。

潘老和李老的爱情故事令人感动,但是,大家有所不知的是,潘老还是中国焊接事业的开创人之一。

2007年,在第十二次全国焊接学术会议暨中国机械工程学会焊接学会成立45周年纪念大会上,潘际銮院士作题为“中国焊接事业发展历程”的报告,详细回顾了中国焊接事业从无到有、从小到大的发展历史。

报告结束时潘老动情的说:“关于中国焊接事业的发展,很多老一辈的焊接专家做出了巨大贡献,但他们始终默默无闻,许多当年的人和事,如果现在再不说出来,可能就没有机会了。

”本文结合潘院士2007年的大会报告,以及2010年《金属加工》杂志对潘院士的专访,回顾了我国焊接历史上的重大事件、重要人物,以此缅怀老一辈焊接专家,继承我国焊接事业勇于创新奋斗的传统,为我国焊接事业和学术发展、为我国成为世界焊接强国作出贡献。

—1—中国焊接学科的创建1952年,为了加速我国工业建设步伐,加快工程技术人员的培养,摆脱工业落后的局面,中央指示要学习前苏联培养高等科技工作人员的经验。

聘请前苏联专家到国内大学任教,帮助建设新专业,培养研究生。

当年,哈尔滨工业大学被国家定为重点大学,聘请了五十几位前苏联专家执教,其中,莫斯科鲍曼工学院教授恩·恩·普罗霍洛夫是焊接专家(见图1)。

他到校后就对焊接专业发展和人才培养进行了全面的规划。

因此,中国焊接学科的创建应该归功于恩·恩·普罗霍洛夫博士,可以说他是中国焊接学科的创建人。

图1 恩·恩·普罗霍洛夫博士值得一提的是,普罗霍洛夫博士是1952年苏联派往哈尔滨工业大学五十几位专家中唯一的教授、博士,其他都是副教授、副博士。

(当时在苏联要获得博士学位是很难的,首先要通过高校的学历教育获得副博士学位,然后经工作在学术上取得重大成果以后,才能申请博士学位评审。

副博士学位正确翻译应为“候补博士”。

由于苏联的副博士与我国及英美的博士学位水平相当,现在又将副博士翻译成博士。

此外,过去在苏联只有获得博士学位的人才可以提升为正教授,说明苏联当时的博士学位和教授的获得比现在严格得多。

)普罗霍洛夫博士给六位自愿学习焊接专业的研究生每人指定了一个研究课题,除此之外,要求每人完成一门课程的备课任务,具体安排是:田锡唐——焊接结构、陈定华——焊接原理、周振丰——气焊与切割、徐子才——电弧焊、潘际銮——接触焊、骆鼎昌——车间设计。

研究生在进行课题研究的同时,根据苏联教材进行备课。

当时哈尔滨工业大学领导目标很明确:创办焊接专业,开创焊接事业。

图2是1950年哈尔滨工业大学的教学大楼,焊接专业就是在这个楼里诞生的。

图3所示办公楼是1953年建造的机械楼,建成后焊接专业迁至此楼学习办公。

哈尔滨工业大学是我国焊接专业的发源地,是焊接学者的摇篮,是我们中国焊接事业的起点。

图2 1950年哈工大校址图3 1953年哈工大机械楼—2—第一批焊接人才的培养1952年9月,哈尔滨工业大学焊接教研室正式成立,这是我国第一个焊接教研室,潘际銮担任教研室代理主任(当时潘际銮是研究生,1953年调回清华大学任教)。

1953年田锡唐老师担任焊接教研室主任(见图4)。

田老师上任后马上研究焊接专业的教学计划,筹备实验室建设。

图4 田锡唐1953年任教研室主任1953年7月普罗霍洛夫离开哈尔滨工业大学后,又聘请了两位前苏联专家帮助我们建设焊接专业,一位是莫斯科航空工艺学院的斯卡昆副博士、副教授,另一位是乌克兰基辅工学院的卡布钦科副博士、副教授。

图5为田锡唐老师与两位苏联专家研究教学计划和实验室建设。

图5田锡唐(中)与斯卡昆(左)、卡布钦柯(右)我国焊接专业首批毕业的大学生有四届:(1)1952年9月,为尽快培养焊接专业的大学生,哈尔滨工业大学从该年入学的新生中抽调一个小班到焊接专业两年制专科班学习。

1954年7月,19位同学大专班(两年制)毕业,都分配到工矿企业从事焊接技术工作。

(2)1954年六年制本科生毕业3人,也是哈尔滨工业大学从1952年四年级的学生中抽调3个人学习焊接,他们是徐滨士、崔维达、翟海寰。

他们是我国第一批六年制焊接专业本科毕业的学生。

(3)1955年,哈尔滨工业大学又从1953年四年级的学生中抽调两位学习焊接专业,六年制毕业,他们是姜以宏、何启藩,姜以宏后任哈尔滨工业大学党委书记。

(4)大批的培养是在1956年7月,60人六年制本科毕业,王其隆、张修智、黄文哲是这班的学生。

陆续从已有的本科专业中抽调学生学焊接,并专门请两位苏联专家帮助建设这个专业,从中不难看出,哈尔滨工业大学有非常大的决心创办焊接专业,而且希望尽快培养焊接专业人才。

1953年,哈尔滨工业大学成立焊接教研室以后,开始招收第二批研究生,他们是孙子健、付守默、李树槐、佘建、邱凤翔、何伟儒、陈伯蠡、那学忠、张文钺、高广安、唐慕尧、彭日辉。

后来陆续又由清华大学等单位派送青年教师和研究生向苏联专家学习焊接,包括陈丙森、苏毅、张人豪、张连弟、李荣恩、邓金生、周浩森、俞尚知、包芳涵、章瑞溥、罗志昌、庄鸿寿、陈忠孝、贺耀华、王錟。

这些人的培养由苏联专家亲自上课(见图6),从图中可以看出我们很多焊接的前辈在里面,如俞尚知、彭日辉等。

图6 基辅工业大学M·H·卡布钦科副教授为学生上课1955年以后,清华大学又聘请斯卡昆专家到校任教两年(见图7),指导创办焊接专业和建设焊接实验室,原清华大学在哈工大学习的研究生和青年教师以及原在哈工大学习的部分研究生随之到清华大学学习工作。

1958年清华大学五年制焊接专业本科56人毕业。

同时天津大学、北航等院校也建立焊接专业,陆续培养出焊接专业毕业生。

北航聘请了莫斯科航空工艺学院的焊接冶金专家阿洛夫任教。

上面所说的大学生和研究生都是我们国家焊接事业的开创人。

图7 周振丰协助斯卡昆专家指导研究生—3—第一次全国焊接专业会议的召开机械工业部对焊接技术的发展非常重视。

在哈尔滨工业大学开办焊接专业后,1955年6月,在焊接学会成立之前,机械工业部就在哈尔滨工业大学召开了“第一次全国焊接专业会议”,有48个单位、85人参加了会议。

收到报告及论文17篇,出版了专集(见图8)。

当时,第一机械工业部技术司就非常重视焊接专业,从第一机械工业部技术司所作的报告“当前焊接工作的情况和存在的问题”中(见图9),可以看出当时我们国家对焊接技术的发展已采取的重大措施。

会议确定了今后焊接技术发展的方向,会议做出的重要决议中谈到:机械工业的发展对焊接工作已经提出日益增长的要求。

一两年来焊接的应用已由修补零件和制造不重要的结构转入制造若干重要的和大型的产品。

目前新产品中,船舶、机车、车辆、锅炉、容器以及冶炼设备、化工机械、重型机械等,焊接的比重急剧增加,焊接已经成为制造这些产品的一种主要的工艺方法。

但是焊接工作的基础原来很差,技术力量薄弱,准备工序缺乏严格的控制,焊接工艺也缺乏事先的分析,焊接规范一般没有仔细选择,更加检验、试验不严,焊接质量难以保证。

在新产品增多,质量要求不断提高的情况下,矛盾就暴露得更为突出。

因此,必须努力学习与推广苏联先进经验,掌握新技术,改变焊接生产中技术水平落后的现状,才能适应国家建设的需要。

图8第一次全国焊接专业会议专集图9 第一机械工业部技术司所作的报告会议表明了第一机械工业部发展我国焊接技术的决心,对推动我国焊接事业的发展具有极大作用。

这是一次非常重要的会议。

—4—中国焊接考察团赴苏联考察1959年,中国与苏联谈判的技术合作中,按照中苏科学技术合作计划第122项第754项规定:中苏科学技术合作委员会第八届87001号决议,中国派考察团到苏联进行了为期四个月的考察。

苏联对考察团非常热情,几乎没有任何保密,考察团参观了前苏联有关重要的学校、工厂和科研机构,苏联专家将焊接技术全盘的给代表团作了交底。

这次考察反映了我国对焊接技术的重视。

回国后考察团写了“中国赴苏联焊接考察报告”(见图10),将苏联当时的焊接技术水平做了详细的报道,并在全国加以推广,极大的推动了我国焊接技术的发展。

图10中国赴苏联焊接考察报告—5—编写出版焊接教材1962年以前,哈尔滨工业大学以及其他学校所使用的教材基本上都是来自前苏联,按照苏联著作编辑翻译而成。

1962年5月,教育部决定成立焊接工艺及设备教材编审委员会,主任是田锡唐同志,副主任是陈定华同志。

他们组织编写了中文的焊接冶金基础、焊接熔化焊工艺学、熔化电焊设备及焊接检验等教材,为我国焊接专业教学以及焊接专门人才的培养起了重要作用。

文革期间教学基本停顿,1978年文革以后重新再版编写教材。

第一次重要的会议是1978年6月在黄山召开的“高等院校焊接工艺及设备专业教材编审会”(见图11)。

照片中可以看到田锡唐、陈定华、徐子才、周振丰、徐碧宇、孙鲁、陈伯蠡、何方殿、吴志强、张文钺、郑宜庭、毕惠琴、邹僖、黄石生、姜焕中、王其隆、曾乐、沈世瑶以及高力生等老师都参加了会议。

这次会议对我国焊接教学工作起到了非常重要的作用。

1980~1981年期间先后出版了《焊接结构》、《金属熔焊原理及工艺》(上、下册)、《焊接方法及设备》(1至4册)、《焊接电源》、《焊接检验》、《焊接冶金》、《电弧焊》等全套教材。

机械工业出版社为教材的出版作出了很大的贡献。

图11 全国高等学校焊接教材编审会合影(1978年,黄山)—6—成立焊接学会1950~1962年,哈尔滨工业大学等高校为我国培养了大批焊接人才,机械工业部为焊接技术的发展做了大量的工作,我国焊接事业已有相当牢固的基础。

1962年,中国机械工程学会认为焊接已经发展的比较成熟,便决定成立焊接学会,由时任第一机械工业部技术司工艺处长许绍高同志(见图12,1981~1986年任中国机械工程学会秘书长)具体操作。

图12 许绍高同志1962年9月17日,第一届全国焊接年会在哈尔滨召开。

在这次会议的文件中这样写到,“这是我国有史以来的第一届焊接年会。

年会中提交的论文133篇,有17个省市自治区和8个工业系统的生产、科研和教学部门120多位代表参加。

”文件中还谈到,“第一届焊接年会的召开,大大地鼓舞了我国焊接技术界的积极性,有力地推动了各地焊接专业学术活动的开展。

”这次会议是我国在全国范围内正式开展焊接学术活动的开始。

在会上孟广喆教授(见图13)、孙鲁教授经过大量的调查后做了非常重要的学术报告,题目为“国内外焊接技术发展情况和对我国今后焊接技术发展的设想”。

图13 孟广喆教授当选为理事长在这次会议上正式成立了焊接学会。