狄更斯创作手法

- 格式:doc

- 大小:29.50 KB

- 文档页数:5

狄更斯的《双城记》赏析充满魅力的卡尔顿看过了《双城记》,最突出的印象是其情节的复杂多变与精巧,其塑造的人物形象却并没有给我留下太深的印象,如果说非要找一个出来,那应该是西德尼·卡尔顿了。

总体来说,他是一个特别“带劲”的人物,这“带劲”二字怎么讲,请听我细细道来。

为爱而死这一点是最为感人的。

卡尔顿喜欢露西·曼内特小姐,但他却很好表达出来,当自己的好友斯特莱佛先生大表对露西的爱慕之情时,卡尔顿仍沉默无言,但却是用实际行动来证明对露西的爱。

更为可贵的是,他知道查尔斯能给露西幸福,因而自己主动放弃,成全查尔斯和露西。

他还爱屋及乌,因为喜欢露西,而帮助查尔斯,而喜欢露西的孩子。

最后,当查尔斯被判处死刑的时候,卡尔顿评介自己与查尔斯相貌相似的特点,代查尔斯而死,这是多么伟大的爱,竟为这爱而放弃生命!作者在写卡尔顿的爱时,注入了一种宗教思想。

当查尔斯在有替死的想法时,他曾向其父亲墓碑上的词句:“复活在我,生命也在我,信仰我的人虽然死了,也必复活;凡活着信仰我的人,必永远不死。

”这话来自《圣经》,而且这句话在文中出现过不止一次。

我们甚至可以感觉到,作者是在将上帝,将耶稣的品格赋予在卡尔顿身上。

文中还有:“那天晚上城里的人议论起来,说他的面孔是在那儿所见到的最平静的面孔。

不少的人还说他显得崇高,像个先知(句子中的“他”就是卡尔顿)”,“在未来的漫长岁月中,我看见这一时代的邪恶和前一时代的邪恶(后者是前者的自然结果)逐渐赎去自己的罪孽,并逐渐消失”,“我看见我在他们和他们无数代后裔心里占有神圣的地位”。

这些话中的“先知”、“神圣”等词,无疑是将卡尔顿对应为基督圣徒或者一种基督精神——预知未来、爱和牺牲。

这部作品是作者1859年所作,当时作者已近不惑之年,而且也是其创作的晚期了,相信更有一种看透世事的心态。

作者在文中对法国大革命的状态时持否定态度的,他更向往的是通过宗教精神来化解矛盾,以宽恕和和解来替代阶级对抗。

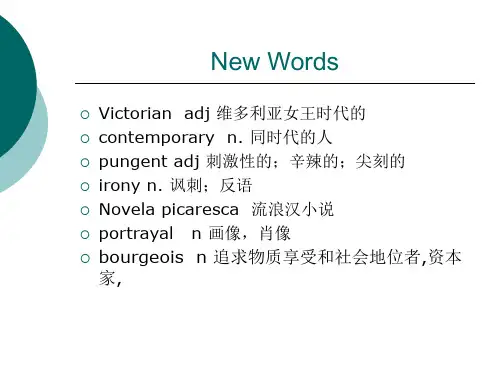

浅议狄更斯小说《大卫.考坡菲》中的创作风格【摘要】本文从幽默和讽刺两方面论述了英国作家查理斯·狄更斯在小说《大卫·考坡菲》中的创作特色,通过作者对人物神态、个性和语言的描绘突出了其人物塑造手法的特点,让读者在作品的诙谐、愉悦气氛中领略作者的写作初衷,透过作者锋利的笔触认识到文中蕴涵的哲理。

【关键词】《大卫·考坡菲》;狄更斯;幽默;讽刺;创作风格一、引言查理斯·狄更斯是19世纪英国批判现实主义时期最伟大的作家,他采用真实而极有感染力的写作手法描绘出了一幅幅资本主义文明的图画。

他的伟大之处在于,不仅讽刺了当时的资本家,揭露了统治阶级的贪婪与虚伪,而且更为重要的是展示了深刻的人道主义精神,对那些劳苦大众表达了深切的同情。

他笔下的人物神态各异,憎恶分明,生动感人, 呼之欲出。

如在《大卫·科波菲尔》这部书中,狄更斯用两种方式着重刻画了两类人物,一类是代表具有绝对利己的生活态度的所谓“坏人”,作者用辛辣的语言对他们的恶行进行了揭露与讽刺,他还以英国式的幽默, 塑造了社会中的另一类人物,也就是生活在严酷的社会现实之中,仍未泯灭善良、淳朴天性的“好人”。

狄更斯除了对他们尽情褒扬与赞美之外,又用轻松诙谐的笔调描绘了他们的喜怒哀乐,用另一种方式——幽默, 对他们悲哀的身世表示深切的同情,同时也对他们的麻木和无知给予了善意的批评。

狄更斯对这一类人始终是有感情的,这种温厚的幽默正体现了他宽厚、正直、仁慈的人生哲学。

它使读者在笑过之后陷入思考,认识到幽默背后所蕴含的严肃主题。

二、幽默手法的运用在《大卫·科波菲尔》中,狄更斯运用夸张的手法,用简单的语言风趣幽默地塑造了一个个栩栩如生的人物,给我们留下了难忘的印象。

这些人物充分展示了狄更斯小说的艺术魅力。

在狄更斯的笔下,贝西姑婆是个性格古怪却又心地善良的老太婆。

除了她那直挺挺的腰板、板着的面孔和高视阔步的神气外,“她帽子上系着一块手绢, 手上戴着一副在花园干活的手套,胸前挂着一个园子里用的大口袋和收路捐的人系的围裙一样”。

外国文学史之狄更斯一、狄更斯三个时期的主要作品及创作特点:1、第一时期:狄更斯接连发表了《匹克威克外传》《奥立佛·退斯特》《老古玩店》等5部长篇小说。

《匹克威克外传》是狄更斯的成名作。

小说以退休商人匹克威克先生以及其它的几个朋友的游踪为线索展开情节,反映了当时英国广泛的社会生活。

2、第二时期:狄更斯创作了《马丁·瞿述维》《董贝父子》《大卫·科波菲尔》《荒凉山庄》《艰难时世》《小杜丽》等6部长篇小说,以及短篇小说《圣诞故事集》、特写集《访美札记》等。

《大卫·科波菲尔》是狄更斯自己最喜欢的作品,带有一定的自传性质。

3、第三时期:狄更斯创作了《双城记》《远大前程》《我们共同的朋友》《艾德温·德鲁德的秘密》等4部长篇小说。

二、狄更斯人道主义思想的主要特点:狄更斯小说的思想内容是丰富而复杂的,但有一条红线贯穿其中,那就是人道主义。

作者从人道主义出发,批判了维多利亚时代的英国资本主义社会,提倡与弘扬宽恕、博爱之类的伦理道德,并对人性作了广泛而深入的探索。

人性是狄更斯人道主义思想的基础与出发点,宽恕、爱、和解等道德信条是狄更斯人道主义思想的主要内容,而社会批判则是狄更斯从人道主义出发对社会进行观察和评价的结果。

三、《双城记》的主要人物形象:1、梅尼特医生是小说的主要人物,人道主义的典型。

青年时期的梅尼特医生正直高尚,他亲眼目睹了厄弗里蒙地侯爵兄弟虐杀农民的惨案,为了求得良心的安宁,写信向朝廷告发,反而被侯爵兄弟关进巴士底狱。

长期的监禁使他丧失了理智。

出狱后,在女儿的照料下,医生恢复了理智,精神也产生了升华。

他明知达尔那是厄弗里蒙地家族的后代,可是为了女儿的幸福,扔同意了他们的婚事。

因为他有了新的信仰,要为爱、为别人的幸福而活着。

法国大革命中,他一面营救女婿,一面一视同仁地位监狱中所有的人看病,包括囚犯和看守。

这时,他已成为仁爱和宽恕的化身。

2、卡尔登是小说的另一个重要人物。

分析狄更斯《雾都孤儿》的幽默艺术摘要:狄更斯是19世纪英国著名的批判现实主义小说代表作家,以独特的幽默艺术和入木三分的刻画功力享誉世界文坛。

《雾都孤儿》是他的代表作,对世界文学产生了重要的影响,刮起了一股幽默之风。

在这部小说中,狄更斯运用油墨艺术记录当时儿童的真实生活,再现了当时英国社会存在已久的贫民问题,表达了深刻的反思,充满了浓厚的批判色彩。

本文重点分析了狄更斯《雾都孤儿》的幽默艺术,并对作者独特的幽默表现方式作探讨,希望能够对读者的阅读有所帮助。

关键词:狄更斯;《雾都孤儿》;幽默艺术;一、幽默艺术的概述在现代汉语中“幽默”是一个舶来品,是由英语“humour”直接音译过来的。

《现代汉语词典》解释为“有趣或可笑而意味深长的”,《辞海》中的“幽默”不仅仅是孤立的词语,还是一种艺术,“通过讽喻、双关等修辞手法在善意的微笑中揭露乖讹和不通情理之处”,达到愉快、情趣盎然的言语效果。

提到幽默,我们常常会想到讽刺一词,这二者是有所不同的。

在一个相同的滑稽因素中,情感成分的比重增加,理智成分减少,这便是幽默;反之,讽刺意味比较浓。

了解这一点,对于把握狄更斯小说的幽默艺术是十分有帮助的,在他的前期小说中大多是善意、俏皮的幽默,充满了轻松调侃的味道;后期小说中以黑色、揭露的幽默居多,充满了愤世嫉俗的意味。

明显,《雾都孤儿》的幽默艺术属于后者,他的幽默是自然的,是夸张的,也是犀利的,通过他的幽默艺术,表达了对当时英国资本社会虚伪与黑暗的揭露和抨击。

二、幽默艺术在《雾都孤儿》中的体现(一)自然的幽默狄更斯在小说《雾都孤儿》中真实再现了19世纪英国现实的社会,如对妓女、流氓、窃贼等描述符合他们在现实社会中的所作所为,是小说自然主义写作手法的表现。

由此可见,狄更斯在进行小说创作时进行了细致、深入的观察,运用最自然、真实的语言描述社会底层,给人一种自然真实的幽默,博得读者一笑的同时,引发深层次的思考。

1.对反面人物的幽默描写。

结合具体作品和人物谈狄更斯创作的主要特征?查尔斯。

狄更斯,是英国批判现实主义作家的杰出代表。

在多年的文学生涯中,他创作了15部长篇小说和许多中短篇小说,为我们漫画式勾勒出一幅幅19世纪资本主义社会生活画卷。

他的创作有如下特点。

1、故事性与娱乐性中的社会批判性在狄更斯小说中,故事性、娱乐性和社会批判性三者是有机结合的。

他从小就擅长讲故事,后来又在报刊上连载小说成名,所以,以故事取胜是他小说的突出特点。

也正是由于这个特点,狄更斯的主要作品都被改编成电影电视。

但狄更斯的作品不只是为娱乐,有它深刻的社会内涵。

他的作品具有鲜明的思想性,以辛辣讽刺的语言,深刻揭露了当时资本主义社会的丑恶本质,同时抒发了普通民众的心声。

在《奥利佛·推斯特》这部作品中,作者一开始就把读者带进了贫穷与痛苦的世界。

资本主义的贫民院,在狄更斯刻画下简直是一座人间地狱。

屈辱、饥饿,在死亡线上的徒劳挣扎就成为孤儿奥利佛悲惨命运的真实写照。

狄更斯通过描写奥利佛的经历,辛辣地讽刺惨无人道的资本主义制度,谴责贫民院对儿童的残酷剥削和虐待,揭露贫民院虚伪的“慈善”实质。

2、人道主义激情狄更斯在作品中不断地流露出社会正义感。

人道主义,对人性中一切美好的东西寄予同情和歌颂是他作品的基本主题。

他的作品富有浓烈的道德感染力及人道主义光辉。

他总写两个世界,一方是受欺压的小人物,心地善良、待人真诚,一方是卑鄙肮脏的统治者。

不仅如此,狄更斯还将人道主义看做是拯救世界的方案。

狄更斯同情被压迫的劳苦大众,痛恨荒淫残暴的封建统治阶层,对资本主义的异化表示强烈的抗议。

他认为“法国大革命是历史的必然。

在《双城记》中,狄更斯除了用这部小说表现历史的主题外,还通过梅尼特医生与女儿露西以及代尔那的故事,怪人卡尔登为友谊和爱情甘愿赴死的故事,向人们展示另一个更深刻的主题,即人性中闪光的一面:人与人之间的爱。

3、“儿童情结”狄更斯善于将儿童纯洁的心灵置于复杂的社会环境中,使两者形成对比。

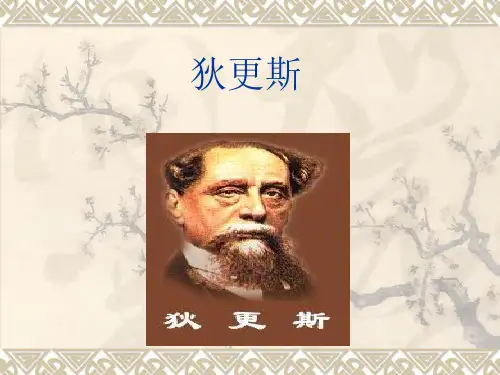

狄更斯《双城记》的小说创作风格分析一、引言在英国文学史上,查尔斯·狄更斯是一位非常具有影响力的小说家,是一位英国现实主义作家。

狄更斯出生于普通的海军小职员的家庭,他10岁时,因为家庭贫困,不得不去工厂工作,成了一名童工,他15岁后,当过一段时间的律师学徒,还从事过法庭的记录员以及录事,他20岁从事报馆采访员的工作。

1837年,狄更斯完成了《匹克威克外传》,这是他的首部长篇小说,也是他首部创作的现实主义的小说。

后来,又陆续出版了小说《雾都孤儿》《老古玩店》《双城记》《远大前程》,等等。

狄更斯善于描写生活在社会底层的小人物,他通过对小人物遭遇的描写反映当时社会的现状。

可以说,狄更斯为批判主义文学的发展做出了很大的贡献。

其中《双城记》是他的经典代表作之一,《双城记》创作于19世纪50年代,故事以法国大革命为创作背景,围绕曼马内特医生一家以及德伐日夫妇而展开,以此警醒当时的英国社会。

二、创作风格分析《双城记》是狄更斯小说创作鼎盛时期的作品,对这部小说创作风格的分析,有助于读者更好地理解这部小说。

(一)人物创作1.创作原则。

二元对立的创作手法,是小说中人物创作的基本方法之一。

《双城记》中,狄更斯采用的就是二元对立原则。

《双城记》中,每个角色因为对立而变得更加突出,每个人有着明显的人物特点,每个角色之间还具有鲜明的对比。

狄更斯利用二元对立原则,让读者通过人物角色的特质读到他想要表现的内涵,让读者通过人物角色看到故事想要表达的意义。

但二元对立的创作手法,可能会淡化多样化的人性,从而会一定程度的削弱文学中的真实感,这成为后期的一些作家在赏析狄更斯作品时会得出一些比较片面的结论。

《双城记》中,狄更斯将小说中的人物分成三类:第一类是正面的角色,第二类是反面角色,而第三类是中立角色。

通常正面角色都表现其勇敢而善良,具有同情之心和仁慈之心。

[2]反面角色则表现其凶残、可恶、贪婪、自私以及虚伪,等等,反面人物中没有正面人物的特点,而正面人物也没有反面人物的特点,作者将两个对立面的人物区分得很明确。

a tale of two cities 修辞手法《双城记》是英国作家查尔斯·狄更斯创作的一部长篇小说,被誉为狄更斯的传世之作。

小说通过对法国大革命和英国社会现实的描写,展现了人性的复杂性和社会的残酷性。

在这部小说中,狄更斯运用了多种修辞手法,使得作品更加生动、富有感情色彩,并增强了作品的艺术效果。

首先,狄更斯在《双城记》中运用了讽刺手法。

通过对人物和社会现象进行嘲笑和讽刺,来揭露社会的黑暗面和人性的丑陋。

例如,在小说中,法国贵族的虚伪和腐朽以及法国大革命的极端主义都成为了狄更斯讽刺的对象。

他通过对吉尔利和莱道尔夫这对虚伪夫妇的描写,展现了他们对外在形象的过分追求和自我陶醉。

同时,在描写法国大革命时,狄更斯讽刺了极端主义者的盲目追求和仇恨,揭示了革命的可怕后果。

其次,狄更斯在《双城记》中运用了比喻手法。

通过将两座城市——伦敦和巴黎,作为背景,狄更斯用丰富的比喻和形象的描写来表达对人性的思考和社会现象的观察。

比如,狄更斯将巴黎比作“疯人院”,形象地展示了法国大革命时期的混乱和血腥。

同时,他也将伦敦比作“迷宫”和“秘密地下世界”,显示了英国社会的种种问题和阴暗面。

此外,狄更斯在《双城记》中运用了对偶和对比的手法。

通过在小说中设置各种对立的情节、人物和场景,使作品更加生动动人。

例如,在小说中,卡尔顿和遗孀夫人拥有完全相反的性格和境遇,却又形成了一种微妙的联系。

在描述法国大革命时,狄更斯对比了贵族和平民、暴力和宽容、黑暗和光明等,以凸显社会的冲突和矛盾。

此外,狄更斯还运用了悲剧色彩的手法。

他通过对人物命运的安排和情感的描写,给人以强烈的悲伤和沉重的感受。

在小说中,卡尔顿为了救赎而献身,西丁尼被迫牺牲自己的儿子,这些都成为了小说中的悲剧元素。

狄更斯通过描写这些悲剧事件,表达了他对人性的绝望和对世界的关怀。

综上所述,《双城记》是狄更斯创作的一部伟大的文学作品。

他在这部小说中运用了讽刺、比喻、对偶和对比以及悲剧色彩等多种修辞手法,使得作品更加丰富多样,引人深思。

狄更斯《远大前程》中的浪漫主义倾向解读摘要:《远大前程》是英国作家狄更斯的代表作品之一。

在小说中,他运用了浪漫主义的创作方式对现实生活进行了深刻的讽刺和批判。

具有丰富的浪漫主义倾向,非常具有研究价值。

关键词:狄更斯;《远大前程》;浪漫主义一、狄更斯的浪漫主义根源狄更斯出生于生活比较富裕的英国中产阶级家庭,富裕的家庭生活使得幼年狄更斯养成了积极的生活态度,这种在童年时形成的意识形态,是他作品富含浪漫主义倾向的重要原因。

童年时狄更斯的父亲被捕入狱,狄更斯不得不去当童工养活自己,因为吃尽了生活的苦头使得狄更斯对人生百态有了深层的感受和独到的看法,这也推动了他在文学创作中角色塑造能力的形成。

后来,狄更斯继承了一笔遗产,摆脱了贫穷的窘境,重新回到了学校。

这样跌宕起伏的人生经历,使狄更斯的作品都具有强烈的批判精神和浪漫主义的积极特质,对他未来创作产生了深远影响。

二、追忆过去的浪漫主义倾向《远大前程》以第一人称来讲述了主人公皮普的成长的故事,在小说开篇通过皮普回忆儿时往事叙述了其成长的经历和体会。

这种写作手法不仅塑造出了一个富有童真皮普形象,而且也从成年人的角度告诉了读者成年皮普对自己童年生活的感受。

在这种情况下,作品出现了两个皮普,一个经历故事,一个叙述故事,通过浪漫主义写作的手法展现对过去的回忆,对现在的批判。

这种以浪漫主义写作手法对过去经历和感受的回忆、对现实的批判的手法,虽使作品略显阴郁,但却极富浪漫主义特色。

三、回归自然的浪漫主义倾向浪漫主义作家的一个最明显的特征就是,他们厌恶工业社会和物质文明,他们经常会对现实社会中的腐败和堕落进行批判,而对自然界中的迤逦风光、山光水色等充满了向往。

对于大多数浪漫主义流派的作家而言,他们的灵魂就寄托在这水色山光之中。

在《远大前程》中,狄更斯让经历人生波折的主人公重新返回到纯朴的自然中,表达了作者对“回归自然”的理解。

而且,狄更斯对自然生活的向往,还集中体现在他对城市生活和乡村生活的对比描写。

《双城记》相关评述如同大多数文学作品一样,自《双城记》出现以来,文学批评家和读者们对它从未有过一致的评价,正面、负面、中立三种声音一直存在。

正面评价1、1859 年,狄更斯在谈到《双城记》的创作经历时说:“我花了大量时间和精力来创作《双城记》,经过无数次的修改,总算感到满意。

能够偿还我在创作中所付出的心血的,决不是金钱和其他任何东西,而是小说的主题意义和创作完成时的喜悦。

”2、在季羡林先生主编,宋兆霖先生翻译的《双城记》中,编者写道:“《双城记》是世界上最伟大的批判现实主义杰作之一,是英国文豪狄更斯作品中最曲折惊险,最惊心动魄的小说之一。

”3、以张玲为代表的部分中国学者认为:“不论从思想深度还是艺术技巧来看《双城记》都应说是代表了狄更斯创作艺术高峰的杰作之一。

不愧列入世界文学名著之林,与世界第一流的长篇小说媲美。

4、《外国文学史简编》第三版(2004 年国家级教育成果二等奖,国家教育部优秀教材一等奖) (以下简称《外史》) 对狄更斯《双城记》的评述是:“《双城记》以法国革命为背景,真实地反映了革命前夕封建贵族对农民的残酷迫害。

———总的说来,狄更斯从资产阶级人道主义出发,同情资本主义社会中受迫害、受剥削的广大中下层人民。

”5、《双城记》被誉为“书里有上帝的真理”“, 更能表达那个时代的良知”“, 所塑造的人物比人们本身更为深刻”“, 使人奇妙地感觉到了人的深度”。

负面评价:1、《简明英国剑桥文学史》(the concise cambridge history of english literature )19世纪部分(以下简称《英史》)对狄更斯《双城记》的评述是:“许多不喜欢狄更斯其他作品的人倒十分偏爱《双城记》,而许多热爱狄更斯的人却不肯把《双城记》读上两遍。

”2、陈超棠的《简论狄更斯的<双城记>》中宣称,《双城记》不是一部成功的作品,更不是一部杰作。

3、英国学者詹姆斯菲茨詹姆斯斯蒂芬(Sir James Fitzjames Stephen ,1829 ———1894) 为代表。

狄更斯的写作特点及风格狄更斯(Charles Dickens)是19世纪英国最著名的小说家之一,他的作品以描绘社会现实、关注弱势群体和强调人道主义价值而闻名。

狄更斯的写作特点和风格丰富多样,深受读者喜爱。

狄更斯的写作特点之一是对社会现实的描绘。

他以揭示当时英国社会的黑暗面为己任,通过刻画各个社会阶层的生活情景,展现出社会不公、贫富差距和人性的丑恶。

例如,在《雾都孤儿》中,狄更斯以孤儿奥利弗的视角,揭示了贫困、犯罪和虐待在当时社会中的普遍存在。

这种对社会现实的描绘使他的作品具有强烈的社会批判意味,引起了读者的共鸣。

狄更斯的作品充满了对弱势群体的关注和同情。

他关注妇女、儿童、穷人和受压迫者的命运,通过他们的故事展现出他们的苦难和追求幸福的渴望。

他的作品中常常出现悲惨的孤儿、被剥削的女工和受虐待的儿童等形象。

狄更斯通过这些形象的刻画,呼吁社会关注和改善这些弱势群体的生活状况。

他的作品使人们更加关注社会问题,促进了对社会公正和人道主义价值的思考。

狄更斯的作品以丰富的人物形象和细腻的情感描写为特点。

他塑造的人物形象各具特色,栩栩如生。

他的作品中经常出现各种各样的人物,如悲观压抑的雾都居民、善良热情的年轻女孩、坚毅勇敢的青年等。

狄更斯通过对人物内心世界的描写,展现出他们的喜怒哀乐、矛盾心理和成长变化。

他善于通过细腻的情感描写,使读者更加深入地了解人物的内心世界,产生共鸣。

狄更斯的作品以丰富的幽默感和戏剧性为特色。

他善于运用夸张、讽刺和幽默的手法,以轻松幽默的语言风格,给作品带来一种戏剧性的效果。

他的作品中常常出现滑稽的场景和幽默的对白,使整个故事更加生动有趣。

例如,在《匹克威克外传》中,狄更斯以幽默的笔调描写了一系列搞笑的事件,让读者忍俊不禁。

这种幽默感和戏剧性的元素使他的作品更加具有趣味性和可读性。

总的来说,狄更斯的写作特点和风格丰富多样,他的作品以描绘社会现实、关注弱势群体、丰富的人物形象和细腻的情感描写为特点,同时具有强烈的社会批判意味、人道主义价值和幽默感。

从《荒凉山庄》看狄更斯的幽默讽刺写作风格摘要:小说《荒凉山庄》是狄更斯文学创作中期的一部代表作品,这部小说标志着这位优秀的小说家在自己的文学探索的道路上已经实现了超越,或许这部小说不能称为是其文学创作的最高成就,但是不能否认这部小说在狄更斯创作生涯中占领的地位。

本文通过对小说《荒凉山庄》故事内容的概述,可以得知其讽刺风格主要表现在三个方面,即感伤主义风格的倾向、幽默讽刺风格以及反讽式的滑稽模仿。

关键词:《荒凉山庄》幽默讽刺写作风格中图分类号:i106.4 文献标识码:a查尔斯·狄更斯(charles dickens),19世纪英国的著名作家,他中期创作的文学作品《荒凉山庄》虽然一直没有得到评论界的好评,但是经过岁月的累积和沉淀,现代的评论家已经对这部小说的艺术风格认识产生了巨大的转变。

《荒凉山庄》(bleak house)发表于1852年至1853年之间,是狄更斯最长的作品之一,它以错综复杂的情节揭露了英国法律制度和司法机构的黑暗。

这部小说代表了狄更斯在艺术上的综合成就,虽然它并不是狄更斯众多作品中艺术成就最高的一部,但它无疑在狄更斯的文学作品中占有关键的地位。

一小说《荒凉山庄》小说《荒凉山庄》虽然是以一个山庄的名字作为作品的名称,但在内容上却讲述了两个故事。

其一是以德洛克夫人的切尼斯山庄为中心,逐渐地展开了德洛克夫人隐藏的秘密。

德洛克夫人成为当时英国社会中的贵族典范,几乎在很多人眼中都把她看作是天人,但就是这样一样傲慢人的心中却隐藏了一个秘密,她在年轻的时候就与军官霍顿在一起了,并且未婚生了一个女儿,但她的姐姐硬是把他们俩拆散了,并假称女儿已经死亡了,而她的姐姐则秘密地把小孩带到自己身边。

在这一过程中,霍顿本人也因为受到债务的纠缠,所以配合她的姐姐一起制造了女儿死亡的情境。

于是,她在万般无奈之下,只能嫁给比自己大二十岁的德洛克。

这一个秘密被霍恩等人得知,并通过各种渠道收集当时的证据,同时也不忘提醒妇人,不能随意损坏爵士的名声,但无法料到的是,霍恩同他收买的女仆之间发生了争执,后者把霍恩杀害了,于是这个杀人罪名就扣到了夫人的身上。

查尔斯狄更斯的写作风格查尔斯·狄更斯,这位英国皇家学会工艺院院士和英国文学的巨匠,以其独特的写作风格,深刻地影响了世界文学。

他出生于1812年,逝世于1870年,一生创作了无数经典作品,如《雾都孤儿》、《老古玩店》、《董贝父子》、《大卫·科波菲尔》等。

狄更斯的写作风格独具特色,他特别注意描写生活在英国社会底层的“小人物”的生活遭遇。

他以细腻的笔触,生动地描绘了当时英国复杂的社会现实,将人们的生活状态、思想情感和心理活动展现得淋漓尽致。

他的作品,不仅是故事,更是时代的记录,是对人性的深入剖析。

狄更斯的作品充满了人性的光辉。

他笔下的人物,无论是主角还是配角,都有着鲜明的个性和独特的魅力。

每一个角色都有其存在的意义和功效,都为推动故事的发展做出了不可或缺的贡献。

例如在《双城记》中,普洛斯小姐的混账弟弟和卡顿的角色,看似微不足道,但在整个故事中却起到了至关重要的作用。

狄更斯的作品还充满了丰富的情感。

他对人性的理解深入骨髓,对人性的矛盾和复杂性有着深刻的洞察。

他笔下的人物,无论是善良还是邪恶,都有着深厚的情感背景和心理动机。

例如在《双城记》中,德法奇夫妇、达奈等角色,他们的行为和选择都源于他们的情感和信念,让人在阅读中深受感动。

狄更斯的写作风格也充满了幽默和讽刺。

他的作品常常以幽默诙谐的语言来描绘人物和场景,让人在阅读中忍俊不禁。

同时,他也常常运用讽刺的手法来揭示社会的弊端和人性的弱点。

例如在《雾都孤儿》中,他对当时社会的贫富差距和人性的贪婪进行了深刻的讽刺。

狄更斯的作品还具有强烈的教育意义。

他的作品常常通过故事来传达对人性和社会的思考,引导人们反思自己的行为和价值观。

例如在《双城记》中,卡顿为了救一个他认为值得救的人而牺牲了自己,这一情节展现了爱的力量和人性的光辉,让人深受启发。

查尔斯·狄更斯的写作风格独具特色,他以细腻的笔触、深刻的洞察、幽默讽刺的手法和强烈的教育意义,深刻地影响了世界文学。

文学大师查尔斯狄更斯的小说创作方法大师小说创作班课程系列弗拉基米尔·纳博科夫在韦尔斯利学院和康奈尔大学当教授时,曾开设了一门关于狄更斯的讲座,他要求学生们像研究一位令人敬畏的圣人一样阅读狄更斯的作品,并“沐浴在狄更斯的圣光”中。

为何当代散文大师纳博科夫会如此敬佩狄更斯?是什么驱使着与狄更斯同时代的美国读者们在大街上排着队,等着载着他的书籍的商船靠岸?最为重要的是,我们能从狄更斯身上学到什么写作技巧呢?自莎士比亚以来,还没有哪位作家能创造出数量如此庞大、形象如此多样、举手投足都非常迷人的角色阵容。

更重要的是,狄更斯和莎士比亚一样,不仅写出了引人入胜的故事,还给我们带来了语言美感上的盛宴,即便故事失去了吸引力,文字本身也能引领着我们读完整部作品。

查尔斯·狄更斯(Charles Dickens)1812年出生于一个中产阶级家庭,但在他的父亲因负债被关进监狱后便家道中落。

他们一家人随其父亲迁至牢房中居住后,小狄更斯首次品尝到了底层社会生活的味道,这也影响了他之后的创作。

在父亲获释后,狄更斯被送进一家工厂工作,在那里他经历了作为一个契约佣工的悲惨生活。

后来他通过学习法律获得了律师资格,但最后转行当了报纸撰稿人。

他的大部分作品都是以系列的形式出现的。

在今天,被拿来与狄更斯做比较是成为一名成功小说家的标志,几乎所有的主流小说家们(除了那些更愿意被称为极简抽象派的作家)都在争夺这一头衔。

例如,汤姆·沃尔夫在不久前曾宣称,约翰·欧文嫉妒他被拿来与狄更斯做比较,认为自己才是应该与狄更斯并肩的人。

那些了解狄更斯的作家都知道他的文字里暗藏玄机。

这些玄机就是我们要学习的技巧。

我们将要讨论狄更斯写作技巧中最有用的四个,你可以直接运用这四个技巧到自己的创作中。

当然,为了运用这些技巧,你不必写一则关于穷苦孩子被迫在悲惨环境中工作的故事,因为狄更斯写作技巧的绝妙之处在于,它几乎适用于你想要创作的任何故事类型。

狄更斯的艺术创作特色1大众现实主义狄更斯是一位劳苦大众的作家,他自己就说过:“我对穷人怀有极大的信任,我一直竭尽之能,以赞许的态度把他们介绍给富人.”格斯说,狄更斯“使小说在性质方面发生了一次彻底的革命”.这革命,就是小说的大众化.大众现实主义当然会以贫苦大众为主要反映对象.尤其是贫苦儿童形象.《大卫·科波菲尔》中,孤儿就几近10人,而且各有各的面目、性情、命运和遭遇.狄更斯这么喜欢写儿童,尤其是孤儿,可说是人间的最柔弱者.是阴柔弱小之美的极至.他们的受欺凌,受迫害,就能最充分地体现丑对于美,尤其是阳刚强大之丑对心于阴柔弱小之美的摧残;就能把美的悲剧性发挥到极致,在人心中留下永远淡忘不了的哀伤。

具备“严酷的真实”性。

狄更斯在《奥列弗·退斯特》版序言中说:“这里没有月下跃马荒原的画面,没有在最舒适洞窟中寻欢作乐的场景,没有令人喷喷称羡的服装,没有锦绣,有花边,没有马靴,没有猩红色的外套和裥饰,没有自古以是‘江湖豪客’本色的帅劲儿和逍遥。

寒冷潮湿、无处栖身的夜沦落街头,邪恶在里边挤得转不开身的藏污纳垢之所,饥馑与疫疠出没无常的鬼地方,勉强连缀在一起的破衣裳—这—切有什么魅力可言?”深度是与广度并存。

多利亚时代的城市、河流、街道、垃圾堆、工厂、银行、商店、法院、监狱、济贫所、贼窝⋯⋯政府的腐败无能、者的勾心斗角,法院的营私舞弊,慈善机构的虚伪冷酷,盗的猖獗横行⋯⋯总之,资本主义城市的一切生活,原始积累时期的一切苦难,无不在狄更斯的小说中得到反映。

有人把狄更斯称为“泰晤士河畔的荷马。

”感伤的基调。

《奥列弗·退斯特'到《伟大的期望》,主人公哪怕幸福的结局,都透露着那么一抹淡淡的哀伤.2乐观主义精神考伯先生是狄更斯式人物最典型的象征。

“要有信永远乐观,谁胸有成竹,高高兴兴地去征服世界,世界就属于谁的”.3幽默与讽刺幽默与讽刺属于不同的美学范畴,讽刺是人们对所生存的社会及自身所进行的尖锐批判和深刻自省;幽默则是一种睿智,它体现出一种从容不迫的达观态度。

然而,作为一种特殊的审美形态和表现方法,讽刺与幽默又常常联系在一起,讽刺中渗透着幽默,幽默中蕴藏着讽刺。

因此,讽刺与幽默又有“孪生兄弟”、“同胞姐妹”之称。

狄更斯是为数不多的能将幽默与讽刺两者恰到好处地运用的小说家之一。

苏联高尔基世界文学研究所编的《英国文学史》就充分肯定: “狄更斯是个了不起的幽默和辛辣讽刺的巨匠。

”狄更斯小说中的幽默不少是针对某些社会罪恶和道德缺陷的,往往渗透着强烈的讽刺意味。

揭露被讽刺对象的心口不一,表里不一.像《大卫·科波菲中的尤里亚,见人就一个劲儿地谦卑得叫人肉麻;其实,心的是看准时机夺取恩人的家财,霸占恩人的女儿。

此外,狄更斯还有一种独特的讽刺手法,即以夸张的,近乎漫画式的笔法描写被讽刺人物的肖像。

由此揭露其内心。

《艰难时世》中这个五金商人,国会议员,浑身上下都透着“四四方方”、硬梆梆的特点:“四四方方像一堵墙似的额头”,“四四方方的腿杆,四四方方的肩膀”,。

四四方方的手指”,连外衣也是“四四方方”的;再加上。

又阔又薄而又硬梆梆的嘴巴”和“顽强的姿态”,活脱脱就是一个固执、僵化而又愚蠢的家伙!狄更斯正是恰当地运用了这种有点出格的笔法,塑造出了令人一读便永生难忘的典型形象。

为了表达对《奥列佛·退斯特》中看管贫民习艺所孤儿的老婆子克扣份额的愤怒,狄更斯在小说中这样写道: “一位实验哲学家的伟大理论是马儿无草亦能活,他直接做了实践,以身作则,把自己一匹马的口粮逐渐减少到一天一根干草,不用问,他能把他驯成一匹不用吃草的烈性骏马,但可惜的是,在第一次享用全由空气构成的美食之前的二十四小时,马儿就一命呜呼了。

”作者幽默夸张的铺陈针对贫民习艺所对孤儿的残酷表现,带有深刻的讽刺意味。

1.在塑造人物上的缺陷:善恶两极化例如女性人物过于理想化大卫科波菲尔中的艾格尼丝2.修辞的运用在描写人物性格时,狄更斯不仅勾画出人物的外形,诸如仪表、穿着、言谈和举止;而且更注重探索人物的内心世界。

他笔下的每一个人物都具有鲜明的个性,独特的语言风格、生活习惯和嗜好,为读者塑造了有血有肉的人物形象,读者仿佛身临其境,如见其人,如闻其声。

在描写贫民院董事会时,狄更斯并不直接道出董事们的姓名,而是通过对人物的服饰、外表、胖瘦以及不同人物的习惯用语的描写给读者留下深刻的印象,并由读者自己去认识、理解和想象。

我们看到“At the top of the table, seated in an armchair rather higher than the rest, was a particularly fat gentleman with a very round, red face.”“坐在首席一张高一些的扶手椅里的是一位面色红润、健康、体胖的圆脸绅士。

”此处“fat, round and red”“胖、圆、红”三个形容词瞬间就使读者十分具体而又形象地想象出一个靠吸贫民院孤儿们的血而养肥了的董事会头目的嘴脸。

又如狄更斯在他的另一部小说《大卫·科波菲尔》(David Copperfield 1849~1850)中,对密考伯先生(Mr. Mi- cawber)的描写。

他总是破产,但却非常乐观,言谈滑稽幽默,常爱用辞藻堆砌的句子以及爱调五味酒的习惯;还有尤利亚·希普(Uriah Heep),他狡猾阴险而又虚伪“谦卑”,那些“卑贱、卑贱”的口头禅以及他那一双始终冷而发粘的手。

这样的人物刻画给我们留下了生动难忘的印象,他们一个个都是资本主义社会中活生生的、有血有肉的人物。

这些人物正是恩格斯所推崇的文学上的人物性格,都是用鲜明的个性描写手法刻画出来的,每个人是典型,但同时又是一定的单个人。

对比是狄更斯擅长运用的另一艺术手法。

尤其是在人物形象的塑造上,几乎在他每一部小说中狄更斯都虚构出一些理想的利他主义者来与资产阶级利己主义的代表相对照,从而相互烘托,突出其典型性。

例如在《奥利佛·推斯特》中,心地善良纯朴的珞丝小姐与冷酷自私的曼太太(Mrs. Mann),慈祥的布朗劳先生与凶残的教区官吏班布尔,《大卫·科波菲尔》中艾妮斯(Agnes)与尤利亚·希普,海穆(Ham)与斯提福兹(Steerforth)等等,不仅如此,狄更斯的对比手法还表现在人物所处环境的描写上,老费根的贼窟与布朗劳先生之家,一处是藏污纳垢的罪恶之所,而另一处则是光明幸福的温暖之家。

面对奥利佛饥饿难忍,冒险想再要一点食物时,大腹便便的贫民院管事对此感到如此的惊诧和不解:“The master was a fat, healthy man,but he turned very pale. He gazed in stupefied astonishment on the small rebel for some seconds; and then clung for support to the copper. The assistants were paralyzed with wonder, the boys with fear.` What!’said the master at length, in a faint voice,` Please, sir,’replied Oliver,` I want some more’.The master aimed a blow at Oliver's head with the ladle, pinioned him in his arms, and shrieked aloud for the beadle.”“管事的是个非常肥胖而又强壮的家伙,但脸色却立刻变白了。

他惊得发了呆,身体倚靠着锅灶,向这小造反盯了几秒钟。

他的助手们吓得呆若木鸡,孩子们也都惊恐万状。

终于管事的用微弱的声音问: `什么?’奥利佛嗫嚅道: `对不起,先生,我想添一点’。

管事的用勺子狠狠地向奥利佛的头打去,并像缚抓小鸟似的绑住他的双臂,尖声叫喊教区官吏”。

面对一个幼小的瘦弱孩子,想要一点粥,肥胖、强壮的管事却为此而深感震惊和惶恐。

这不能不说是对这伙资产阶级老爷们色厉内荏的辛辣讽刺,是对他们假慈善真残酷的大暴露。

狄更斯就是借助这样的对比手法和生动的词语来烘托人物的性格特征,强调人物、现象之间的区别,揭露资本主义社会虚伪、丑恶的本质。

狄更斯在艺术手法上还擅长于用夸张和重复来达到讽刺的艺术效果,加强作品的感染力。

在《奥利佛·推斯特》中,描写贫民院的教区官吏班布尔时,狄更斯以重复和夸张的手法描绘了他的手杖、他的习惯用语,从而充分衬托出班布尔的卑鄙、自大和虚伪。

又如在他的以法国革命为背景,真实反映革命前夕封建贵族对农民残酷迫害的历史小说《双城记》(A Tale of Two Cities, 1859)中,为了突出地表现圣·安东尼贫民窟寒冷、肮脏、贫病和饥饿的凄惨情景,狄更斯写道: “在孩童和成人的脸上都深深地刻着新鲜的和陈旧的饥饿标记,饥饿到处横行,饥饿被推出高房子之外,来到悬挂在竿上或绳上的破衣衫之中;饥饿用碎布、烂纸、木片和草屑补缀着衣服鞋袜;饥饿也出现在人们锯出的小小柴片上;饥饿从无烟的烟囱上往下看,从垃圾堆中并无一点残余食物的污秽的街上往上看;饥饿刻在面包师的橱上,写在他的稀少存货的每一小块坏面包上;在香肠铺里,在准备出售的每一块死狗肉之中;饥饿在炒干果的圆筒之中摇响它的枯骨;饥饿在每碗薄粥之中化为用半点油炒过的马铃薯碎末。

饥饿居住在适合于它居住的一切事物之中”。

这样入木三分的反复重述没有引起我们的烦腻之感,相反使我们读了之后,宛如身临其境,仿佛看到了当时人们衣不蔽体、面黄肌瘦的悲惨情景,嗅到了那里的污秽恶臭,从而情不自禁地产生强烈的同情。

大胆的比喻、拟人法以及熟练运用英语中具有双关含义的词汇进行辛辣的讽刺,是狄更斯的又一艺术表现手法。

如小说中“board”一词的巧妙运用。

“Not having a very clearly defined notion of what a live boardwas, Oliver was rather astounded by this intelligence, and was not quite certain whether he ought to laugh orcry.”“奥利佛并不了解一个活木头是什么东西,因此听到这句话很感惊讶,不知道他应该笑呢还是应该哭”。

此处狄更斯用“board”这一具有双关意义的词巧妙地影射了董事会毫无感情、毫无人性的一面,形象生动地揭示:天下乌鸦一般黑,不论他们是什么人,董事会永远像木头般冷酷无情。