狄更斯早期的小说

- 格式:docx

- 大小:16.11 KB

- 文档页数:4

早期的维多利亚时代,英国经济快速发展,同时也带来了严重的社会问题。

到十九世纪中叶,英国发展达到了最高点,成为一个世界强国。

但在伟大的繁荣和富有之下,有大量贫穷的工人阶级。

工人和他们的家人挤在肮脏的贫民窟。

工人的工作条件是及其恶劣的。

在这个时期的作家中,狄更斯是伟大的批判现实主义作家之一。

狄更斯在他人生的早期就感受到了饥饿,孤独和冷漠。

他早期艰辛的生活经历对他的影响极大。

在他的作品中,狄更斯严肃地批评了19世纪的英国,尤其是伦敦。

他披露了贫穷、不公、虚伪和腐败。

查尔斯·狄更斯被视为英国文学史上最伟大的批判现实主义作家之一。

他在文学领域的贡献是无人能比的。

《雾都孤儿》是狄更斯的早期作品。

在书中,他揭露了维多利亚时期的黑暗,所以这部小说具有极大的社会意义。

无人道的济贫院系统是狄更斯批评最多的。

这里是穷人生活的地方,尤其是儿童,遭受了身心的摧残。

在第一章中,作者用讽刺的语气告诉我们,奥利弗出生在济贫院。

他还说济贫院的新生婴儿是一个新的负担。

我们知道济贫院是一个慈善机构,接收一个孤儿是济贫院的责任。

为什么作者说新生婴儿是一个负担呢?让我们看看济贫院的实际情况。

1834年的济贫法允许穷人只有当他们的生活和工作都在济贫院,才能接受公共援助。

穷人在济贫院的生活极其可怜,官方的目的就是让穷人远离公共援助。

了解这一背景,我们就能理解为什么孩子对济贫院是一种负担。

通过这个细节,狄更斯告诉我们,济贫院系统实际上不过是政府的一个面具而已。

它没有给穷人带来任何的好处。

在济贫院,穷人几乎不能吃饱。

有关孩子们饮食的描述在第二章揭示了孩子们的生活条件。

“在这个节日,每个男孩有一小碗粥,别的什么也没有了一除非是更重大的场合,孩子们会有四分之一的面包。

粥碗从来不用清洗,孩子们会把勺子舔得干干净净。

之后,孩子们会坐下来用渴望的眼神盯着铜锅,然后吮吸着自己的手指。

从对孩子们的描述,我们了解了济贫院孩子们的生活。

在《雾都孤儿》中,有一个场景,永远不会被人们遗忘一奥利弗想再要一点粥。

狄更斯及其作品1.创作狄更斯在三十多年中创作了14部长篇小说和许多中短篇小说。

他的作品广泛和生动地反映了19世纪英国资本主义社会,描绘了维多利亚时代的精神面貌。

从创作的发展过程来说,他的创作大致可以分为三个时期。

(1)第一时期的创作①创作作品这一时期的创作包括19世纪30年代至40年代初的作品。

这是资产阶级进行议会改革的年代,也是宪章运动活跃的年代。

这一时期,狄更斯创作的长篇小说主要有《匹克威克先生外传》、《奥列佛·推斯特》、《尼古拉斯·尼古贝》、《老古玩店》和《巴纳比·拉奇》。

其中《巴纳比·拉奇》是狄更斯唯一两部历史小说之一(还有一部是《双城记》)。

②艺术特色a.狄更斯的初期创作已经触及当代一些重大的社会问题。

但是,在这一时期,狄更斯对社会丑恶现象的揭露还只停留在个别现象上。

而且他的讽刺还比较温和,常常和幽默掺和在一起,还洋溢着充满幻想的乐观情绪,小说中受苦难的“小人物”最终大多赢得了“仁爱”的资产阶级的庇护,找到了幸福生活。

b.狄更斯初期作品一般采用流浪汉小说的形式。

如匹克威克先生的旅途见闻,奥列佛·推斯特在伦敦的流浪生活等。

通过个人的流浪生活,展示广阔的社会画面,是狄更斯小说艺术的一大特色。

c.在艺术手法上,他擅长用夸张和重复来达到讽刺的效果。

(2)第二时期的创作①创作作品第二时期的创作包括19世纪40年代中的作品。

代表作有《马丁·朱什尔维特》和《董贝父子》。

同时40年代中另一类作品如中篇小说《圣*诞之歌》和《钟声》,都是寓意的,它们反映了作者的正面理想。

②艺术特色a.早期创作中”仁爱”的资产者不见了,作者对他们的乐观幻想已经基本破除。

但是他仍然认为感情教育可以改造资产者,也可以改造社会。

b.狄更斯这一时期的艺术风格也更深沉而丰富了。

流浪汉小说的形式已基本被抛弃。

小说的情节集中描写一个或几个矛盾的发展,描写的社会面仍然广泛,人物虽多,但组织在情节发展之中,层次分明。

读书心得——《雾都孤儿》中人物的神话-原型解读1 问题的提出查尔斯·狄更斯作为批判现实主义小说的集大成者,对英国文学的发展作出了巨大贡献。

其作品在鞭笞社会现实的同时又给予读者一种孩童般的温暖情怀,因而受到了广大读者的青睐。

小说《雾都孤儿》是狄更斯早期的一部重要作品,标志着狄更斯文学生涯的开端。

该小说主要反映新济贫法下英国社会最底层人民的悲惨生活,通过描述小孤儿奥利弗辗转曲折的童年来揭露当时社会的善与恶。

作者在小说中既无情地鞭笞了资本主义的黑暗和虚伪,又高歌了人间的真善美,因此吸引了众多学者的眼球。

有的对《雾都孤儿》中大量的哥特式因子进行分析,认为哥特式的“黑色”性更突显了现实的荒诞和复杂[1]。

有的则揭露了书中的反犹主义,斥责狄更斯深受欧洲基督教影响,对犹太人带有不可避免的种族歧视[2]。

有的通过对南希形象的剖析,鞭笞了当时英国社会的阴暗和腐朽[3]。

此外,因为该小说是现实主义经典之作,所以大部分学者都从批判现实主义角度出发去分析其中的现实主义特征[4]。

他们绝大部分的研究都专注于现实主义的剖析、童话色彩的解读、反犹主义的探讨以及人物形象分析等,然而,用神话-原型批评理论去分析其中人物特征的研究却是凤毛麟角。

细读狄更斯的众多作品,尤其是《雾都孤儿》,读者可明显发现小说大量的人物刻画或文学元素都可以在神话中找到其相对应的原型模式。

狄更斯在作品中对神话元素的青睐恐怕很难说是巧合,因为神话故事或人类早期的心理情感早已通过集体无意识以及文化传承深深地影响着文学创作。

本文将通过文本分析,探讨《雾都孤儿》中几个关键角色的神话原型,从而使读者能够更多维地去理解狄更斯的创作意图。

2 神话-原型批评理论的解读我国神学研究者叶舒宪在其经典著作《神话-原型批评》中对“神话”和“原型”这两个关键词进行了阐释,他说:“所谓神话-原型批评在国外文论界并没有一个众所公认的统一名称。

最初,流行的称谓是‘神话批评’(myth criticism),泛指那种从早期的宗教现象(包括仪式、神话、图腾崇拜等)入手探索和解释文学现象,特别是文学起源和发展的批评、研究倾向。

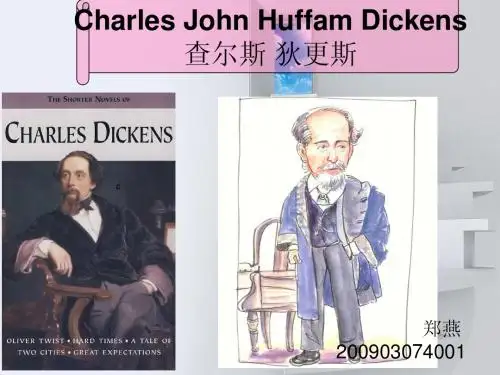

查尔斯·狄更斯一、人物简介代表作品:《雾都孤儿》、《大卫·科波菲尔》、《双城记》人物生平:狄更斯1812年出生于英国,是海军职员约翰·狄更斯和伊丽莎白·巴洛所生的第二个孩子。

狄更斯5岁时全家就迁居占松,10岁时又搬到康登镇(今属伦敦)。

狄更斯早年家境小康,小时候曾经在一所私立学校接受过一段时间的教育,但是父母经常大宴宾客,金钱上没有节制,12岁时,狄更斯的父亲就因债务问题而入狱,一家人随著父亲迁至牢房居住,狄更斯也因此被送到伦敦一家鞋油场当学徒,每天工作10个小时。

或许是由于这段经历,备尝艰辛、屈辱,看尽人情冷暖,使得狄更斯的作品更关注底层社会劳动人民的生活状态。

小说《大卫·科波菲尔》中,就是描写了自己这一段遭遇。

不过由于父亲继承了一笔遗产而令家庭经济状况有所好转,狄更斯也才有机会重新回到学校。

15岁时他从威灵顿学院毕业,随后进入一家律师行工作,后来又转入报馆,20岁时成为一名新闻记者。

狄更斯并没有接受很多的正规教育,基本上是靠自学。

狄更斯后来成为一名国会记者,专门采访英国下议院的政策辩论,也时常环游英伦采访各种选举活动。

他开始在各刊物上发表文章,并最终收集成《博兹札记》出版,这是他的第一部散文集。

但真正使他成名的是1836年出版的《匹克威克外传》),全书透过匹克威克与三位朋友外出旅行途中的一连串遭遇,描写了当时英国城乡的社会问题,一开始这本书并没有引起太多的焦点,第一年只销售500册,到了1837年春天,《匹克威克外传》成为英国社会争相讨论的话题,社会上出现了“匹克威克热”,英国城市的街头出现各种各样与匹克威克有关的商品,最后此书成为世界文学的经典名作。

狄更斯一生刻苦勤勉,繁重的劳动和对改革现实的失望,严重损害了他的健康。

1870年6月9日狄更斯因脑溢血与世长辞,临终时他的第一部侦探小说《艾德温·德鲁德之谜》也未能完成。

他去世后被安葬在西敏寺的诗人角,他的墓碑上写道:“他是贫穷、受苦与被压迫人民的同情者;他的去世令世界失去了一位伟大的英国作家。

雾都孤儿:代表维多利亚时代社会阶层的经典之作介绍《雾都孤儿》是英国作家查尔斯·狄更斯于1859年出版的一部小说,被广泛认为是他最伟大的作品之一。

这部小说以深刻描绘19世纪伦敦的社会现实而闻名,展示了当时社会阶层等级制度中穷人与富人之间悬殊差距以及贫困孩童生活的苦难。

维多利亚时代社会阶层背景在维多利亚时代(1837-1901),英国社会高度分层,权势和财富集中于少数精英阶层手中。

上流社会享有特权和优势,而下流社会则陷入贫困和不公正待遇。

这种阶级鸿沟是雾都孤儿这部小说中主要反映的主题之一。

小说情节及角色《雾都孤儿》讲述了一个名叫奥利弗·特威斯特的孤儿从贫困潦倒逐渐通过种种困境最终找到自己亲生父母的故事。

小说中,奥利弗通过遭受虐待、法律不公还有社会污名等种种困境,折射出当时底层人士所面临的各种苦难。

作品中其他角色如费金先生、萨利·怀特、佛罗伦斯等复杂而鲜明的人物形象也展示了不同社会阶层中人们的命运和与道德价值观的斗争。

小说揭示的社会问题《雾都孤儿》以其深刻的社会批判而著名。

通过对奥利弗这个可怜孩童命运的描述,狄更斯展现了维多利亚时代底层人们在贫穷和歧视下所经历的苦难。

小说探讨了贫富差距、堕落和不公正待遇等社会问题,呼吁对贫困者给予同情和支持。

此外,《雾都孤儿》还揭示了当时中国移民在伦敦所面临的歧视和艰辛生活。

小说中描绘的中国厨师谢尔盖被黑帮逼迫的情节,反映了当时英国对非英裔移民的歧视和暴力行为。

影响与价值《雾都孤儿》被广泛誉为维多利亚时代最著名的小说之一,它对当时社会产生了深远的影响。

这部作品以生动而真实的描写引发了人们对社会问题的关注,促使了一系列法律和社会改革,改善底层人民的生活状况。

同时,《雾都孤儿》也警示着现代社会面临的许多问题。

它提醒我们要保护弱势群体,消除不公正待遇,并引导我们思考贫富差距及种族歧视等社会问题。

结论总而言之,《雾都孤儿》是一部以维多利亚时代阶级制度为背景、揭示当时社会问题并呼吁变革的经典之作。

远大前程:财富与阶级的追逐与反叛概述《远大前程》是一部由查尔斯·狄更斯创作的小说,首次出版于1854年。

该小说以英国维多利亚时代为背景,描述了财富和阶级之间的冲突以及主人公们在这个社会中的奋斗和反叛。

内容概要故事以主人公皮普(Pip)为线索展开,讲述了他从一个贫穷孤苦无依的孩子,通过一系列意外与机缘巧合,进入上层社会并获得遗产的经历。

然而,在追求财富与提升社会地位的过程中,皮普逐渐认识到金钱并不能带给他真正幸福,同时也看清了上层社会虚伪与残酷的现实。

最终,他选择放弃财富,并回归到自己真正爱着和应该关心的人身边。

财富与阶级冲突《远大前程》深入探讨了19世纪英国社会中贫富分化和阶级固化问题。

小说中描绘的上层社会象征了财富和权力,而底层人物则被迫面对贫困和剥削。

狄更斯透过皮普等主要角色的经历,揭示了社会不公平现象以及财富与幸福之间的关系。

阶级制度的存在导致了各种冲突和矛盾,引发了人性与道德的挣扎。

主人公皮普的成长与反叛皮普是一个普通、善良却相对愚蠢的孩子,在遇到神秘的老奇普(Magwitch)后改变了他一生的轨迹。

令人意想不到的是,老奇普并非皮普所想中富有善心之人,而是一个逃亡囚犯。

尽管如此,老奇普给予了小男孩爱和金钱,并带领他走向上层社会。

然而,在远离家乡、接触到高尚世界中虚伪面纱后,皮普逐渐认识到金钱并不能购买真正的幸福,并意识到自己背叛了自己真正关心和珍视的人:乡村姑娘艾斯特拉(Estella)和养育自己的老姐夫乔·格尔吉斯(Joe Gargery)。

在真相浮出水面后,皮普决定与财富分手,并选择回到自己永远珍爱的人身边,展现了他的成长和内心的反叛。

反映社会问题狄更斯通过《远大前程》深刻反映了维多利亚时代英国社会面临的许多问题。

小说中描绘了曲折离奇却真实存在的社会环境、贫困、囚禁罪犯、剥削劳动者以及上层社会对底层人物的高傲与歧视等诸多问题。

通过揭示阶级固化、道德沦丧和虚伪等弊端,狄更斯呼唤着当时社会对于人性尊重、平等和正义的关注。

雾都孤儿:查尔斯·狄更斯的社会批判与关怀

介绍

《雾都孤儿》是英国作家查尔斯·狄更斯于1859年出版的一部小说,以维多利亚时代伦敦为背景,展现了社会阶级差距、贫富不均、人性的复杂性和对弱势群体的关怀。

本文将探讨小说中的社会批判和作者的人道主义精神。

社会批判

1.阶级差异:小说中通过描写孤儿奥利弗的命运,展示了当时伦敦社会中底

层贫民与中上层阶级之间不平等的生活条件和机会。

这种社会不公引发了作者对社会制度和道德问题的批判。

2.腐败政府机构:通过描述相关角色如孟格尔夫人和贪污官员,狄更斯揭露

了政府机构内腐败现象。

他借此向读者传达着政治系统需要进行改革,并呼吁减少腐败行为以造福全民。

人道主义关怀

1.对孤儿的关心:狄更斯在小说中通过奥利弗的形象表达了对弱势群体,特

别是孤儿的关怀。

他揭示了贫穷、无家可归和艰苦生活等问题,并借此呼吁社会为这些弱势群体提供更好的帮助和保护。

2.描写慈善机构:小说中出现了一些慈善机构和慈善事业家,如布朗罗、桑

培恩夫人等。

这些角色代表了那些为改善社会状况而努力的人,展示了人道主义精神的重要性。

小结

《雾都孤儿》是一部既批判社会问题又表达作者人道主义关怀的经典文学作品。

通过描述伦敦底层贫困生活和阶级差异,狄更斯提醒读者察觉社会不公,并呼

吁改变。

作者通过塑造孤儿奥利弗和其他形象来传递对边缘化群体的关爱,并

建议增加慈善事业以帮助那些最需要帮助的人们。

这部作品深刻揭示了人道主

义的重要性,并引发了人们对社会不公和贫困问题的关注。

《雾都孤儿》中“堕落女性”形象解读《雾都孤儿》是19世纪英国著名的批判现实主义小说家狄更斯的早期作品,这部作品对19世纪的英国资本主义社会给予严厉批判,对揭示社会道德和政治有着深远的意义,在外国文学史上具有深远的历史意义。

在19世纪维多利亚时期的小说中,不少作家描写了堕落的女性,其中不乏出身破落贵族者,她们都自觉或不自觉地破坏了社会风气,违背了当时的中产阶级理想女性的道德风尚。

从一定意义上讲,这种带批判性的创作也是对作家肯定的理想女性观的一种强调。

小说主要描述了奥利弗、南希等几个青少年的故事。

狄更斯用他独特的精炼的语言和外貌描写突出了书中的人物性格和特征,塑造了一个个鲜活、生动的人物形象。

在书中,狄更斯描写了奥利弗、费金等男性形象,同时也塑造了许多女性形象,主要分为两类:一类是美好、善良的女性,例如贝德温太太、梅莱夫人和罗斯小姐;一类是堕落的女性群体,例如南希、贝特和夏洛特。

作为“堕落女性”,南希和贝特、夏洛特各自有着相同和不同之处,如在南希身上,我们不仅看到了她因家庭和社会环境而堕落的悲愤、苦痛,更看到了一个向往光明美好,但又无可奈何的鲜活形象。

本文将对“堕落女性”的形象加以分析,并深刻挖掘她们自身的闪光点,进一步探讨作者塑造此类人群的原因和意义。

一、“堕落女性”形象的共同点书中主要描写了三个“堕落女性”形象,包括夏洛特、南希和贝特。

夏洛特是奥利弗在棺材店里遇到的第一个姑娘,贝特和夏洛特作为一个群体,是在奥利弗来到伦敦之后,共同出现的。

狄更斯通过独特的语言、细致的外貌和心理描写,为我们塑造了一群“堕落女性”形象。

(一)行为上的堕落三位女性,她们每天从事着不正当的行当,充当着剥削者的压迫工具、盗贼们的打探工具, 在行为上已经坠入了堕落的深渊。

夏洛特在棺材铺中扮演了一个欺凌弱小、剥削人、压迫人的角色,看到奥利弗与诺亚反抗的时候,毫无顾虑、一马当先与老板娘、诺亚共同欺凌、殴打、折磨奥利弗。

南希、贝特从小就被“老犹太人”费金训练,在贼窝中生活了十几年,与一群社会渣滓过着非人的生活,为了维持生存,从事着偷盗行业,帮助匪徒从事不正当的业务。

文档标题:《雾都孤儿》:查尔斯·狄更斯时代的社会投射引言《雾都孤儿》是英国作家查尔斯·狄更斯于1855年出版的小说,以伦敦为背景,描写了维多利亚时代社会中所存在的贫富差距、道德腐败和社会不公等问题。

本文将深入探讨这部小说中所反映的狄更斯时代社会现象及其对当今社会的影响。

1. 维多利亚时代背景维多利亚时代(1837-1901)是英国历史上一个重要的时期,经济、政治和社会方面都发生了巨大变革。

这个时期见证了工业革命和城市化进程的加速,也造成了严重的阶级分化与不平等。

2. 社会贫富差距在《雾都孤儿》中,狄更斯刻画了工人阶级和中产阶级之间的明显贫富差距。

孤儿奥立弗从小遭受剥削和苦难,展示出底层人民生活的悲惨境况。

富人则过着奢侈的生活,忽视了底层人民的困境。

3. 道德腐败《雾都孤儿》中的角色形象栩栩如生地表现了那个时代社会的道德沦丧。

贪婪、虚伪和道德堕落成为社会风气的主要特点。

例如,女绅士蕾特在小说中以一种堕落的方式追逐自己的欲望,最终导致了自己悲惨的结局。

4. 社会不公狄更斯通过《雾都孤儿》揭示了当时社会中存在的不公正现象。

无论是法律制度还是社会习俗,都对弱势群体造成压迫和伤害。

通过描写孤儿奥立弗被剥夺了财产、受到不公正待遇等情节,狄更斯呼吁改变这种不公与压迫。

5. 当代影响尽管《雾都孤儿》所描述的时代与我们当今社会有较大差异,但其中反映出来的贫富差距、道德腐败和社会不公问题依然具有现实意义。

这部小说使我们反思和对照,看到现代社会中仍然存在的一些类似问题。

它提醒我们关注社会不平等,推动建立更加公正和包容的社会制度。

结论《雾都孤儿》是查尔斯·狄更斯创作的一部充满社会投射力的作品,揭示了维多利亚时代英国社会中存在的诸多问题。

这些问题在当今社会仍然具有重要意义,激发了我们对贫富差距、道德腐败和社会不公等议题的深入思考,并促使我们采取行动改变现状。

英国作家查尔斯狄更斯的历史故事英国作家查尔斯·狄更斯(Charles Dickens)是19世纪英国文学的杰出代表之一。

他以其作品中富有情感的叙述方式和描写社会底层人民的生活条件而闻名。

本文将回顾狄更斯的历史故事,展示他在文学界的重要地位。

狄更斯的历史故事从他自身的经历中获得灵感。

他生于1812年,成长于维多利亚时代的英国。

他的家庭经历了贫困和艰辛的日子,这种背景对他后来的创作产生了深远影响。

狄更斯最早的作品之一是《雾都孤儿》(Oliver Twist),这部小说讲述了一个孤儿的生活,揭示了当时英国社会的不公和贫富差距。

其主要角色奥利弗是一个无辜的孩子,他进入了孤儿院和重要人物的生活,经历了各种苦难和不公平的对待。

这部小说引起了公众的强烈反响,并引发了社会对贫困和童工现象的关注,迫使政府采取改革措施。

《雾都孤儿》之后,狄更斯的另一部著名作品是《远大前程》(Great Expectations)。

这部小说讲述了一个叫做皮普的孤儿的成长历程。

皮普通过机缘巧合进入富有的贝皮家庭,并梦想着改变自己的命运。

小说揭示了社会地位和人性的冲突,并探索了个人自由意志和社会约束之间的对立。

它强调了人们对于自我实现和追求幸福的力量,以及财富和身份对人生的影响。

狄更斯的作品还包括《双城记》(A Tale of Two Cities),这是一部关于法国大革命的历史小说。

小说以伦敦和巴黎两个城市为背景,描写了不同社会阶层的人们在动荡的时代中所经历的挣扎和牺牲。

它既展示了个人命运与历史事件的交织,又揭示了人们对自由和正义的追求。

在他的整个创作生涯中,狄更斯一直关注社会问题,并以富有同情心和幽默感的笔触描绘人物形象。

他的作品引起了读者的共鸣,并在当时被广泛传播和赞赏。

他的作品对英国和整个世界的文学产生了深远影响,成为了19世纪文学的经典之作。

总结来说,狄更斯是一位杰出的英国作家,他的历史故事深刻地揭示了社会问题和人性的复杂性。

外国文学史之狄更斯一、狄更斯三个时期的主要作品及创作特点:1、第一时期:狄更斯接连发表了《匹克威克外传》《奥立佛·退斯特》《老古玩店》等5部长篇小说。

《匹克威克外传》是狄更斯的成名作。

小说以退休商人匹克威克先生以及其它的几个朋友的游踪为线索展开情节,反映了当时英国广泛的社会生活。

2、第二时期:狄更斯创作了《马丁·瞿述维》《董贝父子》《大卫·科波菲尔》《荒凉山庄》《艰难时世》《小杜丽》等6部长篇小说,以及短篇小说《圣诞故事集》、特写集《访美札记》等。

《大卫·科波菲尔》是狄更斯自己最喜欢的作品,带有一定的自传性质。

3、第三时期:狄更斯创作了《双城记》《远大前程》《我们共同的朋友》《艾德温·德鲁德的秘密》等4部长篇小说。

二、狄更斯人道主义思想的主要特点:狄更斯小说的思想内容是丰富而复杂的,但有一条红线贯穿其中,那就是人道主义。

作者从人道主义出发,批判了维多利亚时代的英国资本主义社会,提倡与弘扬宽恕、博爱之类的伦理道德,并对人性作了广泛而深入的探索。

人性是狄更斯人道主义思想的基础与出发点,宽恕、爱、和解等道德信条是狄更斯人道主义思想的主要内容,而社会批判则是狄更斯从人道主义出发对社会进行观察和评价的结果。

三、《双城记》的主要人物形象:1、梅尼特医生是小说的主要人物,人道主义的典型。

青年时期的梅尼特医生正直高尚,他亲眼目睹了厄弗里蒙地侯爵兄弟虐杀农民的惨案,为了求得良心的安宁,写信向朝廷告发,反而被侯爵兄弟关进巴士底狱。

长期的监禁使他丧失了理智。

出狱后,在女儿的照料下,医生恢复了理智,精神也产生了升华。

他明知达尔那是厄弗里蒙地家族的后代,可是为了女儿的幸福,扔同意了他们的婚事。

因为他有了新的信仰,要为爱、为别人的幸福而活着。

法国大革命中,他一面营救女婿,一面一视同仁地位监狱中所有的人看病,包括囚犯和看守。

这时,他已成为仁爱和宽恕的化身。

2、卡尔登是小说的另一个重要人物。

狄更斯早期的小说,气势宏伟、通俗流畅、幽默泼辣而又充满感伤情调,其中对社会的揭露批判,一般只限于局部的制度和领域。

如《雾都孤儿》《尼古拉斯·尼克尔贝》《老古玩店》、《马丁·朱述尔维特》、《圣诞欢歌》等。

从《董贝父子》以后,狄更斯的创作更为成熟。

《大卫·科波菲尔》进一步深入探索人生的奋斗历程,具有自传性,是反映19世纪中叶英国中下层社会的长幅画卷。

《荒凉山庄》《艰难时世》《小杜丽》是3部政治意识很强的重头作品。

狄更斯的后期作品明显地反映出创作主题的不断深化、技艺方面的成熟和多方面的探索。

《远大前程》可以视为《大卫·科波菲尔》的负面,但探讨人生道路方面更有现实性和警世性,而作者早年的乐观态度明显减少。

主人公匹普也是孤儿,但经不起环境的诱惑丧失了原有的淳朴天性,经历严酷的磨难后才幡然悔悟,重新生活,整个小说在结构上也更精练。

《我们共同的朋友》是又一部广泛深入社会的批判小说,其中所包含的人性探索和生活哲理也更见深刻,作品运用的象征主义和侦探小说手法更增添其艺术魅力。

狄更斯最后一部小说《埃德温·德鲁德之谜》虽仅完成23章,从中也可见其精雅文笔、严谨构思以及诱人的悬念和神秘色彩。

流浪汉小说产生于十六世纪中叶的一种新文学体裁,它是以描写城市下层的生活为中心,从城市下层人物的角度去观察、分析社会上的种种丑恶现象,用人物流浪史的形式,幽默俏皮的风格,简洁流畅的语言,广泛地反映当时的社会生活,具有一定的思想意义和艺术价值的小说。

商业态度

在狄更斯的早期作品中,读者还间或能发现他对商业价值的肯定,但越是到后期,狄更斯对“商业”一词就越是持贬损的态度,他的作品也更倾向于以激烈的方式,表现出在逐渐工业化了的社会里,金钱所具有的颠覆一切的力量——现实社会

中,无处不在的是一种漠视人性的哲学,包括宗教生活在内的一切精神生活都无可救药地变成了金钱的附庸和一种可以量化的指标:“他们对所有的东西都会称重量、量尺寸和定价格。

对于他们来说,不可以称重量、量尺寸和定价格的东西从来就不存在

道德观念

随着维多利亚时期社会的发展,贵族的伦理道德观念不可避免地受到中产阶级文化的冲击,中产阶级的伦理道德观念逐渐而广泛地影响着人们的生活方式。

这种伦理道德的发展性反映在文化中就是维多利亚时期文化的发展,从而使原有的一元文化价值观被打破。

因而可以说,狄更斯在小说中不仅仅是在批判那个社会阶级不平等,而且是在评述那个社会的文化,特别是道德观念。

从中我们可以看到他对那个社会何去何从的关注与思考,也体现了他对人类生命本体的深层思索。

!!!!!!!!狄更斯特别注意描写生活在英国社会底层的“小人物”的生活遭遇,深刻地反映了当时英国复杂的社会现实,他还以理想主义和浪漫主义的豪情讴歌人性中的真、善、美,憧憬更合理的社会和更美好的人生。

为英国批判现实主义文学的开拓和发展做出了卓越的贡献。

他的作品对英国文学发展起到了深远的影响。

狄更斯“对社会生活一切最重大的问题的‘集中注意’”,强调狄更斯“那颗诗人的心……永远和穷苦不幸的人在一起。

”(德国政治家、历史学家和文学批评家弗朗茨·梅林评)

狄更斯不仅是一位反映了现实,而且还尽力对现实起作用的作家。

(前苏联作家高尔基评)

狄更斯是英国小资产阶级的痛苦、爱好和仇恨的伟大表现者,他是一个温和的诗人,善于缓和、平衡他的创作里的尖锐刺人的因素。

(前苏联文艺评论家卢那察尔斯基《论文学》评)

“狄更斯从来不曾把自己看作革命者,然而他肯定是一个革命者。

他对众议院的毫无缓和余地的蔑视……从未动摇过。

不过在《艰难时世》中,他就公开地背离了民主,而采取了卡莱尔和罗斯金的理想化的保守主义,认为贵族是人民的主人和上级,同时也是人民和上帝的公仆。

(爱尔兰现实主义剧作家乔治·萧伯纳评)

狄更斯开城市小说之先河,只有在城市经验的维度上才能理解狄更斯的天才。

(英国文化批评家雷蒙·威廉斯评)

狄更斯在19世纪小说家中无人能比。

他的名声早已超出了英伦三岛和大洋彼岸的新大陆,从他身上汲取营养的作家不可胜数,如陀思妥耶夫斯基、乔伊斯、卡夫卡、福克纳、纳博科夫、贝克特、拉什迪以及2001年的诺贝尔文学奖得主维·苏·奈保尔等。

(文学评论家哈罗德·布鲁姆《西方经典》评)。