苗族银饰的现状及其保护

- 格式:doc

- 大小:30.00 KB

- 文档页数:3

2006~黔东南苗族侗族自治州非物质文化遗产保护发展报告一黔东南苗族侗族自治州非遗资源禀赋及传承人谱系梳理黔东南苗族侗族自治州(以下简称黔东南州)位于贵州省东南部,以凯里市为州府,辖雷山、丹寨、施秉、黎平、榕江、台江、剑河、麻江、黄平、天柱、三穗、镇远、从江、锦屏、岑巩等15个县。

据统计,全州有苗族、侗族、布依族、水族、瑶族等32个世居少数民族,常住人口中少数民族人口比例接近80%,是我国少数民族人口最多的自治州。

(一)国家级非物质文化遗产资源2006年以来,国务院先后公布了四批1372项国家级非物质文化遗产名录和三批464项国家级非遗扩展项目名录,并建立了国家、省、市、县四级非物质文化遗产保护体系,这也为我国非物质文化遗产的合理保护与科学利用提供了重要的支撑。

2013年文化部部务会议审议通过,正式同意将黔东南苗族侗族自治州设立为“民族文化生态保护实验区”。

黔东南州非遗种类繁多、内容丰富,包括了民间文学、传统音乐、传统美术、传统手工艺、民俗等八大类别的非物质文化遗产。

在国务院先后公布的四批国家级非物质文化遗产名录(含扩展项目名录)中,黔东南苗族侗族自治州共有53项72处入选(部分项目统计见表1),居全国同级别行政单位前列。

(二)其他级别非物质文化遗产资源黔东南是一个以苗族、侗族为主体民族的多民族自治州,拥有丰富多彩的文化遗产。

黔东南州拥有贵州省级非物质文化遗产项目192项,省级非遗项目代表性传承人139人;拥有国家级非遗生产性保护示范基地3处,省级非遗生产性保护示范基地8处;拥有自治州级非物质文化遗产名录项目254项300处,县市级非物质文化遗产名录项目1208项。

贵州省第一批省级非物质文化遗产名录中非遗的分类与国家级名录相比有所区别,第二批开始与国家级非遗名录分类相同。

贵州省第一批省级非遗名录共分为民间信仰、民间音乐、岁时节令、文化空间、人生礼俗等13类。

黔东南苗族侗族自治州有11类非遗入选省级名录,可见其非遗资源的丰富多彩。

研究意见1.背景介绍:在进行苗族银饰研究之前,首先需要对苗族文化和历史进行适当的背景介绍。

苗族是中国少数民族之一,具有悠久的历史和独特的文化传统。

苗族银饰作为苗族传统文化的重要组成部分,承载着丰富的象征意义和民族情感。

2.研究目的:明确研究的目的和意义是非常重要的。

在研究苗族银饰时,可以探索以下方面的问题:苗族银饰的起源和发展历程、不同款式和图案的意义、制作工艺和技术等。

这些研究将有助于更好地理解苗族文化,保护和传承苗族银饰的技艺和传统。

3.研究方法:选择合适的研究方法对苗族银饰进行深入研究是必要的。

可以采用以下方法之一或结合多种方法进行研究:田野调查,包括采访苗族银饰制作者和佩戴者,观察制作过程;文献研究,包括查阅历史文献、学术论文和相关资料;实物分析,通过对苗族银饰进行材质、工艺、图案等方面的分析和比较,以了解其特点和区别。

4.研究内容:在研究苗族银饰时,可以考虑以下内容进行深入分析和讨论:不同款式和图案的意义及其在苗族社会中的角色;苗族银饰的制作工艺和技术,包括银的提纯、铸造、雕刻等过程;苗族银饰与其他文化要素的关联,如服饰、建筑、习俗等;苗族银饰的历史变迁和现代传承等。

5.意义与影响:研究苗族银饰的意义不仅在于了解和保护苗族文化遗产,还有助于推动文化多样性的认知和交流。

苗族银饰作为一种独特的艺术形式,具有重要的经济价值和社会意义,通过研究可以促进苗族银饰产业的发展和传统工艺的传承。

结论综上所述,研究苗族银饰是一项具有重要意义的工作,可以通过深入了解苗族银饰的历史、文化和制作工艺,推动苗族文化的传承和发展。

通过合适的研究方法和内容,我们可以更好地理解苗族银饰的象征意义、制作工艺和历史变迁,进而提高对苗族文化的认知水平,促进文化多样性的传播和交流。

非物质文化遗产传承与保护现状、存在问题及建议一、基本情况1、非物质文化遗产资源概况***是一个多聚居地区,在漫长的历史长河中,各民族创造了丰富多彩的民族文化,保存着浓郁古朴的民族风情,民族文化保存较好,非物质文化遗产十分丰富。

目前,有国家级非物质文化遗产代表作名录1个,省级非物质文化遗产名录4个,省级文物保护单位3处,州级非物质文化遗产名录4个,州级民族村寨1个,县级文物保护单位13处,县级非物质文化遗产名录120个。

**县从2006年开始“非遗”普查工作至今,已普查到资源总量120项,其中:民间文学27项,以苗族《刻道》歌、苗族《古歌》、苗族十二路《大歌》和苗族十二酒歌等高坡苗、河边苗等传统的叙事民歌为主,忠实记录了古代苗族的历史风貌、风俗和进化过程;民间音乐19项,最有代表性的是苗族的“飞歌”、“情歌”和“游方歌”,其价值主要表现为以歌动人、以歌传情,以“口传心授”的方式代代相传;民间舞蹈8项,最具代表性的是苗族的芦笙舞、板凳舞、踩鼓舞和捞虾舞,是集祭祀性、欢乐性、参与性和娱乐性为一体的舞蹈,是苗族群众精神上的释放和凝聚力的具体表现;民间美术5项,分别是苗族服饰、银饰、挑花、刺绣和剪纸;民间手工艺15项,以苗族服饰制作、苗族银饰制作和苗族织锦制作为代表,代表苗族最古老的民间艺术之花;民间曲艺2项,分别是苗族便哦和苗族嘎百福;传统戏剧1项,是当地汉族群众在春节前后表演的一种传统剧花灯;民间竞技5项,目前保存较好的端午节龙舟竞赛和苗族斗鸡、斗牛、斗鸟;民俗29项,最具代表性的是苗族姊妹节、独木龙舟、二月二架桥和祭桥、丧葬、****地区玩水龙等5项,展现了**祭祀文化和民间崇尚;传统知识11项,主要是***境内民族医药,多数具在自己的特色。

2、传承与保护现状在高度发达的现实社会,**非物质文化也承受着外来文化和现代文明的冲击。

首先在民文学方面,除苗族《刻道》歌已得到专项保护外,其余的都面临失传的危险。

闽东畲族与黔东南苗族的银饰比较分析闽东畲族和黔东南苗族是中国两个具有丰富历史和独特文化特点的民族群体。

作为两个民族的重要文化遗产之一,银饰在他们的传统生活中起着重要的装饰和象征作用。

本文将从材料、工艺、形式和寓意等方面对这两个民族的银饰进行比较分析。

一、材料闽东畲族的银饰主要使用的是纯银或银合金。

纯银是一种质地柔软,抗氧化性好的材料,对人体无害。

而银合金则是指银与其他金属如铜等按一定比例混合而成的材料,其硬度和强度相对较高,不易变形。

黔东南苗族的银饰主要使用的是白银。

白银也是纯银的一种,但其银含量较低,硬度较高,质地相对较硬。

二、工艺闽东畲族的银饰制作工艺主要包括铸造、打造和镶嵌等。

铸造是将熔化的银液倒入模具中,待凝固后取出做成银饰品的一种工艺。

打造则是用银片或银条经过切割、锤打、弯曲、拉伸等方式制作出形状各异的银饰品。

镶嵌是指将银饰品镶嵌在其他材料如木、骨或玉石中,以增加其美观性和丰富性。

黔东南苗族的银饰制作工艺主要包括锻造、拉丝和雕刻等。

锻造是将银材料经过加热至可塑状态后用锤子打造成所需形状的工艺。

拉丝则是将银材料通过一系列拉动、牵拉和表面处理等工序制成细长而有光泽的银丝。

雕刻是将银材料经过刻划、镂空等手法制作出各种纹样和花纹的工艺。

三、形式闽东畲族的银饰形式多样,其中最常见的有耳饰、项链、手镯、胸针和发饰等。

耳饰是闽东畲族传统服饰中必不可少的配饰,其形状多为鱼、蛇、虾等动物形态。

项链一般由数条银链或银丝串联而成,上面镶嵌着银块或宝石,具有独特的装饰效果。

手镯是用银片或银块制作成的环形装饰品,多用于手腕或脚踝部位。

胸针则是一种固定在胸口的装饰品,形状多样,常见的有花、蝴蝶等。

发饰是用来固定或点缀发髻的银制品,常见的有发簪和发夹等。

四、寓意闽东畲族的银饰寓意多与自然和生活相关,比如耳饰的鱼形象往往表示着祥瑞和富饶,而蛇形象则寓意着勇敢和聪明。

项链上的银块和宝石则象征着尊贵和美丽,手镯上的银块则表示着勇士或领导者的身份。

苗族银饰其实也分老银饰和新银饰欢迎进入凤凰银饰传习所官网了解更多的苗族银饰和凤凰古城旅游资讯,打造精美苗族手工艺银饰品,传承千年苗族银饰文化。

凤凰县苗族银饰锻制技艺传习所将保护和传承国家级非物质文化遗产项目——苗族银饰锻制技艺作为自己的职责,从未停止对苗族传统文化、工艺的挖掘、保护和技术改造。

目前已挖掘、复原、整理苗族银饰锻制技艺的工艺有:溶化、锻造、浮雕、透雕、圆雕、冷拉丝、搓丝、多层掐花、编丝、吹焊、镶嵌等,并已用于产品制作。

苗银本身是指纯银,长久以来苗族地区的重要首饰品和婚嫁用品。

但现在说的苗银都并非纯银,其它主要成分是铜,含银量不高。

其主要特点是苗族地区手工打制作,图案精美,富有寓意。

苗族银饰目前很受欢迎,但是有些苗族银饰的含银量才30%-40%。

但是有些苗族银饰是99%的含银量。

这是什么原因呢。

为什么会差这么多?但是就算这样也要和苗银区分开,苗银一般来说是不含有银的成分的,主要成分就是白铜。

其实苗族银饰分为老银饰和新银饰,具体有什么不同呢?现在给大家分享一下。

苗族最早的银饰艺术萌芽于巫术图腾活动之中。

苗家笃信银器能驱邪逐崇、防阴气戕害。

古时苗民戴上银脖圈,据说能战胜作恶的“老巫婆”,确保合家平安。

闻名遐迩的黔东南苗族大银角,其造型源自祖先蚩尤“头有角”的形象,旨在祭祀祖先、获得其保佑。

他们在日常生活中对银饰爱惜备至,奉若神明。

他们创造了各式各样图案、款式的银饰造型,既散发出浓郁的乡土民间气息,又表现出深厚的民俗文化内涵,同时也显示了一个大民族的辉煌与气势。

苗族新银饰就是现在苗族人用纯银打造的银饰,含银量99%。

苗族老银饰,当然也是苗族人自己用的。

不过材料比较复杂,主要是取决于原材料。

如果是用两角的银辅币来加工饰品,其含银就只有30—40%;如果用袁大头来加工,就有89.1%的含银量。

这个情况和汉族地区一样。

但和汉族地区不同的是,贵州历史上曾经大量地流通过“箩箩银”,就是现在人说的“圆盘锭”,苗族老银饰用“箩箩银”加工的也不少,含银量在95%左右,这些银饰中还含有少量的黄金成分(黄金成分是银矿中共生带来的)。

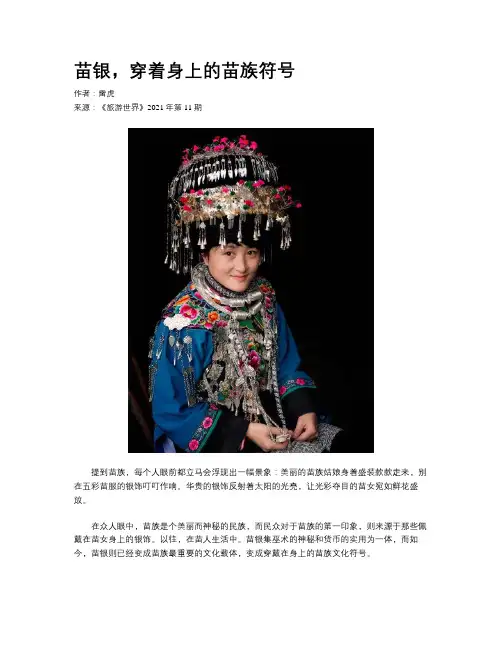

苗银,穿着身上的苗族符号作者:雷虎来源:《旅游世界》2021年第11期提到苗族,每个人眼前都立马会浮现出一幅景象:美丽的苗族姑娘身着盛装款款走来,别在五彩苗服的银饰叮叮作响。

华贵的银饰反射着太阳的光亮,让光彩夺目的苗女宛如鲜花盛放。

在众人眼中,苗族是个美丽而神秘的民族,而民众对于苗族的第一印象,则来源于那些佩戴在苗女身上的银饰。

以往,在苗人生活中。

苗银集巫术的神秘和货币的实用为一体,而如今,苗银则已经变成苗族最重要的文化载体,变成穿戴在身上的苗族文化符号。

在新时期,苗银已经自我调整,找到了新的自我定位。

而那些曾经是苗寨标配的苗银银匠呢?在机械化和城镇化双重“围剿”下,他们该何去何从?行走在凤凰古城街头,看着那些顶着苗族银饰扮苗女的姑娘,同行的摄影师也沦陷了。

虽说明知道沱江边出租的苗服和苗银风格属于贵系(贵州)苗族,但是依然租来扮苗女。

“为什么凤凰本地的苗服和苗银都是现成的,凤凰人却舍近求远用贵州苗饰来充数}”带着这个问题,我们坐上了乡村巴士,前往凤凰县城19公里外的山江镇寻找答案,因为山江镇是凤凰最大两个苗族聚居地之一(另一处为腊尔山镇)。

这里,是湘西末代苗王龙云飞的发迹地,有集苗族民居精华的“苗王府”。

更重要的是,这里减着湘西苗银世家麻氏家族的最后传人——国家非物质文化遗产苗银项目传承人麻茂庭。

车出凤凰县城后就一直在山里蜿蜒前行,随着时间的推进,路两旁的“苗味”渐浓:路边的村寨渐渐出现了青砖灰瓦的老屋,坐在屋门口晒太阳的老妇身着苗衣的比例也越来越高……车辆在一个小镇的叉路口停下,车上的人全部下车了,但是我却不肯走,直到司机提醒我三江镇到了,我才不情愿的收拾行李下来。

因为眼前的景象与我心中想象的“凤凰最后的苗寨”相去太远——钢筋混凝土堆砌起的高楼沿山而建,两条狭窄的街道如蛇一般在水泥森林中游走,而我现在就站在这两条路交汇的丁字路口,眼前的景象与汉地的小镇没有任何区别。

我不甘心,沿着两条路溯源,我心存幻想,但我的希望再一次破灭,我沿着两条路甚至走出山江镇了,路两边的景象依然和眼前一样——虽然这里是湘西最大的苗族聚居地,99.9%的居民都是苗族,但是苗寨消失了。

解读苗族的银饰文化“世界上有两个苦难深重而又顽强不屈的民族,他们就是中国的苗人和分布于世界各地的犹太人”这是澳大利亚人类学家格迪斯的一个著名论断。

苦难造就了一个坚韧不拔的民族,他们丰富的精神世界让他们创造了世界民族之林中最绚丽的苗族服饰和银饰。

苗族先人们在艰难的生存环境中欣赏并创造着艺术。

当我们看见他们在隆重节日穿上苗族服饰全身都是光华熠熠的银饰都赞叹这个民族的美丽都好奇着他们怎么能手工制造出如此绚丽的银饰。

苗族银饰的奇美造型和精巧的工艺向人们呈现了一个多彩的艺术世界,百年宝诚为你全方面介绍苗族银饰文化。

一、苗族的金银情节在苗族民间传说中,有好些是关于先民们如何制作银饰的。

其中之一,是一个叫巴高的苗族男子特别聪明,他把一根根银棒裁短,然后弯起来挂在自己的脖子上,又把多余的碎银打成小圈戴在手上,得到了大家的认可,这就是最早的“银饰”。

这可算是传说中从物质层面上对银饰来源的解释之一。

苗族上古传唱下来的著名叙事长诗的《娘阿莎》中的“水龙王”有这样的唱词:“还你六张巾,退你银项圈”在苗族的《换嫁歌》中唱出了在母系社会男子出嫁时的情景:“头插锦鸡毛,衣裙身上套。

一只银项圈,胸前㈨闪耀”时距今日是在2000年以上。

而苗族银饰之所以产生,更重要的,是它有着深层的精神动因。

苗族在迁徙途中备受磨难,不仅忍、饥挨饿,他他们更无法解释风雨雷电、洪水猛兽这些对他们生命造成极大威胁的自然奥秘,无法解释他们永远摆脱不了的苦难命运。

面临厄运,他们在原居住地就已产生的以巫术为核心的原始宗教信仰得到进一步发展,他们生活的各个领域,都被浓重的巫文化的氛围所笼罩。

巫文化主宰着苗族银饰的精神内涵。

在各种银饰图案中,寓含着巫术、信仰的图像占据装饰物的主要位置。

比如丹江苗族背部银衣有一个“宗庙”的图像造型,这是苗族原始宗教信仰的核心图样,其巫术的意义厚重,它具有统管全身银衣片的地位。

所以,每一件银衣都少不了这个“宗庙”图样,且大体稳定,不能随意创造、变形。

苗族文化与文化遗产保护苗族,是中国南方少数民族之一,分布于贵州、云南、四川、广西等省区。

苗族历史悠久,文化博大精深,是中华民族优秀传统文化的重要组成部分。

然而,在现代城市化的进程中,苗族文化与文化遗产保护面临着严重挑战。

因此,保护和传承苗族文化,已成为当前的重要任务。

一、苗族文化的概述苗族是中华民族中历史最为悠久的民族之一,其文化源远流长。

苗族地区山清水秀、风景优美,人文景观很有特色。

苗族语言主要有西南官话、苗语、壮侗语、侗语等。

其中,苗语是独立的语系,有苗语、黔南苗语、川西苗语、贵州苗语、云南苗语等多个方言。

苗族文化是多元化的文化体系,融合了多种文化元素。

苗族的文学、音乐、舞蹈、戏剧、服饰等都具有独特的风格和魅力。

其中,苗族壮族大歌《马蹄声碎》、苗绣、苗族银饰等,是苗族文化的代表作品。

二、苗族文化遗产保护现状苗族文化遗产保护问题,主要表现在以下几个方面:1、建筑类遗产离散破损较严重苗族传统建筑,是苗族文化遗产中重要的一部分。

但由于历史变迁等原因,苗文化区传统建筑大多已经被毁坏或改建。

例如,在贵州省一些乡村里,许多苗族古建筑都已经被破坏或废弃。

2、传统习俗被摒弃遗传文化的一部分,是苗族传统习俗和节日。

但随着现代化进程的不断深入,苗族传统习俗逐渐被摒弃。

例如,苗族传统禁毒文化,如今已经被很多人遗忘。

而一些居住在城市中的年轻苗族人,往往没有接触到苗族传统文化中的一些传统节日和仪式。

3、文化传承不易苗族传统文化的传承,主要依靠口传和身教。

但随着社会的不断变迁,现代教育已经逐渐将人们的注意力转向了学校额外的知识,使得很多苗族文化被年轻一代遗忘。

三、苗族文化遗产保护对策为了保护苗族文化遗产,需采取以下措施:1、加强文物保护要增加对苗族文物的保护力度。

在苗文化区及其周边地区,建立相关的文物保护法规,并加大宣传力度。

同时,加强博物馆和文化馆的建设,帮助人们了解苗族文化遗产的重要性。

2、重振传统文化要恢复苗族传统文化和习俗的传承,以传统的文化形式借助现代化工具,传播苗族传统文化。

苗族传统文化的保护与挖掘引言苗族是中国汉族和少数民族中人口较多的一个民族,苗族人口约占全国少数民族人口数量的三分之一。

苗族有着悠久的历史和灿烂的文化,如苗族歌舞、传统服饰、节日活动等,这些都是苗族传统文化的重要组成部分。

然而,随着经济社会的不断发展,苗族传统文化正逐渐消失。

为了保护和挖掘苗族传统文化,必须采取有效的措施。

一、苗族传统文化的特点及重要性1.苗族传统文化的特点苗族传统文化具有较强的艺术性和民族特色,表现为以下特点:(1)歌舞:苗族有着独特的歌舞文化,如苗族歌舞表演、踩竹板等,表现出了苗族人民豁达、热情、勤劳、善良、质朴等精神风貌。

(2)传统服饰:苗族传统服饰华贵而独特,常见的有女士的花裙、彝族头饰、银饰等,男士的黑背心、草帽、花裤等,都体现出了苗族独特的审美观和生活方式。

(3)节日活动:苗族传统的节日有龙船节、苗族脚力场、尝新节、吊秤节等,其中,各种歌舞、竞技比赛、民歌演唱、鼓打等活动更是苗族传统文化的重要体现。

2.苗族传统文化的重要性苗族传统文化是苗族人民的精神财富和文化遗产,具有以下重要意义:(1)传承文化:苗族传统文化是苗族人民长期生活积累的创造性成果,为苗族人民提供了丰富的文化资源。

保护和发扬苗族传统文化,有助于传承和弘扬苗族文化。

(2)民族认同:苗族传统文化是苗族人民认同和自我价值的重要依托,有助于增强苗族人民的文化自信心,并在全国范围内树立苗族人民的良好形象。

(3)旅游发展:苗族传统文化具有广泛的旅游价值,有助于推动苗族地区的旅游发展,提高当地的经济收益。

二、苗族传统文化的现状1.苗族传统文化的消失随着互联网、电视、手机等新兴媒体的兴起,越来越多的苗族青年开始减少与传统文化的接触,这导致苗族传统文化逐渐失传。

由于社会资金、资源等供需错配,很多传统文化载体也面临着无人编织、无人传唱的尴尬局面。

加之,现代化建设、人口迁移等因素,苗族儿童与传统文化的接触面也逐渐减少,对于苗族传统文化的发展产生了负面影响。

苗族传统手工艺苗族是中国民族中的重要组成部分,他们传承了丰富的文化遗产,其中包括精湛的手工艺技艺。

苗族传统手工艺不仅是一门流传至今的手工技艺,更是苗族人民生活和历史的见证。

本文将介绍苗族传统手工艺的魅力,以及它们在当代社会中的传承和发展。

一、剪纸艺术苗族剪纸艺术是苗族传统手工艺的代表之一。

在苗族的日常生活中,剪纸技艺常常被应用于装饰和庆祝活动。

苗族剪纸的图案以自然界的花草、鸟兽、神话传说等为主题,色彩鲜艳,线条简洁流畅,富有韵律感和装饰性。

剪纸艺术既是苗族人民艺术才华和创造力的体现,也体现了他们对自然和生活的热爱与表达。

二、苗绣技艺苗绣作为传统手工艺的又一瑰宝,是苗族女性在家庭中创作出的精美艺术品。

苗绣的风格独特,线条饱满,色彩纯净。

苗绣的图案主题包括自然景观、动植物、神话传说等,线迹细腻、工整,富有立体感。

苗绣不仅可以用作家居装饰,还可以被制成各种服饰和饰品,深受人们的喜爱。

三、银饰制作苗族银饰是苗族文化中不可或缺的一部分。

银饰制作是苗族人民擅长的技艺之一,他们善于用银线制作出花鸟、虫鱼等仿生的造型,并赋予其特殊的寓意。

苗族银饰的特点是精细纤巧,纹饰繁多,显示出苗族人民对美好生活和吉祥幸福的向往。

四、竹编艺术苗族竹编是苗族人民日常生活中必不可少的产品。

他们巧妙地将竹子编织成各种各样的器物,如筐篮、衣服、帽子等。

苗族竹编的制作工艺主要包括选材、切割、拉丝、染色和编织等步骤。

竹编制品不仅有实用价值,还体现了苗族人民对环境保护的重视和对自然的热爱。

五、木雕艺术苗族木雕是苗族传统手工艺中的瑰宝之一。

苗族人民利用各种木材雕刻出动物、植物、神话传说等丰富多样的形象。

他们的雕刻技艺精湛,透过雕刻展现出对生活和自然的理解。

苗族木雕作品既具有观赏性,又富有实用性,被广泛应用于家庭装饰和礼品交流中。

传统手工艺是苗族文化的重要组成部分,也是苗族人民智慧和创造力的结晶。

在当代社会中,苗族传统手工艺正面临着许多挑战,如传承不易、市场需求变化等。

第1篇一、案例背景苗族,是我国古老民族之一,分布广泛,以贵州、湖南、云南等省为主。

苗族文化丰富多彩,其中银饰制作技艺尤为著名。

银饰不仅是苗族人民的生活用品,更是他们表达情感、传承文化的重要载体。

然而,随着现代化进程的加快,传统银饰工艺逐渐面临失传的危机。

为了保护和传承这一宝贵的非物质文化遗产,我国政府和社会各界积极采取措施,通过法律手段加强保护。

二、案例概述2015年,贵州省某苗族银饰制作工艺传承人杨某,因涉嫌侵犯他人著作权被当地法院起诉。

这起案件引起了社会广泛关注,成为我国传统文化法律保护的一个典型案例。

三、案件经过1. 案件起因杨某是一位苗族银饰制作技艺的传承人,其制作的银饰风格独特,深受消费者喜爱。

然而,某知名银饰品牌发现杨某的作品与自己的产品高度相似,认为杨某侵犯了其著作权,遂将杨某告上法庭。

2. 案件审理法院在审理过程中,充分考虑了以下因素:(1)杨某的作品与原告的产品在造型、图案、工艺等方面存在高度相似性。

(2)原告的产品已在我国注册了外观设计专利。

(3)杨某在制作银饰时,可能参考了原告产品的设计。

3. 法院判决法院认为,杨某的行为侵犯了原告的著作权,判决杨某停止侵权行为,并赔偿原告经济损失。

四、案例分析1. 著作权保护本案中,原告的产品已在我国注册了外观设计专利,享有相应的著作权。

法院判决杨某停止侵权行为,体现了我国法律对知识产权的保护。

2. 传统工艺传承与保护杨某作为一名苗族银饰制作技艺的传承人,其作品在传承和发扬苗族文化方面具有重要意义。

然而,在保护传统工艺的过程中,也需要尊重他人的知识产权。

本案提醒我们,在传承和发展传统文化时,应注重平衡各方利益,既要传承传统技艺,又要尊重知识产权。

3. 法律宣传与教育本案的发生,提醒我们加强知识产权法律宣传和教育的重要性。

通过案例宣传,提高全社会对知识产权保护的意识,有助于形成尊重知识产权的良好氛围。

五、启示与建议1. 加强法律保护政府应进一步完善相关法律法规,加大对传统文化保护的力度。

苗族银饰的象征银饰作为苗族服饰文化的重要组成部分,与挑花、刺绣、蜡染并称苗族传统四大工艺。

苗族银饰历史悠久,工艺精湛,与其历史、文化、宗教、伦理道德以及生活习俗等关系渊源深厚,体现出苗族人民对幸福生活的热爱与追求,具有极高的艺术鉴赏价值与收藏价值。

苗族是一个偏爱“银”的民族。

据《新唐书》记载,唐贞观三年,苗族首领谢元深入朝的装束“以金银洛额”,是有关苗族银饰最早的文献记载。

到了明朝,随着经济的发展,苗族地区出现了银钱,并逐渐取代了以物换物的商品交易方式,为银饰的加工提供了原材料,推动了苗族银饰的发展。

自清朝以来,银饰开始向苗族各部落普及,并风靡一时。

到上世纪80年代,银饰发展达到了一个高峰期。

应该说,银饰的出现是苗族社会经济发展到一定阶段的产物,体现出苗族不同时期的生产力状况。

银饰在苗族历史和现实生活中起到了重要的作用,反映了在社会生产力水平不断提高的情况下,社会意识形态在不同时期所呈现出的不同面貌。

苗族银饰作为一种服饰文化具有其特有的含义。

下面,我们以黔东南苗族银饰为例,探究一下苗族银饰背后的象征含义。

一、物质的象征马克思曾说过:金银是财富的物质代表。

从《苗族古歌》所描述的人们对金银的重视与喜爱程度可以看出,苗族人民把银饰作为拥有财富和地位的象征。

正是这种物质象征,诞生出了苗族豪华的盛装银饰。

银饰以多、大、重为美,一套盛装银饰数量达三四十件之多(以施洞清江苗银饰为最),价格在万元以上,重量达一二十斤。

沉重而美丽、豪华而自然,体现着淳朴,彰显着华贵。

在黔东南苗族习俗中,父母十分重视女儿(尤其是长女)的嫁妆,以其嫁妆的多少作为自己财富和地位的象征,而女儿的嫁妆主要就是银饰。

苗家女子佩戴的银饰花样繁多,有银角、银梳、银冠、银簪、银耳环、银项圈、银项链、银锁、银玉领、银衣片、银腰带等多种。

女儿出嫁时身着银饰的数量就成了父母荣耀的象征。

为此,早在从女儿刚一出生时起,父母亲就开始为其积攒银料。

在银饰作为拥有财富和地位象征这种思想观念的刺激下,人们相互效仿、攀比,使得银饰发展空前繁荣,从“以金银洛额”逐渐发展成为全身的披挂。

贵州千户苗寨的文化传承面临哪些挑战贵州千户苗寨,这片充满神秘与魅力的土地,承载着苗族悠久的历史和丰富的文化。

然而,在现代社会的浪潮冲击下,千户苗寨的文化传承正面临着一系列严峻的挑战。

首先,经济发展带来的冲击不容忽视。

随着旅游业的兴起,千户苗寨逐渐成为热门的旅游目的地。

一方面,这为当地带来了经济收入和发展机遇;另一方面,过度的商业化也给传统文化带来了压力。

为了迎合游客的需求,一些传统的文化活动和仪式可能被简化、商业化包装,失去了原本的内涵和意义。

例如,原本庄重的苗族祭祀仪式,可能在商业利益的驱使下变得流于形式,缺乏了对神灵的敬畏和对传统文化的尊重。

此外,经济发展带来的生活方式的改变,使得许多年轻人更倾向于外出打工,追求现代化的生活,从而减少了对传统文化的传承和参与。

其次,文化同化的影响日益凸显。

在全球化的大背景下,外来文化通过各种渠道涌入千户苗寨。

现代的娱乐方式、时尚潮流、价值观念等对苗族传统文化产生了强烈的冲击。

年轻人更容易接受外来文化,对于传统的苗族服饰、语言、习俗等逐渐淡漠。

例如,越来越多的苗族年轻人在日常生活中不再穿着传统服饰,而是选择流行的服装;苗族语言的使用范围也在逐渐缩小,普通话和其他通用语言在交流中占据了主导地位。

这种文化同化现象使得苗族传统文化的独特性受到威胁,传承面临困境。

再者,现代教育体系对传统文化传承的支持不足也是一个重要问题。

当前的学校教育主要侧重于主流学科知识的传授,对于苗族传统文化的教育内容相对较少。

这导致年轻一代对本民族的历史、文化、技艺等了解有限,缺乏传承和发展的基础。

同时,由于缺乏专业的师资和教材,传统文化教育难以系统有效地开展。

另外,传统文化传承人的缺失也是一大挑战。

许多掌握着传统技艺和知识的老一辈人逐渐老去,而年轻人由于各种原因不愿意或者没有机会学习和继承这些技艺。

比如苗族的银饰锻造、刺绣、芦笙制作等传统工艺,面临着后继无人的局面。

如果不能及时培养新一代的传承人,这些珍贵的文化遗产可能会逐渐消失。

闽东畲族与黔东南苗族的银饰比较分析畲族和苗族是中国的两个重要少数民族。

畲族分布在中国的福建、江西和浙江等地,而苗族主要分布在中国的贵州、湖南和云南等地。

这两个民族都以银饰为重要的文化标志。

本文旨在比较分析闽东畲族和黔东南苗族的银饰。

一、畲族银饰畲族的银饰主要分布在福建、江西和浙江三省的闽东、赣东和浙东地区。

畲族的银饰有着鲜明的地方特色和民族风格。

畲族银饰的设计多源自自然界,如鱼、龙、虾、蚕等动物以及植物等,又像露珠、早霞、花朵等,这些设计都取材于畲族生活的自然环境。

畲族银饰的制作工艺十分独特,采用手工铸造、锯切、雕刻、倒模、钩丝、塑模等多种工艺,同时也运用深度加工、法式烧珐琅以及锡泥嵌等精湛技法达到每个细节的完美。

畲族银饰用银的含量很高,因为畲族人相信“白银”有着护身保平安的功效。

畲族银饰使用银子的数量远大于其他少数民族,尤其是在畲族妇女身上穿戴的银饰更为精美,银耳环、银手镯、银饰扣、银带钩、银脚镯等都是畲族婚嫁中不可缺少的礼品。

苗族银饰主要分布在中国的贵州、湖南和云南等省市,其中以贵州黔东南苗族聚居区的银饰最为著名。

苗族银饰的外型多样、造型传统、色彩艳丽,常常能够反映出苗族地区的风土人情和历史文化。

苗族银饰在设计与工艺上有着独特的风格和传统文化内涵,其中包括了镶针、雕花、银丝拉丝、剪银和钉珠等工艺。

苗族银饰的特色也源自苗族人对银的独特认识。

苗族人相信白银是一种神秘的物质,不仅具有财富的象征意义,更代表着吉祥、祝福、繁荣和幸福的寓意。

因此,苗族银饰广泛应用在苗族人的生产、生活和社会活动中,比如婚姻、丧葬、节庆、民俗等等。

1.造型设计上的差异畲族银饰的造型以自然元素为蓝本,象鱼、蚕、虾、蟹、龙等动物,还有植物花卉元素,线条自然流畅,呈现出一种自然、优美的感觉。

而苗族银饰则更多地表现出木鱼、滚轮、福柜、梭、釜炊等器物和生活工具,而这些器物又都带着吉祥的寓意,如福柜代表囤福聚财、梭代表家庭和睦、釜炊代表生活繁荣。

浅议湘西苗族银饰文化的内涵及其保护向弘慧学号51091700090内容提要:苗族银饰历史悠久,其多样的品种、奇美的造型和精巧的工艺,不仅向人们呈现了一个瑰丽多彩的艺术世界,而且也展示出一个有着丰富内涵的精神世界。

但目前,银饰市场棍乱,张冠李戴现象严重,真假难辨;笔者认为,端本正源,塑造精品,构建产业是保护湘西苗族银饰的必由之路。

关键词:湘西苗族银饰文化内涵产业“世界上有两个苦难深重而又顽强不屈的民族,他们就是中国的苗人和分布于世界各地的犹太人”这是澳大利亚人类学家格迪斯的一个著名论断。

苦难的历史不仅造就了苗族坚忍不拔的民族性格,更令人叹为观止的,是苗族同胞创造了世界民族之林中最绚丽的苗族服饰和银饰。

苗族银饰素以用料讲究、构图精巧、造型典雅、色彩艳丽、纯朴自然、技艺精湛而著称。

它真实地体现着苗族历史、经济、文化、艺术,客观地反映着苗族人民的生产生活、民族性格和审美情趣,具有独特的民族性,有十富的文化、民俗、美学和实用价值,具有不可估量的潜在市场和广阔的产业发展前景。

本文就湘西苗族银饰文化内涵、种类样式和产业发展进行初步探讨。

中国苗族在漫长的历史发展过程中,为了生存和发展用自己的血和汗谱写了光辉灿烂的历史,创造出独具特色的苗族文化,其中经典之作有苗族服饰,它以浓厚的文化底蕴和高超的工艺美术而被称为“服饰史书”。

2006年,湖南省把湘西州苗族服饰列入首批非物质文化遗产代表作名录,而苗族银饰是整个苗族服饰中最精美的华章!苗族普遍喜戴银饰,男女皆然,以青年妇女为最。

明代郭子章在《黔记》中对黔东和黔中苗族曾这样记载“以银环、银圈饰耳。

”至清代,使用银饰盛极苗乡,不仅佩戴普遍,而且数量之多为其他民族所罕见,黔东和湘西苗族男女均戴银饰,以妇女最为隆重,头戴银冠,项饰银圈,身着布衣,手配银镯,脚套银链,以多为美,以重为富。

苗族银饰的加工,全是以家庭作坊内的手工操作完成,银匠先把熔炼过的白银制成薄片、银条或银丝,利用压、寥、刻、镂等工艺,制出精美纹样,然后再焊接或编织成型。

苗族银饰工艺流程很复杂,一件银饰多的要经过一二十道工序才能完成。

而且,银饰造型本身对银匠的手工技术要求极严,非个中高手很难完成。

符号学认为,我们生活在一个符号世界,“全部人类行为由符号的使用所组成,或依赖于符号的作用”。

苗族银饰也是一个自成系统的符号世界,有着诸多的象征意义:一、苗族银饰是苗族历史的折射。

我们从湘西苗族背戴中不难看出,在远古时代,苗族先民山战败,为了生存和发展进行了悲壮的山北向南、山东向西的大迁徙,一件件精美的工艺品就是一幅幅苗族先民筚路蓝缕、创造家园的不朽画卷。

带有明显支系标志的苗族银饰,详实地记载了苗族各支系的发展与变迁。

所以在苗族民间流传这样的俗语:“要知古今有何难,看看服饰就知晓。

”二、苗族银饰是苗族农耕文化的再现。

湘西苗族多水牛角银饰。

古时,长江中下游水乡盛产水牛,而湘西苗族,正是从水乡迁来。

水乡的苗族先民有穿原始的“水牛皮鞋”之习俗,实际上它是一种文化具象和物质符号。

解放前的湘西苗区,用水牛皮根据脚型大小自制成鞋子,冬天穿上这种“水牛皮鞋”十分暖和。

而今,在湘西苗族地区把水牛头高挂在灶上祭祀,吹牛角号、喝牛角酒遍及苗乡。

这种顶礼膜拜水牛角与水牛角银饰习俗,是典型的畜牧业、农业民族的特征,是农耕文化的真实写照。

三、苗族银饰是苗族宗教文化的反映。

银是光明的象征。

如古老而原始的歌乐舞一样,苗族最早的银饰艺术萌芽于巫术图腾活动之中。

苗家笃信银器能驱邪逐崇、防阴气戕害。

古时苗民戴上银脖圈,据说能战胜作恶的“老蛊婆”,确保合家平安。

如在湘西苗区小孩有戴花银帽之俗,造型有十八罗汉、菩萨坐莲等。

传统的童帽饰造型多见狮、狗、蝶等形象,还有“福禄寿喜”、“长命富贵”、“六宝”等字样。

四、苗族银饰是苗族人民写实艺术的再现。

在苗族银饰中,处处洋溢着写实艺术。

从使用部位来划分,可分为头饰、脖饰、手饰、脚饰及衣饰五大类。

头饰有银梳、银簪、银角、插花、银雀、耳环、耳柱、凤冠、银沧签等;脖饰有劲圈、压领等;手饰有手镯、戒指;脚饰有脚圈之类;衣饰则有银片、银牌、银沧、响铃、钮扣、腰带链。

项圈和压领有扭丝、扁条、响铃、翻边等花样;手镯有小米、圆柱、竹节等不同式样;戒指又有四方、马鞍、四连环等种类;衣饰银片中有衣肩银片、衣角银片、衣袖银片、背带银片等等。

均为典型的写实艺术手法。

五、苗族银饰是苗族幻想艺术的杰作。

银饰图案的题材多以苗族人民生活中习见的花鸟鱼虫、飞禽走兽为制作内容,也有少量传统民俗戏文、传说人物、场景、山雀、蝴蝶、蜈蚣,田里的鱼虾、田螺,树上的桃子、石榴,门前房后的莲花、菊花、水仙、牡丹,畜圈里的牛、马、鸡、兔,甚至箱子里的古钱、元宝,男人们把玩的唢呐、刀剑等,但凡眼下所见,都成为银匠手中取之不尽,用之不竭的创作题材。

各样组合搭配而成的银饰纹样,在苗家服饰中都表示各种不同的象征意义。

蝴蝶、锦鸡、龙、凤纹样与苗族神话传说有着千丝万缕的内在联系;而“八仙过海”、“双凤朝阳”、“龙凤呈祥”、“双狮夺宝”等纹样,是按传统民俗的习惯分别表达神通广大、祥瑞喜庆、男女恩爱、发家致富的吉祥涵义。

比如,苗族人民创造性地把飞在高空中的鸟、深潜的鱼、奔驰的马,弯曲疾行的蛇等动物的特征,综合成能幽能明、能细能巨、能长能短、能登天能潜渊的动物—龙。

农业生产的丰收,家庭人丁的兴旺,财物的富有等,苗族人民都归结为龙灵保佑。

因此,苗族人民穿龙衣,戴龙头手镯、耳环,跳接龙舞,舞龙灯,雕龙像,造龙宫,饮龙食等等。

风凰也是幻想中一种最美丽的鸟,苗族银饰中的凤凰综合了迷人多姿的孔雀,秀美无比的金鸡等特征,造型分外华丽苗族银饰是超自然的幻想艺术。

它是由平面艺术、视觉艺术、立体艺术而发展起来的具有代表性的综合型幻想艺术。

苗族银饰在各民族的首饰中首屈一指,苗族男女着盛装时必佩银饰,昂贵且繁多。

一个盛装的苗族妇女,个身银饰可达二十斤。

每逢苗族盛大节日,男人们身着盛装,佩戴银饰,欢歌载舞地来到节日场中,美不胜收。

在民族文化已成时尚的今天,民族地区风情游、文化游已是海内外游客的首选。

湘苗族文化以其独特的魅力吸引着四海宾客,湘西苗乡已成为旅游的天堂。

进苗乡、过苗节、听苗歌、跳苗舞、品苗菜、购苗物已是广大游客梦寐以求的愿望。

苗族银饰早已成为游客购物的首选。

湘西山青水秀。

凤凰县更是人杰地灵,集自然、人文、民俗于一身,2001年被破格为第101座中国历史文化名城。

自2001年开始出售景点经营权以来,旅游业异常火爆,年接待中外旅游人数上百万,景点日收入上百万。

2005年《光明日报》把凤凰列为“最值得去的小城”之首,力压丽江和平遥。

在凤凰,以家庭为作坊的银匠户近百户,从事银饰加工、买卖的则多达数百人。

不少苗族村民还走出村寨,游走在凤凰古城的大街小巷,谋求发展空间。

苗族银饰是苗族文化的缩影,保护并发展湘西苗族银饰产业已迫在眉睫。

下面笔者就如何保护和发展湘西苗族银饰产业提儿点看法:一、端本正源,构建湘西苗族银饰产业是苗区旅游经济发展的新亮点。

银饰是苗族外部形象的标志,是苗族物质文明和精神文明的重要组成部分。

实践证明,一个民族的民族服饰越有特色,民族文化越丰富、民俗风情越浓烈、民族氛围越凝重,那么它的民俗资源就越十富,越是具有经济发展的潜力。

苗族银饰是极具特色的民族资源,是不可多得的巨大财富,要开发好、利用好、保护好。

但目前银饰市场较为混乱,如个别导游或文人把代代相传的苗族银帽、银链及其它银制品介绍为他族;大量小商小贩以次充好,以假乱真,这种现象极大地欺骗了顾客,有损苗族人民的形象。

因此,必须端本正源,还苗族银饰真身。

二、加快步伐,把小打小闹的作坊经济迅速转化为民族产业经济。

现今苗族银饰大多数以手上作坊为主,采取小打小闹的形式,边做边卖,无标准可台,无质量可求,既费时、费料,且产量不高,工艺不一,严重地制约着苗族银饰产业的发展。

因此,要立足大市场,精选优秀的传统上艺,集结民间出类拔萃的工匠,形成款式传统化,用料精良化,工艺民族化,制作手段现代化的银饰产业,批量生产苗族银饰。

同时培养和造就一批懂经营管理,有工艺特长,有科学头脑的民族经济人才,大兴苗族银饰产业,从而为少数民族群众提供千千万万个就业岗位,实现国家提出就的转移和消化富余劳动力的目标,加快苗区经济的发展。

三、加大宣传力度,提高苗族银饰产品的知名度。

有人说:“文化是明天的经济。

”文化对人的影响是巨大的,一个美丽的传说,一部著名的电影都往往可能带来无限的商机,产生巨大的经济效益。

我们正处在一个知识经济时代,信息产业化将成为趋势。

作为民族物质生产的苗族银饰产品,怎样解决信息闭塞、交通不畅、经济文化落后的现状而求得更大的发展?首先必须运用先进技术,进行个面宣传。

四、实施湘西苗族银饰品牌战略。

湘西苗族银饰力求形成产业,就应该树立品牌念识。

首先应该深挖苗族传统民间上艺的潜力,实现苗族银饰与苗族文化的有机结合,民族工艺与现代艺术的完美统一,民族心理与大众心理相吻合,特色文化与求异心态相适应,做到银饰款式民族化,工艺水准现代化。

其次,创造苗族银饰精品。

在各种装饰品的品种上,重点开发拳头产品,创民族品牌,申清专利,注册商标,实施知识产权保护,防止假冒伪劣产品。

品牌将让苗族银饰具有市场权,品牌是苗族银饰走向产业化的通行证。

因此,打造精品,实施品牌战略,是苗族银饰通向产业化的金钥匙。

总之,苗族银饰是民族文化的载体,是苗族迁徙的“服饰史书”,它既能让人们了解一个民族的历史文化、社会发展等情况,还能为学术界提供不可多得的研究实物。

苗族的银饰,有如苗家人的太阳,千百年来给苗族生存的世界带来光明与祝福,向寂寥的宇宙和回归的内心投射出灿烂之光,从而产生出支撑苗家人生活美好的巨大精神力量。

开发与利用苗族银饰资源,形成苗族银饰产业势在必行,期待随着苗族银饰的推广,带来世界服饰产业的新革命。

参考文献:【1】《湘西文化大辞典》马本立岳麓书社 2002年;【2】《湘西文化揭秘》刘路平胡炳章作家出版社 2006年;【3】《民俗文化》《苗族银饰的内涵》龙杰 2005年第7期【4】《二十世纪西方文论史》张首映北京大学出版社 1999年【5】《美学三论——论崇高论诗学论诗艺》马文婷宫雪译 2009年。