董其昌以淡为宗的书学思想

- 格式:pdf

- 大小:2.91 MB

- 文档页数:1

从董其昌说冲淡美书法素材库腾讯官方认证唯一书法素材库,千册古今名帖数据,回复数字免费下载!书家神品董华亭,楮墨空玄透灵性。

除却平原俱避席,同时何必说张邢。

在中国书法艺术的浩瀚长河之中,明朝的董其昌无疑是一位不可被忽略的书法大师。

他擅书能画,且精于鉴赏,其历史地位堪比米芾、赵文敏等人。

董其昌的书法善用淡墨,呈现出一种冲淡美。

但是冲淡并非淡而无味,细细咀嚼,这种书画艺术更是冲而不薄,淡而有味。

这些无不体现了董其昌不染尘俗,淡而清雅的高尚品格,以及他对静谧的美学理想境界的憧憬。

而在董书的气韵之中他的品格与思想都的到了完美的体现。

气韵是无法感知的,是艺术家和艺术作品的灵魂与精髓,后世对于董其昌的书法也有着很高的评价和推崇。

因此,研究董其昌的书法气韵对于学书者的探学之路起着至关重要的作用。

笔者学书尚浅,试做深浅探讨,在此向各位专家们请教。

一、才溢文敏、风度翩翩董其昌,字玄宰,号思翁、思白,别号香光居士,松江府上海人,后因重役之征,避入邻县华亭。

董其昌1555年出生于一个官宦之家,是当时上海地区颇有影响的名门望族。

何良俊在《董隐君墓表》中指出:“董氏,上海之望族也。

”关于董其昌的籍贯究竟是上海县还是华亭县,数百年来一直是一个颇有分歧的问题。

依据文献的记载和分析,董其昌的籍贯应是上海县。

早在清代,嘉庆《上海县志》的修纂人员就曾对此有过详细的考证,称:“考董氏谱,自其昌以前,未有迁他县者。

《华亭志》亦云:(董其昌)上海董家汇人。

及阅李绍文《云间杂识》云:董思白为诸生时,瘠田仅二十亩,区人亦令朋充役,至弃家远遁。

后登翰苑,且别其籍,不敢认为上海人。

观此条则其昌为(上海)邑人可证,其昌之托籍华亭,始得其故,近录此以识。

其后董氏之占他县籍者不复书。

”此外陈继儒也证明了这一点,称:“按董氏谱,其先汴人,宋南渡扈跸,遂籍松江之上海。

”陈继儒是董其昌的挚友,他的话极为可信。

董其昌作为一位著名的书法家,其历史地位可谓举足轻重。

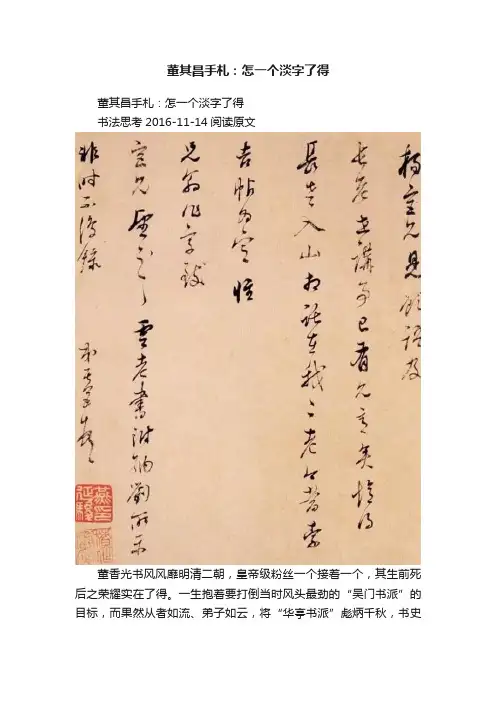

董其昌手札:怎一个淡字了得董其昌手札:怎一个淡字了得书法思考2016-11-14阅读原文董香光书风风靡明清二朝,皇帝级粉丝一个接着一个,其生前死后之荣耀实在了得。

一生抱着要打倒当时风头最劲的“吴门书派”的目标,而果然从者如流、弟子如云,将“华亭书派”彪炳千秋,书史留名,确切是很有几把“刷子”的。

这几把真刷子无论是从艺术宗旨、鉴别眼光、理论贡献还是自身实践来看,直到今天谁要冒然轻视董其昌的话,除了说明他傻以外,也只能证明他傻了。

年青时对董其昌不以为然,就像董其昌年青时对文徵明、祝允明不以为然一样,看来还是子路未见孔子时。

有时无知真是恐惧,胆量大得惊人,但多是浅薄的轻狂。

鄙薄香光者,多是以刚猛比温柔,以雄强比秀雅,两种完全不搭界的审美取向和标准,硬要把泰山之巍伟比太湖之柔波,只能是鸡同鸡语、鸭同鸭讲。

董其昌从17岁学书,一生活了82岁,是勤奋加时机加学养的完美典型。

他与当时的大收藏家项元汴相友善,就好比现在和国度博物馆馆长是哥们一样,得以饱览大量的古代书法名家真迹,对其眼力的提高起到至关重要和无可替换的作用。

这种机遇极少数人才有,极少数人之中又纷歧定都具有深厚内功的修养和天赋的过人才华,所以有些人看了也是白看,练了也等于没练,像乾隆皇帝的一笔俗字,无数蠢诗一样。

喜欢和擅长完全是两码事,拧不清楚就会被人贻笑千年,丑丢大了。

所以说缘是最重要的。

平时行善积德,埋首功课不求闻达,到头来是你的就一定是你的,当然不一定都在生前。

孔子曰:人不知而不愠。

因此还要沉得住气。

董其昌精通禅理,以禅喻书画,崇南抑北,标榜文人画,对后世影响极大,并逐渐成为主流,直至左右着后世画坛的格局。

董其昌一生中的假想敌是赵孟頫,为的就是要与其争一位置,最后也确切争了一位置。

董的官也做得很大,做到了一品。

按时下的话说,董其昌对自己是高标准、严要求,哪跟阿猫、阿狗为伍。

后人不管朝野上下,倒是不厚此薄彼,二个都爱,一个也不能少,董赵并举,各有宠爱三千。

【书法研究】董其昌“淡书”风格初探■唐晓亮董其昌“淡书”风格初探■唐晓亮董其昌(1555—1636),字玄宰,号思白、香光居士,松江华亭(今上海闵行区马桥)人,书画家、书画理论家。

其书法,不论信函、手札,还是诗词、评论,观之读之,都有清风拂面、雅气袭人之感。

董氏书风最大的特点就是轻盈、飘逸、恬静、空灵,如果用一个字概括,那就是“淡”,不激不厉而风规自远,给人以“行到水穷处,坐看云起时”的享受,这与其特有的秉性、信仰是分不开的。

换句话说,是他修为的直接体现。

董其昌自明万历十七年(1589年)考中进土,35岁走上仕途到80岁告老还乡,曾三进三退。

为官十八载,归隐就长达27年。

“陈力就列,不能者止”。

董其昌对于官场的精明,与其家乡先贤陆机所崇奉的“士为知己者死”相比,诚然把明哲保身的政治思想用得如鱼得水。

“字如其人”,董其昌的这种性格,对他的书风产生了一定的影响,其表现形式则为“淡”。

此其一。

其二,在信仰上,董其昌倾心禅宗、专注庄周。

明代中叶以后,禅学盛行,禅宗的“空”和庄学的“静”,形成了他以“淡”为宗的思想根基。

这一点,我们从他所撰的《容台集》中可以窥豹一斑,其好友陈继儒也曾为他撰《容台集叙》,称其“独好参曹洞禅,批阅永明《宗镜录》一百卷,大有奇怪”。

禅宗“心如明镜,淡泊空灵,神明气朗”的境界是他不懈的追求,甚至连他的书斋都以“画禅室”来命名。

在《画禅室随笔》中,其每每论及书画常以禅语言之,如:“书道只在巧、妙二字,拙则直率而无化境矣。

”“读万卷书,行万里路,胸中脱去尘浊,自然丘壑内营,立成鄄鄂,随手写出,皆为山水传神矣。

”但是,作为文人书画家的杰出代表,董其昌浸淫最深的还是庄学。

庄子“自然为宗”的思想是对自然万物天性的认识,表现在艺术创作上则是要求创作主体在创作过程中必须具备自由、空明的心境,创作出表现自然万物本原性生命的作品,传达万物的纯然本性。

庄子这种自然主义的艺术观对董其昌影响很大,他曾在《题画寄吴浮玉黄门》中说:“林木漫传濠濮意,只缘庄叟是吾师。

试述董其昌的书法用墨摘要“以画法用墨”的集大成者的董其昌所提出的“南北宗论”,不仅是中国绘画的历史,也是审美追求的体现。

董其昌在审美追求与书法是一致的。

在书法、绘画的实践中,他吸取了南宗画家的审美,兼收并蓄,在笔墨趣味和审美上追求秀雅蕴藉。

最后他创造了“平淡天真”的书风,实现了对“淡”美的审美追求。

他将禅宗思想的境界加之作品之中反映出的“淡”不仅仅是墨色色彩中的浓淡的“淡”而是笔法变化灵活并不跳跃过大;字的结体端庄并不呆板;章法萧散并不散乱。

是禅宗中所提倡的崇尚自然平淡的“淡之玄味”。

他以“淡”为美的艺术风格影响了书坛近三百多年,特别是清代的皇帝,由于皇帝对他的青睐,更是掀起群臣模仿的追随之风。

关键词:董其昌;用墨;淡;艺术特色;审美追求AbstractDong qichang (1555—1636), XuanZai ,the word, thought white, thought weng, fragrance light rove. As a master of "ministered to act" dong qichang proposed "the theory of civil cases, is not only the history of Chinese painting, is the embodiment of the aesthetic pursuit. Dong qichang in aesthetic pursuit and calligraphy are consistent. In the practice of calligraphy and painting, he learned the south of thepainter's aesthetic, eclectic, pursue fair expounds on the pen and ink interest and aesthetic. In the end, he created the "plain naivety" book wind, implementation of the "light" aesthetic pursuit of beauty.He will be the state of zen thoughts and works reflect the "light" is not only in the inky color shades of "light" but brushwork flexible change don't jump too much; The nexus of contracts of modesty is not inflexible; Kept his not messy. Advocate natural is advocated in zen tame xuan taste of the "light".He with "light" for the beautiful art style has affected the gallery of nearly three hundred years, especially the emperor of qing dynasty, because of the emperor in his favour, is the wind of the princes of imitation to follow.Key words:Dong qichang; ink; Light; artistic features; aesthetic pursuit目录TOC \o "1—3" \h \u 摘要IAbstract II目录III前言1一、董其昌书法用墨风格的形成1(二)禅宗思想对董其昌用墨的影响2二、董其昌书法用墨的艺术特色3(一)“淡”美的笔法与墨法3(二)“淡”美的布白特点5三、从艺术发展的悖论看董其昌书法用墨风格的形成6(一)共时性/历时性6(二)周期性/非周期性7(三)有规律/无规律8四、董其昌书法“淡”美艺术的影响与启迪9结语10参考文献11谢辞12毕业创作作品13前言董其昌擅长归纳古人的艺术成就和经验,长于吸收借鉴,勤奋钻研,创作出自己独特的艺术风格。

董其昌的重要绘画理论主张与艺术成就董其昌是历史上举足轻重的书画家,在明末清初这个关键时期,提出了“崇古”、“南北宗论”等理论主张,并应用其身,形成了自己以“淡”为格调的艺术风格。

标签:董其昌;画论;“淡”中国绘画发展到明末清初,不仅各绘画风格和流派日臻成熟,而且各种绘画理论也日趋完善。

成熟的绘画需要完善的理论来指导,在明末清初的理论中影响最大的应属董其昌“画分南北宗”之说,其中虽有不严谨之处,但不伤大局,此后清初四王和八大、石涛等人又从两个不同的方面继承并光大了他的业绩,使中国传统山水画臻于完全成熟的境地。

董其昌在书、画两方面都很有造诣,并精于书画鉴赏,以禅绘画,提出南北宗论,并推崇南宗為文人正派。

其善画山水主要以董源、巨然、米氏父子及黄公望、倪瓒为宗,而运以己意,笔墨上追求秀雅蕴藉的效果与趣味拓展了文人山水画的新境界,结束了宋元以来的文人山水画的古典时期,开启了历史新纪元的大门。

“南北宗论”是董其昌按绘画创作方法和画家出身,把山水画分南北两派。

将水墨渲染画法的文人画家比作南宗,视青绿勾填画法的职业画家为北宗。

《画旨》卷上:“禅家有南北二宗,唐时始分,画之南北二宗,亦唐时分也。

北宗则李思训父子着色山水,流传而为宋之赵干、赵伯驹、伯骕,以至马夏辈。

南宗则王摩诘始用渲淡,一变钩斫之法,其传为张璪,荆关、董巨、郭宗恕、米家父子以至元之四大家...。

”由此可见,他将大小李将军称为北宗之祖,但将王维说成南宗开山鼻祖并无足够的史实证据,将郭宗恕、范宽列归为“南宗”近人亦多有訾议。

从维护“文人画”传统的纯洁性来说,对于某些画家乏于深厚的文化修养之病采,贬议之亦不为过。

但董其昌总结了数百年来山水画演化的发展的历史经验,或多或少认清了其中的历史轨迹。

董其昌明确主张“学古”必须“能变”,借古以开今。

《画旨》卷下:“学古人不能变,便是篱堵间物,去之转远,乃由绝似耳。

”董其昌的新复古主义的实质亦如元初的赵孟頫一样,仍为一种托古改制。

淡”境界的开拓与“离合”说的创发——董其昌的书论● 王世征董氏以“淡”为宗的思想根基,在于禅宗和庄学。

明中叶以后,禅学盛行,董氏倾心禅宗,笃好禅悦。

其好友陈继儒为他所撰《容台集叙》,称其“独好参曹洞禅,批阅永明《宗镜录》一百卷,大有奇怪”。

南禅宗“心如明镜,淡泊空灵,神明气朗”是其向往的境界:他以“画禅室”名斋,论书每用禅语,可见禅学对他的重大影响。

而作为传统文人书画的代表,他浸染最深的还是庄学。

他曾说:“林木漫传濠濮意,只缘庄叟是吾师。

”《题画寄吴浮玉黄门》)《庄子?天道》称:“夫虚静恬淡,寂而无为,万物之本也。

”又刻称“纯粹而不杂,静一而不变,淡而无为,动以天(指精神)行,此养神(心)之道也”。

这些都是他的人生追求。

可以说,正是庄学和禅宗的境界,造就了一代大师董其昌及其艺术。

董其昌书论的另一重要方面,就是他独到的书法继承观。

这一课题所以重大,在于它足以决定一个书家业绩的大小、成败,乃至整个书法事业能否不断发展。

董氏考察了晋、唐以来众多名家所走过的道路,汲取了唐、宋书论中有关的精华,对其中的基本规律进行了精辟的概括和阐发,这就是他的“离合”说。

看他的有关论述:大慧禅师论参禅云:“譬如有人具百万资,吾皆籍没尽,更与索债。

”此语殊类书家关捩子。

米元章云:“如撑急水滩船,用尽气力不离故处。

”盖书家妙在能合,神在能离,所以离者,非欧、虞、褚、薛各家伎俩,直要脱去右军老子习气,所以难耳。

哪吒拆骨还父,拆肉还母,若别无骨肉,说甚虚空粉碎,始露全身。

晋唐以后,唯唐杨凝式解此窍耳,赵吴兴未梦见在。

(《容台别集。

书品》)。

这是董氏从佛家参禅的精义中悟出的学书法门,即要把古代书法大家的技艺本领,像抄家那样锱铢不剩,全部攫为己有:更进而向他索还原属于自己的那部分。

总之是在榨取古人中脱化出自我,前者即是“合”,后者即是“离”。

而这“合”是“离”的前提,须如米芾说的那样处心积虑、执着专注,不得古人三昧誓不罢休(按:米氏原话本指用笔的沉着)。

董其昌书法“终若印空”的平淡审美理念张玮崴;曹坤坤【摘要】晚明最重要的书法理论大家董其昌一生对书法研习和理论总结不断。

后人评他的书法研习有三种境界:“初若印泥”、“中若印水”、“终若印空”。

三种境界分别代表了对他早中晚期书法艺术的总结。

“终印若空”是他的第三种境界,也是他最后风格形成融化精华的表现。

他本人具有文入画思想,艺术上强调“平淡”理念。

他书法最高境界的“终印若空”正是体现了他的平淡思想。

他用率意天真的意识书写创作,最终形成了柔和静淡的书风,影响了晚明清初时期的书法风格。

【期刊名称】《美与时代(下旬刊)》【年(卷),期】2012(000)008【总页数】2页(P92-93)【关键词】书法理论;董其昌;审美理念;平淡;书法艺术;风格形成;书法风格;文入画【作者】张玮崴;曹坤坤【作者单位】安徽师范大学美术学院;安徽师范大学美术学院【正文语种】中文【中图分类】J292.1晚明最重要的书法理论大家董其昌一生对书法研习和理论总结不断。

后人评他的书法研习有三种境界:“初若印泥”、“中若印水”、“终若印空”。

三种境界分别代表了对他早中晚期书法艺术的总结。

“终印若空”是他的第三种境界,也是他最后风格形成融化精华的表现。

他本人具有文人画思想,艺术上强调“平淡”理念。

他书法最高境界的“终印若空”正是体现了他的平淡思想。

他用率意天真的意识书写创作,最终形成了柔和静淡的书风,影响了晚明清初时期的书法风格。

董其昌是晚明时期最著名的书法家兼理论家,不仅一生都在勤勉钻研苦练书法,而且还在实践的基础上不断地总结书法理论,提出了一些比较有意义的理论学说。

董其昌作为帖学传统的最后一位大师[1],在帖学向碑学转换变革之时,以自我的书风影响了晚明及清初时期很多书法家,形成了一代崇董书风。

董其昌(1555—1636)字玄宰,号思白、香光居士。

董其昌的艺术生涯中书法起步比绘画还早。

他在《容台别集》中记载:“余十七岁学书,二十二岁学画”。

董其昌书学思潮及其意义浅谈作者:刘超来源:《艺术科技》2017年第01期摘要:董其昌是明代书坛的集大成者,对他的书学思潮进行剖析,书学理论是研究的根本途径,本文通过分析董其昌的代表书作《画禅室随笔》和《容台集》的内容,揭示其书学思潮及其启示意义。

关键词:董其昌;书学思潮;意义庚戌之变之后,明朝社会时局动荡、宦官当权,导致政治腐败、社会矛盾问题日趋严重,董其昌就生活在这一时期。

对董其昌的书学思潮进行剖析,他的书学理论是研究其思想的根本途径。

《画禅室随笔》是董其昌书学思潮的代表书论,在用笔与书法作品评价上都进行了细致的描述,这也可以看作是董其昌学习书法的理论依据。

下面,笔者通过其书论选句来揭示董氏学书理念。

“作书所最忌者位置等匀,且如一字中,须有收有放,有精神相挽处。

王大令之书,从无左右并头者。

右军如凤翥鸾翔,似奇反正。

米元章谓大年《千文》,观其有偏侧之势,出二王外。

此皆言布置不当平匀,当长短错综,疏密相间也。

”从“长短错综,疏密相间”八个字便道出董其昌对字形笔画安排时的思想,也是技法层面的基础思想。

作书呆板无神,或状如算子,或滞如墨猪,这都是作书的大忌。

正因如此,才有赵孟頫“用笔千古不易”之说。

“作书之法,在能放纵,又能攒捉。

每一字中失此两窍,便如昼夜独行,全是魔道矣。

”“攒捉”这个词本是拳学术语,但从书法用笔的角度来看这主要表现为一种“势”,即在发笔蓄力和驻笔停顿使转处表现出的巧妙笔势,目的其实就是蓄势、调锋。

当然,这种“攒捉”要求书写者须具备相当高的控笔能力,对笔的使转走停能够熟练掌控,从而使作品不会显得轻浮。

“作书须提得笔起,不可信笔……转、束二字,书家妙诀也。

”由此观之,能放纵,也能攒捉,既体现了董其昌学书理论的细腻,同时也体现了其书学思想与中国暗合一动一静、一张一合的古典哲学和美学思想的高度统一。

“以奇为正”是董其昌学书思想的又一重要体现。

“予学书三十年,悟得书法,而不能实证者,……所谓迹似奇而反正者,世人不能解也。

董其昌书法美学与艺术风格初探作者:王思远来源:《好日子(中旬)》2018年第02期摘要:董其昌崇尚王阳明心学,同时又信佛参禅,他将心学和禅宗哲学融会在书法作品之中,使其书法作品清淡中见幽远,娟妙中含虚和,成为他心灵的轨迹。

董其昌以禅论书,把质朴无华、平淡自然作为书法艺术的最高境界,形成了独具特色的书法艺术风格。

董其昌在艺术理论上建树颇丰,对后世产生了深远的影响。

关键词:董其昌;书法美学;风格;禅悟【一】董其昌生于明嘉靖三十四年(1555),卒于明崇祯九年(1636),字玄宰,号思白、香光居士,松江华亭(今上海市松江县)人。

董其昌生活在社会转型、时代变迁的晚明时期,社会矛盾尖锐。

社会的动荡使哲学思想领域发生了重大变化,占统治地位的程朱理学因其内容日趋繁琐僵化而失去了人们的信仰,代之而起的是尊崇主体精神的王阳明心学的兴起及王艮、李贽进步思想的传播。

董其昌能书善画,“天才俊逸,少负重名”,“性和易,通禅理,萧闲吐纳,终日无俗语”[1]。

他认为王阳明“无善无恶心之体,有善有恶意之动,知善知恶是良知,为善去恶是格物”[2]近于禅。

禅宗认为佛性存在于人的自心之中,人的解脱,关键是人的觉悟和内心的超越。

禅宗主张“明心见性”,其修持方法为主体的体验和顿悟,主体一经顿悟,虽然人依然活在现实人生中,但精神境界已升华到澄净空虑的涅境界。

禅宗所追求的澄净空明的精神境界和王阳明心学通过去欲获得超越的心理境界是相通相似的,因而引起了董其昌的极大兴趣。

他崇尚心学,同时又信佛参禅,在34 岁时曾与唐文献、袁宗道、吴本如等到松江龙华寺访问憨山禅师,他还与明末四大禅师之一达观禅师交往颇深。

万历十七年(1589)董其昌考取进士,走上了仕途,但他却屡次弃官归家或推辞不赴任,他对仕途的追求远不及对哲学和艺术的热爱与探索。

入仕之后,他经常与冯元成、焦、朱国桢等谈禅论佛,切磋学问,又得以观赏许多古代名家法帖墨迹,心摹手追,渐入佳境。

董其昌虽一生为官,却时而隐退于江南故里,遍交名流,徜徉山水,游戏禅悦,沉浸于书画艺术之中。

董其昌书法的禅心佛境,墨淡如烟,纤毫毕现哲学是艺术的灵魂,而构成中国文人精神世界的哲学成分无外乎儒释道三种,其所占比例的不同,呈现出的审美情趣和精神面貌亦有霄壤之别,中国书法对这一法则的演绎淋漓尽致。

要说受佛学影响最深的书法家,当属明代大家董其昌。

董其昌书法作品董其昌,字玄宰,历经神宗,光宗,熹宗,思宗四朝,晚明时代,朝堂之上政治风云诡谲,各方势力争名夺利,宠臣权臣翻手为云覆手为雨,你方唱罢我登场,多少博学聪慧之士今朝位列天子明堂,转眼又俯身菜市口身首异处。

而董其昌以禅宗为要义,心入佛境,时隐时仕,进退得宜,游刃有余,心灵上皈依禅宗,政治生涯虚静怡淡,潜心书画,皆入禅宗之妙义。

其画室为名为画禅室,书画理论著作《画禅室随笔》,皆以禅作为文眼。

禅心佛境的草蛇灰线伏脉于董其昌人生历程和书画意境中,在艺术表现上,禅心佛境更为耀眼,也成就了董其昌最为别致的艺术特色和精神韵味。

董其昌书法作品董其昌的艺术实践和理论阐述都显现出禅宗思想对他的重要影响,“大慧禅师论参禅云:譬如有人,具万万赀。

吾皆籍没尽,更与索债。

此语殊类书家关捩子”,诸如此类以佛理喻书法的例子在董氏的书论中随处可见。

董其昌自述本性好书,但不好书名,品格平淡,书风淡雅,且淡之玄味,笔由天骨。

在书法实践上好用并且善用淡墨,呈现出古淡,潇散的精神韵致,率意自然,让人痴迷神往,沉醉其间。

运笔上潇散有致,结字上疏朗清旷,与干笔淡墨,共同表现出清淡悠远的禅宗意境,营造出宁静雅致的氛围。

中宫松散,字距疏朗墨淡如烟,纤毫毕现,折挫使转,淡然忘我,可谓是僧家亦有芳春兴,自是禅心无滞境。

董其昌书法作品佛教分派系,引禅入书的书家众多,大家各寻其道,皆有所得,有中正平和的智永禅师,有汪洋恣肆的狂禅怀素。

禅宗五祖弘忍门下有惠能、神秀,惠能以顿悟立说,神秀以渐悟成学,神秀著名的禅诗“身是菩提树,心如明镜台。

时时勤拂拭,勿使惹尘埃”。

慧能的四句禅语流传更广“菩提本无树,明镜亦非台。

董其昌是明代书法绘画艺术的杰出代表人物,在中国书法史、绘画史上占有非常重要的地位,董其昌的行书更是在其书法领域占有突出的地位,同时也是其最具代表性的书体,董氏开创了以萧散、简淡为主的书法风貌,在中国书法史上形成了重要的影响。

一、董其昌行书的分期(一)早期:宗师晋唐,取韵为上董其昌少年时十分聪慧,其父董汉儒是一位乡中塾师,在其父的影响和教导下,董其昌勤奋好学。

隆庆五年(1571年),十七岁的董其昌参加了松江府会考,学问虽佳,却因为字写得差,而被取为第二名,由此董其昌才开始了他的翰墨情缘。

董其昌初学颜真卿多宝塔,并受颜真卿影响颇深,持续久远,后以唐书不如魏晋,故而上探魏晋,向钟繇、王羲之的经典法帖学习,这不乏是对“取法乎上”的很好诠释。

董其昌曾在莫如忠的私塾读书,并向莫如忠学习书法,莫氏对董其昌的学书历程起到了很大的影响,因此,有了其“上探魏晋”的习书思想,为后来的书法道路奠定了良好的基础。

(二)中期:转入宋元,初显风貌董其昌在二十岁至三十五岁期间,迫于生计,流连于各地私塾任教,在此期间,结识了当时有“第一收藏家”之称的项元汴,得以尽览众多名家书作真迹,并进行了大量的临习,对后来取法“宋元”奠定基础。

万历十七年(1589年),历经坎坷的董其昌终于高中,因此,开始了其仕途生涯。

在京师为官期间,时常与当朝名士切磋文艺,纵谈剧论;正因为有了这些见识和交游,促成了董其昌广阔的眼界和丰富的学养。

中年后的董其昌书风发生了转变,开始将取法对象转向宋元时期的书家。

在其所著《画禅室随笔》中提道:“余十七岁学书……更二十年,学宋人,乃得其解处。

”[1]由此可以看出,董其昌在其三十七岁的时候,迎来了其学书历程的关键节点,由于当时晋人的书法真迹极为罕见,而宋元时期的墨迹作品传世颇多,可以很大程度上还原古人的笔法、墨法,故而董其昌把重点放在了对宋元时期墨迹的学习上,其中主要向他终身崇拜的米芾学习,通过大量的学习,董其昌深得米芾神韵,并初显自己风貌。

董其昌评其书法“古淡天真,米痴(米芾)后一人而已”

元代有这样一位大家,诗书画三绝。

董其昌评其书法“古淡天真,米痴(米芾)后一人而已。

”他的绘画开创了水墨山水的一代画风,画法疏简,格调天真幽淡,以淡泊取胜。

作品多画太湖一带山水,构图多取平远之景。

题《安处斋图》卷

这位大家就是“元四家”之一的倪瓒。

他的书法作为在野的高人韵士,参禅学道,浪迹天涯,以一注冰雪之韵,写出了他简远萧疏,枯淡清逸的特有风格。

题《修竹图轴》

《淡室诗》轴

文征明、董其昌都曾高度赞美过他的书法。

文征明评曰:“倪先生人品高轶,其翰札奕奕有晋宋风气。

”董其昌评曰:“古淡天真,米痴(即米芾)后一人而已。

”

《呈久成札》

《呈云浦诗札》

《题周文英诗志传》

《题渔庄秋霁图》。

董其昌书法艺术“淡”美的研究

董其昌(1555-1636)是明朝末期著名的书法家、画家、文学家,在中国文化史上具有重要地位。

他的书法艺术以“淡”为主要特点,这种“淡”美风格在其书法作品中得到了充分展示。

“淡”的美,是指董其昌书法中那种不刻意追求浓烈厚重的气韵,而是尽力使笔墨、线条、节奏等因素保持柔和、流畅的情感。

这种“淡”的美在较大程度上来源于董其昌对于诗词和文学作品

的深入研究,对于“文以载道”、“文章合用,笔墨相称”的思想

的贯彻实践。

他注重以文学情感去启发书法创作,以创造富有诗意的美感。

同时,董其昌书法的“淡”美也在于其醇美的笔墨表现和极其细腻的意境描写。

他有着独特的视角和审美体系,能够将自己深厚的文学功底转化为书法表现的特点,运用轻盈的笔画和灵动的节奏,营造出流畅、动人、空灵而不失端庄的境界。

另外,董其昌书法的“淡”美还表现在他对于空白的把握和利用上。

他注重透过空白的处理,凸显出书法之美。

他善于以透视法、留白法等手段,去构建书法作品中的空间和画面。

这种空灵、超凡的空间感,使得董其昌书法的“淡”美更加深刻,更加具有张力和活力。

总之,董其昌书法艺术的“淡”美是一种情感、意境和语言的流露,是他对于诗词、文学及书法的深入研究和感悟之外,在笔墨表现、意蕴描摹和空白运用方面的卓越表现。

它不仅是中国

传统文化的重要组成部分,更为当代人们提供了一种审美观念和艺术追求的参考价值。

淡”境界的开拓与“离合”说的创发——董其昌的书论●董氏以“淡”为宗的思想根基,在于禅宗和庄学。

明中叶以后,禅学盛行,董氏倾心禅宗,笃好禅悦。

其好友陈继儒为他所撰《容台集叙》,称其“独好参曹洞禅,批阅永明《宗镜录》一百卷,大有奇怪”。

南禅宗“心如明镜,淡泊空灵,神明气朗”是其向往的境界:他以“画禅室”名斋,论书每用禅语,可见禅学对他的重大影响。

而作为传统文人书画的代表,他浸染最深的还是庄学。

他曾说:“林木漫传濠濮意,只缘庄叟是吾师。

”《题画寄吴浮玉黄门》)《庄子?天道》称:“夫虚静恬淡,寂而无为,万物之本也。

”又刻称“纯粹而不杂,静一而不变,淡而无为,动以天(指精神)行,此养神(心)之道也”。

这些都是他的人生追求。

可以说,正是庄学和禅宗的境界,造就了一代大师董其昌及其艺术。

董其昌书论的另一重要方面,就是他独到的书法继承观。

这一课题所以重大,在于它足以决定一个书家业绩的大小、成败,乃至整个书法事业能否不断发展。

董氏考察了晋、唐以来众多名家所走过的道路,汲取了唐、宋书论中有关的精华,对其中的基本规律进行了精辟的概括和阐发,这就是他的“离合”说。

看他的有关论述:大慧禅师论参禅云:“譬如有人具百万资,吾皆籍没尽,更与索债。

”此语殊类书家关捩子。

米元章云:“如撑急水滩船,用尽气力不离故处。

”盖书家妙在能合,神在能离,所以离者,非欧、虞、褚、薛各家伎俩,直要脱去右军老子习气,所以难耳。

哪吒拆骨还父,拆肉还母,若别无骨肉,说甚虚空粉碎,始露全身。

晋唐以后,唯唐杨凝式解此窍耳,赵吴兴未梦见在。

(《容台别集。

书品》)。

这是董氏从佛家参禅的精义中悟出的学书法门,即要把古代书法大家的技艺本领,像抄家那样锱铢不剩,全部攫为己有:更进而向他索还原属于自己的那部分。

总之是在榨取古人中脱化出自我,前者即是“合”,后者即是“离”。

而这“合”是“离”的前提,须如米芾说的那样处心积虑、执着专注,不得古人三昧誓不罢休(按:米氏原话本指用笔的沉着)。

董其昌自然纯朴的“审美观”

自然、天真纯朴的审美观念是一种重要的艺术支撑,它离不开对于艺术元素的取舍与选择,从而形成一条独特的审美主线。

在书法艺术中,这一点尤为重要。

董其昌的美学观念深受禅宗和玄学的影响,他提出了“生淡”的审美主张,对于过于华丽、过于繁琐的艺术风格进行了批判。

同时,他也批评了米芾的风格,认为其过于注重笔势,缺乏淡泊自然之风格。

在董其昌的审美主张中,“淡”是一种非常重要的元素。

他认为,“淡”是一种内在的境界,不是一种外在的技法,也不能简单地通过模仿来达到。

他将“淡”与“质任自然”联系起来,认为它是性情与本心的自然流露。

只有通过个人修养的提高,加之过硬的技法,才能在书法作品中自然地表现出“淡”的境界。

因此,董其昌的审美主张与他的书法风格相一致。

他的书法作品自然、淡泊,不繁不杂,但又不失精华。

这种风格也成为了后世书法家们学习的典范,董其昌的审美思想也对中国书法艺术的发展产生了深远的影响。

附·董其昌书法《试笔帖》欣赏。

言恭达:淡墨有清雅淡远之致元代之后,董其昌是承赵孟頫之后独开淡墨一派的代表人物。

“至董文敏以画家用墨之法作书,于是始当淡墨。

”董其昌由参禅而悟到庄学的最高意境——淡,一种自然平淡虚静的境界。

董氏又以山水皴法的用墨参于书法,这种用水破墨活用、淡墨枯笔求润的技法,开创一代风格。

“淡”——淡墨有清雅淡远之致,与浓墨一样各具风韵。

《芥舟学画编》将墨分为“老墨”与“嫩墨”,即浓墨与淡墨的意思。

“老墨主骨韵”“墨痕圆绽”“力透纸背”;“嫩墨主气韵”“色泽鲜增”“神采焕发”。

潘伯鹰在《书法杂论》中曾有这样的评述:“用淡墨最显著的要称明代董其昌。

他喜欢用‘宣德纸’或‘泥金纸’或‘高丽镜面笺’。

笔画写在这些纸上,墨色清疏淡远。

笔画中显出笔毫转折平行丝丝可数。

那真是一种‘不食人间烟火’的味道!”——言恭达《抱云堂艺思录》《五岳图》作为华亭画派的代表人物,董其昌长于山水画和书法。

他在山水画中特别讲求用墨的技巧,泼墨、惜墨兼之,淡墨直皴者,笔清墨润,面貌清丽,绝去甜俗;间以浓墨,含蓄灵秀,纯以墨色气势的润泽、醒目而动人遐思。

浓淡、干湿自然合拍,着墨不多,却意境深邃,一派生机。

他在书法上尤以善用淡墨而称世,无疑是得益于绘画中用墨、用水之法,而开创一代风格。

董其昌重视淡墨、渴笔、湿笔的实践创作,更是有心于墨法的研究并总结出来,在他的书画理论中关于用墨之法随处可见:“用墨,须使有润,不可使其枯燥。

尤忌浓肥,肥则大恶道矣。

” (《画禅室随笔》)“字之巧在用笔,尤在用墨,然非多见古人真迹,不足与语些诀窍也。

” (《画禅室随笔》)“老米画难于浑厚,但用淡墨、浓墨、泼墨、破墨、积墨、焦墨,尽得之矣。

”(《画旨》)“李成惜墨如金,王洽泼墨沈成画。

夫学画者每念惜墨泼墨四字,于‘六法’‘三品’,思过半矣。

”(《画旨》)“荆浩云:‘吴道子画山水,有笔而无墨,项容有墨而无笔。

’盖有笔无墨者,见落笔蹊径而少自然;有墨无笔者,去斧凿而多变态。

”(《画旨》)“古人云:‘有笔有墨’。

2011年10月科教纵横

董其昌以“淡”为宗的书学思想

文/王军

摘 要:董其昌的书学思想与其美学思想是一致的,即追求自然之境反对人力的强力雕刻,学书“不自立家”是顺其自然,“转益多师”最后自然成家,书法追求的境界是“淡”,而“淡”正是其性情自然的流露。

关键词:不自立家;转益多师;自运机轴;淡

中图分类号:J20-02 文献标识码:A 文章编号:1006-4117(2011)10-0178-01

董其昌(1555—1636)明书画家。

字玄宰,号思白、香光居士,华亭(今上海松江)人。

万历进士。

书法从颜真卿入手,后改学虞世南,又转学锺繇、王羲之,并参以李邕、徐浩、杨凝式等笔意,自谓于率易中得秀色,其分行布白,疏宕秀逸,甚具特色。

清人王文治在《论书绝句》中对董其昌的书法推崇备至,“书家神品董华亭,楮墨空元透性灵。

除却平原俱避席,同时何必说张邢。

”认为二王之后的行草书法,除颜真卿之外就是他,虽有溢美之嫌,反映了王本人对董书的偏爱,但所谓“楮墨空元透性灵”却是深入董书骨髓了,深刻揭示了董其昌在艺术中孜孜以求的“淡”的书学思想。

董其昌不但以“淡”为艺术宗旨,建立了以二米为骨干的山水画的南北宗说,而且将之贯穿与他的书论之中,形成以“淡”为宗的书学思想。

他的书法点画清润精劲,遒力畅达,结体化米芾的上松下紧为密上疏下,有挺拔上举之势,章法疏朗,字距行距开阔,同时善用淡墨,整个风格空灵清新,如冬雪初融,虚白之处弥漫着无限生机,寓遒媚于豪放中,婀娜而不失刚健,其清新淡雅的风姿令人有清风出袖、明月入怀之想。

对于董其昌的书学思想以下分两方面来谈:一是董氏对书法的学习方法,即其学书思想;二是董氏对书法境界的追求,即其书法美学思想。

不同的书法学习方法导致不同的书法境界,反之对不同的书法境界的追求又直接影响书法的学习方法,这二者是相一致的。

他在《画禅室随笔》中自述学书经历说:“吾学书在十七岁时,初师颜平原《多宝塔》,又改学虞永兴,以为唐书不如晋、魏,遂仿《黄庭经》及锺元常《宣示表》、《力命表》、《还示帖》、《丙舍帖》,凡三年,自谓逼古。

”道之所存,师之所在,从董氏的这段自述来看,董其昌在学习前人书法方面思想开阔,不拘泥于一家一派,转益多师,从魏晋开始一直到唐宋和元朝,整个帖学传统都是他关注的目标。

学习书法的初级阶段重视临习古帖,这种方法已被历代证明是正确的。

董其昌在《画禅室随笔》说到:“盖书家妙在能合,神在能离,所欲离者,非欧、虞、褚、薛诸名家伎俩,直欲脱去右军老子习气,所以难耳,哪吒拆骨还父,拆肉还母,若别无骨肉,说甚虚空粉碎,始露全身。

”(《画禅室随笔》),这方面的思想虽不能说是唯一法门,却非常值得我们学习。

所谓的“合”就是形似,“离”就是神似,从形似到神似的学习过程,所谓得意忘形,得鱼忘荃即此,难就难在“别无骨肉”,也就是没有做到临摹作品到毕肖的程度,也就谈不上拆骨拆肉的“虚空粉碎,始露全身”了。

达到毕肖的程度只是学书的起始阶段,他在评论惟寅的书法时说“惟寅临摹功夫甚深,诸体毕肖,又自运机轴,不至刻画”(《容台集•论书》),达到毕肖这个阶段以后又会出现刻画的毛病,要想克服这个毛病就得“自运机轴”,也就是要在书法中体现自我意识。

《容台集•论书》云:“尝见妄庸子有摹仿《黄庭经》及僧家学《圣教序》,道流学赵吴兴者,曾绝肖似,转似转远,何则,俗在骨中,推之不去”,以毕肖为最终目的在艺术上便成炫技,结果就会“转似转远”,毕肖而没有原作的精神气质就会流于俗气了,因此临摹达到一定肖似的程度就要“自运机轴”,结合自己的天赋和气质以达到蜕变。

所以董其昌认为“守法不变,即为书家奴耳”(《容台集•论书》),“书家未有学古而不变也”(《画禅室随笔》),这里的变应包括两个内容:一是要“转益多师”不断变化学习和临摹的对象,二是要“自运机轴”就是要有自我意识。

对前人书法的临习,不管方法怎样,目的都是为了自己的作品能达到自己对书法领悟的境界,董其昌追求“淡”的书法境界,这与他在绘画与文学上的追求是一致的,“无门无径,质任自然,是之谓淡。

”(《诒美堂集序》)。

“作书与诗文,同一关捩。

大抵传与不传,淡与不淡耳。

极才人之致,可以无所不能,而淡之玄味,必由天骨,非钻仰之力,澄练之功,所可强入。

苏子瞻曰‘笔势峥嵘,辞采绚烂,渐老渐熟,乃造平淡,实非平淡,绚烂之极。

’”(《容台别集》卷一)。

以此可看出他对“淡”这一境界的解释与推崇,这自然对他的书学思想有极大的影响。

董其昌美学思想中“淡”的另一个来源是来自自身的体验,“米书以势为主,余病其欠淡,淡乃天骨带来,非学可及。

”(《容台别集》卷三题跋《书品》)。

又一次强调了“淡”的“非学可及”,他这个“非学可及”曾引起许多误会,受到来自各方面的指摘。

董其昌说:“质任自然,是之谓淡”,这种“淡”是出于自然的性情,又关乎平日之修养,仅有一副素朴的性情,并不能成就好的艺术作品,这又说明了董其昌为什么平生对临古那么重视了。

只有当技巧本身过硬之极,以归于忘其为技巧而容入性情,在创作时以性情出现——至无法之法时才能达到“淡”的境界。

在书法理论上首倡文人字的董其昌,指向书法的平淡天真的特质,其最高目标当然也是晋人。

不过他不鄙视唐人书法,认为只有学唐,才能入晋。

对于唐人的书法,主要抓住了其自然性的特征,注重“似奇实正”和“以奇为正”的表现方法。

在结字上要求有疏有密,能收能放,在变化中求得均衡。

反对布画均匀,位置齐平,状如算子的结体。

对于点画线条,以能遒劲而丰润为理想。

运笔贵在能提得笔起,提笔不等于少墨,饱墨切忌重按,按则 肥臃肿。

这正是书家在用笔和用墨两方面的巧妙之所在,在运笔的过程中,二者是统而为一,相辅相成的。

前文所述他的“淡”的思想来自他的体验。

董其昌的这种思想体验有其更深的思想背景,一般认为是受禅宗思想的影响,所以《容台集》中有一卷是专谈禅,并自命其室为画禅室,陈续儒《容台集叙》记载董氏“独好参曹洞禅”,董其昌在画史上倍受争议的“画分南北宗”说也是受禅宗的影响。

但是他对禅却只停留在“游戏禅悦”的基础上,只是停留在对于禅的表象理解。

他的“质任自然,是之谓谈”,正是庄子的顺乎万物自然之性,而不加以人工矫饰之力的美学思想,董其昌更有诗为证“林水漫传濠濮意,只缘庄叟是我师”(《容台诗集》卷一《题画寄吴浮玉黄门》)这更是有力证明了。

作者单位:山东理工大学美术学院参考文献:

[1]董其昌.容台集容台集别集[Z].北京:三联出版社,2003.

[2]董其昌.画禅室随笔[Z].北京:三联出版社,2003.

178 2011.10。