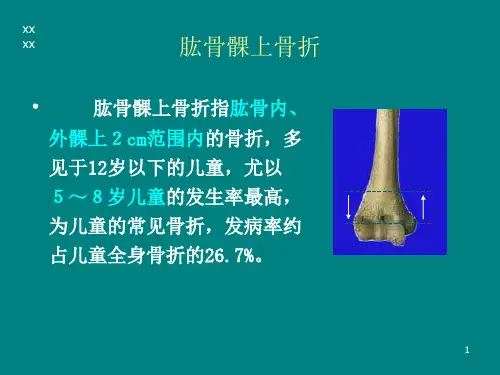

肱骨髁上骨折

- 格式:ppt

- 大小:3.56 MB

- 文档页数:51

肱骨髁上骨折解剖图引言:肱骨髁上骨折是指肱骨上臂端的两个突起之一——肱骨髁的骨折。

这是一种常见的骨折类型,通常发生在肱骨髁的外侧骨折(稍多于内侧骨折),而男性发生此类骨折的几率明显大于女性。

肱骨髁上骨折的发生往往与剧烈的冲击或摔伤有关,特别是在运动或高能量创伤中容易发生。

在解剖上,了解肱骨髁上骨折的位置和特征非常重要,可以帮助医生做出正确的诊断,并决定治疗方案以实现最佳的恢复效果。

解剖图示:肱骨髁上部位包括两个突起:外侧髁和内侧髁。

在进行肱骨髁上骨折解剖图示前,值得注意的是肱骨髁的外观会因个体差异而有所不同。

因此,这里提供的是一种典型的解剖示意图,仅供参考。

- 肱骨外侧髁:肱骨外侧髁是肱骨上骨折的常见部位。

它位于肱骨的上方和外侧,有时也被称为“大结节”。

解剖学上分为两个部分:肱骨外髁和肱骨内髁。

肱骨外髁比肱骨内髁更突出,形状呈三角形,在骨折中可能会受到损伤。

- 肱骨内侧髁:肱骨内侧髁位于肱骨的上方和内侧,稍微较肱骨外侧髁平坦一些。

在肱骨髁上骨折中,肱骨内侧髁也可能受到损伤,尤其是在严重的创伤中。

解剖图描述:肱骨是人体上臂骨的主要组成部分,位于锁骨和肩胛骨之间。

肱骨髁上骨折通常发生在锁骨和肩胛骨之间的上臂部位。

以下是一个对肱骨髁上骨折解剖图的描述。

- 图1:整个肱骨髁上的详细解剖图,包括外侧髁和内侧髁。

这个图示显示了肱骨髁的大小、形状和相对位置。

- 图2:肱骨外侧髁的解剖图。

它显示了外侧髁的三角形形状以及和肱骨内髁的相对位置。

- 图3:肱骨内侧髁的解剖图。

它显示了内侧髁的相对较平坦的形状和和肱骨外髁的相对位置。

这些解剖图的目的是帮助医生和解剖学学习者更好地理解肱骨髁上骨折的范围和特征。

日常临床中,医生可以通过这些解剖图来诊断肱骨髁上骨折,并选择最合适的治疗方法。

结论:肱骨髁上骨折是一种常见的骨折类型,特别是在运动或高能量创伤中。

了解肱骨髁的解剖学特征对于正确诊断和治疗方案的选择至关重要。

在本文中,我们提供了肱骨髁上骨折解剖图示,包括肱骨外侧髁和内侧髁的详细图示。

肱骨髁上骨折鉴别诊断模板-范文模板及概述示例1:肱骨髁上骨折是指肱骨髁上端出现的骨折,通常是由于外力作用造成的。

这种类型的骨折需要及时的诊断和治疗,以减轻病情对患者的影响。

在诊断肱骨髁上骨折时,医生需要根据患者的症状和体征进行检查,借助影像学和其他检查手段来确定诊断。

以下是一个肱骨髁上骨折鉴别诊断的模板,帮助医生进行诊断:1. 主诉:患者主要表现为上臂疼痛,活动受限,局部疼痛明显。

2. 病史:询问患者是否有外伤史,是否有慢性疾病或药物过敏史。

3. 体征:检查患者上臂的肿胀、压痛、活动受限等情况。

4. 影像学检查:X线片是诊断肱骨髁上骨折的主要手段,可以清晰显示骨折的位置和程度。

5. 鉴别诊断:需要鉴别肱骨髁上骨折与其他类型的肱骨骨折、软组织损伤等情况。

6. 治疗方案:根据骨折的具体情况确定治疗方案,可能包括保守治疗、手术治疗等。

肱骨髁上骨折是一种常见的骨折类型,但需要注意与其他相关疾病进行鉴别诊断,以便及时采取合适的治疗措施。

医生在诊断时可以参考以上提供的鉴别诊断模板,提高诊断的准确性和效率。

示例2:肱骨髁上骨折是常见的上肢骨折类型之一,正确的鉴别诊断对于患者的治疗和康复至关重要。

以下是肱骨髁上骨折鉴别诊断模板,帮助医生准确诊断并制定有效的治疗方案。

1. 病史询问- 患者年龄、性别- 有无外伤史,如摔倒、交通事故等- 有无疼痛、肿胀、活动受限等症状- 是否有既往的肱骨骨折或其他骨折经历2. 体格检查- 观察受伤部位的肿胀、皮肤瘀伤等情况- 触诊受伤处是否有明显疼痛、畸形等- 进行活动检查,观察患者的活动范围和疼痛程度3. 影像学检查- X线检查是最常用的检查方法,可以明确受伤部位的骨折情况和类型- CT扫描能够更清晰地显示骨折的具体情况和断面4. 诊断标准- 肱骨髁上骨折表现为在肱骨髁上部位的横行或斜行骨折线- 骨折线的位置、角度、长度等特征有助于确定骨折的类型5. 鉴别诊断- 肱骨髁上骨折与肱骨颈骨折、肱骨干骨折等需进行鉴别诊断- 根据X线及CT检查结果,结合病史及体格检查,进行全面分析判断6. 治疗方案- 确诊肱骨髁上骨折后,应制定合理的治疗方案- 开展保守治疗或手术治疗,根据骨折类型和患者的具体情况来选择合适的治疗方式通过以上的肱骨髁上骨折鉴别诊断模板,医生可以更加科学地进行诊断和治疗,提高患者的康复率和生活质量。

肱骨髁上骨折复位标准

肱骨髁上骨折是指肱骨上端髁部骨折,是上肢骨折中常见的一种。

在进行肱骨髁上骨折复位时,需要遵循一定的标准,以确保手术效果和患者的恢复情况。

首先,在进行肱骨髁上骨折复位前,需要对患者的病情进行全面的评估。

包括了解患者的症状、体征、影像学检查结果等,以确定骨折的类型、程度和位置等情况。

同时,还需要了解患者的年龄、性别、身体状况等基本信息,以确定手术方案和复位标准。

其次,在进行肱骨髁上骨折复位时,需要注意以下几点:

1. 选择合适的手术方式:根据患者的具体情况,选择合适的手术方式进行复位。

常用的手术方式包括内固定、外固定和开放性复位等。

其中,内固定是最常用的手术方式,可以通过钢板、螺钉等器械将骨折部位固定在一起,促进愈合。

2. 确定复位方向:在进行复位时,需要确定复位方向。

一般来说,应将肱骨髁部向外旋转,以使其与肱骨干保持一致。

同时,还需要注意控制复位力度,避免过度拉伸或挤压,导致神经血管损伤。

3. 确定复位质量:在进行复位后,需要通过影像学检查等方式确定复位质量。

一般来说,复位后应该达到以下标准:①肱骨髁部与肱骨干成一条直线;②肱骨头与肩胛骨成一定角度;③肱骨头与肱骨干之间的关节面应该平整。

4. 术后护理:在进行手术后,需要对患者进行术后护理。

包括固定、止痛、抗感染等方面。

同时,还需要进行康复训练,以促进患者的恢复和康复。

总之,在进行肱骨髁上骨折复位时,需要遵循一定的标准和步骤,以确保手术效果和患者的恢复情况。

同时,还需要根据患者的具体情况进行个体化治疗和护理,以取得更好的治疗效果。

肱骨髁上骨折的分型一、概述肱骨髁上骨折是一种常见的骨折类型,主要发生在儿童和青少年。

由于肱骨髁上骨折的复杂性和多样性,对其进行正确的分型对于治疗和预后评估至关重要。

本文将详细介绍肱骨髁上骨折的分型,以期为临床医生和患者提供有益的参考。

二、肱骨髁上骨折的分型方法目前临床上常用的肱骨髁上骨折分型方法主要有三种:AO分型、Schild分型和Winquist分型。

1. AO分型AO分型是最常用的肱骨髁上骨折分型方法之一。

根据骨折的严重程度和稳定性,AO分型将肱骨髁上骨折分为A型、B型和C型。

A型骨折是指骨折线从冠状面斜向通过关节,通常为稳定型骨折;B型骨折是指骨折线从矢状面斜向通过关节,相对较不稳定;C型骨折是指骨折线呈垂直方向通过关节,通常为不稳定型骨折。

2. Schild分型Schild分型是基于骨折线的位置和方向进行分型的。

Schild分型将肱骨髁上骨折分为三型:I型是指骨折线从外髁向内髁延伸;II型是指骨折线从内髁向外髁延伸;III型是指骨折线同时涉及内外髁。

3. Winquist分型Winquist分型是基于骨折的稳定性进行分型的。

Winquist分型将肱骨髁上骨折分为四型:I型是指稳定型骨折,无移位或轻度移位;II型是指不稳定性骨折,有移位但可用手法复位;III型是指不稳定性骨折,有移位且无法手法复位;IV型是指粉碎性骨折,通常为不稳定性骨折。

三、分型在临床实践中的应用在临床实践中,医生应根据患者的具体情况选择合适的分型方法,以便更好地评估病情和治疗方案。

肱骨髁上骨折的分型对于手术入路、固定方式以及康复方案的选择具有重要指导意义。

例如,对于AO分型中的B型和C型骨折,由于其不稳定性较高,通常需要采用手术治疗,并选择合适的内固定物进行固定;而对于Schild分型中的I型骨折,由于其稳定性较高,通常可以采用保守治疗。

同时,不同分型的肱骨髁上骨折在康复过程中也需采用不同的治疗方案,以确保患者早日康复。

肱骨髁上骨折分类

肱骨髁上骨折是肱骨髁部分骨折。

根据骨折线的位置和性质,肱骨髁上骨折可以分为以下几种类型:

1. 髁间骨折(Intercondylar fracture):骨折线在两个髁之间,

形成一个骨折片。

这种骨折通常与肱骨髁下骨折(Supracondylar fracture)同时存在。

2. 髁下骨折(Supracondylar fracture):骨折线在肱骨髁的下方,通常是肱骨髁梗塞骨折(T-condylar fracture)的一种类型。

3. 横行骨折(Transverse fracture):骨折线横向穿过髁部,分

离髁的两个部分。

4. 螺旋骨折(Spiral fracture):骨折线呈螺旋状穿过髁部,通

常伴有扭转力导致的损伤。

5. 斜行骨折(Oblique fracture):骨折线以一定角度斜向穿过

髁部。

6. 粉碎骨折(Comminuted fracture):髁部骨折呈多个碎片状,通常伴有较严重的组织损伤。

根据骨折类型的不同,治疗方法和预后也会有所不同。

因此,对于肱骨髁上骨折的分类对于治疗决策和预后评估是非常重要的。

肱骨髁上骨折复位标准肱骨髁上骨折是指肱骨骨折发生在肘关节上方,是一种常见的骨折类型。

在遭受外力作用下,肱骨髁上骨折可能会导致肘关节功能障碍,甚至影响上肢的正常活动。

因此,对肱骨髁上骨折进行复位是非常重要的,本文将介绍肱骨髁上骨折复位的标准操作流程。

首先,进行术前准备工作。

在进行肱骨髁上骨折复位手术前,需要对患者进行全面的术前评估,包括了解患者的病史、进行全面的体格检查、必要的影像学检查等。

在明确了患者的病情后,需要准备好必要的手术器械和设备,确保手术过程的顺利进行。

其次,进行麻醉和消毒。

在进行肱骨髁上骨折复位手术前,需要对患者进行局部麻醉或全麻,以确保手术过程中患者的舒适度和安全性。

同时,需要对手术部位进行彻底的消毒,减少手术感染的风险。

接着,进行肱骨髁上骨折复位操作。

在进行肱骨髁上骨折复位时,需要根据患者的具体情况选择合适的复位方法。

一般情况下,可以通过手法复位或借助外固定器进行复位。

在复位过程中,需要根据影像学检查结果,准确找到骨折端,通过适当的手法将骨折端复位到正确的位置,并通过影像学检查确认复位的准确性。

最后,进行术后处理。

在完成肱骨髁上骨折复位手术后,需要对患者进行术后处理和康复指导。

包括固定患肢,避免过度活动,定期复查影像学检查,进行康复训练等。

同时,需要对患者进行术后的疼痛管理和并发症的预防,确保患者的术后康复效果。

综上所述,肱骨髁上骨折复位是一项重要的手术操作,需要在专业医生的指导下进行。

通过准确的术前评估、严谨的手术操作和科学的术后处理,可以有效地提高肱骨髁上骨折复位的成功率,减少并发症的发生,促进患者的早日康复。

希望本文所述内容能够对相关医护人员有所帮助,提高对肱骨髁上骨折复位的认识和操作水平。

肱骨髁上骨折提携角名词解释肱骨髁上骨折是儿童最常见的肘部骨折类型,通常发生在跌倒时手臂伸直支撑身体的情况下。

在这种骨折中,提携角(traction angle)是一个重要的概念,它描述的是骨折远端骨块相对于近端骨块移位的方向和程度。

提携角是通过X光片上的测量获得的,它的测量方法是从肱骨下段骨折线画一条线到肱骨上髁中心,然后垂直于这条线画另一条线,这条线与肱骨轴线之间的角度就是提携角。

提携角的存在有助于医生判断骨折的稳定性和预测骨折愈合的结果。

一般来说,提携角小于或等于10度通常被认为是稳定的骨折,而大于10度的骨折则可能需要手术干预来恢复骨骼的解剖结构和关节的对齐,以促进正常的功能恢复。

在治疗肱骨髁上骨折时,医生会仔细分析提携角和其他因素,比如骨折类型、患者的年龄和整体健康状况,来决定最佳的治疗方案。

肱骨髁上骨折检查方法1.引言1.1 概述肱骨髁上骨折是一种常见的上肢骨折类型,通常发生在肱骨(上臂骨)的髁上部分,也被称为肱骨髁上骨折。

这种骨折通常由外力作用在肱骨上引起,例如跌倒、运动伤害或意外事故等。

肱骨髁上骨折的发生率在各个年龄段都较高,尤其在老年人以及运动员中更为常见。

肱骨髁上骨折可以造成严重的疼痛、活动受限及功能障碍。

因此,及早确诊和采取合适的治疗措施对于患者的康复非常重要。

为了准确诊断肱骨髁上骨折,医生需要进行一系列的检查和评估。

本文将介绍肱骨髁上骨折检查的方法,包括X射线、CT扫描和磁共振成像等。

这些检查方法能够提供高质量的影像资料,帮助医生确定骨折的位置、类型和程度。

此外,我们还将讨论各种检查方法的优缺点,以帮助医生选择合适的检查方法。

通过本文的阅读,读者将能够了解肱骨髁上骨折的检查方法及其优缺点,从而更好地理解和诊断这一常见的骨折类型。

最终,我们希望本文能够为临床医生提供有价值的参考,以便提供更准确和有效的诊断和治疗方案。

文章结构部分的内容可以包括以下几个方面:1.2 文章结构本文按照以下结构来进行叙述:引言部分将对肱骨髁上骨折的问题进行概述,包括其定义、常见症状等内容。

接下来的正文部分将详细介绍肱骨髁上骨折的定义和常见症状。

而在结论部分,我们将介绍目前常用的肱骨髁上骨折检查方法,并分析这些方法的优缺点。

通过这样的结构安排,读者可以逐步了解肱骨髁上骨折的问题,从其定义到常见症状的介绍,再到目前可用的检查方法的详细介绍。

在文章的最后,我们将分析这些检查方法的优缺点,给读者提供一个全面的了解和评估。

通过以上结构安排,本文旨在为读者提供有关肱骨髁上骨折的检查方法的全面信息,使读者对该问题有一个清晰的认识和了解。

同时,通过对检查方法的分析,读者可以更好地选择适合自己的方法,为诊断和治疗提供更准确的依据。

1.3 目的本文的目的是介绍肱骨髁上骨折的检查方法。

肱骨髁上骨折是一种常见的骨折类型,发生在肘关节区域,对患者的生活和工作能力造成严重影响。

肱骨髁上骨折复位标准肱骨髁上骨折是一种常见的骨折类型,通常是由于直接暴力作用于肘部或者间接暴力作用于肘部引起的。

对于肱骨髁上骨折的复位治疗,需要严格按照标准化的操作流程进行,以确保患者能够获得最佳的治疗效果。

下面将详细介绍肱骨髁上骨折复位的标准操作流程。

首先,进行术前准备工作。

在进行肱骨髁上骨折复位手术之前,需要对患者进行全面的术前评估,包括患肢的神经血管功能情况、X线片检查等。

同时,术前还需要准备好必要的手术器械、麻醉药品等。

接着,进行麻醉。

在进行肱骨髁上骨折复位手术时,首先需要对患者进行局部麻醉或全麻,以确保患者在手术过程中不会感到疼痛,同时也有利于医生进行操作。

然后,进行复位操作。

在麻醉完成后,医生需要对肱骨髁上骨折进行复位。

复位操作需要非常谨慎,医生需要根据患者的具体情况和X线片的显示,采取适当的手法进行复位,确保骨折部位能够恢复到正常的位置。

在进行复位操作时,医生需要注意避免对周围组织造成额外的损伤,同时还需要注意避免出现血管、神经等重要结构的损伤,确保手术过程的安全性和有效性。

最后,进行固定和包扎。

在肱骨髁上骨折复位完成后,医生需要对患者进行适当的固定和包扎。

固定和包扎的目的是为了保护复位后的骨折部位,防止再次移位,促进骨折愈合。

在固定和包扎的过程中,医生需要根据患者的具体情况选择合适的固定器材和包扎材料,确保固定和包扎的牢固性和舒适性。

总之,肱骨髁上骨折复位是一项需要非常谨慎和专业的手术操作,医生需要严格按照标准化的操作流程进行,以确保患者能够获得最佳的治疗效果。

同时,在术后的护理工作中,患者也需要遵循医生的建议,积极配合康复训练,以促进骨折的愈合和功能的恢复。

肱骨髁上骨折的康复评估方法-概述说明以及解释1.引言1.1 概述肱骨髁上骨折是上肢骨折中较为常见的一种。

该骨折通常发生在肱骨髁上部,是肘关节的重要构成部分。

这种骨折可以由于外力冲击、摔跤或其他外伤引起,导致肘关节功能受损,严重影响日常生活和运动能力。

肱骨髁上骨折的康复评估是指通过一系列检查和测试来评估患者在手术或非手术治疗后的恢复程度。

这一评估过程对于制定个性化的康复计划和跟踪康复进展至关重要。

在康复评估中,医生可以评估患者的肌肉力量、关节活动度、疼痛程度以及功能恢复情况,从而帮助患者恢复到最佳的肘关节功能。

鉴于肱骨髁上骨折的复杂性和多样性,康复评估方法也需要具备多样性和综合性。

这可以包括临床观察、图像学评估、物理检查、功能评估和生活质量评估等多种方法。

目前,常用的评估方法包括肌力测试、关节活动度测量、疼痛评估、日常生活功能评估以及各种功能评分表的应用。

这些评估方法的综合应用可以全面评估患者的肘关节康复情况,为康复治疗提供科学依据。

本文将综述肱骨髁上骨折康复评估方法的相关研究和应用进展,并对其应用前景进行探讨。

同时,我们也将分析当前研究的局限性和未来发展方向,以期为临床实践和患者康复提供参考和指导。

1.2文章结构1.2 文章结构:本文主要分为以下几个部分:引言、正文和结论。

首先,在引言部分,会概述肱骨髁上骨折的背景和重要性。

然后,会介绍本文的结构和目的,为读者提供对本文内容的整体了解。

接着,在正文部分,将详细讨论肱骨髁上骨折的定义和分类,涵盖相关解剖知识和分类系统。

然后,会重点阐述康复评估在肱骨髁上骨折康复中的重要性,包括其对康复过程的指导作用和患者功能恢复的评估依据。

为了全面介绍肱骨髁上骨折康复评估方法,本文还将综述与该领域相关的各种评估方法。

这将包括临床评估工具、影像学评估、功能评估和生物力学评估等方面的内容。

每种评估方法都将详细介绍其原理、应用范围和操作步骤,以便读者全面了解各种评估方法的优缺点。