宋代婴戏图盛行的原因探析

- 格式:pdf

- 大小:278.82 KB

- 文档页数:2

085张廷波摘 要宋代流传至今的婴戏题材绘画数量较多,但学界在研究过程中却常将之笼统纳入风俗画研究范畴。

本文从比较学的角度考察发现,除部分记录时人生活风习的宋代婴戏图,其他多数宋代婴戏图并非传统意义上记录时人生活风习的风俗画,而更似现代年画,带有明显祝福寓意与象征意味。

本文结合社会学、历史学与民俗学等领域知识,对宋代婴戏图与现代年画进行了置景造境与情境寓意层面上的比较性考证,试图从中探究宋代婴戏图图像背后更深层次文化特征。

关键词宋代婴戏图;现代年画;情境寓意;图像考证追溯婴戏图的演进历程,尽管隋唐之前,并没有十分明确的有关婴戏题材画迹之文献记载,但在如山东临沂金雀山汉墓出土的帛画(约公元前165年)[1]、山东两城山出土的汉画像石《母子图》、陕西绥德贺家沟砖窑梁汉墓画像石《母子图》等作品中均有儿童形象。

顾恺之《女史箴图》中亦有儿童。

至隋唐,婴戏题材已相当成熟。

显然,婴戏图应是伴随人物画同步发展的。

画史载,唐代人物画家张萱、周昉均以精工仕女婴孩闻名于世。

如《宣和画谱》载张萱:“善画人物……又能写婴儿,此尤为难。

盖婴儿形貌、态度自是一家,要于大小岁数间,定其面目髫稚。

世之画者,不失之于身小而貌壮,则失之于似妇人。

”传世张萱《捣练图》《虢国夫人游春图》等作品中均有年幼少女形象,造型生动,比例协调,已具有较高水准。

但唐代婴孩图并未发展成独立画科,常作为人物画,尤其仕女画的一部分存在。

发展至五代,婴孩图虽仍未独立,但相较隋唐已有很大进步。

这可以周文矩《宫中图》为证。

至北南二宋,黄宾虹在《虹庐画谈》中概括宋代绘画“一人、二婴、三山、四花、五兽、六神佛”,[2]可见婴戏图进入宋代后创作之盛。

然而,考察两宋众多婴戏图,我们会发现宋代除为数不多的在画面中带有明显季节性因素,写实性、现实感,记录儿童生活成长性质的婴戏图,如苏汉臣《秋庭图1 宋代婴戏图山东工艺美术学院学报2020/01 086婴戏图》、佚名《冬日戏婴图》、刘松年《傀儡婴戏图》等作品外,其他不具有明显季节性因素,且画中配景有着明显象征性与美好寓意,如画中置入枣树、石榴、荷叶、莲蓬、山羊、百子的婴戏图,不应归为风俗画范畴。

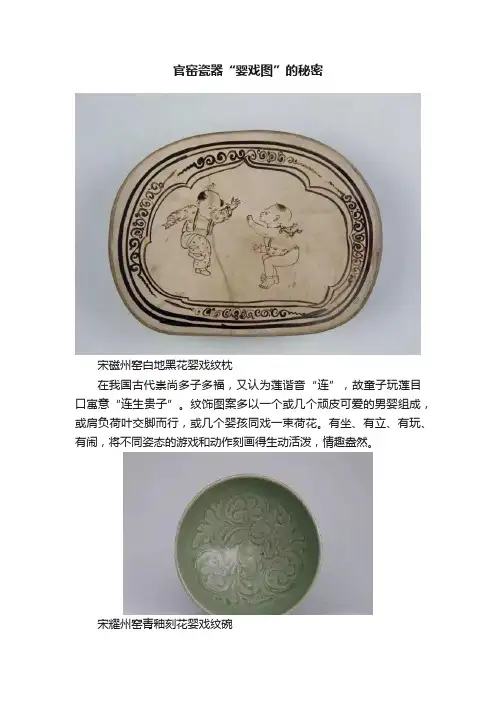

官窑瓷器“婴戏图”的秘密宋磁州窑白地黑花婴戏纹枕在我国古代崇尚多子多福,又认为莲谐音“连”,故童子玩莲目口寓意“连生贵子”。

纹饰图案多以一个或几个顽皮可爱的男婴组成,或肩负荷叶交脚而行,或几个婴孩同戏一束荷花。

有坐、有立、有玩、有闹,将不同姿态的游戏和动作刻画得生动活泼,情趣盎然。

宋耀州窑青釉刻花婴戏纹碗瓷器上这种以儿童嬉戏、玩耍画面为纹饰的,叫婴戏图或婴戏纹。

那么,不同的婴戏图后面,隐藏着什么秘密呢?明万历青花婴戏图圆盒据考证,婴戏图最早出现在唐代长沙窑瓷器上。

到了宋代,诸多窑口都曾用婴戏图作装饰,其中尤以磁州窑釉下彩绘婴戏图最富表现力,特别在瓷枕上,儿童钓鱼、玩鸟、蹴球、赶鸭、抽陀螺等形象都有描绘。

宋初社会稳定,人口增殖,婴戏图的大量出现,和当时的社会状况关系密切。

清乾隆粉彩婴戏图壮罐明清时期是婴戏图的鼎盛期,从简单的一两个幼童形象发展到百多个幼童,幼童神态各异。

婴戏图的流行,反映了当时的民众心理。

寓意连生贵子、五子登科、百子千孙的图案,成为陶瓷常见的装饰图案。

明成化斗彩婴戏图杯婴戏图还与各个时期的社会状况关系密切。

明代婴戏图,宣德以前多为“庭园婴戏”,孩子们在庭园内活动。

宣德后,多为郊外婴戏,且形象变化尤为分明,永、宣时期,孩童矮胖头大,圆圆的脸,额上几根流海,几个孩子一起玩,又叫群婴戏。

孩童形象折射出社会的安定。

嘉靖、万历时期,孩子们长袍大褂,显得头重脚轻,头特大,后脑凸出。

这表明,明朝社会政治经济的衰落已经初见端倪。

清乾隆粉彩婴戏天球瓶雍正、乾隆两朝的官窑瓷器,婴戏图画工严谨,多见儿童衣纹清晰,眉清目秀,动作天真烂漫,惹人喜爱。

用婴戏图描绘了桃园美景和太平盛世。

明正德青花婴戏纹碗明未天启、崇祯两朝社会动荡,这些社会现实折射在婴戏图中,孩童们形体十分抽象,看起来奇形怪状。

清朝中期的嘉庆、道光、咸丰三朝,婴戏图上人物呆板笨拙,儿童粗头大脑,反映了国运衰落的现实。

(中华陶瓷网)清乾隆粉彩婴戏瓶。

古代以婴戏图鼓励生育?作者:暂无来源:《艺术品鉴》 2015年第12期全面二孩政策公布后,社会各界反响强烈,它的影响几乎波及生活的各个方面,艺术当然也不会例外。

其实,早在一千多年前的宋朝,为了鼓励生育,皇帝曾命宫廷画家创作了大量寓意多子多福的婴戏图,意在用可爱的婴孩形象唤起人们繁衍后代的情感和责任。

婴戏图也在延续了千年之久后遍及了我们生活的方方面面,虽然它又在新的人口观念中走向没落,但婴戏题材绘画在鼓励生育方面的作用值得关注。

什么是婴戏图?婴戏图是中国美术史上一种专门描绘儿童游戏时的画作,叉称“戏婴国”,画面多为儿童或玩耍,或嬉戏的情景,与生肖图案、各种吉祥器物相结合,寓意多子多福,生活美满。

其实早在汉代就已出现了这一题材的绘画,以后的历朝历代也都有画家关注和表现这一题材。

例如南北朝时期的顾景秀、江僧宝;唐代的张萱、周昉、韩滉;五代时期的宫廷画家周文矩、赵喦等;北宋的苏汉臣、刘松年;明清时期的陈洪绶、仇英、夏葵等,均画过此类题材的作品。

但真正使其流行的是宋代。

鼓励生育婴戏图宋代流行?在宋代,婴戏题材绘画几乎以一种突然迸发的速度迅速流行于当时的画坛,成为宋代画家,特别是宫廷画家们反复描绘的题材和对象。

为什么?《中国美术史》一书中曾指出:“婴戏图是南宋以后风俗画的另一重要题材,其流行同社会鼓励生育有关……北宋灭亡前夕(1124年),包括辽、西夏在内,全国人口总数接近一亿;到南宋初年(1141年),包括金、西夏在内,全国人口总数跌至七千万。

南宋早期画院画家苏汉臣以画婴戏图著称,可窥当时朝廷的人口政策。

”北宋末年,人口的急剧流失再加上未成丁的儿童也要交纳不菲的身丁钱,民间就渐渐流行起“不举子”,即生下子女不抚养,将其抛弃或扼杀。

同时,婴儿极高的夭亡率亦加剧了人口问题。

据《宋代人口浅谈》中统计皇帝子女的夭亡达45%以上,皇室尚且如此,更别提贫民百姓家。

针对生子不举之风和婴儿天亡率较高的盛行,宋政府对生育行为及贫下之家无力赡养新生儿的窘况采取了大量措施鼓励生育,促进人口增殖。

浅析宋代儿童题材绘画兴盛的原因宋代是中国绘画史上一个极为重要的时期,这一时期不仅在绘画艺术上取得了很高的成就,同时也出现了大量以儿童为题材的绘画作品。

这些作品不但在艺术上极具欣赏价值,还反映了宋代社会风貌和人文精神。

那么,究竟是什么原因促使了宋代儿童题材绘画的兴盛呢?本文将对此进行浅析。

宋代时期社会稳定繁荣,人民生活富裕。

在这种社会环境下,人们的审美追求更加注重生活品质和情趣雅致,对于艺术作品的需求也更多样化。

儿童作为家庭的一部分,其活泼可爱的形象吸引了不少画家的目光。

而且,由于社会富裕,家庭对于子女的教育也更加注重,希望他们在艺术修养方面也能得到一定的培养。

这一点也促使了儿童题材绘画的兴盛,画家们希望通过画作展现出儿童的天真可爱,以及家庭教育的成果。

宋代是一个文化艺术十分繁荣的时期,绘画艺术得到了极大的重视和发展。

在这种社会氛围下,艺术家对于表现生活和人文情感的追求也更加深入。

孩童是生活中最纯真天真的一部分,他们的举止言谈,甚至是一些日常生活中的小动作都能成为画家灵感的源泉。

这种对于生活情感的表现也在一定程度上促使了儿童题材绘画的兴盛。

儿童题材绘画的兴盛还得益于宋代儒学思想的影响。

在宋代,儒家思想得到了极大的发展和传播,而儒家注重家庭伦理和教育,强调孝道和仁爱。

而儿童作为家庭的一部分,也自然成为了儒家思想的重要载体。

画家们也更加愿意通过绘画作品来表现出这种积极向上的人文关怀和家庭情感。

宋代的文人墨客也对儿童题材绘画给予了很高的评价和重视。

他们一方面在文学作品中多次提及儿童的形象和生活,另一方面也在绘画艺术中对于这一题材给予了很高的创作热情。

这种文人墨客的推崇与推动也为儿童题材绘画的兴盛提供了重要支持。

我们还需要意识到,宋代儿童题材绘画的兴盛也与当时绘画技术的发展和完善有密切关系。

宋代是中国绘画史上的一个重要时期,各种绘画技法得到了很大程度的丰富和完善。

而儿童题材的表现,往往需要画家具备更高的技术功底和情感表达能力。

读画《婴戏图》里看宋代熊孩子们的秋冬消遣又到一年秋,夏季的炎热被一阵又一阵的秋雨浇灭,气温逐渐下降,“早穿皮袄午穿纱”——人们的衣服也注定要向这变化多端的气候“低头”。

还记得小时候,父母这时总会提醒自己注意添衣物,今天我们就趁机来聊聊关于古时小孩的话题吧!首先容小编向各位隆重介绍一位宋代的画家——苏汉臣,没有这位的努力,如今的我们也无法如此直观的了解到宋代儿童的嬉戏情景。

苏汉臣是北宋末的汴梁人,靖康之难后,跟随宋室,迁居钱塘,宣和年间他被徵入徽宗画院。

擅长画佛像及人物,其中尤以童婴题材最为人所赞赏。

宋苏汉臣婴戏图童年,是每个人必然的经历。

儿时玩乐点滴,更是许多人依旧难忘的回忆。

“婴戏图”是以儿时玩乐情景为题材的中国绘画类型,为一项自宋代开始流行的重要画题。

小孩活泼好动,并不像官员侍女会在画师前“凹造型”,因此要捕捉他们玩耍的情态,并画诸纸上并不是一件容易的事,非常考验画家的综合能力。

苏汉臣的《秋庭戏婴》与《冬日婴戏》二轴,正是此类绘画题材的佳作。

秋庭戏婴图| 北宋苏汉臣绢本设色197.5×108.7cm台北“故宫博物院”藏关于这幅《秋庭婴戏》的画面内容,今人陈葆真《古代画人谈略》一书有着精彩的描述:画面偏右湖石耸立,把画面分成左右两半。

右半面为芙蓉艳放,稚菊吐芳,暗示秋天。

下方圆漆櫈上摆满精巧的玩具,地上铙钹一俯一仰,似乎已经失去主人关心。

画面重点放在左下方的两个孩童身上。

只是稚童二人,一衣白,一着红,正头挨头,弯身倚在描画的圆形漆櫈上推枣磨为戏。

红衣男孩似乎占了上风,退去背上衣领的束缚,紧张又得意地正要下手。

白衣女孩张开小小的嘴,露出一排细细的乳齿,伸手若有所辩。

他们那样全神凝注,眼神交并,集中在桌面上那个小小的世界中,忘记了一切。

如文所云,憨态可掬的孩童所专注的是一种“推枣磨”的游戏。

推枣磨,对于现在人大概是遥远、陌生的玩意了。

宋苏汉臣秋庭戏婴图(局部)或许白芙蓉花枝头上那几行乾隆御笔辰翰,能我们解勾勒出几笔潦草的轮廓:庭院秋声落枣红,拾来旋转戏儿童。

浅析宋代苏汉臣秋庭戏婴图作者:李楠来源:《青年时代》2017年第35期摘要:宋代时期,经济迅速发展,阶级矛盾的复杂激化与文学上佛、道教思想受到理学观点的一定影响,使得宋朝人物画除在前代人物画绘制的基础上又逐步增添了肖像画、经史题材画、风俗画、婴戏画等绘画类别,同时也渐渐拥有了属于宋代人物画的民族本色。

北宋时期,“翰林图画院”的建立,破格录招了高益、燕文贵、苏汉臣等一类具有高超绘画技术的民间画师,以描绘民间风俗及人物逐渐成为了主流,其中尤以婴戏题材特色鲜明,具有极高的艺术价值。

苏汉臣是这一时期最具代表性的人物画家,其作品《秋庭戏婴图》生动地描绘了儿童玩耍的情形,表现手法细腻,写实生动,赋色明快,极富生活气息,代表了宋代婴戏绘画的最高水平。

本文以苏汉臣的《秋庭戏婴图》为例,简单分析该作品的艺术特色与影响。

关键词:苏汉臣;风俗画;秋庭戏婴图;艺术特色;影响一、宋代人物画的历史背景众所周知,在历史的长河中,无论哪个朝代,一定时期的社会文化发展由该时期的社会经济政治所决定。

在两宋时期,人物画的空前发展虽与对前人的继承与创新脱不了联系,但更有决定意义的却是当时的经济发展与政治决策。

中国画一大画科的人物画是以人物形象为主体的绘画总称,其出现的时间较山水画、花鸟画较早。

在新石器时间,人物多以纹样的形式出现在陶器以及生活用品上。

在阶级社会,社会日常分工日益明确,虽有许多专业画工的出现,但无论是周代明堂“尧舜之容,桀纣之像”还是汉代的汉墓帛画都是为统治阶层以及贵族所服务。

虽已彰显出线描与平涂为绘画人物的主要表现形式,但其表现手法欠缺精致的特点也显示出了人物画发展的趋势仍处于稚拙阶段。

在后来的发展过程中,宋代人物画除很好的继承了魏晋南北朝时期佛、道教的影响外更多的遵循了唐代强调对人物心理刻画与细节描写的人物画标准。

宋代时期,画院的产生将人物画的发展推到了新的高度,出现了许多擅长人物画的画家,例如武宗元的《朝元仙杖图》与王居正的《纺车图》等,而其中具有特色代表性的便是苏汉臣的《秋庭戏婴图》。

浅析宋代儿童题材绘画兴盛的原因【摘要】宋代是中国绘画史上一个独具特色的时期,其中儿童题材绘画兴盛。

这一现象的原因可以从多个方面分析。

社会文化环境的影响使得儿童在艺术作品中成为备受关注的对象。

文人雅士对儿童主题的喜爱也促使了这一绘画风格的兴起。

传统文化中对儿童形象的重视也为儿童题材绘画的发展奠定了基础。

儿童题材绘画的市场需求不断增长,也成为推动这一风格流行的原因之一。

艺术家对儿童特质的观察和表现更是为这一绘画风格增添了独特的魅力。

宋代儿童题材绘画兴盛的原因是多方面的,包括社会文化环境、文人雅士的喜好、传统文化的影响以及市场需求等因素共同作用。

这种绘画风格对后世绘画也有一定的影响,并持续影响着绘画艺术的发展。

【关键词】关键词:宋代儿童题材绘画、兴盛原因、社会文化环境、文人雅士、传统文化、市场需求、艺术家观察表现、影响、持续影响。

1. 引言1.1 宋代儿童题材绘画的背景宋代是中国绘画史上一个重要的时期,同时也是中国历史上一个繁荣的时期。

在宋代,儿童题材的绘画兴起并兴盛起来,这与当时社会文化环境的变化密不可分。

宋代是一个相对和平、繁荣的时期,社会上的儿童得到了更多的关注和呵护,这也体现在绘画作品中。

在这个时期,儿童题材的绘画开始受到更多艺术家的关注和创作,儿童形象被赋予更多的生动性和纯真性。

宋代绘画艺术的发展也为儿童题材的绘画提供了更多的表现形式和技巧,使得这一题材的作品更加精彩和多样化。

可以说宋代儿童题材绘画的背景是一个和谐、繁荣的社会环境,以及绘画艺术的蓬勃发展,这为儿童题材的绘画提供了肥沃的土壤。

1.2 宋代绘画艺术的发展宋代绘画艺术在中国绘画史上占据着重要的地位,其发展经历了多个阶段,呈现出多样化的风貌。

宋代绘画在技法、题材和表现形式上都有显著的进步和创新,为中国绘画史的发展作出了重要贡献。

在宋代,绘画艺术在社会文化环境的推动下得到了充分的发展。

随着经济的繁荣和文化的繁荣,绘画艺术得到了更多的支持和赞赏,艺术家们在此时展现出更大的创作空间和创作激情。

保值堂鉴赏苏汉臣《婴戏图》提起古代绘画,人们谈论更多的往往是高山流水,诗酒风流。

由于传统观念的影响,中国古代画家们很少以绘画这一艺术形式来关注家庭生活。

实际上,当画家们把审美目光投向那些不解世事,活泼可爱的儿童时,其绘画作品中的人性光辉,则更表现得淋漓尽致。

或许正因其少,才弥显珍贵。

通过古代画家留下为数不多的儿童题材绘画作品,我们能更加透明地触摸画家们的心态及当时人们的审美情趣。

这些彻底摆脱功利色彩的作品,也给格式化的中国古代绘画艺术抹上一笔鲜艳的亮色。

以儿童作为描绘对象的绘画作品在古代画史中被称为“婴戏图”,婴戏图大多以表现童真为主要目的,因此画面丰富,形态有趣。

其内容包括各类的儿童游戏活动:玩鸟、戏猫、捉蝴蝶、斗蟋蟀、“过家家”、“骑马打仗”、唱歌跳舞……五花八门,举不胜举。

尽管如此,婴戏图却绝非纯为“儿戏”,它在中国绘画史上占有重要的地位。

在写实的照片未出现以前,我们只能靠文字去想象古人之面貌和活动。

然而文字的描写并不足以把古人的生活具体地表达出来,唯有绘成图画才能使当代人看到、感受到他们实质的形态。

婴戏图为研究中国古代文物及各类艺术收藏品提供了重要的史料,成为一种佐证,对比文字的记述,使我们更清楚地了解到古时儿童的生活状况。

此外,虽然婴戏图的传世绘画作品不多,但以婴戏图为主题的图案却被广泛地应用于瓷器、铜器及古家具等文物中。

因此,对婴戏图的认识及研究可以帮助我们在鉴赏其他文物艺术品时也能够触类旁通,得心应手。

“婴戏图”是以儿时玩乐情景为题材的中国绘画类型之一,为一项自宋代开始流行的重要画题。

孩童形象最早见于秦汉以前的工艺艺术,以绘画呈现的例子可追溯至六朝。

唐代时,以孩童玩耍情景题材为主的艺术表现形式时有被发现。

宋元以后,“婴戏图”题材作品成果斐然。

北宋时红红火火的画院,随着“靖康之变”而分崩离析。

建都临安的南宋,像一只飘摇在风雨中一艘破船,时时都面临着倾覆的危险。

当年在汴梁城里风风光光的体面画家,在曲终人散后,还有人追随至南宋朝廷,到绍兴画院复职,苏汉成便是其中一位。

192018.3期当一个艺术家在欣赏一件婴戏图佳作时,都会从人物的神态,表达的意境,以及作品的艺术功底等各个方面去仔细鉴赏,去联想历史文献依据,这些都是为更精准地欣赏其艺术价值。

以致使用借鉴的方法来提高自己,因此说:欣赏是最好的学习,鉴赏是艺术的升华。

一、 婴戏图的历史渊源在历代陶瓷人物绘画艺术作品中,以童子嬉戏、玩耍的画面称为“婴戏图”“童子画”或“婴戏纹”。

此种纹样在历代各窑场,作为一种陶瓷装饰纹,经常装饰在瓶、罐、盘、碗等各种类型器物上。

据专家考证,“婴戏图”装饰纹样,被考古学家发现最早的是出土于唐代长沙铜官窑。

该出土文物用褐彩绘出肩负莲枝、手挽飘带的胖娃,外施青釉,装饰的形态生动、活泼、可爱。

从这件文物中证明唐代已有釉下褐绿彩的婴戏莲纹用以装饰瓷器。

也是被认之为陶瓷“婴戏图”纹样发展的初始期。

从装饰纹样中由此可以发现此图案直接表现当时社会的生活和环境,折射出当时社会百姓生活的面貌、痕迹与祈盼。

婴戏图虽是表现孩子们的生活乐趣,同时也是对当时社会状况的侧面反映。

因为古人不可能有影像资料,也只有利用绘图的方式来反映当时社会的生活写照,这些绘图正好为我们提供了当时审美情趣的习俗变化。

宋代的“婴戏图”开始进入大发展时期,由于宋代统治者采用文治的治国政策,而且微宗皇帝本人不仅书画技艺精湛,而且对陶瓷艺术酷爱有加。

因此陶瓷艺术得到飞快发展,婴戏图作为陶瓷绘画艺术种类,广泛地出现在瓷器上,并形成一种风尚,画面有:婴戏花、婴戏球、婴戏鸭、婴戏鹿、划船、钓鱼、骑竹马、放鞭炮、抽陀螺、鞠蹴球等,但以婴孩戏花卉的画面题材居多。

甚至宋代定窑完全就以顽童形象做瓷枕,将平面的艺术表现发展为立体的顽童形象。

进入明清时期“婴戏图”发展为鼎盛时期,这时期的画面更具丰彩,人数也大增,并且神态各异。

在明早期多为“庭园婴戏”,就是浅析陶瓷“婴戏图”的演变与创作/叶 亮QIAN XI TAO CI 『YING XI TU 』DE YAN BIAN YU CHUANG ZUO 童子多在家庭花园内活动。

浅析宋代儿童题材绘画兴盛的原因宋代是中国绘画发展的重要时期,也是儿童题材绘画兴盛的阶段。

宋代时期,儿童题材绘画得到了广泛的关注和探究,形成了一种独特的艺术风格。

那么,宋代儿童题材绘画兴盛的原因是什么呢?一、社会制度的变迁宋代是中国封建社会中一个重要的时期,也是国家制度、经济制度、文化制度、社会制度等多方面都发生了重要的变化的时期。

随着社会制度的变迁,人们生活方式和思想观念也发生了变化。

在这种背景下,儿童题材绘画逐渐成为一种新型的艺术风格,表现了新时代的审美观念和生活形态。

特别是宋代士族文化逊色于唐代,子女必须受过学校教育,纽带、钩子、梓童卷会成为学子们的主要游戏,在文字、绘画中得到了广泛的表现。

二、文化教育的普及宋代是中国古代教育史上一个重要的时期,中国的文化教育得到了广泛的普及。

文化教育的普及,使得人们的文化修养得到了提高,也激发了人们对艺术的热爱和创造力。

宋代的文化教育程度相对较高,教育的重点是识字、写字和绘画。

在这种文化氛围下,儿童题材绘画得以迅速发展,成为当时绘画创作的重要方向。

三、审美观念的改变宋代是中国文化的一个高峰期,不仅物质文明得到了大幅提升,人们的审美观念也随之发生了变化。

在这个时期,人们的审美观念开始注重人性、自然和情感艺术的表现。

这种审美观念的改变,让人们更加关注儿童的情感世界和精神发展。

因此,在宋代的绘画作品中,儿童题材绘画更加深入人心,成为艺术家们表达情感和思想的重要方式。

四、商业经济的发展宋代是中国商业经济发展的一个重要时期,这种商业经济的发展为绘画艺术的兴盛提供了有力的保障。

商业经济的发展使得人们的生活更加富裕,越来越多的人开始注重艺术品的观赏和收藏。

在这种情况下,儿童题材绘画这一独特的艺术风格逐渐得到了更广泛的关注和欣赏。

综上所述,宋代儿童题材绘画兴盛的原因包括社会制度的变迁、文化教育的普及、审美观念的改变和商业经济的发展等多方面的因素。

这些因素相互交融,共同促进了儿童题材绘画的繁荣发展。

浅析宋代儿童题材绘画兴盛的原因宋代是中国美术史上一个具有重要意义的时期,此时期绘画艺术达到了一个高峰,儿童题材的绘画也迎来了兴盛的时期。

那么,究竟是何原因导致了宋代儿童题材绘画的兴盛呢?本文将从几个方面进行浅析。

宋代社会的和谐稳定是导致儿童题材绘画兴盛的重要原因之一。

在宋代,国家安定,社会和谐,人民安居乐业,社会秩序良好,这为儿童成长提供了良好的环境。

儿童在这样的环境中成长,自然会展现出天真可爱、快乐活泼的一面,这样的形象正是绘画艺术家们十分喜爱的题材。

宋代社会的风俗文化也是儿童题材绘画兴盛的原因之一。

在宋代,文化繁荣,风俗习惯丰富多彩,人们的日常生活中离不开各种各样的庆祝活动,而儿童往往是这些庆祝活动中的主角。

儿童满月酒、儿童成长礼等活动都是家喻户晓的,这些活动都给了画家丰富的素材和表现空间。

文人画兴起也为儿童题材绘画的发展奠定了基础。

宋代文人画是中国绘画史上的一大特色,画家们大多是文人墨客,他们对儿童有着特殊的情感和审美追求。

他们认为儿童是纯洁无邪、快乐天真的,所以对儿童的描绘格外喜爱和用心。

这些文人画家们通过自己的艺术创作,为儿童题材的绘画奠定了基础。

宫廷文化的兴盛也是儿童题材绘画繁荣的原因之一。

在宋代,宫廷文化是十分兴盛的,皇帝和贵族阶层对于文化艺术的推崇也带动了儿童题材绘画的兴盛。

宫廷中的儿童成为了画家们争相描绘的对象,他们的生活、玩耍、教育等方方面面都成为了画家们创作的灵感来源。

绘画技术的发展也为儿童题材绘画的兴盛提供了有力支持。

在宋代,绘画技术有了大幅度的提升和改进,立体感的表现、色彩的运用、线条的处理等方面都有了很大的进步,这为画家们描绘儿童的形象提供了更多的可能性,丰富了儿童题材绘画的表现力。

宋代儿童题材绘画兴盛的原因是多方面的,社会风俗文化的多样性、绘画技术的进步、宫廷文化的兴盛、和谐稳定的社会环境、文人画的兴起等都为儿童题材绘画提供了充分的发展空间。

正是在这样的社会环境和艺术氛围的共同作用下,宋代儿童题材绘画才得以蓬勃发展,成为了中国绘画史上一个具有重要影响的时期。

浅析宋代儿童题材绘画兴盛的原因宋代是中国绘画史上一个极为重要的时期,其儿童题材绘画在这一时期达到了一个极为繁荣的阶段。

儿童题材绘画以其独特的魅力,吸引了无数画家的创作。

那么,究竟是什么原因导致了宋代儿童题材绘画的兴盛呢?本文将就此进行一番浅析。

宋代社会的发展为儿童题材绘画的兴盛奠定了基础。

宋代以农业经济为主,人民生活大大改善,社会生产力得到迅速发展,城市的兴起为文化艺术的繁荣提供了良好的土壤。

由于社会的稳定和繁荣,人们的生活水平有了明显的提高,对文化艺术的需求也越来越高。

这就为儿童题材绘画提供了更多的展示空间和市场需求,鼓励了画家对儿童题材的创作。

宋代文人雅士对儿童的关注也是儿童题材绘画兴盛的重要原因之一。

宋代文人雅士对儿童的关注非常多,他们喜欢将自己的情感表达在儿童身上。

儿童被认为是纯真可爱、充满活力和潜在灵性的象征,因此成为了诗人、画家们创作的主要对象。

他们用笔墨将儿童的活泼天真、天真烂漫的形象刻画地淋漓尽致,这就使得儿童题材绘画成为了当时深受文人雅士们青睐的艺术形式,从而推动了儿童题材绘画的发展。

宋代绘画技艺的突飞猛进也为儿童题材绘画的兴盛提供了良好的技术支持。

宋代画家对画面的结构和色彩的运用有了更深入的思考和研究,他们注重用笔丰富表现细节,追求写意和工笔相统一。

这一技术上的进步为画家们创作儿童题材绘画提供了更大的空间和更丰富的表现手法,让儿童题材绘画更加精彩纷呈。

这一技术的进步也吸引了更多优秀的画家投入到儿童题材绘画的创作中来。

宋代宫廷文化的繁荣也是儿童题材绘画兴盛的重要原因之一。

在宋代,宫廷文化非常发达,宫廷中有许多小孩,他们成为了画家们创作儿童题材作品的重要对象。

画家以小皇帝、小皇后等宫廷孩童为题材,创作了不少优秀的儿童题材绘画作品。

这一现象也为儿童题材绘画的流行提供了有力的推动力。

宋代儿童题材绘画之所以能够达到如此繁荣的阶段,原因众多。

从社会发展、文人雅士的情感关怀、绘画技艺的进步到宫廷文化的繁盛,这些都为儿童题材绘画的兴盛提供了坚实的基础。

浅析宋代儿童题材绘画兴盛的原因宋代是中国绘画史上一个辉煌而独特的时期,而在宋代绘画中,儿童题材绘画却是一个引人注目的现象。

在宋代的绘画作品中,儿童题材的绘画占据了相当大的比例,这在以往绘画史上是比较罕见的。

那么,宋代儿童题材绘画兴盛的原因是什么呢?接下来,我们就来浅析一下。

宋代社会为儿童绘画的兴盛提供了良好的社会环境。

宋代是中国封建社会发展的时期,社会秩序相对稳定,人民生活相对富裕,社会风尚相对宽松。

这种社会环境为绘画艺术的发展提供了良好的土壤,也为儿童题材绘画的兴盛提供了社会支持。

在这样的社会环境下,人们更加关注家庭和儿童的生活,也更加重视儿童的教育与成长。

儿童在社会上的地位相对提升,也成为了艺术家们创作儿童题材绘画的重要对象。

宋代文化的发展也为儿童题材绘画的兴盛提供了广阔的文化背景。

宋代是一个文化繁荣的时期,文人雅士们在文学、绘画、音乐等方面都有很高的造诣,他们对儿童题材的绘画也极具兴趣。

有了文人雅士们的重视与支持,儿童题材绘画在文化上得到了充分的认可和推崇。

宋代的绘画风格也更加注重写意,强调对情感和心境的表达,这也为儿童题材绘画提供了更大的创作空间和发展可能。

宋代的科技进步也为儿童题材绘画的兴盛提供了技术支持。

在宋代,绘画技术得到了很大的发展,绘画材料、工具、技法和表现手法都有了很大的提高。

这使得艺术家能够更加丰富地表现儿童的形象和情感,也更加贴近实际生活。

科技进步也促进了版本的繁殖和传播,使得儿童题材绘画更加广泛地传播开来,也受到了更多人的关注。

宋代的宫廷文化也为儿童题材绘画的兴盛起到了积极的推动作用。

宋代宫廷文化非常重视儿童教育,宫中常有儿童教育的场景,也有不少宫廷画家专门创作了儿童题材的绘画作品。

这些宫廷绘画作品的创作不仅影响了当时的绘画风格和题材,也在一定程度上推动了宋代儿童题材绘画的兴盛。

宋代儿童题材绘画兴盛的原因是多方面的,与社会环境、文化背景、科技进步和宫廷文化等诸多因素都有密切的关系。

北宋苏汉臣《秋庭戏婴图》赏析

宋代,苏汉臣《秋庭戏婴图》,绢本设色,纵197.5厘米,横108.7厘米,现藏台北故宫博物院。

庭园中,一柱擎天的太湖石旁,芙蓉与雏菊摇曳生姿,点出秋日庭园景致,树石、器物皆刻画入微。

这种细腻写实风格及注重细节的描写,都是宋代写实风格的代表。

这张画除了细腻地将男孩、女孩面貌、年纪的差异表现得十分得体当外,还能将小孩那种玩心特重,专注于游戏的神情表现出来,这也是苏汉臣婴孩画中,最能撼动人心之处。

本幅画庭院中,姊弟二人围着小圆凳,聚精会神地玩推枣磨的游戏。

不远处的圆凳上、草地上,还散置着转盘、小佛塔、铙钹等精致的玩具。

背景部分,笋状的太湖石高高耸立,造型坚实挺拔,周围则簇拥着盛开的芙蓉花与雏菊,这样的布局,不仅冲淡了湖石的阳刚之气,也充分点出秋天的节令。

由于画中姊弟俩所玩的枣子,是中国北方的作物,在当时的江南并不生产。

加上全画的描写,极端细腻、写实,符合北宋末期的宫廷院画特质。

根据这项线索,推测此作完成的时间,应该是在徽宗的宣和画院时期。

画面具有自然真实之趣。

画面用笔工细,设色鲜艳而调和,构图新颖别致,为难得的儿童题材画佳作。

试论中国传统婴戏纹形成的原因作者:姚琛来源:《文艺生活·文艺理论》2013年第02期摘要:文章通过对中国传统婴戏纹的产生、形成、流行和传承不衰的原因探究,认为民俗心理、祈福衲祥意识、战争以及宗教的影响是中国传统婴戏纹产生的主要社会背景。

关键词:婴戏纹;民俗;吉祥;战争;宗教中图分类号:J05 文献标识码:A 文章编号:1005-5312(2013)05-0024-02“婴戏纹”是“以儿童游戏为装饰题材”的纹样①,是瓷器装饰中的典型纹样之一。

在中国古代美术作品中,也有以儿童为题材的美术作品,又称“婴戏图”。

关于此类儿童题材的纹饰,史籍中也有多个其它名称。

如明代王宗沐在《江西省大志·陶书》中称其为“娃娃”、“耍娃娃”、“耍戏娃娃”。

②现今的一般美术辞典和陶瓷书籍,亦统称之为“婴戏”。

③“婴戏”题材出现很早,据考古资料记载,山东两城山出土的汉画像石《母子图》、陕西绥德贺家沟砖窑梁汉墓画像石《母子图》,即为婴戏题材的早期画面。

三国时孙吴朱然墓出土了一件童子对棍图漆盘④,以墨、红两色装饰,线描流畅,形象生动,娃娃及鱼皆有喜庆寓意。

魏晋嘉峪关壁画砖墓中亦有一组表现儿童射鸟、放牧、桑护、打果场景的画像砖⑤。

到了唐代,婴戏图开始增多,在绘画中多有出现,如韩滉的《村童戏蚁图》、《放牧图》,周昉的《孩儿图》,戴嵩的《逸牛戏童图》、《牧童奕棋图》等,张萱的《虢国夫人游春图》上也出现了孩童形象。

镇江市丁卯桥唐代银器窑藏出土过一件鎏金小银瓶,其上也饰有三幅婴戏图⑥。

除绘画之外,婴戏纹也在石刻艺术中频频出现。

如苏州甪直镇保圣寺大殿石柱础婴戏牡丹纹⑦、苏州宋代的罗汉院大殿石柱上的婴戏荷花纹、山西永和出土的金大安三年石棺上的“石榴贵子图”⑧,洛阳宋张君墓石棺盖侧的婴戏牧丹纹等等。

北宋晚期的丝织品上也盛行婴戏纹。

而陶瓷上出现婴戏纹的时间并不早。

据陶瓷史料记载,唐五代著名的“长沙窑”(又名“铜官窑”)产品,最先发明陶瓷釉下彩绘,开创了以绘画技法美化瓷器的先河⑨。

论〃婴戏图〃在陶瓷绘画中的人文内涵1婴戏图一受宠千年的“中国娃娃”婴戏图主要描绘的是童子嬉戕打网的画面。

内容丰富多样,一般有钓鱼、蹴球、捕吗等,形象生动、趣总盎然。

画面将活泼可爱的人物形象与贴近日常生活的场景以及平淡天真的意境融为一体,不仅展现了孩童纯真美好的形象与社会发展的生活气息,也表达了人们祈求国运昌盛、多子多福等人文意蕴。

从汉代开始,儿童形象的绘画题材已经出现在相关作品中。

至娩晋南北朝,己有画家开始创作有关婴戏图的作品。

但婴戏题材的真正流行是在宋代,宋代社会相对较为安定,文化、经济等各方面的进步促进了美术的发展和提高。

宋代绘画也是中国绘画史上极为兴盛的时期,城市的发展、市民阶级的扩大,导致不断涌现出关于世俗生活内容的风俗画。

耍龙图这一极具民间特色的甥材也在这一时期得到大量的运用的发展。

婴或题材的作品在这一时期不仪数显较多,且质量也相对较高。

例如《秋庭婴戏图》(图1)、《婴戏图》等作品,在表现了宋人对婴戕题材喜爱的同时,也展示了当时社会的生活面貌,婴戏愿材由此成为风俗画的代表之一.而元明消时期的婴戏图发展更为丰富',也更为广泛的运用到各类艺术作品中,直至千百年后的今天,樱戏图也在不断的应用和发展若,尽管展现的方式各有不同,但无一不表现r中国人民对于婴戏题材的喜爱之情.樱戏题材并非单纯的描绘了儿童嬉闹的场景,更多的是表达老百姓祈求多子多福、享受天伦之乐的淳朴愿望。

纯真质朴的孩童形象加之社会人文情怀的推崇,婴或强材由此产生并迅速发展起来。

2陶瓷绘画中的童真童趣陶究绘画是陶瓷艺术中一种特殊的表现形式,不同的表现题材有着不同的审美体现。

陶瓷绘画的历史极为久远,但其装饰胭材却也随着时代的发展而在不停的变化。

龄早的装饰可以追溯到史前时期,虽然陶器的出现原本是为了满足人们的需要,其根本目的在于“使用”二字。

但陶器的出现同时也激发了人类对文化艺术的创造,体现了人们对美好生活的向往,对大自然的追求。