第四讲 第三节 偏误分析

- 格式:doc

- 大小:60.50 KB

- 文档页数:10

偏误分析对比分析仅仅对学习者的母语和目的语系统进行对比,忽视了学习者的语言系统的研究。

偏误分析(error analysis),就是对学习者学习第二语言过程中所犯的偏误进行分析的理论,提出了调查学习者语言系统的研究方法。

学者们认为,偏误分析是第二语言习得研究一个恰当的起点。

什么是偏误分析?偏误分析的目的1)语言教师通过偏误可以了解学习者对目的语掌握的程度;2)研究者可以透过偏误看到第二语言是如何习得的;“偏误”和“差错”在语言获得的过程中,无论是母语习得者还是二语习得者,无论是儿童语言习得者还是成人语言习得者,都不可避免地会出现偏误。

英国著名的应用语言学家Corder(1967:20)曾指出:“无论我们多努力,总是会出现偏误。

”他认为,偏误的出现是由于语言学习者没有完全掌握和内化语言规则,从而导致产出的语言与目的语之间出现偏差、偏离,属于语言能力的范畴;而差错则是语言学习者在语言运用过程中,由于注意力不集中、语言规则欠自动化或受记忆力影响等因素引起的言语行为的失误,属于语言运用范畴。

在这一意义层面上,Corder的“偏误”和“差错”与Chomsky的“语言行为”和“语言能力”概念相互吻合。

差错是学习者言语行为失败的表现,而偏误则是学习者主体语言能力欠缺的体现。

目前学术界有关偏误理论的研究为数不少,它们在外语教学界也受到了普遍重视。

2.2 偏误分析理论偏误分析研究是对学习者在外语学习过程中所出现的偏误进行观察、确认、描述、解释和评价,以了解学习者语言体系和语言发展的规律,从而指导教师根据学习者的实际语言偏误有针对性地进行教学,学习者也可以在发现偏误之后,修正偏误,调整在学习进程的学习策略和步骤。

偏误分析研究对产生偏误的原因做了更为广泛的探讨和研究,偏误的根源已不仅仅局限在母语的影响上,而被认为是语言发展过程中的必然产物。

3.1 正确对待学生在语言发展过程中出现的偏误偏误是学习者主动参与的、具有创造性的整个语言习得过程中必不可少的一个环节,是学习者语言发展过程中的重要标志。

1Chapter 3 Learner Errors and Error AnalysisOutline:1. Reasons for focusing on errors2. Nature of errors and the difference between error and mistake2.1 Difference between error and mistake2.2 Nature of errors (systematic; predictable; universal)3. Steps for analyzing errors3.1 Collecting samples3.2 Identifying errors3.3 Describing errors●Ellis‟s classification●Krashen‟s classification●Corder‟s classification3.4 Explaining errors3.5 Evaluating errors4. Sources of errors4.1 Interlingual transfer4.2 Intralingual error4.2.1 Overgeneralization4.2.2 Incomplete application of rules4.2.3 Induced error4.3 Communication strategies4.4 Cognitive and affective styles5. Limitations of error analysis6. Error analysis and Interlanguage theory23第二语言习得是指人们提高其第二语言或外语熟练程度的过程。

第二语言习得有别于第一语言习得。

语言习得的过程是一个心理过程、认知过程和语言综合技能发展的过程。

外国人学习汉语语法常见偏误分析一、什么是偏误外国人学习汉语是把汉语作为第二语言来学习的。

第二语言学习者在学习中所犯的错误可以分为失误和偏误两种类型。

失误(mistake)是指学习者偶然产生的口误或笔误,如他本来想这样说,实际说出的却不是这样。

这种错误没有什么规律,即使是使用本族语的人也会发生。

说话人一旦意识到自己错了,马上可以纠正,而且同样的错误一般不会再次出现。

例如:1.某老师下课前问学生:“今天的课讲完了,大家还有明白的吗?”学生齐声回答:“没有了!”2. 中央电视台节目主持人毕福剑:“感谢阎惠演奏的独子笛奏!”——2011年7月20日《星光大道》产生失误的原因有临时改变主意、身体疲劳、精神紧张、注意力不集中等。

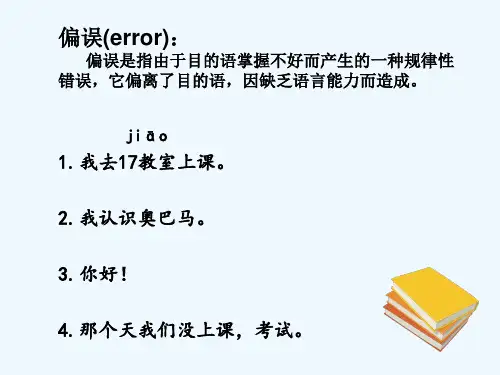

偏误(error)是第二语言学习者由于没有完全掌握好目的语而出现的一种带规律性的错误,它偏离了目的语的轨道,反映了说话者真实的语言能力和水平。

这种错误学习者自己难以察觉,也很难纠正,而且同样的错误往往会重复出现。

例如:1.他觉得一点儿累。

2.他打完篮球,一点儿累。

3.我的头一点儿疼。

二、偏误的分类根据偏误的语言形式可以分为以下几类:1.语音偏误2.词汇偏误3.语法偏误4.语篇偏误5.语用偏误6.文字偏误例如:1.我今天没有穿眼镜。

2.明天下午,我要见面他。

3.我觉得这不是一个问题,但是一个很好的事情。

4.你爸爸几岁了?三、造成偏误的原因(偏误的来源)(一)外因:由于客观原因造成的偏误1.母语负迁移大多出现在第二语言学习的初期,学习者在尚不熟悉第二语言规则的情况下,只能依靠母语的知识来表达,因此同一母语背景下的学生往往会出现同一类型的偏误。

例如:(1)明天下午,我要见面他。

(明天下午,我要和他见面。

)(英语:I’ll meet him in my office.)“见面”在汉语中为不及物动词,但在英语中可以是及物动词。

(2)不要生气我。

(不要生我的气。

)(越南语:??ng tuc t?i .别生气我)越南语的“生气”可以带宾语。

试举例分析偏误的来源偏误分析的理论基础是中介语理论,即第二语言学习者所形成的与母语和目的语两者都不相同的个人独特的语言系统。

偏误分析认为偏误的来源是多方面的,这些偏误的来源归结为语际迁移、语内迁移、学习语境、交际策略和文化迁移。

一、语际迁移,即母语知识向目的语迁移。

母语(或第一语言)的负迁移会产生偏误,就外国人学汉语为例,主要指学生受母语或第一语言的影响,把母语或第一语言的某些语法规则搬到汉语里。

例如,学生在回答否定形式的是非问句时,由于受到英语的影响,时常把否定和肯定回答搞反。

如:(1)“你不去逛街吗?”——* “不,我不去。

”(“是,我不去。

”)。

(2)“你没见她吗?” ——*“是,我见到她了。

”(“不,我见到她了。

”)。

又如:(1)*“我们的校园很大和很漂亮。

”(又大又漂亮)。

(2)*“他汉语说得清楚和流利。

”(又/既清楚又流利)。

(3)*“我们大家唱歌和跳舞。

”(又唱歌又跳舞)。

这是把英语“ and” 的用法套用在汉语上而造成的偏误。

另外,学生在使用“也”、“就”、“都”、“才”等副词时,也可能由于受到母语(或第一语言)的干扰而用错位置。

二、语内迁移,也称语内干扰语内迁移指在第二语言学习过程中,目的语内部规则相互迁移。

这种负迁移(目的语知识的负迁移)主要是过度泛化,即学习者对目的语规则错误地或不完整地归纳和学习造成的结果。

这种偏误很可能是由一个目的语规则对另一个目的语规则产生的影响而造成的。

例如:(1)尽量不应该把两个人相比。

(应该——要)(2)他们不要伤害走路的人。

(要——愿意)这种混淆汉语助动词的句子并不是母语干扰造成的,而是由于不能正确的区分目的语规则的细微差别造成的。

又如:(1)*“我比他很高(2)*“她的房间很干干净净的。

”(3)*“她很激动得说不出话来。

”(4)*“老师说得很清清楚楚。

”等这些句子的偏误是副词“很”的过度泛化造成的,应删去“很” 。

又如:(1)*“我每天早晨一个小时锻炼。

偏误分析周小兵第三讲偏误分析传统的偏误分析(error analysis)是跟对比分析联系在一起的,可服务于教学。

如,通过偏误分析来排列教学顺序,弥补教材的不足等。

做法是收集常见错误并进行分类,但没有心理学理论的指导。

随着学习研究的深入,人们发现偏误不仅跟母语干扰有关,还跟目的语规则泛化相连。

它还成为中介语研究、习得顺序研究中重要的组成部分。

一、偏误分析的程序以下以语法偏误研究为例,讨论偏误分析具体步骤。

,一,语料收集与选择偏误应是学习者的真实语料(书面/口头)。

偏误收集,可分为开放式和聚焦式两类。

1(开放式语料收集指没有具体目标的偏误收集。

研究者可随时随地收集各类偏误。

来源可以是各类作业,谈话,翻译文本,翻译影视节目等。

收集过程中要进行筛选工作,挑选出最有价值的偏误点。

2(聚焦式语料收集指确定偏误点之后的语料收集。

语料收集可分为两大类4小类。

(1)横向(cross-sectional)与纵向(longitude-sectional) 横向指研究者收集学习者某一特定阶段出现的偏误。

纵向指研究者收集学习者较长时间出现的偏误。

横向、纵向两种方法各有千秋。

横向方法虽然是短时间的,但可以收集较多学习者的偏误。

纵向方法虽然是长时间的,但只能收集较少学习者的偏误。

(2)自然与非自然自然法指通过谈话或作文来收集偏误。

非自然法指通过语法练习和测试来收集偏误。

前者(尤其是自由谈话)收集的语料比较自然、真实;学习者更关注表达内容,偏误频率比较高。

后者收集的语料不够自然、真实;学习者更关注表达形式,偏误频率没有那么高。

但研究者最想要的某一类或某几类偏误,在自然法收集的语料中比例不高;而在专门设计的语法练习、测试中却比较多。

非自然语料的收集有许多做法。

陈珺、周小兵(2005)为考察留学生使用度量差比句和“不比”句的情况,设计了以下两类试题:A类:请用每一题中的词组成一个完整的句子:1,分钟他我比三快B类:请用括号中的词完成下面的句子:2,甲:你要是没钱用~就先拿去用吧。

偏误分析与对外汉语教学偏误分析与对外汉语教学引言:随着全球化的不断深入,对外汉语教学在世界范围内得到了广泛开展。

而在对外汉语教学过程中,学习者常常会出现各种各样的偏误。

偏误分析是研究这些语言偏误的一门学科,对于对外汉语教学的改进和优化具有重要意义。

本文将浅谈关于偏误分析与对外汉语教学的相关问题。

一、偏误分析的概念与目的偏误分析是指通过系统和科学的方法,对学习者在语言学习过程中出现的错误进行归因和分析的过程。

其目的是帮助学习者纠正错误,提升语言能力。

偏误分析可细分为表层偏误分析和深层偏误分析两个层次。

表层偏误分析主要关注语言形式和用法上的错误,而深层偏误分析则聚焦于语义和语用层面的错误。

二、偏误分析在对外汉语教学中的意义1. 精准评估学习者的语言能力:通过对偏误的分析,教师可以准确地评估学习者的语言能力。

通过了解学习者的常见错误和难点,教师可以制定针对性的教学计划,帮助学习者克服困难。

2. 优化教学方法和资源:偏误分析可以揭示出学习者在学习过程中的主要问题和难点,教师可以通过分析学习者的偏误,逐步调整和改进教学方法和资源,提高他们的学习效果。

3. 帮助学习者纠正错误:通过对偏误的分析,教师可以帮助学习者识别和纠正错误。

比如,在学习者犯下语法错误时,教师可以采取一些练习和解释的方式,引导他们正确掌握语法规则。

4. 提高语言交际能力:偏误分析还可以帮助学习者提高语言交际能力。

学习者在学习过程中常常会出现一些语义和语用上的错误,通过对这些错误的分析和纠正,学习者可以更好地理解和运用语言。

三、偏误分析的方法和技巧1. 了解学习者的偏误模式:教师需要观察和记录学习者在学习过程中出现的常见错误,分析其中的规律和模式。

比如,一些学习者可能会在句子的语序上出现困难,或者在词汇的选择上出现错误。

通过深入了解学习者的偏误模式,教师可以更好地帮助他们克服困难。

2. 设计有针对性的练习和活动:教师可以根据学习者的具体情况,设计一些有针对性的练习和活动,帮助他们纠正错误。

对外汉语教学中的偏误分析【摘要】:第二语言习得者在使用汉语时因语言能力的不足而出现的语病,它是系统的,有规律的,当事人一般不能改正,这就是对外汉语教学中的偏误,而它往往会影响教学的进度,并使得学习者的语言能力难以取得成效,本文就简要阐述了偏误是什么,偏误分析对汉语教学的意义,偏误主要表现在汉语教学中哪些方面,偏误产生的原因以及如何对待偏误。

【关键词】:对外汉语教学偏误意义方面原因策略一、偏误是什么偏误是指第二语言学习者在使用语言时不自觉地对目的语的偏离,是以目的语为标准表现出来的错误或不完善之处,这种错误是成系统的,有规律的,反映了说话人的语言能力,属于语言能力的范畴。

要清楚理解“偏误”的含义,就必须与“失误”相区分。

失误是指在特殊情况下产生的语言错误,比如注意力不集中、疲劳、粗心或紧张等,具有偶然性。

第二语言学习者和使用母语的人都有可能发生这类错误,而且在错误发生之后有能力进行改正。

所以,它属于语言运用范畴,不能反映说话人的语言能力。

例如:①这周是6月份的第三(个)星期。

②这周是7月份的第一个星期。

这里的两个例子前一句遗漏了量词“个”,而句法环境相同的后一句却未遗漏,可见前面的错误是由于她的疏忽产生的,属于失误。

③我每天吃饭在食堂。

④我上课在教室。

这里句子明显就是偏误。

汉语中当时间状语和地点状语共同出现时,地点状语一定要放在动词或动词短语之前,时间状语之后,而这里是把地点状语放在动词或动词短语之后。

由于学习者没有把句子的语序问题弄清楚,造成一系列的错误,这就反映了说话人的语言能力,属于语言能力的范畴。

二、偏误分析对汉语教学的意义对教师而言,通过偏误分析,教师可以了解学习者对目标语的掌握情况及其所达到的阶段;从而根据反馈的信息及时调整教学方法,教学进度,教学策略;同时,教师可以进行有针对性的教学,有助于确定教学重点和难点,还便于大纲、教材和词典的编撰。

使得其更好的适应学生的情况,从而促使教学有意义的进行。

既然和既的偏误分析偏误分析科德把研究者犯的错误分为失误和偏误。

失误:指偶然产生的口误或笔误。

偏误:指由于目的语掌握不好而产生的一种规律性错误,他偏离了目的语的轨道,反映了说话者的语言能力水准。

偏误分析的心理学基础是认知理论,语言学基础则是乔姆斯基的普遍语法理论。

科德认为偏误分析有三个作用:1、通过偏误分析,教师可以了解研究者对目的语的掌握程度及其所达到的阶段。

2、通过偏误分析,研究者可以了解研究者是如何习得目的语的,有助于了解研究者在研究过程中所采取的研究策略和步骤。

3、通过偏误分析,研究者可以更好的检验对所学的语言的规则做的假设。

科德偏误分析模式的特点:A、区分显性偏误和隐性偏误。

显性偏误是指容易识别的不合语法的语言现象。

隐形偏误是指结构正确但不得体,与语境不匹配的语言现象。

(功能偏误)B、句本位,讲功能。

偏误分析的基本单位是句子,句子是语言结构单位,又是基本的交际单位,表达单位,偏误分析强调语言结构在交际中的应用,自然以句子为基本分析单位,既要分析句子的结构形式,又要分析句子的意义,尤其是句子在具体语境中的意义。

C、承认第一语言的影响。

在偏误分析中常以第一语言为参照点判断偏误的性质,但是,科德的模式还是强调目的语正误的比较优于第一语言与偏误句的比较。

科德把偏误分析分为五个步骤:1、搜集供分析的语料:从第二语言研究者的口头或书面表达中或听力理解中选择供分析用的语料。

2、鉴别偏误:首先要区分是有规律性的偏误还是偶然的失误,同时还要区分是结构形式的偏误还是语用的偏误。

3、对偏误进行分类。

4、解释偏误产生的原因。

5、评估偏误的严重程度,是否影响到交际。

整体性偏误(global errors):涉及到句子总体组织结构的错误,影响到对整个句子的理解。

局部性偏误(local errors):指句子的某一次要成分的错误,不影响对整个句子的理解。

语内偏误:人们把第二语言研究者在研究过程中由于对目的语规则掌握不全面或因错误推断而造成的偏误称为语内偏误。

对外汉语教师汉语语法偏误分析一、偏误分析的理论基础第二语言的教学过程,也是第二语言学习者的习得过程。

中介语理论提出,学习者自身存在着一个介于第一语言与目的语之间的动态的语言系统——中介语,并重视对这一语言系统的研究。

研究时主要采用偏误分析的方法,即关注学习者在第二语言学习过程中所产生的错误,并进行系统地分析研究,以探求第二语言习得的过程和规律。

因此,教学中一般的纠错并不等于偏误分析,进行偏误分析首先要区分“失误”(mistake)和“偏误”(error)。

失误是指在特殊情况下产生的语言错误,比如注意力不集中、疲劳、粗心或紧张等,具有偶然性。

第二语言学习者和操母语的人都有可能发生这类错误,而且在错误发生之后有能力进行改正。

所以,它属于语言运用范畴,不能反映说话人的语言能力。

例如在一位学习者的同一篇作文中,先后出现了以下两句话:(1)*从4月份的第三(个)星期开始,我妈妈每天给我打电话,想让我回家。

(2)从5月份的第四个星期开始,电视台停止播放那首歌。

前一句遗漏了量词“个”,而句法环境相同的后一句却未遗漏,可见前面的错误是由于她的疏忽产生的,属于失误。

偏误是指第二语言学习者在使用语言时不自觉地对目的语的偏离,是以目的语为标准表现出来的错误或不完善之处。

这种错误是成系统的、有规律的,反映了说话人的语言能力,属于语言能力范畴。

例如:(3)*天上都是黑云,看起来(要)下雨了,我们快回家吧!(4)*快八点了,你(要)起床了。

以上两例均出自初级阶段学习者的作业,由于他们还没有熟练掌握助动词“要”的用法,所以在该使用的地方却没有使用,这是他们在特定阶段的语言能力的表现,具有普遍性,所以他们所犯的错误属于偏误。

在教学实践中,纠错应该以偏误为对象,进行有效地分析。

这样,才能有助于教师了解偏误的成因,进而预测偏误的发生,积极有效地进行教学。

例如:(5)*我每天吃晚饭在食堂。

此例是母语为英语的学习者的偏误。

汉语中当时间状语和地点状语共同出现时,地点状语一定要放在动词或动词短语之前,时间状语之后。

偏误分析文字材料(一)收集资料1.偏误的收集方式。

本次资料的收集方式为横向语料收集法,其特点为共时,这种收集方式效率高,但语料不能反映学习者的习得过程,因而有一定缺陷。

2.偏误的收集范围。

本次资料收集的范围为特定规模(来华学习七个月的 18名土库曼斯坦的学生的汉语四级后15道题)3.影响偏误的因素。

偏误的产生受到很多因素的影响,比如:这18名学生的母语背景,他们书面语的偏误等等;此外,还包括被试语言水平、语言习得环境(中国)、学习7个月的经历等。

(二)鉴别偏误1.偏误的标准问题。

偏误是根据目的语进行的,这18名学生的目的语为汉语,形式是普通话、书面语,这也是确定偏误的对照标准。

2.偏误和失误的辨别标准。

从收集的资料来看,学习者的问题主要在于偏误。

例如第90题,有38.89%的学生都错写为:这个故事在上个世纪末发生。

他们没有弄清楚时间状语和时间补语的在句子中的位置。

3.隐性偏误和显性偏误的鉴别问题。

有些偏误要和学习者沟通才会知道,但是本次收集的材料为书面形式,无法鉴别出是隐形还是显性的偏误。

4.得体性问题。

例如第96题,有一名学生写到:这个包子很好看。

一般我们不会将“好看”一词用于形容包子等食物,所以这个句子显得不太得体。

(三)描写偏误1.表层特征分类。

他们句子中的错误主要集中在语法范畴。

例如第91题, 66.67%的学生都答错了,其中大部分的答案为:大家都自己的意见和看法谈了。

这就反映了他们大多数人都没有掌握汉语谓语和宾语的语序。

2.表层策略分类。

这种分类法主要包括有误加、遗漏、错位、误代、类推这五种偏误。

(1)第99题,一位学生写道:他抱着很多书进去了教室。

这里的“去”属于误加。

(2)第97题,一位学生写道:她到底打算去长城。

这里该学生明显是想表示疑问,句尾应该加上语气词“吗”才完整。

(3)第95题,一位学生写道:请同学们排好队按照顺序。

这一句正确的顺序应该为:请同学们按照顺序排好队。

这里的状语“按照顺序”是修饰谓语动词的,但他却放在了谓语动词的后面,明显语序不当。

(一)词语偏误类型发生偏误的词语主要有关联词语、量词、同一语义场的词、动词“有”、母语和目的语中义域不对称的词。

将偏误词与目标词进行对比,我们看到主要有以下类型的词语偏误:1.对词义的理解有偏差尤其是关联词语,本次话语活动中,使用第二多的关联词语是“但是”,然而学生并没有弄清楚但是”的语义,以及它所表达的句法关系,很多不应该用“但是"的地方都使用了该连词,形成了误,如“面积很小,但是它是个群岛”。

2.词语的功能被扩大词语的功能被扩大,已超出了它应有的语法属性和语法功能,功能被扩大的词包括连词、动词“有”。

为"是使用最多的连词,但留学生使用时并不都用来表示因果关系,有时只是表示前后话语有关联,如“没事,因为泰国只有一种动物是重要,是大象,因为以前他们有打仗”。

最典型的是动词“有”功能的扩大。

“有”本来接名词性成分,但是在留学生的话语中,“有”的功能扩大,不仅可以接名词性成分,还可以接动词、形容词短语、句子等成分.如“在泰国泼水节也有穿”(接动词);“有漂亮"(接形容词);“他有在中国学习过”(接短语);“如果有像见我们那个总统”(接句子),等等。

3.词语的搭配产生偏误此类偏误包括量名搭配错误、固有搭配被改换、“城市”等名词前的第一人称问题、词的语法属性不能相配等。

“个”是留学生最熟悉的量词,使用频率最高,因而就被当成了万能量词,不能使用量词的集体名应使用其他量词的名词前都用上了“个”,如“人口三亿个”、“两个民族语言".很多成对的关联词语有其固定搭配,可是留学生常常将固有的搭配改换而使其变得不搭配,如“如果有跳舞才穿这个"、“时间是厦门一样”。

“城市、国家、首都、总统”这类名词前面,在话语叙述中往往加上第一人称代词,显得亲切。

第一人称代词以复数为宜,因为这些事物不是属于个体的,而是属于集体的.留学生对这种情况如果不掌握,就会产生“我的首都”这样的错句.再者,部分词的语法属性相互不能搭配,如“但是现在他们越来越忘记了”,“忘记"是动词,而“越来越”后面一般接形容词,能接的动词只限于“喜欢、愿意"等心理动词.4.选词错误在选词错误中,首先是同一语义场中的词.在话语表述中,留学生一边讲述一边在脑海中思考适用的词,如果该用A词却用了B词,而AB两词意义相近或相关,就是选词错误。

第三节 偏误分析 提问、讨论: 学习第二语言时,为什么会出错?错误是由什么造成的?研究错误有意义吗?

早在50年代,学习者的偏误分析就是作为语言教学研究的一部分。但是,传统的偏误分析缺少严格的分析方法,而且缺少分析学习者语言偏误的理论框架。直到70年代,Corder发表了一系列偏误分析的文章后,偏误分析才成为应用语言学研究领域公认的一部分。 1. 什么是偏误? 偏误(Error)指的是语言学习者在语言学习过程中出现的偏离目的语规范、规则乃至用法限制的现象。 注意: 把偏误和失误区分开来:失误指的是偶然产生的笔误或口误。比如想说“甲”但临时因紧张或疏忽而说成了“乙”。 失误没有什么规律可言,即使是操本族语者也经常出现。说话者一旦意识到了失误一般情况下都会马上自我改正,以后同样的错误也不一定再次出现。由于这类错误不反映说话者的语言能力,所以不在偏误分析讨论的范围之内。 偏误是有规律的、经常的。 2. 什么是偏误分析? 偏误分析(Error –analysis),又译为“错误分析”,指的是对偏误现象进行分类描写并展开归因研究的过程,目的在于揭示其来源,提炼学习者的中介语系统,从而了解第二语言习得的过程和规律。 早期的偏误分析主要是将常见错误搜集起来,从语言结构的角度进行归纳分类。其目的主要是为方便教学项目的安排或课程的补习提供依据,它没有任何的理论框架,也不解释错误在第二语言获得中究竟有何作用。因此,人们对错误既没有给予严格的定义,也没有从心理的角度来探讨其产生的原因。 到本世纪50年代,当对比分析开始盛行时,偏误分析更是受到冷落。60年代末期,对比分析开始走下坡路,人们在第一语言获得研究的基础上开始对中介语进行研究,结果偏误分析又开始为人们所重视。从60年代末开始,英国应用语言学家Corder发表了一系列的文章来讲偏误分析,并在80年代初出版了专著《偏误分析与中介语》。 偏误分析有助于对第二语言习得过程的了解,有助于对中介语的研究。它除了提供中介语发展情况的信息外,更重要的是能提供中介语获得的心理过程方面的信息,提供有用的线索来帮助了解学生是如何利用各种策略来简化学习任务和完成交际活动的。

偏误分析最重要的贡献在于它提高了错误的地位,转变了我们对错误的看法。 以前人们认为第二语言学习中的错误是十分有害的东西,应尽量避免。中介语和偏误分析方面的研究使人们认识到错误是学生第二语言习得取得进展的具体表现。

3. 偏误分析的程序或步骤 Corder(1974)提出了偏误分析的五个步骤: 学习者语言样本的收集; 偏误的鉴别; 偏误的描写; 偏误的解释; 偏误的评价。

1)语言样本的收集 语料收集通常涉及三方面的问题: I、语料收集的范围:大规模、特定规模、个案; II、影响学习者语言偏误的因素:口语、书面语的、会话、叙述;话题的内容;学习者的水平、母语背景、习得的环境 III、语料收集的方式:自然表达、面谈、诱导、实验;横向(共时)与纵向(历时)。

2)语言偏误的鉴别 问题之一: “偏误”和“失误”的鉴别问题 鉴别困难的原因:把学习者“语言能力”看做是“单质”(homogeneous)的,因而无法解释学习者语言偏误中出现的“变异” 现象;

问题之二:如何区分学习者的“显性偏误”和“隐性偏误”。 显性偏误在形式上明显不合目标语语法;隐性偏误在表面形式上合乎语法,但在一定的语境中是不能被接受的。

3)语言偏误的描写 语言偏误的描写方法: I、 表层特征分类 根据目的语规则的分类进行描写; Ⅱ、 表层策略分类法:“表层策略”是指根据学习者偏误产生的方式对偏误进行分类和描写。 省略、附加、类推、错序、误用等。 是学习者对语言的操作策略,这种方式在某种程度上反映了学习者的认知策略和认知过程。 描写方法的局限性:如果这些表层策略并没有反映学习者实际的认知过程,那么这些描写方法的价值就值得怀疑。 Ⅲ、 Corder关于描写方法的分类 A.前系统偏误 学习者不知道目的语规则,也不知道为什么选择了某种规则形式; B.系统偏误 学习者能够发现一些规则,但往往是错的,学习者不能纠正错用的规则; C.后系统偏误 学习者知道正确的目的语规则,但常出错。

需要进行访谈。 笼统、操作性不强。

4)关于学习者偏误的解释 对学习者偏误的解释需要对偏误的来源进行分析,通过分析来建立与第二语言习得相关的过程。 学习者偏误产生的原因可能是心理语言学方面的,也可能是社会语言学方面的,也可能是认知方面的。但是目前偏误分析主要是从心理语言学方面对偏误产生的原因进行解释。关于学习者偏误的来源,不同的学者有不同的分类方法。 Richard (1971) 干扰偏误 语内偏误(过渡泛化) 发展偏误(错误的假设) 干扰偏误——--语际偏误 那个鸡很胖。 语内偏误(过度泛化) 发展偏误(错误假设)——语内偏误 这个天大家都休息。 你真是个好人!-*你真是位好人!

Schachter &Celce-Murcia (1977) 迁移偏误(语际偏误) 语内偏误

探讨偏误来源的比例。 Ellis(1994) 大量的偏误来自语内,而不是语际。

(中介语产生的因素:

1.母语的负迁移,即干扰; 2.所学的有限的目的语知识的干扰; 3.本族或外族文化因素的干扰; 4.学习或交际方式、态度等影响; 5.教师或教材对目的语语言现象的不恰当或不充分的讲解和训练。)

5)关于学习者语言偏误的评价 对偏误的评价涉及三个问题: I、究竟哪类偏误问题更严重,有人认为,词汇偏误比语法偏误更严重;有人认为,整体偏误比局部偏误更严重; II、母语者和非母语者在评价学习者偏误时是否有差别。研究表明,非母语者的评价比母语者更严格。 III、评价的标准问题。研究表明,母语者与非母语者在评价标准上有很大的差别。 母语者认为偏误会不会影响对句子的理解更重要,而非母语者认为语法更重要。

4. 外国人学习汉语的偏误分析研究 鲁健骥 《中介语理论与外国人学习汉语的语音偏误分析》《语言教学与研究》1984年第3期 《外国人学汉语的词语偏误分析》 第二届国际汉语教学讨论会论文集 北语出版社 1988 《偏误分析与对外汉语教学》《语言文字应用》1992、1 吕文华 鲁健骥《外国人学汉语的语用偏误》《汉语学习》1993年第1期 《外国人学汉语的语法偏误分析》《语言教学与研究》1994年1期

上世纪80年代中期,鲁健骥(1984)首先把偏误分析方法和中介语

理论引入CSL习得研究, 20多年来偏误分析在对外汉语教学界受到了普遍的重视,产生了一大批研究成果,涵盖了语音、词语、语法、语篇、语用和汉字等各个方面。 王建勤主编的《汉语作为第二语言的学习者语言系统研究》也主要以偏误分析为主。 初步统计,仅是收入中国期刊全文数据库中以“偏误”作为标题或标题的一部分的文章就有641篇(检索日期为2009年12月12日),剔除其他领域的偏误分析文章204篇(比如,“敏捷软件开发的认识偏误与推广瓶颈浅析”、“英语写作中的中介语偏误分析及纠错策略”等),专门以汉语作为第二语言习得研究的偏误分析论文共437篇,这还不包括用“错误”、“中介语”等其他名称所做的偏误分析研究。 偏误分析在让我们了解学习者产生了哪些语言偏误的同时,却不能告诉我们学习者的哪些语言是正确的。“偏误分析的最大弱点在于只研究中介语的偏误部分,而且是横切面式的静态分析,并未研究中介语的正确部分。其结果,只能了解学习者未掌握的部分,而不能了解学习者已掌握的部分。这就割裂了中介语体系,看不到中介语的全貌及其动态的发展轨迹。”(刘珣2000) 外国人学习汉语时的语音、词语、语法、语用等偏误。 1.语音偏误分析 (1)产生原因: ①母语的负迁移 用母语的语音规律代替目的语的语音规律,是中介语语音的最直接表现。 比如,外国人学汉语发送气音与不送气音时发生的困难就是最典型的例子。si往往被发成sei、se,shi可能发成she、shei、shir等。 用母语中的近似音直接代替汉语的音素。声调对母语是非声调语的学生是有困难的,他们往往把声调与母语的语调相混。 英语学生把汉语的不送气清塞音b、d、g读成浊塞音。

②目的语知识的负迁移

学生由于掌握目的语知识的不足,把他所学的不充分的、有限的目的语知识,套用在新的语言现象上,结果产生偏误。这中偏误可以被称作“过度泛化”。 比如汉语的三声变调是学习的难点。有的学生单独发三声多在教师领读半三声或三声连读时,都没有问题,但只要自己念,就把半三声变成全三声,或把连续的几个三声一律读成全三声。原因就是学生按照直感对三声总结出他自己的规律,用在半三声或三声连读上。

③训练问题 由于教材或教学过程中的揭示不够严密,或该讲而没有讲,或训练方式不当而使学生发生偏误。 重音和语调是教学的难点。汉语有词重音和句重音,句重音的规律与英语基本上是一致的,词重音则不同。如果在教学上处理不当,就会产生母语干扰。举例说明。

从教学的角度看,教师或教材的任务,不仅是要指出汉语有语调

和汉语语调与学生母语语调的共同点,更重要的是指出汉语语调的特点。 2.词语偏误分析 (1)发生情况: ①目的语的词与母语的词之间在意义上互有交叉。而学习者往往简单地从自己的母语出发去理解和使用目的语的词。 比如,在一些教材中,“知道”和“会”都注为to know,在一定情况下,to know 可以和这两个词对应,如“我不知道”,“我不会”,都可以译为I do not know.学习者往往误认为“知道”和“会”是一样的意思。当我们问他:“小王今天为什么没来?”他可能回答:“我不会。” 知道 得知 “解释 、说明” explain

下星期六 这星期六?(next Saturday)

去年三月 Last March

②两种语言中对应词的搭配关系不同。学汉语的外国学生常常把母语中某个词与其他词的搭配关系套到目的语中的对应词上。 比如,有个学生称赞老师唱的歌很“漂亮”,显然,他把beautiful 和song的搭配关系用到了“漂亮”和“歌”上,而不了解汉语的漂亮只限于跟表示具体事物的名词搭配使用。 清新 新鲜 新颖

③两种语言中意义上有对应关系的词语,用法不同。外国学生往往把母语中词的用法加在汉语的词上。 如“这”和“那”与英语的this和that S1,这就是„„ S1,that is