部编版三年级上册语文17 古诗三首

- 格式:pptx

- 大小:9.34 MB

- 文档页数:61

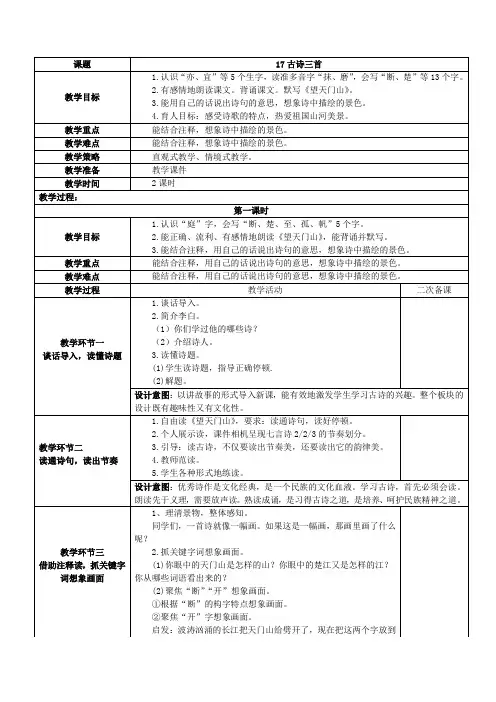

小学语文部编版三年级上册17.古诗三首优质教案一、教学目标1. 学生能够正确、流利、有感情地朗读古诗三首,背诵三首古诗。

2. 学生通过理解诗句,感受古诗中描绘的自然美景和诗人的情感。

3. 学会运用注释、想象等方法理解古诗的意思,提高阅读理解能力。

4. 培养学生对古诗的兴趣,激发学生对传统文化的热爱。

二、教学重点与难点教学重点:理解古诗的意思,体会诗人表达的情感。

教学难点:引导学生感受古诗的意境,理解一些古代词汇的含义。

例如“斜”“坐”等字在古诗中的用法。

三年级的小朋友可能对这些有点难理解哦。

三、教学方法1. 情境教学法:通过播放与古诗相关的图片、视频,让学生仿佛置身于古诗所描绘的场景中。

2. 诵读法:让学生反复诵读古诗,感受古诗的韵律之美。

3. 小组合作法:组织学生进行小组讨论,共同理解古诗的意思和情感。

4. 故事引导法:给学生讲一些与古诗作者或背景相关的小故事,激发学生的学习兴趣。

四、教学过程(一)导入师:“同学们,今天呀,老师要带大家穿越到古代去,看看古代的诗人们是怎么吟诗的。

”(播放古代诗人吟诗的动画)师:“哇,同学们,你们看这些古代的诗人多有气质呀!他们吟诵的诗歌是不是特别好听呢?今天呀,我们就一起来学习小学语文部编版三年级上册的古诗三首,一起领略古诗的魅力。

”(二)诗词解析1. 《山行》师:“首先,我们来看第一首诗《山行》。

‘远上寒山石径斜,白云生处有人家。

停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。

’同学们,你们看这首诗里都有哪些景象呀?”生:“有山、石头小路、白云、人家、枫叶。

”师:“非常棒!那我们先来看看第一句‘远上寒山石径斜’。

这里的‘寒山’是什么意思呢?谁来说说看?”生:“寒冷的山。

”师:“对啦!那‘石径斜’呢?”生:“石头铺成的小路弯弯曲曲的。

”师:“非常好!那我们再来看看第二句‘白云生处有人家’。

这里的‘白云生处’是什么意思呢?”生:“白云飘起的地方。

”师:“对!那这句诗描绘了一幅怎样的画面呢?”生:“在白云飘起的地方有几户人家。

【创新教案】《古诗三首》第二课时【教学设想】独立学习文中的生字。

有感情地朗读背诵古诗。

学会默写。

理解诗句的意思,想象诗歌所描绘的景象,感受诗人的思想感情。

【教学过程】一、了解诗人,导入课题。

1.鼓励学生回忆交流积累的苏轼的诗,指名多人背诵。

2.课件出示苏轼的几首诗,学生阅读积累。

赠刘景文(宋)苏轼荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝。

一年好景君须记,最是橙黄橘绿时。

六月二十七日望湖楼醉书(宋)苏轼黑云翻墨未遮山,白雨跳珠乱入船。

卷地风来忽吹散,望湖楼下水如天。

惠崇春江晚景(宋)苏轼竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。

蒌蒿满地芦芽短,正是河豚欲上时。

3.了解苏轼:苏轼,字子瞻,号东坡居士,是北宋著名文学家、书法家、画家,“唐宋八大家”之一。

他与他的父亲苏洵、弟弟苏辙皆以文学名世,世称“三苏”;与汉末“三曹父子”(曹操、曹丕、曹植)齐名。

4.谈话揭题:今天我们一起来学习苏轼的一首古诗《饮湖上初晴后雨》,板书课题,学生齐读。

二、初读古诗,识字解词。

1.学生自由朗读古诗,用自己喜欢的方式学会文中的生字,试着运用工具书或注释等多种方式理解诗中的重点词语,标出自己学不会的地方。

2.交流自学情况。

(1)指名朗读古诗,听听是否读得既正确又通顺。

(2)检查理解词语的意思,教师评议,多媒体课件出示:①饮湖上:在西湖的船上饮酒。

②潋滟:波光闪动的样子。

③空蒙:迷茫的样子。

④亦:也。

⑤奇:奇妙。

⑥西子:指西施,春秋时代越国的美女。

⑦欲:想要。

⑧淡妆浓抹:素淡的妆容或是浓重华丽的打扮。

⑨相宜:合适。

⑩总相宜:都非常合适。

三、理解大意,质疑解难。

1.小组同学互相交流说说诗的大意,小组代表作汇报发言,全班交流,教师小结。

(西湖晴天的水光,在灿烂的阳光照耀下,西湖水波粼粼,波光艳丽,看起来特别美。

雨天的山色在雨幕的笼罩下,西湖周围的群山迷迷茫茫,若有若无,也显得非常奇妙。

想要把西湖比作美女西施。

无论是素淡的妆容或是浓重华丽的打扮,都非常合适。

部编版小学语文三年级上册17 古诗三首预习单(附答案)古诗三首预习单一、《静夜思》床前明月光,疑是地上霜。

举头望明月,低头思故乡。

思考题:1. 这首诗的标题是什么?2. 诗中描述的是什么场景?3. 诗人为什么会忍不住想起故乡?解答:1. 这首诗的标题是《静夜思》。

2. 诗中描述的是一个夜晚,明亮的月光洒在床前,给人以寒冷的感觉。

3. 诗人在寂静的夜晚抬头望着明亮的月亮,不禁想起了远方的故乡,引发了他对家乡的思念之情。

二、《登鹳雀楼》白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

思考题:1. 这首诗的标题是什么?2. 诗中描绘了什么样的景色?3. 诗人为什么想要继续登上更高的楼层?解答:1. 这首诗的标题是《登鹳雀楼》。

2. 诗中描绘了太阳落山时的景象,山巅的白雾弥漫,黄河奔腾入海。

3. 诗人登上鹳雀楼已经看到了很远的风景,但他仍然希望通过登上更高的楼层来进一步拓宽视野,欣赏更远的美景。

三、《春晓》春眠不觉晓,处处闻啼鸟。

夜来风雨声,花落知多少。

思考题:1. 这首诗的标题是什么?2. 诗中描绘了什么样的场景?3. 诗人通过描写春景和夜晚的风雨声,表达了怎样的情感?解答:1. 这首诗的标题是《春晓》。

2. 诗中描绘了春天清晨的景色,人们还在沉睡中,但已经能听到鸟儿的歌唱。

3. 通过描写春天的景色以及夜间的风雨声,诗人表达了对生命的热爱和对自然的敬畏之情,同时也暗示了万物生长的喜悦和变化的不确定性。

以上是对《静夜思》、《登鹳雀楼》和《春晓》三首古诗的预习内容,通过解答思考题,可以更好地理解诗歌中所表达的情感和意义。

阅读古诗有助于培养学生的审美情趣和语言表达能力,也有助于拓宽他们的思维和想象力。

希望同学们能够认真预习并参与讨论,深入理解这些经典的古诗作品。

部编版小学语文三年级上册第十七课《古诗三首》译文及赏析望天门山唐·李白天门中断楚江开,碧水东流至此回。

两岸青山相对出,孤帆一片日边来。

【译文】长江犹如巨斧,劈开天门雄峰,碧绿江水滚滚东流到这里,又回旋向北流去。

两岸青山互相对峙美景难分高下,一只小船从太阳升起的地方悠悠驶来。

【赏析】这首诗写一幅色彩绚丽的画面,但这画面不是静止的,而是流动的。

随着诗人行舟,山断江开,东流水回,青山相对迎出,孤帆日边驶来,景色由远及近再及远地展开。

诗中用了六个动词“断、开、流、回、出、来”,山水景物呈现出跃跃欲出的动态,描绘了天门山一带的雄奇阔远。

一、二句写出了天门山水雄奇险峻不可阻遏的气势,给人惊心动魄之感;三、四句写足也写活了浑阔茫远的水势。

“天门中断楚江开,碧水东流至此回。

”这两句写诗人远眺天门山夹江对峙,江水穿过天门山,水势湍急、激荡回旋的壮丽景象。

第一句紧扣题目,总写天门山,着重写出浩荡东流的楚江冲破天门山奔腾而去的壮阔气势。

它给人以丰富的联想:天门两山本来是一个整体,阻挡着汹涌的江流。

由于楚江怒涛的冲击,才撞开了“天门”,使它中断而成为东西两山。

这和作者在《西岳云台歌送丹丘子》中所描绘的情景颇为相似:“巨灵(河神)咆哮擘两山(指河西的华山与河东的首阳山),洪波喷流射东海。

”不过前者隐后者显而已。

在作者笔下,楚江仿佛成了有巨大生命力的事物,显示出冲决一切阻碍的神奇力量,而天门山也似乎默默地为它让出了一条通道。

第二句写天门山下的江水,又反过来着重写夹江对峙的天门山对汹涌奔腾的楚江的约束力和反作用。

由于两山夹峙,浩阔的长江流经两山间的狭窄通道时,激起回旋,形成波涛汹涌的奇观。

如果说上一句是借山势写出水的汹涌,那么这一句则是借水势衬出山的奇险。

有的本子“至此回”作“直北回”,解者以为指东流的长江在这一带回转向北。

这也许称得上对长江流向的精细说明,但不是诗,更不能显现天门奇险的气势。

可比较《西岳云台歌送丹丘子》:“西岳峥嵘何壮哉!黄河如丝天际来。

部编语文三年级上17古诗三首部编语文三年级上册第十七课《古诗三首》是一篇包含三首中国古代诗歌的重要课文。

这节课旨在让学生了解中国古代诗歌的魅力,提升学生的文学鉴赏能力和语言表达能力。

首先,我们来看一下这篇课文的总体特点。

本课的三首古诗分别是《登鹳雀楼》、《望庐山瀑布》和《夜泊牛渚怀古》。

这些诗歌均具有深刻的意蕴、精湛的技艺和鲜明的形象,是中国古代诗歌宝库中的珍品。

课文中不仅有详细的注释和解析,还有生动的插图和朗诵音频,有助于学生更好地理解和感受诗歌的内涵。

接下来,我们将对每首诗进行详细分析。

首先,《登鹳雀楼》是唐代诗人王之涣的一首五言绝句,诗歌以简洁明了的笔触描绘了登高远望的壮丽景象,表达了作者对大自然的热爱和对人生哲理的探索。

通过学习这首诗,学生可以了解到五言绝句的特点和技巧,如对仗、平仄、意象等。

其次,《望庐山瀑布》是唐代大诗人李白的七言绝句,诗歌以奔放豪迈的笔触描绘了庐山瀑布的壮丽景象,表达了作者对大自然的惊奇和探索。

通过学习这首诗,学生可以进一步了解七言绝句的特点和技巧,如韵律、夸张、想象等。

最后,《夜泊牛渚怀古》是唐代诗人陆龟蒙的一首五言律诗,诗歌以委婉含蓄的笔触描绘了夜泊牛渚的景象,表达了作者对历史兴亡的感慨和对人生的思考。

通过学习这首诗,学生可以进一步了解五言律诗的特点和技巧,如韵律、对仗、抒情等。

在学习这三首古诗的过程中,学生们需要注意以下几点:首先,要认真阅读课文中的注释和解析,深入理解诗歌的背景、意蕴和表达方式。

其次,要通过朗诵、背诵、默写等方式,熟悉诗歌的语言和形式,培养语感和表达能力。

最后,要通过思考、讨论、写作等方式,深入探究诗歌的内涵和意义,提升自己的文学鉴赏能力和思考能力。

总之,部编语文三年级上册第十七课《古诗三首》是一篇非常重要的课文,它不仅是中国古代诗歌的珍品,更是学生们学习文学、了解历史和文化的重要途径。

希望学生们能够认真学习,深入探究,不断提升自己的文学素养和人文素质。

部编版三年级语文上册第17课《古诗三首》课后练习题(附答案)第一课时一、根据古诗内容完成填空。

1.《望天门山》是代诗人所作,人称,他写了大量歌颂祖国河山的诗篇,我知道的还有《》《》。

2.这首诗通过、、、、、六个动词,让我们仿佛看到了的美景。

3.本诗第一句中一词写出了天门山的山势奇险;一、二句中、两个字写出了长江冲决一切奔腾向前的水势;二、三句中、写出了水和山的颜色美。

二、请按下列提示从诗中找出相应的句子。

1.使人联想到佳木葱茏的句子:2.使人联想到清江如练的句子:三、课外拓展。

古往今来,人们用美好的语言赞美祖国的大好河山。

如写山的“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”,写水的“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”。

你还能找出描写美好河山的诗句吗?第二课时一、默写古诗《饮湖上初晴后雨》。

二、用自己的话写出这首诗的意思。

三、按要求写诗句。

1.诗中写西湖晴天景色优美的句子是:。

2.诗中写西湖雨天景色美好的句子是:。

四、把这首诗改写成一篇简短的小故事。

第三课时一、默写古诗《望洞庭》。

二、写出加点词语的意思,并用自己的话写出。

1.湖光...。

..秋月两.相和,潭面无风镜未磨2.遥望洞庭山.水翠,白银盘...里一青螺..。

三、写出诗人运用比喻的诗句,并写出把什么比作什么。

参考答案第一课时一、1.唐李白诗仙望庐山瀑布早发白帝城2.断开流回出来天门山3.中断开流二、1.两岸青山相对出。

2.碧水东流至此回。

三、示例:飞流直下三千尺,疑是银河落九天。

两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。

碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。

胜日寻芳泗水滨,无边光景一时新。

第二课时一、饮湖上初晴后雨宋(苏轼)水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。

欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

二、西湖晴天的水光,在灿烂的阳光照耀下,西湖水波粼粼,波光艳丽,看起来特别美。

雨天的山色在雨幕的笼罩下,西湖周围的群山迷迷茫茫,若有若无,也显得非常奇妙。

若把西湖当作是美女西施,淡妆浓抹都是那么合适,美妙多娇。

部编版三年级语文上册17《古诗三首》教学设计及反思17《古诗三首》教学设计与反思《王天门山》教学目标1。

我能认出这一课的7个新单词,并写出13个单词,如“段、段、段、段、段”2.能够理解古诗的含义,体验古诗所表达的意境和诗人所表达的思想感情3.正确、流利、动情地朗读和背诵古诗4.能够准确、无声地书写“望天门山”。

教学要点1。

动情地读古诗2.理解古诗的大意教学难点体验古诗意境和诗人思想感情课前准备多媒体课件;田字格教学时间1课堂教学过程1,观看图片,揭示主题1.同学们,我们的祖国幅员辽阔,山川壮丽老师:你知道这在哪里吗?这是位于安徽和呵呵长江两岸和当涂县西南两山隔江相望,犹如门户,因此也被称为天门山。

谁能告诉我们他看到这些照片后的感受?3.老师回答4.看了天门山的照片后,每个人都说了自己的感受。

许多年前,诗人李白也去了天门山,看到了如此美丽的风景。

他非常感动,写了一首诗《望天门山》5.现在请大家一起读一读题目——“看天门山”(老师板书的题目)。

第二,从头读古诗,感受它的整体1.学生可以自由朗读。

他们被要求读正确的发音和诗句。

2.指导新单词的发音3.一起阅读全班,分组并反馈4.教师展示节奏的划分,引导学生读出古诗的节奏和韵律(课件展示)3。

逐句朗读来理解诗歌1.要求学生自由朗读,并标出他们不理解的单词和短语。

(老师在黑板上写诗)2。

姓名反馈:哪些单词无法理解?(天门:天门山)中断:从中间切断这一次,转过来。

出来:出来独帆:一艘船帆:船上的帆,指船。

)本系为三年级3编写了第一册语文试卷和教案。

多媒体展示课文插图,引导学生将图片和课文结合起来,理解古诗的含义。

(首先,要求学生逐句解释,然后要求整首诗一起说。

浩浩荡荡向东流的长江冲破天门山,疾驰而去。

这条绿色的河突然在这里拐了个弯,向北走去。

台湾海峡两岸的青山相映成趣,一艘船从太阳升起的地方缓缓驶来。

四、再现画面,体验意境1.教师示范阅读,学生闭上眼睛想象2.命名反馈:我脑海中出现了什么图像?(一首诗,一幅画)3。