筋骨疼痛针灸治疗

- 格式:ppt

- 大小:4.22 MB

- 文档页数:64

针灸联合益气舒筋汤治疗颈肩腰腿痛效果及对患者疼痛程度、活动功能的影响周欣,王永莉,汪妍(无锡市中医医院,江苏无锡214071)[摘要]目的探究针灸+益气舒筋汤治疗颈肩腰腿痛患者的效果及对疼痛、活动功能的影响。

方法选择2016年5月—2019年2月在无锡市中医医院接受治疗的88例颈肩腰腿痛患者,随机分为2组各44例,对照组予以西医常规治疗,观察组在对照组基础上加用针灸配合益气舒筋汤治疗,2组均治疗4周。

对比2组疗效及治疗前后疼痛程度、活动功能的变化。

结果观察组总有效率为95.5%,对照组为79.5%,观察组总有效率明显高于对照组(P<0.05)。

2组治疗后VAS 评分、发作频率均较治疗前明显降低(P均<0.05),疼痛持续时间均较治疗前明显缩短(P均<0.05),观察组治疗后各指标改善情况明显优于对照组(P均<0.05)。

2组治疗后颈肩腰腿各功能量表评分(CASCS、C-M、JOA、Lysholm评分)均高于治疗前(P均<0.05),观察组治疗后的颈肩腰腿各功能量表评分均高于对照组(P均<0.05)。

2组治疗后0DI评分均低于治疗前(P均<0.05),观察组治疗后的0DI评分低于对照组(P<0.05)o结论对颈肩腰腿痛患者辅以针灸联合益气舒筋汤治疗能取得更为满意的疗效,可明显减轻疼痛,且有利于改善颈肩腰腿活动功能,减轻病情对生活质量的影响。

[关键词]针灸;益气舒筋汤;颈肩腰腿痛;疼痛程度;活动功能doi:10.3969/j.issn.1008-8849.2021.16.019[中图分类号]R681.5[文献标识码]B[文章编号]1008-8849(2021)16-1789-05颈肩腰腿痛病因较为复杂,发病初期无特异性症状,直至病情逐渐加重,出现严重疼痛感、僵硬感,并影响活动功能和生活质量,才引起患者对此类疾病的重视。

临床针对该症尚无特效治疗方案,以往多以口服镇痛消炎类药物治疗为主,尽管有助于缓解临床症状,但停药后病情易复发⑷。

颈肩腰腿痛手三针、足三针疗法原安徽中医学院名老中医张显臣运用手三针、足三针治疗颈肩腰腿痛、顽固性头痛、牙痛、肋间神经痛和三叉神经痛等疑难痛症近30年,其收效之神速,效果之确切,可谓是:入针即效,拔针即愈,大多能在1~2分钟之内显效或治愈。

手三针、足三针疗法,用之者神,得之者秘,社会上掌握此技的医家并不多见,今不揣浅陋,公之于众,推而广之。

一、手三针、足三针的穴位1、手三针是:后溪、中渚、间谷。

间谷穴:位于手阳明大肠经之三间与合谷两穴连线之中点。

它的适应症是:凡三间穴、合谷穴两穴的适应症均是其适应症。

尤其对颈肩肘臂指部的疼痛麻木,疗效甚为突出,也治头痛、牙痛、腰脊痛,。

中渚穴:位于手少阳三焦经的循行线上,在手背第四、五掌指关节间后方凹陷处。

主治:目眩头痛,肘臂痛,五指不得屈伸,四肢麻木、战振、蜷挛无力,肘臂连肩疼痛。

后溪穴:位于手太阳小肠经的循经线上,第五掌骨小头后方尺侧,手小指外侧本节后陷中。

主治:头项强不得回顾,癫痫不醒人事,臂肘拘急,手足拘挛,手足颤摇不能握,中风昏仆不能言语,腿膝腰背历节周身疼痛,手足麻痹,牙痛,头痛,伤寒感冒。

这三个穴位的取穴方法均以松握拳为度。

以上三穴,分取之可治各自的主证,合而用之更有协同作用。

或三穴同用,或两穴同用,或与足三针之一两穴同用,对于颈、肩、臂、肘、手指,及臂、脊、腰、胯、腿、足、趾等部位疼痛麻木,以及头痛、牙痛、偏头痛、胁肋痛(肋间神经痛、胆囊或肝部疼痛),疗效甚为理想,往往拔针而愈。

2、足三针是:太冲、内庭、足临泣。

足临泣:位于足少阳胆经的循经线上,在第四、五趾骨结合部前方凹陷处。

内庭穴:位于足阳明胃经的循经线上,第二、第三跖趾关节前当足次趾外间凹陷中。

单刺此穴治疗大、小腿的疼痛麻痹(特别是前侧),足面的肿痛,足趾、足心痛麻,内外踝的疼痛肿胀等症效果特别突出。

太冲穴:位于足厥阴肝经的循经线上,在第一、第二跖骨的骨间隙中,当大趾本节后一寸五分凹陷中,以指轻按有动脉应指。

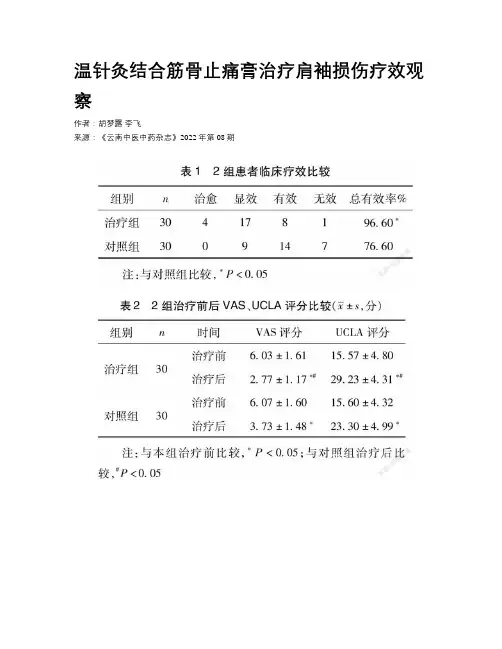

温针灸结合筋骨止痛膏治疗肩袖损伤疗效观察作者:胡梦露李飞来源:《云南中医中药杂志》2022年第08期摘要:目的观察温针灸结合筋骨止痛膏对肩袖损伤患者的临床疗效。

方法将60例肩袖损伤的患者依据随机分组法分为治疗组、对照组,各30例。

治疗组选用温针灸结合筋骨止痛膏治疗,对照组采用普通针刺治疗。

分别在治疗前后采用疼痛视觉模拟评分量表(VAS)及美国加州大学肩关节评分量表(UCLA)评价其临床疗效,检测2组超敏C反应蛋白(hs-CRP)水平的变化。

结果治疗组总有效率96.60%,显著优于对照组76.60%(P<0.05);与治疗前比较,2组患者治疗后VAS评分水平均降低(P<0.05),UCLA评分水平均升高(P<0.05),血清hs-CRP水平均较前降低;2组治疗后相比,治疗组VAS评分较对照组低(P<0.05),治疗组UCLA水平较对照组高((P<0.05)),治疗组血清hs-CRP水平较对照组低(P<0.05)。

结论温针灸结合筋骨止痛膏可有效改善患者肩关节疼痛及活动范围,能明显降低血清hs-CRP水平。

关键词:温针灸;筋骨止痛膏;肩袖损伤;超敏C反应蛋白;疼痛视觉模拟评分量表中图分类号:R246 文献标志码:B 文章编号:1007-2349(2022)08-0069-05肩袖损伤又称肩撞击综合征,是造成肩关节周围疼痛和肩关节活动受限的一类疾病,常表现为肌腱的撕裂,并伴有肌肉萎缩以及炎症细胞浸润等现象[1]。

现有流行病学研究表明:20岁以上的这一类人群中,患此病的比例达到20%,而在50岁以上的这一类人群中,患有肩袖损伤的比例更是高达25%,大量人群患病后,严重影响到目前的生活与工作[2]。

目前临床上的治疗方式主要包括手术与保守治疗两种治疗方式[3],而针对轻、中度肩袖损伤患者,临床多采用消炎止痛药物口服处理,患者治疗效果不佳且复发率较高。

中医对于此病的处理方式,包括针灸推拿、电针、穴位注射、中药内服外敷、小针刀等,并且中医治疗已在该领域取得了广泛应用,其具有安全性高,且效果好,费用低,被广大患者所接受认同[4-5]。

中医针灸治疗经络疼痛的临床分析目的:研究分析中医针灸治疗经络疼痛的临床效果,为中医针灸治疗经络疼痛疾病中的理论和临床研究提供一定的研究依据。

方法:选择200例经络疼痛患者,根据患者的发病特点和发病规律进行有效的分组,进行临床试验分析,对比患者的疼痛部位和发病规律,配合行之有效的中医针灸治疗方法进行经络疼痛的治疗。

确定患者间的不同类临床症状后,均选取患者相应疼痛经络循在四肢末端的井穴上采用针灸针刺刺激30 min,每组患者中医针灸治疗3~5个疗程,观察患者的治疗效果,并观察期是否存在其他的并发症状。

结果:对200例患者中医针灸治疗3~5个疗程后,通过针灸针刺治疗,有196例(128例显效和68例有效)患者明显效果,疼痛感逐步缓解,没有其他的临床症状发生。

结论:在对患者经络疼痛的治疗中必须遵循经络疼痛特有的规律进行辨证分析和诊断,配合中医的针灸治疗。

标签:中医针灸;治疗经络疼痛;临床分析经络疼痛定义为不同于人体神经疼痛或者其他的组织器官发生病变的疼痛,因为经络疼痛会引起患者独特的病理症状和体征状况,经络疼痛有一定的发病规律。

大部分临床中经络疼痛会出现酸、痛、麻、困、胀等不同的刺激反应,给患者带来较严重的生活干扰。

较为严重的经络感觉和循经疼痛会表现为丘疹、湿疹、红线、疤疹、色素痣、扁平苔癣、脱毛带等现象。

我国对于经络疼痛的病因和病理都有较多的实验研究理论[1],循经传感客观存在包括有:“外周”和“中枢”两类,本院门诊中医针灸科也致力于对循经传感的经络疼痛的理论研究和临床分析,总结出中医针灸治疗经络疼痛的临床效果。

1 資料与方法1. 1 一般资料随机选取本院门诊中医针灸科收治的200例沿经络循行路线疼痛患者,简称经络疼痛的患者。

经络疼痛患者的职业包括学校老师、机关干部、团场一线承包土地职工。

男95例,女105例,男性年龄15~75岁,平均年龄(33.56±3.08)岁;女性年龄19~79岁,平均年龄(30.98±5.12)岁。

中医针灸治疗经络疼痛的临床疗效观察目的:观察分析中医针灸治疗经络疼痛的临床疗效。

方法:用于临床研究的100例经络疼痛患者是由我院自2012年7月-2014年7月期间内收治的,根据患者的临床体征和临床表现确定其临床症状,然后选取位于四肢末端上的与其疼痛经络相对应的井穴给予针灸治疗,30min/次,均治疗3-5个疗程,观察患者的临床治疗效果。

结果:100例患者中,治疗显效的有72例、治疗有效的有24例、治疗无效的有4例,分别占总数的72%、24%、4%,总治疗有效率为96%,总体临床疗效较为显著。

结论:采用中医针灸治疗经络疼痛方法安全、疗效理想、患者乐于接受,值得广大相关医务工作者在临床上大力推广与应用。

标签:中医;针灸;治疗;经络疼痛;临床疗效;观察经络疼痛是临床上的常见病与多发病,它与人体神经疼痛或组织器官发生病变时的疼痛有所不同,经络疼痛的特点在于会使患者产生许多独特的病理症状或体征,并具有一定的病发规律。

通常情况下,经络疼痛会使患者出现痛、酸、麻、胀、困等刺激反应,严重者还会出现各类湿疹、丘疹、斑疹、红大连市金州区中医医院线、色素痣、脱毛及扁平苔癣等症状,对患者的正常生活和工作产生较大的影响。

根据中医循经传感理论对患者采取针灸治疗是临床上治疗经络疼痛的一种常用方法。

我院近年来在中医针灸治疗经络疼痛方面也做出了许多临床研究与实践,并取得了一定的研究成果,现将我院自2012年7月-2014年7月期间内收治的100例经络疼痛患者纳入临床研究对象,对所有患者均采取中医针灸治疗,观察其临床疗效,报道如下:1 资料与方法1.1 一般资料用于临床研究的100例经络疼痛患者是由我院自2012年7月-2014年7月期间内收治的,其中男性患者有54例、女性患者有46例,分别占总数的54%、46%;年龄在20-74岁之间不等,平均年龄(35.2±6.7)岁;病程在3天-15个月之间不等,平均病程(3.4±1.8)个月。

针灸是如何"止"痛的针灸在一些急性方面的疼痛,比如落枕、急性的腰扭伤,这种情况下用针灸会达到比较好的效果。

而且相比于中药而言,针灸会更加的高效,效果也是立竿见影。

那么,针灸是如何"止"痛的?可以治疗哪些方面的疼痛呢?一起来了解一下吧!1针灸是如何"止"痛的?针灸疗法的基础是中医经络学说。

按照中医古籍的说法,经络是人体气血运行的通道,脏腑联系的网络。

用一个形象的比喻,经络就好比是一棵树的枝干,而针灸的穴位就分布在这棵树的各条枝干上。

我国针灸术的发明对促进患者快速康复具有重要意义。

中医第一部经典《黄帝内经》中就记载了系统的针灸理疗,用针刺“俞”即可止痛,而且四总穴歌也延传至今:“面口合谷收,头项寻列缺,腰背委中求,肚腹三里留”。

意思是说只要选对了合谷穴,列缺穴,委中穴,足三里穴等穴位,相应部位的疼痛即可针到病除。

中医针灸是针法和灸法的合称。

针法是指把毫针按一定的穴位刺入患者体内,运用捻转和提插等针刺的方法来治疗疾病。

灸法是用燃烧的艾绒、艾条、艾粒等,按一定的穴位熏灼皮肤,利用热刺激来治疗疾病。

针和灸是两种不同的治疗方法,两种都是通过穴位、经络,调节人体脏腑气血,从而达到预防和治疗疾病的目的。

从现代医学角度而言,我们的皮肤、肌肉、筋膜等组织中,存在着很多神经系统末端的感受器与效应器。

当人体处于疾病状态时,特定的感受器与效应器被激活,使穴位处于“敏化”状态,此时用针刺和艾灸等方法对穴位进行刺激,感受器便会激活局部的神经纤维,从而发出信号。

中枢神经系统在接收到信号之后,便会发挥全身性调节功能,从而治愈疾病。

2针灸可以治疗哪些疼痛?2.1腰痛针灸治疗腰疼效果也较为显著。

腰痛的针灸治疗以舒筋活络,通经止痛为主,可采用远近相配取穴。

如局部取阿是穴,腰为肾之腑;远端取足太阳经的穴位,如肾俞、大肠俞、委中穴,治疗效果显著。

如果患者腰痛较为剧烈,可远端取平衡针的穴位,如悬钟穴、后溪穴,同时腰部可进行功能锻炼,配合针灸的治疗,可起到事半功倍的效果。

一、引言手脚疼痛是常见的症状,可由多种原因引起,如风湿、关节炎、肌肉劳损、神经病变等。

中医学认为,手脚疼痛属于“痹证”范畴,多因气血运行不畅、寒湿侵袭、肝肾亏损等因素所致。

本文将从中医辩证的角度,探讨手脚疼痛的治疗方案。

二、中医辩证分型1. 寒湿痹阻型症状:手脚疼痛,遇寒加剧,得温则缓,关节肿胀,活动受限,局部皮肤发凉,或有酸麻感。

2. 湿热痹阻型症状:手脚疼痛,局部红肿,皮肤发热,关节活动受限,或有发热、口渴、便秘等症状。

3. 气血瘀阻型症状:手脚疼痛,局部皮肤紫暗,关节僵硬,活动受限,或有刺痛、麻木、肿胀等症状。

4. 肝肾亏损型症状:手脚疼痛,局部酸软无力,关节僵硬,活动受限,伴有腰膝酸软,头晕耳鸣,失眠多梦等症状。

三、中医辩证治疗方案1. 寒湿痹阻型治法:散寒除湿,通络止痛。

方剂:薏苡仁汤加减。

组成:薏苡仁、苍术、白术、茯苓、独活、牛膝、威灵仙、甘草。

用法:水煎服,每日1剂,分2次温服。

针灸:选取穴位:肾俞、大肠俞、足三里、阳陵泉、三阴交。

操作:每次选取2-3个穴位,采用毫针刺法,平补平泻,留针30分钟。

2. 湿热痹阻型治法:清热利湿,通络止痛。

方剂:三妙散加减。

组成:黄柏、苍术、牛膝、薏苡仁、甘草。

用法:水煎服,每日1剂,分2次温服。

针灸:选取穴位:肝俞、胆俞、阴陵泉、足三里、三阴交。

操作:每次选取2-3个穴位,采用毫针刺法,平补平泻,留针30分钟。

3. 气血瘀阻型治法:活血化瘀,通络止痛。

方剂:血府逐瘀汤加减。

组成:当归、川芎、赤芍、桃仁、红花、牛膝、甘草。

用法:水煎服,每日1剂,分2次温服。

针灸:选取穴位:心俞、膈俞、血海、足三里、三阴交。

操作:每次选取2-3个穴位,采用毫针刺法,平补平泻,留针30分钟。

4. 肝肾亏损型治法:滋补肝肾,强筋骨。

方剂:独活寄生汤加减。

组成:独活、桑寄生、杜仲、牛膝、狗脊、肉苁蓉、当归、白芍、川芎、熟地黄、甘草。

用法:水煎服,每日1剂,分2次温服。

针灸:选取穴位:肝俞、肾俞、足三里、三阴交、太冲。

伤筋病中医论述摘要:一、伤筋病的概念与病因1.伤筋病的定义2.病因及发病机制二、伤筋病的症状与诊断1.症状表现2.诊断方法三、伤筋病的中医治疗方法1.中医治疗原则2.常见治疗方法四、伤筋病的预防与调养1.预防措施2.生活调养正文:伤筋病是中医学中的一种常见疾病,主要表现为筋脉损伤、疼痛、拘挛、功能障碍等症状。

伤筋病的发病原因多样,包括外伤、劳损、风寒湿邪侵袭等。

下面将详细介绍伤筋病的概念、病因、症状、诊断、治疗、预防和调养。

一、伤筋病的概念与病因伤筋病是指筋脉受到损伤,导致疼痛、拘挛、功能障碍等临床表现的一种疾病。

筋脉是人体组织中的一种重要结构,起着连接、支持、保护、营养等作用。

筋脉损伤常见于体力劳动者、运动员等,尤其是一些重复性动作的职业,如打字员、钢琴家等。

病因主要包括外伤、劳损、风寒湿邪侵袭等。

二、伤筋病的症状与诊断伤筋病的症状主要表现为疼痛、拘挛、功能障碍等。

疼痛是最常见的症状,通常为酸痛、钝痛、刺痛等,疼痛程度会因损伤程度和个体差异而有所不同。

拘挛则表现为肌肉紧张、收缩,活动受限。

功能障碍主要表现为动作不灵活、力量减弱等。

诊断伤筋病主要依据临床表现,结合病史、体检等方法。

三、伤筋病的中医治疗方法伤筋病的中医治疗原则为舒筋活络、祛瘀止痛、强壮筋骨。

具体治疗方法包括中药疗法、针灸疗法、推拿按摩、拔罐、艾灸等。

中药疗法可以使用具有舒筋活络、祛瘀止痛、强壮筋骨作用的中药方剂,如桃红四物汤、独活寄生汤等。

针灸疗法可以通过刺激特定的穴位,达到舒筋活络、止痛的目的。

推拿按摩、拔罐、艾灸等物理疗法也可以缓解疼痛、改善功能。

四、伤筋病的预防与调养预防伤筋病要注意劳动保护,避免过度劳累,定期进行适当的体育锻炼,提高筋骨的抗损伤能力。

生活中要注意保暖,避免风寒湿邪的侵袭。

对于已经患有伤筋病的人来说,要注意休息,避免过度使用损伤部位,同时进行适当的康复锻炼。

【针灸】治疗颈肩腰腿痛针灸绝技:手三针、足三针!运用足三里穴交替加“手三针、足三针”治疗颈肩腰腿和三叉神经痛、顽固性头痛、牙痛等疑难痛症,其收效之神速,效果之确切,可谓是:入针即效,拨针即愈。

■ 足三里穴 (三里是强壮要穴,若要安,三足常不断。

)一、手三针、足三针的来历针灸临床工作中,根据其对颈肩腰腿痛等痛症的确切疗效而提出命名的。

二、手三针、足三针各是哪几个穴位手三针是:后溪、中渚、间谷。

足三针是:太冲、内庭、足临泣。

1、间谷穴在临床工作中发现的一个新穴,位于手阳明大肠经之三间与合谷两穴连线之中点。

它的适应症是,凡三间、合谷两穴的适应症均是其适应症。

尤其对颈肩肘臂指部的疼痛麻木,疗效甚为突出。

现将《针灸聚英》关于三间、合谷两穴的主治范围摘引如下:三间:主治喉痹,咽中如梗,下齿龋痛,嗜卧,胸腹满,肠鸣洞泄,寒热症,唇口干,气喘,目眦急痛,吐舌,戾颈,喜惊,多唾,急食不通,伤寒气热,身寒结水等17种病症。

合谷:主治伤寒大渴,脉浮在表,发热恶寒,头痛脊强无汗,寒热症,鼻衄不止,热病汗不出,目视不明,生血翳,头痛,下齿龋,耳聋,喉痹,面肿,唇吻不收,喑不能言,口噤不开,偏风,风疹痂疥,偏正头痛,腰脊内引痛,小片单乳蛾等22种病症。

间谷穴之所以能治上述两穴之病症,是因为其穴在两穴连线之中点,其敏感度较两穴高得多。

用指甲或其他小棒如火柴杆、圆珠笔头去按压该点,即会感酸胀,用同样的方法去按压合谷其酸胀度就会感到差一些,三间就更差了。

敏感度高的穴,得气快,疗效速,似乎无需争议的。

2、中渚穴位于手少阳三焦经的循行线上,在手背第四、五掌指关节间后方凹陷处。

其主治,《针灸聚英》谓:“热病汗不出、目眩头痛,耳聋,目生翳膜,久疟,咽肿,肘臂痛,五指不得伸屈”等,《医宗金鉴》谓:“四肢麻木,战振,蜷挛无力,肘臂连肩红肿疼痛,手背痈毒。

”3、后溪穴位于手太阳小肠经的循行线上,第五掌骨小头后方尺侧,手小指外侧本节后陷中。

其主治,《针灸聚英》谓:“疟寒热,目赤生翳,鼻衄,耳聋,胸满,头项强不得回顾,癫疾,臂肘拘急,痴疥。

针灸治痛的三则与十法一、为什么会出现疼痛?(1)不通则痛。

中医认为疼痛是各种原因引起人体脏腑经络气血不通造成的,其核心是气血运行不畅。

人身经脉流通、气血运行上下内外,若病邪相加,气行不畅,血运不调,气血不通,则出现疼痛。

可概括为“不同则痛”。

(2)不荣则痛。

人体气血阴阳充足,滋润温养脏腑经脉,脏腑经脉得荣则能维持正常功能;气血阴阳不足,脏腑经脉失于温养濡润,则产生疼痛。

可概括为“不荣则痛”。

(3)外感邪气。

瘀邪阻滞,气血失和,机体功能紊乱时,易致六淫邪气外袭,其中尤以风寒湿为多见,六淫侵袭、使经络闭阻,营卫凝滞,气血不通,而致关节疼痛。

此外,关节、肌肉的不对称、不协调状态称为失衡状态,筋移位和骨错缝等均可引起疼痛。

二、针灸是如何治痛的?针灸治疗疼痛主要是通过疏通脏腑经络,调理经脉气血运行来进行。

针灸可以有效改善脏腑经络气血运行,达到疏通经络,调理气血的作用,并且针灸具有消炎的作用。

多数的疼痛是有炎性物质刺激所致,针灸可以激发身体的自然止痛物质释放,从而缓解疼痛。

从西医学的角度来看,针灸能够引起脑内内啡肽等致痛物质分泌从而能够抑制疼痛,减轻疼痛感。

三、针灸治痛有哪三则?1.不通则痛,通则不痛不通则痛,通则不痛的意思是说人体局部的疼痛,是由于机体局部的气血经脉不流通、不通畅引起的,如果气血经脉流通,则不会疼痛。

中医理论很重视人体的气血,认为“气为血之帅,血为气之母”、“气行则血行,气滞则血瘀”。

人体局部受寒,或者急慢性的损伤,或者气血的减少、衰弱,均可以引起气血经脉不通畅而出现疼痛的症状。

因此可通过针灸的方式使局部气血经脉流通,来缓解疼痛症状。

2.住痛移疼,取相交相贯之经经络病而致的疼痛,应当选取与疼痛部位相交叉、相贯穿的经络的穴位来治疗。

也就是说熟悉掌握经脉循行分布对治疗疼痛是至关重要的。

《标幽赋》中进一步提到:“经络滞而求原别交会之道。

更穷四根三结,依标本而刺无不痊;但用八法五门,分主客而刺无不效。

中老年颈肩腰腿痛采用平衡针灸治疗临床效果观察摘要:目的分析平衡针治疗中老年颈肩腰腿痛的临床效果。

方法随机将2022年8月至2023年8月我院50例颈肩腰腿痛患者分为对照组(25例,常规治疗方式)、观察组(25例,平衡针灸治疗),分析2组VAS评分以及临床效果。

结果观察组VAS评分较对照组更低(P<0.05);观察组患者治疗效果显著高于对照组(P<0.05)。

结论平衡针灸治疗颈肩腰腿痛的效果十分显著,可改善患者疼痛情况,从而促进其治疗效果显著提升,可应用推广。

关键词:中老年颈肩腰腿痛;平衡针灸治疗;临床效果;观察中老年人常常面临颈肩腰腿痛的问题。

这些疼痛可能是由多种原因引起的,包括日常生活中的姿势不良、肌肉疲劳、关节炎、骨质疏松等,颈部疼痛是中老年人常见的问题,可能是由于长时间保持不良姿势,如低头看手机或电脑造成的。

颈椎病也是一种常见的引发颈部疼痛的病症,肩部疼痛常常与肌肉疲劳、肌腱炎、关节炎等有关。

长时间的办公、抬重物品或者运动损伤都可能导致肩部疼痛。

腰部疼痛在中老年人中也很常见,可能是由于腰椎间盘突出、腰肌劳损或者腰椎关节炎引起的。

不正确的姿势、长时间的久坐、缺乏运动等都可能增加腰部疼痛的风险,腿部疼痛可能是由于肌肉劳损、关节炎、静脉曲张等引起的。

长时间站立、走路、肌肉过度使用等都可能导致腿部疼痛[1-2]。

不仅会影响患者的生活,还会降低患者的生活质量。

因此,对其实施有效地治疗干预十分重要。

基于此,本文主要取到我院接受治疗的颈肩腰腿痛患者作为研究对象,然后对其实施平衡针灸治疗干预的效果进行分析,详见下文所示:1.一般资料随机将2022年8月至2023年8月到我院接受治疗的50例颈肩腰腿痛患者分为对照组(25例,常规方式)、观察组(25例,平衡针灸治疗)。

观察组中,患者年龄最大80岁,最小66岁,平均年龄值为(70.57±3.58)岁,男性与女性分别为12例(48.00%)、13例(52.00%);对照组患者年龄最大81岁,最小67岁,平均年龄值为(70.66±4.58)岁,男性、女性例数分别为14例(56.00%)、11例(44.00%)。