深海海底地貌及沉积物(1)

- 格式:pptx

- 大小:3.24 MB

- 文档页数:42

深海水文地质特征与沉积环境演变模式深海是指海平面以下200米以上的水域,其水文地质特征和沉积环境演变模式是海洋地质学中一个重要的研究领域。

深海地质的研究对于深入了解海洋生态系统、地球内部构造以及古气候变化等方面具有重要意义。

在这篇文章中,我们将探讨深海水文地质特征与沉积环境演变模式的一些关键问题。

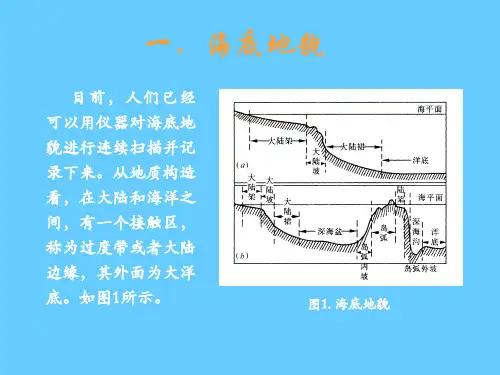

首先,深海水文地质特征是指深海区域的洋底形态、水动力学特征以及海底沉积物的分布等。

深海地形主要由海山、海沟等构造形成,而海底地势的起伏直接与洋流的流速和方向有关。

在深海地区,洋流主要受到全球风力和地球自转的影响,形成了多种不同的水流体系。

这些洋流对于深海生物的分布和海底沉积物的集聚起着重要作用。

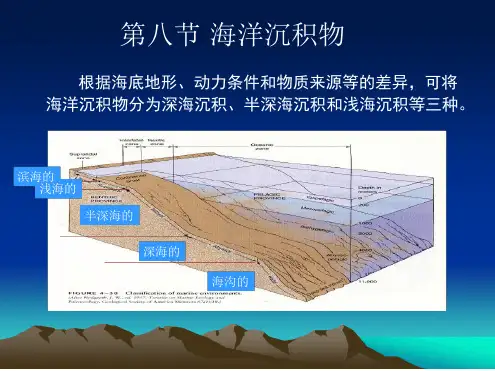

其次,深海沉积环境的演变模式是指深海沉积物的形成、堆积和变质过程以及其对环境演变的反应。

深海沉积物主要来源于陆地的悬浮沉积物、海洋生物残骸以及化学沉积物。

这些沉积物在深海环境中经历了多个阶段的沉积过程,包括悬浮沉积、抛沉和重新搬运等。

同时,深海沉积物还受到沉积速率、水体氧化还原条件以及沉积物之间的相互作用等因素的影响,进而形成不同的地层序列和地球历史记录。

在深海水文地质特征和沉积环境演变模式的研究中,科学家利用多种技术手段收集数据和研究样本,其中包括声波测深、卫星遥感、探深器和钻探等。

这些技术手段可以有效地探测深海地形和沉积物的分布,在一定程度上揭示了深海地貌和沉积环境的特征。

此外,科学家还通过分析沉积物中的岩性、元素组成和古生物化石等信息,可以推断深海环境的演变过程,进而研究全球气候变化和生物地球化学循环等大尺度问题。

深海水文地质特征与沉积环境演变模式的研究具有重要的科学意义和应用价值。

首先,深海是地球上最大的生态系统之一,通过深入研究深海水文地质特征,可以更好地理解深海生物的分布规律和生态系统的功能。

其次,深海沉积物记录了地球历史上的重要事件和自然演化,通过分析沉积物中的古气候指标和古生物化石等信息,可以了解全球气候变化和环境演变的机制。

【高中地理】高中地理知识点:海底地形的分布海底地形:从大陆边缘到海洋中心,海底地形分为大陆架、大陆坡、洋盆和大洋中脊。

大陆隆:也被称为大陆基地。

它是一条从大陆坡脚向洋盆缓慢倾斜的海底沉积带。

深度约为1500-5000米。

它在大陆坡附近更陡,在海盆附近更慢。

大陆隆升主要分布在大西洋、印度洋、北冰洋和南极洲周围。

海隆:从深海海床上缓缓下降的高地。

它呈长条状或近似圆形,比海床高数百米,宽数百公里。

海山:海底1000米以上的死火山和活火山,坡度为5°-15°。

深海海底的火山呈点状、椭圆形或狭窄。

世界海底地形类型示意图及特征:海底地形:消亡边界岩石为何比生长边界的老?生长边界,即洋脊(中脊)部分,不断形成岩石。

新生成的岩石将旧岩石推到山脊两侧,旧岩石消失,直到被推到灭绝边界。

显然,灭绝边界处的岩石将比生长边界处的岩石更古老。

由此可以得出结论:靠近山脊的岩石更年轻;相反,年龄越大。

相关高中地理知识点:地球的内部圈层地球内圈的划分依据:是地震波的传播方式和传播速度。

地震波内部和地球内部结构图:圆圈范围特征莫霍面以上固态:平均厚度17千米(大陆部分平均厚度约33千米,海洋部分平均厚度约为6千米)。

地势越高,地壳越厚。

莫霍面(在地面以下33km处,P波和S波的波速显著增加)地幔莫霍面和古腾堡之间具有固态特征,主要由含铁、镁的硅酸盐类矿物组成,铁、镁含量由上至下逐渐增加。

古腾堡表面(在距表面2900公里的深度,P波减慢,S波消失)地核古腾堡下组成物质可能是极高温度和高压状态下的铁和镍。

可分为内核和外核;外核物质呈液态或熔融状态,内核呈固态。

地震波概念:当地震发生时,地下岩石受到强烈冲击,产生弹性震动,并以波的形式向四周传播,这种弹性波即为地震波。

分类特点传播速度所经物质状态共同点纵波更快固体、液体、气体所有这些都会随着穿过的物体的性质而变化横波固体不连续性:波速突然发生变化的面岩石圈范围:它包括整个地壳和由岩石组成的上地幔顶部(软流圈上方)。

探索地球的最深处:深海生物与海底地貌1. Introduction1.1 OverviewThe Earth’s deep sea remains one of the most intriguing and mysterious frontiers for exploration. With depths reaching thousands of meters below the surface, this largely uncharted territory holds a wealth of secrets waiting to be uncovered. In this article, we delve into the enigmatic world of deep-sea organisms and the fascinating seafloor landscapes that shape our planet's most remote regions.1.2 Research BackgroundThroughout history, humans have been captivated by the mysteries concealed within the depths of our oceans. However, it was only with advancements in technology and scientific understanding that we began to unlock some of these secrets. The exploration of deep-sea ecosystems and seafloor geology has offered us unprecedented insights into unique life forms and geological processes that thrive in these extreme environments.1.3 Objectives and SignificanceThe primary objective of this article is to shed light on two interconnected aspects: deep-sea organisms and seafloor geomorphology. By examining the biodiversity and adaptive strategies exhibited by species living at extreme depths, we can gain a greater appreciation for the resilience and diversity of life on our planet. Simultaneously, understanding the geological characteristics and formations found on the ocean floor allows us to comprehend how Earth's dynamic processes shape its surface.By exploring these topics, we hope to emphasize the importance of preserving these delicate ecosystems and protecting them from potential threats posed by human activities such as resource extraction. Additionally, this article aims to provide insights into sustainable practices for utilizing deep-sea resources while minimizing environmental impacts.Through a comprehensive examination of current research advancements, environmental concerns, and future prospects for sustainable development, this article aims to illuminate both scientists and general readers about the wonders hidden beneath our planet's vast expanses of water. Join us on this journey as we delve into the depths ofEarth's most fascinating frontiers: deep-sea organisms and seafloor landscapes.2. 深海生物的奇异世界2.1 生物多样性深海是地球上最大的生态系统之一,被誉为"世界上最后的边疆"。

海底地形的知识点总结一、海底地形的分类海底地形根据其特征和形成过程可分为陆源海底地形和海源海底地形两大类。

1.陆源海底地形陆源海底地形是指受大陆运动、河流冲积和冰川侵蚀作用的影响而形成的海底地形,主要包括大陆架、大陆坡和大陆边缘深海盆地。

(1)大陆架大陆架是位于海岸线延伸下去的浅海地带,其宽度一般为几十到几百公里,其特点是水深变化缓慢,地势平坦。

大陆架是陆地向海洋过渡的地带,是海底沉积物的主要分布区,也是渔业资源丰富的地区。

(2)大陆坡大陆坡是大陆架向大洋深水区过渡的陡坡地带,其特点是水深急剧增加,地形起伏大。

大陆坡是沉积物的悬移和流动的主要通道,也是一些特殊生物的栖息地。

(3)大陆边缘深海盆地大陆边缘深海盆地是大洋盆地和大陆斜坡之间的过渡地带,其特点是地形复杂,水深较深。

这些地区是地质构造活跃、地震和海啸频发的地区,也是富含矿产资源的潜在区域。

2.海源海底地形海源海底地形是指主要由海水和海底地质活动形成的海底地形,包括大洋中脊、大洋盆地、海沟和海山等。

(1)大洋中脊大洋中脊是地球上最长、最壮观的山脉,主要分布在大西洋和印度洋。

大洋中脊的形成是因为海洋地壳板块的边界上,熔岩从地壳下部向上冒出并逐渐形成新的海洋地壳。

大洋中脊的存在导致了地壳板块的扩张和推动,是地球上板块构造演化的重要标志。

(2)大洋盆地大洋盆地是大洋底部的一种特殊地形,其特点是地形平坦,水深较深。

大多数大洋盆地是由海洋地壳板块的分裂和扩张形成的,也是构造活动最为活跃的地区。

(3)海沟海沟是海洋地质学中的一个重要概念,是指位于陆架和海山之间的深度超过6000米的狭长凹陷地形。

海沟是地球上最深的地方,有些海沟深度超过11000米,受到地壳板块之间的挤压和摩擦作用而形成。

(4)海山海山是宇航员勇敢勇往直前的特殊地质体,它是位于海洋中的一种突出的地形特征,通常高度在1000米以上。

海山的形成是因为地幔柱状上升引起地壳板块的局部隆起,也是地球上板块构造演化的重要标志。

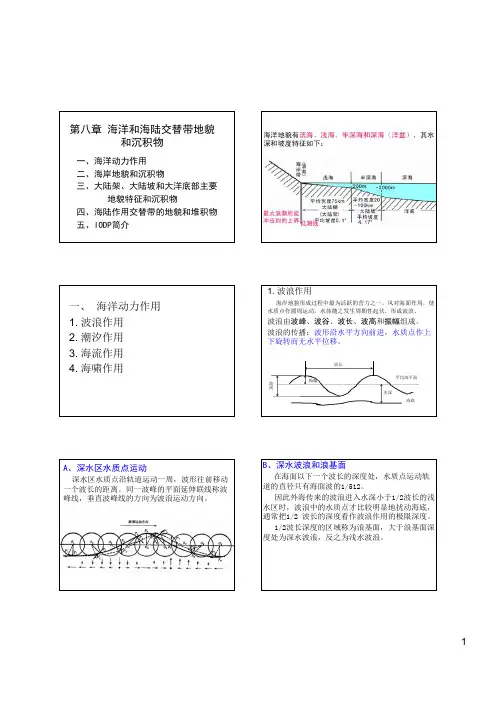

A、深水区水质点运动深水区水质点沿轨道运动一周,波形往前移动一个波长的距离。

同一波峰的平面延伸联线称波峰线,垂直波峰线的方向为波浪运动方向。

C、浅水区波浪波浪进入浅水区,水质点运动与海底摩擦,自海面向海底,水质点运动轨迹的形态发生变化,由圆形渐变为椭圆形,扁度随水深减小而增大,称浅水波。

D、进退流在浅水区(水深小于1/2波长),由于受到底部沉积物阻挡,波浪的外形变得不对称,波浪的前坡变陡,后坡变缓,波峰变窄,波谷拉长产生明显的横向流(进退流)。

此时波浪具有明显的侵蚀和搬运作用,形成各种海岸地貌。

E、波浪折射和沿岸流波浪进入浅水区后,由于波浪前进方向与岸线斜交或海底地形的起伏变化,都会随着水深的减小而使波浪传播速度改变,在一个波峰线上,有些段运动速度快,有些段运动速度慢,波峰线发生弯曲,称为波浪折射。

与此同时,形成平行海岸的波浪流,称为沿岸流。

主要的表层洋流3、海流海流的形成可由风的作用、气压梯度、海水的密度和温度、江河淡水注入以及潮汐等影响所致。

有些海流有定向性,每年大致向一个方向流动,流速和水量没有多大变化。

From Wikipedia17.5万吨重From Wikipedia海滩B、海蚀崖海蚀穴扩大后,致使上面岩石悬空发生崩坠,形成向海呈陡斜或垂直的陡壁。

C、海蚀桥F、海蚀柱D、海蚀柱E. 波切台海蚀崖逐渐后退,波浪不断冲刷磨蚀位于海蚀崖前方的基岩面,形成微微向海倾斜的基岩平台。

基岩海岸海蚀平衡剖面的形成过程E. 沙嘴:在凸形海岸,一端与陆地相连,另一端向海伸出的泥沙堆积体。

在AB段波浪作用方向与岸线夹角为45°(φ),BC段的夹角小于45°(φ‐π),当泥沙流进入BC段时,搬运能力降低,在海岸转折处发生堆积并不断向前伸长,便形成沙嘴。

沙嘴的尾端常呈向岸方向弯曲形状,这多是波浪折射或两个方向波浪作用所致,在港湾海岸的沙嘴,由于潮汐作用也可使沙嘴尾端发生弯曲。

F. 连岛沙坝连接岛屿与陆地的沙坝叫连岛沙坝。

深海软泥沉积名词解释深海软泥沉积是地球上最神秘、不可思议的地理景观之一。

它是指深海底部的泥质沉积物,大多源自于深海高原、海山和火山口周围的悬浮颗粒物,由沉降速度较慢的黏土、泥和碎屑组成。

这些沉积物往往积淀在深渊地形或沉积盆地中,形成厚厚的沉积层,滋生着许多神奇的生物群落。

由于深海软泥沉积的名词较多,本文将分别解释每个名称的含义。

1.深海高原:深海高原是由火山喷发、地震活动、海啸等自然力量形成的海底地形,环绕在大洋盆地及大陆边缘。

如位于南极洲周围的埃门斯海脊和新西兰东北岸的巴克象山脊等。

2.海底山脉:海底山脉指的是在大洋底部中央脊区域形成的地表构造地形。

它们主要由地壳拉伸、断裂、里奇滨裂合作用形成,是地球壳层运动的重要标志,亦是深海软泥沉积的重要来源。

3.深海沉积盆地:指在大陆边缘、海盆、火山口等区域发生海底沉积,一段时间内形成浅海到陆地(如近海、岛屿等)之间的沉积物堆积形成的区域。

深海沉积盆地分布广泛,以太平洋区域最多,主要集中在洋内裂谷、地幔柱火山、深海坳陷等区域。

4.泥质沉积物:指岩石颗粒直径小于4微米的沉积物质。

泥质沉积物主要来源于大陆、火山等地表岩石的机械、化学风化作用和深海高原、海底山脉等地质构造活动。

它们性质稳定,不透水,对水质有很好的吸附作用。

5.深海悬浮颗粒物:指深海高原、海底山脉周围悬浮在海水中的岩石碎屑、有机物残渣和微生物。

这些具有生态重要性的悬浮颗粒物由水流、生物等强大力量扰动,不断地循环漂浮,直至沉降在自然沉积区域中。

6.深海生物群落:深海生物群落是指在深海底部形成的生物群落。

由于深海底部环境复杂,生物区域分布与深度有关。

常见的深海生物包括巨型桶水母、鳐鱼、深海石斑鱼、海蟑螂等。

一些深海生物的特殊生存能力让它们在海底不断变形的环境中存活下来,成为深海软泥沉积独特的生物观察对象。

7.碎屑物:指沉积物中粒径大于2毫米的颗粒物。

碎屑物的来源地主要为地表岩石的物质程度作用。

因为粒径较大,不同于泥、砂等细粒度物质,它们通常可以通过水流等自然力量在海底方向迅速运动、滑行到整个区域。

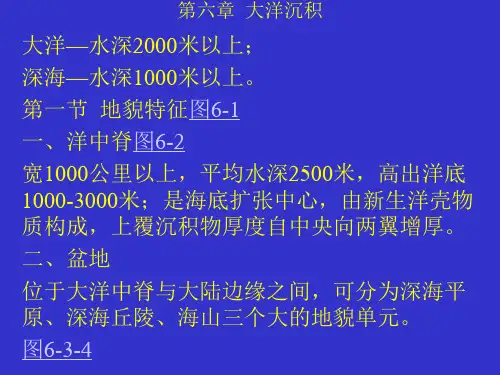

洋底有高耸的海山,起伏的海丘,绵长的海岭,深邃的海沟,也有坦荡的深海平原。

纵贯大洋中部的大洋中脊,绵延8万公里,宽数百至数千公里,总面积堪与全球陆地相比,其长度和广度为陆上任何山系所不及。

大洋最深点深11034米,位于太平洋马里亚纳海沟,这一深度超过了陆上最高峰珠穆朗玛峰的海拔高度(8848.13米)。

太平洋中部夏威夷岛上的冒纳罗亚火山海拔4170米,而岛屿附近洋底深五、六千米,冒纳罗亚火山实际上是一座拔起洋底高约万米的山体。

基本单元在地球表面上大陆和洋底呈现为两个不同的台阶面,陆地大部分地区海拔高度在0~1公里,洋底大部分地区深度在4~6公里。

整个海底可分为三大基本地形单元:大陆边缘、大洋盆地和大洋中脊。

大洋盆地一语有两种含义:广义的泛指大陆架和大陆坡以外的整个大洋;狭义的指大洋中脊和大陆边缘之间的深洋底。

这里所用为后一种含义。

三大地形单元又可进一步划出一些次一级的海底地形单元(图1)。

大陆边缘为大陆与洋底两大台阶面之间广阔的过渡地带。

约占海洋总面积的22%,通常将大陆边缘划分为大西洋型大陆边缘(也称被动大陆边缘)和太平洋型大陆边缘(也称活动大陆边缘)。

前者由大陆架、大陆坡、大陆隆三单元构成,地形宽缓,见于大西洋、印度洋、北冰洋和南极洲的大部分周缘地带;后者陆架狭窄,陆坡陡峭,大陆隆不发育,而被海沟取代,可分两类:海沟-岛弧-边缘盆地系列和海沟直逼陆缘的安第斯型大陆边缘,主要分布于太平洋周缘地带,也见于印度洋东北缘等地。

大陆架是滨临海岸、向海缓斜的浅海地带。

陆架外缘水深多为100~200米,这里坡度发生明显转折,下延为陡斜的大陆坡。

大陆坡是地球上最绵长、壮观的斜坡,其上有深刻的海底峡谷,主要由浊流冲刷而成,为陆源沉积物输入深海底的重要通道,峡谷口外常有沉积物堆积成的海底扇。

大陆坡向下或过渡为大陆隆(在大西洋型大陆边缘),或陡降至深海沟(在太平洋型大陆边缘)。

大陆隆是大陆坡麓部,由沉积物堆大陆边缘积成的和缓坡地,向洋侧,过渡为坡度更缓的深海平原。

深海底层沉积物的化学成分和地质过程研究深海底层沉积物是海洋底部最深处的一种特殊环境,其化学成分和地质过程的研究对于了解海洋环境演化、资源分布及地质灾害风险等具有重要意义。

深海底层沉积物主要由岩石碎屑、有机质和微生物残骸等组成,其中的化学成分和地质过程受到多种因素的影响,需要通过综合研究来揭示其内在机制。

首先,深海底层沉积物的化学成分是其研究的重点之一。

岩石碎屑是深海底层沉积物的主要成分之一,其组成主要包括矿物颗粒和有机物质。

矿物颗粒的种类和含量反映了岩石来源区的地质特征,可以用来推断沉积物的运输途径和沉积环境。

有机物质是深海底层沉积物中的另一个重要成分,其含量和类型反映了沉积物的有机质来源和降解程度,对碳循环和氧气分布等起着重要的调节作用。

其次,深海底层沉积物的地质过程是对化学成分形成和演化的综合影响。

沉积物在深海中的运输和沉积是由海水动力学和地形地貌等环境因素共同作用的结果。

海底地形的断裂、凹陷和隆起等地质过程影响了沉积物的分布和堆积,对深海底层沉积物的沉积速率和形态产生重要影响。

而海洋流体、生物和地球化学等过程也参与了深海底层沉积物的演化和再分布。

另外,深海底层沉积物中微生物的活动也是影响其化学成分和地质过程的重要因素。

微生物在深海底层沉积物中广泛存在,它们的代谢活动引起了沉积物中有机质的降解和成矿过程,对沉积物的组成和性质产生了显著影响。

特定微生物群落的分布和功能可以被用作示踪指标,揭示深海底层沉积物中的微生物生态过程。

让我们总结一下本文的重点,我们可以发现,是一个复杂而多样的领域,需要结合岩石学、沉积学、生物学和地质化学等多个学科的研究方法和技术手段。

通过深入探讨深海底层沉积物的化学成分和地质过程,可以更好地理解海洋地质环境的演化过程,为资源勘探和环境保护提供科学依据。

未来的研究应该加强微观尺度下的样品收集、实验技术和模拟模型的建立,以全面揭示深海底层沉积物的本质特征和地质机制。

深海沉积物特征分布规律

深海沉积物是指在深海水域中沉积下来的各种物质,包括有机质、碎屑物、矿物质等。

这些沉积物对于研究地球历史和生态环境具有重要意义。

其特征主要有以下几个方面:

1. 深海沉积物主要分布在深海平原、海山、海沟等地形地貌上,其中深海平原上的沉积物最为广泛。

2. 深海沉积物的成分较为复杂,其中有机质含量较高,矿物质

成分较少。

这是由于深海环境缺乏阳光和氧气等生命必需品,导致机体死亡后难以分解,形成有机质富集的沉积物。

3. 深海沉积物的分布与水深有明显关系,一般来说,水深越深,沉积物的厚度越厚。

这是由于深海环境稳定,可以使得沉积物在较长时间内逐渐沉积堆积。

4. 深海沉积物可以根据其颗粒大小进行分类,一般分为粉砂、

细砂、中砂和粗砂等。

粉砂和细砂主要分布在深海平原,中砂和粗砂则多分布在海山和海沟等地形地貌上。

总之,深海沉积物具有复杂的成分、广泛的分布和明显的水深相关性等特征,对于研究地球历史和生态环境变化具有重要意义。

- 1 -。

海底地貌与沉积过程近年来,随着科技的进步,人类对海洋的探索进入了一个新的阶段。

深海的神秘和未知吸引了众多科学家和海洋学家的关注。

他们的研究发现,海底地貌与沉积过程对我们理解地球演化和自然环境的变化有着重要的意义。

首先,我们来看海底地貌的形成过程。

海底地貌是海洋地球科学的重要组成部分,它包括了海底高山、海沟、海山以及平原等多种形态。

这些地貌的形成主要受到构造运动和沉积作用的影响。

构造运动主要包括板块运动和地震活动,它们会导致地壳的断裂和隆起,形成海底断崖和海山。

而沉积作用则是指河流、泥石流、冰川等外部力量将碎屑物质带到海洋中,沉积在海底形成沉积岩层和沉积构造。

这些构造和沉积过程相互作用,共同塑造了海底地貌的多样性。

海底地貌的形成过程对于我们认识地球演化和自然环境变化具有重要意义。

通过研究海底地貌,我们可以了解地壳的构造与演化。

比如,海底高山和海山是地壳断裂和隆起的产物,它们揭示了地球板块运动和地壳构造的规律。

同时,海沟则是地壳下沉形成的结果,它们不仅是海底地貌的重要组成部分,还是深海生物多样性的宝藏。

通过研究海底地貌,我们可以了解地球内部的构造和物质运动,进而进一步认识地球演化的过程和规律。

另外,深海沉积过程也对我们认识自然环境变化具有重要意义。

沉积作用的主要机制包括重力沉积、水动力沉积和生物沉积。

重力沉积是指由于地心引力作用,物质在水体中下沉形成沉积物。

而水动力沉积则是指水流对颗粒物质的搬运和沉积作用。

生物沉积则是指海洋生物将溶解在水中的物质进行结晶沉积。

这些沉积作用共同形成了各种不同类型的沉积岩层。

通过研究深海沉积过程,我们可以了解自然环境的演化和变化。

例如,通过研究沉积岩层中的微化石和有机碳等指标,可以了解古气候和古海洋环境的变化。

同时,深海沉积物中还蕴含了丰富的矿物资源和石油天然气等能源资源,对于能源的开发和利用具有重要意义。

总的来说,海底地貌与沉积过程对于我们认识地球演化和自然环境变化有着重要的意义。