利用影响力受贿法律适用

- 格式:doc

- 大小:37.50 KB

- 文档页数:10

保定律师解读刑法第388条利⽤影响⼒受贿罪(《刑法修正案(七)》第13条)利⽤影响⼒受贿罪是受贿罪的另⼀种表现形式,它与⼀般受贿罪不同的是,主体有可能不是国家⼯作⼈员,对于这⼀罪名你了解多少呢?下⾯是由店铺⼩编整理的相关内容。

利⽤影响⼒受贿罪它是指国家⼯作⼈员的近亲属或者其他与该国家⼯作⼈员关系密切的⼈,通过该国家⼯作⼈员职务上的⾏为,或者利⽤该国家⼯作⼈员职权或者地位形成的便利条件,通过其他国家⼯作⼈员职务上的⾏为,为请托⼈谋取不正当利益,索取请托⼈财物或者收受请托⼈财物,数额较⼤或者有其他较重情节的⾏为。

《刑法》第三百⼋⼗⼋条国家⼯作⼈员利⽤本⼈职权或者地位形成的便利条件,通过其他国家⼯作⼈员职务上的⾏为,为请托⼈谋取不正当利益,索取请托⼈财物或者收受请托⼈财物的,以受贿论处。

国家⼯作⼈员的近亲属或者其他与该国家⼯作⼈员关系密切的⼈,通过该国家⼯作⼈员职务上的⾏为,或者利⽤该国家⼯作⼈员职权或者地位形成的便利条件,通过其他国家⼯作⼈员职务上的⾏为,为请托⼈谋取不正当利益,索取请托⼈财物或者收受请托⼈财物,数额较⼤或者有其他较重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚⾦;数额巨⼤或者有其他严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚⾦;数额特别巨⼤或者有其他特别严重情节的,处七年以上有期徒刑,并处罚⾦或者没收财产。

离职的国家⼯作⼈员或者其近亲属以及其他与其关系密切的⼈,利⽤该离职的国家⼯作⼈员原职权或者地位形成的便利条件实施前款⾏为的,依照前款的规定定罪处罚。

构成要件利⽤影响⼒受贿罪的构成要件主要是根据我国刑法中的犯罪构成四要件来确定的,包括主体、客体、主观⽅⾯和客观⽅⾯。

⼀、主体⽅⾯利⽤影响⼒受贿罪的主体是国家⼯作⼈员的近亲属或者其他与该国家⼯作⼈员关系密切的⼈,及离职的国家⼯作⼈员或者其近亲属以及其他与其关系密切的⼈。

⾸先是近亲属的界定,根据《刑事诉讼法》第82条规定的近亲属包括:夫、妻、⽗、母、⼦、⼥、同胞兄弟姐妹。

两高关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释新华社北京4月18日电最高人民法院、最高人民检察院18日联合发布《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》,解释全文如下:(2016年3月28日由最高人民法院审判委员会第1680次会议、2016年3月25日由最高人民检察院第十二届检察委员会第50次会议通过,自2016年4月18日起施行)为依法惩治贪污贿赂犯罪活动,根据刑法有关规定,现就办理贪污贿赂刑事案件适用法律的若干问题解释如下:第一条贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。

贪污数额在一万元以上不满三万元,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金:(一)贪污救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、防疫、社会捐助等特定款物的;(二)曾因贪污、受贿、挪用公款受过党纪、行政处分的;(三)曾因故意犯罪受过刑事追究的;(四)赃款赃物用于非法活动的;(五)拒不交待赃款赃物去向或者拒不配合追缴工作,致使无法追缴的;(六)造成恶劣影响或者其他严重后果的。

受贿数额在一万元以上不满三万元,具有前款第二项至第六项规定的情形之一,或者具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金:(一)多次索贿的;(二)为他人谋取不正当利益,致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的;(三)为他人谋取职务提拔、调整的。

第二条贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”,依法判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。

贪污数额在十万元以上不满二十万元,具有本解释第一条第二款规定的情形之一的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”,依法判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。

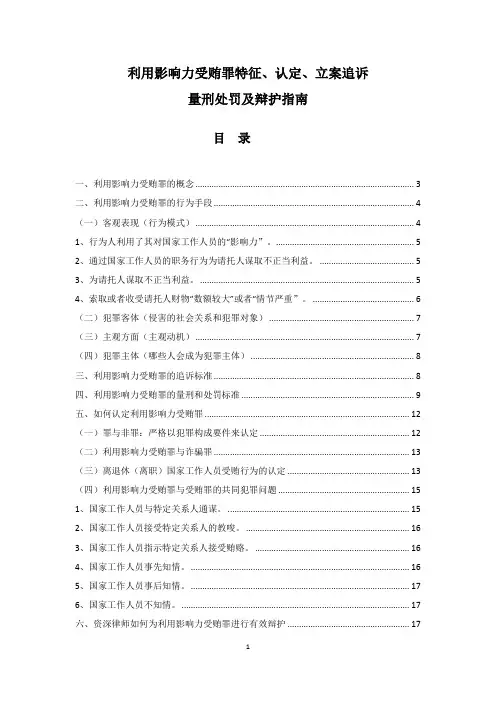

利用影响力受贿罪特征、认定、立案追诉量刑处罚及辩护指南目录一、利用影响力受贿罪的概念 (3)二、利用影响力受贿罪的行为手段 (4)(一)客观表现(行为模式) (4)1、行为人利用了其对国家工作人员的“影响力”。

(5)2、通过国家工作人员的职务行为为请托人谋取不正当利益。

(5)3、为请托人谋取不正当利益。

(5)4、索取或者收受请托人财物“数额较大”或者“情节严重”。

(6)(二)犯罪客体(侵害的社会关系和犯罪对象) (7)(三)主观方面(主观动机) (7)(四)犯罪主体(哪些人会成为犯罪主体) (8)三、利用影响力受贿罪的追诉标准 (8)四、利用影响力受贿罪的量刑和处罚标准 (9)五、如何认定利用影响力受贿罪 (12)(一)罪与非罪:严格以犯罪构成要件来认定 (12)(二)利用影响力受贿罪与诈骗罪 (13)(三)离退休(离职)国家工作人员受贿行为的认定 (13)(四)利用影响力受贿罪与受贿罪的共同犯罪问题 (15)1、国家工作人员与特定关系人通谋。

(15)2、国家工作人员接受特定关系人的教唆。

(16)3、国家工作人员指示特定关系人接受贿赂。

(16)4、国家工作人员事先知情。

(16)5、国家工作人员事后知情。

(17)6、国家工作人员不知情。

(17)六、资深律师如何为利用影响力受贿罪进行有效辩护 (17)(一)以是否为他人谋取不正当利益作无罪或罪轻辩护 (18)(二)以受贿系主动索取还是被动收受等作无罪或罪轻辩护 (18)(三)以涉案数额或犯罪情节作无罪或罪轻辩护 (18)(四)以是否具有自首、坦白交代等情节作无罪或罪轻辩护 (19)(五)以其他法定理由或罪轻情节作无罪或罪轻辩护 (20)七、利用影响力受贿罪典型案例 (21)(一)王某与妻子离婚但仍利用其对妻子父亲的影响力受贿获刑 (21)(二)王某某利用担任烟草局局长司机的影响力受贿与其情妇共同获刑 (22)(三)郑某利用影响力受贿罪 (24)八、利用影响力受贿罪有关法律法规和司法解释 (26)(一)刑法 (26)(二)中华人民共和国刑法修正案(七) (29)(三)中华人民共和国刑法修正案(九) (30)(四)最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释 (30)(五)最高人民法院、最高人民检察院关于印发《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》的通知 (34)(六)最高人民法院、最高人民检察院关于印发《关于办理商业贿赂刑事案件适用法律若干问题的意见》的通知 (34)(七)最高人民法院关于印发《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》的通知 (36)一、利用影响力受贿罪的概念利用影响力受贿罪是《刑法修正案七》增加的一项罪名,即,国家工作人员的近亲属或者其他与该国家工作人员关系密切的人,通过该国家工作人员职务上的行为,或者利用该国家工作人员职权或者地位形成的便利条件,通过其他国家工作人员职务上的行为,为请托人谋取不正当利益,索取请托人财物或者收受请托人财物,数额较大或者有其他较重情节,或者离职的国家工作人员或者其近亲属以及其他与其关系密切的人,利用该离职的国家工作人员原职权或者地位形成的便利条件实施上述行为。

《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》理解与适用文章属性•【公布机关】最高人民法院•【公布日期】2016.04.18•【分类】司法解释解读正文《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》理解与适用一、人民法院审理职务犯罪案件的基本情况司法审判是反腐败工作的重要组成部分,是依法惩治腐败的最后一道程序。

对腐败分子,能不能定罪,判多重的刑罚,最终要由人民法院的裁判来一锤定音。

中央惩治腐败的决心,人民群众惩治腐败的愿望,很大程度上要通过人民法院的定罪量刑来实现。

近年来,全国各级人民法院充分发挥审判职能作用,审判了一大批贪污贿赂犯罪案件,依法惩治了包括XXX、XXX、刘志军、XXX等一大批贪污贿赂犯罪分子,有力推动和保障了反腐败工作的深入开展。

据统计,2013年至2015年,全国法院一审受理贪污贿赂案件81805件,审结69017件,生效判决人数73158人。

人民法院对这些案件的依法审判,既彰显了中央惩治腐败犯罪的坚定决心,也增强了广大人民群众的信心。

二、《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》的制定背景党的十八大以来,党中央把从严惩治腐败放在突出位置,把坚决遏制腐败蔓延势头作为重要任务,坚持有腐必反、有贪必肃,坚持反腐败无禁区,“老虎”“苍蝇”一起打,赢得了人民群众的衷心拥护和交口称赞。

同时,我们注意到,由于贪污贿赂犯罪的刑事立法修订不久,贪污贿赂犯罪案件办理当中存在不少法律适用问题需要解决。

这些问题集中体现在以下三个方面:一是刑法对于贪污贿赂犯罪的认定标准亟需明确细化。

刑法修正案(九)对贪污贿赂犯罪的定罪及量刑作了五方面的重大调整。

一是取消贪污罪、受贿罪定罪及量刑的具体数额标准,突出数额之外其他情节在定罪量刑中的作用;二是对贪污罪、受贿罪增设死刑缓期二年执行减为无期徒刑后终身监禁;三是对贪污罪和贿赂犯罪增设罚金刑;四是增设对有影响力的人行贿罪;五是对行贿罪的从宽处罚设定更为严格的条件。

利用影响力受贿罪定罪依据研究作者:房启蒙来源:《法制博览》2016年第06期一、利用影响力受贿罪的渊源从国际的角度来看,利用影响力受贿罪来源于《联合国反腐败公约》。

我国刑法学者赵秉志认为,利用影响力受贿罪源于《联合国反腐败公约》第十八条规定的影响力交易犯罪。

作为《联合国反腐败公约》的缔约国,我国有义务将公约内容转化为国内立法,因此,我国的利用影响力受贿罪的出现同时也是在贯彻《联合国反腐败公约》的精神。

从国内的角度看,有些学者认为利用影响力受贿罪来源的党的纪律文件,如1990年中共中央纪律检查委员会《关于共产党员在经济方面违法违纪党纪处分的若干规定(试行)》第13条等。

二、规定利用影响力受贿罪的必要性和紧迫性19世纪末,震惊国内外的我国某沿海城市走私案案发,其涉案金额530亿元之巨,案件涉及面之广,是前所未见;犯罪人的‘交友之术’更是令人惊叹!“高息举债”、“红楼淫影”、“高薪招‘亲’”等等挖空心思的手段,远超你我的想象。

“招‘亲’付高薪”。

犯罪人为了全面打开走私渠道,将当地涉及检察监督部门的关键人物的子女亲属全部招进公司,予以极高的薪资和福利待遇。

这些关键部门关键人物的子女亲属为自己公司的‘生意’发挥着举足轻重的作用。

但是,因为无法可依,他们却未受到应得的审判。

而另一影响力较小的案子,由于三百八十八条的修改,得到了适当的审判。

另外近几年这类犯罪频发,从地域上看,利用影响力受贿的犯罪在中国已经十分普遍了;从时间上看,利用影响力受贿的犯罪现象存在已久,正印证了古话中的‘一人得道鸡犬升天’;从涉案官员的级别来看,利用影响力受贿的犯罪是压在国家的稳定的一座‘大山’,并对社会风气有极其恶劣的影响;从正义价值上看,三百八十八条的及时修改体现了我国对法律正义的追求和维护。

三、利用影响力受贿罪的构成要件分析利用影响力受贿罪的客观方面在《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定(试行)》规定的较为详实,本文不再分析。

利用影响力受贿罪法律适用问题研究

山东省阳谷县人民检察院课题组

【期刊名称】《北京警察学院学报》

【年(卷),期】2011(000)004

【摘要】利用影响力受贿罪明确将国家工作人员的近亲属及关系密切的人,离职的国家工作人员及其近亲属、关系密切的人纳入刑法规制的范围之内,在相当程度上解决了关系人在非共犯情况下单独构成犯罪的问题,契合当前反腐斗争的需要,同时亦为立法对我国签署的<联合国反腐败公约>的积极回应.目前最高人民法院仅对该条的罪名进行了规定,但对于其主体范围、客观行为等犯罪构成要件的理解与适用尚未出台相关司法解释予以明确,对利用影响力受贿罪法律适用的研究无论在理论上还是实践上都有十分重要的意义.

【总页数】6页(P12-17)

【作者】山东省阳谷县人民检察院课题组

【作者单位】

【正文语种】中文

【中图分类】D924.3

【相关文献】

1.利用影响力受贿罪的法律适用问题 [J], 丁传希;李婷

2.利用影响力受贿罪的法律适用问题探讨 [J], 曹娟

3.利用影响力受贿罪法律适用探析 [J], 张传伟;张霞

4.利用影响力受贿罪法律适用探析 [J], 谢思美

5.我国《刑法》“利用影响力受贿罪”犯罪主体法律适用困境与路径 [J], 王琳琳;因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

关于利用影响力受贿案件的若干问题研究从2009年2月28日,十一届全国人大常委会七次会议通过了《刑法修正案(七)》,对相关刑法条文进行修正和2009年10月16日“两高”出台《关于执行〈中华人民共和国刑法〉确定罪名的补充规定(四)》这一司法解释,对刑法罪名进行了补充和修改,增加新罪名“利用影响力受贿罪”至今,全国检察机关查办的利用影响力受贿犯罪案件较少,反映出该罪存在适用法律难的问题,本文就利用影响力受贿罪的法律适用问题进行初浅探讨。

一、利用影响力受贿罪的定位《中华人民共和国刑法修正案(七)》(以下简称《刑法修正案(七)》)生效之后,关于其第13条所增设的犯罪的罪名确定一度成为各界争议的焦点。

虽然有声音认为《刑法修正案(七)》第13条包含三项罪名:国家工作人员的近亲属或者关系密切的人受贿罪、离职的国家工作人员受贿罪和离职的国家工作人员的近亲属或者关系密切的人受贿罪。

但我国刑法学泰斗高铭暄教授、刑法学会会长赵秉志教授等则一再强调:《刑法修正案(七)》第13条所规定的实际上是一种不同于受贿罪、单位受贿罪的新的犯罪,宜将其罪名确定为“利用影响力受贿罪”。

2009年10月16日公布施行的《最高人民法院、最高人民检察院关于执行〈中华人民共和国刑法〉确定罪名的补充规定(四)》似乎已为这场罪名之争圈上了句号,但是关于利用影响力受贿罪的定位,即利用影响力受贿罪是受贿罪,还是职务犯罪,却成为本以为不言自明而今却不得不予以澄清的基本法理问题,而这一问题的解析既决定了在国家工作人员与其近亲属或关系密切的人共谋的情况下,对其通过职务行为而索贿或受贿的行为的性质认定,又关系到人民检察院管辖案件范围及其依据的梳理与厘定。

利用影响力受贿罪在罪名中虽然带有“受贿”两字,但并不意味着由此就得出其增设是“将国家工作人员的近亲属以及其他与其关系密切的人纳入了受贿罪犯罪主体范围”,因而利用影响力受贿罪是受贿罪的结论。

这是因为,刑法第385条所规定的受贿罪及第388388条第1款所规定的斡旋形式的“受贿罪”是典型的法定身份犯,其主体仅限于国家工作人员。

而第388条第2款、第3款所规定的“利用影响力受贿罪”的犯罪成立与主体是否具有国家工作人员的身份没有必然联系,其立法意图在于为司法机关惩治官员周围的关系密切人的腐败行为提供法律依据,从而加大我国反腐败的力度并实现国内立法与国际立法的对接。

因此,利用影响力受贿罪与受贿罪同属贿赂犯罪中的受贿型犯罪,但二者是两个截然独立的罪名。

在上述基点上,又产生以下两个连锁问题:首先,利用影响力受贿罪是否属于职务犯罪?虽然学界关于职务犯罪的界定众说纷纭,但司法意义上的职务犯罪就是指“国家公职人员利用职权或者违背职责,侵犯国家机关正常活动秩序,致使国家和人民的利益遭受重大损失,依照国家法律应受刑罚处罚的行为总称”。

就犯罪成立条件而言,其主体是国家工作人员,行为要求具有职务行为的相关性。

因此,利用影响力受贿罪不属于职务犯罪的范畴。

其次,利用影响力受贿罪的刑事诉讼管辖主体是谁?从实践来看,虽然“并没有专门而具体的法律明确要求检察机关从事预防职务犯罪工作”,但从侦查到起诉再到预防,我国现阶段的职务犯罪事实上是归人民检察院专属管辖的。

而依据《刑事诉讼法》第18条的规定,虽然职务犯罪在立案管辖方面专属人民检察院,但人民检察院管辖的犯罪却不限于职务犯罪,职务犯罪之外的与国家工作人员职务廉洁性相关的犯罪亦属于人民检察院的管辖范畴。

“贪污贿赂罪”一章中的行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪、单位行贿罪、利用影响力受贿罪即属于此列。

因此,包括百度百科在内的网络、报纸、杂志等凡是将职务犯罪的范畴解读为“包括《刑法》规定的‘贪污贿赂罪’”的,实质上是在误解职务犯罪基础上的对公众的误导。

二、利用影响力受贿的法律要件(一)利用影响力受贿的犯罪主体在《刑法修正案(七)》中,对本罪的主体共归纳三类,笔者归纳后认为本罪的主体属于特殊主体,只有年满16周岁,具有刑事责任能力的国家工作人员的近亲属、其他与国家工作人员关系密切的人、离职的国家工作人员、离职的国家工作人员的近亲属、其他与离职的国家工作人员关系密切的人,但不包括单位。

可见,本罪极大地扩展了腐败犯罪主体的范围,有利于有效惩治当前实践中多发的家属受贿、情人受贿、离职受贿等新型腐败行为。

然后,该条文对犯罪主体的规定出现了一些模糊的用语,例如“近亲属”、“关系密切人”“身边人”等。

目前为止,《刑法》和相关纪律处分条例未对此类模糊用语做出明确定义,对其不同的理解直接会影响到本罪打击的幅度和广度,也会影响到司法机关执法公信力和民众的预测可能性。

归纳起来,该如何界定本罪的主体有几个以几个亟待解决的问题:首先,关于“近亲属”的范围。

“近亲属”本是一个概念相对明晰、范围较为确定的用语。

笔者以为,我们在处理此类案件中应当对“近亲属”的理解应当参照最相近的《刑事诉讼法》的专门规定。

对于国家工作人员的祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女以及同父异母或者同母异父的兄弟姐妹、养兄弟姐妹、继兄弟姐妹等非同胞兄弟姐妹等被排除近亲属之列的,同样可以构成本罪,虽然这些人未被纳入近亲属范围,但同样属于“与国家工作人员关系密切的人”范畴之内。

其次,关于“其他与国家工作人员关系密切的人”的范围。

“关系密切的人”的概念是《刑法修正案(七)》提出的一个新名词,对于“关系密切人”,“密切”可以被认作是“关系”的程度修饰词,侧重于对“关系”程度达到“密切”的修饰,联系“关系密切人”在利用影响力受贿犯罪规定中的特定语境,即要与所利用的国家工作人员的关系达到具有一定影响力并能影响其公务行为的密切的程度;而“密切”是对“关系”程度上的限制,要达到足以对被利用的国家工作人员有影响力程度上的“密切”程度,在法律上尚未做出明确界定的情况下,需要司法工作人员在具体工作中具体衡量、判断。

最后,关于“离职的国家工作人员”的范围。

离职的国家工作人员,是指曾经是国家工作人员,但现在已经不再行使国家管理职能,不再从事与职权相联系的公共事务以及监督、管理国有财产的职务活动的人。

(二)利用影响力受贿的犯罪客观要件本罪在客观方面表现为,犯罪主体通过与之有近亲属或者其他密切关系的国家工作人员职务上的行为,或者利用该国家工作人员职权或者地位形成的便利条件,通过其他国家工作人员职务上的行为,为请托人谋取不正当利益,索取请托人财物或者收受请托人财物,数额较大或者有其他严重情节的行为。

主要表现为以下几个方面:1.利用国家工作人员职务上的行为。

受贿行为人的利用行为具有双重性,即先利用自己对与其具有近亲属或者其他密切关系的国家工作人员的影响力,再利用该国家工作人员或者其他国家工作人员的职务行为。

职务行为是指根据法律规定或在履行正当程序后所从事的组织、领导、监督、管理公共事务的活动。

2.为请托人谋取不正当利益。

不正当利益是指根据国家的法律、法规、国务院各部门规章、地方政府规章及有关国家政策、党的政策规定等不应得到的利益。

应当注意的是,这里仅要求谋取的是“不正当利益”,如果谋取的是正当的利益,即使行为人向请托人索取或者收受了财物,也不能以利用影响力受贿罪论处。

为请托人谋取不正当利益,不仅包括已经为请托人部分或者全部谋取到了不正当利益,还包括已经着手为请托人谋取不正当利益但尚未实现和已经许诺为请托人谋取不正当利益但尚未实施两种情形。

3.数额较大或者有其他较重情节。

本罪要认定受贿数额较大和情节较重,可以直接参照最高人民检察院1999年9月16日公布施行的《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定(试行)》中,关于个人受贿数额立案标准的规定:1.个人受贿数额在5000元以上的。

2.个人受贿数额不满5000元,但具有下列情形之一的(1)因受贿行为而使国家或者社会利益遭受重大损失的;(2)故意刁难、要挟有关单位、个人,造成恶劣影响的;(3)强行索取财物的。

(三)、利用影响力受贿罪的主观要件利用影响力受贿罪的主观要件是故意,过失不构成本罪,故意的内容包括以下三个方面:一是,犯罪主体明知自己与国家工作人员有某种近亲属或者其他密切的关系,并基于此种密切关系能够或者足以对该国家工作人员产生影响力。

二是,故意积极地利用这一影响力为请托人谋取不正当利益。

三是,以明示或者暗示地索取请托人的财物,收受请托人的财物为目的。

三、利用影响力受贿罪在定罪量刑中常遇见的问题(一)利用“影响力”的界定。

“影响力”通常我们可以理解为一个人在与他人交住的过程中,影响或者改变他人心理和行为的一种能力。

从性质上看,影响力可分为权力性影响力和非权力性影响。

权力性影响,也被称为强制性影响力,它是指权力者在组织中担任了一定的职务,所具有的与职务相关的影响力。

权力性影响力具有一定的强制性,下级必须服从。

同时,权力性影响力与职务相连,只有担任了一定的职务,才具有这种影响力。

非权力性影响力,也称为自然性影响力,它来自行为者自身的因素、其中包括品格、知识、才能、情感、资历等个人因素亦即个人威望所产生的影响。

我国《刑法》中本罪的“影响力”具体包括两者,还是其中一者,学者们意见各不相同。

笔者同意第三种观点的说法并对此有一些补充,即我国《刑法》的影响力包括权力性影响力和非权力性影响力,并将非权力影响力做为重点规制的对象。

(二)是“利用其他国家工作人员职务上的行为”界定。

“利用影响力”的目的无非是借被影响的国家工作人员职务上的行为,给请托人从行政部门或者公共机关获得不正当好处。

国家工作人员实际上处于被利用者的地位,若国家工作人员与翰旋者同谋,则翰旋者与国家工作人员成立受贿罪共同犯罪。

若国家工作人员已知情,而翰旋者没有意识到,根据片面共犯理论,国家工作人员可能构成本罪的片面共犯。

(三)受托人与国家工作人员通谋的认定困难《刑法修正案(七)》规定的本罪,是国家工作人员近亲属或者其他与其关系密切的人,在没有与国家工作人员形成共同受贿犯意(即没有通谋)的前提下,单独实施并构成的犯罪。

反之,如果双方具有共同受贿故意,则应予受贿赂共犯论处。

因此,国家工作人员与其近亲属或者其他与其关系密切的人之间是否存在共同受贿故意,将不仅影响双方行为的定罪量刑,而且还会直接影响到国家工作人员的罪与非罪问题。

因为,一些涉案的国家工作人员很可能矢口否认双方存在“通谋”,或者与近亲属等关系密切的人订立攻守同盟,这样国家工作人员便极有可能不构成任何犯罪,从而逃避法律的制裁。

对于检察机关来说,查明双方之间是否存在“通谋”,国家工作员是否知情等主观方面故意因素,客观上的确存在不小的难度。

因此对于国家工作人员与其近亲属或者其他与其关系密切的人之间的共同犯意问题把握,应慎之又慎、严之又严,千万避免本罪成为国家工作人员逃罪避罪的“安全出口”。