全国、省域、市域城镇体系规划内容对比

- 格式:docx

- 大小:17.50 KB

- 文档页数:4

各类规划主要内容及强制性内容★城镇体系规划主要内容:①综合评价区域与城市建设和发展条件;②预测区域人口增长,确定城市化目标;③提出城镇体系的职能结构和城镇分工;④确定城镇体系的等级和规模结构;⑤确定城镇体系的空间布局;⑥统筹安排区域基础设施、社会设施;⑦确定保护区域生态环境、自然和人文景观以及历史遗产的原则和措施;⑧确定各时期重点发展的城镇,提出近期重点发展城镇的规划建议;⑨提出实施规划的政策和措施。

强制性内容:①、省域内必须控制开发的区域。

包括:自然保护区、退耕还林(草)地区、大型湖泊、水源保护区、分滞洪地区,以及其它生态敏感区。

②、省域内的区域性重大基础设施的布局。

包括:高速公路、干线公路、铁路、港口、机场、区域性电厂和高压输电网、天然气门站、天然气主干管、区域性防洪、滞洪骨干工程、水利枢纽工程、区域引水工程等。

③、涉及相邻城市的重大基础设施布局。

包括:城市取水口、城市污水排放口、城市垃圾处理场等。

★城市总体规划纲要1)主要任务:研究确定总体规划的重大原则,作为编制总规的依据。

2)主要内容:①、市域城镇体系规划纲要,内容包括:提出市域城乡统筹发展战略;确定生态环境、土地和水资源、能源、自然和历史文化遗产保护等方面的综合目标和保护要求,提出空间管制原则;预测市域总人口及城镇化水平,确定各城镇人口规模、职能分工、空间布局方案和建设标准;原则确定市域交通发展策略。

②、提出城市规划区范围。

③、分析城市职能、提出城市性质和发展目标。

④、提出禁建区、限建区、适建区范围。

⑤、预测城市人口规模。

⑥、研究中心城区空间增长边界,提出建设用地规模和建设用地范围;⑦、提出交通发展战略及主要对外交通设施布局原则。

⑧、提出重大基础设施和公共服务设施的发展目标。

⑨、提出建立综合防灾体系的原则和建设方针。

★城市总体规划1) 主要任务:综合研究和确定城市性质、规模和发展方向,统筹安排城市各项建设用地,合理配置城市各项基础设施,处理好远期发展和近期建设的关系,指导城市建设和合理发展。

规划体系介绍一、土地利用总体规划土地利用总体规划:是在一定区域内,根据国家社会经济可持续发展的要求和当地自然、经济和社会条件,对土地的开发、利用、治理和保护在空间上、时间上所做的总体安排和布局,是国家实行土地用途管制的基础。

土地利用总体规划属于宏观土地利用规划,是各级人民政府依法组织对辖区内全部土地的利用以及土地开发、整治、保护所作的综合部署和统筹安排。

根据我国行政区划,规划分为全国、省(自治区、直辖市)、市(地)、县(市)和乡(镇)五级,即五个层次。

上下级规划必须紧密衔接,上一级规划是下级规划的依据,并指导下一级规划,下级规划是上级规划的基础和落实。

土地利用总体规划的成果包括规划文件、规划图件及相应的附件。

土地利用总体规划实行分级审批制度。

二、城市总体规划城市总体规划:是指对一定时期内城市性质、发展目标、发展规模、土地利用、空间布局已经各项建设的综合部署和实施措施。

城市总体规划是指城市人民政府依据国民经济和社会发展规划以及当地的自然环境、资源条件、历史情况、现状特点,统筹兼顾、综合部署,为确定城市的规模和发展方向,实现城市的经济和社会发展目标,合理利用城市土地,协调城市空间布局等所作的一定期限内的综合部署和具体安排。

城市总体规划是城市规划编制工作的第一阶段,也是城市建设和管理的依据。

根据国家对城市发展和建设方针、经济技术政策、国民经济和社会发展的长远规划,在区域规划和合理组织区城城镇体系的基础上,按城市自身建设条件和现状特点,合理制定城市经济和社会发展目标,确定城市的发展性质、规模和建设标准,安排城市用地的功能分区和各项建设的总体布局,布置城市道路和交通运输系统,选定规划定额指标,制定规划实施步骤和措施。

最终使城市工作、居住、交通和游憇四大功能活动相互协调发展。

总体规划期限一般为20年。

建设规划一般为5年,建设规划是总体规划的组成部分,是实施总体规划的阶段性规划。

三、城市近期建设规划城市近期建设规划:以重要基础设施、公共服务设施和中低收入居民住房建设以及生态环境保护为重点内容,明确近期建设的时序、发展方向和空间布局。

第二讲国内外城市规划体系比较城市规划是指对城市发展的各种因素进行系统和综合的规划、设计、管理和调控的过程。

城市规划涉及到城市布局、用地、交通、环境、公共服务等方面,是提高城市品质、改善城市功能和提升市民生活质量的有效手段。

不同国家和地区的城市规划体系有着不同的特点和优势,这篇文章将分别从国内和国外两个方面进行比较和分析。

国内城市规划体系历史演变在中国,城市规划的历史可以追溯到古代的都城规划。

在近代以来,中国的城市规划经历了不同的发展阶段。

新中国成立后,城市规划开始走上科学化、系统化和专业化的道路。

1970年代以后,随着经济社会的发展,城市规划开始注重与城市建设、管理和发展的紧密结合,出现了大规模的城市规划和新城建设。

特点和优势中国的城市规划体系在以下几个方面有着显著的特点和优势:•国家层面的规划统筹性强。

中国的城市规划由国家规划和地方规划两个层面组成,在国家层面,有国家总体规划和城市总体规划,以协调城市发展与国家发展的一致性。

•城市设计和规划有专业性。

城市规划师、城市设计师、土地利用规划师等各种专业人才在中国得到了充分的发展,他们为城市的开发和建设提供了科学化和精细化的规划设计方案。

•参与度高。

在中国,城市规划的制定和实施过程中,广泛吸纳各方面的利益相关者,听取他们的意见和建议,充分考虑公众的利益和需求,增强了规划的透明度和可行性。

国外城市规划体系历史演变国外城市规划的历史可以追溯到18世纪。

西方城市规划体系的发展,主要受到城市发展、城市人口增长和工业化的影响,近年来,城市可持续发展、城市生态、城市创新等概念的出现,使得城市规划在国外的应用得到了更多关注。

特点和优势国外城市规划体系在以下几个方面有着显著的特点和优势:•注重市民参与,强调公共利益。

在西方国家,城市规划师和政府官员会与市民、社区组织和利益相关者密切合作,听取他们对城市发展的意见和建议,强调城市规划的公共性和透明度。

•强调可持续发展。

(1)制订全省(⾃治区)城镇化和城镇发展战略。

包括确定城镇化⽅针和⽬标,确定城市发展与布局战略。

(2)确定区域城镇发展⽤地规模的控制⽬标,并结合区域开发管制区划,确定不同地区、不同类型城镇⽤地控制的指标和相应的引导措施。

(3)协调和部署影响省域城镇化与城市发展的全局性和整体性事项。

包括确定不同地区、不同类型城市发展的原则性要求,统筹区域性基础设施和社会设施的空间布局和开发时序;确定需要重点调控的地区。

(4)确定乡村地区⾮农产业布局和居民点建设的原则。

包括确定农村剩余劳动⼒转化的途径和引导措施,提出农村居民点和乡镇企业建设与发展的空间布局原则,明确各级、各类城镇与周围乡村地区基础设施统筹规划和协调建设的基本要求。

(5)确定区域开发管制区划。

(6)按照规划提出的城镇化与城镇发展战略和整体部署,充分利⽤产业政策、税收和⾦融政策、⼟地开发政策等政策⼿段,制订相应的调控政策和措施,引导⼈⼝有序流动,促进经济活动和建设活动健康、合理、有序的发展。

中华人民共和国城乡规划法解读对比旧版《城市规划法》,《城乡规划法》有哪些变化?对比旧版《城市规划法》,最大的不同是强调城乡统筹,最显著的进展是强化监督职能,最明确的要求是落实政府责任。

《城乡规划法》共七章七十条,与《城市规划法》比较,取消了“城市新区开发和旧区改造”这一章,新增加了“城乡规划的修改”和“监督检查”两个章节。

中华人民共和国城乡规划法(2007年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过)目录第一章总则第二章城乡规划的制定第三章城乡规划的实施第四章城乡规划的修改第五章监督检查第六章法律责任第七章附则第一章总则《城乡规划法》的重要内容可概括为十个方面:第一,突出城乡规划的公共政策属性。

《城乡规划法》明确提出:为了加强城乡规划管理,协调城乡空间布局,改善人居环境,促进城乡经济社会全面、协调、可持续发展,制定本法。

从内容上看,重视资源节约、环境保护、文化与自然遗产保护;促进公共财政首先投到基础设施、公共设施项目;强调城乡规划制定、实施全过程的公众参与;保证公平,明确了有关赔偿或补偿责任。

第二,强调城乡规划综合调控的地位和作用。

《城乡规划法》指出:“任何单位和个人都应当遵守依法批准并公布的城乡规划,服从规划管理”。

这就从法律上明确,城乡规划是政府引导和调控城乡建设和发展的一项重要公共政策,是具有法定地位的发展蓝图。

同时,法律适用范围扩大,强调城乡统筹、区域统筹;确立先规划后建设的原则;“三规合一”是规划未来发展的必然趋势。

第三,新的城乡规划体系的建立。

体现了一级政府、一级规划、一级事权的规划编制要求;明确规划的强制性内容;突出近期建设规划的地位;强调规划编制责任。

第四,严格城乡规划修改程序。

对城乡规划评估,修改省域城镇体系规划、城市体规划、镇总体规划,修改详细规划等,都做出了详细的规定。

第五,城乡规划行政许可制度的完善。

建立完善了针对土地有偿使用制度和投资体制改革的建设用地规划管理制度;规定了各项城乡规划的行政许可。

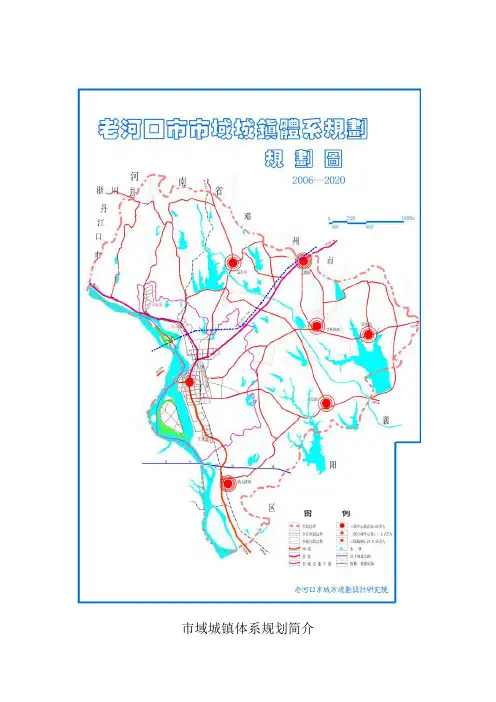

市域城镇体系规划简介一、城市概况1、地理位置老河口市地处鄂西北,汉江中游东岸,地理坐标为东经111°30′—120°00′,北纬32°10′—32°38′,东西最大距离45公里,南北最大距离51公里,市域国土总面积1032平方公里。

老河口位于鄂豫两省交界处,东北依豫西南与邓州市和淅川县接壤,中心城区距河南省邓州市和南阳市分别为60公里和120公里。

省内南接襄樊市、西北连十堰市,分别与襄阳区、丹江口市和谷城县毗邻,中心城区距省会武汉市418公里,距襄樊市71公里,距丹江口市24公里,距谷城县和十堰市分别为24公里和133公里。

境内汉丹铁路贯穿南北,襄渝铁路和汉十高速公路从市域南部穿境而过;316国道、302省道从市境经过;全国六大军用机场之一的老河口机场属大(一)型机场,民航开通有至北京、佛山等5条航线。

2、自然条件老河口市地处秦岭支脉伏牛山南支尾端,南阳盆地边缘,地貌形态多姿。

地势北高南低,由西北向东南倾斜,形成丘陵、岗地、平原三种地形。

其中东部、中部为平岗地,高程(黄海高程,下同)在100米至150米之间,面积590平方公里;西北部为低丘,高程在150米至462米(为境内最高点)之间,面积225平方公里;南部为平原,高程在100米上下,面积217平方公里,分别占市域总面积的57.2%、21.8%、21%。

老河口属北亚热带季风气候,气候温和、雨量丰富、日照充足、四季分明。

全市年平均气温15.3℃,极端最高气温41.0℃(1977年),最低气温-17.2℃(1961年),最大冻土深度120毫米;年平均降雨量831.0毫米,最大日降雨量178.7毫米;日照时数1828.7小时,日照百分率41%;盛行风向东北风,平均风速1.4米/秒,最大风速17.7米/秒。

老河口市境内水资源丰富,水域面积164.09平方公里。

汉江是流经境内的最大河流,过境长58公里,最大洪流量57200立方米/秒,年平均径流量为384亿立方米(南水北调后年平均过水量259亿立方米);境内尚有10条发源于朱连山的小河流,源短流小,枯水期流量不到0.5米/秒;引丹灌渠所形成的人工水利系统使市域21座水库获得了丰富的水源,引水能力3.2亿立方米,可直接灌溉全境大部分地域;境内以排子河水库、孟桥川水库为骨干的大、中、小型水库50余座,水域面积占国土总面积的15.64%。

城镇体系规划与总体规划的关联分析席东其摘要:当前,中国的城市化进程日益加快,对于城市的规划工作也越来越得到公众的重视。

本文就城镇体系规划与总体规划进行比较,从规划的概念、任务和目标等方面对两者的关联进行分析。

关键词:城镇体系规划;总体规划1 引言城镇体系规划和总体规划是我国城市规划工作的重要内容,本文共分三个主要部分,分别对城镇体系规划、总体规划的概念、目标、任务以及内容进行介绍,然后再对两者进行比较分析。

2 城镇体系规划城镇体系规划是指:一定地域范围内,以区域生产力合理布局和城镇职能分工为依据,确定不同人口规模等级和职能分工的城镇的分布和发展规划。

城城镇体系规划要达到的目标:通过合理组织体系内各城镇之间、城镇与体系之间以及体系与其外部环境之间的各种经济、社会等方面的相互联系,运用现代系统理论与方法探究整个体系的整体效益。

城镇体系规划的基本内容:(1)作为节点的城镇研究,包括地域空间结构、等级规模结构和职能组织结构;(2)反应节点间相互关系的研究,包括城镇联系与扩散形式和城镇网络系统。

城镇体系规划分为四个层次:全国城镇体系规划、省域城镇体系规划、市域城镇体系规划和县域城镇体系规划。

每个层次的规划区域不同,编制部门不同,作用不同。

3 总体规划总体规划是指:在一定区域内,根据国家社会经济可持续发展的要求和当地自然、经济、社会条件,对土地的开发、利用、治理、保护在空间上、时间上所做的总体安排和布局。

总体规划主要包括:城市总体规划、区域总体规划、园区总体规划、都市区总体规划、开发区总体规划、高新区总体规划。

本文的总体规划是指城市总体规划,即对一定时期内城市性质、发展目标、发展规模、土地利用、空间布局以及各项建设的综合部署和实施措施。

城市总体规划目标:实现一定时期内城市的经济和社会发展目标,确定一个城市的性质、规模、发展方向,合理利用城市土地,协调城市空间和进行各项建设的综合布局和全面安排。

城市总体规划的内容主要包括:(1)编制市域城镇体系规划纲要;(2)确定城市性质和发展方向;(3)确定规划范围和划分城市功能分区;(4)城市基础设施和公共服务设施布局;(5)生态环境保护及城市防灾工程建设。

全国城镇体系规划:

国务院城乡规划主管部门会同国务院有关部门组织编制;由国务院城乡规划⾏政主管部门报国务院审批。

省域城镇体系规划:

由省或⾃治区⼈民政府组织编制;由省或⾃治区⼈民政府报经国务院同意后,由国务院城乡规划⾏政主管部门批复。

市域城镇体系规划

由城市⼈民政府或地区⾏署、⾃治州、盟⼈民政府组织编制;市域城镇体系规划纳⼊城市⼈民政府驻地镇的总体规划,依据《中华⼈民共和国城乡规划法》实⾏审批。

跨⾏政区的城镇体系规划

由有关地区的共同上⼀级政府城乡规划⾏政主管部门组织编制;上报有关地区的共同上⼀级⼈民政府审批。

总体规划纲要应当包括下列内容:

(一)市域城镇体系规划纲要,内容包括:

1.提出市域城乡统筹发展战略;

2.确定生态环境、土地和水资源、能源、自然和历史文化遗产保护等方面

的综合目标和保护要求,提出空间管制原则;

3.预测市域总人口及城镇化水平,确定各城镇人口规模、职能分工、空间

布局方案和建设标准;

4.原则确定市域交通发展策略。

(二)提出城市规划区范围。

(三)分析城市职能、提出城市性质和发展目标。

(四)提出禁建区、限建区、适建区范围。

(五)预测城市人口规模。

(六)研究中心城区空间增长边界,提出建设用地规模和建设用地范围;(七)提出交通发展战略及主要对外交通设施布局原则。

(八)提出重大基础设施和公共服务设施的发展目标。

(九)提出建立综合防灾体系的原则和建设方针。

市域城镇体系规划应当包括下列内容:

(一)提出市域城乡统筹的发展战略。

其中位于人口、经济、建设高度聚集的城镇密集地区的中心城市,应当根据需要,提出与相邻行政区域在空间发展布局、重大基础设施和公共服务设施建设、生态环境保护、城乡统筹发展等方面进行协调的建议。

(二)确定生态环境、土地和水资源、能源、自然和历史文化遗产等方面的保护与利用的综合目标和要求,提出空间管制原则和措施。

(三)预测市域总人口及城镇化水平,确定各城镇人口规模、职能分工、空间布局和建设标准。

(四)提出重点城镇的发展定位、用地规模和建设用地控制范围。

(五)确定市域交通发展策略;原则确定市域交通、通讯、能源、供水、排水、防洪、垃圾处理等重大基础设施,重要社会服务设施,危险品生产储存设施的布局。

(六)根据城市建设、发展和资源管理的需要划定城市规划区。

城市规划区的范围应当位于城市的行政管辖范围内。

(七)提出实施规划的措施和有关建议。

中心城区规划应当包括下列内容:

(一)分析确定城市性质、职能和发展目标。

(二)预测城市人口规模。

(三)划定禁建区、限建区、适建区和已建区,并制定空间管制措施。

(四)确定村镇发展与控制的原则和措施;确定需要发展、限制发展和不再保留的村庄,提出村镇建设控制标准。

(五)安排建设用地、农业用地、生态用地和其它用地。

(六)研究中心城区空间增长边界,确定建设用地规模,划定建设用地范围。

(七)确定建设用地的空间布局,提出土地使用强度管制区划和相应的控制指标(建筑密度、建筑高度、容积率、人口容量等)。

(八)确定市级和区级中心的位置和规模,提出主要的公共服务设施的布局。

(九)确定交通发展战略和城市公共交通的总体布局,落实公交优先政策,确定主要对外交通设施和主要道路交通设施布局。

(十)确定绿地系统的发展目标及总体布局,划定各种功能绿地的保护范围(绿线),划定河湖水面的保护范围(蓝线),确定岸线使用原则。

(十一)确定历史文化保护及地方传统特色保护的内容和要求,划定历史文化街区、历史建筑保护范围(紫线),确定各级文物保护单位的范围;研究确定特色风貌保护重点区域及保护措施。

(十二)研究住房需求,确定住房政策、建设标准和居住用地布局;重点确定经济适用房、普通商品住房等满足中低收入人群住房需求的居住用地布局及标准。

(十三)确定电信、供水、排水、供电、燃气、供热、环卫发展目标及重大设施总体布局。

(十四)确定生态环境保护与建设目标,提出污染控制与治理措施。

(十五)确定综合防灾与公共安全保障体系,提出防洪、消防、人防、抗震、地质灾害防护等规划原则和建设方针。

(十六)划定旧区范围,确定旧区有机更新的原则和方法,提出改善旧区生产、生活环境的标准和要求。

(十七)提出地下空间开发利用的原则和建设方针。

(十八)确定空间发展时序,提出规划实施步骤、措施和政策建议。

城市总体规划的强制性内容包括:

(一)城市规划区范围。

(二)市域内应当控制开发的地域。

包括:基本农田保护区,风景名胜区,湿地、水源保护区等生态敏感区,地下矿产资源分布地区。

(三)城市建设用地。

包括:规划期限内城市建设用地的发展规模,土地使用强度管制区划和相应的控制指标(建设用地面积、容积率、人口容量等);

城市各类绿地的具体布局;城市地下空间开发布局。

(四)城市基础设施和公共服务设施。

包括:城市干道系统网络、城市轨道交通网络、交通枢纽布局;城市水源地及其保护区范围和其他重大市政基础设施;文化、教育、卫生、体育等方面主要公共服务设施的布局。

(五)城市历史文化遗产保护。

包括:历史文化保护的具体控制指标和规定;历史文化街区、历史建筑、重要地下文物埋藏区的具体位置和界线。

(六)生态环境保护与建设目标,污染控制与治理措施。

(七)城市防灾工程。

包括:城市防洪标准、防洪堤走向;城市抗震与消防疏散通道;城市人防设施布局;地质灾害防护规定。

近期建设规划的内容应当包括:

(一)确定近期人口和建设用地规模,确定近期建设用地范围和布局。

(二)确定近期交通发展策略,确定主要对外交通设施和主要道路交通设施布局。

(三)确定各项基础设施、公共服务和公益设施的建设规模和选址。

(四)确定近期居住用地安排和布局。

(五)确定历史文化名城、历史文化街区、风景名胜区等的保护措施,城市河湖水系、绿化、环境等保护、整治和建设措施。

(六)确定控制和引导城市近期发展的原则和措施。

●全国城镇体系规划内容:

1.明确国家城镇化的总体战略和分期目标

2.确立国家城镇化道路和差别化战略

3.规划全国城镇体系的总体空间格局

4.构架全国重大基础设施支撑系统

5.特定与重点地区的规划(根据需要,国家可以组织编制全国城镇体系规

划中确定的重点城镇群、跨省界城镇发展协调地区、重要江河流域、湖波地区和海岸带等的城镇协调发展规划,组织制定重要流域和湖泊的区域城镇供水排水规划)

●省域城镇体系规划内容:

①制定全省城镇化和城镇发展战略

②确定区域城镇发展用地规模的控制目标

③协调和部署影响省域城镇化和城市发展的全局性和整体性事项

④确定乡村地区非农产业布局和居民点建设的原则

⑤确定区域开发管制区划(确定规划中应优先鼓励发展的地区,需要严格保护和控制开发的地区,以及有条件地许可开发地区。

)

⑥制定相应的调控政策(产业、税收、金融、土地开发等)和措施。