颅内出血MR的诊断总结

- 格式:ppt

- 大小:4.88 MB

- 文档页数:28

CT与MR检查对颅脑外伤性出血的诊断价值研究1. 引言1.1 研究背景颅脑外伤性出血是一种常见的临床病症,其诊断和治疗对于降低患者的病死率和致残率具有重要意义。

目前,CT(计算机断层扫描)和MR(磁共振)成像技术已经成为诊断颅脑外伤性出血不可或缺的工具。

随着影像学技术的不断进步,CT和MR在颅脑外伤性出血的诊断中显示出越来越广泛的应用。

CT和MR在诊断颅脑外伤性出血中各有优势和劣势,具体应用场景和诊断准确性有所差异。

对于不同情况下的患者,根据具体临床病情和需要,医生需要综合考虑两种检查方法的特点,制定合理的诊断策略。

本研究旨在探讨CT与MR检查在颅脑外伤性出血诊断中的价值和应用,为临床医生提供更准确的诊断依据和治疗方案。

1.2 研究目的本文旨在探讨CT与MR检查在颅脑外伤性出血诊断中的价值及应用,以评估这两种影像学技术对于颅脑外伤性出血的诊断准确性及临床应用的优劣势。

通过比较不同检查方法的优缺点,旨在为临床医生提供更好的诊断策略,从而提高颅脑外伤性出血的早期诊断率和治疗效果。

本研究旨在探讨影响诊断准确性的因素,并提出相应的解决方案。

基于对CT与MR检查的对比研究,指导医师在实际临床工作中的检查选择及诊断策略,为患者提供更加精准、高效的诊疗服务。

最终目的是全面了解CT与MR检查在颅脑外伤性出血诊断中的独特优势及局限性,为未来进一步研究提供理论依据和实践指导。

2. 正文2.1 CT检查在颅脑外伤性出血诊断中的应用CT检查可以快速获取横断面图像,能够清晰显示颅内出血的部位、范围和密度,使医生能够准确判断出血的类型和性质,例如硬膜下血肿、蛛网膜下腔出血等。

CT检查还可以帮助医生评估出血对周围脑组织的影响,及时制定合理的治疗方案。

CT检查具有高度的敏感性和特异性,能够快速排除颅内出血的可能性,避免延误诊断和治疗。

在急诊情况下,CT检查可以在短时间内完成,为急救措施的制定提供重要依据。

CT检查在颅脑外伤性出血诊断中具有明显的优势,是一种非常重要的辅助诊断手段。

CT与MR检查对颅脑外伤性出血的诊断价值研究颅脑外伤是一种常见的急性创伤,常常导致颅内出血。

在评估颅脑外伤患者时,CT (计算机断层扫描)和MR(磁共振)是两种常用的影像学检查方法。

本文旨在探讨CT和MR检查对于颅脑外伤性出血的诊断价值。

CT检查是一种被广泛用于急性颅内出血诊断的影像学方法。

它具有检测出血灶的高灵敏度和高特异性的优点。

CT可以捕捉到血液在脑组织中的积聚,从而及时发现出血灶。

CT 还可以帮助评估出血灶的大小、形态和位置,以及出血灶与周围组织的关系。

这有助于医生判断出血灶对脑组织的影响程度,指导后续治疗的选择和进行预后评估。

CT检查也存在一些局限性。

CT不能显示出血灶的年龄和其他组织学改变。

这对于判断出血灶的病因和进展的重要信息来说是缺乏的。

CT对于一些微小的出血灶可能不够敏感,尤其是在早期阶段。

由于CT扫描过程中需要使用射线,因此对于一些特定的患者群体,如妊娠妇女和儿童,CT可能会带来较高的辐射暴露风险。

与CT相比,MR检查对于颅内出血的诊断也具有独特的优势。

MR利用磁场和无辐射的方式来生成图像,对于儿童和孕妇等特殊人群是更加安全的检查方法。

MR可以提供更详细的组织对比和解剖信息,有助于检测和区分不同类型的出血灶。

MR可以帮助判断出血灶中是否存在血凝块、血浆分离或嗜酸性纤维蛋白的沉积等特征。

MR还可以检测出血灶周围的水肿和炎症反应,这对于评估出血的影响范围和临床预后具有重要意义。

MR也存在一些限制。

MR检查费用较高且耗时较长,不适用于急诊情况。

MR对于金属物质的敏感性较高,因此对于患有金属植入物或其他金属异物的患者来说,MR可能会产生伪影或无法正常进行检查。

由于MR检查过程中需要患者保持静止不动,因此对于不能配合的患者如儿童或焦虑患者,MR可能会带来一定的困难。

CT和MR检查是用于颅脑外伤性出血诊断的两种常用影像学方法。

CT具有高灵敏度和特异性,能够及时发现出血灶并评估其影响程度。

脑出血的MRI表现特征目的探讨脑出血的MRI表现特征。

方法回顾性分析经30例脑出血患者的MRI表现。

结果急性期T1WI呈等信号或稍低信号,T2WI为低信号;亚急性期和慢性期T1WI和T2WI均表现为高信号,周围可有含铁血黄素低信号环。

结论MRI是较为敏感的和特异性无创伤的检查方法,特别是脑出血表现为额顶叶单纯小血肿。

标签:脑出血核磁共振成像脑出血(ICH)是指原发性非外伤性脑实质内出血。

高血压是脑出血最常见原因。

急性期CT检查迅速,诊断准确性高,吸收期需与胶质瘤、脑脓肿、脑梗死鉴别;MRI上亚急性及慢性期血肿具有特征性信号改变,易于鉴别。

MRI在显示脑内血肿方面,较之CT有独到之处[1]。

如果说血肿从出现到吸收在CT上是从高密度到等密度到低密度的转变过程的话,则MRI基本是从低信号到高信号再到低信号,恰可与CT形成互补。

现对临床收治的30例脑出血的患者的MRI表现分析如下。

1 资料与方法1.1 一般资料选取2010年1月至2010年12月收治的30例颅内出血患者,其中男性22例,女性8例。

年龄43~79岁,平均年龄64.1岁。

入院时有明确高血压史者25例,入院血压18~30/11~18Kpa,平均血压26/14.7Kpa,就诊时间发病后1h~3d。

1.2 MRI检查方法采用磁共振仪。

进行颅脑矢状、冠状、轴位扫描。

序列包括SE T1WI、FSE T2WI。

增强扫描的对比剂采用肘静脉注射磁显葡胺溶液(GdDTPA)0.2mL/kg。

2 MRI表现MRI血肿在不同时期,信号强度不一。

急性期对幕上及小脑出血的价值不如CT,对脑干出血优于CT,病程4~5周后CT不能辨认脑出血时,MRI仍可明确分辨,故可区别陈旧性脑出血和脑梗死;可明确出血原因。

MRI易发现脑血管畸形、血管瘤及肿瘤等出血原因。

血肿及周围脑组织MRI表现较复杂,主要受血肿所含血红蛋白量的变化影响。

(1)超急性期(3周):长T1、长T2信号。

3 讨论脑出血或称自发性脑出血,是指脑实质出血,约占脑卒中病人的20%,可由脑动脉瘤、血管畸形、炎症、肿瘤等引起。

CT与MR检查对颅脑外伤性出血的诊断价值研究【摘要】本研究旨在探讨CT与MR检查在颅脑外伤性出血诊断中的价值。

通过对比分析两种检查方法在诊断精准度、成本效益等方面的差异,从而提供临床医生更科学的诊断依据。

研究结果表明,CT检查在快速排除颅脑外伤性出血上具有优势,而MR检查在微小出血灶的诊断方面更为敏感。

综合比较两种检查方法的优劣,为临床决策提供了参考依据。

未来,结合CT与MR检查的优势,将有望开发出更精准的诊断工具,提升颅脑外伤性出血的诊断水平和治疗效果。

本研究为临床医生提供了在颅脑外伤性出血诊断中的选择指南,为患者的治疗和康复提供更好的保障。

【关键词】CT、MR、颅脑外伤、出血、诊断、研究、比较分析、方法、结果、临床应用、前景展望、结论、总结、检查、价值1. 引言1.1 研究背景短:颅脑外伤是指头颅及脑部受到外力作用而导致的损伤。

颅脑外伤性出血是颅脑外伤的常见并发症之一,严重者可导致颅内压增高、脑组织水肿等严重后果。

准确诊断颅脑外伤性出血对于及时采取治疗措施具有重要意义。

目前,CT和MR成像技术在颅脑外伤性出血的诊断中发挥着重要作用。

CT检查通过对头部进行X线扫描,能够清晰显示出颅脑结构,对于颅脑外伤性出血的诊断具有很高的敏感性和准确性。

而MR检查则利用磁场和脉冲波的结合,能够提供更为详细的解剖结构信息,对于一些复杂的颅脑外伤性出血病例有着独特的诊断优势。

目前对于CT与MR检查在颅脑外伤性出血诊断中的应用价值及优劣势的研究还比较有限。

本研究旨在探讨CT与MR检查在颅脑外伤性出血诊断中的应用情况,并对两者进行比较分析,为临床诊断提供更为科学的依据。

1.2 研究目的研究目的旨在探讨CT与MR检查在颅脑外伤性出血诊断中的应用价值及优劣势,并比较两种检查方法在诊断准确性、灵敏性和特异性方面的差异。

通过对比分析,旨在找出更适合临床实际需求的影像学检查方法,为医生提供更准确、快速的诊断依据,进一步提高颅脑外伤性出血的早期诊断率和治疗效果。

脑出血的MRI信号一般演变规律脑出血的MRI信号一般演变规律一般可以把脑内血肿分为超急性期、急性期、亚急性早期、亚急性中期、亚急性晚期、慢性期。

(一)超急性期是指出血的即刻,漏出的血液尚未凝固。

实际上该期仅持续数分钟到数十分钟,临床上极少遇到。

超急性期尚未凝固的血液表现出血液的长T1、长T2特性,因此在T1WI上表现为略低信号,在T2WI上呈现高信号。

(二)急性期一般为出血后2天内。

在这一期红细胞的细胞膜保持完整,细胞内的氧合血红蛋白释放出氧变成脱氧血红蛋白。

脱氧血红蛋白的顺磁性效应,造成局部磁场的不均匀,加快了质子失相位,因此血肿T2值明显缩短,在T2WI或T2*WI上表现为低信号。

细胞内脱氧血红蛋白对T1值的影响较小,因此该期血肿在T1WI上信号变化不明显,常表现为略低信号或等信号。

(三)亚急性早期一般为出血后第3天到第5天。

该期红细胞的细胞膜仍保持完整,细胞内开始出现正铁血红蛋白,因此该期也被称为正铁血红蛋白细胞内期,细胞内正铁血红蛋白的出现一般从血肿周边向中心逐渐发展。

由于细胞内正铁血红蛋白具有较强的顺磁性,使血肿的T1值缩短,因此在T1WI上血肿从周边向中央逐渐出现高信号。

该期血肿在T2WI上不表现为高信号,一般仍为低信号。

双可分为亚急性血肿早期和晚期。

①亚早期(72h- 几天):脱氧血红蛋转变下铁血红蛋白,由于血块内缺氧,上述改变先从血块的外周向中心发展。

②亚晚期(1周左右):血块周围血红蛋白氧化,RBCs皱缩、溶解,并将正铁血红蛋白释放到细胞外。

血块灶周水肿减轻,血块肿块效应减轻。

血吸周围、血管周围出现炎性的反应,并有巨噬细胞沉积。

(4)慢性血肿:又可分为慢性血肿早期和晚期。

①慢早期:血块周围蛋白水肿消失,炎性开始消退。

血管增生,血肿缩小。

灶周反应性星形细胞增生,还有细胞外下铁血红蛋白和巨噬细胞,巨噬细胞内含有2种储铁物质,铁蛋白和含铁血黄等。

②慢晚期:血肿囊变明,边缘有致密的胶原包膜,包括新生毛细胞血管、血管纤维基质、铁蛋白、含铁血黄素等。

CT与MR检查对颅脑外伤性出血的诊断价值研究颅脑外伤性出血是指在头部受到外力作用后,颅脑内发生的血管破裂和出血。

这种情况常常会导致严重的脑损伤甚至危及生命,因此对于颅脑外伤性出血的准确诊断至关重要。

目前常用的诊断手段包括CT和MR检查,这两种检查方式各自具有优势,在临床上被广泛应用。

本文旨在探讨CT与MR检查对颅脑外伤性出血的诊断价值,并比较两种检查方式的优缺点,为临床诊断提供参考。

一、颅脑外伤性出血的诊断意义颅脑外伤性出血是颅脑外伤的一种严重并发症,及时准确地发现出血灶对于治疗和预后至关重要。

临床上常用的检查手段有头部CT和头部MR。

头部CT是目前诊断颅脑外伤性出血最常用的检查方法,其检查速度快、结构清晰、价格低廉等优点使其成为临床首选。

而头部MR检查能提供更为精细的图像,对于一些CT难以显示的细微病变和软组织损伤有着更好的敏感性和特异性。

因此在一些特殊情况下,头部MR检查也有其独特的诊断价值。

1. CT检查头部CT检查是诊断颅脑外伤性出血的首选检查方法。

其主要通过X射线照射患者头部,结合计算机技术将头部的断层图像呈现在屏幕上,可以清晰的显示颅内出血灶的位置、范围和性质。

头部CT检查可以通过多平面重建、三维成像等手段对出血灶做出更为准确的诊断,同时可以排除颅骨骨折、脑挫裂伤等其他并发症。

2. MR检查头部MR检查是一种通过利用磁场和无损伤性的无线电波来观察和诊断人体内部疾病的影像学技术。

头部MR检查对于颅脑外伤性出血的诊断有着独特的优势。

它能够提供更为精细的软组织分辨率,对于小血肿和微小出血灶的诊断有着更好的敏感性。

且在MR检查中使用的造影剂对于患者无创伤和毒副作用,能够更好的显示出血灶的范围和性质。

1. 诊断效果比较:CT检查对于颅脑外伤性出血的快速诊断具有明显优势。

由于其检查速度快,可以在患者抵达急诊室后立即进行检查,及时发现和诊断出血灶。

而MR检查由于设备复杂,通常需要患者在设备中停留较长时间,不适合于急诊情况下的检查。

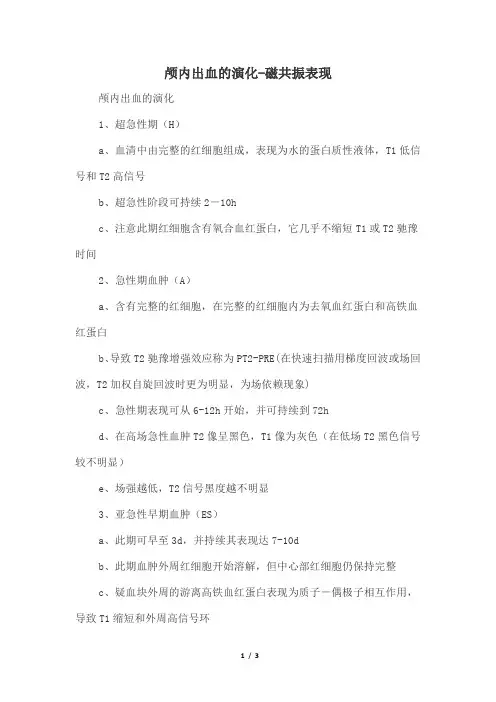

颅内出血的演化-磁共振表现颅内出血的演化1、超急性期(H)a、血清中由完整的红细胞组成,表现为水的蛋白质性液体,T1低信号和T2高信号b、超急性阶段可持续2-10hc、注意此期红细胞含有氧合血红蛋白,它几乎不缩短T1或T2驰豫时间2、急性期血肿(A)a、含有完整的红细胞,在完整的红细胞内为去氧血红蛋白和高铁血红蛋白b、导致T2驰豫增强效应称为PT2-PRE(在快速扫描用梯度回波或场回波,T2加权自旋回波时更为明显,为场依赖现象)c、急性期表现可从6-12h开始,并可持续到72hd、在高场急性血肿T2像呈黑色,T1像为灰色(在低场T2黑色信号较不明显)e、场强越低,T2信号黑度越不明显3、亚急性早期血肿(ES)a、此期可早至3d,并持续其表现达7-10db、此期血肿外周红细胞开始溶解,但中心部红细胞仍保持完整c、疑血块外周的游离高铁血红蛋白表现为质子-偶极子相互作用,导致T1缩短和外周高信号环d、疑血块中心仍为T2低信号是由于细胞内的去氧血红蛋白和高铁血红蛋白导致 T2场依赖效应(场强越低,则越不明显)e、疑血块周围仅见轻度T1低信号和T2高信号水肿4、亚急性晚期(S)a、可早始于病后7d,通常持续14d,但也可长达21db、红细胞完全溶解:此时疑血块T1呈均匀白色c、在亚急性早期,T1表现为白色的环和灰色中心d、由于红细胞溶解和细胞内的去氧血红蛋白和高铁血红蛋白的消失,T2像由黑变白I、疑血块可出现由灰变白II、可与脑等信号III、偶在亚急性早期T2呈等信号IV、水肿明显,环绕疑血块呈T1低信号、T2高信号5、慢性期血肿(C)a、可早始于发病后2-3周,持续4-6个月b、特征性的T1和T2白色是由于红细胞完全溶解、T1游离高铁血红蛋白的质子――电子偶极子――偶极子相互作用和T2水信号c、由于疑血块周围巨嗜细胞内的含铁血黄素产生T2缩短的顺磁效应d、水肿开始消退e、早在亚急性期和在慢性期增强扫描,血肿T1像可出现环状强化6、远期表现(R)a、可早始于4-6个月,并持续数年b、表现为蛋白质性水样信号,类似血肿的超急性期c、水肿已减退d、无占位效应e、此期血肿已成为单纯的或蛋白质性的囊腔,圆形或裂隙状f、此期特征性表现为有一含铁血黄素环g、远期血肿可完全萎缩,仅残留含铁血黄素。

脑出血后脑内血肿MRI表现规律脑出血后血肿的病理演变过程为:红细胞悬液-血液浓缩-血凝块形成和收缩-红细胞溶解-低蛋白血肿液。

血肿内血红蛋白的演变过程为:氧合血红蛋白(HBO2)-脱氧血红蛋白(DHB)-高铁血红蛋白(MHB)-含铁血黄素(H-S),其中可出现互相重叠现象。

根据脑内血肿的病理及血红蛋白变化规律,脑内血肿的MR信号表现规律为:1.超急性期(<24小时),血肿主要由完整红细胞内的HBO2组成,在MR 上可分为三阶段:(1)Ⅰ阶段(0-3小时),血肿在T1加权像上呈低信号,在T2加权像上呈高信号。

(2)Ⅱ阶段(3-12小时),血肿在T1加权像上呈略高信号,在T2加权像上呈高信号;此时出现轻度脑水肿。

(3)Ⅲ阶段(6-24小时),血肿在T1、T2加权像上可呈等信号,此时出现中等脑水肿。

2.急性期(2-7天),血肿内HBO2逐渐向DHB演化。

(1)Ⅰ阶段(2-3天),完整红细胞内的HBO2已演变为DHB。

血肿在T1加权像呈等或略低信号,在T2加权像上呈典型的低信号,此期伴重度脑水肿。

(2)Ⅱ阶段(3-4天),血肿除DHB之外,已有相当大部分转化为细胞内MBH,在T1加权像上呈典型的高信号,在T2加权像上呈典型的最低的黑信号,此期伴重度的脑水肿。

(3)Ⅲ阶段(5-7天),此期特征是红细胞开始溶解,血肿在T1加权像上仍呈典型的高信号,在T2加权像上仍呈低信号,(但不如Ⅱ阶段黑),脑水肿减轻为中度。

3.亚急性期(8-30天)。

(1)Ⅰ阶段(8-15天),血肿周边已经是游离稀释的MHB,中心部仍为未演化的DHB,在T1加权像上最有特征性。

周围为高信号厚环,中心为DHB低信号,在T2加权像上周围为略低信号厚环,中心为更低信号DHB,脑水肿从中度变为轻度。

(2)Ⅱ阶段(16-30天),血肿中心的DHB逐渐为游离稀释的MHB所取代,在所有成像序列中均逐渐完成高信号,以T1加权像最明显,T2加权像演变得慢一些,血肿周边可见含铁血黄素黑线,脑水肿从轻度至消失。

CT与MR检查对颅脑外伤性出血的诊断价值研究颅脑外伤性出血是指在颅脑外伤后,因颅内血管损伤导致的出血现象。

临床上,颅脑外伤性出血是一种常见的情况,严重时可威胁患者的生命,因此及时准确地诊断颅脑外伤性出血至关重要。

目前,CT和MR检查被广泛应用于颅脑外伤性出血的诊断,本文将对两种检查方法在诊断颅脑外伤性出血中的价值进行研究。

一、CT检查对颅脑外伤性出血的诊断价值CT检查是目前临床上对颅脑外伤性出血进行诊断的一种常见检查方法。

CT检查可以快速、准确地显示颅内出血的位置、大小和形态,有利于医生及时做出诊断和制定治疗方案。

CT检查还可以帮助医生排除其他可能引起颅内出血的疾病,如脑血管畸形、脑肿瘤等。

在临床研究中,有学者对CT检查在颅脑外伤性出血诊断中的敏感性和特异性进行了分析。

研究结果显示,CT检查对重型颅脑外伤性出血的敏感性和特异性均较高,能够准确地显示颅内出血的情况,并且对于不同类型的颅内出血,如硬脑膜下血肿、颅内血肿等,CT检查的诊断准确性也较高。

CT检查对颅脑外伤性出血的诊断具有较高的敏感性和特异性,是一种可靠的诊断工具。

二、MR检查对颅脑外伤性出血的诊断价值与CT检查相比,MR检查在颅脑外伤性出血的诊断中也具有一定的优势。

MR检查能够提供更为详细的影像信息,对于颅内出血的定性和定位有更好的效果。

MR检查还可以显示出血的时间点和组织学结构,有助于医生了解出血的性质和严重程度。

一些研究表明,MR检查在对轻型颅脑外伤性出血进行诊断时有一定的优势。

因为轻型颅脑外伤性出血往往伴随着脑组织的微小改变,CT检查可能无法清晰地显示出血部位,而MR检查能够更好地显示出血的范围和程度。

MR检查对于一些特殊类型的颅内出血,如慢性硬膜下血肿、潜在性出血灶等的诊断也更为准确。

MR检查在颅脑外伤性出血的诊断中具有独特的优势,对于轻型和特殊类型的颅内出血有更好的诊断效果。

三、两种检查方法的比较及临床应用CT和MR检查作为常见的颅脑外伤性出血诊断工具,在临床应用中各有其优劣。

颅脑疾病MR诊断经典总结正常脑MRI正常脑组织在MRI像上,灰白质界限清楚,在T1WI上白质信号高于灰质,在T2WI上灰质信号高于白质,各脑叶,脑沟,脑裂,脑池及脑室形态自然,无变形及增大或缩小,各中线结构居中。

脑血管疾病脑梗死MRI平扫缺血性脑梗死表现为片状或扇形长T1长T2信号,可伴有不同程度的占位效应,出血性梗死则表现为病变区内含合并短T1信号,增强扫描梗死早期可见病变区内动脉强化影象,亚急性期则出现脑回样强化,陈旧性梗死一般无强化,腔隙性梗死则表现为小斑点样长T1长T2信号,一般无需要做增强扫描。

病例1:缺血性梗死脑梗死的部位,形态,平扫信号特点及增强扫描所见是诊断本病的主要依据。

大面积梗死合并脑水肿或脑肿胀时可产生显着的占位效应,甚至可以引起中线移位,不可误认为脑肿瘤。

病例2:出血性脑梗死出血性梗死是在缺血性梗死基础上因在灌注发生的梗死区内出血,因此,其主要MRI表现为在片状长T1长T2信号中出现出血信号,其内的出血信号在急性出血一般为短T1短T2信号,亚急性期出血为短T1长T2信号。

病例3:多发腔隙性脑梗死腔隙性脑梗死为深部脑组织的小面积梗死,好发部位为基底节,丘脑,脑干,小脑及脑室旁白质区。

应写清病灶的部位,大小,数目,鉴别诊断时应注意与脑血管周围腔隙相鉴别。

颅内出血颅内出血在MRI检查中除具有CT的一般形态学表现外,主要表现为出血信号的不同,在出血信号方面,超急性期T1WI呈等或稍低信号,T2WI呈现高信号,T1WI呈现低信号或中心呈现低信号,周边高信号,T2WI呈现低或极低信号,亚急性期T1WI和T2WI均表现为周边高信号,中心低信号;慢性期T1WI和T2WI均为高信号,T2WI高信号周围可见含铁血黄素沉积的黑边;残腔期T1WI呈现低信号,T2WI呈现极低信号。

脑出血周围水肿呈现长T1长T2信号,有一点需要说明,在疾病分类上大多数作者将硬膜下,硬膜外及蛛网膜下腔出血分在脑外伤中,本书之所以将这些疾病归入颅内出血一并讨论,主要考虑到各种颅内出血在MRI信号演变方面有共同规律。

颅内出血的诊断金标准通常包括以下几个方面:

1. 临床表现:患者出现头痛、意识障碍、呕吐、神经系统症状等症状,这些症状可能提示颅内出血的存在。

2. 影像学检查:常用的影像学检查方法包括头部CT(计算机断层扫描)和MRI(磁共振成像)。

头部CT是最常用的首选检查方法,可以迅速检测出血灶的存在、位置和范围。

MRI对于一些特殊情况下的颅内出血有更高的敏感性和特异性。

3. 脑脊液检查:通过腰穿抽取脑脊液进行检查,可以观察到出血后脑脊液的颜色和红细胞含量的增加,但这种检查方法并不是常规使用的。

4. 血液检查:血液检查可以帮助评估出血的原因,例如凝血功能异常、血小板数量减少等。

需要注意的是,以上仅为一般性的诊断金标准,具体诊断还需根据患者的具体情况和医生的判断。

如果怀疑颅内出血,请尽快就医并接受专业医生的评估和诊断。

1。