儿童胃肠功能衰竭

- 格式:pdf

- 大小:87.25 KB

- 文档页数:2

多器官功能衰竭中胃肠功能衰竭38例临床分析作者:胡宪明陈健来源:《中国实用医药》2008年第21期【摘要】严重创伤、感染、休克、大手术等可引起心肺脑肾等多器官功能衰竭。

近年来,胃肠功能(MODS)衰竭越来越受到临床的重视,其主要表现为麻痹性肠梗阻与消化道出血。

胃肠功能衰竭不仅是多器官功能衰竭的重要环节.又可引起或加重其它相关器官功能衰竭。

因而称它为多器官功能衰竭的“动力部位,扳机因素”。

【关键词】功能衰竭;多器官;消化道出血随着危重病研究的发展,急性胃肠功能衰竭在MODS发展过程中的重要性日益受到重视。

但至今文献中关于胃肠功能衰竭的资料并不多,国内经验也较少,为进一步了解MODS 与胃肠功能衰竭的关系,寻求有效的防治措施,现对我院近两年来收治38例患有MODS的临床资料进行回顾性分析,报告如下。

1 临床资料1.1 一般资料收集我院2002年5月至2004年5月收治的患有MODS 68例,男48例,女20例;发病因素:窒息43例占63.23%(43/68),30例为重度窒息;呼吸系统疾病:RDS和吸入综合征共15例,占22.05/%(15/68);感染性疾病:金黄色葡萄球菌肺炎3例,大肠杆菌肠炎2例,败血症5例。

MODS诊断标准:按中华医学会急救学组1995年5月通过的多器官功能衰竭诊断标准。

胃肠功能衰竭诊断标准:①应激性溃疡出血需输血者;②出现中毒性肠麻痹,有高度腹胀者;③坏死性小肠结肠炎(NEC)。

1.2 统计学方法统计分析采用SPSS12.0统计软件,进行χ2检验。

2 结果2.1 MODS中器官衰竭数目与胃肠功能衰竭发生率的关系结果显示,MODS时胃肠功能衰竭发生率高,且器官衰竭数目越多,胃肠功能衰竭发生率越高,见表1。

2.2 MODS患者胃肠功能衰竭发生率与病死率的关系本组资料中MODS患者有38例出现胃肠功能衰竭,死亡20例,病死率52.63%(20/38);非胃肠功能衰竭组的患者有30例,死亡7例,病死率23.33%(7/30),MODS患者出现胃肠功能衰竭时病死率明显增高(χ2=6.011 0,P2.3 MODS时胃肠功能衰竭情况 68例MODS有38例出现不同程度的胃肠功能衰竭,临床上腹胀常为首发症状,先有胃潴留,后有腹胀,严重者出现腹壁发亮、发红,腹壁静脉显露,肠鸣音减弱或消失,并伴有应激性溃疡出血,表现呕血、便血。

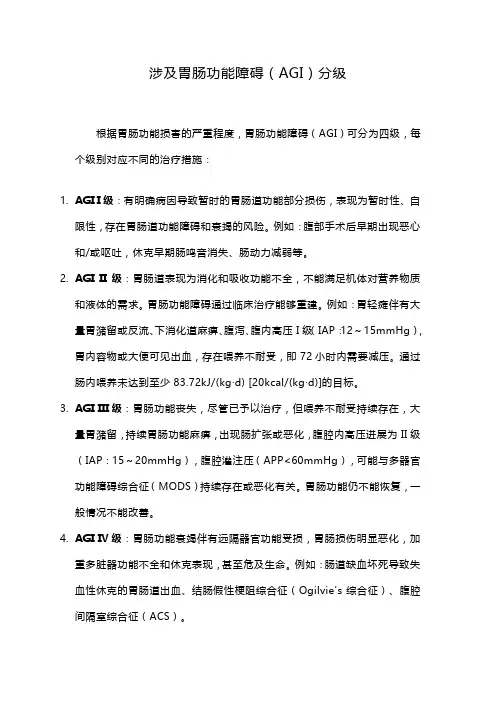

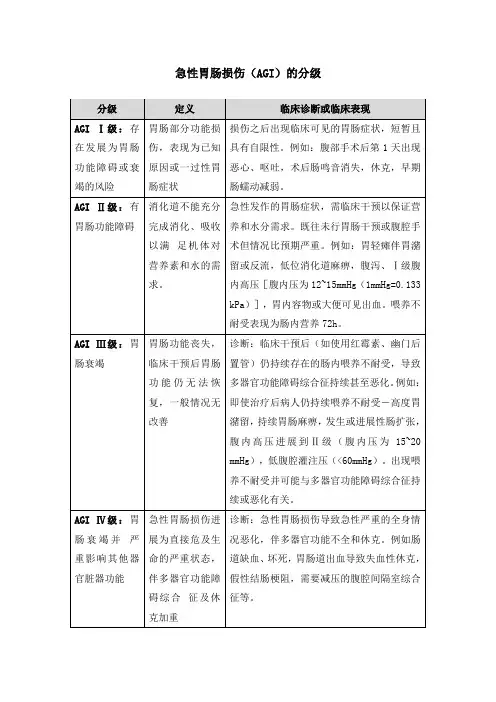

涉及胃肠功能障碍(AGI)分级

根据胃肠功能损害的严重程度,胃肠功能障碍(AGI)可分为四级,每个级别对应不同的治疗措施:

1.AGI I级:有明确病因导致暂时的胃肠道功能部分损伤,表现为暂时性、自

限性,存在胃肠道功能障碍和衰竭的风险。

例如:腹部手术后早期出现恶心和/或呕吐,休克早期肠鸣音消失、肠动力减弱等。

2.AGI II级:胃肠道表现为消化和吸收功能不全,不能满足机体对营养物质

和液体的需求。

胃肠功能障碍通过临床治疗能够重建。

例如:胃轻瘫伴有大量胃潴留或反流、下消化道麻痹、腹泻、腹内高压I级(IAP:12~15mmHg),胃内容物或大便可见出血,存在喂养不耐受,即72小时内需要减压。

通过肠内喂养未达到至少83.72kJ/(kg·d) [20kcal/(kg·d)]的目标。

3.AGI III级:胃肠功能丧失,尽管已予以治疗,但喂养不耐受持续存在,大

量胃潴留,持续胃肠功能麻痹,出现肠扩张或恶化,腹腔内高压进展为II级(IAP:15~20mmHg),腹腔灌注压(APP<60mmHg),可能与多器官功能障碍综合征(MODS)持续存在或恶化有关。

胃肠功能仍不能恢复,一般情况不能改善。

4.AGI IV级:胃肠功能衰竭伴有远隔器官功能受损,胃肠损伤明显恶化,加

重多脏器功能不全和休克表现,甚至危及生命。

例如:肠道缺血坏死导致失血性休克的胃肠道出血、结肠假性梗阻综合征(Ogilvie's综合征)、腹腔间隔室综合征(ACS)。

多器官衰竭是指在严重感染、休克、大手术、大烧伤、多发伤等情况下,由于多种原因导致全身多个器官功能障碍,表现为呼吸、循环、肝、肾、神经和消化等多个系统功能同时受到损害的严重病理生理过程。

胃肠功能衰竭是多器官衰竭中的一个重要组成部分。

正确评估多器官衰竭中胃肠功能衰竭的标准对及时诊断和治疗具有重要意义。

一、胃肠功能衰竭的定义1. 胃肠功能衰竭是指由于各种原因引起的胃肠道的功能衰竭,表现为消化道功能障碍,无法接受或消化肠内或肠外营养的情况。

2. 胃肠功能衰竭是多器官衰竭中的常见并发症,严重影响患者的营养状况和预后。

二、胃肠功能衰竭的诊断标准1. 临床表现:严重呕吐、腹泻、吞咽困难、腹胀、肠麻或不术中。

2. 实验室检查:白细胞计数升高,C-反应蛋白升高,血清淀粉酶升高,电解质紊乱。

3. 影像学检查:腹部平片、超声、CT等显示肠道蠕动减弱或消失、肠梗阻等。

4. 消化系统功能检查:胃肠内镜或X线钡餐检查显示肠道功能障碍。

三、胃肠功能衰竭的治疗原则1. 及时调整营养支持方式,如中央静脉营养、肠外营养等,减轻肠道的负担,维持患者的营养状态。

2. 积极纠正电解质紊乱和酸碱失衡,维持水电解质平衡。

3. 给予抗生素治疗,控制感染,减轻全身炎症反应。

4. 经常监测肠道功能的恢复情况,及时调整治疗方案。

四、结语胃肠功能衰竭是多器官衰竭中的重要并发症,临床医生应注意及时评估和纠正患者的胃肠功能,采取积极的治疗措施,提高胃肠功能的恢复率,改善患者的预后。

希望通过本文的介绍,对临床医生在处理多器官衰竭中胃肠功能衰竭有所帮助。

五、预防胃肠功能衰竭的措施1. 严密监测患者状态:对于那些处于高危裙体的患者,如长时间卧床、合并疾病、手术后恢复期等,需要严密监测其胃肠道功能情况,及时发现问题。

2. 营养支持:在患者处于危险状态时,提供充分的营养支持,保持良好的营养状态,有助于减轻胃肠道的负担。

3. 维持良好的循环状态:严格控制感染和休克状态,维持患者的循环状态,有助于减轻多器官的功能障碍。

ICU胃肠道功能衰竭的处理急性胃肠道损伤已经被认识,并已成为胃肠道功能障碍评分(GDS)的概念建立在序贯器官衰竭评估(SASA)评分模型,范围从0(无风险)到4(危及生命)。

但目前还没有与之相关的特定的、可靠的和可复制的生物标记物。

用营养风险筛查(NRS)评分评估风险是解决营养治疗的第一步。

根据胃肠衰竭的严重程度及其临床表现,营养管理需要个性化,但始终包括预防营养不良和脱水,以及提供目标必需的微量营养素。

纤维在肠道喂养溶液中的使用已获得认可,甚至根据微生物组的发现推荐。

引言大多数临床医生一致认为需要喂养患者,并认识到与营养不良相关的发病率和死亡率上升,但是急性喂养不足的影响是不紧迫的,这使得任务更加复杂,往往转移到护理团队,就像早期活动或压力伤害预防一样。

实际上,ICU患者的特点是急性器官衰竭及其管理。

尽管心脏、肺或肾功能衰竭都是有系统地寻找和定期评估的,但胃肠道功能衰竭仍未得到统一的治疗和识别。

这种重要的器官系统一直被排除在多器官衰竭的评分之外,比如在SOFA评分中,只有肝脏代表整个胃肠道。

与床旁超声心动图、肺血气分析、肾尿素氮/肌酐分析相比,胃肠道功能衰竭缺乏诊断标准和可靠的临床标志物。

另外,胃肠道屏障是人体接触环境的最大表面。

在人体物理和微生物防御中扮演重要角色。

要实现它的不同功能,胃肠道需要30-40%的能量消耗,在血液动力学休克时特别脆弱。

在重症监护室,胃肠道衰竭的发病率非常高。

危重病人越来越老,经常有许多并发症(癌症,糖尿病,其他慢性病),倾向于入院前营养不良,往往与肌红蛋白症有关。

他们的主要诊断包括一个或多个器官衰竭。

大多数危重病人采用机械通气、镇静和血管活性药物。

他们接受阿片类药物,有时还有大量的晶体液体用于复苏。

这些因素都能促进胃肠道衰竭。

此外,危重病人还需要接受多种影像学检查或侵袭性手术,导致反复的禁食。

虽然胃肠道衰竭的定义被称为急性胃肠道损伤,在最严重的阶段从I(低风险)分级到IV(高风险),这是一种多态性综合征,由胃肠道运动能力受损(胃轻瘫或下胃肠道麻痹)、肠细胞功能紊乱(吸收机制受损和/或黏膜屏障功能受损)、胆汁酸平衡改变或肠系膜灌注受损引起。

儿童胃肠功能障碍与功能性胃肠疾病发表时间:2020-05-19T06:18:14.744Z 来源:《学习与科普》2020年1期作者:张全民詹芳[导读] 童胃肠功能功能障碍和功能性胃肠道疾病是两种具有不同临床特征的综合征,在发病机制和诊疗过程上都有所差异。

湖北省黄冈市蕲春县株林镇达城卫生院 436300摘要:胃肠功能障碍属于发病早期。

患者的临床情况相对较轻。

可以通过药物治疗进行改善。

但是,患者的症状持续恶化的话,患者的胃肠粘膜将会受到损害,使其天然屏障的功能被破坏。

此外,虽然临床上有综合有效的治疗方法,但机体免疫功能明显降低,容易引起严重复杂的功能性胃肠疾病然而,一些患者的疗效却达不到预期,尤其是对儿童来说,这往往会影响他们的生长发育,如持续发育展览时,会引起肠胃衰竭,甚至涉及其他器官衰竭。

因此,本研究旨在探讨儿童胃肠功能的异常与变化。

为了提高临床防治效果,笔者对胃肠道疾病进行了探讨。

关键词:儿童;胃肠功能障碍;功能性胃肠疾病前言:人体消化功能主要依靠胃肠道来维持。

当儿童的胃肠功能受到一定程度的损害时,常伴有消化吸收衰竭的风险,从长远来看可能导致儿童营养不良或胃肠道疾病问题。

因此,要注意胃肠功能不全儿童的营养状况,要加强对孩子的看护,引导家长及时妥善管理孩子的饮食行为。

在条件允许的情况下,给予孩子补充营养,以满足身体的恢复和发育。

从根源入手,有效防治功能性胃肠道疾病。

儿童胃肠功能功能障碍和功能性胃肠道疾病是两种具有不同临床特征的综合征,在发病机制和诊疗过程上都有所差异。

因此,笔者将依据实际经验对两种疾病进行解释分析。

现报告如下[1]。

一.肠胃功能障碍1.1发病机制在临床医学当中,胃肠功能障碍并不是一种自发性的疾病。

是由于多种因素如感染或非感染。

肠胃受到多种因素的影响,从而使肠胃功能受到损害。

一般的临床表现为厌食、腹泻、便秘。

其原因主要在于食物药物过敏或不耐受接收,胃食管反流,菌群失调。

严重的情况可能会导致患者出现休克、窒息、感染和败血症等症状。

儿童胃肠功能衰竭金姐,张灵恩,陆国平(复旦大学附属儿科医院,上海200032)中图分类号:R72517文献标识码:A文章编号:1007-9459(2002)-04-0245-02胃肠道除消化、吸收、内分泌等功能外,还有一套复杂的防御保护机制,包括屏障机制、免疫机制和自身调节机制,在人体中起着重要的作用。

随着危重医学的发展,胃肠道功能在危重医学中的地位日益受到人们的重视。

急性胃肠功能衰竭常发生在多种危重病的基础上,近期研究表明,急性胃肠功能衰竭不仅是多系统器官功能衰竭的一个始发部位,而且也是促进全身多器官功能衰竭的动力部位,因而胃肠功能衰竭在多器官功能衰竭中占有突出的重要位置。

随着关于胃肠功能衰竭的报道逐渐增多,在儿科特别是儿科重症监护中也成为衡量危重症患儿严重性的)个重要标志。

但其发病机制和诊断标准还在不断研究和完善之中。

本文就胃肠功能衰竭近年的研究进展、儿科临床应用及目前存在的问题进行综述。

1发病机制目前对于发病机制有不少假说,主要与肠粘膜屏障功能遭到破坏有关。

111缺血缺氧胃肠道粘膜是对缺血缺氧最敏感、最易受累的部位,需要有足够的血液灌注维持正常的生理功能。

胃肠粘膜血管的解剖特点使它更易受到缺血及再灌注的损害。

小肠绒毛的营养血管呈发夹状,顶部营养较差,在休克早期、应激或全身炎症反应等情况下,出现微循环障碍,全身血液重新分布,胃肠粘膜在低灌注状态下发生细胞坏死、脱落,屏障功能破坏,引起应激性溃疡出血。

112氧自由基损伤正常情况下,组织细胞本身有一套完备的自由基清除体系,肠粘膜富含黄嘌呤氧化酶,严重创伤、休克、应激等因素使肠粘膜缺血,组织恢复灌注过程中产生大量氧自由基,超出人体自身的清除能力,即引起肠粘膜的损伤122。

113细菌和内毒素生理情况下肠道内有许多细菌和毒素存在,由于胃肠粘膜的屏障功能,阻止细菌及内毒素的入侵。

当胃肠粘膜遭到破坏时,肠道的细菌及毒素移位进入血循环,引起全身内毒素血症和菌血症,导致一系列病理生理改变,如交感神经兴奋、N O释放增加、激肽系统激活,刺激I L-1、I NF、PA F 等的释放,进一步加重消化道功能紊乱,出现中毒性肠麻痹、高度腹胀。

同时,细菌和内毒素直接或间接造成肠粘膜损伤后,使肠粘膜对谷氨酰胺利用减少,加重了肠粘膜损伤,粘膜屏障破坏,通透性增加,进一步加重了胃肠功能损害。

临床上滥用抗生素,破坏了肠道菌群的微生态平衡,从而破坏了肠道生物屏障功能,促使肠道细菌迁移122,也是引起胃肠功能衰竭的重要原因。

114高代谢状态由于严重感染、组织缺氧,机体耗氧增加,摄氧能力下降,导致代谢紊乱,使蛋白质分解增多,出现负氮平衡,细胞代谢转为无氧酵解,乳酸堆积使细胞内环境处于低氧和酸中毒状态;糖的利用减少,生成增加,出现高血糖症状,加重了机体代谢紊乱。

115营养缺乏长期禁食或胃肠外营养可使胃肠粘膜因缺乏营养而萎缩,影响其屏障功能。

2诊断标准虽然胃肠功能衰竭已逐渐为临床所认识和重视,但至今仍缺乏统一的诊断标准。

胃肠功能衰竭在儿科得到承认比较晚。

目前的诊断仍以临床表现,即以腹胀、肠鸣音减弱或消失、呕吐咖啡样液体为主要依据。

国内自80年代初开始有一些讨论和研究,1995年的第四届儿科危重病学术会议上首次制定了多器官功能衰竭的诊断标准,提出了婴儿及儿童胃肠系统衰竭的诊断标准132:¹应急性溃疡出血;º出现中毒性肠麻痹,有高度腹胀者。

临床上很多学者认为坏死性小肠结肠炎也应列入诊断标准。

由于缺乏统一而完善的诊断标准,容易造成早期漏诊、误诊,待表现典型能确诊时已是晚期,失去最佳抢救时机。

近年的一些研究关注于一些实验室检测方法,已作为诊断的参考。

用胃肠压力测定法检测胃肠粘膜内pH142是一种简单、微创且能早期发现胃肠缺血的方法,比其他实验室指标如动脉血pH、碱剩余或者乳酸含量在检测胃肠道缺血时更为敏感、更有价值152,可以用来精确评估疾病及预测死亡率。

二胺氧化酶升高也可以反映肠粘膜有缺血缺氧。

D-乳酸水平越高,反映肠粘膜缺血缺氧损害的程度越高。

有学者发现,发生胃肠衰竭的小儿死亡者血糖更高,肾功能更差,心肌酶更高,酸中毒更严重,提示M OF合并胃肠功能衰竭患儿的上述实验室检查结果对判断预后有一定价值。

3治疗原则目前对于胃肠功能衰竭的治疗主要是控制原发疾病,维持心、肺、肾、脑等重要生命器官的功能及水电解质平衡,保护胃肠粘膜,制止消化道出血,加强支持疗法,合理应用抗生素。

311对症治疗有上消化道出血者应禁食,留置胃管,用冷盐水洗胃,并可用H2受体阻滞剂、质子泵抑制剂保护胃粘膜;严重腹胀者予补充钾离子,纠正酸中毒,用促动力药,如吗叮啉、西沙比利等恢复胃肠道运动功能。

A-受体阻滞剂酚妥拉明与山莨菪碱可以改善心功能及微循环灌流,能促进肠道的血运及吸收,两药同时使用对急性胃肠功能衰竭起到很好的协同作用。

312注意代谢营养平衡胃肠外营养被认为是临床上治疗胃肠功能衰竭的确切而有效的方法172,急性期可予静脉营养以补充必需氨基酸、蛋白质和碳水化合物。

但已有资料显示这种营养支持方式存在局限性。

更多资料显示胃肠营养可促进消化液和酶分泌,促进肠蠕动恢复,有利于肠道菌群平衡,疗效优于胃肠外营养,故临床上应争取尽早恢复胃肠营养。

313自由基清除剂和细胞保护剂172外源性自由基清除剂对肠粘膜有保护作用。

SOD、过氧化氢酶及二甲基亚砜(DM SO)能明显改善小肠缺血-再灌注模型肠粘膜损伤和微血管通透性。

别嘌呤醇及其他黄嘌呤氧化酶抑制剂对肠粘膜亦有明显保护作用。

临床上丹参、维生素C等均有一定疗效。

细胞膜保护剂如PG、654-2、维生素E亦有一定疗效。

314免疫治疗182近年来国内外一些学者正研究各种炎性介质受体拮抗剂和酶抑制剂来治疗和预防,包括T NF-a、IL-1、8单克隆抗体,可溶性I NF-a受体、IL-1受体拮抗剂,环氧化酶抑制剂、内毒素类质抗体(HA-A1)等。

在动物实验中显示了一定的预防作用,有些已处于临床试用阶段。

4研究方向及展望尽管取得了上述进展,但胃肠功能衰竭的发生机制仍未完全明了,诊断缺少客观的实验室指标,免疫治疗及基因治疗处于试验阶段,结果尚不令人满作者简介:金姐,女,上海人,住院医师。

意。

随着基础科学研究的不断深入,基因科学的不断成熟,在胃肠功能衰竭的发生机制、诊断及治疗方面,期待会有突破性的进展。

参考文献:112 Burns M J ,Graudins A,Aaron CK,et al.T reatment of methanol poisoning w ith intravenous 4-methylpyrazole 1J 2.Ann Emerg M ed,1997,30:829.122 Deitch EA.The role of intesti nal barrier failure and bacterial transl ocation in the development of systemic i nfection andmultiple organ failure 1J 2.Arch Surg,1990,125:403.132 中华医学会儿科医学会急救医学组.婴儿及儿童多器官功能衰竭的诊断标准的建议1J 2.中华儿科杂志,1995,33:373.142 Ruettimann U,Urw yler A,Von Flue M ,et al.Gastric i ntramucosal pH as a mon-i tor of gut perfusion after thrombosis of th e superior mesenteric vei n 1J 2.Acta Anaesthesi ol S cand,1999,43(7):780-783.152 M ohsenifar Z,Col lier J,Koerner SK.Gas -tric intramural pH in mechanic ally ventilated patients 1J 2.Thorax 1996,51(6):606-10.162 Alade SL,Brow n RE,Paque A.Polysor -bate 80and E -Ferol toxicity 1J 2.Pediatr,1999,26:593-597.172 陈德昌.危重病人胃肠功能衰竭的预防和治疗1J 2.中国急救医学,1994,(13):49-52.182 Beal AL,Cerra FB.M ultiple organ fai -l ure syndrom e in the 1990s systemic in -flammatory response and organ dysfunc -tion 1J 2.JAM A,1994,271:226-33.收稿:2002-02-06;修回:2002-07-01 作者简介:仇丽茹,女,河北人,住院医师。

急性肾功能衰竭患儿腹膜透析与血液透析的对比仇丽茹(武汉市同济医院儿科,湖北武汉 430030)中图分类号:R72511;R45915 文献标识码:A 文章编号:1007-9459(2002)-04-0246-02自从70年代Popovich 和M oncrief 在临床上应用连续不卧床腹膜透析(CA PD)方法治疗肾功能衰竭以来,腹膜透析(PD)得到了迅速的发展。

尤其近20年来,PD 在儿科也成为急性肾功能衰竭(AR F)患儿可用的替代疗法。

A RF 是儿科危重疾病之一,若不积极处理,死亡率较高。

透析的应用迅速改善了患儿的全身情况,大大降低了患儿的死亡率。

临床常用的透析方式有PD 与血液透析(HD ),目前对于ARF 患儿,透析方式的选择仍有不同的看法,那么PD 与HD 对于A RF 患儿在疗效、临床评价方面相比情况如何呢?目前PD 采用的方法是手术置入双涤纶套的T enckhoff 直管,外接透析液,一般采用CAP D 方式透析。

HD 采用暂时性股静脉、锁骨下静脉或颈内静脉置管,肝素化后接透析机体外循环透析治疗。

将两者疗效、临床评价及并发症比较如下。

1 透析充分性的对比透析充分性目前尚无一个较完善的指标,一般需根据临床症状、生化指标、尿毒症毒素清除率等综合评价。

PD 以腹膜做为透析膜,其透析面积与通透性,血流速率恒定,不象HD 可通过改变透析膜性质及面积、生物相容性提高透析效能,故可通过改变透析次数、剂量以及透析液的成分提高透析效能。

从临床症状来看,HD 能在透析2~3次后,较快控制尿毒症的临床症状(纳差、恶心、呕吐、乏力、失眠等);PD 也能在平均5d 控制尿毒症的症状112。

从生化指标来看,血BU N 、Cr 浓度越低,说明透析越充分,但若蛋白摄入不足,即使透析不充分其浓度也不会太高,故其代表性有限,仅有部分参考价值。