燃烧条件与灭火原理

- 格式:ppt

- 大小:1.21 MB

- 文档页数:23

《燃烧与灭火》讲义一、燃烧的本质燃烧,这一常见的现象,在我们的日常生活中无处不在。

从点燃的蜡烛到熊熊燃烧的篝火,从厨房炉灶里的火焰到工业生产中的熔炉,燃烧现象随处可见。

那么,燃烧到底是什么呢?简单来说,燃烧是一种剧烈的氧化反应,通常伴随着发光、发热的现象。

物质在燃烧时,与氧气发生化学反应,释放出能量。

燃烧的发生需要三个基本条件,这就是我们常说的燃烧三角形。

第一个条件是可燃物,也就是能够燃烧的物质,比如木材、纸张、汽油等。

第二个条件是助燃物,最常见的助燃物就是氧气。

但实际上,一些其他物质也可以作为助燃物,比如氯气。

第三个条件是达到着火点,即可燃物能够燃烧所需要的最低温度。

只有这三个条件同时具备,燃烧才能发生。

例如,我们想要点燃一张纸,这张纸就是可燃物,周围的空气提供了氧气作为助燃物,而我们用打火机或者火柴产生的高温,使纸张达到了着火点,于是燃烧就发生了。

二、燃烧的类型燃烧的类型多种多样,根据不同的分类标准,可以分为不同的类别。

按照燃烧的形态,燃烧可以分为气体燃烧、液体燃烧和固体燃烧。

气体燃烧是最迅速的,比如天然气、煤气的燃烧。

液体燃烧通常会先蒸发成气体,然后再燃烧,像汽油、酒精等液体的燃烧。

固体燃烧则相对较为复杂,有的固体直接燃烧,比如木炭;有的固体先熔化再燃烧,比如蜡烛。

根据燃烧的起因,燃烧又可以分为自燃、点燃和爆炸三种类型。

自燃是指物质在没有外部火源的情况下,由于自身的化学反应或物理变化而自行燃烧,例如煤堆的自燃。

点燃则是通过外部火源引发的燃烧,我们日常生活中的大多数燃烧都属于这种类型。

爆炸是一种瞬间发生的剧烈燃烧现象,伴随着巨大的能量释放和压力变化,比如燃气爆炸。

三、燃烧的过程燃烧并非一蹴而就,而是一个逐步发展的过程。

一般来说,燃烧可以分为初起阶段、发展阶段、猛烈阶段和熄灭阶段。

在初起阶段,燃烧刚刚开始,火势较小,温度较低,烟雾较少。

如果在这个阶段能够及时发现并采取有效的灭火措施,往往能够很容易地将火扑灭。

《燃烧条件和灭火原理》教案一、教学目标:1. 让学生了解燃烧的条件和灭火的原理。

2. 培养学生运用知识解决实际问题的能力。

3. 增强学生的安全意识,提高自我保护能力。

二、教学重点:1. 燃烧的条件。

2. 灭火的原理。

三、教学难点:1. 燃烧条件的理解和应用。

2. 灭火原理的的实际操作。

四、教学方法:1. 采用问题驱动法,引导学生探究燃烧条件和灭火原理。

2. 利用实验、图片等教学资源,增强学生对知识的理解。

3. 组织学生进行小组讨论,提高学生的合作能力。

五、教学过程:1. 导入:通过展示火灾新闻,引起学生对燃烧和灭火的关注,引出本课主题。

2. 新课导入:讲解燃烧的条件,包括可燃物、氧气和着火点。

3. 案例分析:分析生活中常见的火灾案例,引导学生理解燃烧条件的重要性。

4. 实验演示:进行燃烧实验,让学生亲身体验燃烧过程,加深对燃烧条件的理解。

5. 灭火原理讲解:讲解灭火的原理,包括隔绝氧气、降低温度和撤离可燃物。

6. 小组讨论:讨论如何运用灭火原理进行灭火,提高学生的实际操作能力。

7. 课堂小结:总结本节课的主要内容,强化学生对燃烧条件和灭火原理的认识。

8. 课后作业:布置相关作业,巩固所学知识,培养学生的实际应用能力。

9. 教学反思:对课堂教学进行反思,总结优点和不足,为下一步教学提供改进方向。

六、教学评价:1. 评价学生对燃烧条件和灭火原理的理解程度。

2. 评价学生运用知识解决实际问题的能力。

3. 评价学生在实验和小组讨论中的参与程度。

七、教学资源:1. 火灾新闻视频或图片。

2. 燃烧实验器材。

3. 灭火器材。

4. 小组讨论指南。

八、教学安全:1. 确保实验操作的安全,避免火灾事故的发生。

2. 提醒学生注意火源,保持教室的整洁。

九、教学拓展:1. 邀请消防员进行专题讲座,让学生更深入了解消防知识和灭火技巧。

2. 组织学生参观消防站,了解消防设备和工作流程。

十、教学计划:1. 第1周:导入燃烧条件和灭火原理。

《燃烧与灭火》讲义一、燃烧的定义和条件燃烧,简单来说,就是一种剧烈的氧化反应,通常会伴随着发光、发热的现象。

要发生燃烧,一般需要同时满足三个条件:可燃物、助燃物(通常是氧气)以及达到可燃物的着火点。

可燃物,就是能够燃烧的物质,比如木材、纸张、汽油等。

助燃物,在大多数情况下是氧气,但也有一些特殊的物质,如氯气可以支持某些金属燃烧。

着火点则是可燃物能够燃烧所需的最低温度。

不同的可燃物,着火点各不相同。

例如,白磷的着火点比较低,大约在 40℃,而煤的着火点则相对较高。

这三个条件缺一不可。

只有当这三个条件同时满足时,燃烧才会发生。

二、燃烧的类型燃烧的类型多种多样,常见的有以下几种:1、闪燃闪燃是指可燃性液体挥发出来的蒸气与空气混合达到一定的浓度,遇火源产生一闪即灭的燃烧现象。

比如,我们在打开装有汽油的瓶子时,有时会看到瓶口瞬间出现的火苗,这就是闪燃。

2、着火着火是指可燃物在与空气共存的条件下,当达到某一温度时,与火源接触即能引起燃烧,并在火源移去后仍能持续燃烧的现象。

比如,木材在被点燃后持续燃烧,就属于着火。

3、自燃自燃是指可燃物在没有外部火源的作用下,由于自身的发热、积热而发生的燃烧现象。

比如,堆积的煤堆在内部温度过高时会自行燃烧。

4、爆炸爆炸是一种极为剧烈的燃烧现象,它是在极短的时间内,释放出大量的能量,产生高温、高压,并伴有强烈的冲击波和声响。

常见的有瓦斯爆炸、粉尘爆炸等。

三、燃烧的过程燃烧的过程大致可以分为以下几个阶段:1、预热阶段在这个阶段,可燃物吸收热量,温度逐渐升高。

2、分解阶段当温度达到一定程度时,可燃物开始分解,产生可燃性气体。

3、燃烧阶段可燃性气体与助燃物充分混合,发生剧烈的氧化反应,产生火焰和热量。

4、蔓延阶段燃烧产生的热量会传递给周围的可燃物,使燃烧范围不断扩大。

四、灭火的原理和方法既然知道了燃烧的条件和过程,那么灭火就是要破坏燃烧的条件,使燃烧反应停止。

1、冷却法将灭火剂直接喷射到燃烧物上,使燃烧物的温度降低到着火点以下,从而终止燃烧。

《燃烧条件与灭火原理》参考教案第一章:燃烧与燃烧条件1.1 燃烧的概念介绍燃烧的定义,燃烧是一种化学反应,是指物质与氧气在一定条件下迅速放出能量的过程。

1.2 燃烧的条件解释燃烧的三个必要条件:可燃物、氧气和点火源。

讨论每种条件对燃烧过程的影响。

1.3 燃烧的类型介绍完全燃烧和不完全燃烧的概念,并解释它们之间的区别。

第二章:灭火原理2.1 灭火的基本原理介绍灭火的四个基本原理:清除可燃物、隔绝氧气、降低温度和抑制化学反应。

2.2 灭火方法的选择讨论在不同情况下选择合适的灭火方法的重要性,例如使用水、灭火器或灭火泡沫等。

2.3 灭火器材和设备介绍常见的灭火器材和设备,如灭火器、灭火毯和灭火水枪等,并说明它们的适用范围和使用方法。

第三章:火灾的预防3.1 火灾的原因分析常见火灾的原因,如电线短路、燃气泄漏和不当使用火源等。

3.2 火灾预防措施提出有效的火灾预防措施,如安装烟雾报警器、定期检查电器设备和正确使用火源等。

3.3 紧急疏散计划强调制定和实施紧急疏散计划的重要性,包括熟悉疏散路线和集合点等。

第四章:灭火实践4.1 灭火演练安排一次灭火演练,让学生熟悉灭火器材的使用和灭火操作步骤。

4.2 灭火实战操作分组进行灭火实战操作,模拟不同类型的火灾,让学生亲身体验并掌握灭火技巧。

4.3 灭火案例分析分析真实的灭火案例,让学生了解灭火过程中的成功经验和教训。

第五章:消防安全知识5.1 消防安全常识介绍消防安全的基本知识,如如何正确使用灭火器材、疏散逃生方法和紧急呼救等。

5.2 特殊场所的消防安全讨论特殊场所(如厨房、实验室和公共场所等)的消防安全措施和要求。

5.3 消防安全意识的培养强调培养消防安全意识的重要性,提醒学生随时保持警惕,预防火灾的发生。

第六章:火焰的传播与控制6.1 火焰的传播机制解释火焰是如何通过热量和烟雾的传播来蔓延的。

讨论火焰传播速度和因素,如可燃物密度和氧气浓度。

6.2 火焰的控制方法介绍控制火焰传播的常见方法,包括设置防火墙、使用灭火剂和控制火源等。

《燃烧与灭火》讲义一、燃烧的定义和条件燃烧,这一在日常生活和工业生产中常见的现象,其实有着明确的科学定义和特定的发生条件。

燃烧指的是可燃物与氧气发生的一种发光、发热的剧烈的氧化反应。

要使燃烧发生,通常需要同时满足三个条件:可燃物、氧气(或空气)以及达到可燃物的着火点。

可燃物,是燃烧的基础。

像木材、纸张、汽油、煤炭等都是常见的可燃物。

没有可燃物,燃烧就无从谈起。

氧气(或空气)则为燃烧提供了必需的助燃剂。

空气中约 21%的氧气在大多数燃烧过程中起着关键作用。

但需要注意的是,有些物质在其他气体环境中也能燃烧,比如镁条可以在二氧化碳中燃烧。

着火点是物质能够燃烧所需的最低温度。

不同的物质具有不同的着火点。

例如,纸张的着火点相对较低,而煤炭的着火点则较高。

只有当可燃物被加热到其着火点以上时,燃烧才会开始并且持续。

这三个条件缺一不可。

打个比方,如果只有可燃物,没有氧气,就像把干燥的木材放在真空中,无论怎样加热,都不会燃烧起来。

同样,如果温度没有达到可燃物的着火点,即使有可燃物和充足的氧气,燃烧也不会发生。

二、燃烧的类型燃烧根据不同的分类标准,可以分为多种类型。

按照燃烧的形态,可分为气体燃烧、液体燃烧和固体燃烧。

气体燃烧迅速且容易扩散,比如天然气在空气中的燃烧。

液体燃烧往往会先蒸发成气体,然后再燃烧,像汽油的燃烧。

固体燃烧的情况则较为复杂,有的固体像木材,是从表面逐渐向内部燃烧;有的固体则可能会迅速燃烧,例如一些易燃易爆的固体物质。

从燃烧的剧烈程度来看,有缓慢燃烧和剧烈燃烧之分。

缓慢燃烧如铁的生锈,这个过程虽然也属于氧化反应,但进行得较为缓慢,不容易被察觉。

而剧烈燃烧就像森林大火或者爆炸,瞬间释放出大量的能量,产生显著的光和热。

另外,根据燃烧时是否有火焰产生,又可以分为有焰燃烧和无焰燃烧。

蜡烛的燃烧是有焰燃烧,能看到明显的火焰;而木炭在纯氧中燃烧时,往往没有火焰,属于无焰燃烧。

三、燃烧的过程燃烧并非一蹴而就,而是一个逐步发展的过程。

《燃烧条件和灭火原理》教案一、教学目标:1. 让学生了解燃烧的条件和灭火的原理,提高学生的防火安全意识。

2. 培养学生运用科学知识解决实际问题的能力。

3. 引导学生掌握实验操作技能,培养学生的观察能力和团队协作能力。

二、教学内容:1. 燃烧的条件2. 灭火的原理3. 实验操作技能三、教学重点与难点:1. 教学重点:燃烧的条件,灭火的原理。

2. 教学难点:实验操作技能,燃烧和灭火现象的观察。

四、教学方法:1. 采用问题驱动法,引导学生探究燃烧条件和灭火原理。

2. 利用实验教学,让学生亲身体验燃烧和灭火过程。

3. 运用小组讨论法,培养学生的团队协作能力。

五、教学过程:1. 导入:通过讲解火灾案例,引起学生对燃烧和灭火的关注。

2. 探究燃烧的条件:引导学生思考燃烧需要满足哪些条件,并进行实验验证。

3. 学习灭火原理:讲解灭火的基本方法,如隔绝氧气、降低温度、隔离可燃物等。

4. 实验操作技能训练:指导学生进行燃烧和灭火实验,掌握实验操作技能。

5. 总结与评价:对学生的实验操作和探究成果进行评价,总结燃烧条件和灭火原理。

6. 拓展与应用:让学生运用所学知识,分析生活中常见的火灾隐患和灭火方法。

7. 课堂小结:回顾本节课所学内容,强化学生对燃烧条件和灭火原理的认识。

8. 作业布置:让学生绘制燃烧条件和灭火原理的概念图,巩固所学知识。

六、教学评价:1. 通过课堂问答、实验操作、作业完成情况等评估学生对燃烧条件和灭火原理的理解和掌握程度。

2. 观察学生在实验中的操作技能、团队合作、观察能力和问题解决能力。

3. 收集学生绘制的概念图,评估他们对知识点的理解和应用能力。

七、教学资源:1. 实验室用具:烧杯、酒精灯、火柴、灭火器、沙子、土等。

2. 教学课件和教案。

3. 学生实验手册。

4. 燃烧条件和灭火原理的相关视频资料。

八、安全注意事项:1. 进行实验时,确保实验室通风良好。

2. 使用酒精灯时要小心,避免火焰蔓延。

燃烧和灭火【知识要点】一、燃烧的条件1.概念燃烧是可燃物与氧气发生的一种发光、发热的剧烈的氧化反应,是我们经常接触到的一种化学变化。

说明:燃烧的共同特征——发光、发热。

反应的实质——剧烈的氧化反应。

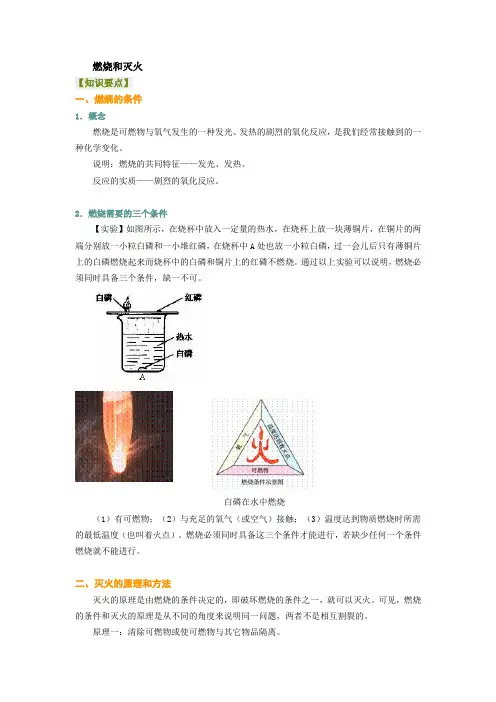

2.燃烧需要的三个条件【实验】如图所示,在烧杯中放入一定量的热水,在烧杯上放一块薄铜片,在铜片的两端分别放一小粒白磷和一小堆红磷,在烧杯中A处也放一小粒白磷,过一会儿后只有薄铜片上的白磷燃烧起来而烧杯中的白磷和铜片上的红磷不燃烧。

通过以上实验可以说明,燃烧必须同时具备三个条件,缺一不可。

白磷在水中燃烧(1)有可燃物;(2)与充足的氧气(或空气)接触;(3)温度达到物质燃烧时所需的最低温度(也叫着火点)。

燃烧必须同时具备这三个条件才能进行,若缺少任何一个条件燃烧就不能进行。

二、灭火的原理和方法灭火的原理是由燃烧的条件决定的,即破坏燃烧的条件之一,就可以灭火。

可见,燃烧的条件和灭火的原理是从不同的角度来说明同一问题,两者不是相互割裂的。

原理一:清除可燃物或使可燃物与其它物品隔离。

原理二:将可燃物与氧气(或空气)隔绝。

原理三:将可燃物温度降到着火点以下。

例如:实验室熄灭酒精灯时,是用灯帽盖灭,原理是为了使可燃物与氧气隔绝。

又如:柴垛失火,人们一般都是用水去扑灭,原理是降低柴垛周围的温度,使之低于柴垛的着火点;也可以迅速的转移走未烧着的柴禾,原理是清除可燃物或使可燃物与其他物品隔离。

常见的灭火器简介灭火器一般是指装有灭火剂的消防器材。

常用的灭火剂为二氧化碳或能产生二氧化碳的物质。

因为二氧化碳一般情况下本身不燃烧,也不支持燃烧,又比空气重,能够覆盖在燃着的物体表面,从而隔绝空气,使火熄灭。

(1)泡沫灭火器灭火器内分别装有硫酸铝溶液和碳酸氢钠溶液,使用时将灭火器倒置,两种溶液混合发生下列化学反应。

Al2(SO4)3+6NaHCO3=2Al(OH)3↓+3Na2SO4+6CO2↑产生的大量二氧化碳气体带着泡沫喷到燃烧物表面,达到灭火的目的。

3.3 燃烧条件与灭火原理知识点梳理一、燃烧和燃烧的条件1、燃烧是一种发光、放热的剧烈的化学反应。

2、燃烧需要三个条件:①可燃物;②氧气(或空气);③温度达到可燃物的着火点。

二、灭火原理灭火的原理就是破坏燃烧的条件,即破坏燃烧的三个条件之一就可灭火。

具体的灭火方法和措施举例如下:(1)封锁燃烧物质法即清除可燃物或使可燃物与火场隔离:如液化气、煤气起火,首先要及时关闭阀门,以断绝可燃物的来源;扑灭森林火灾,可以用设置隔离带的方法使森林中的树木与燃烧区隔离。

(2)隔绝空气法:如厨房油锅起火,盖上锅盖就能灭火;二氧化碳灭火器能灭火的原因之一,也是由于灭火器喷出的大量二氧化碳覆盖在燃烧物的表面,使燃烧物与空气隔绝。

(3)冷却法使温度降低到可燃物的着火点以下:如用水、二氧化碳液体等冷却燃烧物,使温度降低到可燃物的着火点以下。

值得注意的是着火点是物质燃烧时所需的最低温度,灭火时只能使温度降到着火点以下,而不能降低可燃物的着火点。

三、爆炸可燃物在有限的空间内急剧燃烧,就会在短时间内聚集大量的热,使气体的体积迅速膨胀引起爆炸典型例题【例题1】日常生活中,燃烧现象屡见不鲜。

小明设计了如下图所示的实验方案探究燃烧的条件。

分析上述两个实验,请帮小明将下表未完成的实验报告填写完整。

设计意图实验现象实验结论实验1 燃烧与物质性质的关系物质具有可燃性才能燃烧实验2 玻璃杯内蜡烛逐渐变小并熄灭玻璃杯外蜡烛仍燃烧【例题2】(1)液态二氧化碳灭火器是将液态二氧化碳压缩在小钢瓶中,灭火时使其喷出,有降温和隔绝空气的作用,请你根据所学过的知识解释其为什么有降温和隔绝空气的作用?(2)干粉灭火器中的干粉主要成分是碳酸氢钠(NaHCO3),受热时分解为碳酸钠、二氧化碳和水。

在灭火过程中,二氧化碳的作用是___________,水的作用是____________。

写出干粉受热时发生反应的文字表达式____________________________________________。

灭火的基本原理

由燃烧所必须具备的几个基本条件可以得知,灭火就是破坏燃烧条件使燃烧反应终止的过程。

其基本原理可归纳为以下四个面:冷却、窒息、隔离和化学抑制。

1、冷却灭火:对一般可燃物来说,能够持续燃烧的条件之一就是它们在火焰或热的作用下达到了各自的着火温度。

因此,对一般可燃物火灾,将可燃物冷却到其燃点或闪点以下,燃烧反应就会中止。

水的灭火机理主要是冷却作用。

2、窒息灭火:各种可燃物的燃烧都必须在其最低氧气浓度以上进行,否则燃烧不能持续进行。

因此,通过降低燃烧物周围的氧气浓度可以起到灭火的作用。

通常使用的二氧化碳、氮气、水蒸气等的灭火机理主要是窒息作用。

3、隔离灭火:把可燃物与引火源或氧气隔离开来,燃烧反应就会自动中止。

火灾中,关闭有关阀门,切断流向着火区的可燃气体和液体的通道;打开有关阀门,使已经发生燃烧的容器或受到火势威胁的容器中的液体可燃物通过管道导至安全区域,都是隔离灭火的措施。

4、化学抑制灭火:就是使用灭火剂与链式反应的中间体自由基反应,从而使燃烧的链式反应中断使燃烧不能持续进行。

常用的干粉灭火剂、卤代烷灭火剂的主要灭火机理就是化学抑制作用。